基于文献回顾的肠道菌群失调疾病-证候分布规律研究*

2022-06-08单心觉孙肇阳

单心觉,孙肇阳,周 鹏,谢 伟

(天津中医药大学中医学院,天津 301617)

肠道菌群是寄居于肠道内微生物的总称,在人类机体免疫、代谢稳态、防止病原体入侵等方面发挥着重要作用[1]。由于其庞大的数量及重要的地位,对人体所造成的影响不容忽视。正常情况下,肠道菌群是一个和谐的、动态平衡的生态环境,肠道各菌种与宿主相互依存、相互制约。倘若受到宿主或外环境变化的影响,肠道菌群平衡被打破,就会出现各菌种之间的比例失调,肠道内有益菌减少,有害菌大量增长,导致人体出现腹泻、便秘、消化不良等症状。

研究显示,长期使用抗生素者、严重感染的重病患者、老年人、儿童等均为肠道菌群失调的危险人群。另外,肠道菌群失调在亚健康人群中更为多发,近年有文章指出,人体亚健康状态往往与肠道菌群生态失衡同步出现[2]。故肠道菌群失调的问题正逐渐普遍化,值得重视。近年已有多篇中医药治疗肠道菌群失调的研究报道,中药对肠道微生态的调节作用已被证实[3]。但目前尚无肠道菌群失调相关疾病与证候的系统研究,给中医诊疗方案的确立和临床试验的开展带来不便。因此,本文基于文献回顾,探讨肠道菌群失调的相关疾病、中医证候及分布规律,以期为肠道菌群失调的中医药诊疗、保健、临床研究等提供有益的参考。

1 资料与方法

1.1 检索策略

检索中国知网(CNKI)、维普中文科技期刊数据库(VIP)、万方数据资源系统中有关肠道菌群失调中医证候的临床研究类文献。先以主题词“肠道菌群”“肠道菌群失调”“肠道微生态”进行一次检索,设定检索期限为2010年1月至2020年1月。再以主题词“证候”“辨证论治”“辨证”“证型”进行二次检索。经上述方法未能检索到全文的文献,则以手工检索进行补充。

1.2 文献纳入标准

与肠道菌群失调有关,有明确中医辨证分型或证候描述,且有明确病例数的中文临床研究类文献。

1.3 文献排除标准

数据库中重复发表者;资料来源不清者;药理学研究、医案报道、护理类文献。

1.4 疾病、证候、证素整理

1.4.1 相关疾病整理 整理各文献中肠道菌群失调涉及的相关疾病,如溃疡性结肠炎、肠易激综合征、2型糖尿病等。

1.4.2 中医证候名称整理 依据《中医内科学》[4]《泄泻中医诊疗专家共识意见》[5]《中医诊断学》[6]《中药新药临床研究指导原则》[7]《中医内科常见病诊疗指南》[8]《中华人民共和国国家标准·中医临床诊疗术语证候部分》[9]及《中药治疗肠道菌群失调研究进展》[10],对相关证候名称进行规范,并将相近的证候合并。如脾胃虚弱证、脾虚证、脾气虚弱证均统一为脾胃虚弱证等。上述标准未提及的证候则按原文献保留。

1.4.3 证素提取整理 参考朱文锋证素辨证理论体系[11-14],提取各证候的病位证素与病性证素,并将同类证素进行统一。如湿热蕴脾证提取病位证素为“脾”,病性证素为“湿”“热”;肝郁脾虚证按肝气滞合并脾气虚处理,提取病性证素为气滞、气虚,病位证素为肝、脾。

1.5 统计学方法

参照纳排标准筛选文献,建立肠道菌群失调疾病-证候数据库。由两位研究者独立提取文献信息和录入数据并进行交叉核对。采用Excel软件统计文献中肠道菌群失调相关疾病、证候、证素出现的频次、病例数、所占比例,采用Gephi软件对疾病-证候分布网络关系、证素中病位-病性关系等数据进行可视化处理,制作网络关系图。

2 结果

2.1 文献检索结果

筛选出有明确肠道菌群失调相关中医证候的临床研究类文章共33篇,共计病例2580例,其中单篇文献报道病例数最多为368例,最少为7例。

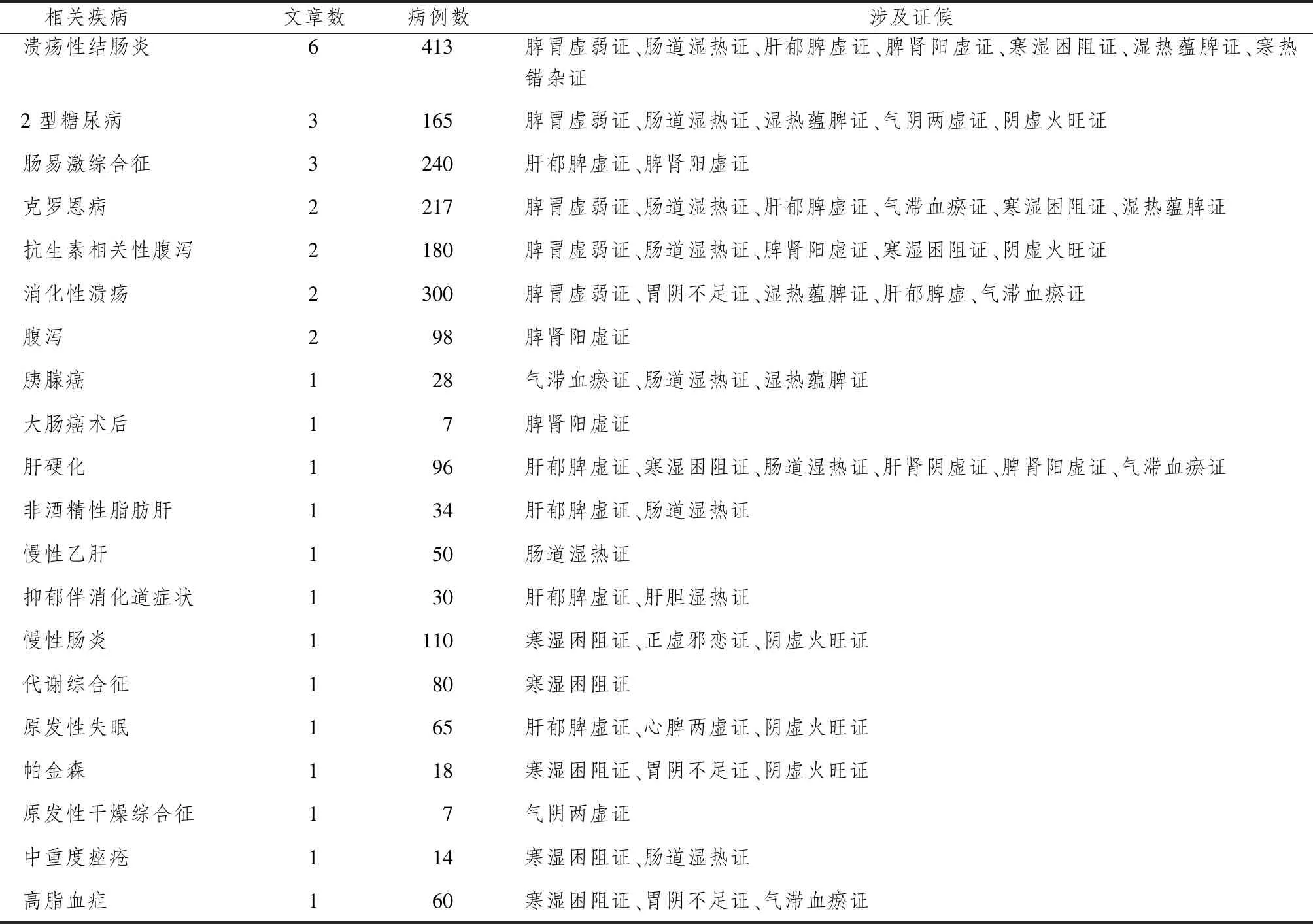

2.2 疾病分布研究结果

从上述文献提取出肠道菌群失调相关疾病20种,涉及消化系统疾病、内分泌-代谢类疾病等多种类别,尤以溃疡性结肠炎、消化性溃疡、肠易激综合征为最,且这些疾病多数涉及多个证候(详见表1)。

表1 近10年肠道菌群失调疾病分布研究结果及证候特点比较

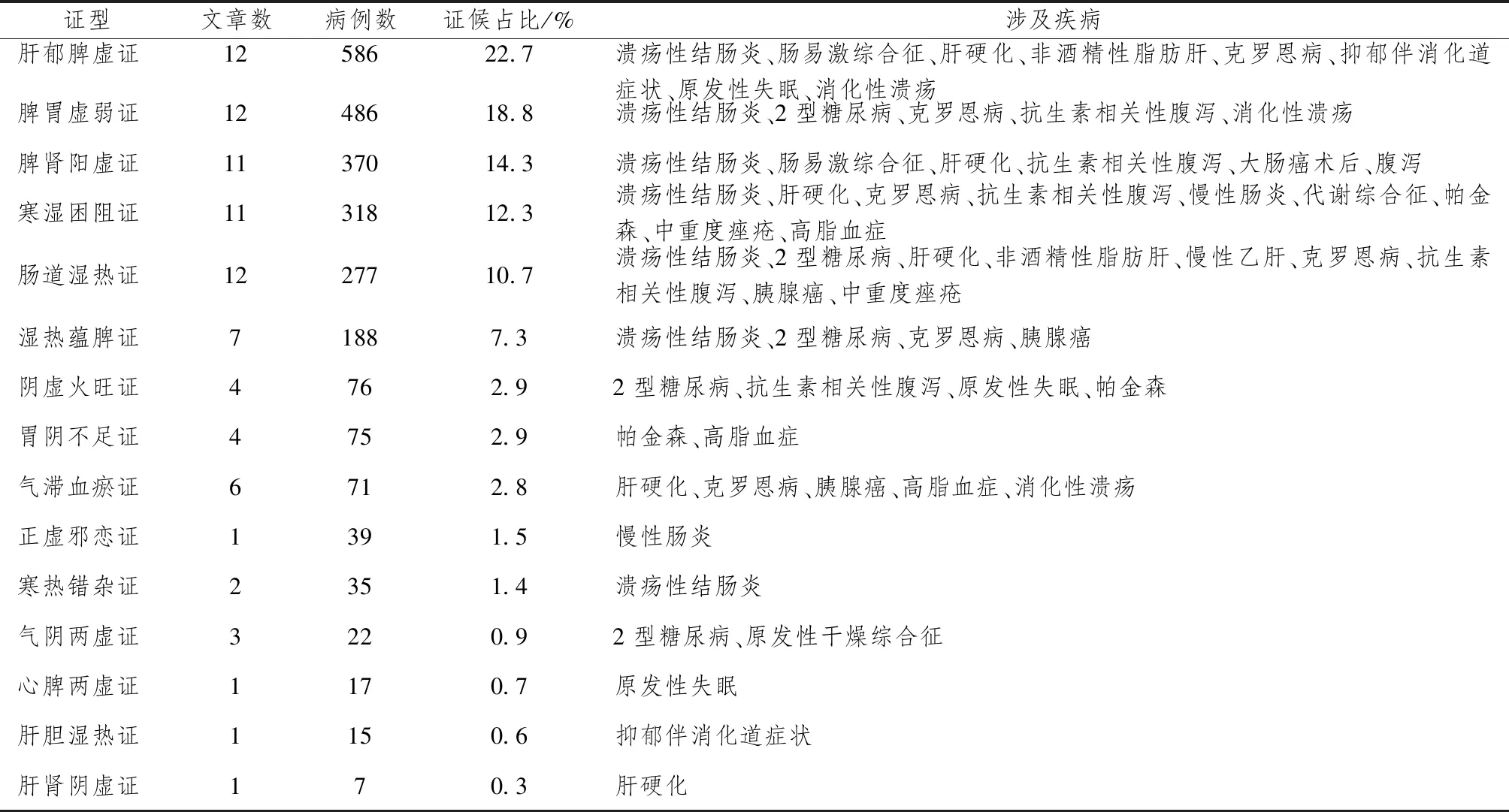

2.3 证候分布研究结果

提取出肠道菌群失调相关中医证候50种,其中1篇文献2例患者同时具有2种证候。经术语规范后共计15种中医证候,其中常见的5个证候是肝郁脾虚证、脾胃虚弱证、脾肾阳虚证、寒湿困阻证、肠道湿热证,共占总样本量的79.0%(详见图1表2)。

表2 近10年肠道菌群失调研究中医证候分布研究结果

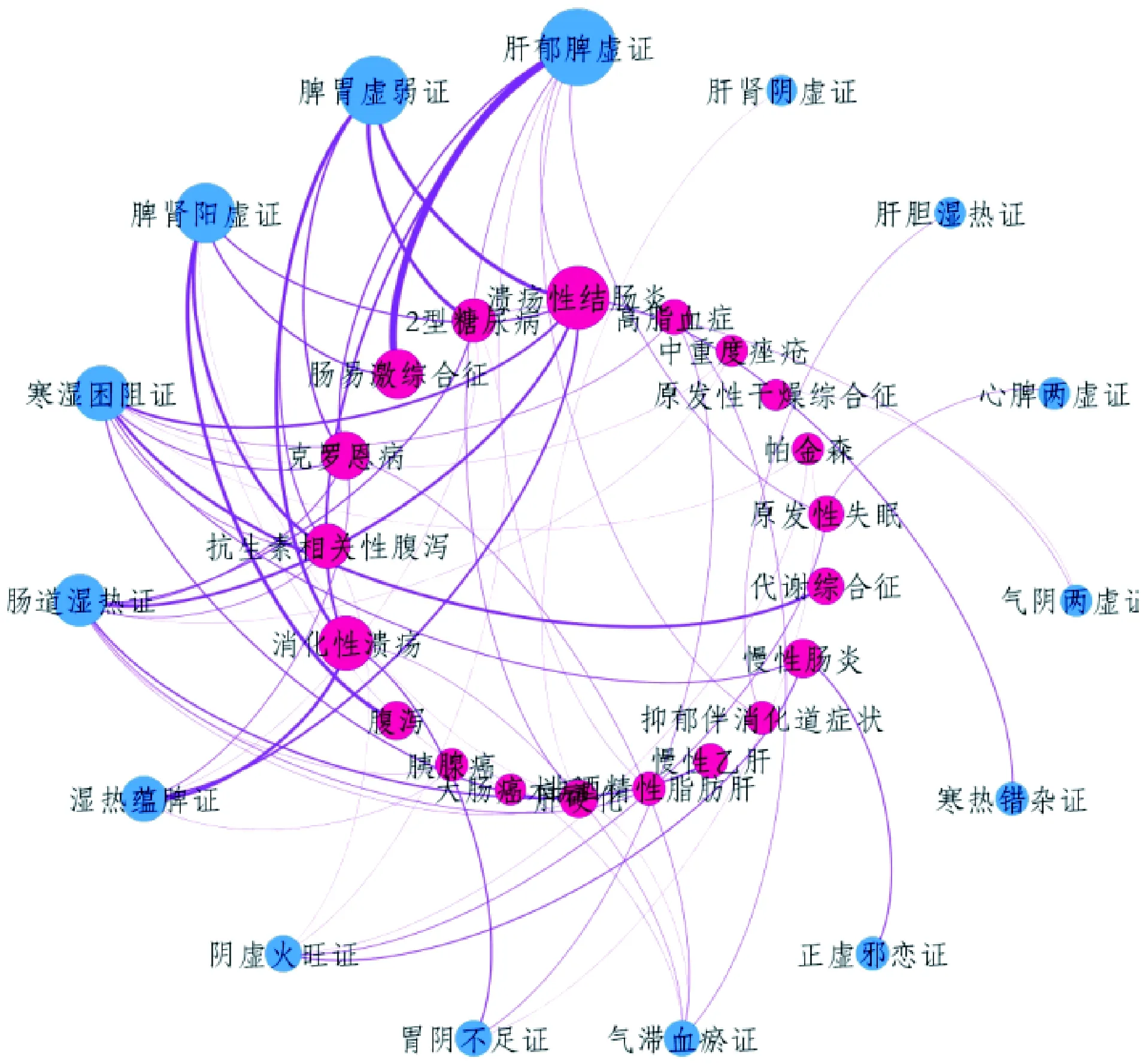

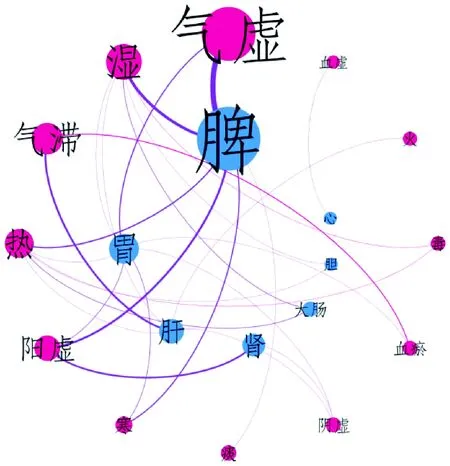

图1 近十年肠道菌群失调研究疾病-证候关系图

2.4 证素分布研究结果

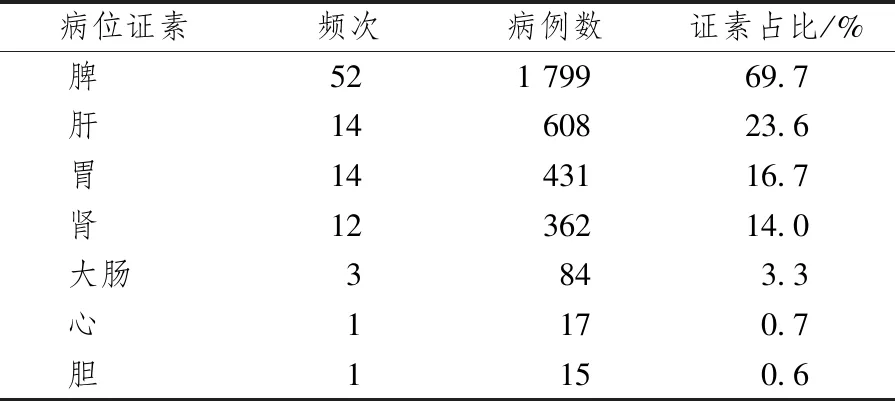

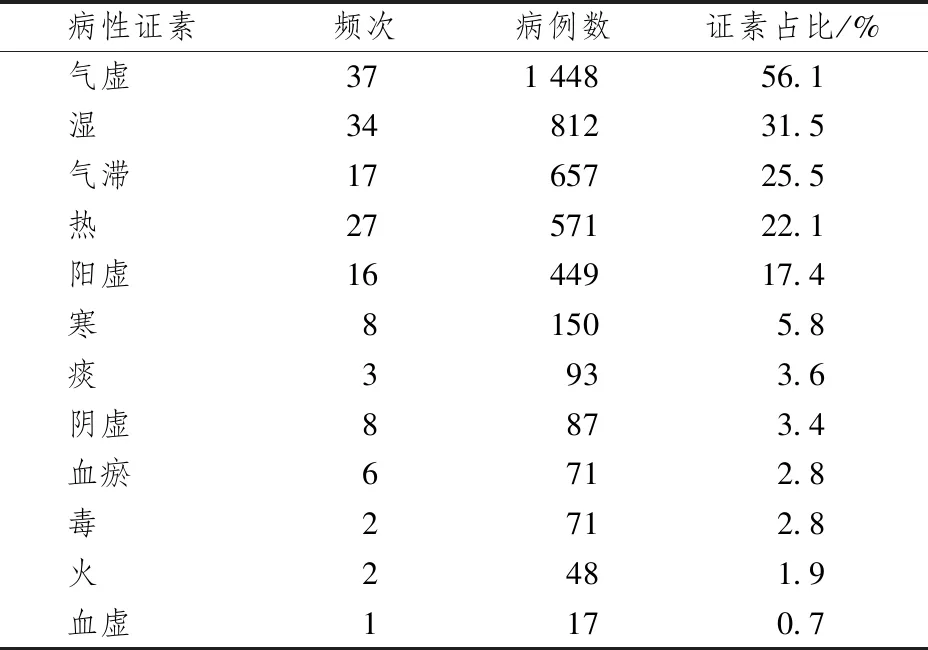

证素分布结果中,提取病位证素包括脾、肝、胃、肾、大肠、胆、心共7个,其中脾病位出现频次最多为52次,病例1799例占总病例数的69.7%。病性证素包括气虚、湿、气滞、热、阳虚、寒、痰、阴虚、血瘀、毒、火、血虚共12个,其中气虚出现频次最多为37次,病例数1448例占总病例数的56.1%(详见图2表3、4)。

表3 近10年肠道菌群失调病位证素分布研究结果

表4 近10年肠道菌群失调病性证素分布研究结果

图2 近10年肠道菌群失调研究病性-病位证素关系图

3 讨论

3.1 相关疾病

本研究结果显示,目前多种疾病存在肠道菌群失调,报道以消化系统疾病特别是肠道疾病为主,亦包括神经系统、内分泌系统等疾病。肠道疾病的发生发展受肠道菌群及其产物所创造的肠道微环境的直接影响。如报道较多的溃疡性结肠炎,有研究表明,具有核梭杆菌可诱导细胞因子IL-10和IFN-γ的产生以及巨噬细胞的分化,加重溃疡性结肠炎的进展[15]。肠道菌群失调也会出现许多非肠道疾病。越来越多的研究表明,肠道菌群分泌多种代谢物和细菌素,一些细菌还通过表达特定抗原、黏附上皮以及与受体相互作用以激活免疫系统,导致身体其他器官的代谢变化以及疾病的发展[15],包括2型糖尿病、代谢综合征、肝硬化等。肠道微生物的结构与功能在局部和全身的稳态中发挥着重要作用。因此,肠道菌群分析有望成为诊断与治疗局部和全身疾病的替代方法。

但目前仍存在许多未具体解决的问题。如明确宿主与肠道菌群之间的关系、确定特定疾病高度相关的特定肠道菌群、哪些疾病最适合通过改变肠道菌群来治疗以获得最佳治疗效果等。此外,还应该提高对疾病和肠道菌群之间相互作用的潜在成分和机制的理解。尽管如此,我们预测在未来有望实现肠道菌群的个性化治疗,并且基于肠道菌群的各种疾病的早期诊断将成为可能。

3.2 相关证候

肠道菌群失调的中医证候以肝郁脾虚证报道最多,此外脾胃虚弱证、脾肾阳虚证等也较多。中医认为肝病则郁怒而克脾土,木贼土败、疏泄不通则下焦堵塞;亦有土湿而木遏,脾陷则清气填塞,是以涩闭出阻,故肝郁脾虚会致肠窍闭塞,便溺不利,是以肠道生病。如临床可见肠易激综合征常因情志不舒、肝脾郁陷,以致大肠传导失司,治以疏肝理脾之法常收效甚佳,如痛泻要方[16]、逍遥散[17]等。另外肝主怒、脾主忧,情志疾病多见肝郁脾虚,通过调控肠道菌群和微生物群-肠-脑功能障碍来纠正精神障碍也是近期的治疗热点[18],故肝郁脾虚证为肠道菌群失调的核心证候。众多研究表明,中医证候表现与肠道菌群微观指标有高度的相关性,但目前对不同证候的肠道菌群特征性差异研究还不够深入,中医药分证候调控肠道菌群机制尚不明确,其中的复杂科学内涵仍需深入研究和阐明。

3.3 相关证素

证素研究结果表明,肠道菌群失调的核心病位证素为“脾”,核心病性证素在于气虚,其次为湿和气滞。中医认为脾与肠联系紧密,若脾胃升降失调则会出现腹胀、泄泻、便秘等症,反之若肠道病变亦会影响脾胃功能。既往研究发现,临床使用补气中药和治疗脾虚证的经典方剂,如四君子汤、参苓白术散等从脾论治肠道菌群失调常可收效[19]。另外,从正气角度肠道菌群失调病性证素多见气虚。气虚是脾常见的病理改变,脾气虚弱证、肝郁脾虚证等均为肠道菌群失调的常见证候,也是中医临床常见证候,病理基础均为脾气虚,气虚日久又常出现湿、热、阳虚、寒热错杂等病理变化。且有研究表明,多种因素导致的脾气虚是一些肠道疾病的发病基础[20]。从邪气角度,病性证素最多的为湿邪,这也符合核心病位脾主运化水湿、脾恶湿、脾病多见湿的特点。湿邪也是多种肠道疾病的致病因素,如有研究发现,参苓白术散可改善肠屏障功能以治疗肠易激综合征[21]。因此脾、气虚、湿作为肠道菌群失调的常见证素,与肠道菌群失调相关疾病、证候之间高度关联,对肠道菌群失调的诊疗具有较高的指导意义。

本研究在中医整体观念的指导下,分析肠道菌群失调的疾病-证候分布规律,辨病辨证相结合,为临床菌-病-证-方的探究提供了一定的参考。肠道菌群失调涉及多系统疾病,可提示中医病位病性与现代不同系统疾病的关联,为疾病诊疗提供更多思路,同时使中医学与现代医学在理论及实践层面互通,促进整合医学[22]的更好发展,这也体现了中医基础理论在现代疾病研究发展过程中的重要地位和作用。