新中国成立以来国外翻译理论著作汉译:现状、问题与对策*

2022-06-08管机灵刘金龙

⊙ 管机灵 刘金龙

(广东松山职业技术学院,广东 韶关 512126;上海工程技术大学,上海 201620)

学术翻译在人类知识交换与国际文化交流过程中发挥了重要作用。“经由翻译之途,我国不同学科为自身发展获得了丰富的国外学术理论资源”[1]90,学术翻译在学科建设过程中的作用和影响在语言学、传播学等学科中已受到广泛关注,但是反观翻译研究学科本身,却在翻译国外学术理论著作方面显得冷清萧瑟。[1-3]作为知识来源和文献资料的国外翻译理论著作汉译本不仅是国内外译学界学术交流的桥梁与纽带,也是中国本土翻译理论构建的重要参考资源,对中国翻译研究学科的发展起着重要的推动作用。本文尝试回顾新中国成立以来(1949—2021)国外翻译理论著作汉译的现状,同时分析国外翻译理论著作汉译中存在的问题,并提出相关对策与建议,希冀助推学术翻译与翻译研究学科的协同发展。

一、国外翻译理论著作汉译本出版概况

(一)译著来源与数据分析

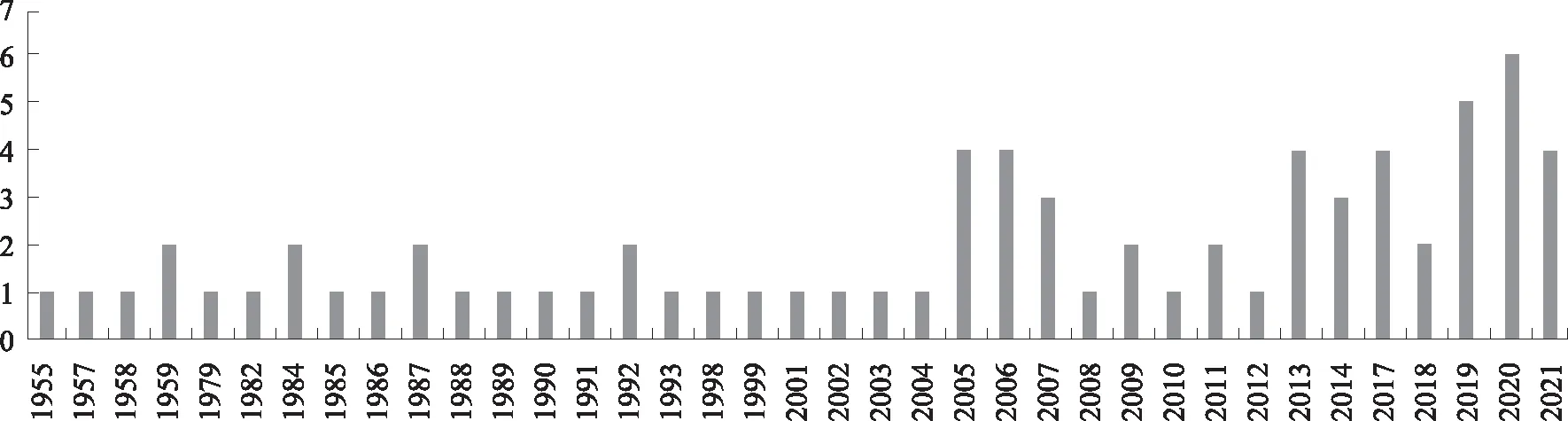

国外翻译理论著作汉译本指从英、法、俄、日等语种节/摘/编/选译和完整翻译成汉语的译学图书,包括译学专著、翻译教材、译学工具书、译学论文集等。通过实体书店、网上书店、全国图书馆参考咨询联盟等途径,共搜集到中国大陆(不含港澳台地区)出版的国外口笔译理论著作汉译本72部①(详见图1)。这样一个数字,“相对于国外翻译研究累累学术著作而言,只不过是冰山一角,无论从规模上还是系统上讲,都远未达到应有的程度”。[1]90

图1 国外翻译理论著作汉译本出版量年度分布(截至2021年8月)

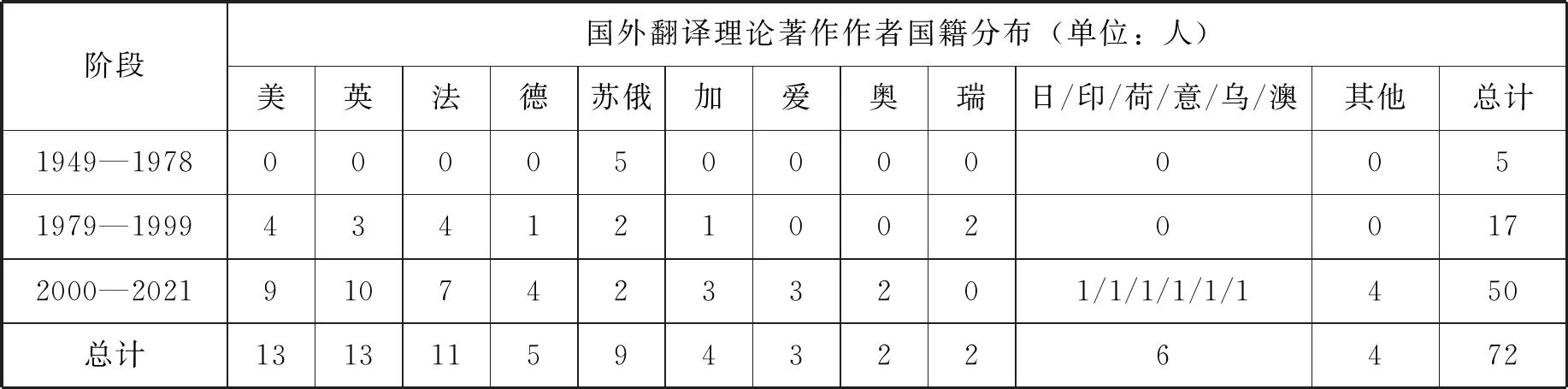

通过对原著语种的考察,发现多数汉译本译自英语(包括从德、法等语种转译成英语),译自俄语的有9部,法语11部,日语1部,无直接译自德语的著作。国内译界耳熟能详的德国学者Nord的两部译著②,一部是直接用英文著述,另一部原著为德文。其中德文版也是被译成英语出版后才传播到国际译界并引进中国。据统计资料显示,瑞士、奥地利学者的翻译理论著作汉译本均为2部,日本、印度、荷兰、意大利、乌克兰、澳大利亚学者各1部(详见表3),法国学者Seleskovitch、加拿大学者Jean Delisle的著作分别有5种、3种汉译本面世。必须承认,这些翻译理论著作“基本上都是英国、法国、德国等西欧国家学者以及美国和加拿大学者的翻译研究成果,一定程度上导致了中国翻译研究的西方中心主义,使得中国学者聚焦于欧美的翻译理论研究,而忽视了其他亚洲国家(如日本、韩国、印度)以及非洲各国的当代翻译理论研究成果”。[4]108可喜的是,2021年出版的《亚洲翻译文化传统》对打破西方中心主义的窠臼、促使国内学者了解亚洲翻译概况、提升亚洲学者学术话语权起到了积极的推动作用。

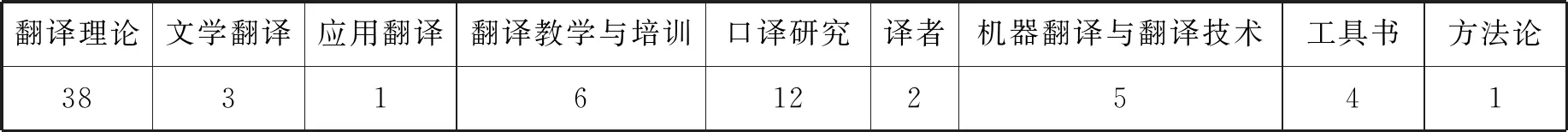

参考文军对中国翻译理论著作的主题分类,结合国外翻译理论著作汉译本的主要内容,主题大致可分为翻译理论、文学翻译、应用翻译、翻译教学与培训、口译研究、译者、机器翻译与翻译技术、工具书和方法论等9类(详见表1)。[5]其中翻译理论和口译研究约占70%,表明国内译界对国外翻译理论的强烈需求,也体现其鲜明的理论自觉和学科自觉意识。翻译教学与培训方面的译著成为翻译专业原版教材之外有益的补充读物,机器翻译与翻译技术方面的译著因应了数字化时代翻译的市场需求,新近出版的《翻译研究方法论》凸显翻译研究学科研究方法论意识的增强。

表1 国外翻译理论著作汉译本主题分布(单位:部)

据统计,有9位译者翻译过2部以上的著作,其中孙慧双、谭载喜各4部,刘和平3部,蔡毅、傅敬民、李德凤、王华树、仲伟合、朱波各2部,占上述译著总量的30%以上。这些译者把翻译实践与学术研究相结合,初步展现出学科专业性,逐渐形成一个稳定的学术译者群体。

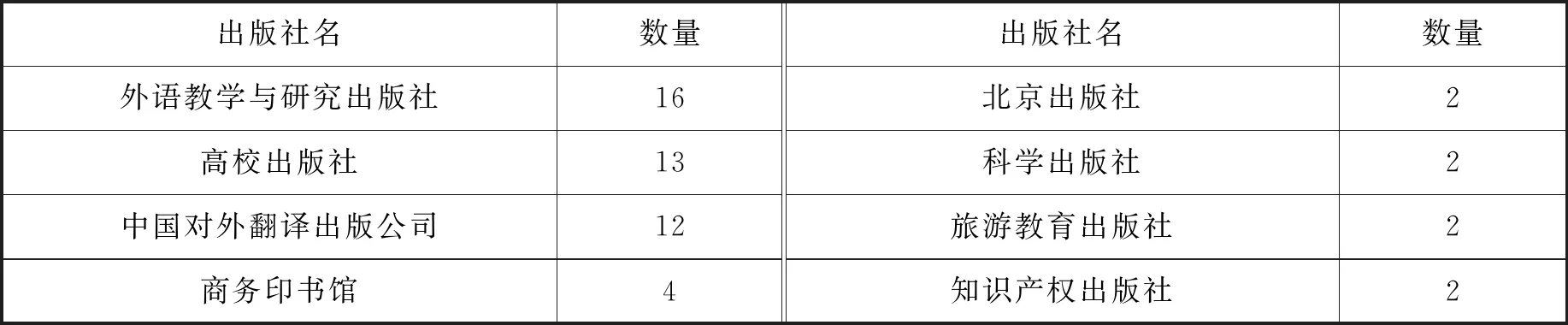

从出版社的出版情况来看(详见表2),外语教学与研究出版社和中国对外翻译出版公司(中译出版社)共出版译著28部,约占其总量的40%,算上学术著作和经典教材,两家出版社对我国翻译理论的教学与研究及学科建设厥功至伟。高校出版社③也占有一席之地(18%),反映了学术译著出版与高等教育之间的密切联系,而多数出版社为了追求市场效应,获得经济资本,不愿出版无利可图的学术译著,多部汉译本的译者在前言或译后记中叙述了翻译出版过程中面临找不到出版渠道的尴尬。

表2 各出版社国外翻译理论著作汉译本出版数量(单位:部)

(二)汉译本出版历史分期与阶段特征

张思永认为西方译论对中国译论的影响大体经历了三个阶段:萌芽期、肇始期和发展期。[6]王克非把新中国翻译研究学科的发展分为三个时期:萌芽期(1949—1978年)、成长期(1978—1999年)和发展期(2000年至今)。[7]参考两位学者的观点,以上述数据为基础,结合当时的社会历史语境,本文将国外翻译理论著作汉译活动分为以下三个阶段,并尝试分析各阶段汉译活动的特征,进一步统计结果如表3所示。

表3 国外翻译理论著作汉译本原著作者国籍分布④

1.新中国成立至改革开放前(1949—1978年)

新中国成立初期中国外语教育向俄语全面倾斜,为满足高校翻译教学的需要,中国翻译理论也师法苏联。由图1可知,20世纪50年代翻译出版了5部苏联翻译理论著作,翻译方式以摘译、节译为主,目的是让国内翻译界和翻译教学界接触和了解苏联翻译理论,以指导翻译实践和翻译教学,可以说“中国译学现代化的萌芽始于引进苏联现代译论”。[6]45“文化大革命”之前,苏联的翻译理论“几乎成了中国翻译研究惟一的借鉴与学习对象”[8]。“文化大革命”期间,由于种种原因,我国的翻译研究几乎处于停滞状态,更遑论译著出版。这一阶段汉译活动在制度层面呈现出“组织化”特征,即以高校外语院系下属的教研组、资料室等为译者,均为集体创作,以内部翻译教材为翻译教学所用。如,50年代末北京俄语学院/外国语学院教材出版科分别出版了《翻译的基础》和《文学翻译问题》,这是当时的社会背景使然。

2.改革开放至20世纪末(1979—1999年)

这一阶段共有17部译著出版,是前一阶段的三倍多。原著多偏重语言学派理论,作者主要是美、英、法等国的学者。彼时中国翻译界还未完全透彻理解西方翻译理论话语,翻译方式仍以编译或摘译为主,译者将原著中的理论精髓归纳提炼出来,让读者在短时间内了解到国外翻译理论的核心概念(如可译性、等值)和思想观点,“多快好省”地满足国内翻译界吸收国外翻译研究成果的需求,成为传播国外翻译理论的一种重要形式,但这些翻译方式也有其不可弥补的缺陷。苏联的语言学派和文艺学派早在50年代就已引进到中国,“但到20世纪80年代才被国人关注”[6]46,这与本阶段《语言与翻译》和《文艺翻译与文学交流》汉译本的出版不无关系,多部经典译著形成合力共同促进苏联翻译理论在中国的传播与接受。苏俄翻译理论著作汉译对我国翻译理论的发展、其他语种的翻译教学与研究及翻译研究学科的建设均有颇多贡献。但总体而言,本阶段苏联翻译理论“一统天下”的地位已经被打破,美、英、法等国的翻译理论陆续登上中国翻译研究的舞台。

为了满足改革开放和对外交流的现实需求,本阶段还翻译出版了6部口译理论著作,其中3部法语著作出现了2个汉译本⑤,值得特别关注。另外,谭载喜将奈达的几部重要翻译理论著作编译出版,在国内翻译界产生巨大影响,助推了“言必称奈达”“现象级”翻译事件的发生。目前,国内已有两部学术专著⑥是围绕奈达翻译理论/思想展开论述的,足以说明奈达翻译思想仍具有旺盛的生命力和强大的适应力,对当下的译学研究和学科建设具有一定的参考价值和借鉴意义。

3. 21世纪以来(2000—2021年)

进入21世纪,国外翻译理论著作汉译本呈井喷式增长,总数达50部,是前两个阶段总和的两倍多,其语种分布、主题范围及学术影响也远远超过前两个阶段。从译著本身的特点来看,首先,无论是翻译选题还是译者序跋等副文本内容,意识形态已经淡化;其次,原著语种和作者国别更加多元,日本、印度等亚洲国家的翻译理论进入国内学者的视野,转译的作品减少,直接从源语(如法语、日语)翻译的著作逐渐增多;最后,几部现代经典翻译理论著作全译本陆续出版,引发译学界对传统翻译理论的反思和重视,如穆楠的《翻译的理论问题》、斯坦纳的《巴别塔之后:语言与翻译面面观》等。

本阶段的亮点是学术译著开始走向丛书出版时代,几套比较有影响力的国外翻译研究“丛书”“译丛”相继出版,从而打开了国外翻译理论著作汉译的新局面。“当代西方翻译研究译丛”已出版6部,内容涉及语言学派、功能学派、翻译史、翻译研究工具书等。“外研社翻译研究与教学丛书”既有学术译著(已出版5部),也有中文专著,还有原版引进著作,可谓中西合璧,三管齐下,更为全面地反映出某一研究领域或分支学科的知识结构和体系。王克非和傅敬民主编的“翻译研究经典著述汉译丛书”,“希望能够较为全面地反映国外翻译研究的重要理论研究成果,包括不同流派、不同区域、不同作者的代表性著述”[9]。值得一提的是,先前出版的一些翻译理论译著收录到“中译翻译文库·口笔译教学与研究丛书”再版发行,凸显译著的经典性。另外,一些人文社科类丛书/译丛也收录了国外翻译理论译著,如《未名译库》《南亚研究译丛》等,扩大了翻译研究学科的影响力和渗透力。

二、国外翻译理论著作汉译的问题检视

纵观国外翻译理论著作汉译本的出版现状,还存在不少亟待解决的问题,我们从以下4个方面进行探讨。

(一)学术翻译重视不够

北京外研社和上海外教社共引进了70多本国外翻译理论著作,国内学者也编选了多部(当代)西方翻译理论导读/选读教程,但无论是原版还是选本,“总会或多或少对中国翻译研究者造成阅读障碍,同时不利于国外翻译学理论与国内翻译研究的融合”[10]。“外域思想只有被翻译成本国语言文字,也就是说,本国的语言文字中已有词汇可以表达新的思想、新的概念,这种新思想新概念才真正化为我们自己的东西,为我们所吸收、所运用,激发我们的研究”。[11]2因此,学术翻译对于学科建设和发展、学术研究和创新的意义和价值不容小觑。

学术翻译面临着种种困境,包括学术环境、评价机制及人才培养等。学界把学术研究从学术翻译中剥离,从而造成轻视学术翻译的现象。在许多高校和科研机构的学术成果认定中,译著/译文的学术价值似乎依然“妾身未明”,还抵不上专著/论文的分量。“国外翻译研究学术著作的翻译定位及其价值,也一直未能引起翻译研究自身的重视”[1]92,其中一个重要原因就是学界和业界没有形成对学术翻译的激励机制。一部学术著作从策划选题、洽谈版权到翻译出版,短则一两年,长则三五年,耗时久,成本高,译者没有坐冷板凳的毅力和定力,翻译工作很难坚持下来。若是团队翻译,还需协调各方,统筹安排,更有许多棘手问题亟须解决,实在不易。学术翻译人才培养和队伍建设绝非一朝一夕可以完成,任重而道远。

(二)译著主题有失均衡

随着时代的变迁,译学界对国外翻译研究领域的关注点有所变化,从而影响不同主题著作的翻译。新中国成立初期,唯苏联翻译理论马首是瞻。改革开放之后,现代化建设急需翻译人才,国外口笔译理论著作相继被翻译出版,以供国内高校翻译教学借鉴和参考。从学科建设角度看,第二阶段翻译的国外翻译理论著作严重偏向语言学派,而对其他学派的翻译理论译介极少,卡特福德的ALinguisticTheoriesofTranslation在西方被“普遍视为过时而只有历史意义”(generally considered dated and of mere historical interest)[12]之后才有了汉译本《翻译的语言学理论》的出版。奈达的翻译理论在中国盛极一时,共编译/翻译出版了4部汉译本。而德国的功能学派翻译理论,虽然在《翻译学:问题与方法》节译本中有所论及,却并未引起当时译学界的注意,随后十余年,也没有专门译介文章发表和完整译著出版,因此在国内影响不大。直到新世纪前后,介绍目的论的期刊论文井喷式发表,相关论著的英文影印版及译著陆续出版,情况才迅速改善。“但遗憾的是,时至今日,国外翻译学中一系列有影响的著述还没有翻译成中文”[13]149,国外近20年来盛行的社会翻译学著作目前也还没有汉译本。上文中的表1直观地体现了译著主题的非均衡性。

(三)翻译规范有所欠缺

切斯特曼认为翻译规范包括两大类:产品规范和过程规范。过程规范又可细分为:责任规范、交际规范和关系规范。[9]有学者基于切斯特曼的翻译规范理论,通过具体案例分析了汉译本《翻译之耻》在译者责任(历史信息传达错误、文献引用疏于查证),信息传播(语义理解有误、译文可读性欠佳)和关系调适(译文与原文相似度不高)等方面存在的问题,探讨了译者在责任规范、交际规范和关系规范方面的失范现象,阐述了译者的翻译规范意识对提高翻译质量的重要意义,为学术翻译提供了镜鉴和启示,应引起译界警觉和重视。[14]

学术翻译中最难解决的问题之一是人名和术语的统一与规范。很多国外翻译理论家的姓名汉译乱象丛生,一名多译早已司空见惯。比如,法国释意派两位代表人物就有多种译名:达妮卡·赛莱丝科维奇/达妮(尼)卡·塞莱斯科维奇,玛丽娅娜·勒德雷尔/玛丽亚(雅)娜·勒代雷等,尤有甚者,瑞士知名口译学者Jean Herbert有让·艾赫贝尔和琼·赫伯特两种译名,简直“判若两人”。法语原著与英语原著中同一个人名的翻译也有所不同,如《笔译训练指南》的“作者人名中外文对照”中多个人名的译法与通常译法大相径庭[15]:Neubert纳贝尔(纽伯特)、Pym彭(皮姆)等。单就人名翻译这一点来看,似乎国内译学界不仅缺乏继承借鉴的观念,还缺乏统一译名的实际行动,一定程度上阻碍了翻译研究学科内部的学术交流。术语是某一特定学科与其他学科得以区分的重要标志之一,“术语翻译正确与否直接关系到学术观点能否正确传达,因此确保术语翻译的准确性和科学性可以说是保证学术翻译质量的关键”。[16]通过译著引进的国外翻译研究术语无疑繁荣了国内翻译研究学科的知识景观,若翻译研究学科内部缺乏统一的学术话语,必然容易造成学术交流的混乱。另外,从技术规范层面看,一些原著中的附录、索引等副文本省略不译,偏离了学术译著出版的体例和规范,也损害了学术译著的严肃性与严谨性。

(四)翻译质量有待提高

学术著作的翻译质量屡遭诟病,个中原因,不一而足,如学术评价制度缺位、译者专业知识缺乏、翻译职业伦理缺失等。连一些翻译学者也认为翻译实践不如翻译理论,“放下手头高深的翻译理论研究,来完成一份小小的翻译实践”[17]便是明证。IntroducingTranslationStudies:TheoriesandApplications的两个汉译本都招致不少的批评意见。[18-20]李运兴从译者对原著的理解(词义理解、句法结构理解)、译文读者的接受问题(表达欠清晰、学术观点未能准确传译)两个方面指出《翻译的语言学理论》存在的问题和不足,并用“信息传译的准确性”作为评价学术译著的最重要尺度,得出该汉译本“还不是一个合格的译本”的结论,批评不可谓不犀利。[21]译者的语言能力、专业水平和翻译态度决定译著的质量,“从事翻译研究著述的翻译者更应该对翻译存敬畏之心,更需要精益求精。”[14]88“促进翻译质量的提高,本来就是翻译研究的应有之义”。[14]89

三、国外翻译理论著作汉译的对策与建议

如前所述,国外翻译理论著作汉译在几个重要方面还存在诸多不尽如人意之处。我们认为应该从学术翻译的组织建设、原著的科学遴选与研究型译者的培养、出版机构的规范运作以及学术翻译批评的常态化开展等方面采取相应对策,希冀学术界和翻译界重视国外翻译理论著作汉译工作。

(一)精心组织学术翻译

学术翻译是传播科学信息、交流学术思想的一条重要途径。目前学术译著不纳入学术成果评价范围的状况比较普遍,人为地制造了学术译著与学术成果的对立。学术界应重视学术著作翻译,提升学术翻译在学术评价中的地位。翻译界应重视并有针对性地组织学术翻译工作,同时关注国际权威期刊上的重要论文,将其翻译发表于外语类期刊上(《英语研究》《翻译界》等偶有译文刊载),这样能起到示范作用,带动国外翻译理论著作的汉译,形成学术翻译的辐射效应。“译介外国翻译理论是构建我国翻译理论过程中不可跨越的阶段”[13]157,高质量的翻译理论译著对于国内翻译理论的教学与研究工作,乃至对于翻译研究学术共同体的构建都具有非常重要的意义。

学术译著对相关领域的教学和研究工作及我国人文社科的发展能“起到重要的推动力和学术影响力”[22],翻译研究学科的译著对本学科发展的推动力和影响力还不十分突出,“翻译理论译著应该不仅仅是翻译研究者阅读的内容,也应该成为其他学科可资借鉴的学术资源。”[13]155“翻译研究不能把目光局限于翻译自身,而要立足于翻译,放眼于相关学科的发展”[13]157。因此,需要加大组织力度,做好顶层设计,从国外翻译理论著作的选题与策划、翻译与编辑、发行与营销等环节吸引多元文化主体的参与,树立精品意识,提高出版质量,夯实本学科基础,反哺其他学科建设。

(二)认真遴选原著和译者

要从浩如烟海的国外翻译研究图书中选出真正有价值、对中国翻译研究有促进作用和借鉴意义的作品来翻译并不容易。国际知名出版社如John Benjamins、Routledge等出版的翻译理论著作写作规范,质量上乘,侧重基础性、代表性和多样性,备受中国学者青睐。原著的选择主要基于两方面考虑:判断著作在本领域的学术价值与分量;意识到其对国内相应领域的潜在学术影响。可邀请该研究领域的专家学者进行论证和评估,确保选题的学术价值。为跳出西方中心主义的牢笼,照顾译著主题的均衡,还需“引进国外权威出版社出版的当代东方翻译理论研究成果,进行翻译和研究,加深我国学者对东方翻译理论研究的历史和现状的认识,了解我们的邻国及东方各国的翻译历史传统和当代翻译理论研究现状”[4]111。《翻译行为与跨文化交际》为如何将西方普遍化理论(如翻译功能学派)与小语种(如日语)的翻译实践相结合提供了一个成功的范例,不仅对日语翻译研究界,而且对其他小语种的翻译研究界也有一定参考价值,有利于促进世界各地区间翻译研究界的相互交流与共同繁荣。[23]

译者对原作者的学术思想和研究旨趣应该有全面理解和深刻洞察,“合格的学术翻译者应是所译学科研究型的翻译家”[24]。前文提及的9位译者中,孙慧双和刘和平在译介法语口笔译理论著作方面用功尤勤,较早引进“翻译教学”概念,并系统介绍了法国达意派(即释意派)口译理论,凸显其学术译者的贡献。傅敬民的翻译成果和学术研究相得益彰,一系列研究翻译规范的论文,两部有关翻译规范的学术译著,一个基于翻译规范的国家社科基金项目,生动诠释了“研究什么就翻译什么,翻译什么就研究什么”的研究型译者的学术品格。[25]另一方面,有学者“尝试以项目方式把原作引入翻译专业研究生教学,让学生有机会通过翻译来触摸理论、拓宽视野”[26],让翻译实务教学成为翻译专业研究生培养模式创新的范例。师生合作翻译逐渐成为一种新的翻译模式,有利于培养通晓翻译规范与学术规范的人才,可打造一支“高层次、应用型、专业化”的翻译人才队伍。真正从事学术研究的学者,比较重视学术翻译并注意恰当处理学术翻译与学术研究的关系,一些知名学者正是在学术翻译基础上取得了丰硕的研究成果。宋晓舟介绍了何道宽翻译出版传播学著作50余部,论述了译者的传播学译著对中国传播学学科知识体系构建所做出的贡献,值得翻译界学者反思和借鉴。[3]

(三)广泛搭建学术出版平台

近年来,国家社科基金、国家出版基金对学术翻译项目加大了资助力度。国内的出版社应密切关注各类针对学术译著的基金项目,联合译者积极申请,争取资助,降低成本,以取得良好的经济效益和社会效益,壮大学术译著出版阵容。同时也应主动联系国外出版机构,协助申请翻译版权,力争寻求资金扶持,让更多国外重要学者的学术著作得以汉译。出版社还可邀请专家为译著撰写序言和导读,专家的认可和支持本身可从侧面证明学术译著的质量和影响力,有利于翻译研究学术共同体增强对译著的重视,并推动学术评价机制的完善。

《关于进一步加强学术著作出版规范的通知》中指出,学术译著应尊重原作者的研究成果,力求准确完整,不应随意删改原著的引文、注释、参考文献、索引等内容。[27]2015年1月29日,国家新闻出版广电总局发布并实施了《学术出版规范中文译著(CY/T 123-2015)》行业标准,让学术著作的翻译出版有规可依。国外绝大多数学术著作中的引文、注释、参考文献、索引等都做得极为严谨细致,为国内的学术出版提供了很好的榜样,同时也给学术著作的翻译引进工作提出了新的挑战。译者(团队)应事先做好专业术语的规范和统一工作,原著中的注释、索引等也应按照规定的译法进行翻译,必要时增加附录或译名对照表等。编辑应事先介入翻译过程中,引导整个翻译工作。国际上通行的做法是,由权威的学术机构或出版机构针对不同学科领域的特点制订严格的编排体例和出版规范,并对学术共同体内的全体成员都有广泛的约束力,而且会逐渐成为业内人士必备的基本职业素养。学术译著一旦达到翻译质量标准并具备出版规范,就容易获得学术界的认可。

(四)积极开展学术翻译批评

“翻译理论著作的汉译对统一规范翻译术语有较大的作用,对述评及介绍国外最新翻译理论观点和开展翻译批评颇有裨益”。[13]156客观地说,当下译学界的翻译批评实践本来就匮缺,对学术翻译这个独特翻译场域的批评和讨论更是寥若晨星。汉译本中出现的基本概念、译学术语、研究方法等学科要素呈现了国外翻译理论最新的研究成果,对翻译研究学科的建构有直接推动作用。开展学术译著批评和讨论能更充分地实现对某译著的解读、研究和应用,通过批评真正将外来的话语和理论转换为我们的理论和问题。最容易招致批评的是原著书名的翻译。多位学者批评了AfterBabel:AspectsofLanguageandTranslation(《通天塔:文学翻译理论研究》)的中文译名,认为编译者对其有一定程度的误读,“把其中非常关键的一个词‘之后’舍弃掉了”[28],而且书名和副标题的改译“在20世纪相当长时间内误导了国内读者对斯坦纳其书、其人的认识”[29]。鉴于原著的经典地位,而旧译本存在较大改善空间,有必要对之进行修订或重译。可喜的是,该书的首部汉语全译本《巴别塔之后:语言及翻译面面观》已出版,相信斯坦纳的翻译思想会再次引起译学界的关注。管机灵对《翻译学导论:理论与应用》(第三版)中译本在名称翻译、译学术语翻译、内容理解与语言表达等方面的失当之处,以及中译本在出版规范层面的失范之处进行了详细分析与讨论,以尽量引起翻译界对学术翻译批评的关注和重视。[20]客观理性的学术翻译批评能打击“假冒伪劣”译著的生存空间,营造风清气正的学术翻译环境,推动学术翻译和翻译出版市场的良性健康发展。

四、结语

新中国成立以来(1949—2021)国外翻译理论著作汉译本经历了摘译、节译、编译到全译的嬗变,在不同阶段体现出不同的国别特征、语种特征、作者特征、译者特征和出版特征,各种译著得以传播和接受,滋养了不同时期的翻译学者,形塑了他们的翻译研究观和研究方法论,对中国翻译研究的蓬勃发展和学科建设起到了极大的促进作用。但是,我们更应该清醒地认识并正视国外翻译理论著作汉译中存在的问题,找到问题的症结所在,以破解学术翻译的尴尬处境。翻译研究学科建设之路道阻且长,翻译和借鉴仍是必经之途,正如“当代西方翻译研究译丛”编者在总序中所言:“我们对关于翻译本身的研究成果,也系统地、成套地从西方加以引进,同样是抱有这样的借鉴他人、促进自己的愿望”。[11]1考察国内期刊论文对译著的引用以及中国翻译理论著作对译著的参考情况,我们发现国外翻译理论经过广泛传播、消化吸收和“创造性转化”,已经内化为中国翻译研究的重要组成部分。文军主编的《中国翻译理论著作概要》即把十几部国外翻译理论译著收入其中,已充分证明这一点。[5]“只有将国外的翻译研究学术著作汉译,才能真正地将国外翻译研究成果转化到我国翻译研究话语体系中来”。[1]93中国译学界需认真挑选有代表性的国外翻译理论著作和研究型译者,有针对性地精心组织学术翻译工作,与出版社勠力同心,恪守翻译伦理,规范出版流程,进一步提高学术译著的质量,打造权威性经典译著,将国外翻译理论资源融入中国翻译话语体系,充实翻译知识和理论,丰富翻译研究的方法和途径,为中国翻译研究提供参照和借鉴,从而推动翻译研究学科向纵深发展。

注 释:

①若选集收录的文章全部为国外翻译理论译文,则统计为译著,如《翻译与后现代性》等,否则不统计为译著,如《国际翻译学新探》等。因资料搜集的有限性,数据难免挂一漏万。

②即Nord的英文著作Translating as a Purposeful Activity:Functionalist Approaches Explained及其汉译本《译有所为:功能翻译理论阐释》(张美芳、王克非译)。另一著作Text Analysis in Translation:Theory,Methodology,and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis最早用德文写成并于1988年出版,后被译成英文于1991年出版,2005年又出修订版,2013年出版了汉译本《翻译的文本分析模式:理论、方法及教学应用》(李明栋译)。

③高校出版社包括北京大学出版社、北京语言大学出版社、苏州大学出版社、浙江大学出版社、内蒙古大学出版社、厦门大学出版社、中国人民大学出版社、武汉大学出版社和南开大学出版社。

④若两位作者以上合著,只统计第一作者国籍,因选编的国外翻译理论译文原作者来自多个国家,不便统计国别,归入其他栏。

⑤即Seleskovitch和Lederer合著的《口笔译概论》与《口译理论实践与教学》,Seleskovitch独著的《口译技艺》与《口译技巧》,Jean Herbert的《口译须知》与《高级口译手册》。

⑥即马会娟著《奈达翻译理论研究》(A Study on Nida’s Translation Theory);杨司桂著《语用翻译观:奈达翻译思想再研究》。