信息披露的经济学分析:预防性动机视角

2022-06-08傅培轩

胡 岠 傅培轩

一 引 言

各种各样的信息披露在当前信息化的社会中是司空见惯的现象。有一些信息披露是由法律法规所要求、强制性的信息披露,例如,各级政府需依据《中华人民共和国政府信息公开条例》公开正在筹划或进行的工作;证监会以主席令形式发布《上市公司信息披露管理办法》,要求并规范上市公司及其他信息披露义务人的信息披露。而有一些信息披露则是披露者的自愿行为。例如上市公司基于公司形象等动机主动披露信息,包括但不限于管理者对公司长期战略及竞争优势的评价、前瞻性预测信息、公司治理效果等。这些都属于《证券法》规定的可以自愿披露、但不强制性披露的内容。有意思的是,在众多自愿性信息披露的现象中,除了能观察到披露者披露的是于自身有利的信息以外,我们也能经常看到披露者主动发布一些对自己不利的消息。例如2020年,宁夏英力特化工股份有限公司主动披露公司停车检修的情况,并说明会减少当期利润;2019年佛山佛塑科技集团有限公司披露关于拟向交易协商会申请中期票据的信息等等。这些事项在各法律法规、部门规则、自律规则里面都没有被要求“应当、必须”披露,也并不能够彰显企业的竞争优势。

那么,这些主体为什么会主动、自愿地披露对自己不利的消息?针对该问题,本文提出了“预防性信息披露”的概念。如果信息披露方不作任何信息披露,接收信息的主体在没有信息的情况下很可能会自己主动搜索信息,从而做出更加不利于披露方的行为,因此披露方可能会“预防性”地率先披露信息以避免这种情况的发生。例如,在政府对企业的监管中,企业可能会希望隐瞒对自己不利的信息。如果政府监察的唯一渠道仅来自于企业的主动披露,则没有任何企业会愿意向政府公布自己的违法违规行为。但是,如果政府还可以通过付出人力物力去主动调查获知企业的情况,且企业也清楚政府有这样的手段,那么企业很可能会“先发制人”、主动披露自身的部分情况。如果这些信息披露之后,使得监管部门认为追加搜查的效果有限或成本太高,那么监管部门便不会进行更加严格的调查。在这样的情形下,企业更多的违规行为可能就免于被发现。

为了验证上述想法,以及更加深入地理解预防性信息坡露的特征,本文构建了一个信息披露模型来系统地分析主体的信息披露策略。模型中包括两个行为人,他们分别是信息的发送者和接收者;接收者同时也是决策者,他可以在两个行为中进行选择。他们共同面对的世界有两个状态,且他们的收益取决于世界的状态以及接收者的决策。假定发送者和接收者处于严格对立的关系,即他们关于行为的偏好正好相反:当接收者严格偏好于两个行为中的一个时,发送者总是严格偏好另一个。本文使用Kamenica和Gentzkow(2011)提出的贝叶斯说服来描述发送者的信息传递:发送者可以选择任意一个关于世界状态的信号结构作为其信息披露的手段。在发送者选定的信号结构下,某一个信号会以特定的概率实现。由于该信号传递了关于世界状态的信息,在观察到该信号之后,接收者会更新他对世界状态的信念,从而做出决策。在该基准模型中,本文证明了对任何的先验信念来讲,不传递任何信息对发送者来说是一个最优的信息披露,且发送者最优的任一信息披露都不会传递任何有价值的信息。该结论非常直观。在接收者的个人决策问题中,信息越多越能帮助他做出正确的决策。由于发送者和接收者处于严格对立的关系,这样的决策对于发送者不利,因此发送者希望接收者的信息越少越好,最优的信息披露即是不披露任何信息。

在基准模型的基础上,本文考虑了当接收者除了从发送者那里获取信息以外,还可以从某个第三方渠道通过支付一些成本来获取信息时,发送者的最优信息披露策略,此时不披露任何信息不再一定是发送者的最优信息披露。如果在共同的先验信念下,人们并不能精确地识别世界的状态,那么发送者的最优决策是向接收者披露一定量的信息,使得接收者在获得发送者的信息之后,正好无差异于从额外渠道获取或者不获取信息。发送者在这样的情况下愿意披露一定的信息,是因为如果他不披露信息,那么接收者一定会从额外的渠道获取更加精确的信息,这对发送者而言更加不利。发送者“先发制人”的信息披露降低了接收者自己获取信息的激励。此外,本文还探讨了接收者从额外渠道获取信息的难易程度对发送者最优信息披露的影响:当接收者自己获取信息变得更加容易的时候,发送者需要披露更多的信息才能起到预防的作用;特别地,如果接收者获取信息几乎不需要成本,发送者也会几乎披露完全的信息。

后文内容结构为:第二部分回顾与本文相关的文献;第三部分构建模型分析接收者仅从发送者处获取信息情形下发送者的最优信息披露,为后文分析提供一个比较的基准;第四部分扩展基准模型,分析在接收者可以从额外渠道获取信息的情况下,发送者的最优信息披露,并对结果进行讨论;最后是总结全文。

二 文献回顾

在本文中,发送者的信息传递采用了Kamenica和Gentzkow(2011)提出的贝叶斯说服(Bayesian Persuasion)框架,另见Rayo和Segal(2010)、Bergemann和Morris(2019)。发送者可以任意选择信息结构,并承诺披露其实现的任一信号。

此外,本文的基本想法也可以和政治学里面“先发制人”的政策实验(Preemptive Policy Experimentation)相联系。Callander 和Hummel(2014)研究了一个在位政策制定者在面对其继位者可能改变现有政策的情形下,尽管现有政策对他自己来说是最优的,他仍然可能在当下选择一个新的政策。这样做的原因是通过新的政策实验来向继位者说明继位者一开始以为的对自己最优的政策可能并不是最好的,因而可以避免继位者在未来选择对在位者更加不利的政策。本文模型与他们模型的主要区别在于:本文模型中,发送者选择的信号结构并不直接影响玩家的收益,而仅仅是提供信息。这使得研究中可以剔除掉发送者,而更加纯粹地讨论自愿性的信息披露。此外,在Callander和Hummel(2014)的政策实验中,信息总以特定的方式被披露。但是在本文的贝叶斯说服框架中,没有对发送者可以进行什么样的信息披露做出任何函数形式或者参数上的限制。这也正好对应到现实中,披露方在自愿、主动披露信息时,通常并不会受到诸如能披露什么信息、用什么形式披露的约束。

三 信息披露基准模型

假定世界有两个可能的状态,ω

=0和ω

=1。有一个信息的发送者(Sender)和一个信息的接收者(Receiver),他们对世界状态的分布有共同的先验信念(Common Prior Belief),用μ

∈(0, 1)表示他们认为世界状态是ω

=1的概率。信息的发送者可以向信息的接收者传递关于世界状态的信息。接收者是一个决策者(Decision Maker),他在收到信息之后,可以从两个决策a

=0和a

=1中进行选择。该决策将同时决定他自己和信息发送者的收益。具体来说,假定信息接收者的事后(Ex post)收益函数为:

换句话说,信息的接收者总是希望他的决策和世界状态相匹配。同时,假定信息发送者的偏好和接收者的正好相反,即:

也就是说,发送者总是希望接收者的决策和世界状态不匹配。在这样的假设下,信息的发送者和接收者处在严格对立的关系中。在任何一个世界状态下,发送者偏好的决策也正是接收者所厌恶的,反之亦然。

本文用Kamenica和Gentzkow(2011)提出的贝叶斯说服(Bayesian Persuasion)来描述信息发送者的信息披露。具体地讲,信息发送者可以选择一个信息结构(S

, {π

(·|ω

)}=0, 1),其中S

是信号空间,而对每个信号s

∈S

,π

(s

|ω

)是该信号在状态为ω

时实现的概率。在发送者选定信息结构(S

, {π

(·|ω

)}=0, 1)后,某一个信号会相应的实现。在观察到该信号之后,接收者会通过贝叶斯公式更新他对世界状态的信念。如果实现的信号是s

∈S

,那么接收者认为世界状态是ω

=1的后验信念(Posterior Belief)为:

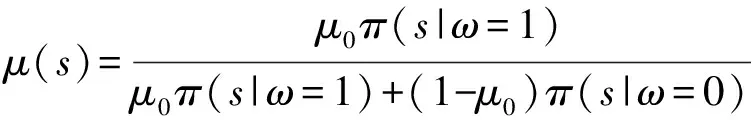

(1)

在此后验信念下,接收者会选择对其最优的决策去最大化他的期望收益:

(2)

另外,对任一μ

∈[0, 1],用:V

(μ

)≡μv

(a

(μ

), 1)+(1-μ

)v

(a

(μ

), 0)(3)

表示后验信念为μ

时,在接收者最优决策的情况下,给信息发送者带来的期望收益。因此,接收者最优决策问题式(1)的解就是a

(μ

(s

))。而此时,信息发送者的期望收益为V

(μ

(s

))。这样,可以得到该信息结构(S

, {π

(·|ω

)}=0, 1)给信息发送者带来的事前(Ex ante)期望收益:

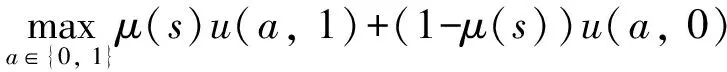

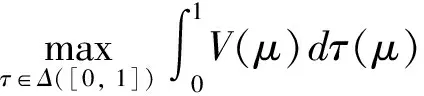

(4)

其中,τ

=μ

π

(s

|ω

=1)+(1-μ

)π

(s

|ω

=0)是信号s

实现的(非条件)概率。因此信息发送者的问题就是选择最优的信息结构去最大化期望收益式(4)。从式(4)可以看出,信息发送者的期望收益只依赖于其选择的信息结构所诱导的后验信念的分布(Distribution of Posterior Beliefs)。因此,可以把信息发送者选择信息结构的最优化问题等价地看成选择后验信念分布。Kamenica和Gentzkow(2011)证明了一个后验信念空间上的分布能够由一个信息结构所诱导,当且仅当这个分布的均值是先验信念μ

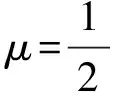

。因此,可以把信息发送者的最优化问题写成:

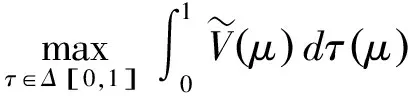

(5)

其中,Δ

([0, 1])表示[0, 1]区间上的所有概率分布的全体。通过对式(5)的分析可以得到关于基准模型中发送者最优信息披露的结论(命题1)。命题1:对任意的先验信念μ

∈(0, 1),不披露任何信息对发送者来讲是一个最优的信息披露。此外,任何一个最优的信息披露都不能传递有效的信息:在任何一个可能的信号下面,接收者只会选择他在先验信念下会选择的行为,即a

(μ

)。证明: 由式(2)和式(3),以及信息发送者的事后收益函数v

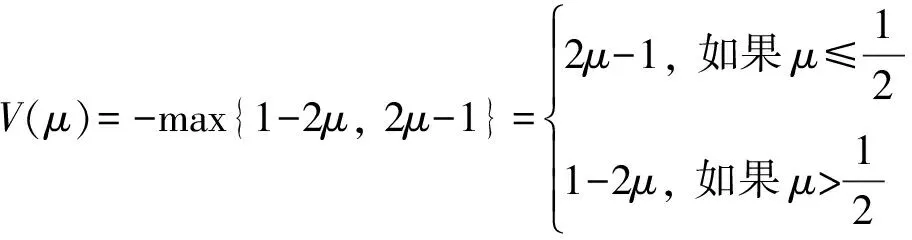

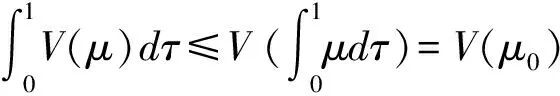

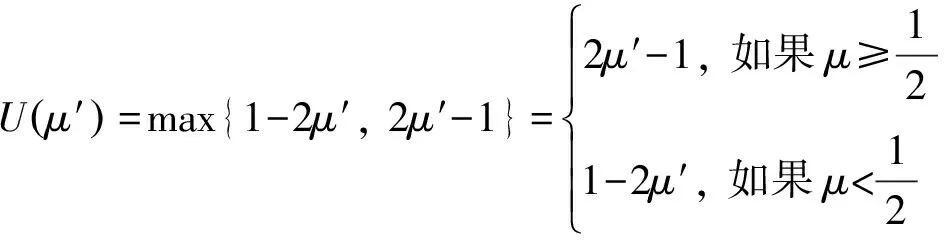

,可以得出:

cavV

:[0,1]→R

函数为V

函数的凹化(Concavification)。它是[0, 1]区间上处处不小于V

的最小的凹函数。Kamenica和Gentzkow(2011)证明了发送者最优信息披露问题式(5)值正好等于cavV

(μ

)。

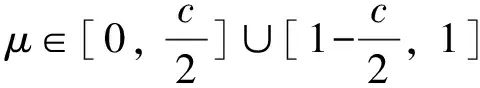

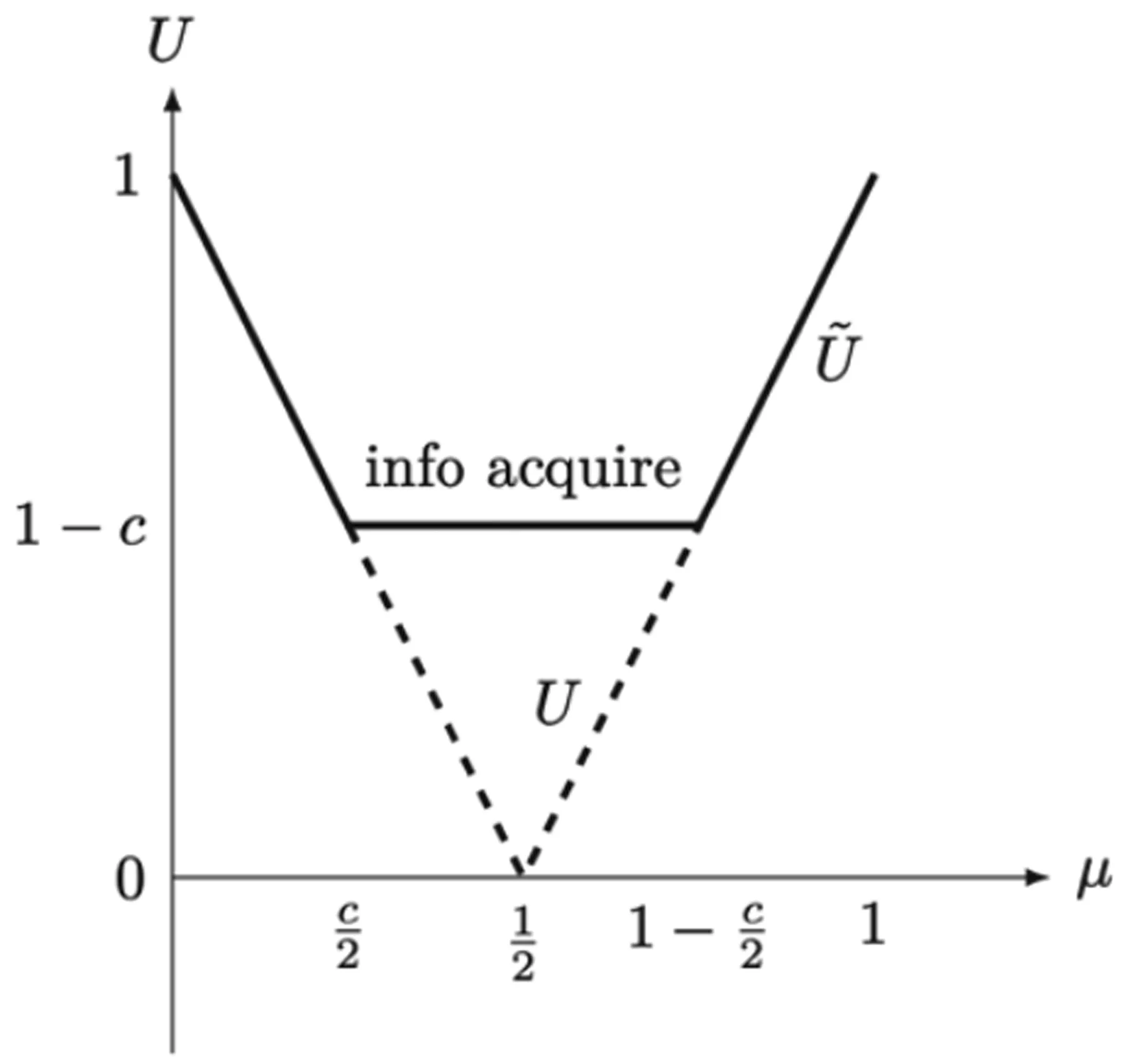

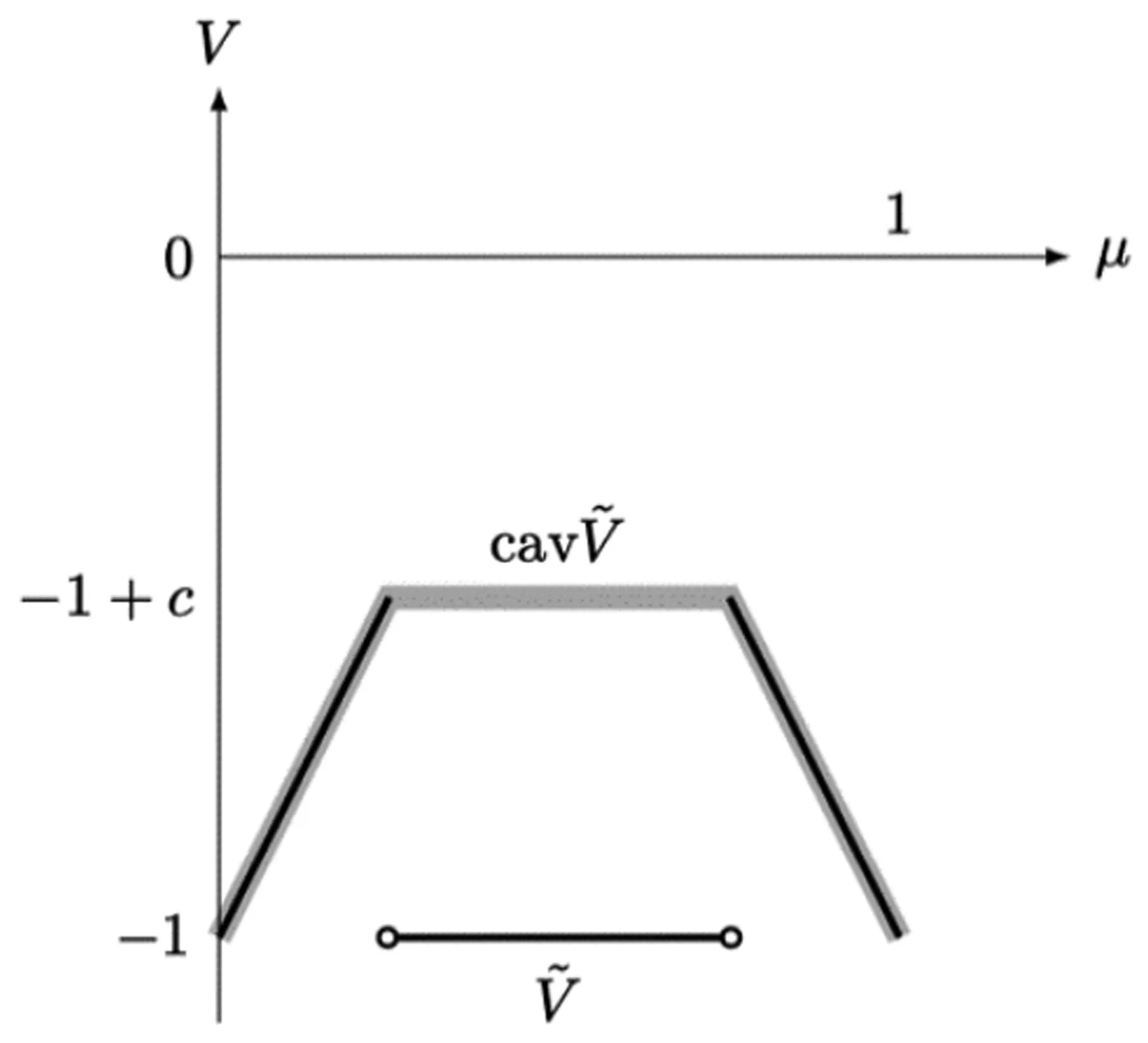

图1 基准模型中发送者的收益(作为接收者后验信念的函数)

命题1的结论非常直观。信息接收者选择决策的问题是一个个人决策(Individual Decision)问题。在任何个人决策问题中,信息越多就越能帮助决策者做出更好的决策。但是由于信息发送者和信息接收者是严格对立的关系,更多的信息在使得接收者境况变好的同时,也导致发送者的境况变得更差。因此,对于发送者来讲,最优的信息披露方式就是不披露任何信息。

四 存在额外信息获取渠道的信息披露

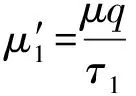

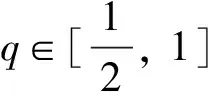

(一)接收者的信息获取

首先分析接收者在收到发送者的信号之后的最优信息获取问题。假设接收者在收到发送者的信号之后,他的信念由先验信念μ

更新为了μ

。将该μ

称为接收者的中期信念(Interim Belief),这是为了区分接收者在自己获取信息之后的后验信念。此时,如果他获取信息结构q

,那么他会以概率τ

=μ

(1-q

)+(1-μ

)q

接收到0的信号。在此情形下,他将再一次通过贝叶斯公式更新他对世界状态的信念,以得到后验信念:

a

(μ

′)。类似地,他会以概率τ

=μq

+(1-μ

)(1-q

)接收到1的信号。在此情形下,他的后验信念为:

a

(μ

′)。类似于式(3),对任一μ

′∈[0, 1],用:U

(μ

′)≡μ

′u

(a

(μ

′), 1)+(1-μ

′)u

(a

(μ

′), 0)(6)

表示当后验信念是μ

′,接收者选择最优行为a

(μ

′)时,他的期望收益。那么,当接收者的中期信念为μ

,他选择信息结构q

的情况下,期望收益可以表示为:

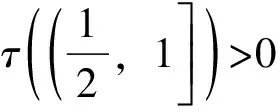

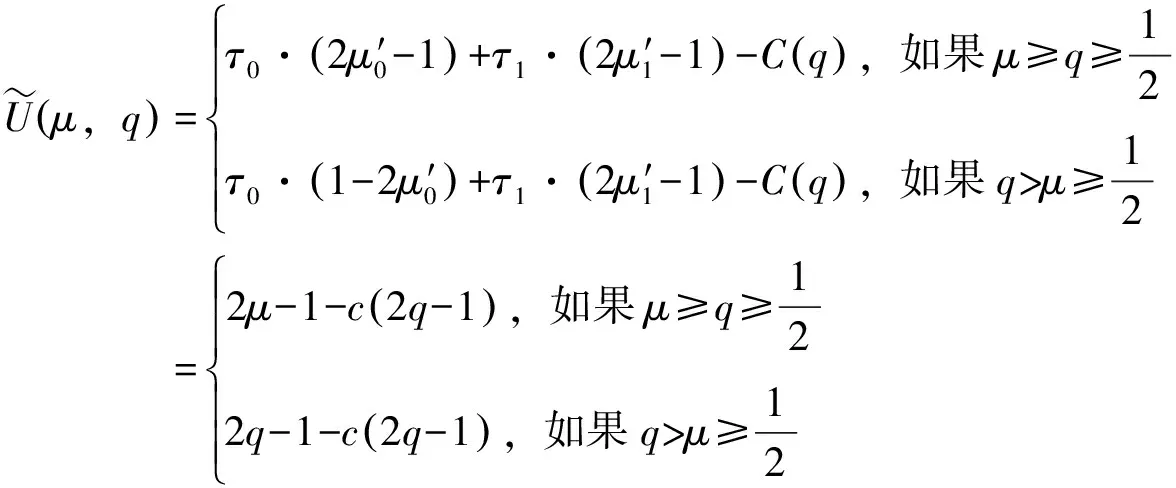

(7)

因此,当接收者的中期信念为μ

时,他的最优信息获取问题可以写成:

(8)

证明:由式(2)和式(6),以及接收者的事后收益函数u

,可以得出:

综上可得:

基于引理1可以得到接收者如何选择最优的信息结构。

a

(μ

)。

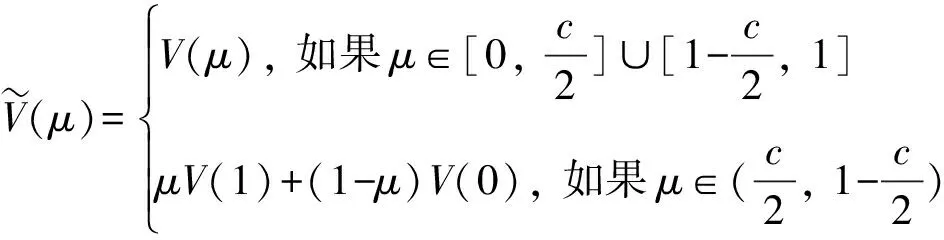

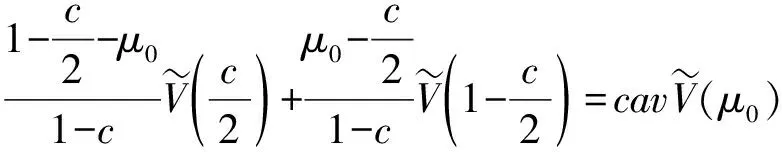

图2 额外信息获取模型中接收者的收益(作为接收者中期信念的函数)

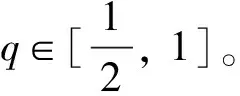

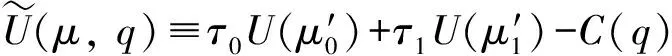

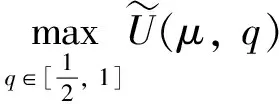

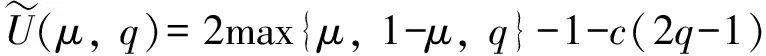

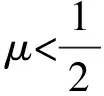

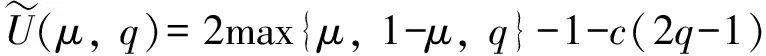

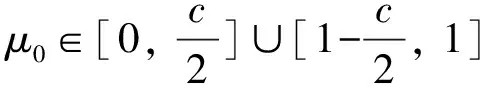

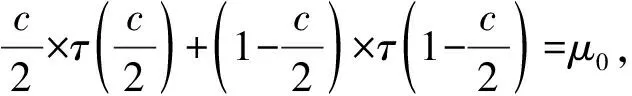

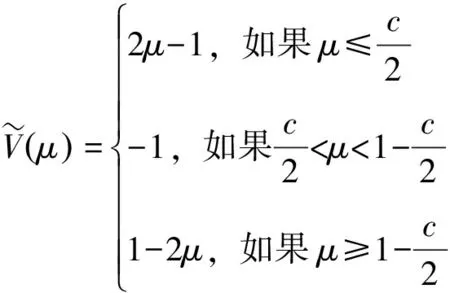

(二)发送者的最优信息披露

(9)

因此,发送者的问题就是选择最优的中期信念分布,即:

(10)

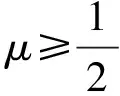

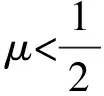

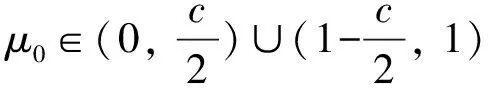

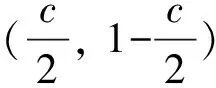

下面这个命题总结了式(10)的解。

(11)

在任何参数下,接收者在均衡中都不会从第三方获取信息。

图3 额外信息获取模型中发送者的收益(作为接收者中期信念的函数)

此外,在该信息披露下,发送者的期望收益为:

(三)讨论

命题2揭示了在决策者(信息接收者)可以通过额外渠道获取信息的情况下,即使信息的发送者希望接收者拥有最少的信息,在一定条件下,他仍然会主动地向接收者传递有效的信息。如前所述,“先发制人”地披露信息是为了防止接收者自己去获取更加精确的信息,从而对发送者更加不利。显然,在这种情况下,发送者主动披露信息的多少,取决于接收者自己获取信息的难易程度,也就是成本c

。从命题2的结论可知,该信息获取成本对发送者信息披露有两方面的影响。

五 总 结

本文研究了一个披露信息的行为人在面对信息接收者可以从额外渠道获取信息的情形下的最优信息披露策略。在他们处于对立的关系下,尽管信息发送者希望接收者拥有的信息尽可能少,但是在面对接收者可以从其它渠道获取信息的威胁下,他会先发制人地披露一些信息,以防止接收者自己去获取更加精确的信息。

在本文分析中,为了方便表达核心思想,选取了较为简单的模型。但是,具有预防性动机的信息披露会在更加一般化的模型中成立。比如,信息发送者和接收者并不一定是严格对立的关系,而只是有一定程度的偏好差异;又比如,世界状态可以是多个,而接收者可以采取的决策也是多个;再比如,接收者信息获取可以从更大的信息结构空间中进行选择,甚至可以对该信息结构空间不做任何限制等。在各种扩展中都应该能发现,信息发送者在接收者有额外信息获取渠道的情况下,披露的信息都会比接收者在没有该渠道的情况下更多。这仍然是因为发送者有了预防性的披露动机。

值得注意是,在本文模型分析的均衡中,由于信息发送者主动披露了信息,信息接收者获取信息是没有成本的,也不再有动机通过付出额外的成本去获取更加精确的信息。在现实的政府对企业的监管中,这正好可以节约政府的监管成本。事实上,政府也确实在鼓励企业主动披露自身违规行为。2016年国务院第570号令颁布的《国务院关于修改〈中华人民共和国海关稽查条例〉的决定》首次确立了企业主动披露制度,新条例第二十六条规定“与进出口货物直接有关的企业、单位主动向海关报告其违反海关监管规定的行为,并接受海关处理的,应当从轻或者减轻行政处罚”。在该条例保证下,企业就有动机主动向海关披露其自查中发现不符合海关管理规定的问题,同时可以有效地减少海关执法过程中的监管成本。

最后,本文的模型分析也指出存在预防性动机时的信息披露通常情况下都不是完全的信息披露。因此,从监管的角度来说,当监管部门接收到被监管企业自发披露的信息时,需要谨慎对待。有时更严格的质询、甚至进一步的筛查都是有必要的。事实上,我们也可以观察到现实中的一些监管部门做了类似的进一步审查。例如,2019年曙光信息产业有限公司主动披露了处于初步筹划阶段、尚未触发强制信息披露义务的相关事项,上海证券交易所向其问询公司自愿性披露的原因,并核实是否存在信息披露误导的情况;2017年江苏宝利国际投资股份有限公司自愿披露的信息中包括部分违规违法内容,中国证监会对其进行了更为严格的查处与处分。同时,本文分析也指出,降低监管成本可以有效地增加企业在考虑如何披露以及披露什么信息时所面临的压力,促使企业披露更多的信息。因此,如何利用科技发展,比如大数据、人工智能等来降低可能的监管成本是值得进一步探索的问题。