叙事学视阈下中国传统园林石景设计研究

2022-06-07薛如冰

薛如冰

(安徽艺术学院 美术设计系,安徽 合肥 230011)

中国传统园林中石景艺术历史悠久,艺术特色鲜明。传统园林重在意境营造,造园需要有明确的意境主题,其中的每一处景观除了展现出“审美需求”外,更需要表达的是“景外之情”[1]。石景在传统园林构建中作为空间叙事的语言符号之一,在叙事学视域下,以“石”为载体,以“叙事”为逻辑构建景观空间单元体,让空间场所具有文化深度与内涵的同时也能赋予一定的故事与情感,以期对当今的景观园林设计提供一定的借鉴。

1 中国传统园林中的石景设计

作为中国传统文化的重要载体之一,中国园林是几千年来历史、文化和思想的一个缩影,古人崇尚自然,园林的构图也是以山水为主线,其余景观都是围绕园林中的山水景观展开。古人曾有云:“石乃天地之骨,园之骨。”在中国传统园林中石景是以山石为材料进行独立或附属性空间布局,传统园林中的石景形态各异,韵味十足,深刻地体现了中国特有的东方文化魅力,反映出灿烂丰富的东方哲学理念,是中国园林中特有的天然雕像。人类自古以来就钟爱山石,以石喻人、以石寄情是中国传统园林情感表达的特色。“秦汉时期,中国园林首次出现了置石掇山,并于北宋时期逐渐成熟,到明清后逐渐走向多样化发展模式。中国古代园林的发展可以说也是置石掇山艺术造诣的发展和其技术的发展历程”[2],所以石景设计在我国造园史上也有着十分重要的地位。“我国的园林石景以置石叠山为其特征,以自然真山为蓝本,讲求“虽有人造,宛自天成”的景观效果,置石叠山讲求“外师造化,中得心源”,以土石为皴擦之笔,以绘画写意的手法造景[3]。园林中山石造景不仅是人们寄情于山水,更多的是古代文人雅士的一种精神寄托,这表明“石”除了具有很高的观赏性还能蕴含丰富的文化和思想。中国园林中的置石叠山理论在历史的演变中逐步发展和完善,从选石到相石,再到置石、叠山形成了较为完善的理论体系。

2 叙事学视域下景观及石景叙事的概念内涵

“叙事”即叙述故事,是人类进行本能表达的一种方式,它最早出现于文学领域,“指以散文或诗的形式叙述一个真实的或虚构的事件或者叙述一连串这样的事件”[4]。经过扩展与深化,叙事学逐渐发展成一门独立学科并涉及其他领域。叙事的因果性关系是否成立往往要看它是否具备叙事者、媒介和接受者三个要素。景观作为一种传播媒介也包含着同样的叙事关系,景观场景与参观人群之间通过叙事设计完成“对话”“交流”,让园林景观不仅满足人们物质需求,也传达一定的精神内涵。

景观叙事概念早已提出,但直到20 世纪90 年代,“景观叙事”这一名词才正式出现。广义上来说景观叙事即将景观转译为可理解与掌握的语言体系,借助景观作品传达信息,实现与环境体验者的互动交流,让景观作品赋予叙事性内涵。设计者以叙事手法将叙事内容巧妙设计蕴藏在景观作品中,以叙述故事的方式将历史信息、文化意蕴等向体验者呈现,引起体验者思考、记忆并参与其中。因此,景观叙事意在关注体验者本身对于环境空间思考的路径,并以此为基点,打破传统自上而下的设计思路,构建具有时代、文化及地域等特色的景观文化体系,在帮助人们重新审视其要素语义的同时让景观空间能够真正达到人景互动合一的状态。中国传统园林自古以来非常重视其造园内涵的呈现,园林景观及置石空间文化内涵的营造和精神本质的表达可以通过叙事性设计完成[5]。在叙事学视域下探讨传统园林中的石景设计,研究如何利用石景观“讲故事”,意在剖析出石景与园林空间体验者之间建立的密切关系,明确在中国传统园林中石景观作为一种载体,通过对空间中石景观的巧思设计来“讲述故事”。这里的“故事”也并非传统意义上的“故事”,它既指的是狭义上的“故事与情节”,也可以意指是一种精神、文化与记忆。

3 中国传统园林中石景设计叙事的表达策略

3.1 石景设计叙事主题营造

3.1.1 以诗画为主的文学叙事

山水诗画建构起古代文人墨客的一种生活模式,同时也构成了传统园林的设计原型,表达对自然审美的向往。在“归去来兮辞”中,陶渊明以“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流……善万物之得时,感悟生之行休”对山水进行描写,可以看出此时的文人以借山水诗词抒情,此后这种借景抒情的方式在传统园林营造中广泛使用。寄景生情、托物言志,通过在园林中置石叠山,使得园林中每块石、每片山都作为文人抒发情怀的载体,寄托造园文人的情怀,它们不仅是园林空间中的“物”,更承载了对意识形态上的追求。山水画不仅体现了中国文人的视觉审美,同时也表达了他们对于空间审美的理解。绘画发展到明清时期,它的表现方式与造园设计的关系更为密切,此时的园林造景直接以画入景,将山水诗画中的大量叙事情节直接誊抄进园林设计中。传统园林成为文人们理想生活的一种具象展现,园林中的各种元素充当着对文人生活叙述的载体,石景也以具象形式传达山水诗词里的叙事内涵。

3.1.2 以儒道释学说为主的文化叙事

儒家重“比德”,即以山水作道德精神的比拟象征来加以欣赏。如“仁者乐山、智者乐水”等等,这种思想一直深刻地影响着中国人的审美思维[6]。“德行”与审美结合以“托物于事”的叙事方式将园林中的石景拟人化塑造,成为抽象概念的具体形象,以石景传达出能浮于他人脑海中的思想意念。道家在传统园林中的设计体现一种“本真”的人性关怀,由此引发的“归隐”心态成为传统园林叙事的核心思想,通过寄情于山水的情感叙事表达,促进传统园林中石景艺术的发展。禅宗在园林中的叙事表达以“壶中天地”、“须弥芥子”作为美学理念进行渗透,在园林景观塑造上更强调“意”的表达。在文化叙事中传统园林被比拟成一个独立的小世界,包括石景在内的各种造园要素与造园者内心的理念所结合,并将其概括表达进行文化叙事,整个叙事结构的思想根源均来自儒道释学说。园林中的石景作为园林主人审美与精神的叙事载体之一,将其蕴含的“文人情怀”作为“叙事话语”进行叙事场所的构建与呈现。

3.2 中国传统园林中石景设计的叙事形式

3.2.1 单元素叙事形式

一山一石皆有情,以石为载体赋予山石叙事表达能力,是进行石景叙事的基础。人们习惯于透过事物的形态等表征寻求其内部的风韵[7]。山石的自然形态是指个体所呈现的外貌轮廓,给人以最直观、最深刻的主体印象。在石景观中运用的石材品种众多,依据石材的不同属性,被造园者选择不同的置石形式应用到园林空间中并赋予不同的蕴意,也呈现不同的美学意境。如利用堆叠的假山形成园山作为景观空间主景,体现空间的立意和主旨,像苏州艺圃的芹庐在园中依墙而立以太湖石为主材的假山,表达出“濠濮间想”的意境(图1)。利用孤置石构成的景观小品,除石材本身特有的艺术观赏价值外,往往还带有人文叙事的价值,如上海豫园内的“玉玲珑”、北京的“青芝岫”、杭州园林里的“邹云峰”等。中国传统园林中的孤赏石景也常置于水中,这种构景模式能表达出宁静且有情趣的园林意境。利用散置方式将石材置于空间中能给人带来柔和平静的视觉感受,如受中国传统园林影响的日本园林中常用的枯山水置石手法,即将石材在空间中散落排列,表达出“禅学”意味,阐述出与世无争,柔顺平和的处世之道。题刻石景在古典园林的设计中也常常出现,根据园林的景色、意境给园林及园内建筑物题字命名,并安置到相对应的位置上,起到了点景的作用,增加园林的诗情画意同时让石景观更直接的叙述出自己的情怀。

图1 芹庐湖石假山

3.2.2 借景叙事形式

传统园林石景的叙事形式除了借助石景本身的个体与群体外,还可以借助其他元素相互配合来达到更好、更完整的叙事氛围,正如计成在《园冶》中所言“夫借景,林园之最要者也”[8],借景是石景设计中常用的造景手法之一,山石的借景对象不拘一格,凡是能触情动人的景观、景物、景色和景致都可借之为用[9]。石景设计的借景叙事更容易引发人们的想象与联想,在景观空间中,让体验者产生情感上的意境共鸣,也让景观空间更具有感染力。石景借景是以石为主景,可借用自然之景、其他景观要素等形成多种借景叙事形式。如在传统园林中,山石常借助光影形成一定情景叙事环境,让人们更易感受到较为强烈的精神空间体验。石景与水体结合造景也是较为常见的一种借景方式,水被视为园林之“灵魂”,水形式众多,无论是静态水亦或是动态水都能给人以不同的视觉感受。山石借水组景亦可形成最具特色的景观叙事空间,在石景借景叙事设计中,水景可作为空间叙事的线索,引发空间叙事的高潮,石景置于水景中形成倒影,这种虚实相生给人们传递出景观空间的诗情画意,让体验者感到意趣无穷的空间魅力。与景观建筑相结合也是较为常见的借景叙事方式,但与其他借景不同,此时的石景在空间中起到协调、画龙点睛等作用,这正是“山得亭榭而媚”。植物是景观中不可缺少的元素之一,石与植物的搭配“易于营造出生机勃勃、充满画意的景观”[10]。石材与植物的搭配更加突出其自然的特性,植物能改善环境而且随着季节的变化,本身的审美点也会不断变化。

3.3 石景设计叙事的修辞表达

3.3.1 隐喻

在我国公用事业政府主导、商业化不足的基本国情下,政府应在统筹各类规划的基础上主导制定再生水规划。借鉴国外经验,规划制度应当体现多层次、多部门的要求,规划内容必须全面涉及经济、社会、环境、人力的可行性,规划必须注重市场调查,规划的技术环节必须完整。需要结合我国国情以及各地区区情,考虑再生水规划与其他规划的关系,尽快建立再生水规划体系。特别需要处理好再生水利用与现有污水处理设施的关系,并将再生水规划纳入一般水资源规划和城市供水规划。

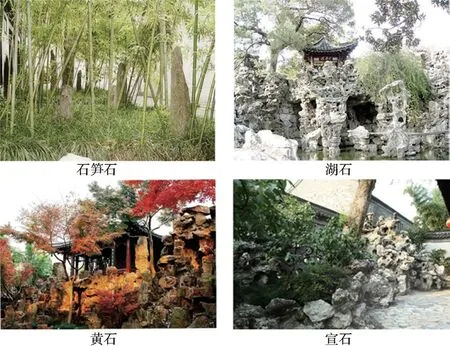

隐喻是“托义于物”,将抽象的概念或意义转化在具体的事物上。在传统园林里隐喻手法的使用是通过对空间场景的设计形成“由此及彼”的效果,利用设计形态表达形而上之“道”,实现从一种事物向另一种事物的联想。中国传统园林在假山构建时常借用隐喻手法进行掇山,如在石材选择上用石笋石筑景成山隐喻春山淡冶而如笑的个园春山;利用湖石筑景成山隐喻夏山苍翠而如滴的个园夏山;利用黄石筑景成山隐喻秋山明净而如妆的个园秋山、苏州耦园假山;利用宣石筑景成山隐喻冬山惨淡而如睡的个园冬山(图2)。

图2 “春、夏、秋、冬”石

3.3.2 典故

典故是基于历史文化事件的一种隐喻叙事表达。在传统园林中以构建出的场景为媒介引发人们对历史典故的理解和联想,例如拙政园“小沧浪”就是原自屈原与渔夫对歌的历史典故。典故运用在石景设计中则是以石元素进行写意还原历史文化场景,完成对空间的历史图景联想与审美的升华。如狮子林假山旁的水池边置立一峰湖石,外形酷似一位身着袈裟的僧人在水面浮行,它即在象征佛教祖师达摩的化身,以此表达“一苇渡江”这一著名的禅宗典故(图3)。在石景空间叙事中使用典故手法能让人们对景观空间场所产生较强的文化情节,从而提升空间的表现力。

图3 狮子林“一苇渡江”湖石

3.3.3 留白

留白即有意识地在画面中留出空白部分,是国画常用的一种构图方法,计白以黑创作出虚实相映的画面效果。在中国传统园林中“留白”的使用意在表达出空间的纵深感,营造“少即是多”的美学意境。传统园林中石景叙事的“留白”设计可以文震亨《长物志》中的“一峰则太华千寻,一勺则江湖万里”来概括。运用“残山剩水”的艺术手法表达出园林石景“以小见大”的意境美叙事,且与“咫尺山水蕴千里江山”的绘画表达有着异曲同工之妙。以“留白”构成园林空间视觉上的延续性,让人们在“空白”中激发无限想象,增加空间纵深感的同时将景眼转移到石景上,从而延伸出石景观叙事的感染力。

3.4 石景设计叙事的空间层次编排

石景空间的叙事情节安排,是以“石”为载体,运用各节点的信息与事件将其以戏剧的形式进行排列与组合,在空间中产生蒙太奇叙事效果。从序曲、发展、高潮到尾声,让空间产生出强烈的流动性与连续感。

3.4.1 序曲

3.4.2 发展

根据传统园林叙事结构的继续深化,从序曲进入空间后情节继续发展,主要表现在叙事要素此时通常会反复出现,为下一步园林空间叙事高潮到来做铺垫,让体验者感受到空间与空间之间的连贯,如以“石”为材料构筑墙体、台阶、坡道等起到承上启下作用。如苏州虎丘山的剑池,在原本的虚空间上方设计了一座“月洞门”,从月洞门的位置上观赏剑池桥能形成仰视效果;从月洞门处观赏千人坐则是一览无余,故以此处将剑池与千人坐相关联,让整个空间产生互相对比衬托感,使空间叙事对比更为强烈,从而引导故事事件继续发展。

3.4.3 高潮

中国传统园林叙事结构中“高潮”是整个故事情绪积累到制高点的空间体验环节,它所表达出空间的戏剧性、主题性与感染力在所有环节中是最强烈的。通过前面多元化的场景叙事情感的连贯输出,达到意想不到的空间叙事效果,跟一幅画卷很相似,“都是用一步步发展的手法,把你从头引到一个高峰,然后慢慢收尾,比较有层次且趣味深长”[11],如沧浪亭中以真山石景作为整个景观的精彩之处,将真山与假山混合并置,山上点石立峰,成为空间景眼,园内其他景观小品均环山而筑、面山而建,将自然美与人工美相结合,统一了园林的叙述主题,形成故事与现实的完美互动。

3.4.4 尾声

尾声作为传统园林叙事空间中最后一个场景,在江南传统园林中常以非线性的空间安排给其带来更多开放式的情节,这类“尾声”叙事结构琮琤,往往是因为江南园林的空间路线不止一条,参观者与园林主人所体验的空间与事件也不尽相同,每个人都建立出自己的空间场所感,引发不同的感悟与联想,完成空间情感叙事的层层递进。也有一些传统园林在“尾声”叙事设计上采用首尾呼应的方式,将整个园区串联在一起。如苏州沧浪亭入口处“开门见山”的石景叙事,而处于最南端的山楼作为园林的尾声部分,产生的空间叙事效果正如《桃花源记》中的描述“林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光,便舍船从口入,初极狭,才通人,复行数十步,豁然开朗……既出,得其船,便扶向路,处处志之。”这类通过开阔空间或景观的连贯呼应等方式进行设计产生强烈的戏剧感和叙事张力。

4 结语

从主题的营造到叙事情节的编排,“石”在传统园林中被赋予强烈的情感。在叙事学视域下对中国传统园林中的石景艺术进行研究,深入分析传统园林中石景艺术所具有的自然属性与文人情怀,挖掘出石景艺术的叙事能力,中国传统园林的造园者们从文化与情感出发,让石景在园林空间中自然地“发酵”自己的情感。石景所呈现的形态以时间、空间、情感体验的叙事表达在传统园林中交织,塑造了具有多重体验的园林空间。石景与叙事的结合,正是将叙事中的人文与园林物质融合,使景生“情”,让园林景观成为“意义”的载体。