旧城

2022-06-07王小梅

一

七点钟。区间车上,有人呵欠,有人吃早点,有人埋首手机,也有人就愣怔着,但一样的是都还有在床寐间挣扎过的痕迹。

星期六的清晨,云低,像是厚重的刘海盖住了城市的额头。平时上班的时候,太阳同样卖力工作,休假了,它竟也就心安理得地不见踪影。

转乘高铁抵达之后,搭上接驳巴士驱往市区,沿途密密丛挤的甘蔗园一如肩背挨靠着的乘客们。我们讨论起一些地方城市的代表性产物,然而对于初履的此地,我只贫瘠地认识鸡肉饭与方块酥。

车子一路顺畅地经停过几站,一位阿公可能百无聊赖,也或许一时兴起,对身旁始终驻望窗外流景的童孙说:“你自己知晓怎么返回吗?”小男童的翘长睫毛眨巴眨巴两下:“现在不行,以后二年级了应该可以……”渐弱的细声,显示了没有把握的犹豫。

这里的日光露了脸,有些含羞带怯地,露着温温的和煦神情。十一月了,夏天的尾巴还在城里轻轻甩摆着,我折在背囊里的长袖子于是有点滑稽了。

二

巷路通达,少有胡同,就算小小迷失了也不必慌张,左弯右拐,总有蹊径。

不一定是条衢肆,普通的民居巷弄,从头到尾,却时有喂饱肚子的生意。这边面饼煎得酥香喷溅,那端一锅肉汤熬得油气浓腻,再过去一点的摊子铝台上,炸得金脆的鱼头叠了满盆。

我们绕着转着——在不是非要去哪里的这里与那里之间。

有些路段,交通号志灯位置微妙,形同虚设。有一处环型宽道,大车小车集中汇流,像拉起栓塞的排水口,明明红灯停、绿灯行,有好几回却得在对灯号视若无睹、沓沓不断的车来车往间逮到空档缝隙,才得以穿越而过。即便不算险象环生,也够心惊胆跳的了。

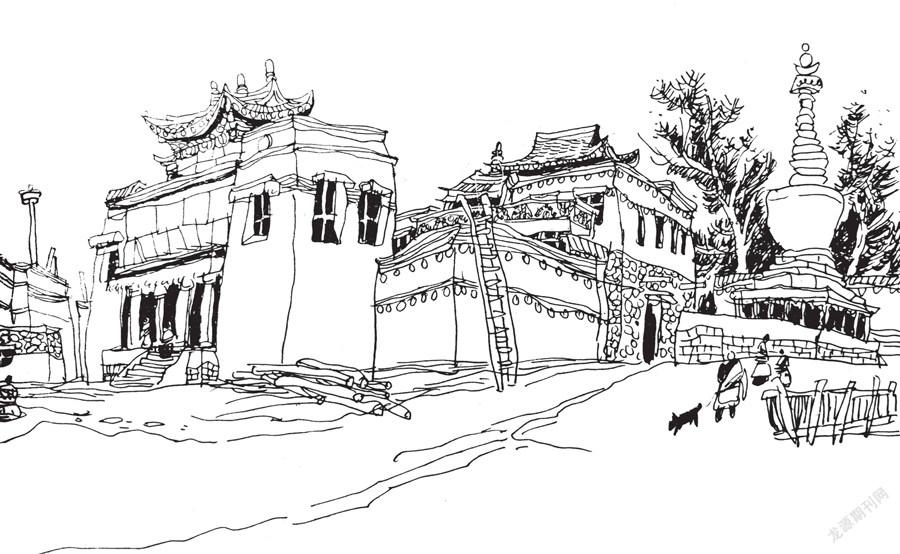

这儿绝非暮气的城,老屋旧寓却是常见的景物。那些房子,有些老得娴静幽雅,有些旧得边幅不修。它们可能再度被利用,如遍地争鸣的咖啡馆,赋予亮丽新貌,也许就继续自己不被打扰的孤独,残而不破地浸染世间风雨。

外墙用芥末黄、赭黄与卡其黄小砖片渐层铺贴而成的小儿科诊所,是一幢20世纪70年代建成的三层楼寓,身形线条圆融,含蓄而恬美。里头挂号窗口还有护士守着,门前悬挂着儿童接种疫苗的宣导布条,医师也许有些年纪了,但必然还没打算摘下听诊器,享受退休的日子。B赞叹那屋子在无情流光里活成了最美的静好岁月,N喃喃念想起那是与老家如孪生般的一方所在。

羊径里,街道旁,许多家户前,点缀性地摆了盆景植栽。那些花草大多整葺得很好,却难免待嫁姑娘的矜持神色,偶然逢过几次垂瀑般郁艳的刺仔花——那不受约束,自由的野气,其实才更加吸睛。

三

有些花,不开在路边,却是凝绽在方砖上。

脚步轻盈,百年古厝的花砖博物馆新贴的木皮地板还是踩得出嘎吱声响,像年迈的膝关节。

复刻版花砖,在狭深挑高的墙面上井然排列,亮丽新颖,像舞台上睥睨着粉丝们的巨星。它变身扮演着徽章、杯垫或磁铁等各式角色,努力创造存在的价值。被抢救下来,仍嵌在断垣泥石的老花砖,曾经是多么意气风发,门楣边、瓦顶上、桌椅床笫间——哪里都不可或缺它细致丰采的装缀。如今蹲踞在墙角屋隅,虽不必流离失所,不再雨淋日晒,却到底躲不了漫漫悬尘。

难说新颜好,但我说旧姿美。新艳的螫目、旧朴的泽眼、时光淀积饱盈的温润、沉浊的色度,即厚度。那可能是杂质,也或许是伤痕,但就像一个人的成长,总是要历经了什么才会更贴近,并展露自己真正的模样——砖瓷上的嫣花,也要像开在荆棘满布的故事里那样,辗转过挣扎冒险的重生历程才会格外生动。

B提及伊斯坦堡的花砖是另一种截然不同的风情,N便溯忆起行脚里斯本时见过的气味更加强烈丰富的图腾印象。

门边地上横亘的一排白砖,面上卷起的水蓝色勾引了目光。原来,花砖不一定只开陌上花,还会汹汹奔逐起夏日海边的小碎浪花呢。

四

我忖度,愈靠近山的地方愈是珍贵的绿植吧。城中除了老屋,就连老树也特别多,且粗实。扎土的错节盘根撑挺起虬壮树身,延展的枝干就像是在振臂呼号,尽情尽力。如果这里的矮房子都可以从容安身,树木又有什么道理不能自在立命。

屋墙一年一年渍斑,枝叶一季一季换衣,似云霭的变幻,都只是听凭自然而已。那旧,不一定是衰老,却是一种美,就像某段独一无二、不曾忘却、耽恋的灿烂记忆。形容怀旧其实粗糙,我以为是惜旧的心意──人们深爱着平常日子里彼此相伴的平凡物事,他们该是懂得那些美好与存在,换之以流年韶光,多么难得,那么不易。

有时多云,偶尔树荫蔽,即便日正当中了,这探那访的,也只沁点不透衫的汗。

手机里的地图App再精进,找路都难免要一时半刻的迷糊搅和,就像酒醉的人怎样也无法正中红心近在眼前的家门匙孔。不曾走过的路,大概都有闯出来的况味,愿意多留心一眼的,就会是一个意料之外。

那座气息神祕的植物园便是一次不期而遇。

偌大的园子很低调,有种藏匿的姿态,由外道绕入颇生“柳暗花明又一村”之感。虽然挂了大幅名牌,但泄露形迹的却是那一大片野窜出墙头的茂盛树丛。接待处的大姐,笑容可掬,黑白参差的长发束成一把松散的马尾。她不仅详述了游园的规定守则,还从柜台处追至门外,只为了提醒我们叮人的小黑蚊有多贪婪凶狠。园区极静,不见游人,最喧嚣的是任其生猛勃发、漫溢的莽气,还有吠告我们不准侵门踏户的白狗、黑狗,一群狗……身旁的N忽然冒了一句:好像到了“犬之岛”哦。

离去的时候,有位老者悠缓着步子散策而过。渔夫帽、格子衫、笔挺长裤,为了他沉稳的文雅气质,我们臆论起是远道的日本旅人呢,抑或有名望的在地士绅?

五

才午茶过,饥饿感却又来袭。仿佛精致糕饼、咖啡只填了牙缝,没有照顾到胃袋半分。

天光刚刚捻弱,暮色还未成熟,驰名的文化路夜市上,各个摊子的镬铲已炒得火热,淌泛的香气交相混杂,觅食的人、四溢的气味都挤在一起摩肩接踵。

店家前的人龙一串葡萄似的,一个累一个。时机早,不如赶巧,发现店内还有一桌三凳,立马一屁股坐定,呷饭皇帝大,完全事不宜迟。内场的服务人员像枚陀螺转来转去,不用笔记只靠耳朵速记,总是问了这桌回头就忘了彼桌,于是常常就从一派应接不暇演变为气急败坏,都不晓得是在怨食客或恼自己?一位系着头巾的老婆婆与我们确认餐点,来回三趟,最后尴尬自嘲:年纪大喽!拌一瓢鲜甜鸡油的鸡肉饭,米粒微黏,肉丝嫩,配上清粿汤、两三碟凉菜,简单几样,就吃得齿颊生香,肚暖饱。

天暗透了。集市的摊灯一盏盏煦煦亮起,灿灿连绵仿若一条星河流域。

转进来时岔径,外面的吵闹如远远退去的潮水。再拐个弯,明亮的食堂内一片空荡,像停格的电视画面,对面卖鸡蛋糕的小推车左右依然围绕着等待的客人,我们经过,若非才饱餐一顿,大概就去凑兴尝鲜了。为了美食排队,好像不该是旅行中该浪费的时间,但似乎又是在旅行时才会有闲逸去做的事。简直矛盾了。

六

推开饭店高楼的窗门,晨风拂来,柔柔软凉,惺忪的虫子纷纷从目睑上摔坠。

眼下高高低低的樓房,几乎都顶着挡阳遮雨的铁皮帽,有些簇新,但大多是锈灰的。一旁拍照的N,放下手机,指指沥青路上白色瘦长的“慢”字:那是道路体。

因为高度拉开的距离,路上往来的车辆全失去速度感,反而有了动画的效果,看着也饶富趣味。此刻站在高处,城市是立体的,却只剩下有限的廓线,没了细节;昨日一天的城区游走,是平面的涉入,虽有所遇,有所不遇,但每一处都是现场的触及、真实的体勘。

今天我们还要继续走。

过大街穿小巷,看屋,看树,看时光自得的安静与喧哗,看这儿有点新意又不乏旧情,风霜微微的模样。

王小梅,女,“90后”。作品散见《短篇小说》《月读》《小小说月刊》《课外语文》《初中生必读》《初中生辅导》《北京日报》等报刊。