成都粘土可蚀性K值及其对土地利用的响应研究

2022-06-06文星跃苟明忠周如玉葛璐月

熊 泳,文星跃,苟明忠,周如玉,葛璐月

(西华师范大学 a.生命科学学院,b.环境科学与工程学院,c.地理科学学院,四川 南充 637009)

土壤侵蚀是全球面临的重要生态环境问题[1-6]。影响土壤侵蚀因素很多,除了径流、坡度、植被、地貌等外在因素之外,还受内在土壤抗侵蚀能力影响[7]。土壤抗侵蚀能力又分为抗冲性和抗蚀性,其中土壤抗蚀性指土壤抵抗外营力对其分散和破坏的能力,反映土壤对侵蚀的易损性和敏感性,通常用土壤可蚀性因子K衡量[7],K值估算方法有诺谟方程和修正诺谟方程[8]、EPIC模型[9]、几何平均粒径模型[10]和基于土壤理化性质的非线性最佳拟合模型[11]等。目前EPIC模型K值计算在西南紫色土区[12-13]、喀斯特地区[14-15]、黄土高原[16-17]等地区广泛应用。土壤可蚀性K值主要基于土壤理化性质计算,而土地利用会影响土壤的理化性质,进而改变土壤的可蚀性[18]。成都粘土特指广泛分布于成都平原及邻近丘陵地区二级以上阶地上的风尘沉积物[20],近年来的研究多讨论成都粘土的物源、成因、年代和环境指示意义[19-26],同时,因其具有超固结性、胀缩性和裂隙性等特性,在房屋建筑与道路工程中受到高度重视[27-29],但基于土地利用方式下对成都粘土的抗蚀性分析鲜见涉及。成都粘土分布区域属于人口稠密区,人类活动频繁,不合理的耕作方式和土地利用往往会加剧当地水土流失。而土壤可蚀性因子K值是预测评价水土流失的基础数据,定量评估不同土地利用类型对土壤可蚀性K值的影响,能为评价土地资源和预测水土流失提供参考依据。因此,本文以成都粘土上的发育土壤为研究对象,通过实地采样和室内分析,研究不同土地利用方式对土壤理化性质的影响,并基于EPIC模型计算土壤可蚀性K值,揭示不同土地利用类型土壤的理化性质和土壤可蚀性差异及其内在联系,为土壤侵蚀定量研究及制定水土保持措施提供新思路。

1 材料与方法

1.1 样品采集

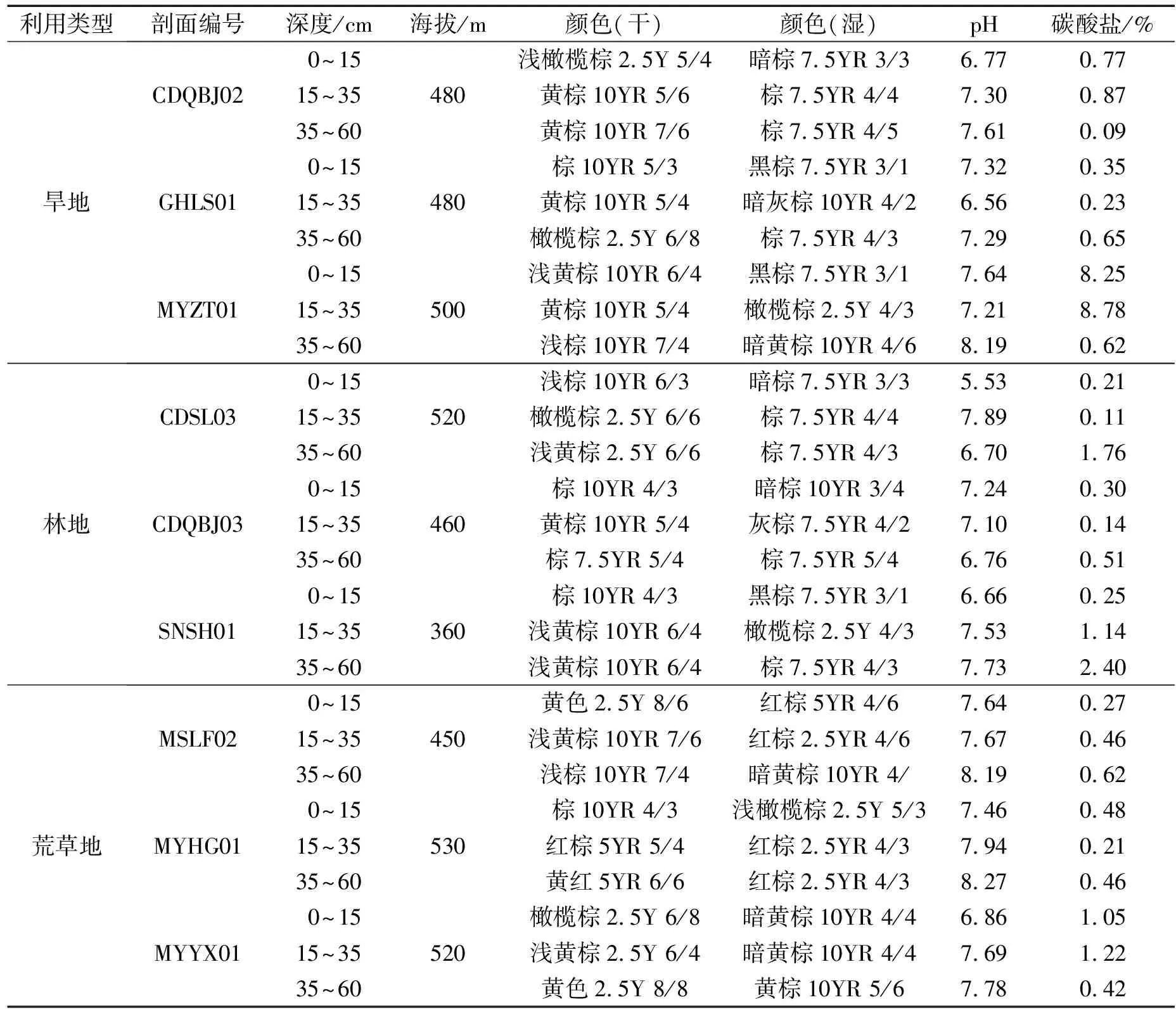

成都平原属于亚热带湿润季风性气候,年均温16.1 ℃,年均降水量1200~1600 mm。地貌特征表现为丘陵零星分布在平原南部和东北部,西部低山,平原内部分布冲积平原,西部分布着三级台地,海拔670~750 m,龙门山地区海拔较高,在1500~3000 m[31]。通过野外考察,在不同地点选取受工业活动影响较小的成都粘土上发育土壤剖面9个(图1),其中林地3个,旱地3个,荒草地3个(表1),各地类多年保持相对稳定。每种地类剖面深度在0~100 cm,分别在15、35、60 cm处取样,其中0~15cm为表土样。

1.2 实验方法

土壤粒度组成采用马尔文Master size 3000型激光粒度仪测定。上机测试前分别用稀盐酸和稀过氧化氢分别去除样品中的碳酸盐和有机质,并用浓度为0.05%的六偏磷酸钠和超声振荡分散,重复测量误差在2%以内;采用重铬酸钾-硫酸消化法测定土壤有机质,用分光光度计比色,土壤有机碳含量等于有机质含量除以1.724;碳酸盐含量采用气量法测定,酸度计测定pH值且水土比为2.5∶1;采用MS2型磁化率仪(英国Bartington)测定土壤磁化率;常量元素(Si、Al、Fe、Ti)在兰州大学西部环境教育部重点实验室用X-Ray荧光光谱仪(荷兰Panalytical)测量,实验误差小于5%。土壤可蚀性K值基于Williams等[9]提出的EPIC模型来计算,其公式如下:

表1 土壤样品基本情况

公式中,Wa为砂粒含量(0.05~2 mm,%);Wi为粉粒含量(0.002~0.05 mm,%);Wl为粘粒含量(<0.002 mm,%);C为有机碳含量(%),计算出来的K值为美国制单位计量,结果乘以0.1317转换为国际制单位(t·h·MJ-1·mm-1),本文K值采用国际制单位。

2 结果与讨论

2.1不同土地利用类型表土的理化性质

2.1.1 不同土地利用类型下的土壤粒度特征

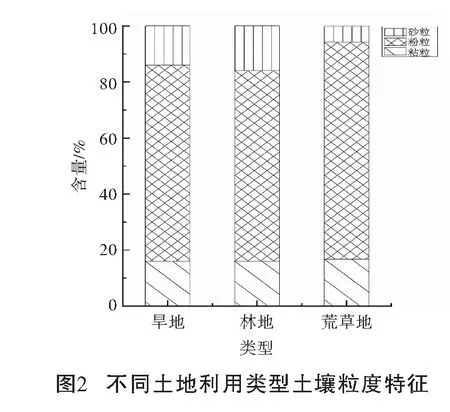

土壤颗粒作为土壤结构的基础物质,与土壤的理化特性紧密联系[33],也是定量土壤抗蚀性的重要指标之一[34]。整体看(图2),研究区各土地利用类型土壤颗粒组成以粉粒为主,含量为53.55%~80.92%,均值为70.84%;粘粒含量为8.04%~25.09%,均值为15.74%;砂粒含量相对较低,为2.02%~33.79%,均值为13.41%,表明土壤质地为粉土或粉壤土。通过显著性检验发现,3种地类表土的粘粒无明显差异;荒草地的粉粒含量显著高于旱地和林地,均值大小为荒草地(77.01%)>旱地(68.91%)>林地(67.46%);林地和旱地的砂粒含量显著高于荒草地,均值大小为林地(16.69%)>旱地(15.56%)>荒草地(7.15%)。不同土地利用方式在一定程度上影响着土壤的颗粒组成。林地相较荒草地具有更好的植被覆盖,其枯枝落叶和根系也更为丰富,另外林地土壤具有良好的水分条件,为微生物提供了良好的生境,促进微生物的新陈代谢,使得林地土壤中小颗粒粘结作用更强,小颗粒往往团聚为大颗粒[15,34]。

2.1.2 不同土地利用类型下的土壤有机质含量

表2 不同土地利用类型表土的理化性质

土壤有机质作为土壤的重要组成部分,影响着土壤的性质,保持和增加土壤中有机质含量有利于团聚体的形成并维持其稳定性,这是评价土壤质量和土壤抗蚀性的一项重要指标[35]。研究区表层土壤有机质的平均含量为1.39%,最高为3.86%,最低值0.11%。由表2可知,不同土地利用类型下土壤有机质含量不同,林地和旱地的有机质含量显著高于荒草地(P<0.05),是荒草地的近3倍,均值大小表现为林地>旱地>荒草地。林地地表枯枝落叶形成丰富的土壤腐殖质,具有一定的保水保土功能;土壤腐殖质与土壤中的钙离子相结合形成稳定的胡敏酸,进一步有助于有机质的保存和积累。在耕作和管理过程中,旱地通过秸秆还田、施加有机肥等形式增加土壤中的有机质含量[15,34-35]。相比林地和旱地,植被稀疏、多裸露的荒草地土壤有机质积累就较少。因此,有机质含量较低的荒草地土壤不利于土壤中大粒级水稳性团聚体形成,并且土壤结构稳定性和抗崩塌能力较弱,更易受到外力剥蚀、搬运。

2.1.3 不同土地利用类型下的硅铝铁率

土壤中的原生矿物是组成土壤物质的基础,同时对土壤的性质产生巨大影响。土壤硅铝铁率(SiO2/(Fe2O3+Al2O3),Saf)不仅能反映土壤母质的风化程度,还能反映粘土矿物组成,同时也是表征土壤抗侵蚀能力的重要指标[15]。因为粘土矿物中铁、铝和硅的氧化物及水合物与土壤腐殖质集合会形成稳定有机无机复合体,这利于土壤中水稳性团聚体的形成,增强土壤抗侵蚀能力。研究区Saf介于4.65~7.82,平均值为6.13;不同地类土壤的Saf值差异不显著(表2),均值大小表现为荒草地>林地>旱地。Saf值越小,指示土壤遭受的风化强度越强,反之越弱[15],因此3种地类中荒草地土壤的化学风化作用最弱,而林地土壤和旱地土壤的化学风化较强。化学风化越弱,矿物的风化速度也就相对较慢,其土壤中所含的粘土矿物也相对较少,这不利于土壤中水稳性团聚体的形成,使得荒草地土壤对外力侵蚀的敏感性更强。

2.1.4 不同土地利用类型下的磁化率

土壤侵蚀过程中发生的剥离、搬运和沉积动力以及次生变化等一系列作用,都将会直接影响土壤磁性矿物的含量、类型和粒径大小,往往使土壤磁化率发生变化[36]。已有研究[36-38]表明,土壤磁学特性与不同侵蚀环境变化、人为作用等因素具有对应关系,因此,土壤磁化率也是表征土壤侵蚀特征的重要指标。

表3 土壤样品相关性分析

由表2可知,不同土地利用类型下的质量磁化率和频率磁化率存在显著性差异(P<0.05),均值大小表现为林地>旱地>荒草地。通过相关性分析表明,质量磁化率和频率磁化率均与土壤有机质呈显著正相关关系,与pH和碳酸盐无显著相关关系(表3),相关系数分别为0.527(P<0.01)和0.422(P<0.05),说明土壤磁化率主要受土壤有机质含量的影响,有机质含量越高,土壤的磁化率也较高。已有研究[37-38]表明,土壤磁性受控于成土母质、成土条件和成土过程,反映出沉积物中铁磁性矿物相对含量的高低,且土壤磁性能表征土壤侵蚀能力[36],其中频率磁化率大于5%时,土壤磁性主要来自于成土过程中所产生的次生亚铁磁性矿物。推测旱地土壤的深层翻耕或人为熟化增加了土壤中的次生亚铁磁性矿物和超顺细颗粒,使得土壤中的磁化率较高;而林地土壤处于较高有机质环境中,在温暖湿润条件下土壤有机质在分解过程中创造还原环境,使氧化物中的高价铁变为亚铁物质,从而在土壤中活化、迁移,即在氧化还原反映中生成新的磁性矿物,使林地土壤磁化率偏高;相对林地和旱地,荒草地土壤有机质含量较少,使荒草地土壤呈现磁化率偏低现象。

2.2 不同土地利用类型下表土的土壤可蚀性

表4 土壤可蚀性K值基本统计学特征

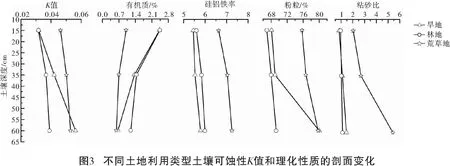

土壤可蚀性反映土壤自身对外部侵蚀营力,如降水等的敏感性,K值大小是衡量土壤抗蚀能力强弱的指标,即随着K值增大,土壤的抗侵蚀能力减弱[39]。研究区土壤可蚀性K值介于0.0226~0.0563,平均值为0.0398(表4)。四川省平均K值为0.0283,最小和最大K值分别为0.0010、0.0667[40],研究区土壤可蚀性K值介于上述数值范围之内,数据具有可靠性。根据土壤可蚀性K值的分级指标[41],将其转换为国际单位制后,研究区土壤可划分为4个等级,即较低可蚀性、中等可蚀性、较高可蚀性、高可蚀性,体现出研究区土壤抗蚀能力的强弱差异。研究区土壤整体上属于高可蚀性,其中旱地和林地属较高可蚀性,荒草地属高可蚀性,依据Wilding和Drees[42]建立的变异性分级标准,研究区土壤可蚀性整体属于中等变异(10% 基于EPIC经验公式,对3种土地利用类型表土的土壤可蚀性K值进行比较。由表4可知,林地和旱地的表土K值较小,分别为0.0344和0.0375,荒草地的表土K值最大,为0.0490。林地和旱地两者的K值差异不明显,但荒草地的K值显著高于林地和旱地(P<0.05),表明荒草地表土对外力侵蚀的敏感性最强。土壤结构的稳定性决定土壤可蚀性的强弱,而其又与土地利用方式有关[43]。不同土地利用方式的植被和耕作方式存在差异,使土壤理化性质和结构稳定性发生改变,最终导致土壤对外营力侵蚀的敏感程度不同。天然林地具有较高的植被覆盖度以及良好的群落结构,加上根系的穿插等作用,在一定程度上使得林地土壤抗侵蚀能力较强,即表现出林地土壤的可蚀性K值较小,此与唐夫凯等[15]研究结果一致。在已有研究中[43-46],旱地土壤可蚀性K值往往大于荒草地,但在本研究中却相反,推测与荒草地中的植被覆盖度和有机质含量偏低有关。研究区旱地主要种植红薯、玉米等作物,加上人工施肥等使土壤有机质含量比荒草地高,能有效使小颗粒物质胶结在一起,在一定程度上增加土壤抗侵蚀能力;而荒草地植被以艾蒿类为主,植物根系较浅,加之植被稀疏,裸露的土壤较多,在同等降水条件下更易受到雨水的激溅和径流的冲刷作用影响,使荒草地粉粒含量增多,增强土壤粘结,阻碍雨水下渗。因此,荒草地土壤可蚀性K值较高,土壤抗侵蚀能力较弱。 不同土地利用类型土壤可蚀性K值和理化性质剖面变化如图3所示,其中不同土地利用类型土壤可蚀性K值剖面变化整体表现出随深度增加而增大,与土壤有机质含量剖面分布变化趋势相反。这主要因为土壤表层与外界的物质和能量交换频繁,使大量物质输入表层土壤中,加之大量微生物频繁活动、植被根系主要集中于此,而随着土壤深度的增加微生物活动减弱,根系减少,土壤所含养分也下降[35]。Saf值随土壤深度增加略有增大,这反映出随土壤深度增加,土壤遭受的风化作用有变弱的趋势。粘砂比和粉粒整体上呈现出随着土层深度的增加而增大的趋势。土壤粘砂比可反映土壤矿质颗粒的分化强度,这很可能跟表层土壤中细颗粒淋溶下渗有关[21-22]。研究区土壤可蚀性K值随深度增加的变化与土壤有机质的变化趋势相反,而与硅铝铁率、土壤粒度的分布变化相似。土壤有机质能促进土壤团聚体的形成,与土壤结构的稳定性紧密相关[47],土壤有机质含量越高,土壤可蚀性K值越小。旱地的土壤可蚀性K值随土壤深度增加的变化幅度最大,这与旱地受人类扰动影响最大有关。 土壤可蚀性K值大小与土壤理化性质密切相关,而不同土地利用方式会使土壤理化性质发生改变,进一步影响土壤的潜在可蚀性和最终的土壤侵蚀过程[48]。土壤可蚀性K值与土壤理化性质的Pearson相关性分析结果显示(表5):土壤可蚀性K值与粘粒含量(R=0.521,P<0.01)和粉粒含量(R=0.869,P<0.01)均呈极显著正相关,这与黄晓强等[35]在北京山区典型土地利用方式对土壤理化性质及可蚀性的影响研究一致,表明在粘粒和粉粒含量增加时,细颗粒组分在降水过程中会堵塞土壤孔隙,进而阻碍土壤水分下渗,增加地表径流,加速地表产流产沙,增强土壤侵蚀能力。可蚀性K值与砂粒呈极显著负相关(R=-0.934,P<0.01),这与陈英等[44]研究一致,表明砂粒作为大颗粒物抵抗侵蚀介质剥离、搬运能力较强,砂粒含量越高,土壤抗蚀能力越强。可蚀性K值与有机质含量呈极显著负相关(R=-0.560,P<0.01),这与杨帆等[49]研究结果一致,表明土壤有机质的积累,能增加土壤颗粒和水分之间黏结作用,促进水稳性和微团聚体的形成,有利于土壤结构的稳定性,增强土壤抗侵蚀能力。刘洋等[36]研究表明,土壤磁化率与黏粒、粉粒含量存在显著正相关关系,与砂粒含量呈显著负相关关系,土壤磁化率能作为表征土壤侵蚀特征的重要指标。但在本研究中未发现磁化率与粒度、可蚀性K值之间存在统计学上的显著相关,这可能与研究区域磁性偏低,样品数量不足有关。可蚀性K值与Saf呈极显著正相关(R=0.579,P<0.01),与Al2O3含量呈极显著负相关(R=-0.572,P<0.01),而与TiO2(R=0.388)和SiO2(R=0.423)含量呈显著正相关(P<0.05),这与Bennett等[50]研究相符合,主要是因为成都粘土有较高的TiO2、SiO2含量和较低的Al2O3含量[51],表明土壤可蚀性K值大小与成土母质和后期成土过程紧密相关,成土母质和后期成土环境的不同使土壤中所蕴含的化学元素存在差异,在一定程度上影响着土壤抗侵蚀能力。 表5 土壤可蚀性K值与土壤理化性质的相关性分析 1)研究区土壤颗粒组成以粉粒为主,土壤质地表现为的粉土或粉壤土的特征,土壤中的磁化率主要受土壤有机质含量的影响。不同土地利用方式下表土的理化性质差异显著,荒草地的粉粒含量显著高于旱地和林地,均值含量表现为荒草地>旱地>林地;林地和旱地的砂粒、有机质含量、磁化率显著高于荒草地,均值大小表现为林地>旱地>荒草地。粘粒含量和硅铝铁率在3种地类中无明显差异。 2)研究区土壤可蚀性K值介于0.0226~0.0563,平均值为0.0398,表明其具有高可蚀性。3种地类中荒草地土壤属于高可蚀性,林地和旱地土壤属于较高可蚀性。不同土地利用类型下表土壤可蚀性K值存在显著差异性,3种地类中林地和旱地两者的K值差异不明显,但荒草地的K值显著高于林地和旱地,K值大小依次表现为荒草地>旱地>林地,即荒草地土壤受到侵蚀的潜在可能性最大,旱地次之,而林地具有较好的抗侵蚀能力。 3)不同土地利用类型土壤可蚀性K值剖面变化整体表现出随深度增加而增大,土壤有机质含量剖面分布变化趋势与其相反。旱地土壤的可蚀性K值随土壤深度增加的变化幅度最大,这与旱地土壤受人类扰动的影响最大有关。Saf值、粉粒和粘砂比均呈现出随着土壤深度的增加而增大的趋势,与土壤可蚀性K值剖面变化趋势相似。 4)土壤可蚀性K值与土壤粒度、硅铝铁率和有机质含量、地球化学元素呈显著相关。土壤可蚀性K值与Al2O3含量、砂粒和有机质含量呈显著负相关关系,而与地球化学元素中的SiO2和TiO2、粘粒和粉粒含量、硅铝铁率呈显著正相关关系。相关性大小排序依次为:砂粒>粉粒>Saf>Al2O3>有机质>粘粒>SiO2>TiO2。成土母质和后期成土环境的不同使土壤中所蕴含的地球化学元素存在差异,也在一定程度上影响着成都粘土的土壤可蚀性。2.3 不同土地利用类型土壤剖面的可蚀性和理化性质

2.4 可蚀性K值与影响因素的相关性分析

3 结 论