温和雅正—中国传统植物染色彩审美探析

2022-06-06韩小莹广东轻工职业技术学院

韩小莹 广东轻工职业技术学院

植物染是使用从植物中提取出的天然染料进行染色的方法。植物染料取材方便,是古代社会人们染制纺织品的重要方式。我国有悠久的植物染历史,相传起源于轩辕氏,考古文献记载黄帝制定了玄冠黄裳,以草木之汁,染成文采。[1]《周礼》中有“染草之官”,又称“染人”的记载。之后我国历代王朝都设有专门管理染色作坊的机构并有舆服制度。根据中国存世纺织品切面分析数据,90%以上的纺织品皆运用植物染色[2]。很多学者认为中华民族传统色彩观是呈现出鲜艳、明丽、吉祥的特点。不可否认,在具有象征意义的制服中和用于特殊日子的民间服饰中存在着这样的审美倾向,但是我们也应该看到在中国传统植物染出土文物中流淌着的“温和雅正”的色彩审美倾向。

1 因时、因地、因人而染的观念决定了中国传统植物染色彩的天然性

用植物染料染出的色彩不同于其他材料呈现出的色彩,植物染色的工艺特点使其色彩的纯度得以弱化,色彩变得温和而微妙。在“天人合一”哲学思想的影响下,中国古代植物染色彩又自觉地追求与自然万物相和谐。

1.1 植物染的特性

植物染染料取材于植物的茎、叶、跟、皮、果实等,通过蒸煮、还原、敲打等方式将色素转移到纺织品中。由于植物色素的特点以及纺织品纤维对色素的吸收率等问题,经植物染色的纺织品大都呈现出一定的“灰色”倾向,这种天然的 “灰色”感是化学染料没有的。植物染料染制成的纺织物给人以亲切温和之感,其原因首先是植物染料出于自然,其次由于我们日日受到来自自然的色彩的浸 润,对与自然一致的颜色有天然的认同与亲近。而化学染料染出的色彩不是自然生成的,其色彩不免与我们产生疏离感。

1.2 中国传统植物染的哲学理念

“天人合一”是中国哲学思想的核心观念。庄子认为:“天地与我并生,而 万物与我为一。”[3]自然界的万事万物都是平等的,人应该与自然和谐融为一体, 遵循自然之“道”。中国传统植物染遵循这一思想,强调因时、因地、因人而作。《天工开物·彰施》篇中记载红花采摘应“采花者必侵晨带露摘取。若日高露旰,其花即已结闭成实,不可采矣”。顺应天时合乎地利才能最好地利用植物材质。中国古代植物染色没有绝对标准的色谱,人们便以雉鸡的五彩毛色作为参考,可见颜色的参考系也出自自然。匠人的智慧是植物染艺术最为重要的人因。《周礼》也有记载:“染人掌染丝帛。凡染,春暴练,夏纁玄,秋染夏,冬献功。”植物染匠人只有长期对自然进行细致观察和不断实践才能掌握植物染色规律,将自己的智性和审美融汇于植物染色作品中,使之具有人文温情。

中国古代劳动人民顺应天时考究地利,他们的智慧和巧思承载了植物染的缤纷的色彩世界。

2 中国传统植物染“温和雅正”的单色

植物染料染出的天然“灰色”色彩使得植物染色彩呈现出温和的审美特点。从出土纺织品和绘画作品中我们可以看到,我国古代劳动人民以极高的视觉判断力和审美品位染制出丰富的“灰色”,使之具有不同于其他民族的色彩特点,与中国人含蓄优雅的品格和人文气息结合,形成了“温和雅正”的色彩审美观。

2.1 中国传统植物染丰富细腻的单色

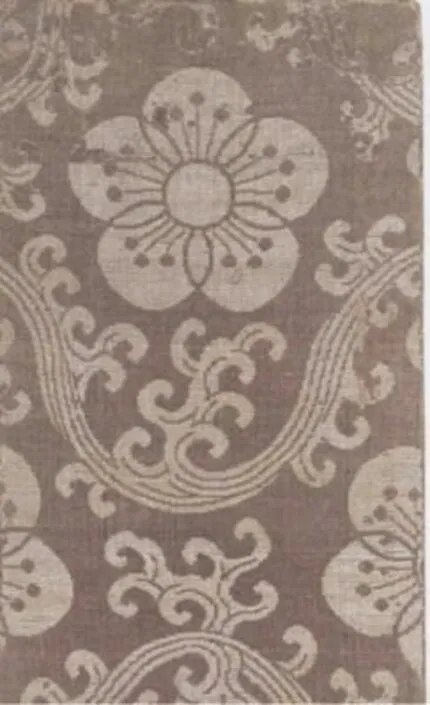

植物染色材质主要有蓝草、红花、茜草、黄檗、苏木等,通过单色染、套染、还原染等方式,再加上不同媒染剂的使用使得植物染色彩呈现出极为丰富的层次。历代文献中涉及到与染红相关的字词就有:朱、赤、绯、縓、纁、缇、綪、绀、红、大红、小红、妃色、莲红、桃红、水红、石榴红、银红、银朱、绛色、绛紫、银红色、绯红、木红、朱红、茜色、茜草染、赫赤、嫣红、殷红、酡红、褪红等 等。[4]这些颜色虽无绝对的色彩标准,但是如此丰富的层次足以说明其宽广的灰色色域。按西方的色彩理论,这些颜色是红色在色相、明度、纯度上进行变化而衍生出来的色彩。这些变化使植物染色彩的张力隐含在灰色内部,从而形成含而不露的“雅”之感。中国传统植物染色彩的“正”体现在古人对微妙细腻色彩的把控方面,染出的色彩要不偏不倚、不骄不躁。图1是明代落花流水纹改机,其色彩简洁明朗,庄重沉静。在古代中国,色彩的使用有着严格限定,被赋予了政 治、宗教、伦理意义。儒家学说将“青、赤、黄、白、黑”五色视为“五正色”, 除此之外的颜色皆为“间色”,“间色”也被认为是“邪色”。人们以衣“正色”为尊贵,以衣“间色”为卑贱。但是随着时代的变迁,“正色”与“间色”的界限越来越模糊,甚至会互相转换。民间色彩与宫廷色彩相互的影响和融合,产生了更加丰富细腻的“灰 色”色彩层次。青袍(深青)在隋、唐、宋、明时曾作为宫廷大礼服服色[5],青与蓝也在民间广为使用,其中最为著名的就是今天依然使用的蓝印花布。图2这款布袋的主要颜色是蓝与白,两种颜色搭配在一起既有灿灿的生命气息,又有洁净清幽的含蓄内敛之质。

图1 落花流水纹改机明 故宫博物院藏

图2 缥葛缬布袋唐 正仓院藏

2.2 中国传统植物染色彩的情感性与文化性

文人士大夫赋予了传统植物染色彩以情感和文化性使之更具内涵。绿色是正色“青”与“黄”的间色,古代“青”与“绿”的界限是模糊的。“天水碧”是南唐宫廷染色色名,据《宋史》记载:“又煜之妻妾尝染碧,经夕未收,会露下,其色愈鲜明,煜爱之。自是宫中竟收露水,染碧以衣之,谓之‘天水碧’。”[6]让李煜喜爱的这种颜色是一种蓝中显绿的灰色,沉静雅正又不乏生机,可见在中国文人雅士心目中带有“灰色”感的色彩才是他们的审美所在。《清波杂志》记载:“宣和间,京师染色,有名‘太师青’者,”太师青与道教相关,气色深沉内敛,具有一种飘然出尘之感,是徽宗年间深受喜爱的一种颜色。陆游在《春日杂赋》中叹道:“鬓毛八九已成霜,此际逢春只自伤。苦雨不容花抵敌,余寒犹赖酒禁当。退红衣焙熏香冷,古锦诗囊觅句忙。堪笑散人闲事业,西窗容易又斜阳。”“退红”即“褪红”,是一种自带“旧”感的红色,与苦雨烘托了诗人郁郁不得报国之志的伤感。灰红色比艳红色更容易引起深沉内省的感伤精神,这也正是雅正色彩的内在力量。《红楼梦》第44回中关于织物颜色的描绘更是浪漫雅致,彰显了作者卓越敏锐的色彩审美:“那个软烟罗只有四样颜色:一样雨过天青,一样 秋香色,一样松绿,还一样是银红第。要是做了帐子,煳了窗屉,远远的看着,就似烟雾一样,所以叫做软烟罗。那银红的又叫‘映霞纱’。”这些色彩淡淡缈缈,引人遐想,是能给人带来温暖的情感性色彩。

丰富的中国传统植物染色彩渲染出一抹“温和雅正”的审美基调,不同时代的审美风尚会有变化,或更鲜明或更内敛,但其基调不变。

3 中国传统植物染“温和雅正”的配色

不仅中国传统植物染单色色彩体现出“温和雅正”的色彩审美倾向,其多色色彩的配置亦呈现出同样的审美情调。

3.1 中国传统多色植物染配色的“温和雅正”

夹缬、蜡缬、灰缬、绞缬、手绘印染是中国传统植物染制作纹样的常用技法,

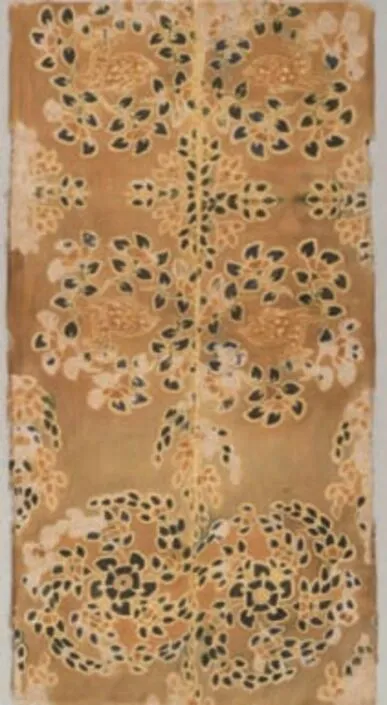

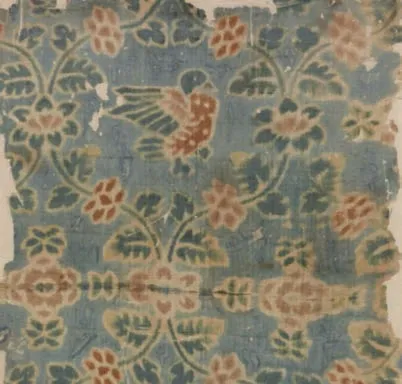

通过这些技法可以实现多种色彩印染的效果。我国新疆阿斯塔纳出土了大量唐代 丝绸织物,这些织物使用了多种技法,色彩搭配庄重典雅。日本正仓院藏有大量 唐代精美印染织物。(图3)是唐代花鸟鹿纹夹缬罗,由黄、黑两色组成,由于夹缬 染的技术特点造成色彩的不均匀现象,这种不均匀恰恰使得色彩的过渡更加自 然,增加了作品的层次感。黑色使用得非常巧妙,大面积的深黄色在黑色点的压 制和点缀下显得更加沉稳又不失姿彩。(图4)为缥地唐草花鸟纹夹缬絁,缥即为淡色,这件作品由青、褐两色染成,纹样生动色彩雅致,别有一番自然野趣。

图3 夹缬花鸟纹几褥唐 正仓院藏

图4 缥地唐草花鸟文夹缬絁唐 正仓院藏

3.2 中国“温和雅正”的服饰配色

不但单件织物色彩搭配雅致和谐,人们还注重整套衣服的色彩搭配,并随四时之景的不同而配置不同的色彩以与自然环境相协调。周昉的《簪花仕女图》中人物虽然着色彩鲜明的红色衣服,但其红色在白、绿色纹饰的消减下显得沉稳通透。人物外罩深褐色透明纱,压制了红色的张力,中间是一层染有深灰色花纹的大面积浅色织物,这样的色彩搭配显得层次丰富,鲜明大气又不失“雅正”的格调。宋代之后文人士大夫的审美观逐渐成为一种新的气象,含蓄雅致又不失气度成为普遍的社会性审美格调。同时受到禅宗的影响,宋代色彩审美转于淡雅素朴。从存世绘画作品中可以看到这种转变。(图5)为南宋刘松年的《宫女图》,人物衣着淡雅,白色为衣物为主要色彩,点缀一点红色和青色。清透中带着女性的柔和与俏皮。(图6)为明代唐寅《红叶题诗仕女图》人物着灰绿色裙,点缀白色小花,肩上搭下的同色系飘带与裙色形成协调,色彩配置彰显了人物内敛诗意的气质。人们还通过巧妙的配色与心境、身份、时节等相联系,更增加了植物染色彩的无限美好。周密在《武林旧事》记述,“元夕节物,妇人……衣多尚白,盖月下所宜也”,穿白色衣服的妇人在游走在月光下是多么浪漫唯美的意境。

图5 刘松年 《宫女图》局部 南宋

图6 唐寅《红叶题诗仕女图》局部 明

4 结论

传统植物染在古代中国人的生活中扮演着极为重要的角色,不但在物质层面满足了人们对“用”的需要,更是人们审美格调的彰显。中国古人用智慧和勤劳成就了“温和雅正”的独特审美观。研究中国传统植物染色彩审美特点可以让我们在一窥前人的基础上明晰传统的根脉,明辨当下纷繁的色彩流行情形,珍视、活化中国传统色,从而激发创新的动能,创造出积极向上的中华民族当代色彩体系。