汪伪政府在南京的米粮统制

2022-06-06彭南生马云飞

彭南生 马云飞

(华中师范大学 中国近代史研究所,湖北 武汉 430079)

抗战时期,南京沦为汪伪政府的首府。在汪伪政府统治下,米价高昂、米粮短缺成为南京的常态。粮食不仅是民生所需,更是军需物资,除了战争背景下日本对华资源掠夺这一根本原因外,时人认为由于南京的米源阻塞不通,继而引发米价高涨,控制交易和限定售价可以平抑价格,因此,米粮统制发挥了积极作用。(1)《粮管委会顾委员长对弹劾案之答辩文》,《京报》(南京)1942年12月6日,第1版。但事实的真相究竟如何呢?学术界已有成果多以华中沦陷区或其他地区为观照点,以所有物资统制为研究对象,对沦陷时期南京的米粮情形及其统制的研究较为薄弱。(2)如刘志英的《汪伪政府粮政述评》(《抗日战争研究》1999年第1期),周德华的《沦陷时期日军对吴江的粮食掠夺》(《抗日战争研究》2002年第3期),张根福的《“米统会”与汪伪粮食统制》(《浙江师范大学学报》2002年第6期),王士花的《华北沦陷区粮食的生产与流通》(《史学月刊》2006年第11期)等。但经盛鸿的《南京沦陷八年史》(社会科学文献出版社2005年版)对南京沦陷时期的粮食危机和米粮统制政策有所阐述,谷德润、张福运的《略论日伪对南京的物资统制》(《中国矿业大学学报(社会科学版)》2005年第2期)对南京地区所有物资的统制进行了研究。同时,对米价资料的整理与研究,多集中在清代,鲜有对汪伪政府统制时期的米价进行整理和研究。本文主要以南京地方报刊文献为主,结合对沦陷时期南京7400多条米价数据的整理,同时参照上海3.5万多条米价数据及其他地区相关资料,力图分析汪伪政府在南京的米粮统制政策的主要内容、效果及失败原因,以就教于学界同仁。

一、管制米粮运输:从严进严出到宽进严出

1940年3月,汪伪政府正式成立前,南京已经陷入米价高昂、米粮短缺的局面。南京当地的次等黄熟米最高价是1938年8月1日的5.59倍(3)《商情》,《南京新报》1938年8月1日,第3版;《商情》,《南京新报》1940年3月7日,第4版。,而南京城内的小米铺也是“十室九空,无货应市”,“升斗细民,无米可籴”。(4)《京民食问题仍严重》,《大楚报》1940年3月5日,第4版。与此同时,南京的人口正处在恢复之中,到1939年底,南京的人口已经达到576347人。(5)Nanking Population Increased To 576347 Last Year,The China Press,1940年1月10日,第2版。汪伪政府成立初期,涌入南京的游民者众,仅成立3个月左右,南京人口就突破了60万。(6)《还都一年来南京市之户口》,《青年之南京》1941年第1—3期,第17页。在这种背景下,一方面,汪伪政府亟须舒缓民食压力,另一方面,也需要通过“首府”的治理展现政府的能力,以赢得日本侵略者的认可和南京市民的认同,树立其统治的正当性,米粮统制成了汪伪政府的不二之法。

米粮统制包括米粮运输管制、交易控制和价格限制,即对米粮的交易源头、交易过程与交易结果加以统制。汪伪政府首先希望从源头上解决南京米粮供给的无序局面,从运输区域的划定和运输资格的设定上严格管制,将苏浙皖三省及京沪二市划分为南京、苏松常等7个运销管理区,又于7区之下划为21分区,南京地区划定为江宁、句容、溧水、高淳、江浦、六合等6县。(7)《“行政院粮食管理委员会”划定食米运销管理区》,《中国经济评论》1940年第2卷第5期,第171页。在所属运销管理区,一般的农民、米商都无法自由运入或运出数量较大的米粮,根据1940年8月1日公布的《苏浙皖食米运销管理暂行条例》(8)汪伪政府统治期间,曾多次发布该条例,每次的名称基本相同(仅于1943年起将此条例名称中的“食米”二字改为“米谷”),但因修改缘故,每次内容都有所差异,因此下文中提到该条例时,简称《条例》,必要时于前冠以发布(修改)日期加以区分,如1943年3月12日《条例》,指的是该日修改并发布的《苏浙皖米谷运销管理暂行条例》。的规定,搬运食米,应经由当地的米业同业公会,代向粮食管理委员会所设的当地主管机关申请颁给食米采办证或食米搬运护照,经审核许可后,才能够经营食米运销业务。(9)⑥《苏浙皖食米运销管理暂行条例》,《“行政院”公报》1940年第16期,第1、1—2页。在指定的食米运销管理区(南京地区则是上述的周边六县)内自由搬运食米,需要采办证;跨区搬运食米,则需要申请食米搬运护照,并按照护照上指定的路线,对规定数量的食米进行搬运。搬运米粮时,需经过沿途军警及行政税卡各机关的查验,粮食管理委员会在必要时可以强制收买米商囤积或搬运中之食米。⑥1941年底,伪南京市府对南京的存粮移动又做了进一步限制,其公布的《南京特别市粮食管理局米粮存储登记及移动暂行办法》,要求米商移动米粮时必须先申请,特别是进出城关都需持有粮管局发放的移动许可证。(10)《南京特别市粮食管理局米粮存储登记及移动暂行办法》,《市政公报》1941年第84—85期,第17—18页。

然而,严格的运输管制造成了南京粮食来源面窄量小,米价高昂。为疏导米源,汪伪政府放宽了食米的入城限制,提高了出城条件。1942年6月,修正后的《苏浙皖食米运销管理暂行条例》第六条规定:“凡农民在同一县市境内由乡搬运自己收获之米谷入城者,无论数量多寡,均准其自由搬运,其由城市搬入乡区或由乡区搬出境外数量在一石以上者,应分别请领采办证或搬运护照。”(11)《修正苏浙皖食米运销管理暂行条例》,《“司法院”公报》1942年第53期,第7页。此番修改,对于食米从外运输至南京城内,完全放开了限制,但对食米运出城外的限制却更严格,一石以上即需要申请采办证。规定得到了南京地区的响应,伪首都警察总监署也表示,“由城外运米入城者,则无论多寡,均应尽量放入,毋得留难”。(12)《防止走私维护民生,禁止食米搬运出城》,《京报》(南京)1942年8月6日,第4版。

不过,这一调整收效甚微。汪伪政府中央当局与南京市府当局关于米粮运输的规定存在相互抵触之处,一方面,因食米自由入城影响了公粜售米处采购公粜米,1942年9月,南京市政当局及粮委会宁属区办事处等会商决定,取缔城外米粮商,规定未领搬移证者严禁运入城内(13)《未领证私米严禁入城》,《京报》(南京)1942年9月19日,第4版。,因此,尽管《条例》规定由城外运米入城不受限制,但南京实际情况则与之相反。另一方面,除米粮外,粉麸的运输也受到限制,1943年10月,相关规定要求粉麸出入南京城门,必须持有全国商业统制总会粉麦专业委员会南京办事处颁发的移动许可证明,且须在指定之日期及路线搬运,否则不准通行。(14)《粉麸移动须有许可证》,《京报》(南京)1943年10月26日,第4版。

到1943年11月,《条例》再次放松了米谷运输限制,“凡农民将自己所收获之米谷在同一乡村内,或从乡村运至所属县城内,并在同一管理区内搬运自己所消费(八公斤以内)之米谷,除另有规定者外均得自由。”(15)《苏浙皖米谷运销管理暂行条例》,《“中央”经济月刊》1943年第3卷第12期,第59—60页。但这一规定并不适用于米粮进入南京城,直到1944年2月,南京相关机构才规定准许人民自由携带一斗(16)汪伪政府规定一市石为80公斤,一斗即为8公斤。食米进城,但一斗以上,仍不得自由携带。(17)《携斗米者可以自由进城,家藏量不得超过一年》,《中报》1944年2月19日,第3版。1944年5月,计户授粮几乎完全断绝,此前过于严苛的运输管制措施收效也不好,民食维艰的压力之下,几年来闭塞的运输通道首次打开了较大的缺口。5月25日,伪行政院公布了《京沪两市民食米临时措置纲要》,其中规定只要是米粮统制委员会(下文皆简称为“米统会”)核准的采办商、京沪两市已登记的米商以及附近的农民,申请搬运米谷护照后都可以将米谷运至市区销售。(18)《京沪两市民食米临时措置纲要》,《商业统制会刊》1944年第5期,第91—92页。该项规定的特别之处在于,米粮运输没有限于规定的运销管理区,因此其他地区的米粮也得以运至京沪两市,例如在未准自由买卖以前,皖米不得自由运输出境,在该项措置实施后,就有部分皖省的米粮得以运至南京。(19)《首批采购食米运京,中华门外米市复活》,《中报》1944年6月30日,第3版。

此后,随着“二战”局势变化,米粮运输统制开始松动。1945年2月公布的《食米临时措置办法》规定,凡南京市附近农民及零星商贩,以车驮肩挑由外县搬运米谷来京,其路程可以半日到达南京的(即当日可以往返原处者),不论数量多寡,一律准许自由搬运来京,若以舟船装运者,则仍照以前办法加以限制。市民在城外购买食米其数量在一石以下者,一律准许自由搬运入城,但在一石以上的还是需要申请搬运证,凭证搬运入城(20)《米统会京区办事处拟定食米临时措置办法》,《中报》1945年2月8日,第1版。,该办法未能实现此前允诺的完全开放,但对运输限制已有所放宽。随着日本战局愈加不利,运输管制更是一步步放松,3月7日,伪南京市府与警监署表示,对于食米搬运入城,给予极大之便利;(21)《今后食米搬运入城,决予极大便利》,《中报》1945年3月8日,第2版。5月下旬,准许皖地一部分产区食米自由运至南京(22)《当局准许自即日起,皖区产米自由运京》,《中报》1945年5月23日,第2版。,并且开放米统会南京地区所辖江宁、句容、溧水、高淳、江浦、六合各县,米商可以赴各县自由采购运到南京售买;(23)《京区各县米粮开放,米商可自由往购》,《中报》1945年5月24日,第2版。6月初,京芜铁道也不再限制小贩由芜来京携带食米;(24)《米荒之风渐好转》,《中报》1945年6月3日,第2版。直至6月15日,汪伪政府停止了米统会及其他一切团体的采办工作,撤销了米粮移动限制(25)《汪伪行政院关于米价变动异常特施行紧急措置的文书》,中国第二历史档案馆藏,全宗号:2010,案卷号:3036,第5—6页。,米粮运输管制才结束。

总体上看,汪伪政府成立后至1945年间,除出现短暂的松动外,米粮的运输管制一直在不断收紧。这还可以从申领采办证、运输护照条件的不断提高上得到反映。如1940年10月公布的《粮食管理委员会米商请领采办证及搬运护照申请办法》,规定申请采办证和搬运护照的首要条件是加入各地的米业同业公会,米商仅需缴纳一定的手续费(当时为采办证每张10元(26)1942年3月31日前,法币与中储券是等价流通的,此后被废止。由于该日以前两种货币是等价流通的,因此本文中的“元”在1942年3月31日以前,作为两种货币的单位共同使用,在该日以后,仅用作中储券的单位使用。两者脱离等价后且同时出现的阶段,本文会使用“法币元”和“中储券元”进行区分。,搬运护照每百石5元)就可以通过当地米业同业公会进行申请,但食米采办证和搬运护照以使用一次为限。(27)《“粮食管理委员会”米商请领采办证及搬运护照申请办法》,《“行政院”公报》1940年第31期,第7—8页。同时,米商申请搬运护照,还需要上缴其运输米粮的二分之一,价格按收购价计算。(28)《“行政院粮食管理委员会”征集公米实施办法》,《“行政院”公报》1940年第29期,第1页。1942年9月初,伪粮食管理委员会宁属区办事处开始办理南京市粮行的注册,要求注册的粮行必须资本雄厚、信用素著,且经过审查合格后,才可申请采办证(29)《宁属区今起办理粮行注册》,《京报》(南京)1942年9月6日,第4版。,在此规定之下,绝大多数资力薄弱者无力申领采办证。根据1944年1月《米粮采办同业公会筹备委员会设立要纲》的规定,只有被米统会指定为筹备委员,且是“原有米业公会会员”、具备“相当的采办米粮经验”与“资产信用”、“对米粮有采办能力”以外,还需要向米统会缴纳保证金10万元(30)《米粮采办同业公会筹备委员会设立要纲》,《米粮统制会刊》1943年创刊号,第21页。,对米商的资本有了明确的要求,大多数米商是没有资格申领采办证的。由于政策措施不断收紧,且变动频繁,政策间的统筹与协调不够,特别是随着日本在“二战”中的节节败退,汪伪政府的米粮运输管制彻底失败了。

二、控制米粮交易:从统一购销到取缔私米买卖

作为傀儡的汪伪政府,一方面必须满足日军的军粮供应,另一方面汪伪政府军警,以及不时之需进行的平粜或赈济都对米粮有相当的需求。由于米粮的自由交易影响了汪伪政府的粮食收储,因此,在运输管制外,南京的米粮自由交易也受到严格控制。

汪伪政府控制交易的手法有三:一是大量收购米粮,二是计户授粮,三是取缔私米买卖。1941年起,汪伪政府组建了南京区米业联合办事处,负责收买南京分区所属各市县的产米,再分配给南京市及各县米商进行出售。(31)《南京区米业联合办事处组织章程》,《青年之南京》1941年第1—3期,第119页。1941年4月,《南京区米业联合办事处收集米谷暂行办法》规定了任何商人及机关都不得向内地自由收买米谷,同时要求各处运至南京市区出粜的米谷,必须由联合办事处直接收买(32)《南京区米业联合办事处收集米谷暂行办法》,《青年之南京》1941年第1—3期,第123—124页。,因此即使将米运至南京城外,也无法自由买卖。1942年9月,汪伪政府颁布了南京地区的收买及配给暂行办法,规定南京市每日来米应该由各个代办粮行收买,不允许私相授受。(33)《京市食粮收买配给,当局订定暂行办法》,《中报》1942年9月4日,第3版。1944年1月,规定拥有采办、搬运米谷资格的商人,其收买的米粮也需要按照规定全数售与米统会。(34)《米粮采办同业公会筹备委员会设立要纲》,《米粮统制会刊》1943年创刊号,第23页。6月的《南京特别市市民食米临时措置实施办法》规定,南京市附近农民将自己收获之米谷运至南京市销售,应在城外交米统会米粮同业公会联合办事处收买(35)《食米临时措置实施办法》,《中报》1944年6月7日,第3版。,这种交易统制方式基本上持续到1945年。

计户授粮是官方统配、统售的交易统制行为。1942年5月,汪伪政府在南京进行大规模公粜,继而展开计户授粮,非官方米粮交易行为受到相当的限制。到8月,伪粮管会又对南京地区的米商进行整顿,资力薄弱、信用不佳的米商不准开业。计户授粮以后,汪伪政府基本上统制了南京的米粮交易行为,仅伪当局指定的公粜售米处可以出售统一配发的公粜米,商米交易的生存空间已经很小。为更好地实施计户授粮,其他零星的米粮交易行为也逐渐被取缔,伪南京市米粮收购处调查了城外粮行的存米,将其全数收购(36)《当局调查粮行存米,扫数收购供给公粜》,《京报》(南京)1942年10月16日,第4版。,对南京市内的私售食米及私设米摊也进行了处理,用官价对其进行收买(37)《市内摊贩私米决由官方收买》,《京报》(南京)1943年1月2日,第4版。,在计户授粮初期,南京地区的私米买卖基本绝迹。

计户授粮能否持续,取决于公粜米的来源能否得到保障。汪伪政府公粜米的实质是统购统销,购销价格均低于周边粮米价格,如南京1944年1月20日配售的公粜米最高仅879.5元(38)《公粜米明起发售》,《京报》(南京)1944年1月19日,第4版。,但1月4日,镇江陈货上籼米就达到了每石1250至1300元(39)《镇江米价趋昂》,《中国商报》1944年1月6日,第1版。,米粮更多地流向了南京周边市场。同年5月,南京收购公粜米的定价为每石850元,芜湖地区米价却超过了每石1600元。(40)《芜湖米粮市价统计图》,《米粮统制会刊》1944年第3期,第72页。因此,公粜米的来源得不到保障,计户授粮就难以持续,大约半年不到,便出现拖延、积欠现象。先是降低标准,表现为配给范围和配给量的缩水,配给量在1942年7月中旬原定是“每大口每日限购米八合,小口减半”;(41)《京实行计户授粮》,《京报》(南京)1942年7月14日,第4版。到8月初正式实施时,该数值下降了25%,改为每日每一大口得购米六合,小口三合,其配给范围仅仅限于南京城市五区,外围的燕子矶区、孝陵卫区、安德门区和上新河区都被排除在外(42)《京市实施计口授粮》,《中国经济评论》1942年第6卷第1期,第104页。,到11月,大小口的配给量又分别减为四合和二合。(43)《公粜米调整配给,各售米处今日起一律实行》,《中报》1942年11月1日,第3版。继之以掺杂其它粮食的方式加以应对,自1943年5月下旬起,这种情况就很频繁,如表1所示,6月中下旬批次配售一部分面粉;7月下旬和8月下旬批次无米可售,全部配售面粉。后来,杂粮供应也不足,逐渐发展成拖延配售,从起初拖延十天到拖延月余,如7月上旬批次的公粜米到7月24日才发售,9月下旬批次到10月30日才配售,11月下旬的批次拖延约两个月,至次年1月20日才配发。实际发售的情况同此前规定的按旬配发愈行愈远,实际配售日期远远跟不上其对应的配售批次,积欠下来应配售的公粜米越来越多,汪伪政府则直接跳过这些批次。例如,1944年2月,米统会宣布,从1943年12月上旬至1944年1月下旬的6个批次未配售的公粜米“已逾时效,不再配给”;(44)《过去两月公粜米不再配给,本月上旬米今发售》,《中报》1944年2月13日,第3版。1944年更为严重,3月中旬至7月下旬,有14旬未配售,至9月下旬,南京地区这种公粜粮按旬配给的形式基本结束。

表1 南京部分计户授粮情况(45)篇幅所限,仅记录1943年5月下旬以后未能按时配发的批次,此前1942年11月至1943年5月按时配发的批次以及所有批次公粜米的价格从略。

无奈之下,南京市民只有求诸私米,因此米摊虽经取缔,但仍有不少摊贩以巧妙方法暗中买卖,并且非熟识者不易购得,南京城内内桥一带,也有米摊恢复买卖(46)《京民食前途无虞》,《中报》1944年5月25日,第3版。,而伪当局因无米可售,对这些交易听之任之,米粮的交易统制也就难以实施了。

三、限制米粮价格:从评价、限价到从旁管制

价格限制是对米粮交易结果的统制,也是汪伪政府试图平抑米价的主要手段。如前所述,汪伪政府虽施行了米粮运输管制、交易控制,但终究无法完全杜绝南京市面上的米粮交易,为了维护南京米粮市场的稳定,汪伪政府实施了价格限制。

汪伪政府早期的价格限制多是短期的、零星的,一般是针对粮价突然上涨的临时措置。如1940年,汪伪政府曾多次声明,对于“不遵守评定价格出售,阳奉阴违”(47)《京市当局严禁奸商抬高米价》,《京报》(南京)1940年8月28日,第4版。者,“任意抬价出售”(48)《米价涨风仍炽,显系奸商操纵》,《京报》(南京)1940年10月9日,第4版。者,要“严惩不贷”。又如1941年2月,为平抑1940年12月以来的米价大幅上涨,南京的米粮公会将米分为特、甲、乙、丙、丁五等,分别限价81元、79元、77元、75元、73.5元。(49)《奸商藐视当局法令,私将公米超价出售》,《京报》(南京)1941年2月16日,第4版。早期的限价时效性短、效果差,根据汪伪政府的统计,到1941年2月止,籼米和糙米价格是1940年3月汪伪政府成立时的2.55倍和2.72倍(50)《一年来南京市食粮价格逐月平均比较表》,《青年之南京》1941年第1—3期,第126页。,而据报纸公布的米粮价格行情,南京这段时期的米价约为1940年3月的3.14倍。(51)根据《南京新报》所载价格进行计算。

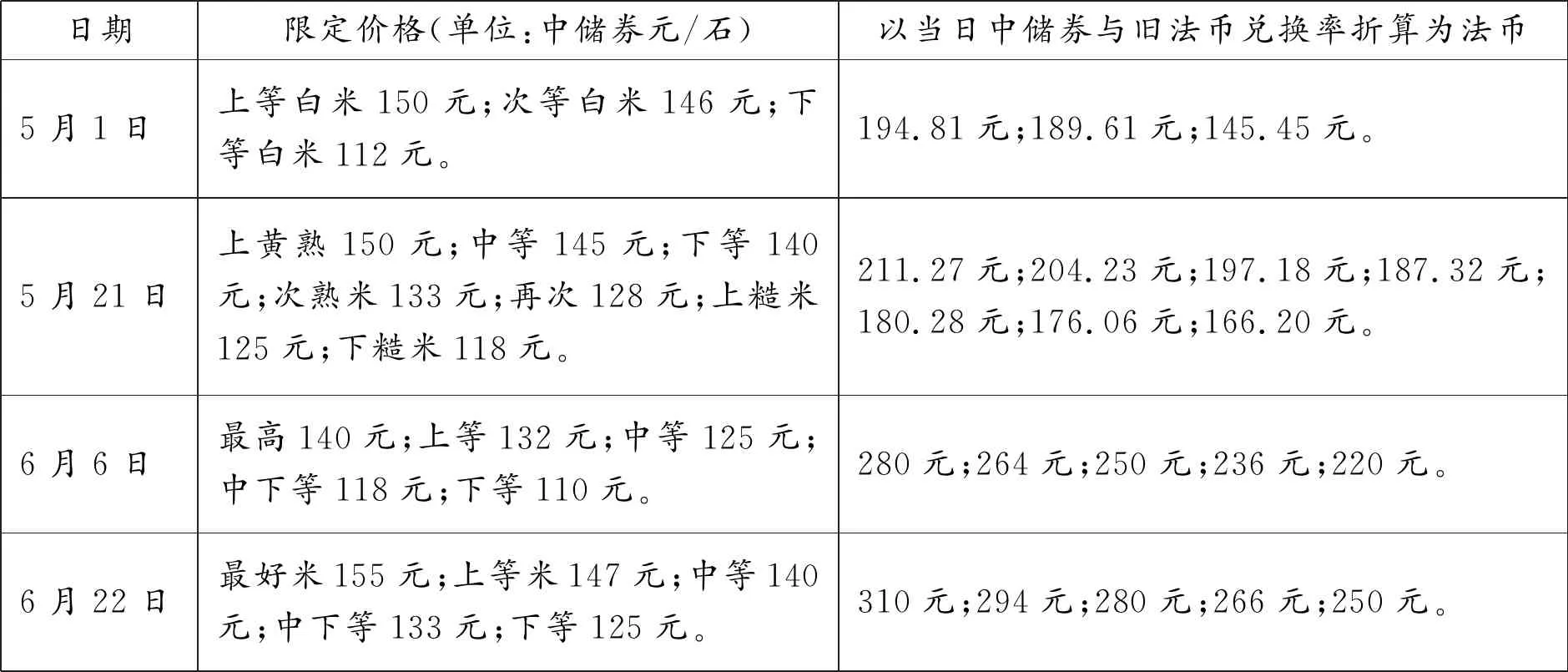

有鉴于此,汪伪政府对价格统制方式进行了改进,开展定期评价、实时调整。1942年3月7日,为控制米价上涨,汪伪政府正式将南京的米价纳入了每月评定一次的范围(52)自1941年9月起,汪伪政府便对南京地区的食品实行了限价并每月对价格进行重新评定,到1942年3月6日,已经进行了7次评定,却都没有将米列入限价范围。1942年3月7日,正式将米纳入上述限价范围(不过此后米粮限价的调整过于频繁,其频率已超过一个月评定一次)。:“次米每石限价136元,较高者每石150元,上好每石160元,上熟每石170元。”(53)《抑平米价涨风,市当局评定限价》,《京报》(南京)1942年3月7日,第4版。同时,允许米商在限价的基础上加收规定数量的手续费5元,以促其配合限价。(54)《根绝米商操纵,严厉执行罚则》,《京报》(南京)1942年3月26日,第4版。尽管如此,限价效果仍不明显,据报道,自限价之日起至4月初,“最高米价已打破二百元关”(55)《附近各县产米区域,过剩米粮陆续运京》,《中报》1942年4月3日,第3版。,大幅超过限定的170元。因此,汪伪政府进一步加快限价频率,几乎半月左右就要调整一次。详情如表2所示。

表2 1942年5月以后汪伪政府对南京地区的米粮限价情况

由表2所知,尽管从汪伪政府的限价数值(以中储券元为单位)上看,米价的限定值没有大幅增长,但当时正值旧法币与中储券脱离等价流通,并以规定兑换率进行兑换,因此将限价额折算为旧法币的价格后,可以看出自5月1日至6月下旬,限价水平经多番调整,上涨幅度较大,最次米的限价上涨了71.88%,最好米的限价上涨了59.13%。为配合限价,汪伪政府还多措并举,首先是要求米商插立标签,明码标价(56)《当局勒令米商插签标价出售》,《京报》(南京)1942年6月13日,第4版。,如果不按照规定标价,则予以重罚;其次,多次对各种货物成本进行调查,检查各店的进货出纳账册(57)《市府彻底抑平物价,抽查各店进货账本》,《京报》(南京)1942年7月3日,第4版。,防止商家以成本提升为由进行抬价。计户授粮以后,因商米交易绝迹,公粜米由官方定价,因此价格限制暂时告一段落。

随着公粜米难以为继,计户授粮政策破产,汪伪政权又被迫放开南京米粮贸易,回到从旁管制的状态。所谓从旁管制,实乃虚有其表,虚应故事,毫无效用。此次限价始于1944年11月14日,继而每半月对限价数值进行一次评定,但也只是流于形式,11月中旬起,受通货膨胀的影响,米价被限定为每石不超过6000元,但早在11月7日左右,上熟米就已超过了8000元(58)《上熟米售达八千元》,《中报》1944年11月8日,第3版。,11月中旬以前就达到了万元。(59)《奸商狂抬米价,当局妥谋办法》,《中报》1944年11月15日,第3版。1944年11月至1945年1月,米价一直远超规定限价,到1月甚至已达到2万元,是限价的3倍以上,其间进行了五次价格评定,但却未对限价进行调整,价格依然定格在每石6000元。汪伪政府索性放弃了这种形式上的限价,3月17日规定米粮售价依市价而定。(60)《当局规定购米新办法》,《中报》1945年3月17日,第2版。5月11日虽对米价进行了一次限定,但也只是表面文章,不到一个月,实际米价就涨到了限价额的6.46倍。(61)以6月10日次米价格所进行的计算。自此,汪伪政府对南京米价的统制宣告结束。

四、统制何以失效:民族利益与市场机制的双重背离

如前所述,汪伪政府对米粮运输的管制、米粮交易的控制和对交易价格的限制,都未能达到目的。原因是多方面的,从根本上讲,汪伪政府只是日本扶植起来的侵略中国的工具,其政策的出发点是为日本军国主义的侵华战争服务。在战争背景下,粮食既是战略物资,又为民食日常所需,稳定了粮食供应,既满足了日本对华战争的需要,又维护了汪伪政府的统治秩序,一定程度上还掩饰了其傀儡政权性质,达到日本帝国主义“以华治华”的目的,因此,米粮统制违背了国家和民族的根本利益。从经济上看,米粮统制具有整体性与系统性,也是汪伪政府施政的重中之重,但是,对这样一个全局性政策,汪伪政府却无力在全局层面上推行,因此,在实施过程中,常常由于顾此失彼、左右两难而中途夭折,或草草收尾。

南京位于长江下游,龙蟠虎踞,不仅战略地位重要,也是富庶的大江南的中心城市,在江南经济系统中处于重要节点位置。因此,在经济活动中,南京不仅与周边城市如扬州、镇江、常州、无锡、芜湖等联成一气,而且与上海也相互影响。虽然受到战争的冲击,但江南地区的经济联系并未因此而割裂,米粮市场也不例外,以上海、南京为例,两市位于京沪线两端,但市场行情却高度相关。笔者依据《南京新报》登载的南京每日米价,和《申报》《中国商报》发布的上海每日米价,考察两地在1938年10月至1941年10月共1094天米粮价格的相关性。需要说明的是,沦陷时期,上海地区每日粮米种类庞杂,按其产地分类,国内有来自苏州、太仓、昆山、同里、金坛、溧阳、无锡、宜兴等地,国外有来自暹罗、西贡等地;按品种分,有各类粳米(特粳、市粳、白粳等),籼米(杜籼、羊籼、埠籼等),薄稻等,因而上海每日米价数据较多。《申报》中,每天不同种类的上海米价数据,最少有11条(当天未有米价数据的不计算在内),最多有148条(其中,1938年10月12日—1939年10月31日共19479条);《中国商报》中的上海米价,每天在7条至48条之间(其中,1939年11月1日—1941年10月9日共15618条)。与上海相比,同时期南京地区粮米种类较少,大致有黄熟米、洋熟米、机米、糙米、西贡米、元熟米和黑熟米等几种,《南京新报》中的南京每日米价数据,每天有3到10条(其中,1938年10月12日—1941年10月9日共7400条)。由于粮米种类较多,本文将当天所有种类米价的算数平均值记为该日米价。除去节日(如元旦和中国农历新年)停市无米价数据外,该时期两地米荒导致米市停顿的情况也很多。最终,在前述1094天的时间段内,得到了上海地区916天的米价数据,南京地区1063天的米价数据。依据上述数据,笔者绘制出1938年10月至1941年10月间上海和南京米价走势图(参见下页图1)。(62)影响数据分析结果的因素主要有:1.米价的长期趋势。支撑走势图的数据虽较多,但时间段并不长(共1094天,接近3年),笔者将汪伪政府成立前后的米价分别做分析(时间段分别为536天和558天),以期缩小米价长期趋势对相关性的影响。2.通货膨胀造成数值上涨会使得相关系数变大。在前述时间段中,两地的米价数值都出现了大幅增长,这其中不乏通货膨胀的影响,即使分为两个时间段,米价数值的上涨仍很明显。但观察此图,可以看出两地米价的相关性绝不仅仅来自米价的上涨,其增减也都表现出了相当的联动性。3.数据的缺失。除元旦、春节米市停顿无数据外,两地都曾出现米荒情况致使当地米市停顿,这会导致相关性数值变小。特别是上海,1939年7月23日至8月23日间有29天米市停顿,这是1938年10月11日至1940年3月29日间两地米价相关性相对较低的原因之一。4.因采用的是每日米价数据,而影响每日米价的因素过多,交通、天气、商人居奇、产地产量以及其它较小的因素都会使米价数据产生较大波动,从而影响相关性数值。5.季节性的影响。粮食受季节影响的程度较大,青黄不接之际,米价会上涨,新米上市时,米价又会有所降低,但因为存在官方干预,季节性的影响可能不如想象的那么大。6.官方的干预。官方采取的平抑米价、出粜官米等措施,都会使得米价呈现非自然变动。仅以南京地区为例,自1941年2月起,南京地区的米价呈现出的是非自然的阶梯式增长,原因即为上文所述的限价措施,汪伪政府的限价数值每提升一次,米价就在该数值持平一段时间。因此官方干预下的米价,并不能完全地反映市场,这会使得相关性数值有所降低。总之,对相关系数影响的因素较多,正、负影响都存在,但不影响南京、上海两地间的米价相关性。

图1 1938年10月—1941年10月间上海和南京米价走势图

从1938年10月11日至1941年10月8日时间段上看,两地米价的相关性为0.9660,属于“强相关”;(63)陈春声在进行米价相关性研究时,将0.900以上的相关关系称为“强相关”,0.800—0.899的为“较强相关”,0.799以下的为“较弱相关”。引自陈春声:《清代中叶岭南区域市场的整合——米价动态的数理分析》,《中国经济史研究》1993年第2期,第100页。侯杨方在进行米价相关性研究时,引用了《历史学家与数学》([苏]Б.H.米罗诺夫、З.В.斯捷潘诺夫著,华夏出版社1990年版,第82页)中的观点,将相关系数绝对值在0.7—1.0之间的,称为高度相关。两者的观点都不影响本文结论,笔者采用成文较早的陈春声的观点进行分析。从汪伪政府正式成立以后的1940年3月30日至1941年10月8日时间段来看,两地米价的相关性为0.9077,虽略有下降,但仍属于“强相关”。

虽然前有日本的米粮统制,后有汪伪政府的运输统制,南京、上海两地间的粮食运输应当存在相当的壁垒,但两地间米价系数的“强相关”,说明了统制效果不明显,两地米粮仍有相当的流通性,一旦两地米价差距过大,就会导致米粮流向上海(或其他高价地区)而非南京,继而南京地区米粮短缺又会引起米价上涨,两地米价因而处于一个互相影响、动态调整的状态。同时,政策执行不到位对两地米价的高度相关起了推波助澜的作用。如前所述,1940年3月至1941年10月间,申请采办证及搬运护照的条件相对宽松,米粮采办运输的权力也尚未集中到少数米商手中,米粮仍具有一定流动性。其次,众多的小额米粮运输突破了运输管制的壁垒,保持了米粮的流动。虽然汪伪政府规定,搬运食米需申请采办证或搬运护照,但这是针对较大数量的米粮搬运,如果食米的数量不超过十石,那么在各自的运销管理区内是可以自由搬运且不需要申请采办证的。(64)《苏浙皖食米运销管理暂行条例》,《“行政院”公报》1940年第16期,第1—2页。不同运销管理区之间的米粮偷运也很普遍,如皖南区当涂的米就常被偷运出境至南京区的高淳。(65)《粮管委会顾委员长对弹劾案之答辩文》,《京报》(南京)1942年12月6日,第1版。小宗米粮的流动也不仅仅限于南京、上海及京沪沿线,南京和安徽之间的流动也很频繁,南京米荒之时,许多民众纷纷到芜湖、当涂等产区去购米,京芜线上每天火车到站,总有背负米袋的旅客,百十成群地鱼贯而行,其中有为自家吃食的,也有为博取蝇头微利的,芜湖米价也因南京米价高涨而被买涨起来。(66)《南京之米荒成严重问题》,《青岛新民报》1941年3月5日,第6版。因此,米粮的流动、米价的关联,并不独出现于南京与上海。

不仅运输管制难以达到目的,而且汪伪政府对南京米粮的价格限制也因为上海、南京两地市场的高关联度而成效不彰。价格限制之下,南京成为米价低谷区,由于南京米价与产地米价价差小,米商运米至南京会导致利润受限甚至入不敷出,米粮来源因而被阻断。以1941年2月限价为例,是时南京发售的公粜米定价为每石78元(67)《调剂京市民食,当局出售公米》,《南京新报》1941年2月2日,第3版。,限价则依品质依次为73.5元、75元、77元、79元、81元。(68)《奸商藐视当局法令,私将公米超价出售》,《京报》(南京)1941年2月16日,第4版。南京上游的芜湖既是主要产米区,也是重要米市,历来是南京米粮的重要来源,其时上机米74元、次等72元(69)《芜湖商情简报》,《中国商报》1941年2月28日,第7版。,以机米的品质(70)从南京市面上来看,机米不能算品质较好的米,以《南京新报》的每日价格为标准,机米还要略次于黄熟米,上等机米价格和中等黄熟米基本持平,次等机米价格则低于次等黄熟米;以《京报》(南京)的每日价格为标准,则机米价格同黄熟米相比还要更低一些。而论,其价格基本与南京持平,如要从芜湖将米粮运至南京,除要付出运输费用,还要应付关卡盘剥、官员勒索,如按南京限价出售,基本无利可言,因此,芜湖的米粮很难流向南京。类似情况也出现在当涂,2月底,上等糙米达85元(71)《当涂米源不畅》,《南京新报》1941年3月1日,第2张第1版。,高于南京限价。南京下游的无锡也是重要产米地,3月下旬,价格最高的杜籼、机白米90元,最差的糙粳也在70至80元之间(72)《无锡商情简报》,《中国商报》1941年3月23日,第7版。,米价整体水平已高于南京,自然也不会运米至南京。南京周边的产米区,如句容,在4月中旬米价更是达到12元一斗(73)直汉:《为贫胞请命》,《句容苏报》1941年4月20日,第4版。,高于南京调整后的最高限价每石99元(74)《“行政院粮管委会”重订官米发售价格》,《京报》(南京)1941年4月17日,第4版。,米商不会亏本将米运至南京出售,1941年3月底,扬州米市价格达到88元(75)《扬州》,《中国商报》1941年3月30日,第7版。,在同时期南京限价之上;1942年3月下旬,南京最高品质的米限价170元,同年4月初,镇江食米的评议价格最高达到175元。(76)《镇县救济贫民,开始发售洋米》,《江苏日报》1942年4月2日,第1张第3版。从市场机制上看,周边的米粮很难进入南京,因此,南京米粮缺货严重,据《中国商报》记载,1941年3月南京米粮市场上,缺货品种达6种(77)《南京上月日用品市价》,《中国商报》1941年4月12日,第7版。,主要米粮产地,如当涂、芜湖、溧水、郎溪等处,来源均为零。(78)《各帮来源均等于零,米源待浚孔急》,《南京新报》1941年3月3日,第4版。

与此同时,南京贩往外地的私运米粮行为十分活跃。许多跑单帮者,都将米掮往上海及京沪沿线牟利,这类事例不胜枚举。如1944年,因上海地区私米价格日昂,南京米粮私运出境之风大炽,城关车站各埠,满目皆是私贩(79)《米统会京采办公会主任谈,采购米谷苦难情形》,《中报》1944年2月19日,第3版。,同年7月29—30日,查获带米单帮客就有70余起。(80)《私运食米至沪者,七十余起被查获》,《中报》1944年7月30日,第3版。他们化整为零、多人小额贩运,受到查缉之时,则借用《条例》所载准许自由携带米谷8公斤为辞;查缉严重时,为避汪伪政府耳目,许多人改在较为偏僻的龙潭上车运沪(81)《四乡米粮来源几绝,昨到货仅有数石》,《中报》1944年5月23日,第3版。,如遇途中堵截,则奔走于荒僻之境,这样的情形可以说是防不胜防。又如,南京周边的镇江,米价高出南京过多,南京区(82)指的是前文所述汪伪政府划分的7个运销管理区中的南京区。句容县境的产米就很容易向镇江方面流出。(83)《食米来源日趋踊跃,奸商做祟刺激价涨》,《中报》1944年9月17日,第3版。尽管汪伪政府费了九牛二虎之力加以管控,但铤而走险者依然屡见不鲜。

总之,在价格统制之下,南京的米粮留不住,外地的米粮进不来,汪伪政府在南京的米粮统制或虎头蛇尾,或半途而废,难以为继。

五、始乱终弃:米粮统制的历史结局

日本军国主义为了达到“以华制华”“以战养战”的目的,扶植汪精卫建立了所谓国民政府,还都南京。从它成立的那一天起,汪伪政权不仅缺乏合法性,天生还具有傀儡性,它既要向日本侵华者表耿耿衷心,又要展现其治理能力。战争背景下,米粮既是军需战备物资,又为民众日常生活所需,南京作为“首府”,日寇军米供给的保障和米粮供给秩序的维护是汪伪政府表达其衷心和展现其能力的重要体现,因此,米粮统制既是施政的急中之急,更是重中之重。米粮的运输管制、交易控制和价格限制,构成一个完整的米粮统制体系,三者相因相成,一损俱损,正如当时《中报》一名记者所质疑的,“当局一方面迟迟配给户口米,而一方面又严禁携一斗以上之米入城,此种办法对于贵会(笔者注:指米统会)收买工作或有裨益,但却造成了南京市内供不应求,米价狂涨。”(84)《新配米三五日内可发出》,《中报》1944年10月17日,第1版。

米粮的运输管制,旨在保障从生产地到销售地的流通,确定粮食由谁运、运多少,并确保按一定比例提取军需食米;交易控制通过严控乃至于取缔私米交易,以落实公粜米、计户授粮等措施,实现由政府完全掌控南京的米粮买卖;价格限制通过评定米粮等级和价格,限定最高售价,以达到平抑物价的目的。但是,米粮统制具有联动效应,运输管制过严,必定造成米粮来源减少,来源减少带来米价过高,市面恐慌,于是,当局开始限价,完全背离市场的米价,又形成新的来源阻滞,甚至本地粮食流向价格高地,使得公粜、计户授粮等控制交易的手段难以为继,就这样,汪伪政府在南京的米粮统制陷入了这种恶性循环之中。

单从战时经济运行角度看,战争背景下的米粮统制有一定的合理性。江南虽是中国农业富庶地区,但战争——时人称之为“兵灾”,对农业生产的影响很大,粮食减产在所难免,物资匮乏下采取控制性购销,也是一种无奈之举。问题在于,明清以来,江南地区就已基本形成一个完整的市场体系,南京与上海、杭州、苏州、无锡、扬州、镇江、芜湖等长江下游城市形成高度关联的市场群。民国以来,随着交通事业的发展,市场群内城市间的联系更加密切,因此,如果缺乏政策联动,或因政府执行力不逮而难以形成政策联动,那么,必然形成市场凹地,从而造成粮食从市场凹地向市场高地流动,这是不以人的意志为转移的。汪伪政府未必不清楚这一点,但一边要赢得日本侵略者的肯定,一边又要获得南京市民的承认,米粮统制遂成不二之法。

事实上,汪伪政府哪有自主权力可言,各项政策均以日本军民所需为先,更不敢违背其“主子”的意志。时任汪伪中央政府委员会委员、陆军部部长的叶蓬曾对此有过一段隐晦的表述,“对米一项,只能作缓和的,逐次的解决,不能躁进,在与有关方面,未十分联络妥当以前,得慢动手,且慢动手,以免发生不应该发生的误会”(85)《米的苦衷》,《中报》1945年2月14日,第2版。,其实,就是看侵略者的眼色行事。汪伪政府的米粮统制,须以不妨碍日本军米的收集为前提,运输管制禁止了大宗米粮运输,旨在完全掌控米粮,并通过采办证或搬运证的发放,按一定比例上缴军需粮食;价格限制,主要目的是为了能够以低价收买米粮以完成日本交予的任务;取缔私米交易,由当局统一收买,美其名曰是为了统一配发南京市内,其实是为了让农民和米商自动将米送上门,其中大部分充作军米。因此,汪伪政府在南京的米粮统制,违背了国家和民族的根本利益,从经济上看,也背离了市场规律,最终的失败结局是注定的。米粮统制的始乱终弃,这是汪伪政府傀儡者的宿命,也是历史的必然。