皖中地区乡村住宅在地性设计研究

——以桐城大关镇为例

2022-06-06吴运法王东喆陈萨如拉徐雪芳

吴运法,王东喆,陈萨如拉※,徐雪芳

(1.安徽建筑大学 建筑与城规划学院,安徽 合肥 230601;2.中国-葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室,安徽 合肥 230601)

在地性是建筑固有属性之一,是相对于全球化趋同的背景下[1],建筑物因所在地的自然环境、人文历史、地域建筑特征等因素形成的附着于土地的特定属性[2]。“在地性”作为“地域主义”含义的扩展,其定义不仅指物质与环境之间的关系,更包含了“建筑”作为动词的行为及其行为主体的“人”[3]。在地性设计则是指与当时、当地物质环境及文化背景紧密结合的建筑实体及其设计建造行为[4]。

乡村住宅是乡村地区实现生活与生产功能的宅院,是受村落多种在地性要素影响下发展而成的乡村物质空间承载实体,复杂多样的自然环境与社会属性赋予其鲜明的在地性特征[5]。在目前普遍的乡村规划建设中,乡村住宅普遍缺乏合理设计引导以及对城市住宅简单化、标准化的盲目模仿,使得乡村住宅原本附着于土地的诸多要素逐渐丢失,在地性逐渐丧失。本文通过皖中地区桐城大关镇乡村住宅设计为例,以在地性设计理念为引导,探究从单体到聚落组团的乡村住宅设计新思路。

一、在地性特征分析

1.文化多元融合

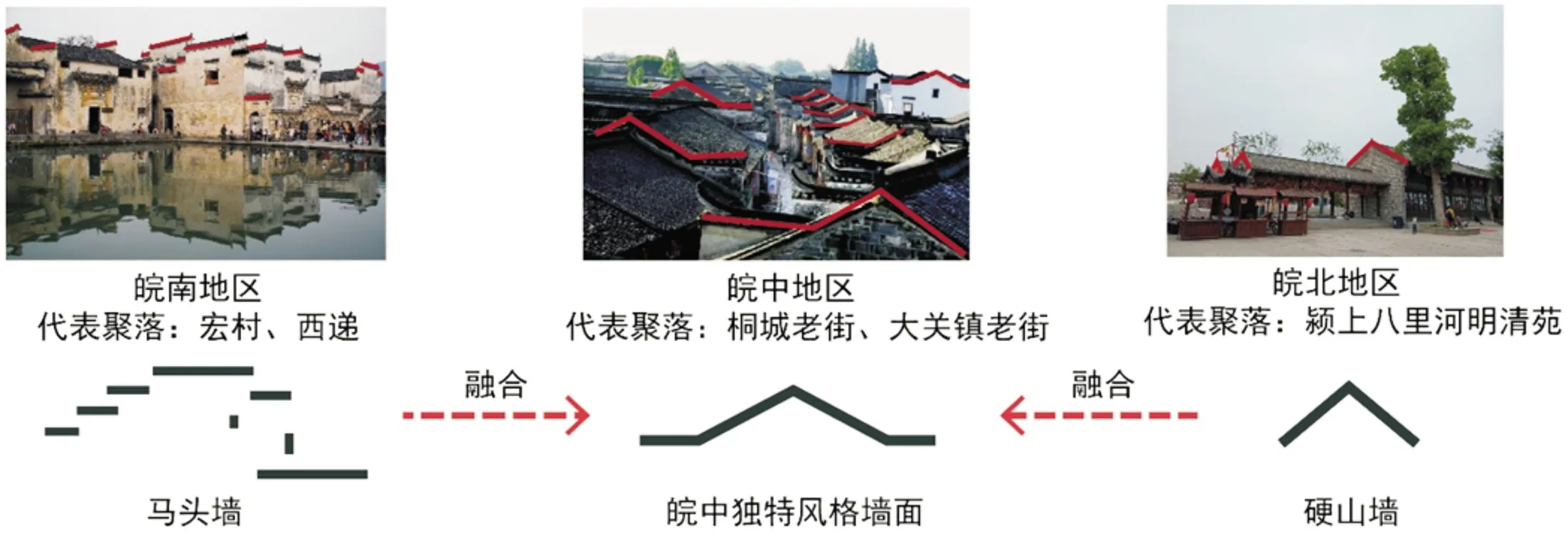

皖中地区,东临江苏,西接河南、湖北,地跨长江、淮河流域,处于安徽南北交界的中间地带,面积约为3.97万平方公里(图1)。夏热冬温,降雨充沛,为亚热带季风性湿润气候,主要地形为长江、淮河冲积而成的大片平原地带,交通方便、水陆并进,人口流动频繁。独特的地理位置使其成为南北、东西的江淮文化交汇地带,具有开放程度高,创新意识浓的移民文化特点。传统民居建筑风格在不同地区、不同文化的影响下融合了南、北方建筑的做法,呈现出复杂性和多样性特征的同时,也具有强烈的兼容性,建筑风格包容并蓄、兼济南北[6]。

图1 安徽地域划分[7]8

2.地域建筑特征

大关镇处在安徽省中部、桐城市北部,自三国时有古峡雄关之称,历史悠久,是桐北古老重镇。当地居民不喜迁徙,流动性小,皖中江淮文化客观上在以大关镇老街为代表的特色地方民居得到了较为完好的保存,可以较为完整地展示皖中地区传统民居的相关形制特征,是当地历史文化展示与延续的重要载体和传统民居聚集地[8]。因此,选取具有代表性的皖中桐城地区传统民居以及大关镇乡村住宅进行在地性风貌特征研究。

(1)形制特征。皖中地区以江淮建筑为代表,地势平坦开阔,建筑占地面积相比皖南更大,平面布局形式融合了北方的合院与南方的天井院落。通常以天井、院落以及天井院落相结合的方式串联整个建筑序列,突出中轴序列层次[9]。

(2)结构特点。皖中江淮建筑屋顶形式普遍为双坡硬山顶或与马头墙结合的形式,结构上融合南北方做法,木构架在民居中多为穿斗式和抬梁式结合,抬梁式多用于明间梁架,穿斗式用于次间或山面。青瓦铺设遵循屋顶坡度走向,山墙直接承重且不出屋面,皖南翘角马头墙式较为少见,建筑入口较徽州地区无论是装饰还是形式等更为简化,形成类似退入式入口以及简化的垂花门、字匾门等[10]。

(3)立面装饰元素。皖中传统建筑装饰风格以三雕和彩绘为主,于屋脊、山墙、门窗等部位进行装饰[9]。注重含蓄内敛,建筑风格崇尚淳朴自然,相比于徽州建筑装饰,皖中地区装饰更为含蓄和简洁,外立面装饰减少,装饰技艺更多体现在其内部空间中,形成皖中特有的“内雕外素”风格[11]。

3.立面材质色彩

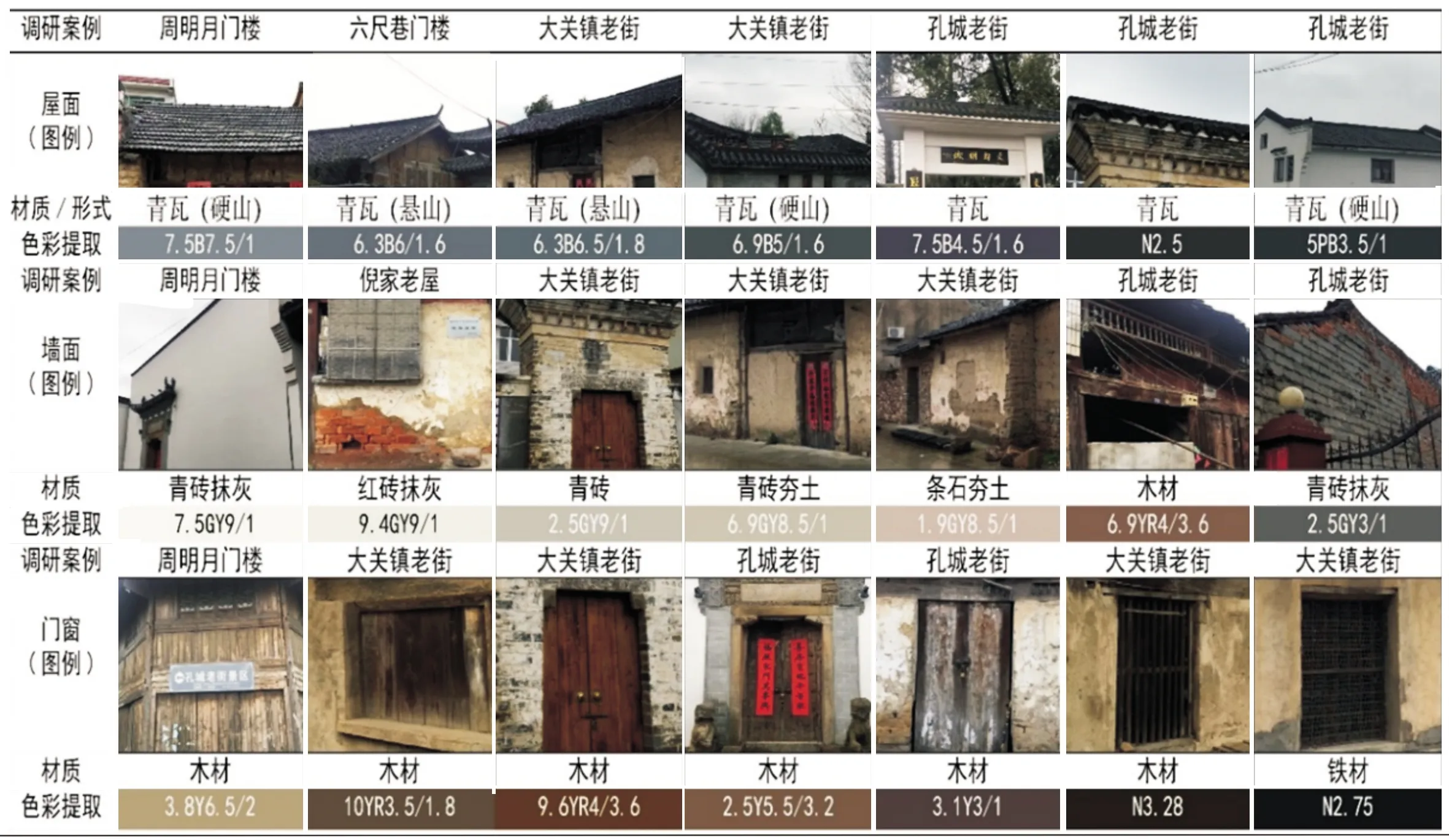

传统民居建筑的色彩构成是影响传统村落风貌的重要因素之一。通过对皖中地区的桐城“三街一巷”传统历史街区、孔城老街、大关镇老街以及部分村落内留存的古建筑进行传统风貌调研(表1),选取了传统民居建筑主要的色彩组成要素屋面、墙面、门窗构建三部分,运用孟赛尔颜色体系对其色彩进行提取标识,通过色彩直方图对色彩比例进行量化分析,为在地性设计提供当地传统民居建筑材质色彩的参考数据。

表1 皖中传统民居立面材质色彩调研统计

(1)屋面建筑材质普遍选用青瓦,色彩集中于蓝灰色系6.3B~7.5B,彩度值1~1.8,明度值4.5~7,平均色彩面积比例为22%。

(2)墙面材质较为多样,大多以清水砖及夯土为墙体材料,外观一般以清水砖墙和白面抹灰处理为建筑主导色彩,当地气候湿润多雨,墙体颜色随时间变化较大,色彩集中于灰黄色彩1.9GY~9.4GY,彩度数值稳定为1,明度值8.5~9,平均色彩面积比例为64%,与屋面青黑色相协调[12]。

(3)门窗构件色彩集中于黄色系2.5Y~3.8Y、红黄色系9.6~10和无色彩(N)色系上,其彩度值1~3.6,明度值3~6.5,平均色彩面积比例为12%,起到对整体建筑冷色调色彩进行点缀的作用[13]。

综上所述,皖中传统民居取材自然极少加工,色彩质朴以冷色调为主并以暖色调进行点缀,形成层次分明的中明度、中低彩度的色彩风貌,整体色调明度与纯度均偏低且较为连续,与自然和谐统一,构成了皖中建筑淳朴自然的色彩基调[14]。

4.聚落空间结构特征

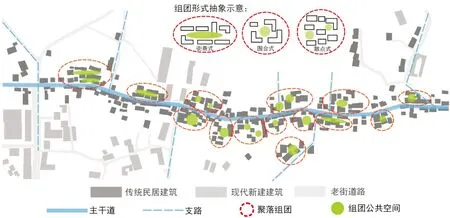

皖中地区处于南北交通要塞,部分村镇成为商品交易集散地,与皖南因血缘而聚居的聚落不同,皖中“业源型”聚落商业发达,形成了如鱼骨状的交通便捷的肌理形态[15]。大关镇老街是安庆的北大门,又名泉水铺,是旧时六安府、庐江府与安庆府的交通要道,至今仍保留着清朝至民国时期的民居、商铺等建筑,具有典型的皖中聚落空间特征,能够较好地展现当地聚落空间结构特点。通过对大关镇老街现状调研(图2),将传统民居建筑与现代新建建筑标识区分,绘制出老街现存的聚落空间肌理图,对其在地性特征进行分析总结。

(1)多样化组团形式。大关镇老街传统民居围绕中心公共空间呈组团状聚集,根据围合的公共空间尺度比例以及公共空间中心点数量划分为街巷式、半围合式、散点式3种传统组团类型[16],组团容量一般为6~14户,规模既满足邻里交流又保持了各户间良好的均衡性,增强了邻里之间的交往与凝聚力。相比单一户型的行列式组团布局,多样组团组合灵活,公共空间形式丰富,村落零碎的空间肌理适应性更强。

(2)鱼骨状空间结构。布局上大关镇老街呈线性分布的局面,主干道位于聚落中央并贯穿聚落,同时与两侧的多条长度较短的支路垂直相交,串联整合聚落中的各个支路通向聚落各处,三种组团类型围绕街道鱼骨状空间结构布局,排屋成巷,形成皖中地区聚落特色的鱼骨状空间结构[16]。使得满足行人、货物通行的主街与连接民居的街巷在尺寸上区分开,公共、私密空间划分明显,街巷脉络清晰。

图2 大关镇老街肌理分析

5.乡村人口及产业构成

城镇化的进程加快,导致农村的生活模式也发生了很大的变化,家庭观念的改变和人口的迁移使得传统氏家大屋宗族聚居的家庭结构已经不复存在,农村空巢老龄化现象严重,家庭小型化较为明显。现在乡村家庭以二代户和三代户为主,子女刚出生时一般是三代户,随着子女长大成家后各自组成家庭,从而变回二代户,最终演变成一代户又或转向三代户。

调研选取大关镇50个居民点进行田野调查,进行调查问卷及入户走访。从图3分析得出,传统种植业农民数量正在减少,农村劳动力大规模“候鸟式”来回于农村和城市之间,呈现出构成复杂、流动性大的农村家庭人口特征[17]。根据调研所得人口结构,将大关镇家庭人口类型分为3类:①单人家庭。有鳏寡孤独,也包括未婚配单独居住的家庭,以及父母双亡由未婚兄弟姐妹组成的家庭。②核心家庭。由已婚夫妇和未婚子女或收养子女两代组成的家庭,特点是人数少、结构简单,家庭成员容易沟通相处,为主要家庭类型。③主干家庭,又称直系家庭。是由两代或两代以上夫妻组成,每代最多不超过一对夫妻,且中间无断代的家庭,主干家庭曾为主要家庭类型,但随着社会发展,不再占据主导地位。

当地乡村留守的一般为老年人及妇女、儿童,家庭外出务工人口较多,外出务工占比较大。新建的乡村住宅也未考虑家庭人口结构的变化所带来的居住模式的改变,增加乡村住宅小户型种类更能满足村民多样化的居住需求。

图3 家庭人口结构及产业构成统计

二、乡村住宅现状问题

1.乡村风貌现状

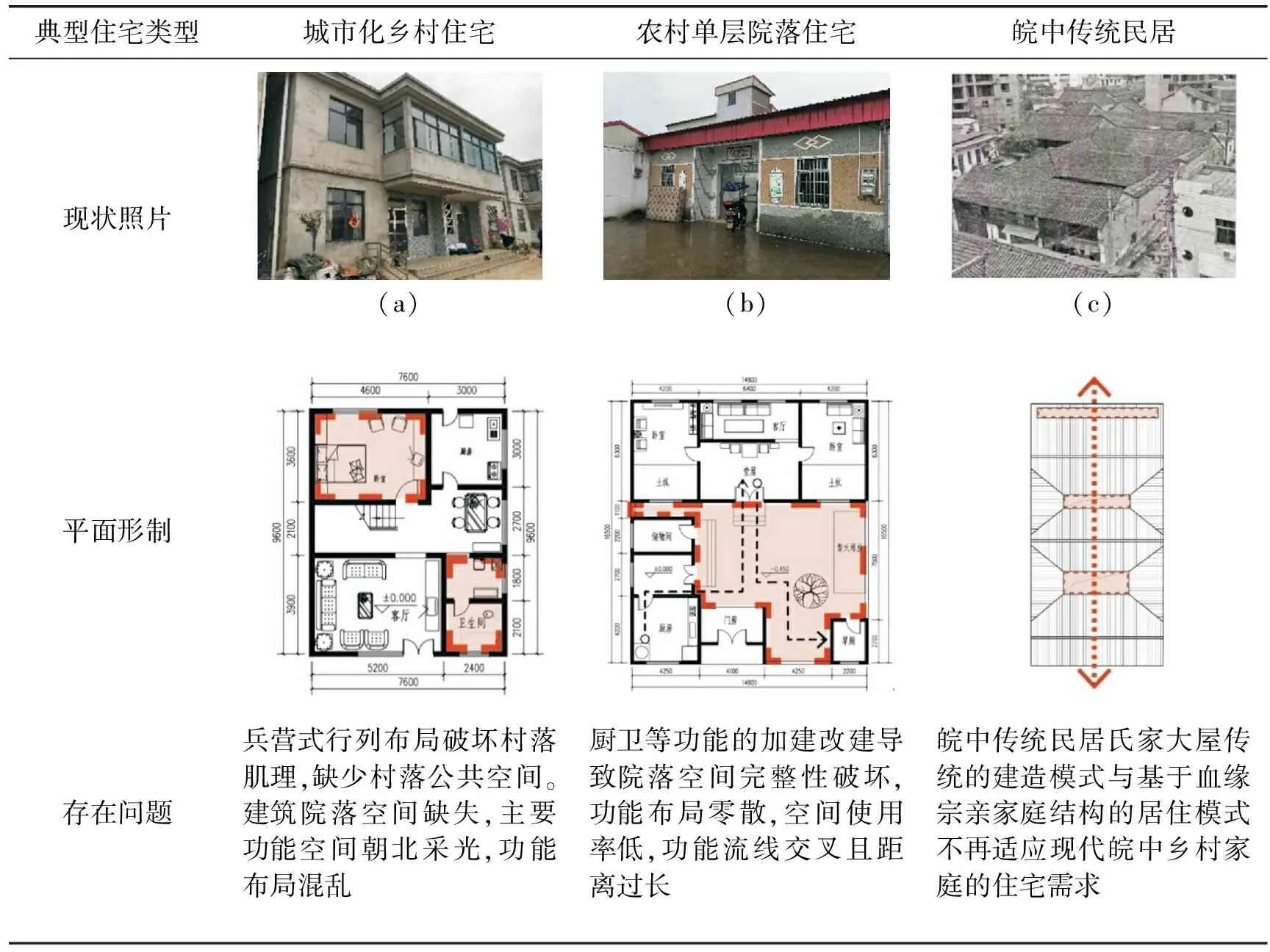

大关镇现有住宅大多数为20世纪90年代后新建的建筑,普遍为城市化乡村住宅以及部分农民自发建造或加改建而成的农村单层院落住宅。小部分受到保护的传统民居散落在村落内,大关镇老街传统的一二层木结构民居建筑与西方化的小洋房以及兵营式的农居点形成强烈对比,这已成为当地乡村的普遍风貌。如图4中现状照片所示,村庄整体建筑形式风格混杂,无地域建筑风格特征,风格趋于单调且差异化不明显。

图4 大关镇风貌现状

2.乡村住宅类型

(1)城市化乡村住宅。城市化乡村住宅大多为城市小洋房以及兵营式农居点,层数以二层到三层为主,如表2(a)所示,普遍施工随意,平面功能布局大多由城市住宅平面“套图”而来,建筑风貌、色彩没有统一规划,盲目照搬西方以及现代主义风格,罗马柱式与传统歇山顶混用。

(2)农村单层院落住宅。农村单层院落住宅是区别于楼房形式城市化乡村住宅的单层带有院落的农村自建房,大多建设时间较早于城市化乡村住宅,如表2(b)所示,中轴线、堂屋等传统空间格局形式得到了一定程度保留,院落空间的设置也更符合乡村住宅居住生产、生活的需求。但在建造时缺乏长远考虑,加建改建普遍,单层院落的布局方式也导致了土地集约度差且能耗高的缺点。

(3)皖中传统民居住宅。皖中传统民居氏家大屋传统基于血缘宗亲的居住模式随着家庭人口结构的变化,已经不复存在,传统的建造模式以及正房、厢房等空间已经不再适用现在的居住现状,但中轴线堂屋空间格局、院落等具有文化属性的传统空间特征仍在一定程度上得到了传承和保留。

3.功能空间现状问题

在乡村传统风貌被破坏的同时,对于实际使用空间的关注同样重要。根据对乡村住宅主要类型的调研以及皖中传统民居空间特征传承的归纳总结,得出以下几个普遍的现状问题。

(1)传统空间格局传承脱节。皖中传统民居普遍遵循礼教形式,如表2(c)所示,空间按其重要程度与功能特征有序排列进而形成居中轴线,并常以布置于主轴线上正房明间作为祭祖堂屋,凸显民居核心精神空间的重要地位,利于增强家庭成员的归属感与认同感,是尊重祖先和传统的物化体现。

中轴线堂屋格局的布置在城市化乡村住宅未被考虑,而在农村单层院落住宅中堂屋空间得到一定程度保留,但未被合理规划设计:通常堂屋设置在中轴线入口处,举行祭祀、婚礼与丧葬等社会活动,承担半功能性和半交通性的功能。但如表2(b)所示,客厅、餐厅分别重复设计也导致了功能的重复和孤立,部分堂屋甚至被作为农具、杂物的临时储藏空间,使用功能的矛盾使得在地性文化传承日益凋零。

(2)户外院落空间零碎。户外院落空间是皖中传统民居非封闭围合的开敞空间部分,承担过渡、仪式、休憩、生产等开放功能,是村民日常生活的核心空间,丰富了乡村住宅功能的多样性。

城市化乡村住宅常出现房间布局采光不合理、缺乏院落空间,其使用功能上的矛盾时常导致“二次”装修或大幅度改造,资源浪费严重。同时,农村单层院落式住宅以院落为中心的布局模式也随着天然气、水厕、太阳能的加建改建被逐步侵占,院落空间功能复杂叠加,流线混乱。并且家禽和种植的需求以及土灶柴火的胡乱摆放进一步加剧了院落空间的零碎化。

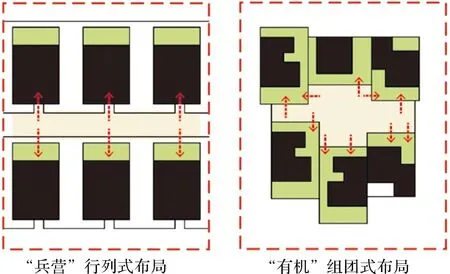

(3)组团公共空间缺失。组团公共空间是连接乡村空间中居住单元与聚落骨架的核心,围绕组团公共空间的开阖变化产生了丰富的街道景观与空间界面。但行列式布局的城市化乡村住宅与忽略邻里空间的农村单层院落住宅扎堆建设,无法适应村落零碎的空间肌理,主次干道区分不清,建设混乱,公共空间节点严重缺失。

表2 典型乡村住宅现状特征与问题分析

三、在地性设计策略

1.在地性功能空间营造

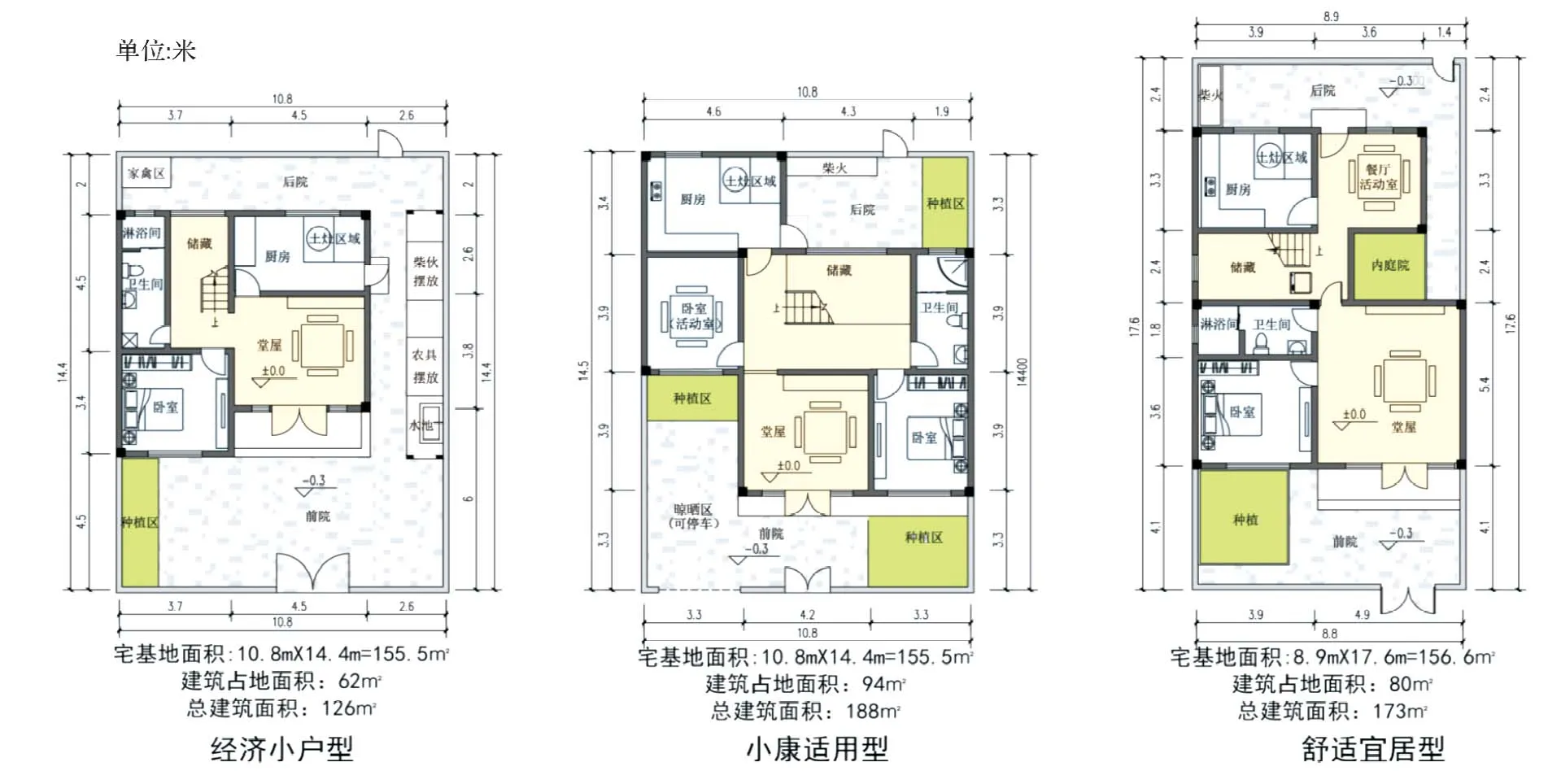

在乡村住宅建筑户型设计中,考虑到土地的节约性、庭院空间的层次性,采用南北向长条状的宅基地形状,当地乡村住宅的宅基地面积为160平方米,受宅基地面积、层数以及当地家庭人口结构的影响,建筑面积主要为100~200平方米(图5)。选取了120平方米、180平方米两种户型住宅面积作为农村住宅的设计尺度标准,相对应地设计了三种户型:①经济小户型:主要针对单人家庭或青壮年长期外出打工的核心家庭,房屋布置三间卧室,整体布局紧凑、满足低能耗和经济的使用需求。②小康适用型:主要针对两代人口结构所组成的核心家庭,并增加了活动室和客厅,生活环境更加宜居,储藏室也考虑了后期改造成卧室的可能,满足人口弹性变化的需求。③舒适宜居型:提取了传统民居三合院以及多进院落的原型,将天井抽象重构成半开放私密的内庭院空间,在增加采光的同时也提升了整体的生活空间品质。三室两厅配套堂屋和可扩建阳台的设计,满足了三代或三代以上的主干家庭生活需求。

同时,结合传统民居空间格局特征和调研得出的普遍现状问题进行针对性设计。①堂屋空间格局优化。三个户型的设计都考虑了皖中传统民居轴线关系的表达,填补了城市化乡村住宅没有堂屋的格局缺陷,并将堂屋、餐厅和客厅功能叠合,联合布置于院落中轴线上,公共空间使用更加高效完整。②完整院落空间植入。院落完整的空间塑造在三个户型同时体现,并根据当地土灶、养殖等需求分别设置了前院与后院,村民可根据自身需求进行种植或晾晒的活动,差异化的院落空间形式也给组团布局的丰富提供了设计基础。

自党的十九大召开以来,乡村振兴受到国家的高度重视,并对如何提升乡土文化自信尤为关注。对于文化自信,应扎实推动习近平新时代中国特色社会主义思想进农村,增强农民群众对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。在乡村振兴战略背景下,大力弘扬优秀传统文化,抵制腐朽落后文化侵蚀。在国家政策的支持上,大力宣扬乡土文化,举办全民乡土文化活动。此外,加强乡土文化教育,将优秀的传统文化列入书籍并广泛阅读。

图5 优化设计户型

2.在地性外立面营建

如图6所示,现有乡村住宅在形式、材质、色彩等方面与当地传统民居形式差别较大,与传统建筑风貌割裂,不利于建筑风貌统一。在造型设计中采用传统的材质、颜色、设计元素进行在地性呼应。

采用传统青瓦、青砖来代替现有彩钢板屋面以及砖砌的围墙,外立面采用白面抹灰来代替仅在面向道路一侧进行瓷砖饰面的处理方式,深色的青瓦和围墙压顶与白色墙面形成强烈的白与灰、线与面的色调构图关系,材质颜色选用与调研中相近的色系,遵循皖中淳朴自然的色调基础。

虚实关系营造上,东西侧外墙多为实面,朝向院落和阳台的界面为半虚透空的砖墙以及木质格栅,在保证采光需求的同时,也给相邻的住户提供了交往的可能,同时满足了空间内向感的塑造。

门、窗户、围栏等构件摒弃违和的欧式构件形式,采用经济耐用的仿木纹金属材质的中式构件,以小面积比例的红棕色在整体冷色调的造型中起到活跃点缀的作用,形成统一的建筑风貌。

3.传统屋面造型重构

屋顶曲线是传统建筑重要的造型变化特征[18],皖中地区传统民居屋顶形式多为硬山与马头墙结合且马头墙不出屋面的特有形式(图7),对皖南马头墙与皖北硬山元素影响形成的皖中地区传统坡折屋面进行提取解析(图8),通过抽象提取、变异重构等方式变化为连续、不对称的坡折曲线屋面,并通过针对不同基本单元自身的形体关系,运用屋顶长坡、短坡、屋顶高低的组合变化,构建出富有当地传统特色,独立而又连续的现代屋顶。

图6 在地性建筑材质与色彩对比

图7 传统屋面形式提取

图8 屋顶的多样变化

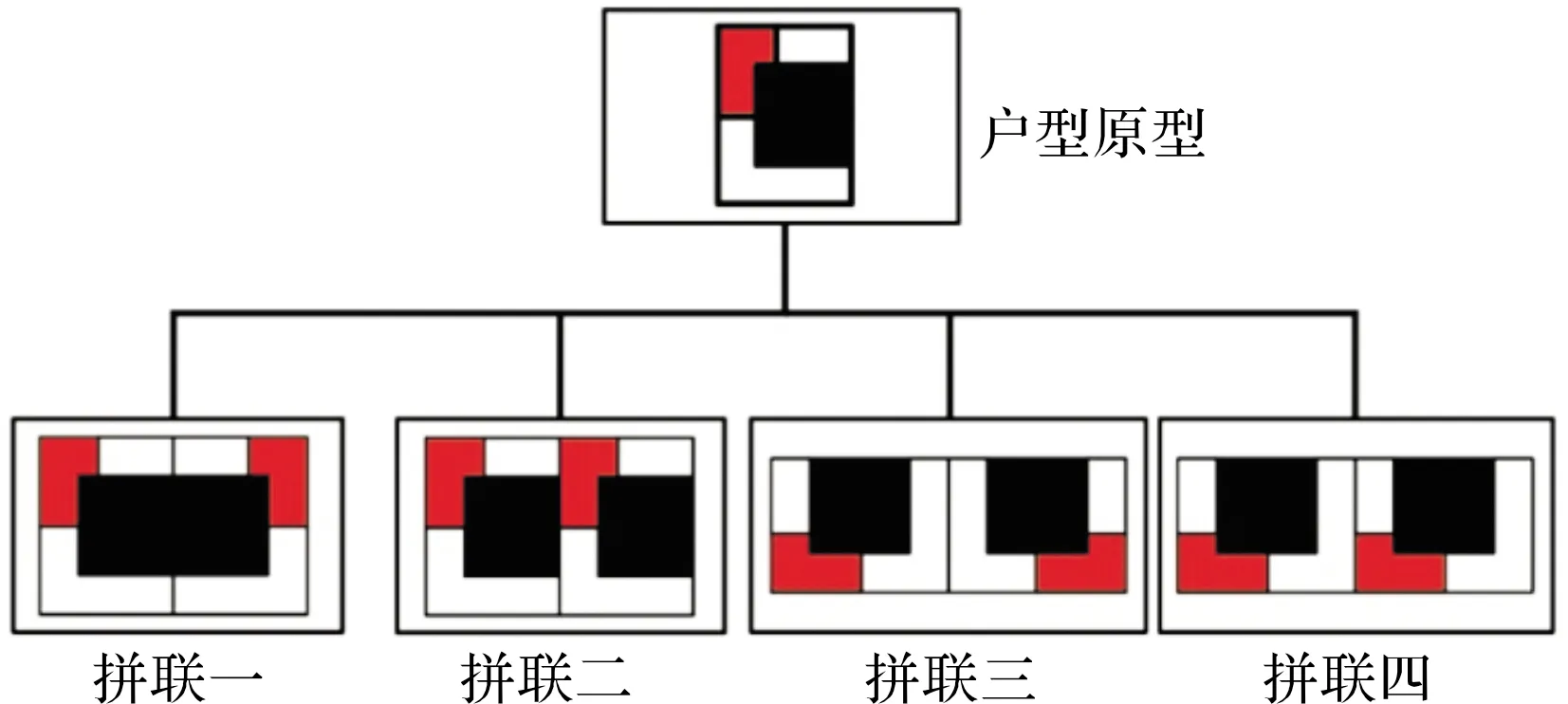

4.基本单元的拼联

乡村空间肌理普遍较细碎零散,建筑强调群体组合,而非以单体为中心。以往乡村住宅规划设计仅聚焦单体或整体风貌,对中尺度建筑组团关注引导度不足,而组团是从建筑单元到聚落的重要环节,是提高乡村土地利用率、增强邻里关系交往、实现自然乡村生活状态的重要因素。

基本单元的多样性是组团聚落形态有机变化的基础。以户型B为案例(图9),通过镜像和旋转进行多向拼联,每个基本单元均产生4种平面变化方式,以图4中户型A、B、C为三个基本单元,可以通过图9、10各自重复或与其他基本单元相互拼合的方式,形成共计6种的组合方案。最终,4种平面的变化方式与6种组合方式共拓展出24种不同形态的双拼基本单元,基本实现了多样性的设计构思。

图9 单个基本单元平面变化

图10 任意两个基本单元拼联

5.传统聚落肌理的重构

大关镇老街的聚落组织形态以及规模与当地村落相近,其聚落空间结构较为契合当地村落聚落组团的规划设计,通过对大关镇老街聚落组团空间结构的分析,提出以下在地性设计策略。

(1)传统组团形式转译。根据图2总结的街巷式、围合式、散点式三种组团形式,结合多样化的基本单元,如图11所示,以错落和偏转的方式进行组合,产生空间凹凸和开阖变化的多样有机建筑组团[19],组团中心设置绿地、水体、道路、公共建筑等节点空间,围合出富有层次变化的组团界面和街道立面景观。组团的构建和生长有利于提高乡村土地利用率,增强邻里间的交往,重塑乡村的自然生活状态。

(2)鱼骨状聚落空间结构。通过对村落主干道以及支路的区别划分,以主路为中心,通过支路向道路两侧发展,主干道设置车行道路,支路以步行和骑行为主,延续原有村落自然的街巷氛围,并改变当地村落扎堆建设、层级模糊的现状,形成层级分明的鱼骨状线性带状空间结构。结合不同类型组团和自由生长组合的布局方式,恢复当地传统街巷肌理脉络,形成“单元-组团-聚落”有机多样的空间肌理关系,从而延续传统村落空间感受,实现新建聚落与传统建筑肌理的自然协调[20]。

图11 行列与组团布局模式对比

四、结 语

乡村的发展一直都是具有“在地性”且“自下而上”的,是村落多种在地性要素在时间纬度下相互影响作用的产物。本文借助在地性这一视角对皖中地区传统民居的建筑文化、地域建筑特征进行梳理总结,并对微观层面的建筑立面材质色彩进行了量化分析,以及对宏观层面的聚落空间结构进行了可视化分析,挖掘皖中地区传统民居的在地性特征。

同时,结合实地调研中当地人口结构、产业结构以及普遍乡村住宅的现状问题,通过在地性的空间营造、外立面营建以及传统屋面造型重构的方式设计三个建筑单体作为基本单元,提出了通过基本单元拼联方式的多样变化、传统组团形式转译、鱼骨状聚落空间结构,即从单体、组团、聚落3个递进的层面出发的在地性设计策略。

基于上述研究,得出以下结论和启示。

(1)重视建筑在地性特征要素。功能上,乡村住宅单体要以当地人口家庭与产业结构为出发点,传承传统空间格局并满足生产生活的需求;形式上,抽象、重构当地传统建筑形态,通过现代建造方式营造建筑与场地的整体感。

(2)重视建筑群体与场地的契合。乡村住宅融入自然环境之中,周边空间充足,体量小层数低,通过有限的设计形成多样性的群体,遵循当地的组团形式和聚落空间结构,回应当地的自然环境和聚落肌理。

(3)重视地方传统风貌的延续。充分利用当地的建筑材料,在色彩的明度、纯度、色彩面积配比上呼应传统民居形式,运用当地的营造工艺和设计手段对材质的虚实进行处理,营造出具有地域特色的建筑风貌。