图像证据与希伯来神话意象的阐释

2022-06-06陈金星

陈金星

(闽南师范大学 文学院,福建 漳州 363000)

神话研究不应该仅仅是一种纯文学研究,它可以是一种结合心理学、人类学、考古学、艺术学等学科视野的跨学科研究。神话的图像学研究是一种日益发展和成熟的研究范式。国内学界,叶舒宪《中华文明探源的神话学研究》、王青《中国神话的图像学研究》、王倩《汉画像石西王母图像方位模式研究》等著作,是这一研究范式的代表性成果。国外学界,日本学者林巳奈夫《神与兽的纹样学:中国古代诸神》、瑞士学者奥特玛·基尔(Othmar Keel)《古代以色列的男神、女神以及神像》、美国学者南诺·马瑞纳托斯《女神与勇士:早期希腊宗教的裸体女神与动物女主》,堪称这一研究范式的杰作。

就希伯来神话的图像学研究而论,以奥特玛·基尔为核心的弗莱堡学派的研究成果值得注意。奥特玛·基尔的成名作《圣经世界的象征学:古代近东图像与〈诗篇〉》初步建立了希伯来文学(包括希伯来神话在内)的图像学研究范式。在之后的一系列著作里,他将图像学研究运用得更加炉火纯青。不少学者的研究受其影响,包括知名学者南诺·马瑞纳托斯。

简要回顾希伯来神话的图像学研究发展历程,以图文关系为入手点,重点考察《诗篇》神话意象的图像学研究个案,有助于国内神话学界就图像阐释议题展开深入思考。

一、近东考古学与希伯来神话研究视野的开拓

从传世文献看,希伯来神话主要展现在希伯来《圣经》中。其中《创世记》第1~11章主要记述了创世神话、伊甸园神话、洪水神话,其他一些篇章的神话叙事篇幅不长。值得注意的是,《诗篇》等一些诗体文学存在着不少神话意象。不过,如果对神话的理解不局限于文字记载,而是将神话图像纳入神话的范畴,那么,希伯来神话这一概念的含义将更为丰富,希伯来神话研究所对应的研究资料将更为丰富,研究视野也相应拓宽。这不能不归功于近东考古学的发展。

“近东”一词带有欧洲中心论色彩,它指称的是西亚、北非以及亚洲地中海沿岸等区域。1798年,拿破仑率军远征埃及,一批学者随行考察,他们大开眼界。考察团负责人德农出版著作,引发了埃及热。法国“埃及学之父”让·弗朗索瓦·商博良破译了埃及象形文字,撰写了《埃及与努比亚古迹》等著作。英国“埃及学之父”约翰·加德纳·魏金森(J.G.Wilkinson)曾在埃及呆过12年,他依据埃及文物图像撰写了《古埃及人的风俗和习惯》(1837)一书,该书畅销长达半个世纪。

两河流域考古的真正突破性进展始于第一座亚述王宫的发现。法国领事保罗·爱弥尔·伯塔(Paul Emile Botta)于1843年在科萨伯德(Khorsabad)展开考古工作,发现了亚述城市萨尔贡堡以及大量文物,其后出版《尼尼微遗址》一书。英国考古学家奥斯登·亨利·莱亚德(Austen Henry Layard)在卡拉(Kalah)与尼尼微着手考古发掘,其后出版《尼尼微及其遗迹》《尼尼微与巴比伦遗址发现》等著作。莱亚德的著作成为当时《圣经》辞书重要的参考资料,以F.维格鲁(Fulcran Vigouroux)编的《圣经词典》为例,其中与亚述相关的338幅插图,就有123幅出自莱亚德的著作[1](P357~374)。

通过破译出土文献,学者们发现了《阿特拉哈西斯》《埃努玛·埃利什》《吉尔伽美什》《乌迦里特叙事诗》等文学作品,这些文献为理解希伯来神话中的洪水神话母题、杀死海怪母题、女神形象提供了语境。从理论上说,出土文物图像也可以为希伯来神话研究提供有益的参照,但是早期学者的图像运用并不理想,存在两个不足之处。

其一是寻摘片段倾向。一些《圣经》学者运用图像时通常并不出示全图,而是根据需要截取图像,选择局部场景,如某种农业活动、仪式器具、服饰、乐器等。这种图像使用方式固然节省了空间,突出了细节,但另一方面却牺牲了图像的整体含义。

其二是插图化倾向。当时的研究者将古代近东图像视为《圣经》或其他古代近东文献的插图,其功能类似于达芬奇的名画《最后的晚餐》。这一倾向集中体现在对所谓“亚当与夏娃”印章图像的解释上。这枚印章现藏于大不列颠博物馆,其中间为一棵树,有二人分别坐于树侧,这二人背后各有一条蛇,见图1。1876年,英国亚述学家乔治·史密斯(George Smith)在《迦勒底的〈创世记〉记述》中首先提出这枚印章的图像与《圣经·创世记》中所叙述的“人类的堕落”近似。不过,G.史密斯的图像描述不尽准确:“两人分坐于一棵树的两侧,他们的手伸向果实,其中一人背后有一条蛇伸展着身躯。”[2](P90~91)其实,两人背后各有一条蛇。1886年,J.弗哈登堡(J.N.Fradenburgh)则明确断定:“这一印章描画了《创世记》中的故事,除此之外,别无其他解释。”[3](P51)1902年,弗里德里希·特里奇(Friedrich Delitzsch)同样将这枚印章与《圣经》中“人类的堕落”故事相提并论。弗哈登堡的解释现在已站不住脚,他所依据的是与图像年代及地理位置并不一致的文献。当代学者多明尼哥·科隆(Dominique Collon)根据阿卡德艺术传统作出分析:这一图像属于阿卡德宴会传统场景,图像中头上长角者为神灵形象,树左侧之人应为敬拜者,而蛇可能代表蛇神或者具有再生与丰产的象征含义。

图1 “亚当与夏娃”印章图像

20世纪以来,越来越多的研究者意识到古代近东图像不仅仅是古代近东文本的附庸,它们还包含着丰富的文化信息。1909年,德国学者雨果·格雷斯曼(Hugo Gressmann)出版《与〈旧约〉相关的古代东方图像》第1版,其中一半篇幅用图像解说宗教史。1954年,詹姆斯·普理查德(James B.Pritchard)编的《与〈旧约〉相关图像中的近东》(TheAncientNearEastinPicturesRelatingtotheOldTestament)第1版,收录了巴勒斯坦、迦南、亚兰等地区的图像。奥特玛·基尔标举图像学研究,撰写了《圣经世界的象征学:古代近东图像与〈诗篇〉》《古代以色列的男神、女神与神像》《女神与树,新月与耶和华》等一系列著作。以基尔为核心形成了“弗莱堡学派”,其成员包括C.巫林格(C.Uehlinger)、伊扎克·科内柳斯(I.Cornelius)、乌尔斯·韦恩特(U.Winter)、希尔维亚·施罗尔(Silvia Schroer)等学者。

二、希伯来神话的图像学研究范式的建立

《圣经世界的象征学:古代近东图像与〈诗篇〉》是一部具有突破性的图像学研究著作,其德文版初版于1972年。该书运用大量古代近东图像解读《圣经》世界的一系列观念,包括宇宙观、神灵观念、上帝观、王权观念等。从神话学角度而言,其学术贡献在于初步建立了希伯来神话意象的图像学研究范式。

《圣经世界的象征学:古代近东图像与〈诗篇〉》指出,古代以色列人生活在近东地区,他们的宇宙观与周遭文化存在着近似之处。以混沌母题为例,古代美索不达米亚地区流行神灵与混沌作战的观念。古代近东神话中,原始混沌通常以水的形象出现。一个著名的例子是史诗《埃努玛·埃利什》中马尔杜克与水怪提阿玛特的战斗。再如《乌迦里特叙事诗》里巴力(意为“主”)与雅姆(意为“海”)的战斗。马里(Mari)出土的一枚印章(年代大约为公元前2350~2150年)刻着神灵持矛刺水的画面。在古代近东图像中,混沌不仅以水的形象出现,还以其他怪物的面目出现,如狮身鹰翅怪兽、蛇、七头兽、鳄鱼等。《诗篇》74:12~17与《诗篇》89:5~14所说的“砸碎鳄鱼的头”“打碎了拉哈伯”,体现了战胜混沌母题。

《圣经世界的象征学:古代近东图像与〈诗篇〉》的分析较为系统周密。以该书第四章“上帝观”为例,奥特玛·基尔分三部分展开,探讨《诗篇》中的上帝观念:神殿中的上帝、创造中的上帝、历史中的上帝。神殿是人神沟通的重要处所,“神殿中的上帝”一节根据与神殿相关的事物具体细分:磐石;试验与洁净;树、源泉、光;上帝的翅膀;倾听的耳与讲话的嘴;父亲与母亲,主人与医生;他必接我。“创造中的上帝”一节又分成胎与诞生、神造、审判者、生命之神等母题具体展开。“历史中的上帝”则探讨作为战士、我的盾牌、引领者的上帝形象。[4](P178~242)

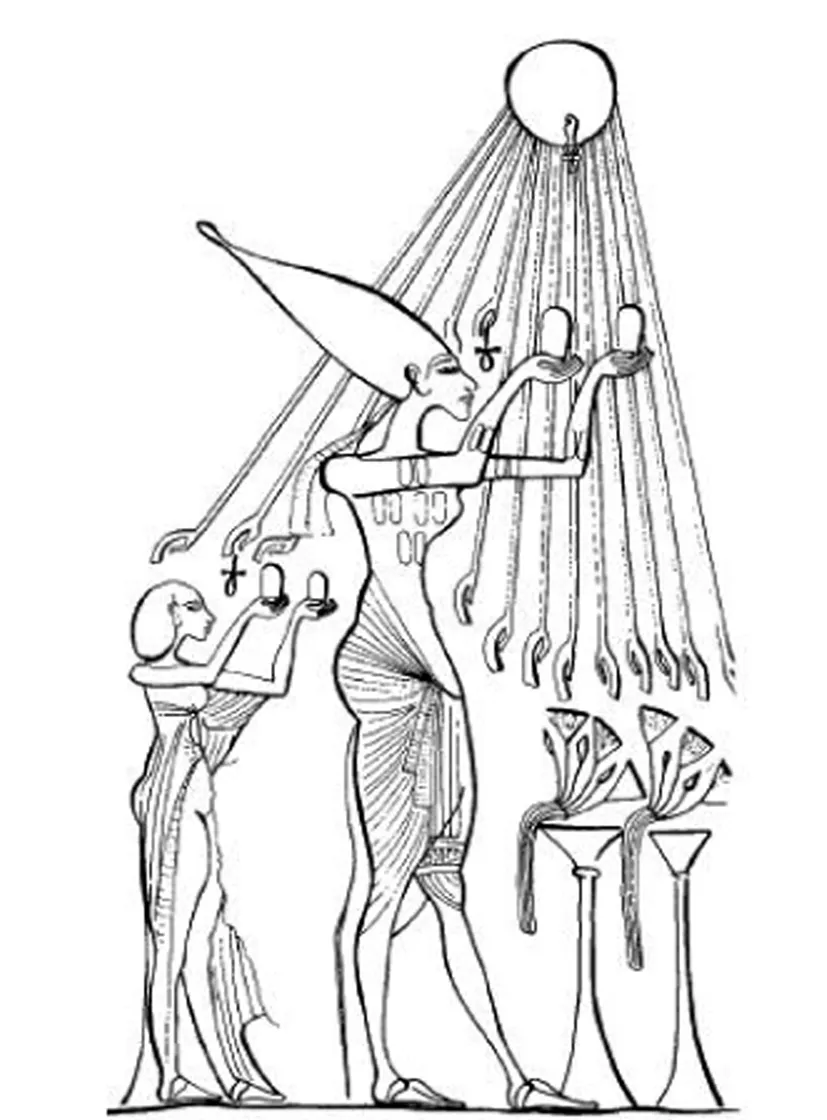

以基尔的“生命之神”母题分析为例,许多学者注意到《诗篇》104与古埃及阿玛尔纳(Amarna)时代献给太阳神阿顿的一首长篇颂歌的相似之处。当时的法老阿蒙霍特普四世崇拜太阳神阿顿,并改称自己为阿肯那顿(Akh-en-Aton),还把首都从忒拜迁到阿玛尔纳。这首太阳神颂歌赞颂阿顿:“你安置了每个人的位置,/你提供了他们所需:/人人皆有食物,/并算定了他们在世的日子……世界因你之手而成,/因为你创造了他们。/你升起之时,他们存活;/你落下之时,他们死亡。/你是他们自身的性命,/因为他们只因你而活。”[5](P369~371)《诗篇》104中,耶和华同样是生命与食物的赐予者:“这都仰望你按时给它食物。你给它们,它们便拾起来;你张手,它们饱得美食……你发出你的灵,它们便受造,你使地面更换为新。”[6](P581)基尔认为,以色列人可能以腓尼基为中介,接受并改造了埃及太阳神颂歌。他提供了两幅阿梅诺菲斯四世(即阿蒙霍特普四世)时期与太阳神崇拜有关的画像,其中一幅图像内容为太阳赐给国王和王后生命,见图2。

图2 阿梅诺菲斯四世时期太阳浮雕

另一位与耶和华的“生命之神”形象可供比照的神灵是古代美索不达米亚信奉的“生命之神”哈达德(Hadad)。在乌迦里特,哈达德被认为与胡里特神灵特舒卜(Teshub)是同一位。之后,这位神灵又被称为巴力。巴力是风暴神,也是植物神。一份乌迦里特文献描述巴力的声音令大地颤抖,山峦跳跃,巴力的敌人躲进树林,香柏落入右手[4](P212)。《诗篇》29以耶和华的声音为中心赞颂耶和华,其中“耶和华的声音震破香柏树”“使黎巴嫩和西连跳跃如野牛犊”与乌迦里特文献赞颂巴力声音的表现方式有着明显的相似之处。

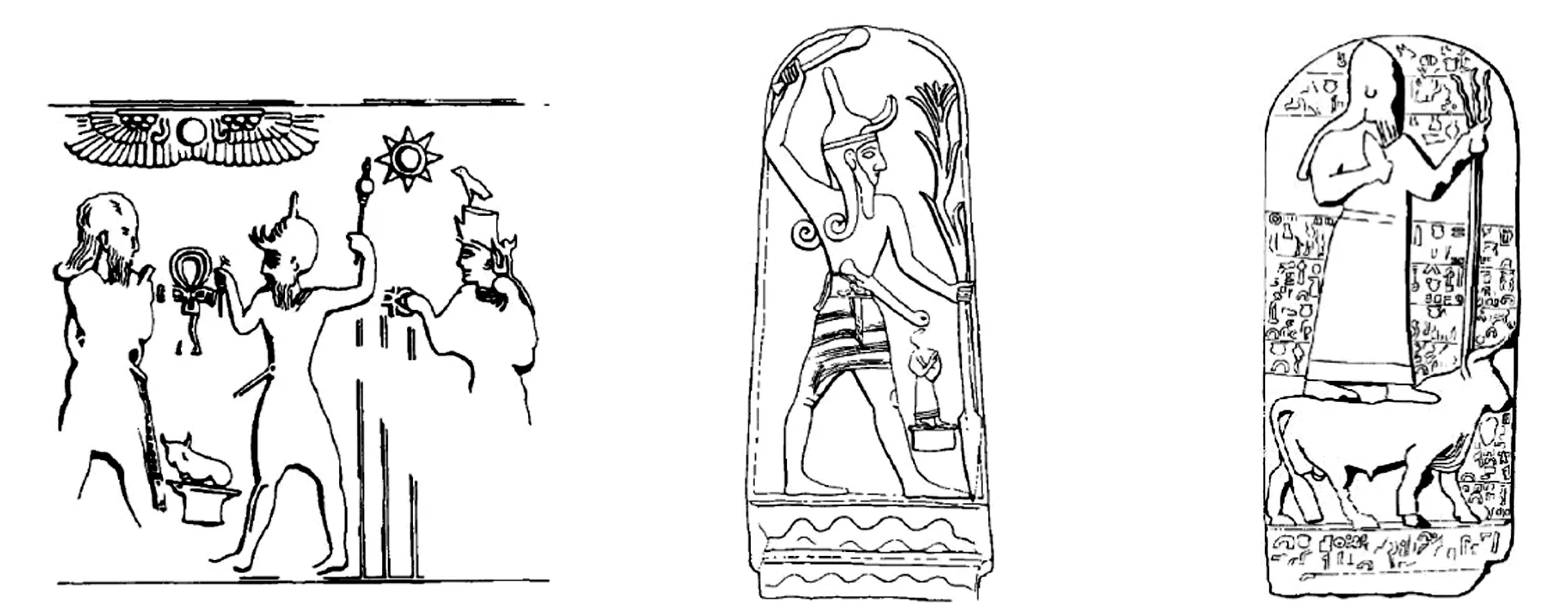

出土于叙利亚阿勒颇省马尔迪赫丘(Tell Mardikh)的一枚印章(年代大约为公元前1725年)显示:在有翼太阳下方,巴力戴着带角的头盔,手持雷杖,其前有一祈求者,巴力与祈求者中间有一象征生命的符号和一头牛,巴力身后站着一位神灵,可能为女神伊斯塔,见图3。类似巴力形象参见乌迦里特一座公元前第2千纪上半叶的石碑:巴力右手持雷杖,左手持一长矛,长矛顶部呈发芽状,见图4。巴力的雷杖具有打雷降雨促成万物生长的功用。一段乌迦里特克雷特(Keret)史诗赞颂巴力降下的雨水:“巴力之雨为大地而降,/至上者之雨为田野而降;/巴力之雨对大地而言是甜美的,/至上者之雨对田野而言是甜美的。/甘霖给麦子带来了欢欣。/小麦长在新耕的土地。”[5](P148)《诗篇》65:9~13也赞颂耶和华的降雨之功:“你眷顾地,降下透雨,使地大得肥美。神的河满了水;你这样浇灌了地,好为人预备五谷。”[6](P553)叙利亚阿勒颇省东北部杰科(Jekke)一座年代约公元前8世纪至公元前7世纪的石碑,显示了神灵塔尔胡纳(Tarhuna)雷电神与植物神的一体关系。碑中塔尔胡纳立于一只公牛之上,他左手持闪电,右手持一物(可能为长叶、菠萝或一串葡萄),见图5;同一时期安纳托利东南部陶若斯(Taurus)山的一根石柱上的浮雕中,塔尔胡纳左手持四穗谷物,右手握持一串葡萄,腰间挂着两串葡萄。

图3 马尔迪赫丘印章 图4 乌迦里特巴力石碑 图5 杰科塔尔胡纳石碑

总的说来,《圣经世界的象征学:古代近东图像与〈诗篇〉》的研究思路是以母题为单位,在近东文化中寻找与之对应的图像与文本。与卡尔·巴特辩证神学强调《圣经》启示的独特性与拒斥文化比较的观念不同,奥特玛·基尔承认古代以色列人与周遭文化的交流。奥特玛·基尔的这一观点能够得到考古资料的支撑。考古资料表明,古以色列文化与周遭文化存在着交流与联系,这就需要研究者考虑古以色列文化的普遍性与特殊性。以青铜器时代中期ⅡB(约公元前1800~1550年)为例,古以色列地区的圣甲虫形雕饰既接受了来自埃及文化的影响,又发展出独特的表现风格。例如,给女神的头部加上花与树枝[7](P397)。又如,摩西五经中诸多习惯法可以在古代西亚文化中找到共通之处,而十诫则表现出文化的特殊性[8](P28)。

继《圣经世界的象征学:古代近东图像与〈诗篇〉》之后,奥特玛·基尔继续运用各类图像资料阐释《以赛亚书》第6章、《以西结书》第1章与第10章、《扎加利亚书》第4章以及《约伯记》第39章。基尔后续的研究越来越注意方法论的阐发。在《雅歌评注》一书中,基尔提供了158幅插图,还提出了“同心圆”阐释法:遭遇到含混的文学意象时,先探讨这一文学意象的直接语境以寻绎其意义;再在《雅歌》中寻找类似的意象作比较;之后,在整部希伯来圣经中体察与《雅歌》类似的语境;最后,当穷尽文字文献寻绎之后,再寻绎非文字文献,特别是印章、护符、牙雕及其他珍宝上的图像[9](P27)。在《视觉图像的权利》一书中,基尔用三个案例阐释了他的方法论:不带犹太-基督教“先见”地解析每一幅图像;图像与语词不是对立的,而是互为补充、互相促进的;不一定非得借助文本材料,可以借助其他图像资料解析图像[10](PⅥ~Ⅷ)。在《古代以色列的男神、女神与神像》一书中,奥特玛·基尔指出,图像可以为固定形式的神话表现提供空间,研究某一种文化,应该尽量准确与广泛地描述其视觉符号与听觉符号,确定符号的功能与相互关系。该书通过大量图像,建构了青铜时代中期ⅡB至铁器时代ⅢC的信仰史,标志着希伯来神话的图像学研究范式的成熟。

三、希伯来神话的图像学研究的赓续

希伯来神话的图像学研究范式在弗莱堡学派其他学者的著作中得以赓续。伊扎克·科内柳斯曾撰写著作《女神诸相》探讨公元前1500~1000年叙罗-巴勒斯坦女神图像,其中包括《圣经》提到的亚舍拉。在基尔的研究基础上,他撰写了《约伯的上帝》一文。他认为,《约伯记》运用了古代近东神话意象描述上帝,其中包括战神意象与风暴神意象[11](P21~34)。布伦特·斯特朗曾撰写专著《什么比狮子更强大?希伯来圣经与近东的狮子意象与隐喻》。在此基础上,他撰写了《狮子式耶和华何处来:图像学与以色列宗教史》一文。他指出,希伯来圣经中以狮子比喻耶和华,可能存在着两处来源,一是巴力-塞特与女战神之类的神灵图像,一是近东的王权意识形态,这种狮子比喻具有威胁性语调[12](P51~85)。马丁·克林贝尔(Martin Klingbeil)《天上战斗的耶和华:希伯来诗篇与古代近东图像中作为勇士的上帝与作为天神的上帝》一书,主要讨论《诗篇》的两类隐喻:作为勇士的上帝与作为天神的上帝。

克林贝尔的著作是青年学者赓续希伯来神话的图像学研究的代表性成果。据克林贝尔统计,《诗篇》隐喻共计507条,可以分为勇士、审判者、避难所、天神、国王等17类。“作为勇士的上帝”这一类隐喻在《诗篇》中共计41条,占总数的8%;“作为天神的上帝”这一类隐喻在《诗篇》中共计93条,占总数的18%。[13](P34)克林贝尔先选取具有代表性的8首诗作文本内部分析(1)这8首诗分别为《诗篇》18:8~16、《诗篇》21:9~13、《诗篇》29:3~9、《诗篇》46:7~12、《诗篇》65:10~14、《诗篇》68:15~22、《诗篇》83:14~18及《诗篇》144:5~8。,再对古代近东文物中作为勇士的上帝与作为天神的上帝相关图像作细致分析。最后,克林贝尔比较了《诗篇》中与上述两类隐喻有关的文本与图像。他认为,《诗篇》作者在刻画耶和华形象时,运用了古代近东文化中的常用意象,但又根据一神教观念做了调整。

以《诗篇》68:15~22为例。第15~16句云:“巴珊山是神的山,巴珊山是多峰多岭的山。你们多峰多岭的山哪,为何斜看神所愿居住的山?耶和华必住这山,直到永远。”这两句诗的中心是耶和华所居之山与其他多峰多岭的山之对比。诗句中隐含了“立于山上之神”的母题,可以举两例与之对应的图像。一枚年代约为公元前1750年的印章中,一位神灵立于三座山之上,他左手持棒,右手持杖与另一不知名武器。这位神灵可能是叙利亚巴力匝丰(Zaphon)。另一枚叙利亚印章年代大约为公元前1200年,印章上有四位人物,其中有一神灵立于两座山之上,他左手持斧,右手持棒,可能是天气之神特舒卜。“多峰多岭的山”意味着多神观念,《诗篇》68:15~16隐含了多神观念与一神观念的冲突。

又如《诗篇》68第21句:“但神要打破他仇敌的头,就是那常犯罪之人的发顶。”“打破仇敌的头”对应着古代近东图像中“击打着的神”这一常见母题,仅“击打着的神”这一母题,就有10幅图像与之对应。这些图像中,击打者打击的对象可能为人、狮子、长角的蛇或其他动物。撒玛利亚出土的一例象牙镶嵌图案,其年代大约为公元前8世纪:一位男性右手持棒,左手揪住一位跪伏者的发顶,见图6。但也有一些图案中,击打者并无打击对象,其高举武器之姿势仅具象征胜利与统治意味。克林贝尔认为,《诗篇》68第21句同样意在强调耶和华的胜利与统治。

图6 撒玛利亚牙雕

值得注意的是,克林贝尔的分析具有明显的方法论意识,如他在第五章《古代近东图像中作为勇士的上帝与作为天神的上帝》导论中专门探讨了图像阐释方法论。E·潘诺夫斯基曾将图像处理分为三个阶段:图像前的描述、图像分析、图像阐释[14](P31~44)。克林贝尔的分析重点为图像分析,他还提出:在探讨图像与文本的关联之前,应该根据图像自身的权利来理解。他将具有勇士特性的古代近东神灵图像分为“正在击打的上帝”“弓箭手场景”“持矛上帝”与“武装的神”等4类;具有天空特征的神灵形象分为“有翼日轮中的上帝”“供水的上帝”“神圣的棕树”等9类;兼具勇士与天神特征的神灵则分为“有着植物-矛且正在击打的神”“有着雷电束且正在击打的神”“立于山上的天气之神”“斗蛇的天气之神”“武装的天气之神”等7类。

四、神话图像阐释的可能性及其限度

根据语境阐释图像是图像学研究的一条重要原则,但图像的多义性仍是图像阐释中难免遭遇的一种现象。比如关于良渚文化玉器神徽的兽面形象辨识,中国学界存在着虎面说、猪面说、龙身说、鱼面说、鸟形象说等多种说法。近东神话图像研究中也存在着图像意义众说纷纭的情景。乔·勒蒙的著作《〈诗篇〉中耶和华的翼翅样式》为图像多义性的探讨提供了颇有启发性的案例。《诗篇》中有六处提到耶和华的翼翅,如“将我隐藏在你翅膀的荫下”(诗17:8),“世人投靠在你翅膀的荫下”(诗36:7),“我要投靠在你翅膀的荫下”(诗57:1)等。这些诗句都以翅膀之荫喻耶和华之护佑。

不过,关于“翅膀之荫”意象的背景与意义存在着不少歧说:赫尔曼·兖克尔(Hermann Gunkel)认为这一意象直接取自普通鸟类意象;理查德·克利福德(Richard J.Clifford)认为这一意象源自《出埃及记》将耶和华比喻为鹰的传统;路易斯·勒·马特(Louis Alexis Frederic le Mat)认为《诗篇》作者试图营造“有翼日轮”意象;奥特玛·基尔等学者认为这一意象源自古埃及用张开的翼翅象征守护君王的观念[4](P192);希尔维亚·施罗尔认为翅膀唤起伊西斯或尼弗希斯(Nephthys)等守护女神的意象;阿图尔·魏瑟等学者则认为耶和华之翅指涉耶路撒冷圣殿中带翅的基路伯。[5](P1~2)

乔·勒蒙这样归纳上述歧说:《诗篇》中的耶和华之翼翅应该理解为一种神圣意象、换喻或隐喻。他运用古代近东图像探讨了《诗篇》中“耶和华之翼翅”意象。他先将青铜器时代晚期至波斯时期叙罗-巴勒斯坦的翅膀图像分为两大类:鸟类(包括狮身鹫、鹰、鸽、鸵鸟及其他鸟类)之翅;神怪之翅,具体又可分为混合类形象(包括有翼斯芬克斯、羽蛇、甲虫、有翼精怪)和有翼神灵(拟人状有翼日轮、有翼人身男神或有翼人身女神)。之后,乔·勒蒙分别对《诗篇》中的6首诗作细致的文学分析与图像学分析。

以《诗篇》第17首(以下简称“诗17”)的文学分析为例,乔·勒蒙重点分析了诗中作者、敌人及上帝的形象。诗人将自己描述为一个谨守正道者,同时需要耶和华救护以脱离恶人。诗人的仇敌被描述为“恶人”:他们的心被脂油包裹,他们用口说骄傲的话;他们围困诗人,像狮子一样蹲伏在暗处。耶和华在诗人眼中拥有人一样的形象,诗人渴望见到他的面,希望耶和华发出判语,倾听诗人的言语,用右手拯救投靠者,用刀救护诗人性命。在诗人笔下,耶和华是一个审判者、诫命颁布者、鉴察者及正义的执行者。[15](P69~73)

在诗17的图像学分析中,乔·勒蒙分三部分展开:鸟、有翼基路伯、有翼轮盘与有翼人形神灵。新近的《图像学路径:诗17的图像结构》一文中,乔·勒蒙的图像学分析稍有不同,分别为“作为有翼屠狮者的耶和华”“作为猎鹰的耶和华”“作为有翼日轮的耶和华”。乔·勒蒙指出,“耶和华之翼翅”意象具有多义性。

首先,有翼者抓住狮子的形象在古代近东艺术中具有深厚的传统。诗17提供的形象——有翼人身神灵屠狮——在公元前7世纪塞浦路斯-腓尼基艺术中频繁出现。出土于库里安(Kourion)遗址的一只银碗底部中央的画面就表现了这一母题,见图7。出土于哈拉夫丘(Tell Halaf)遗址的一块浮雕表现了同类母题,其年代更早,为公元前9世纪。因此,诗17的作者可能化用了这一母题。

图7 库里安遗址银碗底部

其次,乔·勒蒙指出,有翼耶和华形象也可能源自荷鲁斯神为国王提供护佑的图像传统。在古埃及与叙罗-巴勒斯坦文物中,猎鹰张开翅膀荫庇国王的形象屡见不鲜。猎鹰不仅具有神佑与君权神授的象征意涵,还体现了国王乃神的化身的观念。古埃及塞提一世时期的一块浮雕上,国王坐于王座上,其头顶与腰间各有一只张开双翅之鹰,见图8。类似场景出现在众多叙罗-巴勒斯坦印章中。值得注意的是,铁器时代叙罗-巴勒斯坦的鸟类图像中,只有猎鹰呈张开双翅状。因此,乔·勒蒙指出,诗17中的耶和华之翼可能指的是猎鹰之翼。此外,许多阐释者也指出,诗中的祈求者身份应为君王。

图8 古埃及塞提一世时期浮雕

再次,耶和华之翼翅的第三种可能性是有翼日轮。“有翼日轮”母题起源于埃及,其后流传至其他近东地区。这一母题在青铜器时代晚期至波斯时期的叙罗-巴勒斯坦艺术中较为常见。在图库尔蒂-尼努尔塔二世时期(Tukulti-NinurtaⅡ,公元前890~884年)的一块釉瓦中央,一位背有双翅的神灵出现在日轮中,这位神灵正弯弓搭箭,见图9。尼姆尔德(Nimrud)一块浮雕(年代为公元前9世纪),神灵出现在环中,他正挽弓搭箭。这两件艺术品中的神灵可能为阿舒尔(Ashur)或萨玛什(Samash),或兼而有之。乔·勒蒙认为,日轮成为阿舒尔或萨玛什的标记,解释了诗17中的耶和华之翅。正如阿舒尔一样,耶和华前去迎敌并打倒敌人。正如萨玛什是代表秩序、正义与法律的太阳神,耶和华也是神圣的审判者。

图9 图库尔蒂-尼努尔塔二世时期釉瓦

那么,如何解释“耶和华之翼翅”意象的多义性?格式塔心理学的“组织性视觉”(multistable perception,或译“多稳态视觉”)提供了一种解释。所谓“组织性视觉”,指的是一个画面有两种不同但都可以成立的视觉。要指出的是,意象的多义性并不意味着解释的随意性。在诗17中,耶和华翅膀只属于耶和华。而且,叙罗-巴勒斯坦图像中基路伯并不具有保护的象征意味,因此可以排除“耶和华之翼翅”为有翼基路伯这一解释。

五、结语

近年来,学界出现了数套大型近东图像汇编,这些图像文献为希伯来神话的图像学研究提供了极大便利。在神话的图像学研究议题上,希伯来神话的图像学研究有不少值得借鉴之处。运用古代近东图像展开希伯来神话研究,首先需要打破文字中心主义,摆脱传世文献的束缚,需要承认图像的独特权利,根据图像书写历史;其次,需要注意到在不同的语境下,同一意象可能具有不同的意义,同时也要注意图像阐释的限度;再次,在图像与文本的关系处理方面,需要承认希伯来神话与古代近东文化之间的联系,同时注意分辨古代以色列文化的特殊性与普遍性问题。这些研究经验值得国内研究者认真汲取。