贵州坡岗喀斯特森林自然保护区红外相机兽类和鸟类监测及活动节律分析

2022-06-06杨光美李佳琦张明明胡灿实粟海军

杨光美 李佳琦 张明明 胡灿实 粟海军*

(1 贵州大学林学院,贵阳 550025)(2 贵州大学生物多样性与自然保护研究中心,贵阳 550025)(3 生态环境部南京环境科学研究所,南京 210042)(4 贵州大学生命科学学院,贵阳 550025)

以贵州高原为中心的中国西南喀斯特(岩溶)地区是世界上喀斯特地貌发育面积最大的区域,也是具有全国乃至全球意义的生物多样性热点区(苏维词,2002;Bird International, 2017)。特殊的水文地质二元结构及地表水土条件限制,使得喀斯特森林生态系统非常脆弱,一旦破坏则易引发石漠化恶果,然而由于微生境多样等原因喀斯特森林的生物多样性十分丰富(容丽和杨龙,2004;曾馥平,2008)。目前,针对典型喀斯特森林自然保护区的物种编目报道并不多见,对喀斯特生物多样性热点区的物种多样性也缺乏了解。红外相机监测技术以无干扰、自动化、非损伤性和准确性等特点(O’Connellet al., 2011; Burtonet al.,2015),迅速成为当前野生动物监测和生态学研究的主流技术之一,并成为全国性监测网络的标准化方法(李晟等,2014;肖治术等,2014),红外相机数据不仅有利于物种编目,也可为评估野生动物的丰富度、分析活动节律提供重要依据(肖治术等,2014)。而活动节律反映了动物在不同时间尺度上的活动强度及变化规律,是物种在内源时钟影响下对环境条件、种间关系等的响应与适应,掌握主要物种活动节律对于保护管理具有重要的意义(尚玉昌,2006)。

贵州坡岗喀斯特森林自然保护区(以下简称“坡岗保护区”;北纬24°57′ ~25°05′,东经104°58′ ~105°03′) 位于贵州省黔西南州兴义市东部,地处云贵高原东南边缘向广西山地丘陵山地过渡的倾斜地带,位于“中国桂西黔南石灰岩生物多样性保护优先区域”西北角,是贵州南、北盘江重要的生物廊道与交接过渡地带,生物多样性区位节点地位突出(张华海等,2006)。坡岗规划保护区域面积16 700 hm2,海拔760 ~1 553 m,平均约1 200 m,年平均气温16℃,年降雨量1 520 mm,为中亚热带季风湿润气候,该区属典型的喀斯特地貌区域,具有峰丛峡谷、峰丛洼地、峰林洼地和石林等独特的喀斯特地貌类型,现存地带性植被为常绿阔叶混交林、落叶阔叶林、石山藤灌丛和石山灌木林。区内水热条件良好,生态环境特殊,生物资源十分丰富,是贵州最为典型的喀斯特森林生态系统类型自然保护区之一。前期综合科学考察已记录兽类9 目19 科55 种,鸟类13 目31 科110 种(张华海等,2006)。由于毗邻坡岗保护区的兴义市城镇化迅速扩张对保护区内外物种生存产生了严重威胁,部分物种正面临着局部灭绝的风险。为此,我们利用红外相机监测技术对坡岗保护区野生动物资源进行了长期监测,以期掌握区内野生动物资源,尤其是大中型兽类资源现状,为保护区管理局对野生动物资源的管理和保护提供科学依据。

1 研究方法

1.1 红外相机布设

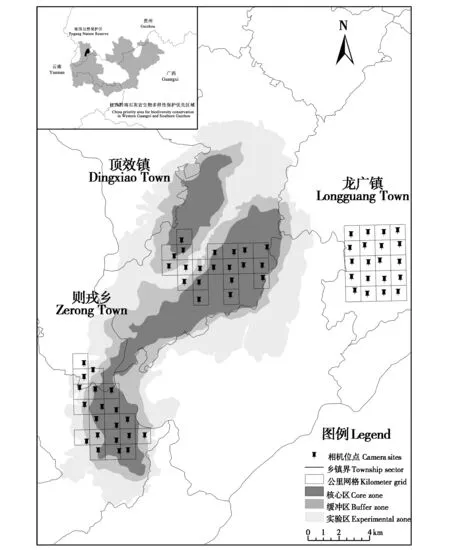

2017年2月至2020年1月,在保护区内外以连续1 km×1 km的网格选取3个样区[龙广(保护区周边)、顶效和则戎],每个样区共20 个连续抽样网格,按照系统抽样方法进行编号,每个相机位点尽量布设在网格中心,选择离水源地近、人为干扰较小、野生动物易于出没(如发现足迹、粪便等) 的林区,选取树干固定红外相机(猎科型号Ltl6210),安装方法及相机维护等参照肖治术等(2014),监测期间每3 ~6 个月进行一次换卡、电池更换以及相机补装(图1) (附录1)。为便于后续数据分析,将单台红外相机在野外连续工作24 h定义为一个相机工作日(camera day)。红外相机监测区域内所有相机位点开始工作到工作人员回收相机时拍摄的最后1个图像的累计时间间隔记为总有效相机工作日,为保证数据的独立有效性,将同一相机位点拍摄的同一物种30 min 内的图像记作一次独立探测图像(independent photograph) (李晟等,2016)。

附录1 坡岗保护区红外相机位点信息Appendix 1 The locations of camera traps in Pogang Nature Reserve

图1 坡岗保护区红外相机布设位点Fig. 1 Camera sites of infrared cameras in Pogang Nature Reserve

1.2 数据处理与分析

本次监测共布设红外相机60 台,期间相机累计损失4 台(当地居民盗取和相机未能回收),将所有回收相机数据分为兽类、鸟类、其他动物类(昆虫、家畜等)、工作人员和其他人员5 类,本次监测获得18 367 个相机工作日,图像137 621 张,独立探测图像5 328 张,其中可以识别的兽类独立探测图像有1 659 张,鸟类1 121 张,无法识别的图像(昆虫、小型鼠类等) 2 170 张,人类(工作人员和居民)和家畜图像387 张。兽类和鸟类分类系统分别参照魏辅文等(2021) 和郑光美(2017),除松鼠科(Sciuriade) 外夜间拍摄的小型鼠类因难以鉴别,未纳入分析。

为分析监测取样是否充分,以10 个有效相机工作日为一个采样周期,基于整个采样周期内所获物种及出现的频数(独立探测图像) 建立一个适当的模型,用以估计整个抽样数据内物种的丰富度,利用R 软件“vegan”包中的“specaccum”函数绘制物种累计曲线,并通过“specslope”函数计算在给定采样周期内的物种累计曲线的导数,用于表征物种数量的增加率(r)。采用相对多度指数(relative abundance index, RAI) 计算保护区内鸟兽的群落组成和各物种丰富度(O’Brienet al.,2003),并采用Shannon-Wiener 多样性指数计算各区域内(保护区不同功能区及外围区域)鸟兽群落的多样性差异(Magurran,2004)。计算公式:

其中,IP为某一物种所有位点获得的独立探测图像,CD为区域内有效相机位点的总相机工作日。H为区域内的物种多样性指数,s为物种数,Pi为第i物种的个体比例,即第i物种的独立探测图像数/区域内总的独立探测图像数。

通过提取物种独立探测图像的实际拍摄时间,使用核密度估算方法(Kernel density estimation) 建立物种的日活动节律模型,核密度的计算公式为(Ridou and Linkie,2009):

式中,Kv为von Mises 分布的概率密度函数,d(x,xi)为任意一点x与样本量i之间的角度距离。

日活动节律图通过R 软件“activity”包中“densityPlot”函数进行绘制(Ridout and Linkie,2009; O’Connellet al., 2011;陈立军等,2019)。以上所有数据分析和作图均使用R 4.03 软件和Arcgis10.3等软件完成。

2 结果

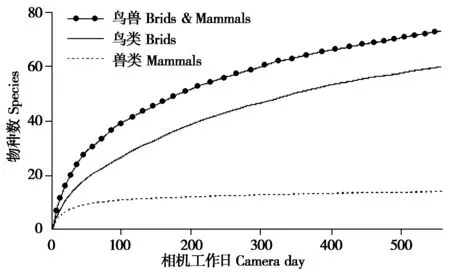

物种累计曲线表明(图2),兽类物种在170 个相机有效工作日内快速增长,超过170个相机有效工作日后物种的增加率为r= 0.096,曲线趋于平缓,取样较充分。而鸟类物种在170个相机有效工作日内快速增加(r=1.013),之后增长相对变缓,但在有效工作日达550 d 时,物种仍有增加(r=0.396),总曲线(鸟+兽)也受到鸟类曲线的影响,与鸟类曲线类似。

图2 坡岗保护区红外相机监测物种累计曲线Fig. 2 Species accumulation curves by infrared camera in Pogang Nature Reserve

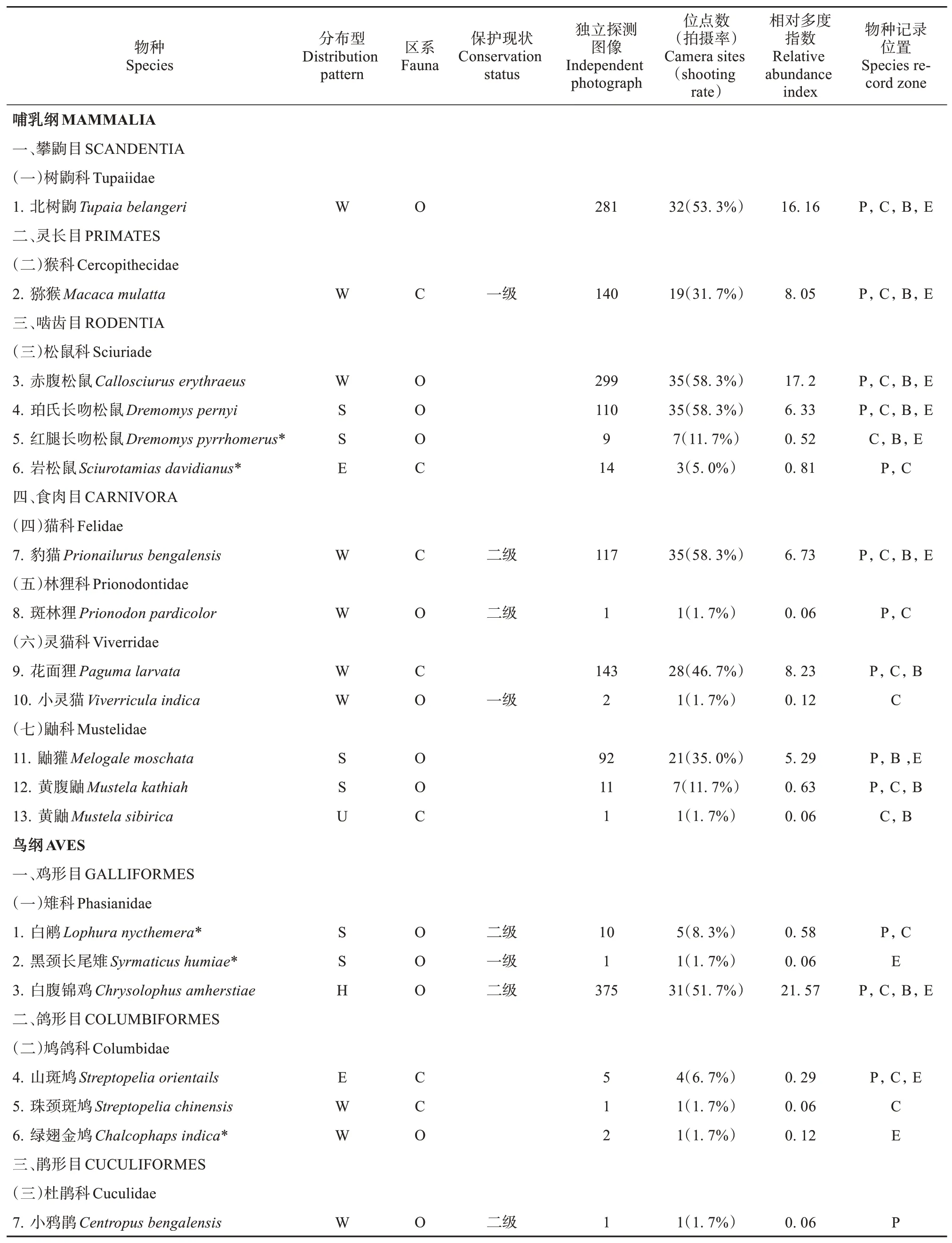

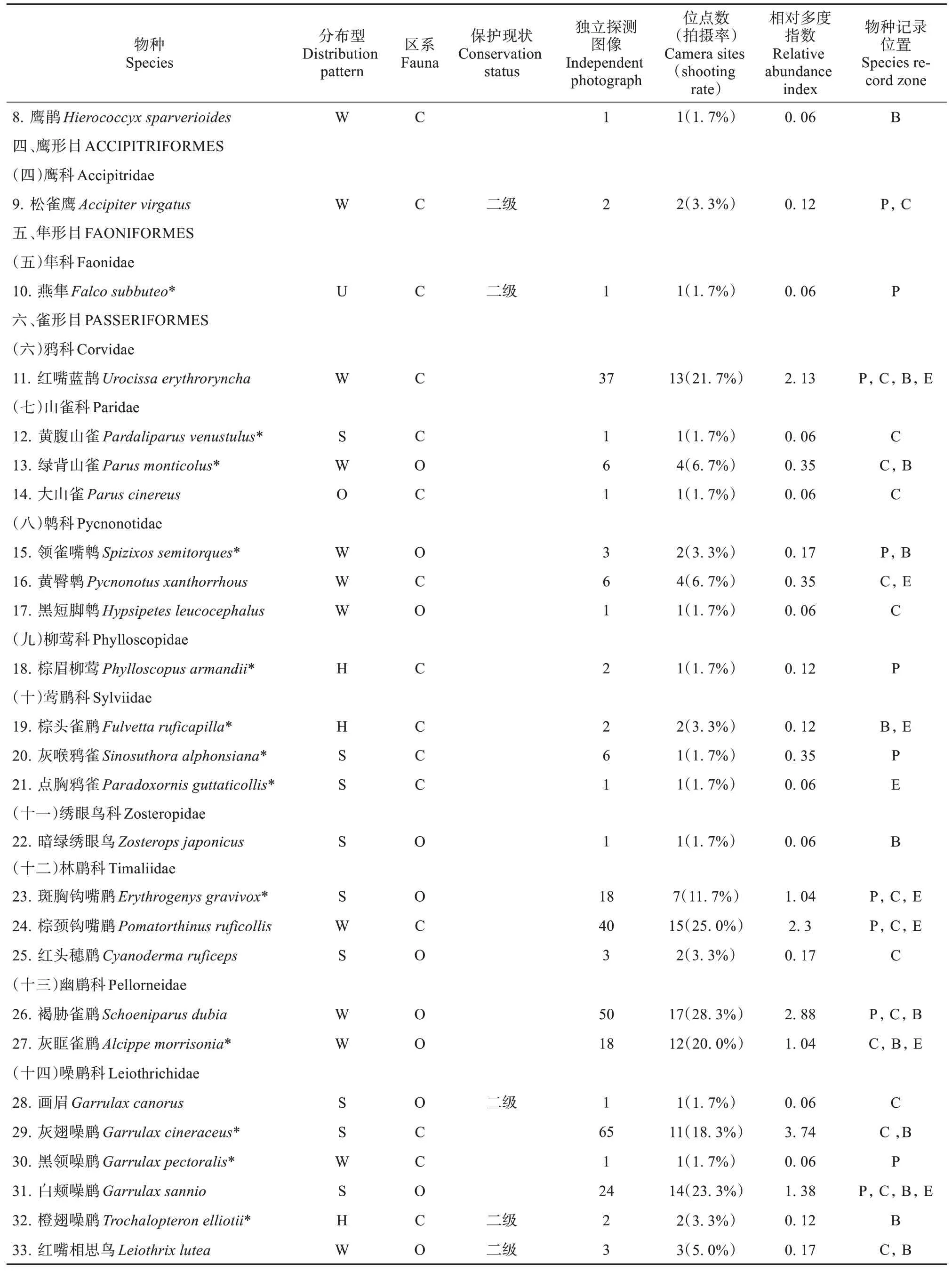

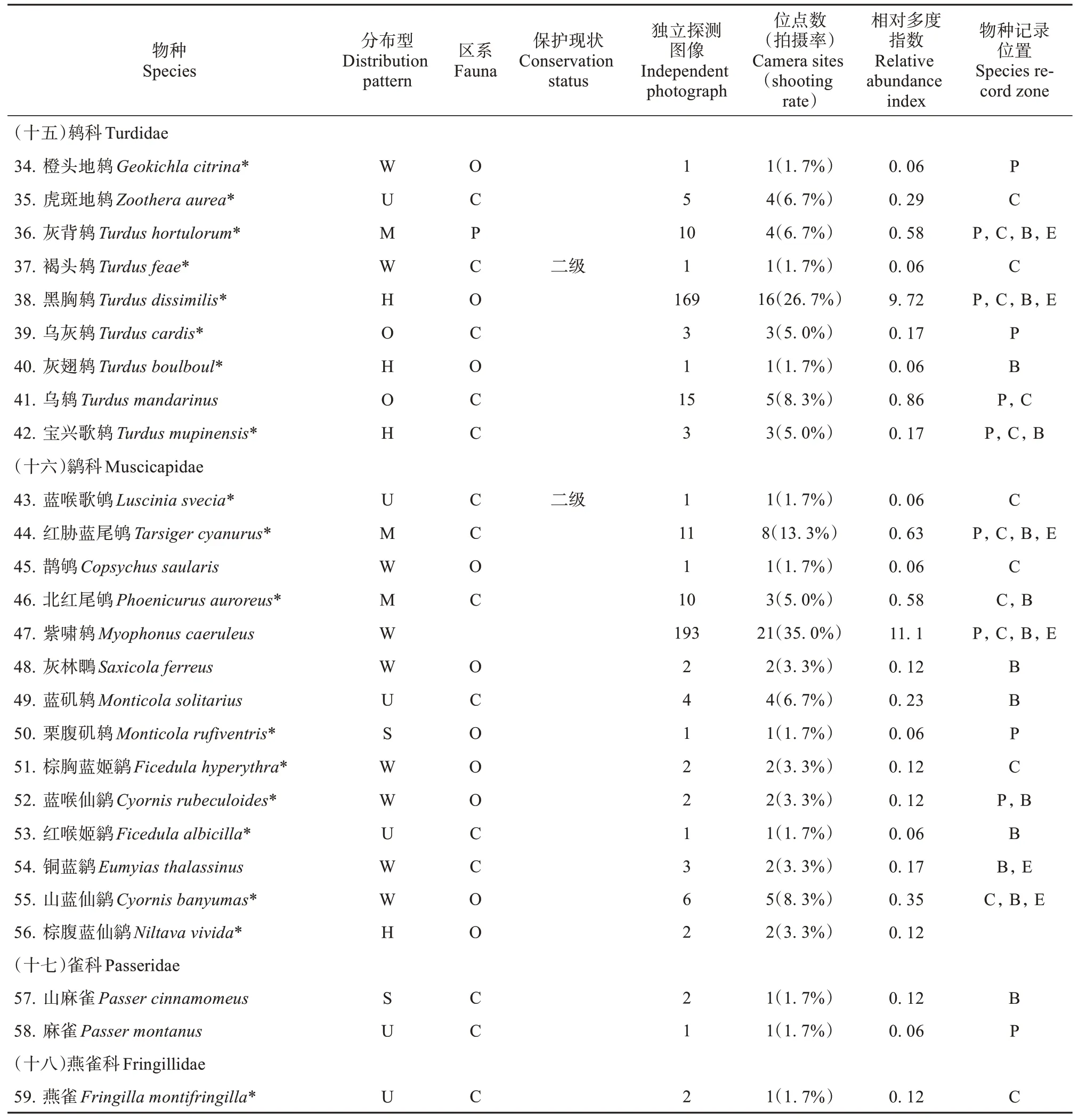

本次共记录到兽类4 目7 科13 种(附录2)。包括国家一级重点保护野生动物小灵猫(Viverriculaindica);国家二级重点保护野生动物猕猴(Macaca mulatta)、斑林狸(Prionodon pardicolor)、豹猫(Prionailurus bengalensis)。物种数最多的为啮齿目松鼠科(4 种)。RAI 较高的物种依次为赤腹松鼠(Callosciurus erythraeus) (17.20)、北树鼩(Tupaia belangeri) (16.16)、 花 面 狸 (Paguma larvata)(8.23)和猕猴(8.05)。核心区的兽类Shannon-Wiener多样性指数高于其他区域(表1)。

鸟类共记录到6目18科59种(附录2),包括国家一级重点保护野生动物黑颈长尾雉(Syrmaticus humiae),国家二级重点保护野生动物白鹇(Lophura nycthemera)、白腹锦鸡(Chrysolophus amhersti-ae)、小鸦鹃(Centropus bengalensis)、松雀鹰(Accipiter virgatus)、燕隼(Falco subbuteo)、画眉(Garrulax canorus)、橙翅噪鹛(Trochalopteron elliotii)、红嘴相思鸟(Leiothrix lutea)、褐头鸫(Turdus feae)和蓝喉歌鸲(Luscinia svecia)。物种数最多的为雀形目鹟科(14 种),占鸟类总数的23.73%。RAI 较高的物种依次为白腹锦鸡(21.57)、紫啸鸫(Myophonus caeruleus) (11.10)、黑胸鸫(Turdus dissimilis)(9.72)和灰翅噪鹛(Garrulax cineraceus)(3.74)。保护区外围的鸟类Shannon-Wiener 多样性指数高于保护区内(表1)。红外相机拍摄的部分物种照片见附录3。

表1 坡岗保护区功能区及外围鸟兽调查结果汇总Table 1 Summary of survey results of the functional zone and periphery birds and animals in Pogang Nature Reserve

对本次监测相对多度指数较高的地栖性鸟兽活动节律进行了分析(图3)。白腹锦鸡为昼行性动物,花面狸、鼬獾(Melogale moschata) 和豹猫为夜行性,但豹猫白天仍活动。白腹锦鸡和鼬獾的日活动节律呈现出双峰趋势,花面狸与豹猫为单峰型。白腹锦鸡的日活动强度最高峰在17:00左右,花面狸和豹猫均在23:00左右,鼬獾在21:00左右。

3 讨论

本次监测鸟兽物种数共72 种,隶属于10 目25科,与历史科考资料相比(张华海等,2006),占已记录物种数的43.64%,其中兽类占23.64%,鸟类占53.64%,新增兽类2 种、鸟类34 种(附录2)。本次监测新增了较多物种,可能是以往的科考数据采用传统样线法、访问法和足迹链法等,数据虽来源广泛,但缺乏影像资料佐证。同时,原调查记录的很多中大型兽类,如黑叶猴(Presbytisfrancoisi)、赤狐(Vulpes vulpes)、林麝(Moschus berezouskii)、 赤 麂 (Muntiacus muntjak) 和 小 麂(Muntiacus reevesi) 等均未发现,究其原因可能是保护区内人口密度大,对自然资源的依赖性强,部分区域存在修路、放牧(牛、羊和家犬)、挖药和砍柴等人类活动,对野生动物产生了严重的影响,导致中大型兽类数量不断下降或者已经局部灭绝;也可能是传统调查结果有误。但本研究未发现坡岗保护区存在有蹄类物种分布,明显不同于贵州其他喀斯特地貌自然保护区(粟海军等,2018;王丞等,2019;杨雄威等,2020),其原因有待进一步深入研究。

附录2 坡岗保护区红外相机所记录的鸟兽物种名录Appendix 2 Species list of mammals and birds recorded by camera trapping in Pogang Nature Reserve

生境内不同景观的异质性和层次丰富性是影响物种多样性的重要因素(孙儒泳,2001)。坡岗保护区及外围区域鸟兽物种多样性差异较大,核心区兽类物种多样性指数高于其他区域,与兽类物种高度依赖森林生境有关,核心区森林植被保存较完好且人为干扰相对较低,可为兽类提供隐蔽的生境和丰富的食物来源。保护区外围鸟类多样性高于保护区内,原因可能是保护区外围人口密度较高,生境分布于农田和乡村建筑之间,具有边缘性效应,生境异质性较高,同时农田生境为鸟类群落提供了丰富的食物,较保护区内常绿阔叶林、常绿落叶阔叶林和针阔混交林等生境具有较高的鸟类群落多样性(张菁等,2021);亦可能与红外相机拍摄鸟类的局限性有关,本次所记录的鸟类大部分均为雀形目,而对其他树栖性鸟类的记录不足。

气温是影响动物日活动节律的重要因素,动物会根据一天中不同时段的气温调整活动节律,以避开高温和低温带来的不利影响。本文对白腹锦鸡的研究结果与刘小斌等(2017) 对红腹锦鸡(Chrysolophus pictus) 和红腹角雉(Tragopan temmminckii),陈文豪等(2019)对白颈长尾雉(Syrmaticus ellioti)和白鹇的研究结果类似。正午时段,由于气温较高,雉类物种活动强度有所下降,日活动模式表现为双峰趋势。已有研究表明花面狸是一种典型的夜行性动物(刘宇等,2019),活动强度最高峰在23:00 左右(张源笙等,2017),夜间活动有助于躲避环境高温,同时增加其隐蔽性,减少暴露风险。鼬獾和豹猫为坡岗保护区具有较高相对丰富度指数的两种中小型夜行性食肉动物,表明两者在坡岗保护区的种群数量较为可观。鼬獾喜夜间活动,行为活动往往隐秘,活动节律呈双峰趋势,这与姚维等(2021) 对同为喀斯特地貌的广西弄岗国家级自然保护区内鼬獾活动节律的研究相同。豹猫的活动强度最高峰在23:00左右,这与张源笙等(2017) 的研究结果(18: 00—24: 00) 接近;胡强等(2020) 对卧龙保护区内豹猫的研究结果表明,其在昼间几乎不活动,与本研究结果相差较大;刘宇等(2019) 对古林箐省级自然保护区内豹猫的研究结果表明,豹猫昼间仍有活动,与本研究的结果相似。这表明动物的活动节律受到不同区域食物丰富度、生境质量、人为活动和遗传因素等多种综合因素的影响而表现不同(原宝东和孔繁繁,2011)。本研究豹猫在坡岗保护区白天仍有活动,可能是因为坡岗喀斯特地区食物资源和水资源匮乏,需相应地增加白天搜寻食物的时间,有研究表明豹猫的食物资源中鸟类占比较高(张逦嘉等,2011),而白天活动易捕食鸟类。

坡岗是黔桂交界处喀斯特森林生态系统的典型代表,本研究可为进一步揭示喀斯特森林野生鸟兽群落特征,促进区域生物多样性保护提供重要参考。

致谢:感谢黔西南州林业局黄秀忠、张卫民、余醇及坡岗自然保护区管理站袁泉等提供帮助,感谢贵州大学林学院王丞、王娇娇、彭彩淳、杨雄威等多位研究生共同参与野外调查工作。

续附录1 Continued from appendix 1

续附录2 Continued from appendix 2

续附录2 Continued from appendix 2