双侧壁导坑法在大跨度软弱围岩隧道的应用

2022-06-06廖巧玲赵启雄戴军

廖巧玲 赵启雄 戴军

摘要:文章依托天峨(黔桂界)至北海高速公路(巴马至平果段)2号隧道工程项目,介绍了大跨度软弱围岩隧道初喷工艺和双侧壁导坑法施工过程及工艺,并对施工过程中的控制要点进行总结,对临时支护拆除技术进行优化,最后探讨了工法体系转化的可能性。结果表明:初喷工艺可以提高围岩的自承能力;施工过程中一定要按照设计施工,保证隧道施工质量;对临时支护拆除技术进行优化后可提高隧道结构的稳定性;采用上台阶双侧壁、下台阶全断面开挖对施工进度有所提升,但施工安全稳定性具有一定的风险。

关键词:双侧壁导坑法;大跨度软弱围岩;初喷工艺;临时支护拆除技术;工法体系转换

中图分类号:U455.7

0 引言

随着隧道跨度的增大,高度基本保持不变,导致隧道的高跨比减小,使隧道开挖后应力重分布差,表现为拱顶不稳定且存在较大的松弛地压,对围岩稳定和结构受力产生不利影响。而双侧壁导坑法作为大跨度软弱围岩段的主要施工工艺,是一项边开挖边支护的施工技术,其主要原理是将整个隧道分为左、中、右3个小断面施工,先进行左右洞的施工,再进行中导洞的施工,最后拆除临时支护形成一个完整的全断面。其主要针对高跨比小、围岩地质条件较差等情况,可有效降低隧道围岩的沉降,因此,其对施工工艺要求极为严格。

近年来,关于双侧壁导坑法在大跨度隧道的应用广受学者们关注。陈磊[1]介绍了双侧壁导坑法的施工特点及工艺原理,重点对其工艺流程、施工步骤及操作要点进行详细论述,提出了施工注意事项;王训[2]结合某工程案例,对大断面单洞四车道隧道施工中采用的三台阶七步开挖工艺以及双侧壁导坑工艺进行了分析,总结了施工要点;Huang M等[3]采用有限元分析方法,对超大断面隧道开挖过程进行有限元模拟,揭示了大断面隧道开挖变形机理,并优化了相关施工技术;潘朝雄[4]以高速公路隧道Ⅴ级围岩浅埋软弱围岩段为计算对象,针对双侧壁导坑施工工艺对施工方案进行优化,并对施工关键技术进行了设计和研究;史智超[5]以实际工程为例,分析了大跨径隧道双侧壁导坑法施工过程及工艺,得出现场实际施工过程中应针对其优缺点进行合理规划与设置,扬长避短,保证隧道施工安全。

目前,关于隧道双侧壁导坑法在施工前、中、后的整体性研究较少,所以本文以实际工程项目为背景,对其整体施工工艺进行分析、优化,为以后类似隧道施工提供一定的借鉴。

1 工程概况

天峨(黔桂界)至北海高速公路(巴馬至平果段)位于河池市及百色市,其中,百色市属典型的三叠系地层,场地内岩性以泥岩为主,夹砂岩。本文以2号隧道为研究对象,其设计时速为120 km/h,双向六车道,设计内轮廓净宽为19.18 m、净高为11.19 m。具体隧道信息如表1所示。

2 初喷工艺分析

初喷工艺能够有效控制围岩掉块现象的发生,尤其针对砂岩及泥质砂岩等围岩自稳能力差、较破碎的工况。在采用双侧壁导坑法施工前进行初喷工艺的施工具有一定的必要性。

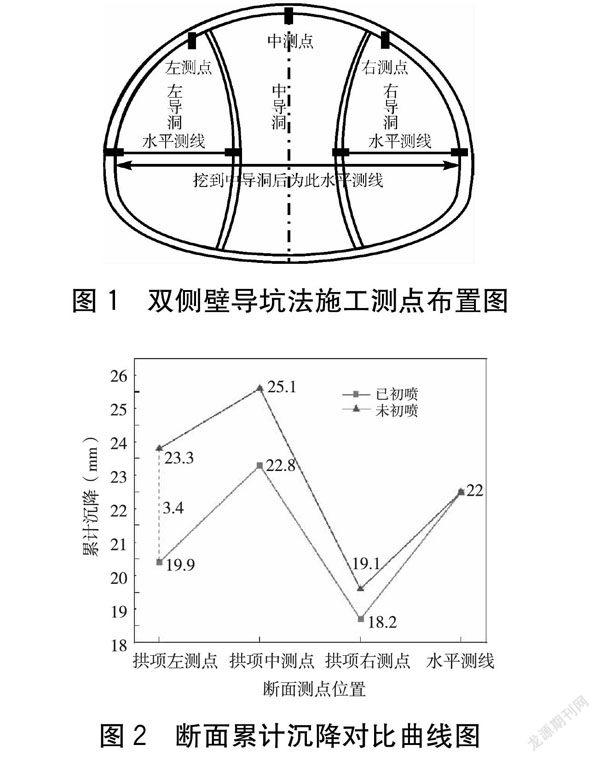

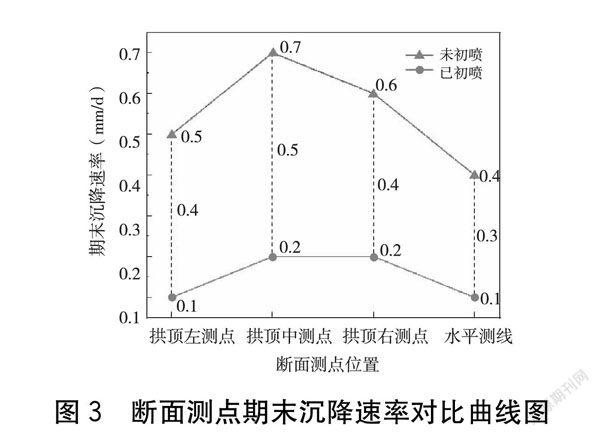

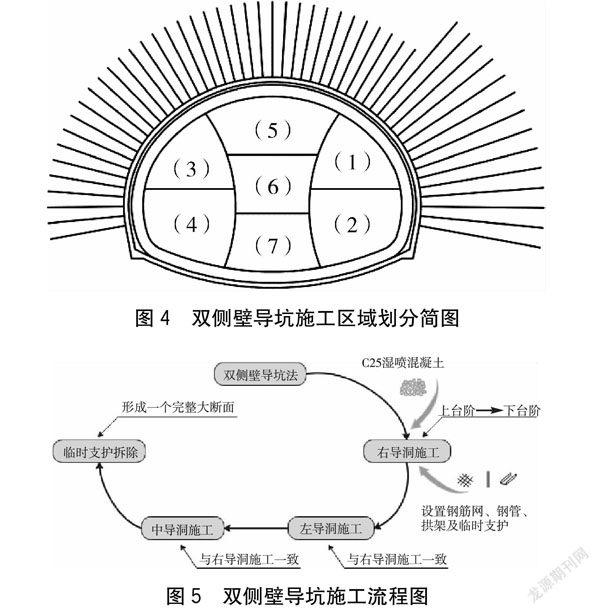

为验证初喷工艺要求的科学性,本研究在2号隧道出口左洞监测段落ZK7+045~ZK7+009针对性地布设两个监测断面,如图1所示。该段围岩等级均为Ⅴ级围岩,监测时间均为40 d。于ZK7+035断面出渣完成后即进行初喷,ZK7+030断面出渣完成后不施作初喷。收集这两个断面沉降数据进行对比分析,监测结果如图2和图3所示。

由图2和图3分析可知:进行初喷工艺施工断面各测点的沉降累计位移和期末沉降速率相对未进行初喷工艺施工断面的要小。其中,拱顶左测点累计位移差值达3.4 mm,拱顶中测点期末沉降速率差值达0.5 mm/d。这主要是因为初喷工艺可以帮助围岩发挥和提高自承能力,防止岩体发生风化和松弛,从而可以减小掉块现象和坍塌事故发生的可能性。因此,隧道开挖排险后应立即对岩面进行初喷混凝土施工,再进行初期支护。

3 双侧壁导坑法施工工艺及控制要点

3.1 双侧壁导坑法施工工艺

由于2号隧道出口左洞段属浅埋施工区域,该处的地质以破碎状为主,缺乏完整性与稳定性,因此采用双侧壁导坑法进行施工,并将其划分为7个部分,按顺序开挖。具体分布情况如图4所示,施工流程如图5所示。

3.1.1 右导洞施工

首先根据图纸进行测量放样,再进行区域(1)开挖,开挖后采用C25混凝土进行初喷作业,喷射厚度≥4 cm,然后进行钢筋网、拱架及临时支护的安装,其中,钢筋网型号为 8 mm,布置间距为20 cm×20 cm;拱架采用Ⅰ18型钢,纵向间距为50 cm;临时支护采用Ⅰ18工字钢作为支撑钢拱架结构。考虑到钢拱架的稳定性要求,需在钢架底部布设2根长为4 m、壁厚为3.5 mm的 42 mm无缝钢管,作为锁脚钢管。最后再进行复喷混凝土施工,喷射厚度需达到28 cm,每循环施工进尺为1.5 m。

在区域(1)施工完成后,即开展区域(2)开挖。在区域(1)初喷混凝土施工后,边墙施工阶段需要进行注浆加固,其中,钢管型号为 42 mm,长度为4 m,环、纵间距为1 m,在0.5 MPa条件下注入水泥浆,通过水泥浆的凝结作用,对围岩进行有效加固。

3.1.2 左导洞施工

左导洞施工与右导洞施工工序一致,先进行区域(3)施工,再进行区域(4)施工。

3.1.3 中导洞施工

在区域(4)施工达9 m后,方可开展中导洞上台阶区域(5)的施工,其工序与区域(1)施工一致;待区域(5)施工进尺达两个循环后方可进行区域(6)施工,工序与区域(1)施工一致;在区域(6)施工结束后且无质量问题,再按照区域(1)施工工序进行区域(7)的施工。

3.1.4 临时支护拆除及工艺优化

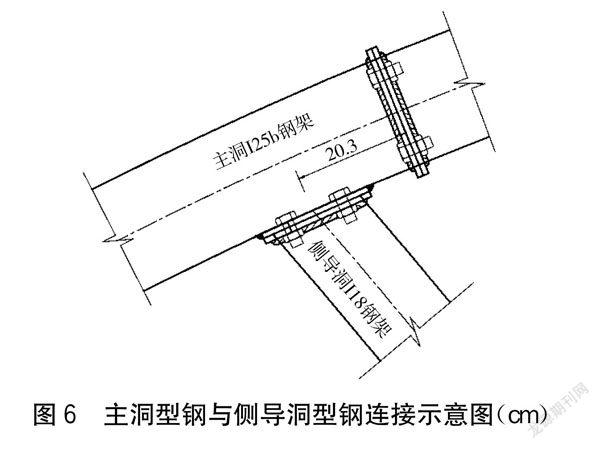

在主洞型钢与侧导洞临时拱架连接位置,设计采用M20高强螺栓进行连接,如图6所示。遵循施工规范的要求,喷射混凝土需与掌子面密贴,有效控制围岩松动变形,保证施工安全。但此做法由于高强螺栓全部被喷满,不利于拆除,对临时支护的整体拆除有较大的影响。且现场对连接位置直接使用炮机进行暴力拆除,导致拆除面平整度降低,部分位置喷射混凝土剥落开裂,有一定的安全隐患。

3.1.4.1 规范工艺

临时拱架拆除要求布置变形观测点对拆除前后进行监控,初期支护稳定后进行拆除,确保安全。凿除喷射混凝土过程中,应逐榀钢架自上而下进行。凿除过程中,下方严禁行人机械通过。

3.1.4.2 工艺改进

预先在连接板位置对高强螺栓使用土工布进行包裹保护。在监控量测数据符合规范要求的基础上,对连接位置预留不喷。后续拆除即可先拆除高强螺栓,再整体拆除临时拱架。

对连接位置预留不喷,后续拆除即可先拆除高强螺栓,再整体拆除临时拱架,拆除后连接位置的平整度较好。因此,对临时支护拆除技术的优化具有一定的积极作用。

3.1.4.3 性能分析

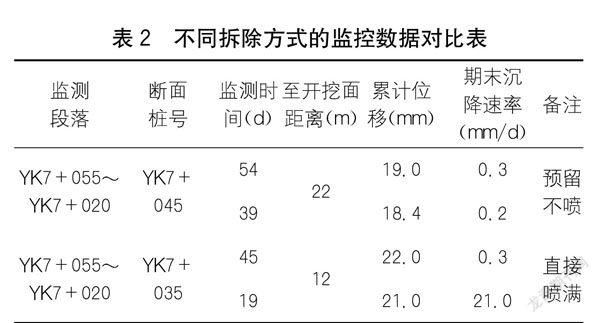

针对上述工艺的改进,利用监控量测技术分别对两种拆除方式进行监测数据对比,如表2所示。

由表2分析可知,连接位置预留不喷相比较于连接位置喷满,累计位移及期末沉降速率数据都要偏小。这主要是因为如果直接满喷再暴力拆除,会直接影响结构的整体性,使连接处受力不均匀。因此,采用连接位置预留不喷的方法无论从施工进度和施工质量来对比均要优于满喷。

3.2 双侧壁导坑法施工控制要点

侧壁导坑形状近似于椭圆形断面,结合现场施工图纸得出以下施工控制要点:

(1)在采用双侧壁导坑开挖之前,导坑跨度宜为整个隧道跨度的1/3。

(2)施工中应注意左右导坑施工时应前后拉开距离≥15 m;导坑与中间土体同时施工时,导坑应超前30~40 m;各导坑上下台阶距离为5~10 m。

(3)支护的型钢支架,需严格按设计位置预留孔,保证超前钢管的打设支护。另外,辅助初支施工的混凝土预制垫块等,需提前制作好,以保证隧道施工质量。

4 工法体系转换

对采用双侧壁导坑法施工的隧道,根据现场开挖下台阶实际的基岩情况,取消下台阶临时支撑,采用全断面进行分幅开挖,尽早闭合仰拱钢架,实现整个隧道断面拱架成环,即先行导洞上台阶开挖→后行导洞上台阶开挖→中导洞上台阶开挖→下臺阶分幅施工。

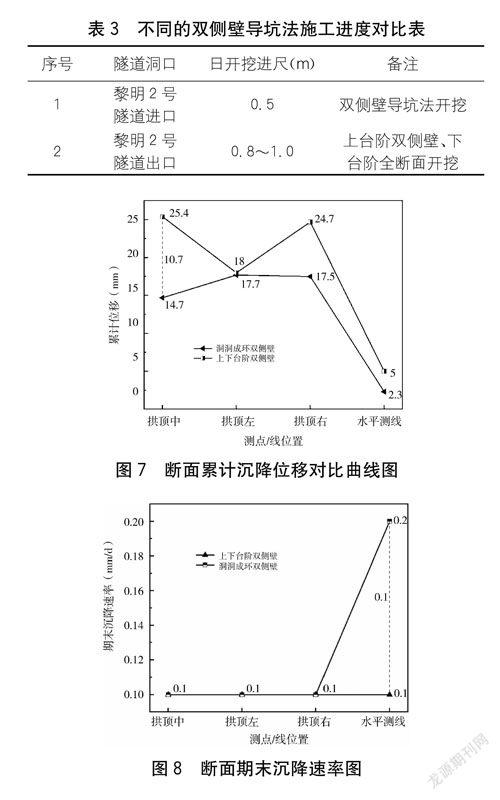

为验证该工艺的可行性,本研究在2号隧道进口左洞监测段落ZK5+158~ZK5+207进行双侧壁导坑法施工,针对性地布设两个监测断面,测点布置与图1一致。在2号隧道出口左洞监测段落ZK7+045~ZK7+009进行上台阶双侧壁、下台阶全断面开挖施工,同样根据图1布设两个监测断面。其中,此两段围岩等级均为Ⅴ级围岩,监测时间均为40 d。收集相关断面沉降数据进行对比分析,同时对两种开挖方式的施工进度进行统计,结果分别如图7~8和表3所示。

由表3和图7、图8分析可知:

(1)在围岩级别相同的条件下,双侧壁导坑法施工相比上台阶双侧壁、下台阶全断面施工的日开挖进尺较小,最大差值为0.5 m/d。主要原因是由于双侧壁导坑法工序复杂,且技术要求较高。

(2)双侧壁导坑法施工相比上台阶双侧壁、下台阶全断面施工的累计位移较小,期末沉降速率基本一致,最大位移差值为10.7 mm。由此可以认为,优化后的双侧壁导坑法相对来说施工进度有了一定的提升,但施工安全稳定性有一定的风险。

5 结语

(1)隧道开挖后应立即对岩面初喷混凝土,可以帮助围岩发挥和提高自承能力,防止岩体发生风化和松弛,从而可以减小掉块现象和坍塌事故发生的可能性。

(2)双侧壁导坑法施工过程中,一定要结合掌子面的结构特点,按顺序开挖,支护材料严格按照设计要求检验,保证隧道施工质量。

(3)采用连接位置预留不喷的方法,对隧道结构的稳定性及施工进度有所提高。

(4)采用上台阶双侧壁、下台阶全断面开挖方式对隧道施工进度有了一定的提升,但对施工安全稳定性有一定的风险。

参考文献

[1]陈 磊.双侧壁导坑法在高速公路隧道进口段进洞施工中的应用[J].工程建设与设计, 2021(13):184-186.

[2]王 训.大断面单洞四车道隧道施工工艺探讨[J].交通世界, 2019(14):107-108.

[3]Huang M, Xiao Z, Guo C, et al. IMPact Analysis of Double Side-Wall Pilot Tunnel Method and CD Method of Large Cross Section Tunnel Excavation[J]. Technology & Economy in Areas of Communications, 2016(4):6770,74.

[4]潘朝雄.双侧壁导坑工法在隧道软弱围岩段施工中的应用[J].科技创业家, 2012(2):21.

[5]史智超.大跨径隧道双侧壁导坑法施工技术[J].西部交通科技, 2019, 143(6):125-128.

作者简介:

廖巧玲(1988—),工程师,主要从事公路工程桥梁与隧道施工技术管理工作;

赵启雄(1995—),硕士,主要从事公路工程隧道施工技术管理工作;

戴 军(1992—),工程师,主要从事公路工程隧道施工技术管理工作。