隧道红黏土浅埋段加强支护技术

2022-06-06吴永想黄云宇周丹枫

吴永想 黄云宇 周丹枫

摘要:文章结合上降隧道工程实例,通过对该隧道红黏土浅埋段沉降现状的分析,提出了隧道红黏土浅埋段加强支护技术措施,解决了该隧道进口端进洞的施工难题,确保了隧道施工安全。

关键词:浅埋段;红黏土;加强支护;沉降控制

中图分类号:U455.7A220803

0 引言

红黏土是一种含水率高、孔隙比大、渗透性较差,具有较高强度和低压缩性特殊工程性质的黏土。红黏土隧道在雨季施工过程中,土体含水量大,不易蒸发,导致围岩强度急剧下降[1]。由于红黏土特殊的物理化学特性,隧道开挖后,拱底地基的施工沉降问题是较为常见的工程难题,长期的施工沉降变形会引起隧道洞口滑坡、围岩变形开裂、初支剥落、基底溶蚀风化、路面开裂破坏等问题,而这些问题会影响隧道的耐久性,降低其使用寿命,还会影响隧道的行车安全。红黏土地层主要矿物组成通常为石英和高岭石,含少量蒙脱石(5%~15%),硅氧化物含量较少,起集聚胶结作用的主要是化学风化后铁、铝、钛等氧化物。红黏土透水性差,遇水后土体强度快速衰减,抗剪能力明显减弱,存在自身特性上的缺陷。因此,隧道在通过红黏土地层时,特别是浅埋段,需要对地表进行防水处治,对衬砌支护进行加强,同时改善隧道拱底地基土体的工程性质[2]。本文以某高速公路的上降隧道为背景,研究隧道浅埋段红黏土地质加强支护技术,为类似隧道工程施工提供经验借鉴。

1 工程概况

上降隧道位于广西壮族自治区崇左市龙州县上降乡境内,左右洞起始桩号为:ZK273+718~ZK275+576(1 858 m)/YK273+728~YK275+582(1 854 m),属长隧道。隧道进出口均为斜坡地形,山体相对平缓,局部较陡,自然坡度为10°~30°,采用小净距+分离式隧道。隧道进口端下穿G243国道,覆盖层约2 m。隧址区特殊性岩土主要为红黏土,位于隧道进出洞口浅埋段,该处地层主要为第四系残坡积黏土与三叠系下统(πT1b)[KG(0.05mm]凝灰熔岩,凝灰熔岩为厚层状结构,岩体破碎,红黏土呈可塑及硬塑状,层厚不均,具有高液限、膨胀性、透水性差、遇水变软、抗剪强度低等不良地质特性。上降隧道洞口段为浅埋段,围岩等级为Ⅴ级,设计衬砌类型为XS5a。

2 红黏土浅埋段沉降现状描述

上降隧道进口以原设计进行开挖支护,左洞开挖至ZK273+766.5(累计32.5 m),出现洞顶地表开裂及掌子面滑移等现象。

2.1 沉降监测

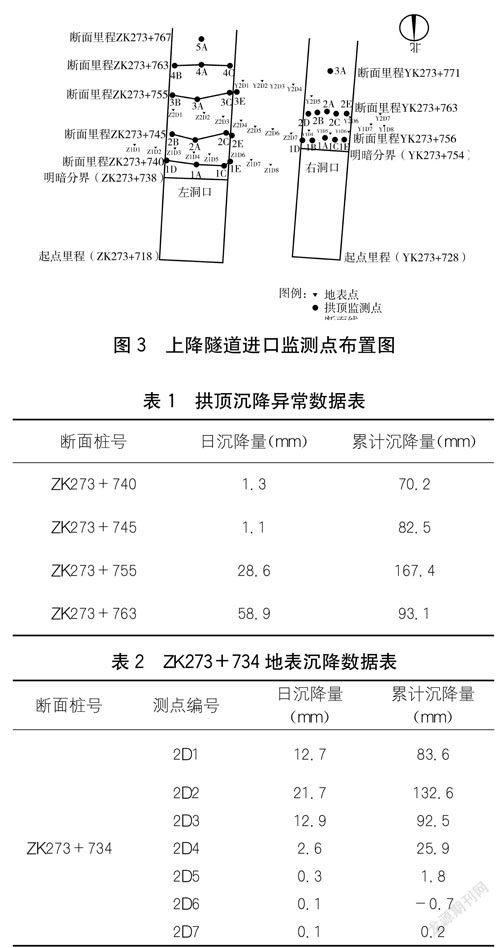

根据左洞沉降情况,项目设立位移观测点,对沉降段进行监测。于上降隧道进口地表沉降共布设三排观测点;左洞共布设监控量测观测断面4个,里程桩号分别为ZK273+740、ZK273+745、ZK273+755、ZK273+763。

如表1所示,左洞ZK273+740断面拱顶当日下沉1.3 mm,累计下沉70.2 mm,已趋于稳定;ZK273+745断面当日下沉1.1 mm,累計下沉82.5 mm,已趋于稳定;ZK273+755断面拱顶当日下沉28.6 mm,累计下沉167.4 mm,沉降不稳定;ZK273+763断面拱顶当日下沉58.9 mm,累计下沉93.1 mm,沉降不稳定。如表2所示,ZK273+734断面地表日下沉最大下沉达21.7 mm。说明掌子面发生滑移,导致沉降量变化剧烈,但初支面未见有开裂等现象。

2.2 原因分析

(1)该洞身段处于浅埋段,围岩自稳能力极差,洞身围岩应力基本由初支承担。同时,该段处于超前钢棚末尾段,超前支护强度下降,导致洞身沉降剧烈。

(2)该段围岩处于红黏土段,当时恰逢雨季,围岩遇水变软,抗剪强度降低,拱顶应力变大,拱脚处承载力下降,导致整个洞身沉降剧烈,但初支面无开裂现象。

2.3 处理思路

(3)采用临时支撑,阻止洞身继续下沉,保证其暂时稳定[3]。

(2)对围岩进行注浆,增强围岩自稳能力。

(3)采用补充加强初期支护,通过强支护与围岩自稳能力相结合,保证洞身永久稳定。

3 加强支护措施

3.1 临时支护措施

3.1.1 增设临时支撑

(1)左洞上台阶和中台阶均每隔2 m增设1道工字钢横撑、斜撑和竖撑,横撑两端紧顶两侧拱架拱脚,斜撑和竖撑顶部紧顶拱部初支,控制沉降;(2)将初支拱架表面混凝土凿除,采用焊接将支撑与初支拱架相连;(3)锁脚锚杆与钢拱架采用钢筋焊接连成整体,保证洞身整体受力,防止局部下沉造成初支开裂。

3.1.2 防水处治

(1)采用M30水泥砂浆对洞顶裂缝进行封堵,适当掺加速凝剂,保证水泥砂浆与土体及早固结,防止围岩浸泡过久再次造成滑塌;(2)采用“土工布+防水板+土工布”形式对洞顶进行覆盖,防止雨水再次渗入,同时在洞顶上回填种植土、复绿。

3.2 支护永久加强措施

在原设计的基础上加强支护,以保证洞身的稳定性,避免再次出现塌方及初支面严重下沉等现象,控制下沉及收敛速率。

3.2.1 超前支护加强

为保证浅埋红黏土段围岩施工开挖造成的扰动不产生严重的围岩沉降、形变,避免引起掌子面失稳、隧道塌方等,对超前支护进行加强。

(1)拱部超前小导管、增设的临时支护超前小导管分别采用450 cm长的76 mm×6 mm、42 mm×4 mm热轧无缝钢管作为原材制作,使用小导管缩尖机、小导管打孔机等专用设备保证其质量与工作性能。

(2)在超前小导管打入围岩的施工过程中,将其外插角控制在5°~12°。小导管环向间距、纵向间距分别为40 cm、200 cm。

(3)超前小导管注浆按设计要求采用水泥净浆,额外加入适量速凝剂,加快浆液与围岩的固结,改善围岩整体性能。

(4)将超前小导管尾端焊接固定于型钢拱架上,水平纵向搭接的长度需≥100 cm。

3.2.2 初期支护加强

(1)洞身中台阶锁脚锚杆采用两根108 mm×6 mm注浆钢花管,钢花管长度为9 m,锁住拱脚,控制沉降与收敛速率。

(2)系统錨杆由D25中空注浆锚杆调整为42 mm×4 mm钢花管,增强围岩的自稳能力。

(3)采用1[KG-*4]∶[KG-*8]1水泥净浆注浆,额外加入适量速凝剂,加快浆液与围岩的固结,改善围岩整体性能。

(4)拱架纵向连接筋调整为槽钢,环向间距为100 cm,采用焊接与拱架连接,使初支立架整体连接受力,减少沉降。

3.3 处治效果

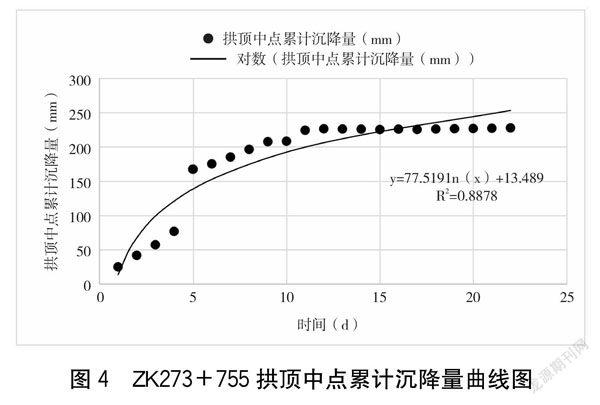

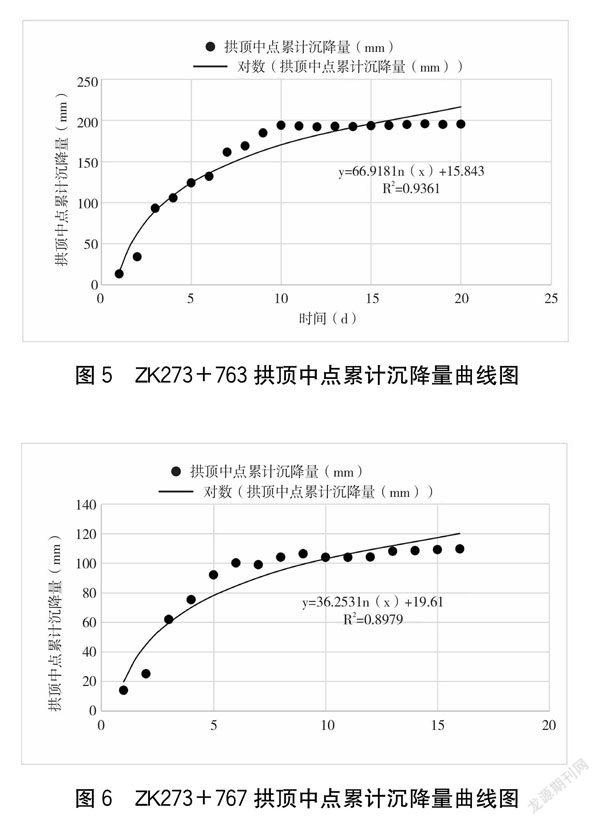

按上述加强支护措施处治后,根据监控量测数据显示,左洞洞口段ZK273+755断面拱顶累计下沉227.7 mm,日沉降量0.5 mm;ZK273+763断面拱顶累计下沉195.2 mm,日沉降量0.4 mm;ZK273+767断面拱顶累计下沉108.2 mm,日沉降量0.7 mm。结合监控数据,发现沉降、收敛基本趋于稳定,如图4~6所示。

4 结语

隧道红黏土浅埋段覆盖层较薄,无法利用其自稳能力来达到洞身稳定,应根据围岩揭露情况、超地质预报、监控量测情况采取相应的强支护措施,辅以注浆等固结措施;同时,根据红黏土抗剪能力差、遇水易变软的特点,做好防水处治,防止因水渗入土体过多或浸入时间过长,导致围岩失稳、滑塌,保证其自稳能力,保障施工安全。

参考文献

[1]铁路工程设计技术手册——隧道[M].北京:中国铁道出版社,1999.

[2]刘 灿,杜永强,鲍广政,等.红黏土隧道初期支护结构沉陷开裂机理分析与处治对策[J].现代隧道技术,2016,53(3):207-211.

[3]何晓东.软岩隧道围岩稳定性与塌方处置措施分析[D].西安:长安大学,2009.

作者简介:吴永想(1986—),工程师,主要从事公路交通工程技术研究和施工管理工作;

黄云宇(1996—),助理工程师,主要从事公路工程隧道施工技术管理工作;

周丹枫(1989—),工程师,主要从事公路工程隧道施工技术管理工作。