新时代民族工作重要思想之核心概念界定、百年历史阐释与长时段理论建构

2022-06-03宋培军

宋培军

(中国历史研究院,北京 100101)

2021 年中央民族工作会议的最大成就、最大亮点,是高度提炼、形成了党关于加强和改进民族工作的重要思想(下文简称为新时代党的民族工作重要思想)。 正是基于党的百年历程,我们党不仅走出了一条中国特色解决民族问题的正确道路,而且形成了新时代党的民族工作重要思想。 对新时代党的民族工作重要思想的理解与阐发,离不开对中华民族及其相关五个核心概念即中华民族共同体、中华民族共同体意识、中华民族历史观、中华民族大家庭、 中华民族共有精神家园的正确把握与历史阐释。 党的百年历程,为这些核心概念提出了历史阐释,与此同时,这些核心概念本身也延续了更长时段的历史基因。 只有结合这两个方面,才能达成“长时段理论建构”。

一、 新时代党的民族工作重要思想的基本内涵及其百年积淀

党的十八大后,中国进入新时代①。 新时代党的民族工作重要思想,包含新时代民族工作的历史方位 (以中华民族伟大复兴为历史主题)、 时代任务(全面建设社会主义现代化国家)、时代主线(以铸牢中华民族共同体意识为纲)、中华民族历史观、各民族平等、中华民族大家庭、民族区域自治制度建设、中华民族共有精神家园(各民族人心归聚精神相依)、实现途径(各民族交往交流交融,守望相助手足情深,逐步实现各民族在空间、文化、经济、社会、心理等方面的全方位嵌入)、依法治理、宪制责任(国家主权安全发展利益)、党的领导合计12 个方面的基本思想。[1]这些基本思想,作为新时代的政治文化话语,如何通过创造性转化使之成为哲学社会科学学术话语,进而拓展其国际传播力,是一个重要学术任务。

中华民族共同体,是在费孝通“中华民族多元一体格局” 命题基础上侧重一体意义提出的概念,胡锦涛总书记在2010 年中央第五次西藏工作座谈会对费孝通“中华民族多元一体格局”说法的吸纳[2],并非意味着对中华民族实体论的完全接受。 “中华民族共同体”不仅替代了费孝通把民族视为本质主义实体的“中华民族实体”[3]论,而且超越了把民族视为一种没有历史根基的认同结果论[4]——“想象的共同体”[5]。 其新时代核心内涵有四点,即:休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共,“命运共同体”是其核心要素。 这就要求我们按照增进共同性的方向改进民族工作, 做到共同性和差异性的辩证统一,民族因素和区域因素的有机结合。

中华民族共同体意识,是习近平总书记在中央此前使用的“中华民族意识”概念基础上提出的新表达,明确了“中华民族”作为共同体这一马克思主义话语的界定。 早在2010 年中央第五次西藏工作座谈会上,为了“自觉抵制各种狭隘民族意识,坚决反对民族分裂意识”,胡锦涛总书记提出“在对西藏青少年的思想教育中,要注意牢固树立中华民族意识,在对僧尼和信教群众的思想教育中,要注重引导他们增强中华民族意识”。[6]“中华民族意识”是初级表达, 尽管尚未发展成为独立的标识性概念,但是基本内涵已经完备。 与此同时,在同年召开的首次中央新疆工作座谈会上,胡锦涛总书记把四个认同即伟大祖国、中华民族、中华文化、中国特色社会主义的认同视为“打牢民族团结的思想基础”[7]。 习近平总书记在2014 年5 月第二次中央新疆工作座谈会上首提中华民族共同体意识,是中央此前“中华民族意识”添加“共同体”字眼之后的结果,同年9月召开的中央民族工作会议上提出“坚持打牢中华民族共同体的思想基础”, 这就显示了中华民族共同体意识是中华民族共同体之思想基础的地位。 与中华民族共同体的思想基础不同,中华民族共同体意识这一表述更为简洁、凝练。 新时代民族工作重要思想,从马克思主义的共同体理论出发,不仅把中华民族意识概念提升为中华民族共同体意识概念,而且增加了一项认同即中国共产党认同,把五个认同作为“不断推进中华民族共同体建设”的抓手。 中华民族共同体意识是相对于各民族意识而提出的概念,从共同性和差异性、整体利益与具体利益的角度,习近平总书记指出:“党的民族工作创新发展,就是要坚持正确的,调整过时的,更好保障各民族群众合法权益。 要正确把握共同性和差异性的关系,增进共同性、尊重和包容差异性是民族工作的重要原则。 要正确把握中华民族共同体意识和各民族意识的关系,引导各民族始终把中华民族利益放在首位,本民族意识要服从和服务于中华民族共同体意识,同时要在实现好中华民族共同体整体利益进程中实现好各民族具体利益,大汉族主义和地方民族主义都不利于中华民族共同体建设。 ”学术界一般认为,各民族意识的生成或走向自觉是全部现代文化精神的基础和载体[8],从日常用语和学术讨论来看,“认同” 主要包含了三层意义: 同一、等同;确认、归属;赞同、同意。 前两个方面倾向于客观辨识,因为“同一”而确认认同或归属,第三个方面侧重主观意志的选择,表达“我愿意赞同、我愿意支持”。[9]习近平总书记指出:“要正确把握物质和精神的关系,要赋予所有改革发展以彰显中华民族共同体意识的意义,以维护统一、反对分裂的意义,以改善民生、凝聚人心的意义,让中华民族共同体牢不可破。 ”从习近平总书记提示的物质与精神、客观与主观的关系角度来说,中华民族共同体意识就是基于中华民族共同体这一政治文化意义的民族共同体而形成的主观意识,国家意识、公民意识、中华民族共同体意识三者并列[10]。 中华民族共同体意识包含了中华民族的自我意识、分界意识、团结意识等,其核心内容是中华民族共同体的认同意识。

中华民族历史观,是从民族建构角度提出的中国历史观。 习近平总书记在2019 年9 月全国民族团结进步表彰大会上指出:“我们伟大的祖国,幅员辽阔,文明悠久。 一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。 我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,我们悠久的历史是各民族共同书写的,我们灿烂的文化是各民族共同创造的,我们伟大的精神是各民族共同培育的。 中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。”[11]对于统一多民族国家这样的基本国情来说,多元一体中华民族作为民族格局的产生、发展史,是其基本主题,边地族体建立王朝国家并不排除它是一体中华民族的“一元”。 拿“甥舅之国”关系最为典型的吐蕃来说,这一关系建立之前,吐蕃无疑是位于唐朝中国疆域之外的族体政权,不过,由于唐朝中国皇帝通过文成公主、金城公主入藏的纽带,而先后与吐蕃赞普结成翁婿、舅甥关系,由此唐朝中国就成为西藏的“母国”。 不顾“祖国” 作为父母之邦的历史内涵及其长期历史存在,把中华民族历史观看做一个自始至终的多元一体存在,而无视从多元边地族体通过中国化而走向一体的过程,是不符合历史发展过程的唯心史观。

中华民族大家庭, 是基于56 个民族一家亲而提出的民族大家庭概念。 从传统中华史观的角度看,古代中国士农工商“四民分业”,但四民一体。 当时只分“官”与“民”,民营私,官奉公。 “公”指的是“大家庭”互助的利益,是“民”的根本利益所在。 有老有小,是为“家”。小家庭旨在育小养老。大家庭是家国,患寡,更患不均,旨在互助,育小养老的互助,即扶老携幼、扶危济困、守望相助。 这就要求我们促进各民族广泛交往交流交融, 促进各民族在理想、信念、情感、文化上的团结统一,守望相助、手足情深。 在中华民族大家庭内,民族兄弟如手足,手足情深、守望相助,源远流长。 1951 年《关于和平解决西藏办法的协议》(十七条协议)之第一条就规定“西藏人民回到中华人民共和国祖国大家庭中来”[12]。从中华人民共和国祖国大家庭到中华民族大家庭,可谓一脉相承。 从今天来说,习近平总书记在2020 年中央第七次西藏工作座谈会提出要研究“西藏地方和祖国关系史”[13],体现的是祖国与中华人民共和国的完全对等内涵,其不言自明的前提条件是当代中国。

中华民族共有精神家园,是相对于各民族精神家园提出的概念。 党百年民族工作的成功经验是一条一以贯之的红线,要深化对新时代民族工作重要思想的研究, 加强现代文明教育及其引领作用,深入实施文明创建工程、公民道德建设工程、时代新人培育工程,引导各族群众在思想观念、精神情趣、生活方式上向全面现代化的新目标迈进。

一般认为,“中华民族”作为传统“中华”概念与西来的“民族”概念的合成词,创始于梁启超。 这就是说,“中华民族”作为概念,是近代才有的,其历史不过百余年,但是,按照名称往往后出的命名规律,其对象性、实体性的社会存在,当有更长时段的历史。 至少在乾隆年间,云贵地方已经有“苗、仲、仡、倮、瑶、僙之族”[14],这恐怕是西方民族学意义上的“民族”概念可以应用于中国的重要历史根据。 1912年,袁世凯即致电哲布尊丹巴,表示“外蒙古同为中华民族”,[15]中华民族显然是已经突破汉族界定的概念。 1921 年建党之初,中国共产党区分了长城内的“中国民族”与全中国的“中华民族”②的不同,后者还包括蒙回藏等民族[16],无疑是基于中国内地民族的凝聚核心地位。 从建国之初的“中华人民共和国祖国大家庭”话语到新时代的“中华民族大家庭”话语,也需要历史地看。

二、新时代民族工作重要思想的长时段历史基因

无论在2016 年庆祝中国共产党成立95 周年大会讲话中,还是在2017 年党的十九大报告中,习近平总书记都把中华文化划分为中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化三大形态。 从建党百年的历史时段看,守护好革命文化,就要疏浚好中国共产党的精神之源,传承好坚持真理、坚守理想、践行初心、担当使命、不怕牺牲、英勇斗争、对党忠诚、不负人民的伟大建党精神[17]。从法国年鉴学派的长时段看,更能凸显新时代民族工作重要思想的历史基因与未来意义。

可以看到,1983 年费孝通 《社会主义现代化建设中的民族问题》 指出:“‘中国各族人民共同创造了光辉灿烂的文化,……’,这句话里,‘各族’即‘多民族’;‘共同创造’,就是说,各民族一起创造了一个光辉灿烂的文化。 一是‘多’,一是‘一’,我们的国家是在多民族的基础上,建立了一个统一国家。 民族问题就发生在的‘一’和‘多’的矛盾中。 ”[18]很显然,按照“多”创“一”的固化思路,形成多族创一个国家、一个文化的解说,即使适用于改革开放初期[19],也难说适用于新时代“中华文化”内涵的解读。 “民族问题就发生在‘一’和‘多’的矛盾中”,少数民族文化与中华文化的关系尚待厘定。

2014 年,中共中央、国务院印发的《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》明确提出:“要积极培育中华民族共同体意识,引导各族干部群众深刻认识中国是全国各族人民共同缔造的国家,中华文化是包括56 个民族的文化, 中华文明是各民族共同创造的文明, 中华民族是各民族共有的大家庭,牢固树立各民族水乳交融、唇齿相依、休戚相关、荣辱与共的观念。 要发展少数民族文化事业,坚持以社会主义先进文化为引领, 促进各民族文化交融、创新,把尊重、继承和弘扬少数民族优秀传统文化,与传承、 建设各民族共享的中华文化有机结合起来。”[20]这里非常重要的一点是,点出了“各民族共享的中华文化”与“各民族文化交融、创新”的内在关联,意味着中华文化是各民族(汉族与各少数民族)优秀传统文化交融、创新、共享的产物。

无论是《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》 所说 “中国是全国各族人民共同缔造的国家”,还是习近平总书记在2019 年全国民族团结进步表彰大会上所说“各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史”,其核心都是1982 年现行宪法所界定的各民族缔造中华人民共和国这一现实政治命题,现实政治命题是否可以简单套用为历史学术命题,是需要加以历史考察的。 多元一体的多民族国家格局,即使在“中国不绝如缕”的古代,甚至对于分裂王朝、新兴边疆王朝,也是一种常态。 饶宗颐 《中国史学上之正统论》[21]以及王炯、 彭向前《“五德终始说”视野下的“大白高国”》[22]所揭示的如下德运线索,也是边地少数民族中国化的线索:

汉生魏:汉(火)→魏(土)→西晋(金)→后赵(水,石)→前燕(木,慕容儁)→前秦(火,苻坚)→北魏(土德,拓跋,拓即土);

晋生宋:东晋(金)→宋(水)→齐(木)→梁(火)→陈(土);

后梁承唐:唐(土,李)→后梁(金,朱);

前蜀承唐:唐(土,李)→前蜀(金);

宋承后周:西晋(金)→北魏(水)→北周(木)→隋(火)→唐(土)→后唐(土,李)→后晋(金,石)→后汉(水,刘)→后周(木)→宋(火);

西夏承唐:唐(土,李)→西夏(金,李);

辽承后晋:后晋(金)→辽(水,耶律)。

“中华民族是各民族共有的大家庭”,在新时代民族工作重要思想中进一步表述为“中华民族大家庭”概念,说的是必须高举中华民族大团结旗帜,促进各民族在中华民族大家庭中像石榴籽一样紧紧抱在一起。 正是在各民族文化交融创新论、各民族共享中华文化论基础上,习近平总书记从中华文化与各民族文化的关系角度,相比于此前的长时段历史来说,有了境界全新的阐释:要正确把握中华文化和各民族文化的关系,各民族优秀传统文化都是中华文化的组成部分,中华文化是主干,各民族文化是枝叶,根深干壮才能枝繁叶茂。对此,2021 年十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》, 明确指出:“党中央强调, 中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基”,“强调意识形态工作是为国家立心、为民族立魂的工作”,“注重用社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化培根铸魂”,“激发全民族文化创新创造活力”。[23]无论是石榴籽比喻,还是根干、枝叶比喻,都有深厚的东方政治文化土壤。 这一阐释的巨大意义在于破除了长期以来汉族文化与少数民族文化的二分法认知范式。 各民族优秀传统文化是中华文化的根干,各民族文化是枝叶,构成一棵生生不息的生命树——石榴树,中华民族大家庭就是生命树的果实——石榴籽抱合形成的石榴果。

对于民族关系的描述,传统中国历史话语不仅有星系等无机体比喻,还有“根本枝叶”“腹心肢体”③“躯干血肉”等有机体比喻。

就星系比喻来说,无论是《旧唐书·温彦博传》,还是《旧唐书·东夷传·高丽》《新唐书·东夷传·高丽》都载有温彦博、裴矩就高句丽不可不臣问题而给唐高祖的谏词。 《旧唐书·温彦博传》说的是“中国之于夷狄,犹太阳之比列星,理无降尊,俯同夷貊”[24],《旧唐书·东夷传·高丽》说的是“中国之于夷狄,犹太阳之对列星, 理无降尊, 俯同藩服”[25],《新唐书·东夷传·高丽》说的是“中国与夷狄,犹太阳于列星,不可以降”[26]。可见,外层华夷关系是以太阳、列星的星系设喻的。

就根干、枝叶比喻来说,中华优秀传统文化、中华文化是根干,各民族文化是枝叶,体现了习近平总书记对帝制中国相关论述的创造性转化。 需要首先说明的是,李大亮先后担任凉州都督、西北道安抚大使,正是他提出了根本、枝叶论。 只不过对于他提出这一论断对策时的任职,太宗是否采纳,《贞观政要》与新旧《唐书》有完全不同的记载。 贞观四年(630 年)突厥颉利可汗败亡之际,唐廷讨论是否把其部众安置河南,当时形成温彦博、魏征两种对立意见。 伴随着北荒部众安置河南,酋长纷纷前往长安任职,太宗打算进一步招慰、赈济河西伊吾部众。面对此种形势, 西北道安抚大使李大亮上书太宗,说:“中国百姓,天下根本;四夷之人,犹于枝叶。 扰其根本以厚枝附,而求久安,未之有也……且谓之荒服者, 故臣而不内……其自竖立称藩附庸者,请羁縻受之,使居塞外,必畏威怀德,永为藩臣,盖行虚惠而收实福矣。 ”[27]对此,新旧《唐书》都表示唐太宗纳其奏、纳其计④,《贞观政要》则把李大亮当时的官职记为“凉州都督”并明确表示“太宗不纳”。 不管是否采纳李大亮之策,在贞观十三年(639 年)遭遇东突厥叛乱之后,唐太宗表示后悔不听魏征当初谏言所说的话,倒是与李大亮之言十分相似:“中国百姓,天下根本;四夷之人,乃同枝叶。 扰其根本以厚枝附,用求久安,未之有也。 ”[28]这里的一个细节是,如果《贞观政要》所载凉州都督李大亮负责招徕属实,何以“唯拓跋不至”。 一般想来,它似乎是一个远比唐政权曾对之“北面称臣”⑤的突厥更为传统而偏远的历史存在。 就李唐宗室的拓跋鲜卑血统⑥而言,五服以内为“家”,并以“家”为“国”之核心这样的建构观念未必强求同“族”之拓跋来臣入内,其“自竖立”而后作“藩臣”应该是最好的选择。 陈寅恪先生把作为“历史出口”[29]的北朝系统的本质即“胡”“汉”之融合概括为:“盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯。”[30]躯干(中原文化)与血肉(精血)的关系,似乎比唐代所谓“根本”与“枝叶”的关系更加密不可分。

就石榴籽比喻而言,人对物的移情对待法则显示,人对生计用物的态度会历史地积淀为人对人的潜意识模版[31]。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中论述了樱桃树在数世纪前由于商业移植而来才成为哲学家“感性确定性”的对象[32],这启发我们要探寻石榴树如何通过凿通西域的东西交往实践而成为中国内地植物,石榴裙意向如何以鲜艳的石榴红色而成为中国古代服饰标志,以及石榴籽比喻如何进入新时代政治文化话语。 新疆维吾尔群众给习近平总书记写信用到石榴籽比喻并被总书记创造性转化为民族工作话语,作为边疆民族与内地民众的共情表达,显然是顺理成章、理解无碍的,也有深厚的历史积淀、实践积淀。 惟其如此,“石榴籽”才成为新时代标识概念,进而衍生出广西桂林市七星区作为全国民族团结进步示范区的典型代表而面向维吾尔兄弟开办“石榴籽课堂”这样的社会实践载体。

中华民族大家庭,历史上经常是“华夷一家”这类表达。 《旧唐书·高祖本纪》载,唐高祖置酒于未央宫,命突厥颉利可汗起舞,又遣南越酋长咏诗,既而笑曰:“胡越一家,自古未之有也。 ”从当时的情境看,所谓“胡越一家”乃是华夷不同族体的代表济济一堂于未央宫的意思。 《资治通鉴》卷198 载,贞观二十一年(647 年)唐太宗对他贞观十九年(645 年)所谓“四夷可使如一家”(《资治通鉴》卷197)这一民族盛况的形成曾归纳了五点原因, 其中之一即是:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。 ”这一“依朕如父母”话语在乾隆年间进一步表达为天山南北二万余里毡裘湩酪之伦“倚汉如天”[33],其中“汉”并非“汉人”的同义语,而是聚拢在中国内地、以满洲皇帝为政治核心、以满蒙汉统治上层为主要代表的汉化族体。 从李渊的“胡越一家”发展到李世民的“四夷一家”,很多唐朝疆域外的“胡”已经转化为疆域内的“胡”,从“海内为家”的唐代“海内”“化内”意义看,传统中国的民族大家庭, 至少是包括以汉族或少数民族皇帝为父母、以胡越赤子等为家庭成员的大家庭。 中华民族大家庭, 作为当代中国尤其是新时代中国概念,指的是中华民族不同族体的代表济济一堂,比如人民大会堂,这样的意涵应该不可或缺。

三、新时代民族工作重要思想的原理支撑

中华民族共同体及其意识,其直接理论源头是马克思的社会存在决定社会意识原理,马克思关于共同体及其意识的理论是这一原理的具体化:共同体是本,共同体意识是源。

社会学家、民族学家往往对“抽象”“实体”有基于自身学科的界定, 例如费孝通就认为:“文明、文化都是抽象的概念,它们之间的关系,不同于一般社会群体、 社会组织这样的实体之间的关系”,[34]这有时会因为学科惯性而带来某种认知局限。 与社会学、民族学所说的社会实体论、民族实体论不同,马克思把社会区分为不同的“共同体”。 部落共同体、部族共同体、民族共同体及其意识,是马克思族体(nationality 或ethnicity)理论的核心概念,当代西方人已经不再能够区分部族(nationality)共同体、民族(nation)共同体[35]。在马克思看来,部落共同体是“第一个伟大的生产力”[36],按照这一思路,部族(nationality)共同体、民族(nation)共同体应该是生产力的顺延形态,可谓第二个、第三个伟大的生产力。 马克思对“现代民族”(modernen Völkern)[37]这一概念的运用显示, 它是现代民族国家意义上的“政治共同体”,其发源于日耳曼类型的“公社”(Gemeinde)[38],恩格斯也认为,“现代民族”(modernen Nationen) 于15世纪后“就在这种君主国里发展起来”。[39]“古代民族”(antiken Völkern)[40]是“部落共同体”(Stammwesen)意义上的“经济社会共同体”[41](Gemeinwesens)[42]。 按照杨茂盛对宗族概念的发现和意义阐发,从氏族部落或部落联盟共同体内“上下一体”之“内爱”到宗族“立宗命氏”形成的部族[43]对于民族共同体之“外仁”, 自然就是伴随着马克思所引述的尼布尔的观点即由“按氏族特征组成的部落”被“按领土特征组成的部落”所排挤这一大转型[44]而呈现的民族认同感。 杨茂盛一再说,部落联盟和部族都是“按领土特征组成的”,只不过前者对应家庭公社,后者对应农业公社。 在东方,部落联盟相对于部族(即“部落联合”,是马克思的术语)不仅同样具有前置性,而且同样具有典型性,并不能以“部族”为中国特有的独创性概念而无视马克思关于只有“部落联合”对于西方道路才具有典型性的理论阐发。

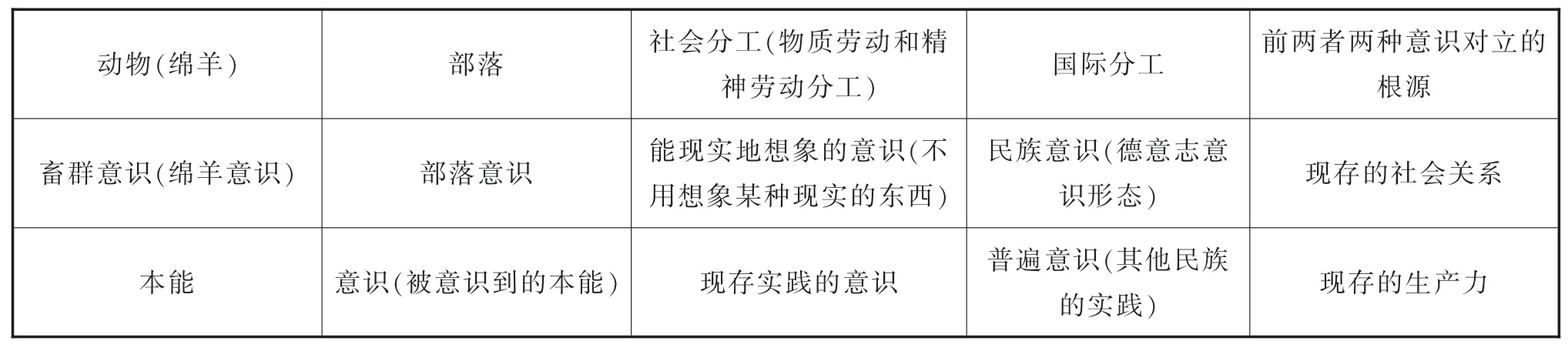

对于畜群意识向部落意识、民族意识的过渡问题,《德意志意识形态》有专门论述。 值得注意的是,这里绵羊意识被用来指称畜群意识,按照设喻用浅通则, 绵羊必定不是西方德国日常生活中少见物。按照恩格斯《反杜林论》的界定,“有意识”的人未必就 “有了自己的意志”[45]。 黄玉顺 《儒学之 “本”与“源”》所谓“作为生活之原初显现的本真的仁爱情感”[46],只能是作为马克思所谓“社会,即主体”[47]的“主体性”而存在,而并非黄玉顺所谓“非主体性”,因为没有意志的人只能是社会客体而非社会主体。从意识与“自己的意志”的分野来说,黄玉顺对于主体性(指“仁”)与前主体性(指“爱”)的区分是有问题的, 他所谓的主体性与非主体其实都是主体性。人都是历史的主体,都可以有前主体性(意识),但并非都有主体性(意志),从这个意义上说,具有主体性的历史主体是历史的产物。 由此可见,从各民族意识上升为中华民族共同体意识,必须要实现中华民族共同体意识作为国家意志的升华,这有很多现实的工作要做,比如中华民族共同体意识标识的出台、维护。

中华民族共同体意识,要体现国家意志,这其实是潘维在为《再赶考:走向新百年的中国共产党》作序时连珠炮式发问的命意所在。 他自问自答:没有“七国”之大争能有秦汉? 没有“五胡入华”能有隋唐? 人类文明史主要是群体内部的分裂和斗争史还是群体间的竞争史? 社会进步主要来自群体间的生存竞争,还是来自群体内的斗争? 以政治共同体为本位解释政治史是中华学问,以社会集团为本位解释政治史是西方学问。 两者各有存在的社会渊源,要追溯到五千年前,追溯到欧亚大陆核心地带游牧群体迁徙和征服大陆边缘的农耕群体,追溯到这种征服最初形成的“种姓”层级。 未经这种征服,因此中华的社会层级分际向来不清晰、不稳定。 罗新把民族(nation)界定为“政治体”(polity)[49],潘维把“政治共同体”界定为国土(country)、国民(nation)、国家政权(state)三位一体的有机共同体,其实,后者只是法国大革命后西方流行的 “民族—国家 (nationstate)”, 而非马克思主义的 “民族国家(national state)”。 就帝制中国与周边族体政治体而言,“政治体”与“政治共同体”具有内在的一致性,完全可以通约。 西方政治理论号称的“国家理论”,其实只是“政权理论”,只是关于分成不同层级的民众集团互相争夺治权或“统治阶级”地位的理论,政治共同体本身不是其关注的重点。[50]

《德意志意识形态》所揭示的意识起源、分化及其根源[48]

族体(nationality,文化民族形态)、政体(polity,国家政权形态)、国体(country,基于祖国、父国、母国、国度的国家体制形态),三体合一而成中华民族共同体,中华民族共同体意识才能铸牢。 从百年历史看,《中华民国临时约法》规定“中华民国之主权,属于国民全体”,[51]《共同纲领》则规定“中华人民共和国的国家政权属于人民”。[52]可见,国家主权就是国家政权,不宜把主权过分神秘化、玄学化。 当下中国学术界流行的一个思潮是把“主权”这一概念的西欧近代产生误解为世界上此前无“主权”可言,不仅把对古代中国的认识停留于梁漱溟所谓“中国之不像国”、总爱说“天下”[53]的论说里不再推进,而且显然无视新中国组国建政之际政治文化话语的历史连续性[54]。 人民代表大会作为当代国家根本政治制度,从长时段历史看,也就是中国传统话语所说的“国体”。 全国民族团结进步表彰大会,各民族济济一堂,也是一种国体存在。 无论是五观(国家观、民族观、文化观、历史观、宗教观)教育,还是五个认同(伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义)教育,抑或五个共同(共缔国家、共拓疆域、共写历史、共造文化、共育精神),国家、文化乃至民族、历史都是核心要素。 中华民族共同体意识与国家意识、公民意识密不可分,就是这个道理。

四、结 论

中华民族共同体建设以及铸牢中华民族共同体意识, 是一项兼具本源理论建构的现实建设事业。 它要求我们不仅要关注“本”的问题(头与足的关系问题,其实是足作为根、作为基础的意义),而且要关注“源”的问题。 具体来说,对于农耕族体,是种(农业种子)与植(植株枝叶)的关系问题;对于游牧族体,是种(牲畜种子)与畜(畜牧品质)的关系问题;对于商业族体,则是种(或文,货主货物)与植(或武,商人货币或军队武装)的关系问题。 历史上南疆喀什步入绿洲农业的回鹘政权,其“臣仆与国君的关系”“如同商贩和货主”[55],其商战体制“以武为植,以商为种,以武为表,以商为里”,似乎迥然有别于内地农耕板块的耕战体制。 值得注意的是,“国君”毕竟不是真正的“货主”,他与“臣仆”共同作为带武器的商贩而存在,贩运的是中西货物。 清代缠回善于经商,在准部的武力控制下,尚能顽强地游走于清哈之间,自然是有历史基因的作用,关键是如何正确认识既往传统以及如何寻求面向未来的发展道路。 其中,最重要的分野恐怕在吴于厪先生所区分的游牧世界与农耕世界之间乃至罗荣渠先生区分的传统农业世界与现代工业世界之间。 通常认为,“源”作为“本”之用,用是功能、用处、功用意义上使用的概念,似乎是“本”的附属物,其实“源”与“本”是互生关系,物用(物质生产力)作为体(生产方式=“本”即社会生产力+“源”即个人生产力)之用,就能很好地说明这种关系。

新时代我国本源思想的一个典型表达是:“政府的一切权力来自人民、源自法授。 ”[56]无论是建国之初的《共同纲领》,还是《中华人民共和国宪法》,都是国家宪法性文件。 人民代表大会既然是国家根本政治制度的制度载体,也就是当代中国的国体形态。 “源”作为精神的概念,与“本”作为物质的概念,其统一性恰恰存在于马克思所谓“第一个伟大的生产力”即部落乃至部落意识之中。 至于这种部落是农耕部落还是游牧部落,自然会受到基本生产资料的性质(种是植物还是动物)的制约,前者生产方式的集约性与后者的粗放性,就是“本”的内涵。 与之相伴随,前者军事民主制的短暂性(长久表现为宗法家长制)与后者的长久性(表现为氏族部落自由传统不断复活),就是“源”的内涵。 青年毛泽东曾表示“余于近人独服曾文正公”并着力探求何为“大本大源”。 在西洋伦理课杨昌济师“自闭桃源称太古,欲栽大木柱长天”之学术抱负引导下,青年毛泽东逐渐把“阶级斗争”视为自己苦苦探索“大本大源”问题之救世良方,进而于1927 年提出“枪杆子里面出政权”的著名论断。 邓小平南方讲话后,“市场经济”作为“大本大源”提上议事日程,“市场经济”代替“阶级斗争”完成车轴替换,贝尔《后工业社会》所说的中轴原理就是这个道理。 其中一以贯之的理论源头是族体(nationality)、政体(polity)、国体(country)三体合一的政治文化共同体历史基因。

中华民族作为共同体,是中国共产党在新时代坚持马克思主义共同体及其意识理论的必然结果,而不是社会学实体论、 民族学复合体论的逻辑展开。 只有进行从“大陆疆(农耕、游牧)”到“大海疆(工业)”的现代化整体变迁关照,中国内地与边疆民众才能共享中华民族共同体及其意识形态表现即中华文化、中华精神的发展之福,中华优秀传统文化、中华文化是根干,各民族文化是枝叶,根深干壮才能枝繁叶茂。 这就是本文的结论。

注释:

①习近平《在庆祝中国共产党成立100 周年大会上的讲话》发表于《求是》2021 年第4 期,指出:“党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。 ”

②《本报宣言——〈向导〉发刊词》(1922 年9 月13 日《向导》第1 期),《中共中央文件选集》第1 册,中共中央党校出版社1991 年版, 第569 页,“中华民族”。 蔡和森:《统一,借债,与国民党》(1922 年9 月13 日《向导》第1 期),《中共中央文件选集》第1 册,中共中央党校出版社1991 年版,第575页,“中国民族”。 陈独秀:《资产阶级的革命与革命的资产阶级》(1923 年4 月25 日 《向导》 第22 期),《中共中央文件选集》第1 册,中共中央党校出版社1991 年版,第579、580 页,“中华民族”“中国民族”先后出现。

③王利器校注:《盐铁论校注》卷8《诛秦》,天津古籍出版社1983 年版,第497—498 页:“中国与边境,犹支体与腹心也……无边境则内国害。 ”

④《旧唐书》卷62 列传12《李大亮传》,中华书局1975 年版,第2388—2389 页,载“太宗纳其奏”,其下接续“八年,为剑南道巡省大使”。 《新唐书》卷99 列传24《李大亮传》,中华书局1975 年版,第3911—3912 页,文字稍有出入,为“中国,天下根本,四夷犹枝叶也。 残本根,厚枝叶,而曰求安,未之有也”,也表示“帝纳其计”。

⑤《通典》记云:“薛举、窦建德、王充、刘武周、梁师都、李轨、高开道之徒,虽僭尊号,北面称臣,受其可汗之号……大唐起义太原,刘文静聘其国,引以为援。 ” 王文锦等点校:《通典》卷197《边防十三》,中华书局1988 年版,第5470 页。

⑥参见谷川道雄著,李济沧译:《隋唐帝国形成史论》,上海古籍出版社2004 年版,第4 页。 Sanping Chen 进一步揭示了李唐宗室与拓跋鲜卑的联系,至少唐玄宗以前的各位君主均有拓跋干系。 参见The Legacy of the Tuoba Xianbei: The Tang Dynasty, Multicultural China in the Early Middle Ages,University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2012 年第4—38页。