中医“人格系统发展”理论研究

2022-06-02张良张明许晗常菁菁李莉黄凯毅汪卫东

张良 张明 许晗 常菁菁 李莉 黄凯毅 汪卫东

摘要 中医“人格系统发展”理论是中医心理学的现代创新发展,是从中医整体恒动的观点出发,研究人格系统发展的基本规律和人格要素发生发展变化过程的思维方法。人格是个体当前时间点下的个性特征和状态表现,而人格的形成是动态发展的过程。在中医整体论和现代系统论的基础上,运用中医思维方法,构建整体的、动态的、立体的人格系统发展模型,能够丰富中医心理学人格系统发展的理论研究。

关键词 人格;系统发展;人格要素;中医思维;理论模型

Theoretical Research on Development of Personality System in Traditional Chinese Medicine

ZHANG Liang,ZHANG Ming,XU Han,CHANG Jingjing,LI Li,HUANG Kaiyi,WANG Weidong

(Department of Psychology,Guang′anmen Hospital,China Academy of Chinese Medical Sciences,Beijing 100053,China)

Abstract The development of the personality system in traditional Chinese medicine(TCM) is a thinking method to study the basic law of personality development and the development and change process of personality elements from the perspective of overall constant movement.Personality is the individual′s personality characteristics and performance at the current time point,and the formation of personality is a process of dynamic development.On the basis of TCM holism and modern system theory,the construction of an overall,dynamic,and three-dimensional personality system development model using TCM thinking method can enrich the theoretical research on the development of personality system in TCM psychology.

Keywords Personality; System development; Personality elements; TCM thinking; Theoretical model

中图分类号:R2-0;R277.7文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2022.07.020

中医“人格系统发展”理论是汪卫东教授在中医学理论影响之下,借鉴现代人格心理学发展的最新成果,结合30多年的中医心理临床实践逐步形成的创新理论。传统人格理论,无论是西方的理论还是中医理论有关人格的阐述,基本上都是研究个体人格形成以后来展开研究的。即在个体人格形成以后,按照个体当下的人格状态进行心理的或者心身方面的研究。而中医“人格系统发展”理论,独辟蹊径,转向了个体“过程人格”研究,即以忆溯性研究方法,对人格发展要素和发生发展过程及其相关关系进行系统的研究过程。中医“人格系统发展”理论,是运用了中医的整体思维结合现代系统论的研究方法,从个体成长过程出发,借鉴西方传统发展心理学的研究成果,在对大量临床案例进行质性研究的基础上,结合几十年的临床经验,采用量化分析手段研究形成的人格创新理论。

中医“人格系统发展”理论,除了形成了理论模型以外,还以现代心理测量学和量表学的研究方法进行量表设计,常模研究,形成了可以量化的忆溯性人格发展量表(Wang Weidong Memory-tracing Personality Developmental Inventory,WMPI)和量表软件,初步应用于临床,积累了千余份案例,病种涉及抑郁症、强迫症、焦虑症、双相情感障碍和精神分裂症等,有效地指导临床治疗过程,并取得了良好的治疗效果,资料还在进一步整理分析当中。另外也还对400例成瘾、刑事犯罪、青少年犯罪、经济犯罪等4类重点人群进行人格发展测量,显示出已有的西方心理量表难以完成的应用效果,这些数据也在整理分析当中。事实说明,中医“人格系统发展”理论不仅具有重大的理论意义,更能够有效指导中医心理临床治疗。本文从理论基础、思维方法、理论模型等角度来阐述中医心理学视角下的“人格系统发展”理论。

1 理论基础

1.1 整体论 中医学整体论源自古代“天人相应”的思想,与中国哲学“天人合一”同理,是同源异构和普遍联系的思维方法的具体表达,强调人体自身、人与自然、人和社会的统一性和联系性。整体论以阴阳五行为其基本理论,用阴阳说明其对立统一,用五行说明其相辅相成与相反相成的关系。中医整体论包括了平衡自和的整体观、发展动态的整体观、立体系统的整体观和对立统一的整体观[1],广泛应用于解决人体生理心理健康问题和疾病问题。人格是对生活在自然环境、社会环境中的人的描述。中医整体论为中医心理学人格建构提供了扎实的理论基础。

1.2 先天禀赋与后天成长 先天禀赋是个体生理与心理形成和发展的主要内在因素。《灵枢·天年》认为“人之始生……以母为基,以父为楯”,父母的体质、人格特征在“两精相搏”(《灵枢·本神》)、孕育为卵的过程中已经对新生个体的体质和人格特征产生了不同程度的影响,它们为子代个体体质、人格的形成奠定了初步的根基[2]。先天禀赋不仅仅包含了遗传基因信息,同时还包括胎孕期间母体内部和外部环境所接收的胎传信息,是人格的构建不可或缺的一部分。后天成长则是个体成长过程中可塑性较强的一部分。一方面,通过后天调养,如健运脾胃,以补先天禀赋之虚弱。一方面,后天成长过程中,生活起居、教养方式、情志变化、饮食劳逸等可以使人形成与自然、社会环境相适应的比较稳定的个体特征,现代心理學称之为人格。后天成长是构建人格发展要素不可或缺的一部分。而在后天发展过程中,外部教养方式和环境影响,与自身内部人格发展要素的自然成长构成了内因与外因的相互作用。

1.3 元神识神论 神是中医学的基本概念,元神和识神是人体之神的2个重要部分。《灵枢·本神》认为:“生之来谓之精,两精相搏谓之神”,《灵枢·决气》认为“两神相搏合而成形,常先身生”,可见在人出生之前,神就已经形成了,谓之先天之神,即元神。元神是不以人的意志为转移的控制生命活动固有的内在机制及规律,是人体生命活动发生、发展变化的原始内驱力和根本气机,主导着人的生、长、壮、老、已的生命过程[3]。而识神则属于后天之神,产生于五脏已成之后,是婴儿出生和成长过程中,与外界环境交互,形成的感官功能、意识思维过程和精神情感变化,随着生、长、壮、老、已,不断变化与完善,与现代心理学人格的功能特点相似。识神是诞生于元神的基础上的。因此,元神与识神的关系蕴含着人格从初生到不断发展完善的过程,对中医“人格系统发展”理论的研究有指导作用。

1.4 “七损八益”的过程理论 “七损八益”源于《素问·阴阳应象大论》,原文为“能知七损八益,则二者可调,不知用此,则早衰之节也”,其主要思想是指导人们遵从生命的节律,以能够尽终其天年。《古今医统大全》有云:“七损八益之道,谓女子二七而天癸至,七七而绝;男子二八而天精通,八八而尽。女子以时下月,故曰损;男子以节而泻,故曰益,不知此而早衰也。”[4]在传统中医理论中,男女分别以八、七为一个变化的周期,对这个周期主要进行了性别不同、不同阶段的生理变化不同。可见,中医心理人格发生、发展与变化的过程,是先天禀赋与后天成长、外部因素与内部环境相互影响的过程。早期的“形神合一论”是中医心理学的重要理论之一。个体成长的过程中,既有生理上“形”的变化,也必然有心理或人格上“神”的变化。《素问·上古天真论》曰:“女子七岁,肾气盛,齿更发长……八八,天癸竭,精少,肾藏衰,形体皆极,則齿发去。”[5]以“形神一体”的角度看,生理变化和心理变化都是一个随年龄动态发展的过程。鉴于古代的医学条件与认识水平,对人的身体和心理的成长过程难以采用现代分析的方法进行更为详尽而具体的描述,中医药学从理论到临床,大多只能采用“形神一体化”思维模式。因此,“七损八益”理论没有能够从个体人格发展角度和心理变化角度进行具体描述,但我们有理由认为,其中也必然包含着个体不同年龄成长阶段人格发展和心理变化。作为现代中医心理学研究,完全有必要对“七损八益”理论从中医人格发展的“生、长、消、亡”过程进行研究。

1.5 现代中医心理学“人格体质论” “人格体质论”是在“形神合一”整体观指导下的具有中华本土特色的中医心理学的人格学说,将人格和体质结合起来认识个性心理特征的。中医心理学的“人格体质论”,强调了各种不同的人格特征一般都反映某种体质特点,因此通过人格测量可作为判断某种体质倾向的参考[6]。

2 思维方法

2.1 分类思维 中医学的人格理论,是在古代哲学分类基础上,根据当时的“阴阳学说”和“五行学说”建立的,如“阴阳二十五人”“五态人格”等。这种人格理论,是根据这样的象数分类方法,对现时状态下个体的心理或人格特点的整体分类描述。中医“人格系统发展”理论,汲取了中医整体分类的思维优势,又结合现代系统论方法,从个体成长过程的实际出发,借鉴西方传统发展心理学的研究成果,对个体人格成长过程进行系统的、发展的研究。

2.2 系统思维 现代系统论认为,系统是由相互联系和相互作用的若干要素,经过特定关系组成,并与环境发生关系的具有整体功能的有机整体。只有从系统与各要素相互结合的维度才能正确认识和把握系统[7]。系统论强调整体性、模型化、最优化3个原则,以抽象的系统为研究对象,着重考察系统中整体与部分、结构与功能之间的内在联系,并运用数学手段和计算工具建立数学模型,确定适用于所有客体系统的一般原则和方法[8]。在现代系统论基础上的中医系统论,是在经典中医学理论的基础上,遵循系统科学原理对人的复杂性作纵深探讨,为研究人的复杂性提供基本原理和思路方法,通过运用系统论的概念与理论,向“知其所以然”求解和总结[9]。因此,人格发展也是一个整体的、动态的、立体的系统,是中医学整体恒动观的体现,认为人格的发展和形成是个体先天遗传素质、后天自然社会环境和成长经历相互作用的结果。

2.3 发展思维 发展心理学是研究心理的发生、发展过程和规律的心理学分支。心理的个体发展是从出生到成熟到衰老的过程中心理的发生和发展。人格特有的特质模式及行为倾向的统一体,又称个性。因此,人格的发生发展过程研究,是发展心理学的重要内容之一。而已有的中医人格理论如“阴阳二十五人”“五态人格”等均是根据个体当下的人格状态,基于古代哲学思维下的“形神一体化”和意象分类方法进行研究的结果,为中医人格研究奠定了基础,但由于历史的局限,未能从发展的、分析的角度对人格进行更加深入的研究。随着中医心理学的兴起,中医人格理论研究有必要在“守正”的基础上进行创新研究,这样才能满足中医心理学整体发展的需要。

3 中医“人格系统发展”的理论构建

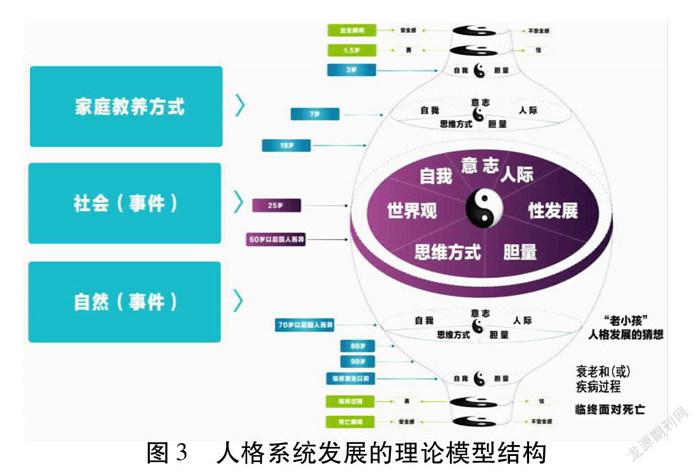

3.1 以现代系统论为方法 在中医整体论中植入“系统思维”:中医人格发展的系统思维包括人格发展自身的系统性和人格发展与外部因素的系统性,表现为以下5点:1)人格系统与自然环境是一个整体:2)人格系统与社会文化属性是一个整体;3)先天禀赋是人格发展不可或缺的部分;4)家庭教育方式和生活事件的外部因素能够影响个体人格发展;5)人格自身是一个整体,其结构主要为时间结构、要素结构和关系结构[10]。

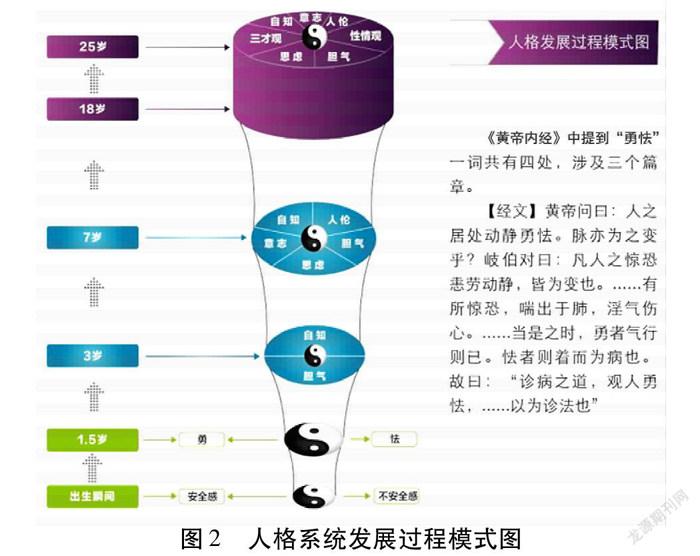

3.2 以发展心理学为思路 在中医人格研究中植入“发展思维”。中医人格系统的发展思维是从时间角度划分人格系统的思维方式,是时间顺序下的发展过程。1)人格种子期:从怀孕到胎儿出生前,由先天遗传信息和母体内部和外部环境接收的胎传信息,继承了父母的部分人格特征,同时建立了母体内的安全感。2)人格萌芽期:从胎儿出生开始到1岁半,环境的变化产生了安全感和不安全感的辩证关系,并逐渐发展为“勇”“怯”意识,形成人格核心层的“胆气”。3)人格成长期:1.5~3岁,“胆气”积累逐渐形成“自我”,人格核心层从“胆气”一个维度过度为“胆气”“自我”2个维度。4)人格丰富期:3~7岁(小学前),第一反抗期出现,“意志”开始形成和发展,同时“胆气”和“自我”共同作用,影响到“思维方式”和“人际关系”的发展。5)人格完成期:8~18岁(大学前),人格要素不断完善,随着性生理成熟出现“性情(性发展)”,并开始用自己的视角认识世界,开始形成“三才观(世界观)”。6)人格成熟期:19~25岁,人格要素进入基本稳定期。7)人格稳定期:26~60岁,人格要素稳定,不容易为外界所影响。8)人格萎缩期:60岁以后,由于年龄增长,结束工作,人际减少,意志减退,性功能减退,人格发展开始出现萎缩状态。人们常说的“老小孩”往往在这个时期形成。9)人格衰退期:从卧床到临终前,对外界的感应逐渐减退,世界观、意志和自我等要素迅速衰退,恢复到只有胆气和自我参与的状态。10)人格结束期:从临终前到死亡,这个时期最核心的要素是胆气,人格萎缩衰退至极致,死亡的瞬间如出生时一样,只有对生命结束的安全感和不安全感[11]。

3.3 以临床案例和数据为支撑

基于“真实世界”研究:根据大量临床案例和“真实世界”临床数据,重建中医心理学人格理论。汪卫东教授认为心理疾病的发生和发展是一个过程,人格发展是核心。

3.3.1 人格成长过程的时段分类来源 通过对大量临床患者的自我成长报告进行质性分析,发现3个年龄段的发展水平对毕生人格的形成具有转折性意义,年龄段内的积累是质变之前的量表过程,3个年龄段分别是7岁之前,8~18岁,19~25岁[12],因此,在人格发展的时间分类上,将其划分为童年、少年和青年。

3.3.2 人格成长过程的要素分类来源 在人格成长过程的时段分类的同时,基于平衡自和的整体观和临床资料质性分析的结果,确立了贯穿人格立体模型始终的核心,即勇(安全感)与怯(不安全感)的动态平衡。以时间为“纲”,以临床资料为“据”,揆度奇恒,确立了胆气和自知为0~3岁的人格发展要素,胆气、自知、思虑、志意、人伦为3~7岁的人格发展要素,胆气、自知、思虑、志意、人伦、性情观、三才观为8~18岁和19~25岁的人格发展要素,至此形成全部的人格发展要素。与现代心理学相近的含义相对应表达为胆量、自我、思维方式、意志、人际交往、性发展、世界观。

由此,中医“人格系统发展”理论,形成了以时间为“纲”,以人格发展要素为“目”的立体螺旋式上升过程,勇(安全感)与怯(不安全感)的动态平衡作为核心贯穿整个人格发展的始终。同时人格是由多要素系统构成的相互联系、相互依赖、相互作用、相互制约的整体,各要素系统通过复杂的联系和沟通,形成整体的人格发展系统。

4 中医“人格系统发展”的理论模型

人格形成与发展其实是一个毕生过程。这个过程,随着年龄的变化使其要素不断变化,从而表现为从形成到完善再到结束的全过程[9]。中医“人格系统发展”的理论模型是时间、空间和过程的、关系的整体,体现了人格发展动态的整体观、立体系统的整体观和对立统一的整体观。以时间为纵向结构,以人格要素为平面结构,以时间加人格发展为过程结构,形成最终的模型。

4.1 “人格系统发展”的平面结构 中医“人格系统发展”的平面结构以人格要素为主要内容,包括核心层、中间层和外显层。核心层是上述0~3岁人格萌芽期到成长期形成的胆气(安全感和不安全感)以及自我,中间层是3~7岁人格丰富期的胆气、自我、思维方式、人际交往、意志,外显层是8~25岁人格成熟期的所有要素,即胆气、自我、思维方式、人际交往、意志、世界观、性情观,同时这些要素还包含着各自的子要素[13]。見图1。

4.2 “人格系统发展”的空间结构 中医“人格系统发展”理论认为,人格发展是一个毕生的过程,随着年龄的变化,早期从出生到人格完善,进入中期的稳定期,晚期功能退化,开始逐步衰退,直至死亡。其空间结构是一个从出生到死亡的分阶段的时间轴。见图2。

4.3 “人格系统发展”的过程结构 平面结构和空间结构构成了模型的横向发展路径与纵向发展路径。二者结合,构成了“人格系统发展”的过程机构,即人格发展立体结构。

4.4 “人格系统发展”的关系结构 根据中医整体论和现代系统论研究方法,人格系统发展并不是一个时间、空间、过程之间的割裂关系,外部影响要素与内部成长要素、要素与要素、时间与要素、不同时段之间均形成了立体系统的、发展过程的密切关系,即关系结构。研究内容如下。1)外部影响要素与内部成长要素之间的关系:着重研究家庭教养方式以及生活事件对个体人格系统发展过程中各要素的影响、外部影响要素对个体人格系统发展过程中不同时段的影响、对人格系统发展的内部要素与时段的关系的影响等。2)人格系统发展过程中各要素之间的相互关系及其影响。3)人格系统发展过程中各要素的发展时段之间的关系及其相互影响。4)人格系统发展过程中不同时段之间的关系及其相互影响。平面结构、空间结合和过程机构、关系结构共同形成了中医“人格系统发展”的理论模型。见图3。

4.5 “人格系统发展”的四维时空观 中医“人格系统发展”理论既具备中医学的理论和思维方式,又具备相应的数学模型,其数学模型基于《忆溯性人格发展量表》,信度Cronbach′s α系数为0.990,内容效度和结构效度较好[14]。以数据支撑理论模型结构,既是结构模型,又是预测模型,可以预测个体人格发展的发展趋向、异常情况等,形成以先天与后天、过去与现在、现在与未来的时间一维和同一发展阶段中各要素形成的三维空间结构,共同构成四维观察模式。

5 中医“人格系统发展”的理论意义与应用特点

5.1 守正创新 中医“人格系统发展”理论,充分汲取中国传统文化与中医学的思想营养与熏陶,是人格形成发展中整体性与系统性的完美结合。它既是一种心理学研究的世界观,也是一个心理学研究的方法论。可以指导我们在心理学研究中主动运用“整体论”“系统论”和“发展心理学”理论,结合中国传统文化与本土实践研究个体发展过程中的心理现象,特别是指导用整体的、科学的、真实客观的理论指导进行对人格形成与发展的研究,充分展示了在中医整体思维指导形成的中医“人格系统发展”理论的科学性与适用性。

5.2 推陈出新 中医“人格系统发展”理论是中医心理学首次从整体、动态、发展的角度去研究人格,重视人格发展过程和人格要素发展情况给个体成长过程以及心理疾病发生发展带来的影响,是根植于中医理论和本土文化的,较为完善的人格理论发展体系,为中医心理研究人格提供了理论基础,是人格形成发展中状态研究与过程研究的完美结合。中国传统文化与中医思维在心理学理论研究中的借鉴作用。

5.3 中西并用 西方弗洛伊德精神分析人格理论的最大特点,把人的心理分为意识与潜意识两部分。意识只占心理生活的小部分,是浅层的经验部分;无意识是深层次、更重要的部分,对人的思想和行为起主导和决定的作用。强调人的本能的、情欲的、自然性的一面,它首次阐述了无意识的作用,肯定了非理性因素在行为中的作用,开辟了潜意识研究的新领域;它重视人格的研究、重视心理应用。埃里克森提出的一种精神分析阐述人格发展阶段理论。把一个人的生命周期何如为8个阶段,认为每一个阶段都有一个特定的心理社会任务需要解决。

但是,对传统的心理学课题,如意识、感知觉、注意等不感兴趣,它主要着重于精神分析和治疗,并由此提出了人的心理和人格的新的独特的解释,确有“盲人摸象”之感,难以纳入现代科学的研究范畴。而建立在中医整体思维和现代系统论方法基础上,又结合临床实际,建立在“真实世界”的心理学研究——中医“人格系统发展”理论,为传统精神分析走向科学研究进行了大胆的尝试与创新,体现出中医心理学快速发展的时代特征。

5.4 内外结合 将家庭教养方式、生活事件等“外部因素”与个体异常发展“内部要素”相结合中医“人格系统发展”理论,首次将人格发展过程中“外部要素”与“内部要素”以及“时间要素”进行整体的、系统分析的研究,既克服了过去西方心理学研究中“点对点”局部或者线性的研究模式;同时也克服了过去教育学与家庭教育学的滞后效应,对过去教育过程(特别是家庭教育)进行有效评估,为建立现代中国的家庭教育理论奠定了基础。

5.5 契合临床

临床是对理论的实践。有诸内必行诸外,内部人格要素的发展和变化,必然会以个体的情绪状态、应对方式和身体症状等表现出来,中医“人格系统发展”理论对临床诊断和治疗有指导意义。

5.5.1 临床普适性 在中医“人格系统发展”理论指导下完成的“忆溯性人格发展量表”,具有临床应用普适性,不仅可以指导中医心理治疗与康复,也能帮助西方临床心理学有效开展临床工作。节省了解患者成长经历、发病过程的人力,用来推断可能的心理发病机制,发现临床患者发展过程中的问题,为治疗方案制定提供参考;精神分析治疗师可以利用该量表发现患者幼年、童年、成年早期存在的对其影响较大的外部因素,以及这些因素对成长要素的发展造成的影响,可以从这些发现入手去实施相关分析性治疗;认知行为疗法治疗师则可以通过该量表发现患者存在的一些核心性的病理性信念以及与认知图式,辅助治疗师制定更加有效的治疗方案。为中医心理学理论的创新发展提供了科学借鉴。

5.5.2 应用普适性 根据中医“人格系统发展”理论,运用“忆溯性人格发展量表”有效进行心理健康指导:通过分析被试的填写结果,指出被试可能存在的发展缺陷,告知其可采取的心理健康促进措施;还可以广泛应用于教育领域包括家庭教育、人事方面如通过测评被试发展水平,了解被試社会性发展状况,推测被试团队合作、责任心、价值观等,为寻找最佳人才提供参考。同时,在中医“人格系统发展”理论指导完成的忆溯性人格发展量表还可以对过去社会、学校与家庭教育在素质教育方面的水平进行有效评估。

综上所述,中医“人格系统发展”理论对人格的研究不再局限于现时状态,而是以中医整体恒动的思维方式去研究,观察人格发生发展的过程,构建阶段的、连续的、立体的人格模型,尽管模型还有不足之处,但为中医心理人格研究提供了新的思路,同时对中医情志病和中医心理临床治疗有一定的指导作用。情志疾病与心理疾病的发生和发展与人格要素相关,以动态发展的整体观去研究更容易把握精神与心理疾病发生发展过程中的本质。中医“人格系统发展”理论的标准化与量化研究及其在这个理论指导下的临床研究,可以促进中医心理学充分汲取中国传统文化与中医理论营养的同时向科学方向发展。

参考文献

[1]黄建波,张光霁.中医整体观念的源流和创新发展[J].中华中医药杂志,2020,35(1):35-38.

[2]王春燕,田松.基于《黄帝内经》“形”“神”理念浅析体质与人格的关系[J].山西中医学院学报,2019,20(2):79-82.

[3]张希,袁德培,曾楚华,等.中医元神与识神的母子关系假说[J].中医学报,2022,37(3):461-465.

[4]徐春甫.古今医统大全[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2007:267.

[5]佚名.黄帝内经·素问[M].田代华整理.北京:人民卫生出版社,2005:2.

[6]王克勤,杨秋莉.中医心理学基础理论[M].北京:人民卫生出版社,2013:167.

[7]王振民,司俊霞.现代系统论视域下中国梦的六重特质[J].太原师范学院学报:社会科学版,2014,13(4):36-38.

[8]李建峰,李愿.论现代系统论对整体与部分范畴的丰富和发展[J].理论导刊,2007,29(7):44-46,56.

[9]祝世讷.中医系统论基本原理阐释[J].山东中医药大学学报,2021,45(1):7-21.

[10]刘晓雯,吕学玉,汪卫东.中医学整体思维对人格系统发展理论的影响(连载一)——人格系统与遗传、环境系统[J].世界中医药,2019,14(3):758-760.

[11]刘学.中医心理再成长治疗技术研究及规范化流程初探[D].北京:北京中医药大学,2016.

[12]吕学玉.基于中医学思维的忆溯性心理发展水平结构及测评研究[D].北京:中国中医科学院,2013.

[13]刘晓雯,吕学玉,汪卫东.中医学整体思维对人格系统发展理论的影响(连载二)——人格系统自身是一个不可分割的整体[J].世界中医药,2019,14(4):1036-1040.

[14]汪卫东,吕学玉,单志艳,等.汪卫东忆溯性人格发展量表(WMPI)编制[J].中国健康心理学杂志,2016,24(6):888-893.

(2022-02-25收稿 本文编辑:王明)