高校教师分类评价研究(2011-2020年):热点演进与趋势展望

——基于 CiteSpace 知识图谱方法的分析

2022-06-01匡素萍

李 杨,匡素萍

(山东青年政治学院 文化传播学院,济南 250103)

一、问题提出与文献述评

高校教师分类评价随着2020年10月由中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》,形成了政策和研究的双热点。历数破除“三唯”到破除“五唯”的时间节点和政策文件,分别是2016年9月教育部颁布《关于深化高校教师考核评价制度改革的指导意见》,到2018年1月,中共中央、国务院出台《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,再到2018年2月,中办、国办发布《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》。据此,梳理高校教师分类评价中破“唯”的研究,并从逐步构建的视角进行评价。

首先,教师分类评价维度从单一化到多元化。从方法看,张泳等教师绩效考核存在方法比较单一,考核指标体系量化困难,可操作性差,以静态考核为主,缺乏对工作全过程的动态掌握。[1]从导向看,童峰等摈弃唯“帽”是举的评价标准、扭转重科研轻教学的评价导向、注重团队考核。[2]从数量看,蔡蕾由数量到全面评价、由科教游离到科教融合。[3]从方式看,靳玉乐等基础研究应以同行学术评价为主,应用研究和技术开发突出市场评价,哲学社会科学人才强调社会评价。[4]学者们普遍认为评价应摒弃单一化,用多元化的评价维度会更加科学地反映教师的工作业绩。但无论是评价维度单一还是多元,都是从顶层决定底层的思维角度考虑的,强调了顶层的权威性,而忽视了底层的主观能动性。即便是底层应服从于顶层的设计和安排,评价的量化指标依然无法穷尽并包含教师所做的全部工作,应从定量评价回归到定性评价。

其次,教师分类评价机制逐步完善。从主导权看,李广海建立以学术权力为主导,多元主体共同参与的高校学术评价制度生成机制。[5]从机制内容看,于剑等着重于设计激励均衡的评价机制、建立教师分类评价体系、搭建教师职业发展平台三个方面。[6]从机制体系看,黄丹凤构建“政治素养”“学术成果”“工作业绩”三位一体。[7]学者们针对制度建设重点谈了谁来建设制度,建设什么内容,最终建成什么。但没有考虑不同学科不同类型的教师所应具有的独特性,以及不同的发展路径。同时,不同层次的高校因为功能定位的不同,评价机制也应不同。

总之,希望在教师分类评价的海量文献中梳理出评价变迁的历史脉络。为此,本文使用CiteSpace5.6.R5(64bit)软件对高校教师分类评价篇名、主题词相关的文章进行计量分析,借助可视化知识图谱和相关的数据分析系统,整理和归纳高校教师分类评价研究的前沿和热点,以期整理出趋势,从中发现问题,并从问题中找到解决路径。

二、数据采集与研究方法

(一)数据采集

本研究的数据采集源于中国知网的数据库,且通过高级检索的期刊子选项。因进入CSSCI来源期刊(含扩展版,下同)的期刊是动态变化的,本文数据是以文章发表时间是否进入CSSCI来源期刊为准。通过勾选CSSCI来源期刊(含扩展版),检索时间为2020年12月31日。通过设定主题(词)为“高校教师分类”或者“高校教师评价”,时间跨度为2011至2020年的文献,学科范围不限等条件,找到文献589篇,剔除不合适文献,共导出文献482篇,文献均包括作者、题目、摘要、参考文献等有效信息。

(二)研究方法

研究采用陈超美等人设计开发的CiteSpace5.6.R5(64bit)软件对数据进行可视化分析[8],通过聚类视图、突显视图以及趋势视图来分析研究的热点问题和知识增量问题,解释研究的演进脉络及前沿变化趋势。在可视化知识图谱中,中心度和节点代表着研究热点。具体数据处理方法如下:在中国知网数据库中选取CSSCI来源期刊,将下载的482篇文献转换为Refworks格式并导出,再采用CiteSpace5.6.R5(64bit)软件转换为可识别的数据格式,再次将数据导入到软件中。设置软件参数如下:时区分割(time slicing)设置为2011至2020年;单个时间分区的长度(#years per slice)设置为1年;节点类型(node types)选择了以下类型,分别为作者(author)、机构(institution)、关键词(keyword);阈值选择每年前50个高频词。得到经寻径(pathfinder)算法剪枝的知识图谱。所呈现的各类谱图直观地展现了教师分类评价研究领域的相关信息。

三、教师分类评价研究概况

(一)发文时间及期刊分布情况

纵观10年当中高校教师分类评价的文献,2011年就已经有62篇高质量的研究论文,2013年达到峰值的70篇。从2013年以后,研究论文总体数量呈现缓慢下降的趋势,2015年和2020年的发文数量总体相当(见图1)。

图1 不同年份CSSCI来源期刊(含扩展版)检索高校教师分类评价主题发文数

虽然10年中高校教师分类评价的高质量论文呈现缓慢下降的趋势,但从发文数量的最高年份为70篇,最低年份为30篇,绝对数量的差距只有40篇。从高质量论文每年发表的情况看,发文量相对较小的第二年的发文量会有较大幅度的增长。也就是说,从发文整体趋势以及各年发文情况综合来看,得出总体缓慢下降但研究仍然活跃的判断。

从中国知网(CNKI)旧版期刊检索中,输入“教师分类评价”关键词,选择来源类别为CSSCI来源期刊,在计量可视化分析中选择全部文献,得出以下图表,与CiteSpace5.6.R5(64bit)软件分析的热点时间、发文趋势等高度吻合。但中国知网的引证文献从2016年快速崛起这一现象值得关注,意味着“高校教师分类评价”的文献研究热度持续,应用、发展或评价,或许是该领域的研究成果去支撑别的领域的研究,如高等教师队伍发展或高校资源建设与发展(见图2)。

图2 不同年份CNKI检索期刊高校教师分类评价专题发文数

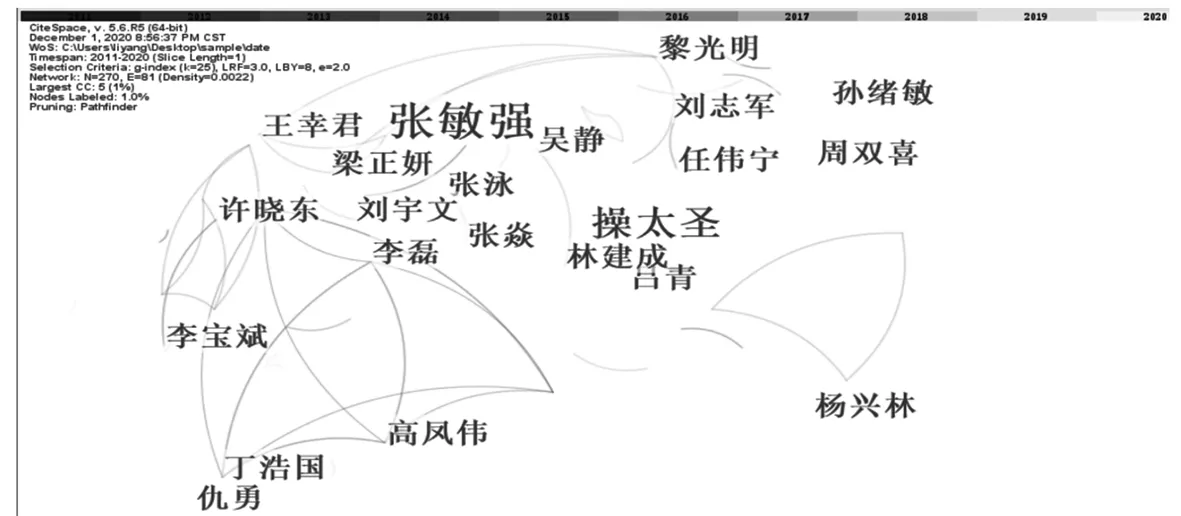

(二)核心作者群

运行CiteSpace5.6.R5(64bit)软件,参数设置如下:时间跨度为2011-2020年,时间切片为1年。运算结果为g-index(k=25),LRF=3.0,LBY=8,e=2.0,N=270,E=81。从聚类数据来看,发文量最高的作者为周景坤、张敏强,两人均为4篇,操太圣3篇,其余作者多为2篇,如黎光明、梁正研、王幸君、孙绪敏、刘志军、任伟宁、杨兴林、丁浩国、李宝斌、许晓东等,发文量为1篇的作者众多,没有显示在图谱中。因为选定的文献为CSSCI来源期刊,发文难度相对较高,对比各学科发文情况看,在CSSCI来源期刊同一关键主题词下发文量4篇的作者,可以推断为在这一领域研究成果丰硕(见表1)。

表1 核心作者发文量一览表

从核心作者聚类的情况来看,整体上较为分散,但也形成了几个研究聚落,如黎光明、刘志军、任伟宁研究团队,李磊、高凤伟、丁浩国、仇勇、许晓东研究团队,杨兴林也带领两位作者协同开展研究。从图谱中可以看出,没有形成较大的聚类,作者之间合作的连接点较少,也就是说研究只在较小的学术团体中开展研究,跨单位合作研究的情况还没有形成。建议在此领域研究的作者可以加强联系并进一步合作,可以促进较大研究团队的形成,进而产出高质量研究成果(见图3)。

图3 核心作者聚类

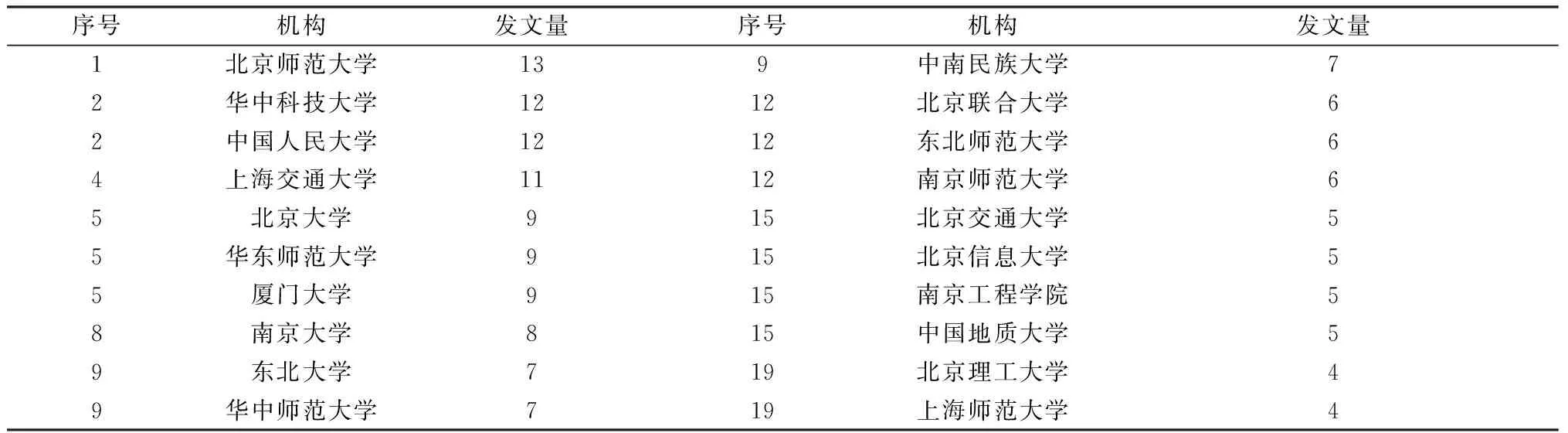

(三)高产机构

运行CiteSpace5.6.R5(64bit)软件,设置节点类型为研究机构,参数设置和核心作者相同。从运算结果来看,发文机构的单位出现了一级机构和一级机构下属二级机构分类排名的情况。举例:北京师范大学署名文章3篇,北京师范大学党委署名文章1篇,北京师范大学教育研究中心署名文章1篇,北京师范大学教育学部署名文章2篇,北京师范大学所属其他机构发文6篇,我们将北京师范大学和其所属机构合并为北京师范大学计算文章数量13篇。按此方法,从软件的统计栏中将统计数据导出重新排序,得出发文量前20名的机构(见表2)。

表2 高产机构前20名发文量一览表

从表2中可以看出,北京师范大学发文量为13篇,排名第一位,华中科技大学和中国人民大学以发文量12篇并列排名第二,排在并列十九位的发文机构也有4篇。从发文数量比例来看,排名第一位和第十九位的发文单位有3倍多的差距,但考虑到统计时间为10年,绝对数量差距仅为9篇,可以推断各发文单位在此研究领域的差距实际并不大。从发文机构在此研究领域发文的总数来看,有上百家机构发文,可以推断此领域引起了较为广泛的关注,有一定的研究价值。

(四)期刊发表情况

同样运行CiteSpace5.6.R5(64bit)软件,进入CSSCI来源期刊中梳理发表“教师分类评价”的文章,并选取排名前25位的期刊。如表所示,《黑龙江高教研究》发表46篇排名第一,《中国高等教育》发表25篇排名第二,《教师教育研究》发表20篇排名第三。除了《统计与决策》,其余全部为教育类期刊。仔细观察发文量在前列的期刊,都属于高等教育研究期刊。也就是说,在二次收集精细化整理文献时,高校教师分类评价要在高等教育的大方向下选择(见表3)。

表3 期刊机构相关发文数量前25位一览表

四、教师分类评价研究的热点与演进

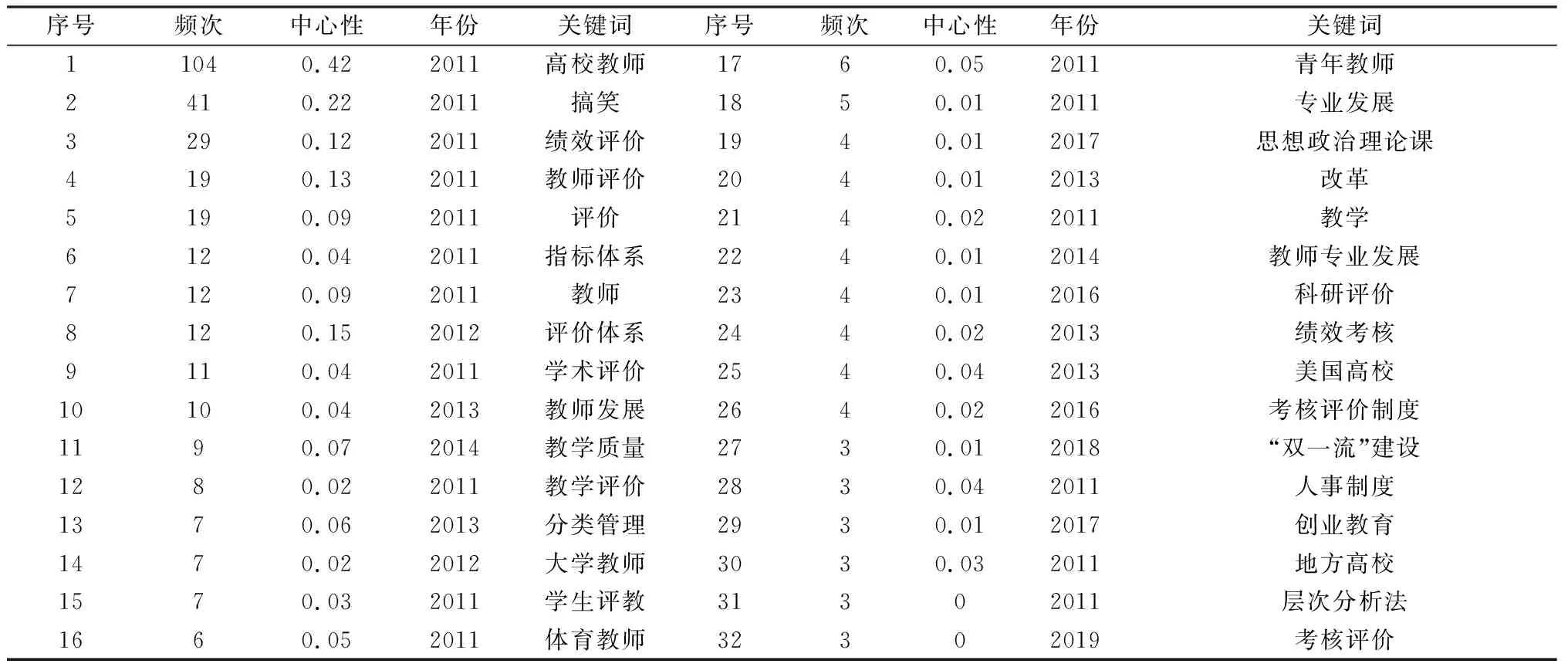

(一)热点研究内容

综观知识图谱中心关键词的频度及其节点连线的连接情况以及中心性,可以非常明显地观察到研究热点、突变以及连接情况粗细。运行CiteSpace5.6.R5(64bit)软件,相关参数为g-index(k=25),LRF=3.0,e=2.0,得出N(节点)=335,E(连线数)=345,密度为(Density=0.0062)关键词共现网络谱图(见图4)。

图4 关键词共现图谱

图4中十字的大小表示关键词在文献中出现的频率,字体大小表示关键词的中心性,每个十字之间的连线粗细大小表示关键词之间的密切程度,他们的组合称之为研究的热点领域。从图谱中可以看出,“高校教师”“高校”“绩效评价”“评价”“教师评价”“指标体系”“教师发展”“教学质量”“分类管理”为较为重要的研究关键词,同时“美国高校”“地方高校”“分类规则”“绩效考核”“唯外部评价”“人事制度”“青年教师”等关键词也处于次重点的研究领域。从整体情况看,围绕高校教师本身研究的关键词为最多,也是最为重要的热点,围绕“教师评价”和“绩效评价”也形成了各自的研究方向(见表4)。

表4 高频关键词列表

在高频关键词列表中,高校教师以104次、中心性0.42排名第一。教师发展、绩效评价、指标体系、分类管理等高频关键词的背后具有一定的深层含义和现实原因。

教师发展是关于教师教育研究的全新概念,是以教师作为能动的立足点,也是高校环境与教师评价之间关系的新视角。对教师发展的高度关注,本质上是对教师的学科专业水平的关注,对职业化的知识储备与技能提升的探析,对师德师风内涵建设的理解。这当中应鲜明凸显教师的自主性、独特性。此外,针对教师发展,应当凭借多种途径,放置在特定组织环境中,不断探寻来自教师内部和外部动力,实现教师自身素养与技能的全面突破。

一般而言,高校语境中的绩效评价是指使用某一种特定的衡量指标、科学化的评价标准、客观且高效的评价方法, 对一定期间的教学成果进行相对全面、客观、公正的判断。从一定侧面上来看,高效率的绩效评价可以对相关的教学活动起到激励作用,进而促发更为高质量的教学活动。因而,对该热点词的关注,亦会引发对评价途径、评价依据、评价范式等的关注。绩效评价的关注背后是对教师投入与产出效率的高度关注,具有一定的实际意义。

指标体系反映了学界业界对教师发展质量、人才培养质量的高度关注,更是对如何有效衡量教育教学和教师发展这一命题的自觉回应。对指标体系的洞察,势必要聚焦多维度的参照依据,兼顾多侧面衡量标准,以一种多元化、结构化的视角实现普遍性和独特性的对立统一。该词的热度背后,是对衡量标准在方法论层面的探究,力图在行之有效的范畴内构建具备合理性的指标体系。

分类管理,是对高校教师进行科学分化,进而实现对高校教师分类评价的合理化管理的有效方式。对分类管理的高频关注,也是对资源配置的综合考量,以实现高校资源的合理化和高效化配置,将高校的管理模式以科学化的视野加以实现,也是对管理规律的尊重和拓展,进而创造性地促进高等教育和高校教师的长远发展,在协调、配置、规划等方面完成提升。

(二)关键词聚类分析

聚类分析可以非常直观地展示相近时间相近研究的聚合。使用Citespace软件的Clusters分析功能,相关数据值如下(见图5):

g_index(k=25),LRF=3.0,LBY=8,e=2.0,N=335,E=345(Density=0.0062),CC:210(62%),Q=0.757,Silhouette=0.2946。

图5 关键词聚类可视化分析

通过软件自动分析,得到了13个聚类,分别是#0高校教师、#1高校、#2指标体系、#3评价、#4教师评价、#5考核评价制度、#6高等学校、#7大学教师、#8主因式分析、#9培训机制、#10价值观、#11eda、#12信息技术。通过阅读相关文献,四个最主要的聚类是高校教师、高校、绩效评价、评价。主观分析出高校教师分类评价的关键是考核评价,而考核评价是制度设计的客观反应。

(三)教师分类评价研究的演进历程

运行CiteSpace5.6.R5(64bit)软件后,得到关键词突显表,从中可以非常明显地观察到具有重要影响的5个关键词突现的事件节点分别是2012年、2013年、2014年、2017年和2018年(见图6)。

图6 关键词贡献

通过对关键词共现、突现率的综合观察,以及对我国高校教师10年中分类评价相关研究论文的纵览,绩效是评价的导向,带有鲜明的“学术锦标赛”特征。

分类评价体系改革时期(2011-2015年)。关键词的出现具有一定的现实意义与宏观背景,从宏观来看,这一时期高等教育的发展和教育部开展的学科评估密不可分。学科评估中的指标体系“学术队伍”变为了“师资队伍与资源”,“科学研究”变为了“科学研究水平”,“人才培养”变为了“人才培养质量”,单从增加的“资源、水平、质量”内容就证明了高等教育要向提质增效、提升质量、提升内涵的方向发展。对于教师评价而言,不再是教不教,怎么教,而是不仅会教,而且要向教学质量转向,以此可以解释2012年起出现的“学生评教、指标体系、改革”等突现词。据此逻辑,从“学术队伍”转为“师资队伍”评价,必然带来的是从单一的学术队伍向分类明晰的师资队伍转变。“分类建设”“分类管理”以及“绩效考核”“教学质量”成为研究热点词,均是对分类评价改革效果而开展的持续性研究的检视。

据此,分类评价体系改革时期的主题词正如2013至2014年突现的关键词“改革”一样,是对教师分类评价从构想到落地实施的关键时期,而这一时期的实践也证明,教师分类评价的研究成果丰富,主流观点分为内外部评价和发展、绩效评价。研究热点的集中突显为教师分类评价提供了可行性依据。

分类评价制度建设期(2016-2020年)。这一时期对高校教师分类评价,主要是把教师要服务社会并作为自己工作的核心提到很高的位置,需要教师提升社会服务能力。教师的学术道德评价放在了学术声誉中,采用了同行和行业专家对教师学术道德评价的内容。同时,对部分学科试点的评价,委托第三方机构组织全体专家对该学科国际声誉进行问卷调查。2016至2017年突现的关键词是“科研评价”,这个时间节点刚好规定了拓展版ESI高引论文(统计至前3%)代表性论文评价制度,如国内发表论文不少于10篇等,同时分学科评价,提出横向课题作为评价标准。这些均导向“科研评价”和“考核评价制度”的研究。“双一流建设”是2018年持续至今的突现词,教师评价制度是学校评价的重要组成部分,而制度建设又是“双一流”建设的内在逻辑要求,研究成果持续增加合情合理。

总的来看,高校教师分类评价与各类学科评估热点高度吻合。2011-2020年间,有关高校教师分类评价研究进程大致分为两个阶段,每个阶段又分为两个时期。2011-2015年为评价体系改革期,主要探讨教师评级体系改革,从单一向多样化的过程。是对深化指标体系建设,引入分类管理的方法。2016-2020年,主要探讨教师发展和制度建设。前半阶段的教师分类评价是对“五唯”问题的深入探讨和反思,后半阶段是对教师分类评价与高校建设之间协同发展的探讨。未来教师队伍建设将会注重教师自身的全面发展为前提,全面落实人才培养质量的任务,研究热点将集中在“立德树人”“思想政治教育”“科研育人”“全过程育人”等方面。

五、趋势展望

高校教师分类评价研究可以通过热点的数据分析来窥探未来趋势,在分析数据结果的基础上,还应聚焦在评价制度生成角度分析。第一,高校定位同质化导致评价方法趋同。教师评价是高校评价的组成部分,要根据学校评价内容确定教师评价内容。虽然我国高等教育有研究型、应用型、技术技能型等分类分型,但由于学校总量多,地域分布广,仍然存在功能和定位趋同的现象。第二,评价制度异化导致“唯帽子”倾向。评价和职称评聘绑定后被赋予了过多额外功能。原本属于学校层面和二级学院层面的任务被分解到教师身上,并被评价机制予以固定。而额外的奖赏机制附加到教师评价内,又造成了争抢头衔,争抢荣誉的“唯帽子”倾向中。第三,从内部评价向外部评价转移。内部评价向外部评价转移是一种风险规避的选择。是一种过分追求结果正确性时求而不得的无奈选择。上级评价难以全面,同行评价难以客观,都迫使第三方评价登上舞台,但第三方评价的独立性一直遭受质疑。最后,评价的工具理性崇拜造成结果至上。评价的工具理性追求是无法回避的难题,过渡追求效率,是社会加速的推手,也是内卷的助攻者。这种对工具理性的崇拜必然造成评价结果的“拔苗助长”。总体来看,高校教师分类评价的研究热点方向较为多维,演进逻辑较为清晰,所暴露的问题具有典型性,无论是同质化亦或是“唯帽子”等问题,都是高校教师分类评价研究中的重点难点,因而成为重要的研究趋势。除此之外,无论是内部评价亦或外部评价,都需找到平衡点,其整体的目标均为更为科学化、合理化地进行评价实践,是主客观的结合与统一,规避工具理性意义上的依赖,也避免主观因素的不确定性和随意化,实现对立统一意义上的整体性,这种追求,其自身就是未来研究趋势有机组成的一部分。其中要特别关注师德师风、高校师资队伍建设高质量转向、科研育人等问题,值得进一步深入探讨。

师德师风建设将成为研究热点。2020年11月,第五轮教育部学科评估指标体系发布,在师资队伍与建设指标体系的三级指标中,增加了师德师风建设成效。在过去几轮学科评估中,只有教师学术道德的评价,而且只是体现在社会服务与学科声誉的具体说明中。也就意味着师德师风上升为教师队伍的第一评价指标,很有可能具有一票否决的地位。预计学者们将会关注师德师风的内涵研究以及常态化、长效化建设,特别是纠错机制建设的相关研究。

高校师资队伍建设向高质量转向。预计研究热点将围绕建立长效评价机制和代表作评价制度转向,一是摒弃“量化”的做法,二是注重“代表作”方法的重质量的做法。从2016年以来,中央对“破五唯”密集发文,明确指出了改革的方向,所以,转向高质量评价的可能性极大,其中的重点是体系建设和实现路径的相关研究。另外,在高校教师队伍建设过程中的专家库建设,以及高校教师的激励保障制度建设也会成为高质量转向的重点内容。

科研育人为较新提法。科研育人首次出现在学科评估中,以教师在科研工作中对人才培养的贡献度反向评价教师。科研育人是高校教师在落实立德树人中心任务中的具体体现,这将不仅仅是思想政治教育工作者的任务,也将会是全体教育工作者的任务。据此,将会在教师工作队伍协同育人角度以及教师工作内容细分角度产生研究热点。再者,科研育人可以从教师转化为学生科研的实践成果角度进行量化分析,从而验证教师的育人成果。