黑恶势力“保护伞”司法实践认定标准研究

2022-06-01黄婷

黄 婷

(福建师范大学,福建 福州 350117)

引言

“保护伞”的庇护是黑恶势力犯罪猖獗的重要原因之一,某些黑恶势力的形成发展,离不开公职人员提供的保护[1]。因此,取缔“保护伞”是我们解决黑恶势力犯罪必须应对的课题。然而正确地取缔“保护伞”,则需要对“保护伞”进行精准界定。准确认定“保护伞”,有助于铲除黑恶势力滋生的土壤,巩固扫黑除恶专项斗争的成果。

司法实践中对“保护伞”的认定存在一定的分歧,没有形成统一的认定标准。理论界对黑恶势力“保护伞”的研究也还不够深入,多以研究黑恶势力犯罪为主,只在其中的某一节对“保护伞”进行粗略阐明。笔者在中国知网以“黑恶势力保护伞”为关键词,检索到的有关期刊文献仅23篇,这些文献多以研究“保护伞”的含义、特征、成因、治理对策为主。其中有部分研究者从主体、主观、行为、对象等方面对“保护伞”的认定问题进行了研究①莫洪宪,吴智慧.“ 保护伞”的司法认定[J].河南警察学院学报,2020(1);李桂华,杨春艳,李华文.黑恶势力“保护伞”之司法认定——以公职人员韦某黑恶势力“保护伞”案为例[J].广西政法管理干部学院学报,2020(5);魏瀚申,丁友勤.在政策与规范之间:论黑恶势力犯罪“保护伞”的惩治路径[J].运城学院学报,2020(4);杨宇枫,陈雪晴.浅析黑恶势力“保护伞”的调查认定[J].中国刑事警察学院学报,2019(4).,但也仅是停留在思想性、规范性层面。只有张应历、陈梅通过数据以实证的方式深入研究了“保护伞”的特征及成因②张应立.黑恶势力保护伞问题实证研究 ——以中央纪委国家监察委网站通报的 83 起保护伞案件为例[J].湖北警官学院学报,2019(6);陈梅.黑恶势力“保护伞”职务犯罪的成因及对策研究[J].湖北警官学院学报,2018(6).。理论界对黑恶势力“保护伞”认定问题的实证研究缺乏,但理论来源于实践又服务于实践,唯有深入实务中,才能准确解决黑恶势力“保护伞”的认定问题。

笔者通过中国裁判文书网以“黑恶势力”“保护伞”为关键词,检索到有关裁判文书121份,涉及144人③中国裁判文书网:https://wenshu.court.gov.cn/。本文拟采取文献分析方法、数据统计分析方法,通过检索到的裁判文书,对司法实务认定黑恶势力“保护伞”的主体、主观、客观、涉及的罪名等标准逐一进行分析梳理,发现司法实践对“保护伞”的认定规律及其问题,并提出具有可行性的认定标准建议,以期为“扫黑打伞”运动的进一步开展有所贡献。

一、有关黑恶势力“保护伞”的规范梳理

(一)“保护伞”概念的出现

严格来说,黑恶势力“保护伞”并不是刑法规定的罪名,也不是一个严谨的法律专业术语,而是国家机关借用生活语义,对为黑恶势力犯罪提供非法保护的人员的一种特殊称谓,仅是一个政治性概念。该概念最早出现在1992年10月公安部召开的部分省、市、县打击团伙犯罪研讨会上,公安部指出黑社会性质组织的六大特征,其中第六项特征则是有关“保护伞”的规定[2]。而“保护伞”一词的使用最早则出现在2002年4月12日最高人民检察院发布的《关于开展“打黑除恶”立案监督专项行动的实施意见》的第四部分。但该用语此后也没有出现在法律条文或立法解释中,仅存在于有关的司法解释文件里。

(二)“保护伞”的功能定位演进

2000年12月5日最高院颁布的《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第(三)项将“保护伞”认定为黑社会性质组织成立的四个必备特征之一。黑社会性质组织在形成、发展、壮大过程中,通常会寻求国家工作人员的保护,以期待能在国家工作人员的庇护下逃避法律的制裁,为非作恶,坐势一方。“保护伞”作为认定黑社会性质组织成立的必备特征之一,具有一定的合理性。但设想如果某一具有黑社会性质的违法犯罪组织,凭借自身的势力欺压百姓、为非作恶、称霸一方,满足黑社会性质组织除“保护伞”之外的所有要件,仅因其背后没有“保护伞”的保护,即武断将其认定为非黑社会性质组织,是否具有放纵黑社会性质组织违法犯罪的嫌疑?也有违对黑恶势力犯罪“打早打小”“零容忍”的刑事政策。因此,2002年4月28日全国人民代表大会常务委员会通过的《关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》第(四)项通过“或者”一词将“保护伞”变更为认定黑社会性质组织成立的选择性条件。2002年5月13日最高人民检察院发布《关于认真贯彻执行全国人大常委会〈关于刑法第二百九十四条第一款的解释〉和〈关于刑法第三百八十四条第一款的解释〉的通知》第二部分则直接使用“保护伞”一词,提出是否具备“保护伞”不影响黑社会性质组织的认定,首次从司法意义上诠释了“保护伞”一词。2011年5月1日施行《中华人民共和国刑法修正案(八)》第四十三条第(四)项采取了以上司法解释的意见,对《刑法》第二百九十四条作出了重大修改,在立法上以“或者”一词将“保护伞”列为认定黑社会性质组织的选择性条件。将“保护伞”作为选择性条件,并非否定其对黑恶势力犯罪所起的作用,而是出于现实中打击犯罪、预防犯罪的考虑。本着“露头就打”的精神,在黑社会性质组织形成初期,即使未有国家工作人员的保护,也应该严厉打击,防止其向成熟的形态演进。举轻以明重,对背后有“保护伞”的黑社会性质组织,则更应严厉打击,同时铲除两颗“社会毒瘤”。

(三)“保护伞”的适用范围

2009年12月15日最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发的《办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》(以下简称《座谈会纪要》)第四部分提出要严惩“保护伞”,采取多种措施深入推进打黑除恶工作,这里的“恶”即指恶势力,首次将“保护伞”与恶势力联系起来。2015年9月17日最高人民法院印发的《全国部分法院审理黑社会性质组织犯罪案件工作座谈会纪要》秉承了2009年《座谈会纪要》的精神,继续将“保护伞”与恶势力联系在一起。但这两个座谈会并未明确将恶势力纳入“保护伞”的适用范畴,主要还是适用于黑社会性质组织犯罪。2018年1月16日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布实施的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第六部分第二十三条指出要坚决依法严惩充当黑恶势力“保护伞”的职务犯罪,则首次从司法解释层面将“保护伞”纳入恶势力犯罪的范畴。2018年1月24日中共中央国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》也秉承了2018《指导意见》的精神,指出黑恶势力犯罪均存在“保护伞”。2019年4月9日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发出的《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》也谈到了“保护伞”的查处问题。据此可知,“保护伞”不仅存在于黑社会性质组织犯罪中,也存在于恶势力犯罪中,且这种“保护伞”的含义应该是相同的。恶势力未必会发展成黑社会性质组织,但黑社会性质组织往往是由早期的恶势力演变而成。恶势力在形成、发展过程中也可能寻求国家工作人员的保护,特别是后期发展成黑社会性质组织的恶势力,往往是在“保护伞”的庇护下,逐渐发展成为黑社会性质组织的。[3]

(四)“保护伞”的定义

关于“保护伞”的定义,理论上存在广义和狭义之分。广义的“保护伞”指国家工作人员包庇、纵容黑恶势力犯罪,为黑恶势力提供便利条件或者关照,以及国家工作人员组织、领导、参加黑恶势力,与黑恶势力共同犯罪。狭义的“保护伞”仅指国家工作人员包庇、纵容黑恶势力进行违法犯罪。[4]而笔者认为,虽然我国的规范性文件未明确给出“保护伞”的定义,但根据2000年12月5日最高院颁布的《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第(三)项、2002年4月28日全国人民代表大会常务委员会通过的《关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》第(四)项、2002年4月28日全国人民代表大会常务委员会通过的《关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》第(四)项、2011年5月1日施行《中华人民共和国刑法修正案(八)》第四十三条第(四)项、2009年12月15日最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发的《办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》第四部分、2018年1月16日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布实施的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第六部分第二十二条,黑恶势力“保护伞”指的是:“国家工作人员被引诱或逼迫,利用职权或其影响力,包庇或者纵容黑恶势力犯罪,为其提供非法帮助,或参与黑恶势力犯罪活动。”根据2000年12月5日最高院颁布的《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定,“包庇”指的是国家工作人员为使黑恶势力及其成员逃避查禁,而通风报信,隐匿、毁灭、伪造证据,阻止他人作证、检举揭发,指使他人作伪证,帮助逃匿,或者阻挠其他国家工作人员依法查禁等行为。“纵容”是指国家工作人员不依法履行职责,放纵黑恶势力进行违法犯罪活动的行为。但该定义也仅局限于规范层面,现实中对“保护伞”的认定,还有待深入研究司法实践的做法,发现现状及问题,进而提出较为可行性、科学性的认定标准。

二、“保护伞”认定的司法实践

(一)样本来源及梳理

笔者在中国裁判文书网以“黑恶势力”“保护伞”为关键词,检索到的可使用刑事案件样本121例,涉及144人。样本均发布于2002年之后,即“保护伞”被作为选择性条件之后,且主要集中于2018至2020年之间,即扫黑除恶专项斗争的通知发布之后。其中被检察院指控为黑恶势力“保护伞”的127人,最终被法院认定为“保护伞”的有131人。法院认定为“保护伞”的人数超过检察院指控为“保护伞”的人数,可见,某些案件即使检察院未将其指控为“保护伞”,法院也可能根据案件事实,主动将其认定为“保护伞”。辩方辩解被告人不构成“保护伞”的109人,约占75.7%,这是出于最大限度维护被告人权益的考虑,只要有机会,被告人及其辩护人通常会提出不成立“保护伞”的有利辩解。辩方没有对“保护伞”提出辩解的21人,约占14.59%,说明少部分有明确证据可以证明是“保护伞”的被告人,辩方宁可选择沉默也不愿意承认是“保护伞”。辩方对“保护伞”没有异议的14人,约占9.72%,这一小部分人则是出于认罪认罚从宽制度的考虑。参见图1。

(二)辩方抗辩理由类型

提出不成立“保护伞”辩解的107个被告人中,仅单纯提出不成立“保护伞”,而没有提出辩解理由的有15人,占比约14.01%。说明即使没有理由表明其不成立“保护伞”,辩方也会提出不成立“保护伞”的辩解。有提出辩解理由的有92人,约占85.98%。辩方提出的辩解理由大致包括主体、主观、客观行为、保护对象等几个方面:

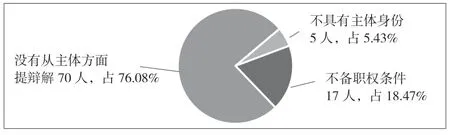

1.主体

(1)提出被告人不具有国家工作人员的身份,不具备“保护伞”主体资格的5人,约占5.43%,包括辅警、村主任。(2)提出自己不具备职权条件,没有保护能力的17人,约占18.47%,包括某局副局长、派出所所长、民警、审判员、党员等。说明即便具有国家公职人员身份,辩方也会提出职权小没有保护能力或没有利用职权的辩解。参见图2。

图2主体抗辩情况

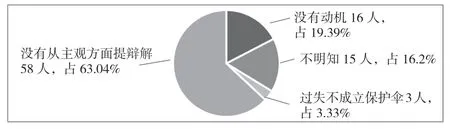

2.主观

(1)提出被告人没有保护黑恶势力犯罪动机的16人,约占17.39%。(2)辩解“保护伞”应当是故意行为,被告人的行为属于过失,不能成立“保护伞”的3人,约占3.33%。(3)提出不明知保护对象是黑恶势力15人,约占16.20%。参见图3。

图3主观抗辩情况

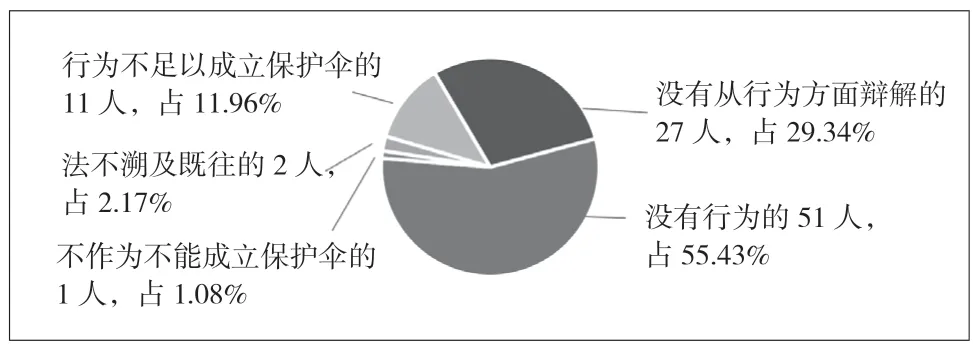

3.客观行为

(1)提出被告人没有实施保护黑恶势力客观行为的51人,约占55.43%,说明多数辩方会提出自己没有行为的辩解。(2)承认具有行为的被告人中,辩解“保护伞”应具有积极的行为,被告人的不作为不能构成“保护伞”的仅1人,占1.08%。①江西省赣州市南康区人民法院刑事判决书(2019)赣0703刑初216号。辩解“保护伞”规定在犯罪行为发生之后,根据法不溯及既往的原则,对被告人不能适用“保护伞”的规定的2人,也仅占2.17%。以行为轻微、仅在客观上起到作用、仅保护一起犯罪等为理由辩解其行为不足以成立保护伞的11人,约占11.96%。说明即使有行为,也有部分辩方会提出行为不成立保护伞的辩解,参见图4。此外,还有5人以被告人没有取得利益为辩解理由。黑恶势力与“保护伞”通常存在利益关系,但并不能排除国家工作人员因人情、亲缘等关系充当“保护伞”的情况。

图4客观抗辩情况

4.保护对象

(1)辩解被告人保护的对象不成立犯罪或仅成立普通犯罪,并非为黑恶势力犯罪行为提供保护的4人,约占4.34%。(2)辩解被告人提供保护行为时,保护对象尚未形成黑恶势力的2人,约占2.17%。(3)主张被告人保护的对象未经人民法院的生效判决确定为黑恶势力,被告人不能被认定为“保护伞”的12人,约占13.04%。(4)辩解被告人与指控的保护对象关系不密切,没有必要为其提供保护的10人,约占10.87%。(5)辩解黑恶势力的犯罪行为与被告人没有因果关系的7人,约占7.61%。参见图5。

图5保护对象抗辩情况

从以上梳理可以看出,从被告人本身角度提出辩解的109人①从被告人本身角度提出辩解的人数之所以超过样本的总人数,是因为辩方并非只提出单一的辩解理由,而是可能从主观、行为等方面提出多个辩解理由。,从行为性质角度提出辩解的17人,从保护对象角度提出辩解的19人,从与保护对象的关系角度提出辩解的17人。可见,辩方主要倾向于从被告人本身的角度辩解不成立“保护伞”,特别是从行为方面辩称没有实施保护行为。被告人若没有实施保护行为,自然就谈不上“保护伞”的问题,因而辩方多会辩解被告人没有实施保护行为。除此之外,主体资格、主观方面、保护对象的性质、与保护对象的关系对“保护伞”的定性有较大影响,也是较多被提及的理由。而有且仅有1人辩解“保护伞”应具有积极的行为,但从上文梳理的有关规范可知,“保护伞”应包括消极的不作为,因此该辩解明显是站不住脚的。

(三)法院认定判断视角概括

被检察院指控为“保护伞”的案件,并非都被法院认定为“保护伞”。未被认定为“保护伞”的理由包括:法院认为被告人黑恶势力犯罪不知情、客观上未对黑恶势力犯罪起到帮助作用、保护对象为黑恶势力犯罪的事实不清证据不足、未被生效裁判所确定等。②福建省三明市三元区人民法院刑事判决书(2019)闽0403刑初59号;广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院刑事判决书(2019)桂1302刑初311号;吉林省图们市人民法院刑事判决书(2020)吉2402刑初26号;山东省临沭县人民法院刑事判决书(2019)鲁1329刑初411号。说明“保护伞”的最终认定权掌握在法院手中,也体现了法院是守护司法公正的最后一道防线的作用。而未被检察院指控为“保护伞”的案件,也存在被法院认定为保护伞的情况。被法院认定为“保护伞”的被告人有131人,有关“保护伞”认定的争议,法院针分别从多个方面作出了认定,具体如下:

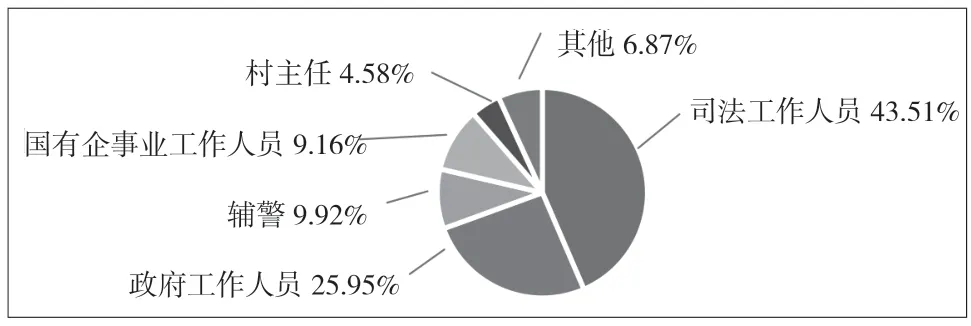

1.主体身份问题。选取到的“保护伞”样本具有以下身份:(1)司法工作人员有57人,占比约43.51%。其中包括公安局正副局长、派出所正副所长、民警、审判人员、检察人员等。(2)政府及某部门工作人员34人,占比约25.95%。包括某正副局长、主任、镇长等。(3)国有公司企事业单位工作人员12人,约占9.16%。(4)辅警13人,占比约9.92%。(5)村主任6人(副职2人),占比约4.58%。(6)其他9人约占6.87%。参见图6。以上具有党员身份的有26人(书记3人、副书记9人、委员14人),占比约19.85%。

图6保护伞身份情况

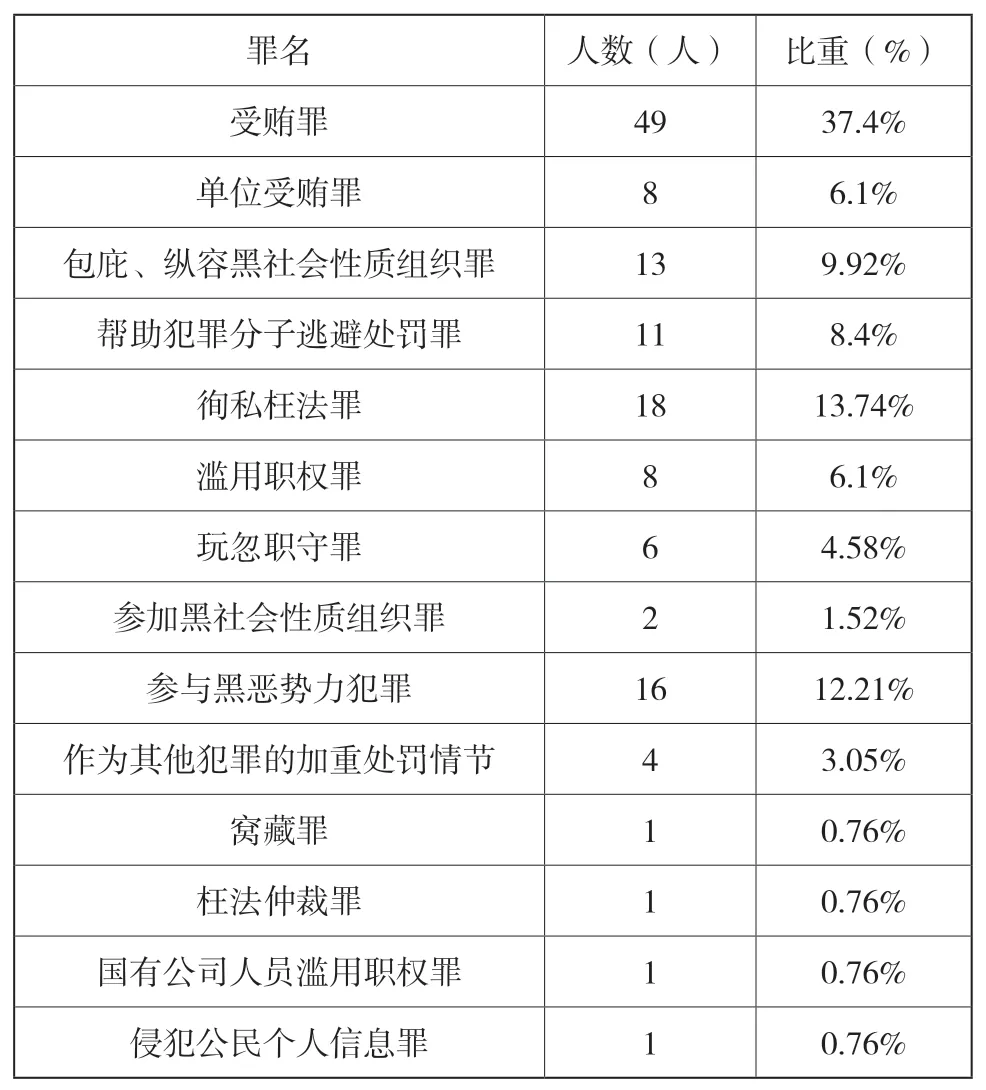

2.认定的罪名。被法院认定为黑恶势力“保护伞”的被告人,分别触犯了不同的罪名:(1)受贿罪49人,占比约37.4%。(2)单位受贿罪8人,占比约6.1%。(3)包庇、纵容黑社会性质组织罪13人,占比约9.92%。(4)帮助犯罪分子逃避处罚罪11人,占比约8.4%。(5)徇私枉法罪18人,占比约13.74%。(6)滥用职权罪8人,占比约6.1%。(7)玩忽职守罪6人,占比约4.58%。(8)参加黑社会性质组织罪2人,占比约1.52%。未参加黑恶势势力组织,但参与黑恶势力犯罪16人①如敲诈勒索、强迫交易等罪名。,占比约12.21%。(9)保护行为本身不构成犯罪,但作为其他犯罪的加重处罚情节的4人,占比约3.05%。(10)窝藏罪、枉法仲裁罪、国有公司人员滥用职权罪、侵犯公民个人信息罪各1人,占比约0.76%。以上数罪并罚的有15人,占比约11.45%②滥用职权罪、包庇、纵容黑社会性质组织罪等罪名与受贿罪数罪并罚。。参见表1。

表1“保护伞”触犯罪名情况

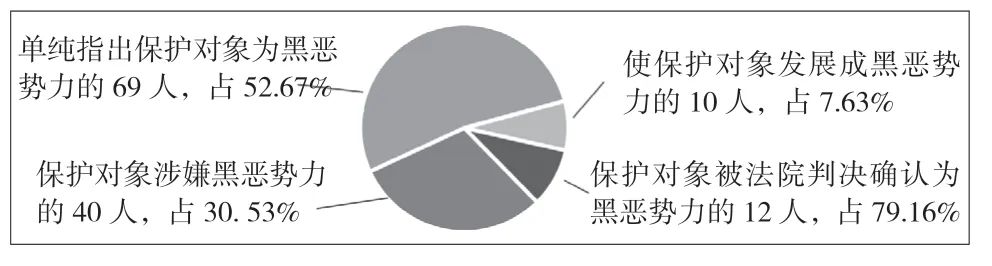

3.保护对象。(1)法院指出被告人的保护行为使保护对象发展成黑恶势力的10人,占比约7.63%。(2)法院指出被告人保护对象是被生效判决确认为黑恶势力的12人,占比约9.16%。(2)法院指出被告人保护对象涉嫌黑恶势力犯罪的40人,占比约30.53%。(3)法院单纯指出被告人保护对象的黑恶势力的69人,占比约52.67%。参见图7。

图7保护对象情况

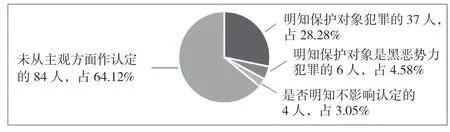

4.主观要件。(1)法院指出被告人明知保护对象实施犯罪的37人,占比约28.28%。(2)法院指出被告人明知保护对象是黑恶势力犯罪的6人,占比约4.58%。(3)法院指出被告人是否明知保护对象为黑恶势力犯罪,不影响“保护伞”认定的4人,占比约3.05%。参见图8。

图8主观要件情况

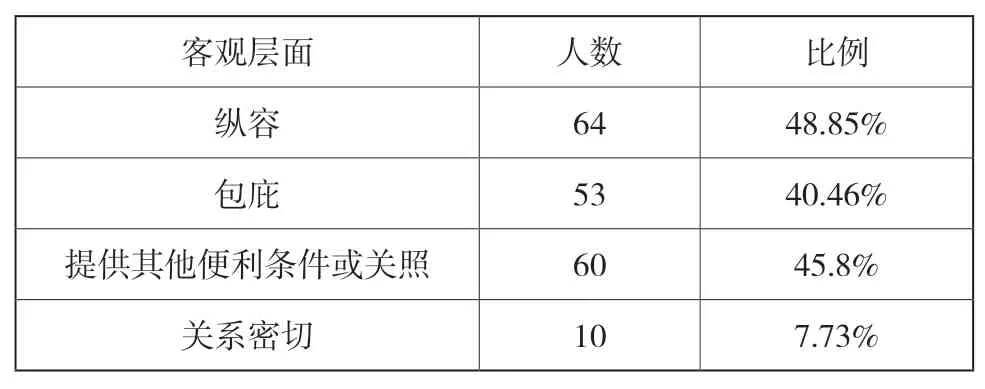

5.客观层面。(1)法院认为纵容黑恶势力犯罪的被告人64人,占比约48.85%,包括有案不立、立案不查、查案不力等。(2)法院认为包庇黑恶势力犯罪的被告人53人,占比约40.46%。包括为黑恶势力犯罪分子打探案情、通风报信、打招呼、违法办案③如违法采取强制措施、违法减刑、重罪轻判等。等。(3)为黑恶势力提供其他便利条件或关照的被告人60人,占比约45.8%,包括违法出具证明文件、违法使其取得承包权、违法任命、违法办证、泄露信息等。(4)法院以被告人与保护对象关系密切为理由的10人,占比约7.63%。这些保护行为并不被单一使用,往往是多种保护行为并用。参见表2。

表2客观层面情况

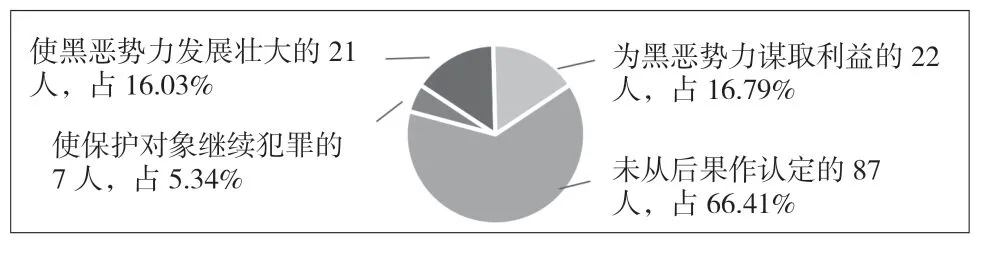

6.行为后果。(1)法院认为被告人的保护行为使保护对象继续实施犯罪行为的7人,占比约5.34%。(2)法院认为被告人的保护使黑恶势力发展壮大的21人,占比约16.03%。(3)法院认为被告人的保护行为为黑恶势力牟取利益的22人,占比约16.79%。参见图9。

图9行为后果情况

以上情况是对样本中所有法院的认定理由进行综合梳理的结果,但具体到某一个法院中,并非每个法院的认定都包含以上各种理由,且存在以下几种问题:(1)部分法院仅提到“保护伞”的具体身份,但并未释明是否属于国家工作人员。(2)法院的认定理由以论述行为是否形成保护为主,其他理由并未过多提及。(3)部分法院并未明确释明保护对象是否确为黑恶势力,仅以保护对象涉嫌黑恶势力,即认定行为人成立黑恶势力“保护伞”。(4)多数法院未对行为人的主观要件进行论述,即行为人的过错及是否明知保护对象为黑恶势力问题。少数法院以行为人明知保护对象为黑恶势力为理由,另有少数法院则认为行为是否明知保护对象为黑恶势力不影响“保护伞”的认定。

三、“保护伞”认定标准的实践把握

实践中对“保护伞”的认定缺乏统一的认定标准指导。但为了肃清黑恶势力犯罪,对“保护伞”的认定不应过于严苛。从以上对法院认定的梳理,我们可以将法院对“保护伞”的认定理由分为必要要件和加强条件,必要要件是成立“保护伞”必须具备的要件,而加强条件仅对“保护伞”的认定起到加强作用,不是必须具备的。

(一)必要要件

1.主体方面

黑恶势力“保护伞”必须满足主体资格要件。根据本文第一部分规范梳理,可知黑恶势力“保护伞”只能是国家工作人员。何为国家工作人员,是我们需要明确的问题。根据刑法第九十三条规定,国家工作人员应该包括但不限于国家机关工作人员,包括以下三类(1)国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务人员;(2)国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员;(3)其他依照法律从事公务的人员。

在选取到的样本中,被法院认定为黑恶势力“保护伞”的被告人包括司法工作人员、行政工作人员、国有公司企事业单位工作人员、辅警、村主任、街道办临聘人员等,部分具有党员身份。“保护伞”的身份具有多样性,需要分别进行分析说明:

(1)司法工作人员①《刑法》第九十四条(司法工作人员的范围)本法所称司法工作人员,是指有侦查、检察、审判、监管职责的工作人员。57人,占比约43.51%,包括公安人员、审判人员、检察人员、监狱人员等。这类人员比重最大,是由于司法工作人员是关系到黑恶势力犯罪分子能否被定罪处罚的直接人员,其中公安人员又占了51人。公安机关处于查禁违法犯罪的前端,若成为“保护伞”,在黑恶势力犯罪发生时,就会有意不予查处,甚至为黑恶势力犯罪分子通风报信,使其逃避法律的追究继续实施犯罪行为[5]。(2)政府及某部门工作人员34人,占比约25.95%。这一比重虽不小,但分别分散于不同的部门,例如某些与经济利益相关的具有审批、监管职能的政府部门,在招标、拆迁补偿等方面,因为被黑恶势力恐吓或收受其贿赂,而违法让其取得承包经营权②如河南省固始县人民法院刑事判决书(2019)豫1525刑初829号:吕少书违反工作纪律,收受黑社会性质组织人员孙某、王某钱物,孙某送烟酒,王某一共给吕少书送过7万元,怠于履行管理职责,致使二人通过寻衅滋事、围标串标等方式在罗山县产业集聚区承包8167.92万元的工程项目,从中获取巨额利润,为黑恶犯罪分子攫取非法利益提供便利条件,厚植其经济基础,使其做大成势,充当黑恶势力“保护伞”。等权利或让其获取非法拆迁补偿费③如甘肃省兰州市七里河区人民法院刑事判决书(2019)甘0103刑初721号:宋贵远自2009年起与涉嫌黑社会性质犯罪组织成员范某1斌、范某1往来密切,形成“关系网”,帮助范某1斌获取政治荣誉,利用其与范某1斌的关系为其子牟利,在征地拆迁中为范某1斌、范某1等人的违法建设进行非法补偿,为范某1斌、范某1犯罪组织提供资金帮助,助长该犯罪组织做大成势,构成保护伞。,使其获取大量非法经济利益,奠定黑恶势力犯罪的经济基础。

(3)国有公司企事业单位从事公务的人员也属于国家工作人员,在选取到的样本中仅有12人,占比9.16%。比重虽不算大,但为了某种利益也可能成为黑恶势力“保护伞”。

(4)辅警是机关事业单位临聘人员,其是否属于国家工作人员?选取到的样本中被认定为黑恶势力“保护伞”的辅警有13人,占比约9.92%。如辅警廖剑窝藏案①江西省赣州市南康区人民法院刑事判决书(2019)赣0703刑初77号。,法院指出:“廖某系赣州市南康区公安局辅警,系由法律授权从事公务的人员,属于国家工作人员的范畴。”根据国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(以下简称《意见》)第一条②第一条 为规范公安机关警务辅助人员管理,确保依法合理使用警务辅助力量,充分发挥其在协助公安民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面的积极作用,依据《中华人民共和国人民警察法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《公安机关组织管理条例》等法律法规,结合公安机关实际,制定本办法。,可知该《意见》是依据《中华人民共和国人民警察法》《公安机关组织管理条例》等法律法规制定。《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款规定其他依照法律从事公务的人员,以国家工作人员论。由此可知,辅警应属于国家工作人员。

(5)被法院认定为黑恶势力“保护伞”的村主任有6人,占比约4.58%。村主任属于村干部,某些村干部经不住黑恶势力拉拢腐蚀,沦为黑恶势力的“保护伞”。[6]依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第2条和《中华人民共和国监察法》第15条的规定,村干部被正式列入国家公职人员的行列,具有成为黑恶势力“保护伞”的主体资格。

以上充当“保护伞”的国家工作人员,具有党员身份的26人,占比接近20%,其中不乏书记、副书记。根据最高人民法院关于印发《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的通知第一部分第(一)项,在乡(镇)以上中国共产党机关、人民政协机关中从事公务的人员,司法实践中也应当视为国家机关工作人员,因此党员也符合“保护伞”的主体资格。

“保护伞”身份不仅多样,且跨度大,上至局长、检察长,下至辅警、村委都可能成为黑恶势力“保护伞”。级别越高越有“力量”为黑恶势力提供保护,但也更容易认定其主体资格。级别低者也应予以重视,准确认定其是否具备主体资格。不管具备何种身份,只有具有国家工作人员身份的人,才可能成为黑恶势力的“保护伞”。

2.保护对象

黑恶势力“保护伞”顾名思义是为黑恶势力犯罪提供保护。样本中,有10个被告人被法院认定其保护行为使保护对象发展为黑恶势力,40个被告人被法院认定其保护对象涉嫌黑恶势力,69人直接被法院认定其保护对象为黑恶势力犯罪,但仅有12个被告人的保护对象被法院指出是被生效判决确定的黑恶势力犯罪。笔者认为,同案处理的案件,法院在判决认定黑恶势力犯罪时,可同时认定“保护伞”的存在。但若“保护伞”与黑恶势力犯罪是分案处理的案件,法院要认定被告人的保护行为构成“保护伞”,应该指出被告人的保护对象已经被生效判决确认为黑恶势力,但不论是保护行为导致其成为黑恶势力,或是提供保护时已经是黑恶势力。

3.主观要件

过错,包括故意和过失。除徇私枉法罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪等故意犯罪外,还有6个“保护伞”被认定构成玩忽职守罪③如云南省昭通市昭阳区人民法院刑事判决书(2020)云0602刑初388号。,占比约4.58%。玩忽职守罪是过失犯罪,司法实践认为只要行为客观上对黑恶势力起到保护作用,主观上至少具有过失,即可认定为“保护伞”。笔者赞成这种认定,某一“保护伞”身负有某种职责,因过失不正确履行职责,而导致黑恶势力犯罪形成发展壮大,造成恶劣影响的,自然应以“保护伞”论。但也应该防止认定标准不当降低,若国家工作人员的行为因不可避免、不能预见等客观原因对黑恶势力起到保护作用,则不宜认定为“保护伞”。

关于明知问题。根据2009年《最高人民法院、最高人民检察院、公安部办理黑社会性质犯罪案件的座谈会纪要》(以下简称《纪要》)第二部分第(二)项第一条规定,行为人知道或者应当知道是从事违法犯罪活动的组织,仍包庇或者纵容的,即可认定本包庇、纵容黑社会性质组织罪。根据该规定的精神,行为人成立“保护伞”不需要明知保护对象为黑恶势力。样本中多数法院未提及“保护伞”是否需要明知保护对象是黑恶势力,法院指出“保护伞”明知保护对象是黑恶势力犯罪的6人,占比约4.58%。而被法院指出是否明知保护对象是黑恶势力犯罪不影响“保护伞”认定的也仅4人①如云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院刑事判决书(2019)云2530刑初42号。,占比约3.05%。足以说明受2009年《纪要》的影响,司法实务存在认为“保护伞”不需要明知保护对象是黑恶势力犯罪的情况。笔者认为,这里的“应当知道”是指根据相关事实可以推定行为人“明知”。否则,国家工作人员并不知晓请托人是黑恶势力成员,即认定其为“保护伞”是失之偏颇的。主观上不知道保护对象是黑恶势力,就谈不上有为黑恶势力提供保护的故意或过失,不应认定其为“保护伞”。

4.保护行为

保护行为又分为积极的作为和消极的不作为两种。[7]不作为要求满足国家工作人员负有法定的查禁义务,却消极放纵黑恶势力犯罪,不予查处。体现为有案不立,即明知有黑恶势力犯罪行为,不予立案侦查;立案不查,即立案后消极怠工,不采取侦查措施;查案不力,即使查案也敷衍了事,不深挖彻查,打击不力。积极的作为又具有以下两种情况:(1)包庇黑恶势力犯罪,帮助黑恶势力犯罪分子逃避处罚或阻扰其他国家工作人员的查处。(2)为黑恶势力犯罪顺利进行提供便利条件。

样本中,采取消极不作为保护形式的“保护伞”64人,占比约48.85%。采取包庇保护方式的“保护伞”53人,占比约40.46%。为黑恶势力犯罪提供便利条件的“保护伞”60人,占比约45.8%。可以看出积极的作为、消极的不作为都是常用的保护形式,但整体更倾向于采取积极的保护形式且更多采取多种保护手段并用的方式。

(二)加强条件

1.构成犯罪

“保护伞”的保护行为,基本可以单独成立犯罪。但样本中,保护行为并不单独构成犯罪,而是作为其他犯罪行为的加重处罚情节的有4人②如安徽省青阳县人民法院刑事判决书(2019)皖1723刑初155号:为涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪的陈某1等在资金支持、施工管理、行业垄断等方面提供帮助,可酌情从重处罚。,说明“保护伞”并不都必然单独成立犯罪。也说明对“保护伞”的认定标准较对罪名的认定标准低,这也是贯彻落实对黑恶势力“打早大小”“零容忍”原则的体现。

2.收受贿赂

样本中构成受贿罪的有49人,未单独构成受贿罪,但也收受黑恶势力贿赂的“保护伞”还有30人。但并不能排除由于人情、亲缘等原因,没有获取任何利益,自甘提供保护的情况。虽然获取利益不是认定“保护伞”的必然要件,但却是重要的判断条件。

3.参与黑恶势力犯罪

“保护伞”包括参与黑恶势力犯罪的模式,即行为人不仅为黑恶势力提供保护,也参与黑恶势力犯罪行为。样本中,有18个被告人参与了黑恶势力犯罪行为,其中有2人参加了黑社会性质组织。被告人虽然参与了黑社会性质组织,但其提供的保护并不限于为自己提供保护,而是为整个黑社会性质组织提供的保护。因此,被告人的行为被认定为参加黑社会性质组织罪,又被评价为“保护伞”,并不违反禁止双重评价原则。

4.危害后果

“保护伞”的保护目的是使黑恶势力逃避法律的制裁或为其牟取利益,因而通常保护行为的保护后果不仅会使黑恶势力逃脱法律的制裁,甚至继续实施违法犯罪活动,发展壮大。法院指出保护行为使保护对象继续实施犯罪行为的有7人,使黑恶势力发展壮大的有21人,为黑恶势力牟取利益的22人。为了深挖彻查“保护伞”,应参照“行为犯”的理论,只要行为人以保护的目的,为黑恶势力实施保护行为,即便没有为其牟取利益或造成某种危害结果,也可认定其构成“保护伞”。

法院对“保护伞”的认定虽然涵盖了以上标准,但并没有统一的认定模式,各个法院认定标准不一。笔者认为准确认定黑恶势力“保护伞”,首先应判断是否具备全部必要要件,若必要要件有所缺失,或者仅有加强条件,则不能认定“保护伞”。但加强条件对“保护伞”的认定起加强作用,举轻以明重,被告人具备全部必要要件,又具有加强条件的情形,则更加应当被认定为“保护伞”。当然,每一个要件、条件的认定,都必须有确凿、充分的证据予以证实。

结语

本文以实证分析方法,深入研究司法实践对黑恶势力“保护伞”的认定情况,把法院的认定理由归为主体、主观、客观、保护对象、后果等几类,进而提出应将“保护伞”的认定标准分为必要要件和加强条件两类。主体资格、保护对象、主观要件、保护行为是必须具备的要件。而行为构成犯罪、受贿、参与黑恶势力犯罪、危害结果不是必须具备的要件,但若同时具有这几种情况,则对“保护伞”的认定起加强作用。本文从经验事实出发,先归纳后分析,力图针对“保护伞”的认定,提出较为客观、科学的观点,以期能够在涉及黑恶势力“保护伞”的认定问题上,对理论界、司法实务均有所贡献。