毒品亚文化的批评话语分析与治理展开

2022-06-01张学文

张学文

一、引言

任何文化,既有普遍的相通暗合的共性,也具有不同或激烈拒斥之处。历史发展长河中,个体总会根据自身的文化价值观念做出适时选择,而做出相同文化选择的个体便会聚合形成“族群”。新族群没有我们熟悉的组织形式,它更多的是指一种气氛、一种意识状态。任何文化体系的形成都会孕育出独特的行为样态和语言符号,如波西米亚、希普霍普、朋克嬉皮、摇滚锐舞等。独特,并不足以支撑社会以“存在即合理”的包容视角来对待各种文化差异。当某种文化类型显然反叛于主流文化而站到社会对立面时,“批评”视角下的话语解读与机理分析便是维持主流群体理性的首要前提。

所谓毒品亚文化,是指吸毒群体长久以来所形成的具有内在一致性和外部稳定性的价值观念,具体表现为吸毒群体生存或活动中所展现出的区别或反叛于社会主流文化的专有符号、行为方式、文化现象。随着近年来毒品圈层化、网络化、社交化的势头显现,使得结合语言学、心理学、社会学、犯罪学知识解构毒品亚文化成为有效反制其文化扩张的核心所在。

二、话语分析下的毒品亚文化:反叛与享乐、青年与游民

“话语,有时当作所有陈述所在的广大领域,有时当作一组可以独立的陈述之总称,有时当作解释某些陈述的一个规则化运作。”即便是毒品亚文化,也并不是完全散乱和无序的,仍然有着内在的运行规则和形成机理。

“文化的内在矛盾性是文化冲突的直接原因”,以“费尔克劳夫”的三维分析作为理论框架,以“毒品隐语”为样本素材对毒品亚文化进行类型化解构,以便更加清晰而直观地探寻出毒品亚文化的话语策略、话语实践、社会实践。

(一)话语策略:反叛与享乐

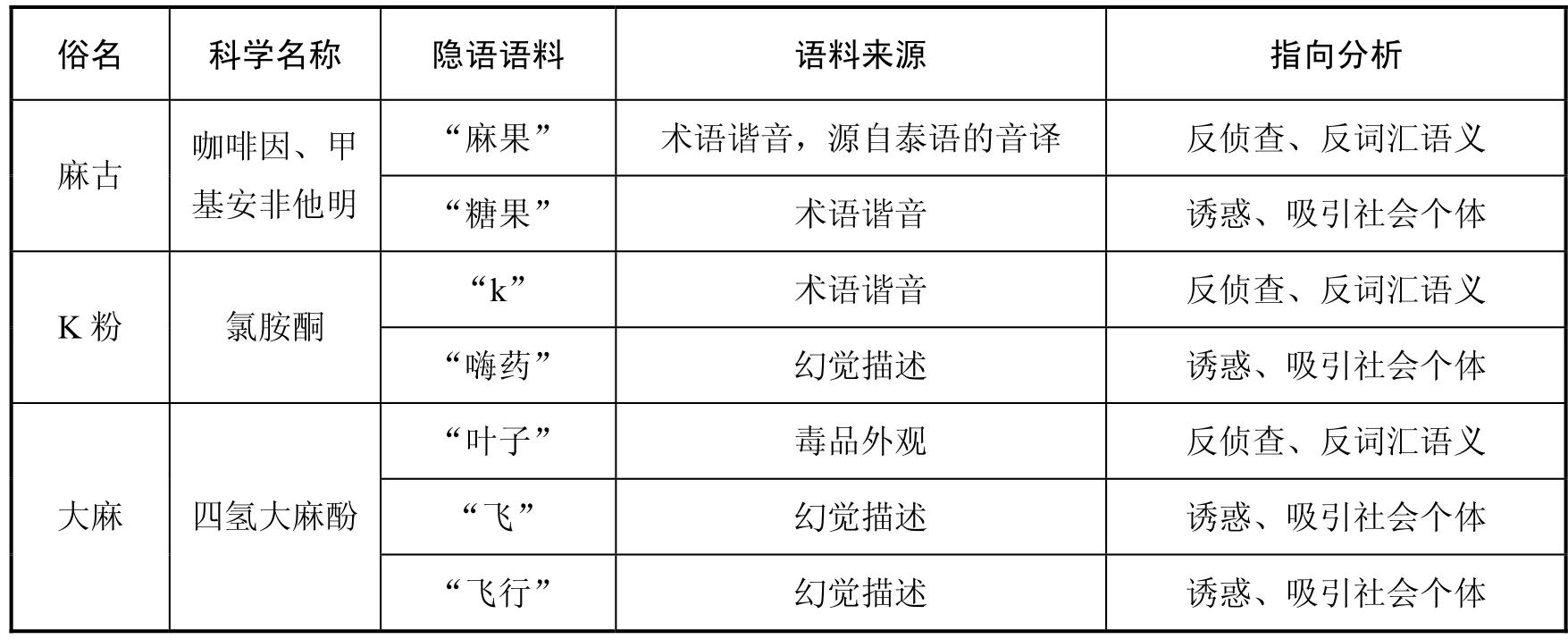

符号化的思维和符号化的行为是人类最富于代表性的特征。“毒品隐语”作为毒品领域符号化的集中体现,有着太多可供我们还原和解构的文化根源现象。本文的研究选取了鸦片、海洛因、冰毒、摇头丸、麻古、K粉、大麻共7类常见毒品,为保证“隐语语料”来源可信度,通过将前述“俗名”作为检索关键词分别对生效裁判文书进行检索,共得200余份生效裁判文书,对其中具有类型化趋向、稳定性表现的语料进行收录,并剔除出现频率5次以内的小范围、临时性暗语。由于裁判文书仅载明“隐语名称”而无法回溯其语料来源和方言出处,通过“座谈方式”同20余名侦缉人员、戒毒人员进行交流以回溯语料来源、分析其语料指向,整理如表1,可初步还原毒品亚文化的话语策略和类型表现。

表1 常见毒品“隐语”的类型化分析(名称类)

(续表)

纵观常见“毒品隐语”的语料收集,可以观察出其始终围绕着“反叛主义”和“享乐主义”的两个基点而铺展开来。反叛主义通过构筑亚文化的话语环境来使得吸毒人群同主流社会的关系走向割裂而形成亚群体;享乐主义则是通过近似的价值评判标准和态度以赋予成员全新的归属感,以此保持亚群体的价值凝聚。综合而言,反叛主义和享乐主义两者相互作用于毒品亚文化群体的身份自立中。

1.反叛:构筑亚文化的话语环境

文化氛围作为价值观形成的环境性因素,其对于个体价值观的影响不言而喻。现实中,主流文化和亚文化并存于社会之中,同时对社会个体产生正面和负面的牵引力。亚文化群体都或多或少地表现出对主流文化的背离和反叛,毒品亚文化也不例外,其背离、反叛的特征集中表现为:价值观念的扭曲和话语规则的反差。

毒品亚文化价值观念的扭曲集中体现在:社会责任感的随意丢弃和个体幸福感的变态获取。毒品亚文化价值观的扭曲并非是对社会主流群体和文化的全然否定,而是对亚文化群体身份的高度认同,并试图通过病态价值评价将自己同社会隔离的逃避心理。“特定群体或范畴身份的显著意义只有在和其他群体的关系中,亦即在与其他群体的比较和对比中才能呈现出来。”具体而言,毒品亚文化群体围绕着“欣快感获取”而构筑起区别于主流社会的价值体系,进而赋予成员以全新的身份归属,而这正是吸毒人员在主流社会中所渴求的。个体幸福感和社会责任感具备社会学意义上的联动关系,个体幸福感的获取必然会受到社会责任感的实时约束,才能避免个体深陷狂热的欲望满足。毒品亚文化群体正是通过对于“欣快感”的宣扬来进行价值输出,通过不断地强调自身独特的语言符号、意识形态、价值体系来建构自身的“群体身份”以逃避现实社会。

隐语的出现,本质上是一种小范围的语言创制过程,只是这种创制过程更加追求同现行规则的反差。话语反差是指吸毒群体内部所形成的对现有词汇规律进行刻意颠覆的现象,具体表现为:词汇生造和语义颠倒。词汇生造,是通过文字组合的方式创制全新词汇来代指特定毒品。如表1中的“快乐神”“麻果”在主流话语体系中就无法找到对应的名词性含义。语义颠倒,则是指话语反差的另一体现。以名词为例,按照常态的命名方式来看其必然有着内在逻辑性的指向,以便于话语交谈中的参与者快速感知彼此的意思表示。反侦查的隐蔽性要求使得吸毒群体故意追求对于主流话语环境中既有语义的颠倒,如以“肉”代替冰毒、“海螺姑娘”代替海洛因。无规律的名词指代透漏出毒品亚文化群体对于语义的选择和改造是以“封闭”为导向的,使得非处于此文化氛围的人员难以识别和感知其背后的深层含义。封闭的概念必然形成话语壁垒,但处于话语壁垒内部的个体却能够轻松地通过晦涩的话语符号来进行身份识别和信息交流。至此,吸毒群体便通过“隐语”完成了话语体系的自我赋权。

2.享乐:亚文化形成的精神内核

反叛主义给了毒品亚文化以独立的话语空间,享乐主义则进一步支撑了亚文化的内部架构。“趋乐避苦”是人之天性,由于社会规范的限制和介入,使得我们对于享乐的追求是有限度和节制的。换言之,人性中的缺陷是我们自蛮荒时代所内生的“动物性”,正是由于群体规范、文化共识的压制,使得我们没有表现出随心所欲的“动物状态”。与之相对,吸毒群体的核心理念便是对感官刺激的追求,这种病态追求已经足以消减社会规范对于其生理欲望的约束,而使得该群体更趋向于“癫狂”。

享乐主义的话语表现便是语言符号中对于“享乐”的赤裸表达。如表1中的“快乐神”“狂喜”“嗨药”等毒品隐语便侧重于幻觉的夸张表述,毫不隐讳地表达了对于极端兴奋的狂热追求。此种“极端感受”可能原发于“精神空虚”的状态爆发,也可能是中枢神经被人为兴奋或人为抑制的客观结果,但是都客观加深了该群体价值观的极端化。就亚文化群体的圈际维系而言,这种幻觉的夸张描述能够引导群体保持一致的价值追求,充当群体的“向心力”并不断地拉拢和聚合群体成员。同时,享乐主义的话语表达能唤起社会个体的好奇心理和弱势群体的情感需求,从而实现圈际扩张。

(二)话语实践:青年群体与游民特性

《2018年中国毒品形势报告》指出:“截至2018年底,全国现有吸毒人员中,18岁到35岁125万名。”可见,处于社会分层压力下的青年群体对于“压力宣泄”有着更加强烈的需求,而更加容易沉迷于毒品粉饰出的病态世界。同时,《2015年中国毒品形势报告》指出:“在明确登记职业信息的吸毒人员中,无业人员占 69.5%。”游民的典型表现便是缺乏必要的谋生手段和收入来源,游离于社会边缘,而亟须寻求新的角色依归。“游民”和“青年”的叠加,使得彼此自发聚集形成临时团体,并在过程中衍生出一套具有自洽性的话语体系。

1.青年群体

随着网络社交工具的兴起,新奇化、短时化、碎片化的信息大量涌入。青年对于新兴事物的敏感性和寻知性使得青年逐渐成为“时髦语言”的首要产出和使用主体。同时,青年所处的人生阶段,刚好处于懵懂学生向完整的社会角色转型的关键时期,处于该阶段的青年极易在社会既定规则的融入中遭受挫折,而陷入自我否定的状态。除此以外,随着社会分工的进一步细化,青年面临了巨大的社会责任压力、评价压力、生存压力。这种身份转变带来的压力,必然会寻求释放途径,这导致了青年群体对短时间、高强度的感官刺激追求愈发强烈,尤其是敏感而好奇的青年人群在社会交往过程中还容易受到同龄人诱导、蛊惑。例如,“自由垒”“开天窗”“长治筋”“迪士高”“咔哇潮饮”等隐语,从组词形式和用语习惯中可以看出其多是出自于熟知新奇语言的青年群体。由于受限于文化教育、认知环境的影响,处于35周岁以上的群体对于隐语的选择更注重通过话语反差来实现“躲避侦查”的功能,而不在意“圈际扩张”。新型毒品的新奇性和毒品隐语的诱惑性,正是处于身份失衡阶段的迷茫群体在社交中难以警觉的。

易言之,同传统的功能定位不同,青年群体赋予了毒品以更强的“社交”属性。在传统语境下,毒品吸食行为总是附带极度贬义的社会评价。但是,随着社会情势的变化,在新精神活性物质肆虐的娱乐环境中吸毒行为反而异化成为一种“新潮”。正是这种社会环境的变化,使得青年群体对于躲藏在娱乐浪潮下的新精神活性物质有着缺失理性的评价。毒品隐语通过夸张、新奇的语言描述来逐渐遮蔽“海洛因”“冰毒”等传统词汇所带来的警觉和排斥,进而摇身成为“时兴生活方式”。由此,青年群体当然的成为毒品亚文化的主要产出者和主要受众。

2.游民特性

“游民作为一个脱离既存社会秩序、游离于社会结构之外的边缘群体,向来缺乏形塑自身语义网络的知识和政治权力。”毒品亚文化便属于这唯数不多的由“游民”参与言说与表达的文化类型。从毒品隐语的使用场景中可窥探出其所潜藏着“毒友圈子”,这样的“圈子”既是封闭的,也是开放的,它对陌生人封闭,对熟人介绍的局外人开放,同时满足了私密性和群体性的快感需求。游民意识的形成在很大程度上源于其自身生活区域、社会身份的波动,这种畸形的变动诱发了游民自身的弱势感受和抵触情绪,进而反向削弱了其对于社会的责任感。久而久之,游民团体便开始适应于这种游离状态,从而亟须通过融入新“圈子”来获得归属感。

就区域流动而言,以宁波市为例,2015年吸毒人员中流动人口的比例为71.59%。由于缺乏前述身份认同和情感归属,吸毒人员对于城市和故乡的依恋能力极差,脱离原始居住地的比例很高。同时受限于自身经历或技能限制而短时间无法融入迁入地,使得吸毒人员对于迁入区域内的社会规则有着超乎常人的漠视。“流动—受挫—再流动”的闭环过程逐渐使得游民群体开始排斥常态社会下的稳定秩序,这种对于社会分工的厌恶和社会评价的憎恨加重了游民群体对于“短时高强度”刺激的需求。另外,身份变动是另一个明显的特征。由于毒品高昂的价格以及强烈的成瘾性使得吸毒人员在吸食毒品期间内,所积累的社会财富会迅速折损殆尽。随着物质财富巨大消耗的同时,个体的工作意愿也受到重大影响,短时间内快速激进的中枢兴奋会使得吸毒人员形成生理依赖,继而无法忍受社会常态的兴奋获取,直至丧失对于社会工作的获得感。客观的消耗和主观的异化,最终形成恶性的循环链条,使得吸毒人员深陷于“流民”身份。

(三)社会实践:个体压力与集体宣泄

“话语体系隐匿在话语主体的主观意识之下, 同时以默认的方式支配人们的思想、言语和行为。”话语体系的形成并不是偶然,其是个体或群体之间在冲突、反馈和妥协中所不断演进的结果。由此,透过个体和群体、社会的互动关系,便可以还原出毒品亚文化的形成机理和发展脉络。

1.亚文化形成的内在动因:个体压力

工业革命后,社会角色分工不断细化,大多数个体都被不停地放置到特定的协作位置。随着社会的演进,总会出现无法跟进这一社会分工速度的人群。社会分工会充盈个体的生活,也赋予个体以极强的社会归属感,当个体无法找寻到对应价值又被时代裹挟前进时,所面临的便是巨大的排斥压力。阶层分化时期的年轻个体、无序生活状态的个体、尚处于社会底层的个体都会面临此种社会压力,极容易引发对于现有社会结构的痛恨或消极避世的情绪,最终走上毒品吸食的歧途。

压力宣泄是个体吸食毒品的主要动因。毒品的化学特性使得其能够通过抑制、刺激中枢神经来让主体产生放松、兴奋的幻觉,从而使得主体获得欣快感。欣快感的易得性和社会竞争的残酷性之间会产生巨大的心理落差,从而促使主体不断地选择这种病态方式来逃避现实,而现代医学已经证明此种欣快感的获得必然要付出巨大的健康代价。压力的存在是不可避免的,社会也容忍个体通过合理的方式来寻求宣泄和释放。毒品亚文化之所以为主流文化所批判,是其背后所潜藏的无节制和无约束思想同现行社会所倡导的价值观所完全背离。极端自由主义认为,国家不应该干预个体的权利处置行为,即便个体采用了无节制、无约束的自伤行为来追求快乐。但当个体处于群体之下时,对于自由的限制和约束便是保障全社会最大幸福和福祉的必然选择。虽然,这可能也会有着“父爱主义”的嫌疑,但就毒品而言,其对个体所形成的致幻性和成瘾性会使个体失去理性判断,而陷入一种纯粹病态的生理冲动。所以,这就意味着社会对于个体压力宣泄的介入不仅仅是为了社会的公共福祉而且更是对于失足个体的挽救。

2.亚文化形成的外在引发:集体宣泄

“物以类聚,人以群分”,亚文化群体的生成经历了对于主流文化的抛弃和对于亚文化的重新认同。吸毒群体的常态聚集行为在现实中是十分普遍的,这种人员和行为的自发聚集无不表明了其在逐渐形成一个稳定的群体。有研究显示,69.4%吸毒人员表示吸毒时有很多人在场,27%选择有2人至3人在场,而选择一个人在场的只有3.6%。毒品吸食行为本身不需要其他人员的外界辅助,但是吸毒人员的出现却往往呈稳固的网状结构,其间有着纷繁复杂的联结方式。根据一项有关吸毒者的课题调查显示,92.21%的被调查者的交往对象中都有不同程度的吸毒行为。吸毒人员往往积极地通过各种渠道来寻找其他吸毒人员,以便形成临时的吸毒团伙。相对应的,这种集体的身份归属和情感认同,又反向促进了人员的聚合。具体而言,吸毒人员的聚集仅仅为了形成一种高度一致的文化氛围。这种文化氛围建构在低级的生理需求之上,故而不需要彼此之间有着过多的交流,甚至不需要对于彼此身份有着过多了解,仅仅通过共同的吸食行为便足以形成纽带。当然,由于其群体建构基础的脆弱,决定了吸毒人员的自发聚集行为有着临时性、随机性、冲动性的特征。

“信息的流动弥合了媒介场所与物质场所的界限,媒介和空间共同为人们构筑了新的社会交往和信息传播模式。”随着“现实—网络”双层社会的融合,吸毒聚集行为也开始出现虚拟化、异质化的新表征。“吸毒直播间”“大麻技术帖”“飞草堂”的出现,意味着毒品亚文化开始呈现出网络集群化的趋势。可以说,他们轻易地撇开传统媒体的限制与评判,利用手中的新媒介工具赢得生存空间。使用场景的移转和媒介工具的变化,使毒品亚文化得到了前所未有的发展。“在网络空间中,毒品信息成为毒品滥用行为与相关行为发生、蔓延的主要根源,脱离毒品信息毒品滥用行为与相关行为的网络化就失去了意义。”毒品信息逐渐成为数据网络中陌生吸毒个体串联聚集的关键工具,吸毒人员可通过逸散在搜索引擎、论坛贴吧、交易网站、社交媒体中的毒品信息来找寻和识别彼此。虚拟网络中同质行为的聚集,虽然不能引发生理感受上的“实感”,但却依然能够赋予临时群体以极大的归属“错觉”。

三、毒品亚文化的话语反制:参照群体的打造

人类存在的每一个当下,都伴随着文化的延续。面对毒品亚文化,我们应该清醒地认识到我们无力将其从历史发展中完全涤除。即便在最猛烈的文化打压下,毒品亚文化也只会以另一种文化样态继续存在。这就意味着,即便主流群体已然意识到了毒品亚文化的存在,由于无法消解压力宣泄的客观基础,所以社会只能最大限度地约束其话语范围,以保证主流价值体系的本位。社会固然无法完全消解这种文化符号、文化观念、行为方式、价值体系,但是可通过对于核心价值观的打造、推广来形成话语反制,以此实现对于亚文化群体的钳制和对冲。“人都是在与他人的参照中认识自己的,‘我群体’与‘他群体’的存在是身份意识产生的前提。”具体而言,群体行为对个体行为的影响极大,个体总是通过社会的反馈来寻求自身的群体归属。参照群体便是个体根据其人生阅历、社会评价而选择出作为模仿和学习的目标群体。社会可在主流框架内选择符合价值评判标准的群体给予正面评价来形成参照,来帮助尚未形成稳定价值观的个体和处于亚文化熏染中的个体对照自身行为。故此,除了保持传统语境下对于毒品亚文化群体负面示范的剔除以外,着重对于参照群体正面示范的引导也是形成话语反制的核心所在。

(一)正面示范的引导

“在文化观念领域,法律并非天然就是合法的,对于个体而言,合法性是一种基于承认和同意的心理现象。”就特定历史阶段而言,社会所倡导的价值、道德、规范等诸多主流意识形态都是近乎一致的,但是个体行为却可能有着完全不同的表现,这说明了主流价值观对于不同个体的影响是存有差异的。具体而言,以核心价值观为指引的主流群体是一种参照群体,毒品亚文化群体是另一种参照群体,这两种群体都向摇摆中的个体不断地输出自身的价值观念。故而,我们必须着眼参照群体的形象打造、价值传导来做出规范化干预,从而使得其对于摇摆个体具有更强的号召和指引。

文化的传播工具是中立的。当亚文化群体占据舆论时社会就会开始向亚文化群体倾向和归化;当主流群体占据时,社会就会向着主流文化所期冀的方向发展。这就意味着,我们必须有方向性的对广播、电视、网络、报纸等文化传播渠道做出正向的价值观引导。“社交平台泛滥和网络社交成瘾已然成为新媒体时代的两大症候。”网络已经无可阻挡地成为了现实社会的虚拟延伸,越来越多的生活场景由此开始移转到网络中,这就要求网络新闻媒体、网络社交平台、网络搜索平台等虚拟传播渠道同样承担起自身对于价值观引导的责任,积极投身于以社会主义核心价值观为指导的正向输出中,避免网络成为毒品亚文化的“温室”。对于生活在“微世界”中的群体而言,最有效的就是利用“微”文化元素,如通过微博、微信平台、互联网等新媒体开展禁毒知识“微”传递活动。

个体在做出价值判断时,都是基于现有的认知基础来进行,认知的不全面便会带来行为的不理性。具体而言,毒贩常通过塑造一种“飘飘欲仙”的潇洒、快乐、自在形象,来换取社会个体对于这种虚假状态的片面认可。如果此时,没有社会主流文化向其释明这种行为所带来的实际危害和真实后果,那么很可能会有大量的社会个体处于信息不对称的认知状态,而盲目做出不利于自身的选择。故此,社会的主流媒体必须承担起对参照形象的建立和引导责任,并进一步阐释毒品可能带来的实际后果,才能使得个体在做出选择时有着更加清醒的认知。如2020年借由疫情期间钟南山教授的正面形象,聘请其为“禁毒大使”并拍摄“别让‘我以为’变成‘我后悔’”的公益广告。

(二)负面示范的剔除

如前文所言,正面示范的引导和负面示范的腐化总是同时存在的,这就意味着单纯的加强正面示范的宣传难以实现对于毒品亚文化的全面遏制。虽然媒体大多掌控在社会主流群体手中,但是这不能完全阻绝毒品亚文化群体建立自身的传播渠道或隐秘搭载于主流文化内容之中。以摇滚、嘻哈、民谣、说唱为代表的文化领域中,就曾出现过以“灵感来源”“圈内传统”为由将“吸食大麻”作为自身形象的组成部分来表彰个性,如网络主播“MC天佑”就曾在直播中通过说唱形式描绘毒品的吸食感受。暴力、色情、享乐、奢靡、颓废等诸多元素也曾搭载于主流媒体而出现在现实空间中,如若社会个体长期熏染在享乐语言和奢靡影像中,那其在实际做出个人选择时也会不由自主地产生倾斜。当前的禁毒工作可能更集中于对“吸毒不良示范”的屏蔽,但是却忽视了其他不良元素对价值观的整体伤害。毒品同赌博、色情、暴力的伴生关系,也从侧面印证了不良内容的负面影响虽然不是即时和显性的,但却具有关联性和整体性。

“群体的共同经历伴随着强烈情绪,以情境记忆的形式储存于头脑中。”过往吸毒经历中所形成的关于生理快感、短暂愉悦、群体亲密的记忆,会成为加深吸毒人员群体认同的关键性因素。无论是对于初吸者或复吸者而言,吸毒情景和不良信息的远离对于遏制吸毒行为具有无可替代的作用。毒品吸食感受的重温当然性地会激发和唤起吸毒人员对过往经历的沉迷,而场景理论、学习理论、机会理论也从另一个侧面提醒我们加强对信息传播渠道中此类负面示范的剔除。社会虽然无法完全阻止毒品亚文化的产出,但却能通过剔除负面示范来限缩和约束其影响的深度和广度。

四、毒品亚文化的治理展开:个人责任与社会责任的互动

文化同人之间存在着彼此塑造和影响的关系,社会主流文化由于其所构建的基础是规范性的法律和正向性的道德,其当然有着对于个体的正面影响。毒品亚文化则是构建在反社会、反规范的心理认同之上,其对于社会主流文化有着巨大的抵抗和蔑视。这种文化差异带来的冲突并不会随着时间的转变而缓和,而是一直处于“此消彼长”的博弈过程中。故而,对于文化冲突的治理也不能试图通过“社会强力”来一劳永逸地根除,亦不能单纯地将责任简单归结到个体的道德水平高低,而应该复归社会责任和个人责任并重的正确道路。

(一)宏观考量:个体责任和社会责任的并重

传统中,社会对于毒品的管控仍然停留在个体责任的角度。毒品亚文化的提出,就意味着我们不能单纯地苛责毒品吸食者的道德品行,而应该同时认知到社会在其中所应该承担的责任。单纯通过将毒品吸食者描绘成卑劣的个体形象,对于毒品的管控和防治所能发挥的作用十分有限,且难以形成长效的预防机制。社会责任的提出不仅是反制毒品亚文化扩张的必然,也是毒品长效治理的题中之义。换言之,毒品群体的产生是教育制度、经济政策、社会环境和个体素养综合的结果。假如社会仍固守于“毒品问题在于个体责任”的狭隘视野,而无法正视社会中已然形成的毒品亚文化,那么对毒品问题的治理就无法触及根源。

同时,主流文化自身难以实现对于亚文化的压制,而必须借助于社会规范。在面对毒品亚文化的诱惑时,人性中对于原始生理兴奋的追求便容易占据上风。人性的不完善使得我们不得不正视主流价值观对于人性的约束,这也从另一个角度说明了履行社会责任的重要性。对于吸毒行为的规制也必须脱离个体的微观视角而转向对文化冲突和社会责任的宏观考量。教育环境的改良、公共福利的保障、就业环境的自由、社会支持的充足都有益于瓦解毒品亚文化的社会根基。只有个体能够以积极的姿态在社会中寻找到价值和定位,才能真正脱离毒品亚文化的桎梏,而不会陷于“复归社会—再次受挫—毒品复吸”的怪圈。在法律规范和社会政策作为传统的治理手段发挥固有作用的同时,社会应进一步加强生活场域文化建设、核心价值观念的输出、主流文化氛围的营造。

(二)具体展开:防范治理与身份重塑的并行

1.传播渠道的阻断

掌握毒品亚文化传播和圈际扩张的机理后,配置对应的预防筛选体系便是毒品治理展开的首要路径。以毒品隐语为例,作为毒品交易磋商或身份识别的主要工具,其对于早期毒品防控的作用不言而喻。作为唯一可供识别的敏感词汇,毒品信息是司法实践中重要的线索渠道。由于毒品隐语在特定历史周期下其所涉及的诸如毒品名称、类别、纯度、计量单位都具有相对稳定性和确定性,这就为借助大数据的分析和抓取能力迅速锁定人员提供可能。毒品隐语的工具属性意味着当我们完成对其隐匿性的破解后,其也可反转成为标记和识别吸毒人员的外显符号。

《2018年中国毒品形势报告》指出“互联网+物流已成为贩毒活动主要方式”,毒品活动的网络化决定了毒品防控体系和防控责任的网络化。网络的虚拟性意味着其始终无法脱离网络服务提供者而独立存在,这就决定了除了加强公共信息网络安全监察机构的高效运转外,落实以网络接入、域名注册、搜索引擎、即时通信、信息发布、网络支付为核心的网络服务提供者的防控责任成为当前网络防控体系建设的核心所在。针对毒品信息,发挥网络违法犯罪举报平台、互联网违法和不良信息举报中心、网络不良与垃圾信息举报受理中心的职能依托作用,联合腾讯网络安全平台部、百度安全服务平台、阿里安全中心等服务提供商的自建安全平台建立健全关键词筛选机制、违法信息溯源机制、敏感信息删除机制、情报分析共享机制。只有明确网络服务提供者的治理协同责任和毒品信息管控义务,才能够真正契合毒品防控体系的网络化建构,真正实现“线下—线上”的治理联动。

2.毒友圈际的破除

有研究指出,有84.32%吸毒人员表示曾经有吸毒者向其描述吸毒的体验;有超过80%的被调查者曾经有吸毒者向其传播关于毒品和吸毒方法的信息。毒品亚文化必然通过依附于特定个体的方式存在于社会之上,并借由“传授—学习—再传授”的路径进行发展、扩张。外部人员只有通过“习得”的方式才能进入内部圈层。“毒友圈子”的出现是毒品沦为社交工具的现实征表,其也是吸毒人员维持毒品吸食行为的重要因素,因为其同时提供了毒品的购买来源和心理支持。作为戒断毒瘾的关键场所,无论是戒毒所或是监狱仍然将过多的注意力放置到了生理毒瘾的戒断中,反而忽视了毒品圈际文化的破除。

毒品社交属性的否定是毒友圈际破除的关键。新精神活性物质的出现,冲击了传统以“列管”为前提的毒品防控体系,大量实为毒品却尚未被列管的毒品合成物开始以新式酒饮、新式烟弹的名目在酒吧、迪厅中充当社交工具。因此,针对新精神活性物质的管控就需要在确认其成瘾性、危害性的基础上,探索“快速列管”和“临时列管”的管控思路,防止新精神活性物质因其尚未被添加至管制名录而出现“管控真空”。新精神活性物质的有效管控只能消减毒品社交属性的客观基础,而吸毒人员的“自我孤独”才是毒品侵袭正常社交的关键原因所在。吸毒人员往往或多或少曾表现出对于“孤独”的自我笃定,这就使得吸毒人员在内心深处十分苛求得到同伴的认可,从而为了保持所谓的“社交”或“朋友”而继续沉浸其中。诚然,“违法行为记录制度”能够发挥出积极的再犯预防功能,但也限缩了吸毒人员的正常社交可能。吸毒人员是违法者,同样也是受害者。人类作为社会动物,只有正常且积极的社交才能实现对毒品社交的替代和对冲。标签化、污名化的社会思维在很大程度上封闭了吸毒人员的社交可能,从而只有“毒友圈子”能够向其提供失落感的慰藉。这就要求在吸毒人员再社会化的过程中,需要加强社交引导来摒弃戒毒人员潜藏的“自我孤独”。

3.身份认同的重塑

身份认同的重塑,离不开完善的社会支持体系。相对于流程化的生理毒瘾戒断而言,对于吸毒人员的社会复归才是检验禁毒工作成效的关键所在。我们当然无法完成将“戒毒人员”打造成“社会精英”的瞬间转变,但是在社会融入过程中的“去标签化”却能够最大可能地让吸毒人员感受其正常的社会身份。这就意味着我们需要通过对正常身份的强调和打造,使得其获得全新的心理暗示,并逐渐认可自己仍属于社会中被接纳的成员之一。对吸毒人员的社会帮扶是其能够以正常身份回归社会的有力支撑,也是其摆脱原有环境的外界推手,是我们进行文化反制的保障所在。

对于享乐的追求是一种对于社会分配不满的发泄,这种发泄更多源于物质和情感上的贫瘠。“帮扶”是我们对于其塑造心理归属和身份认同的关键手段,通过参与积极的志愿活动帮助我们训练其社会责任感,也是其能够正常融入社会的前提所在。换言之,除了生理毒瘾的戒断外,逐渐消除“吸毒人员”的身份暗示,使其重新感受正常的社会身份,并通过技能训练来促使其融入社会才是分化戒毒群体的有效方式。由政府、街道、社会组织提供工作引导,匹配对应岗位,提供身份重塑的物质基础,此为“帮”;由社会、家庭、亲属提供情感的弥补和责任的认知,此为“扶”。故此,只有将物理帮助和情感扶持相结合才能真正实现对正常社会身份的“再认同”,并最终做到戒毒人员的社会复归。