意义·形式·策略:指向自主学习的 小学英语背诵活动设计

2022-06-01曾水平

文 / 曾水平

引言

背诵是基础英语教学实践中被广泛运用的活动之一。然而,学生对背诵活动普遍持抵触态度,背诵活动的方法与效果也乏善可陈。究其原因,笔者认为主要存在以下问题:背诵活动缺乏语言意义的建构生成;背诵活动缺乏语言形式的规范再现;背诵活动缺乏学习策略的内化掌握。为此,笔者从自身教学经验出发,结合相关研究,从背诵活动的目标定位、活动设计与检查策略三个方面,总结关于小学英语背诵指导的一些认识与做法,以期引发更多的讨论、思考与研究。

背诵活动的目标定位

1.语言意义的建构生成

人们普遍把背诵活动定位于在大量的语言重复中掌握语言。许多理论研究者与一线教师普遍认为背诵在积累语言范例、增强英语语感、提升英语表达能力等方面有重要价值(陈萱,2004;黄伟,2008;曾小瑞,2013;葛倩,2016;戴戈芬,2020等)。语言学家赵元任特别重视语言学习中的重复、模仿和操练过程,认为只有通过大量的重复实践,才能将“被动知识”变为“主动知识”,变“懂”为“会”,发展综合运用语言的能力。然而,这类研究均忽略了一个重要的问题:背诵活动本身也是语言意义的建构生成过程。背诵不是对不理解的语言符号进行机械重复的过程,而是建立在理解的基础上不断生成语言的过程。语言意义的建构生成是指学生在各种语境线索的支持下,在背诵的回顾与复现中对语言的内涵和运用场景不断深化理解,并逐渐趋于准确、精确和恰当地运用语言的过程。

2.语言形式的规范再现

长期以来,教师倾向于把背诵活动视为语言意义的重现过程,把学生输出语音成果当成背诵的意义,而没有认识到背诵活动同时也是学生对语言形式的规范理解与掌握过程。这种倾向不仅大大降低了背诵活动的效益,同时也把背诵活动与其他语言学习活动割裂开来,导致背诵成为一种枯燥且孤立的机械重复活动,而不是语言学习的有机组成部分。语言形式的规范再现是指在各种语音和形式线索支持下不断强化音形的关联,在通过回忆进行的语音输出中,逐渐纠正语言形式错误,并不断精准复现,从而规范表达的能力。

概而述之,语言意义的建构生成着重于在背诵中建构意义(meaning),即强化意义关联;语言形式的规范再现着重于在背诵中规范形式(form),即强化音形关联。

3.学习策略的内化掌握

背诵长期以来被视为一种枯燥乏味、效率低下的被动学习活动,笔者认为,这在很大程度上与学生没有掌握背诵的策略性知识高度相关。策略性知识是指一套进行学习、记忆或解决问题的规则和程序,它包括内在自我认知与调控等思维活动(赵义泉等,2003)。策略性知识被认为是学生掌握和应用学习方法进行主动学习、自主学习的关键因素。背诵本身就是一种学习策略,学生掌握策略知识、自主开展有效的背诵活动需要教师进行有意识且长期的培养。据此,笔者认为背诵的教学目标还包括促进学生对背诵策略的内化,引导其形成主动学习、自主学习的素养。

背诵活动设计

背诵,是学生对原本有所缺失、模糊、谬误的信息进行纠错的过程。这个过程特别需要教师向学生提供支架。接下来,笔者将针对背诵活动的三大目标提出相应的背诵活动设计策略,供读者参考。

1.建构生成语言意义的背诵活动设计

(1)提供情境支架的背诵活动

对于促进语言意义建构生成的背诵活动来说,情境支架是非常有效的教学手段之一。通过再现学习场景中的画面、实物、声音、事件、关键性标识、角色、肢体语言、语音、语调、语气、语速等,教师可以引导学生进入熟悉的情绪氛围中,强化对语言运用情景的回忆。这种回忆并不是无意义的机械重复,而是在充满意义的情景中的建构与生成。

教师在使用情境支架策略组织背诵活动时,可以直接采用教材已有的图片。比如在教学人教版小学《英语》(三年级起点)四年级下册Unit 2 What time is it? (以下简称“教材”)Section B对话板块的背诵时,教师将图1中的三部分剪切后按顺序排列,并把对话文本挖空,留下每幅图的时间线索。有些程度较薄弱的学生可能无法注意每幅图的时间线索,也记不住话轮的顺序。对于这部分学生,教师可以把图片标上序号,以帮助他们回忆。学生根据三幅图片的信息,结合自己课堂所学进行输出性的背诵活动。学生开始输出时,教师无须过于强调和原文的完全一致,而是可以让学生根据自己的理解适当增减或改编语言,重点在于意义输出。

图1.

(2)注重语用输出的背诵活动

背诵被人诟病的一大原因是机械复现。因此,指向意义生成与建构的背诵活动绝不能仅仅局限在意义复现,更要注重语用输出。教师可以依据有效的情景支架,引导学生通过描述、叙述、完成具体任务或表演等方式进行超越背诵的语用输出。

仍以教材Section B对话板块为例,教师可以引导学生在图片支架下,两人或三人一组进行表演式输出。为了让学生进一步理解文本的语用内涵,教师为背诵活动设计了一个题目:Mike忙乱的早晨。通过表演的方式,学生能在复现意义的过程中更好地理解文本的深层含义:Mike早上匆匆忙忙起床、吃早餐、胡乱收拾书包、急匆匆赶往学校,老师都已经上课了他才赶到教室,可他到这时仍然没有认识到自己缺乏时间观念,还说“I am ready.”。通过情境、语气、语调、动作等线索,学生能充分体验到这一语篇的语用功能。虽说是一种背诵式的意义再现,但这已经是接近于真实的语用输出活动了。

2.规范再现语言形式的背诵活动设计

许多背诵活动仅仅重视语音的重现,缺乏对形式的重现。这使得学生不能有效掌握语言形式的记忆方法。因此,教师应设计一些突出音与形关联的背诵活动,从而有助于语言形式的规范再现。

(1)音形关联强化支架

教师在设计提升语言能力的背诵活动时,要特别注重语言形式的规范与准确。由于英语是表音文字,音形之间有密切关联,因此强化语言形式的背诵活动要着重突出语言形式的关键特征和易错点,并通过相应的支架引导学生聚焦。

仍以Section B对话板块的背诵活动为例。为了强化学生对语言形式的记忆,教师在设计背诵活动时进一步突出学生容易出错的语言点,并以语言形式支架的方式提供给学生:

A: It’s... It’s…

B: ... is...

B: ...! It’s...

A: OK.

C: What... is it?

D: It’s... It’s...

A: I’m...

该背诵活动要建立在学生已经熟练掌握意义的情况下进行,这一活动的设计从对语言意义的关注转换到对语言形式的关注。教师把易错的语言点标出来,并通过声音强调形式特征。

(2)可视化思维支架

在对语言形式的强化记忆中,教师提供的聚焦于形式规范的支架尤其重要。一些常用的支架,如非连续性文本框架,连续性文本主体结构,高度概括的思维可视图、表格、问题链等,都是能有效帮助学生回忆文本形式的重要手段。

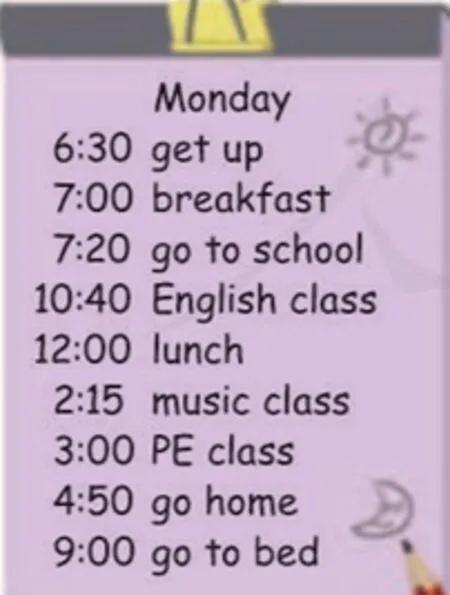

以教材Section B词汇板块为例进行说明。针对典型的可视化思维支持的背诵活动,教师可以把核心词汇组织起来(见图2),引导学生巩固掌握相应的句型和词汇,并在这个过程中生成语言。具体操作可以用话轮的方式进行背诵输出:—What time is it? —It’s... It’s time to...。此外,教师也让可以学生用描述的方式输出一段话。

图2.

不管是情境支架还是形式支架,它们都有一个共同点,即这些支架的设计符合语言学习的基本原则,如遵循事件发展的时间线、逻辑线,符合学习者的认知结构。通过支架的帮助,学生能重新整理记忆中的一些错漏、零散、混乱的内容,并在使用支架的过程中生成内化后的语言。

3.内化掌握学习策略的背诵活动设计

在教学实践中,我们可以观察到大量这样的案例:老师布置背诵任务,学生自行在校或在家背诵,老师检查背诵效果。这种做法没有对学生的背诵策略进行指导与检查。缺乏策略性知识的背诵往往是枯燥乏味的学习任务,学生避之不及,更遑论引导学生在背诵中激发主动学习、自主学习的动机。马郑豫和张家军(2015)采用《中小学学生学习策略问卷》对全国11个省市13,477名的小学、初中、高中学生的调查中发现,9—12岁阶段的学生对于时间管理学习策略的应用整体上维持在较高水平,其主要原因是教师和家长对小学生的学习进行强力干预。然而,这一阶段的学生在加工组织策略和监控策略方面却处于所有学习策略的最低层次,而这些策略是学生获得深层次知识的主要途径之一。究其原因,除了受学生的抽象思维发展阶段所限外,还与教师的策略指导密切相关。因此,在指导背诵的过程中,教师对学生进行系统的背诵策略指导显得尤为重要。时间管理策略、复述策略、组织策略、系统化策略、巧妙加工策略、精细加工策略、情境化策略、合作策略、语块策略等,都是非常有效的背诵策略。

背诵策略有许多,但它们都有一个共同的特点,那就是需要学生内化关于背诵的策略性知识的图式。关于图式的概念,诸多学者有不同的定义,一般认为图式是个体对于一系列行为、事件与概念的认知结构。本文采用皮亚杰的定义,认为图式是有组织、可重复的行为模式或心理结构,它深刻地影响人们的行为模式。教师指导背诵时,不仅仅是告知学生要完成的背诵任务,或者教授一些诸如联想、思维导图等背诵方法,更重要的是引导学生习得背诵的一系列行为。

以教材Section B对话和词汇板块为例。背诵策略指导设计为教师请学生口述自己的背诵活动,具体包括:背诵固定在每天的某一时间段;背诵时先背意义;根据背诵任务的特点和个人兴趣,采用图片串联故事或通过个人独角戏表演等情境策略回忆内容;结合教师课堂讲解文本时用到的图片、表格或问题链等形式支架,回忆文本形式;通过补充或重写的方式再现文本;自我对照,检查背诵的正确率。这是在背诵前和背诵中学生在教师指导后使用的策略,背诵后由教师在检查时进一步明确和强化。教师引导学生通过一系列的动作形成关于背诵的策略组合,塑造个人独特的关于背诵的图式。学生一旦掌握具体的图式,并在背诵过程中体验到成就感,就能将图式内化为一种自动的行为模式,养成自主学习的良好习惯。

笔者认为,教师在设计当堂背诵活动或布置课后背诵作业时,还要遵循三项基本原则:(1)以教学手段为依据。背诵活动要尽量与教师采用的课堂教学手段一致。例如,教师在课堂内采用故事链的方式进行教学,那么也应以该故事链作为支架要求学生背诵;教师在课堂教学时采用思维导图,那么就可以以该思维导图作为支架来设计课后的背诵作业。总之,教师不要搞两套活动,如课上输出以学生表演为主,结果背诵活动的设计却需要学生进行调查访问,这种做法就难以让学生对所学知识进行有效迁移。(2)以教学内容为依据。如词汇背诵、语篇背诵等,教师应根据不同的背诵内容设计适宜的背诵任务,如词汇类的联想图、概念图记忆,文本类的如有些任务性很强的文本可以设计成任务型背诵活动,有些故事性很强的则可以设计成表演型背诵活动。(3)以学生特点为依据。由于不同学生的学习风格存在差异,教师在课上提供统一规整的背诵策略的同时,也要充分尊重学生的个性特征,鼓励和支持学生采取适合他们自身的背诵策略完成背诵任务。

指向培养自主学习的背诵活动检查策略

背诵活动本身是一类重要的学生自主学习活动,是提升学生自主学习能力的重要手段。因此,背诵活动的检查方式也很关键。背诵作业的检查不仅在于查验背诵效果——这是广大一线工作者普遍重视的内容,更重要的在于强化学生对背诵策略的掌握。这里重点介绍两种常用的背诵检查策略。

1.激励策略

激励策略是强化学生学习动机的重要方法之一,主要包括外在激励策略和自我激励策略。外在激励包括通过表演、展示的方式让学生呈现其背诵的成果(包括语用能力成果和语言能力成果)。如用图片环游法背诵故事(语用能力成果),展示个人的故事小作文(语言能力成果)等。自我激励是对背诵成果的自我奖赏,如正确背诵一次就在书本上记一个“背”字,同一内容可以有多个“背”字,以表示自己在不同时间段的背诵次数。笔者在教学中采用过这种方法,发现许多学生在这种看似简单且非物质化的自我奖赏中逐渐习得了有效的自我激励策略,并内化为持久的学习动机。

2.元认知策略

元认知是对自我认知的监控与调控过程,也是较难掌握且需要长期培养的策略。其中,口头报告是一个很好的手段,如教师可以让学生报告自己背诵作业的完成过程,比如自己背诵的时间和地点,背诵时采用的方法,自己如何检查背诵的效果等。学生把自己潜意识的行为通过口头报告显性化,并在显性化的过程中通过自我察觉或教师点拨进行自我修正,形成有效的个性化背诵策略体系。

总的来说,教师应把背诵策略的检查和语言背诵的检查一并作为背诵作业的检查内容,并采用鼓励性的评价手段予以强化,从而让学生对背诵的认识、对背诵过程与成果的体验、对背诵的态度、对背诵的行为达成知、情、意、行的统一。

结语

对教师、学生及家长来说,背诵是熟悉又陌生的话题。熟悉是因为背诵普遍存在于语言教学中,且我国传统的教学方式高度肯定背诵;陌生是因为背诵饱受误解,在一定程度上导致对其研究的匮乏。本文在理论研究与实践经验的基础上,结合作者自身的教学实践,探索了背诵活动的教学目标界定,总结了相应的背诵活动设计方法,并结合案例说明大致的操作方式,形成了关于背诵的教学目标、活动设计与检查的完整实践路径,以期培养学生主动学习、自主学习的能力。