8000多年前的石磨盘藏着什么惊天之谜?

2022-06-01苏瑜

苏瑜

3月22日,春分时节,阳光明媚。黄帝故里、寻根圣地——新郑,幕旗招展,张灯结彩,正在为壬寅年黄帝故里拜祖大典做准备。一年一度的黄帝故里拜祖大典已成为中华文明独特的精神标识、海内外中华儿女共有的精神家园,每年三月三,全球华人的目光都会聚焦到这里。

这是我们引以为傲的5000年文明之初始!无论是传说中的黄帝时期的故事,史学中的五帝时代的记载,还是考古学中的仰韶文化时期的实证,都从不同层面诠释、丰富着人文初祖黄帝的伟大形象,让那段文明初创时期充盈着温润和光泽。

新郑裴李岗,一个不起眼的土岗,甚至有些憨厚的模样,南北长3.5千米,东西宽1.5千米,东边坡度很缓,西边、南边骤降。黄帝时期之前的先民是怎么生活的?黄帝时期的丰功伟业是如何奠基的?谜底,从半个多世纪前新郑裴李岗村农民平整土地时翻出来的石磨盘慢慢揭开。

发现裴李岗遗址的曲折之路

“20世纪50年代初,新郑裴李岗村的农民们在平整土地时总是挖出形状奇特的石磨盘、石磨棒,对文物没有太多概念的他们,就把这些东西留在家里当搓衣板用。到1969年冬,当地文化馆已经收集了20多件石磨盘、石磨棒,但是并不清楚具体出土位置和年代。”新郑博物馆馆长杜平安介绍说,裴李岗遗址的发现不是一帆风顺的,是许许多多文物工作者面对困难、困惑始终不服输、不退却,才最终揭开它的神秘面纱。

1972年,《河南日报》在一篇报道《我省出土的历史文物介绍》中刊登了石磨盘、石磨棒的照片,图片说明为“原始社会晚期的石碾盘和石棒”。

1973年,国家文物局征集文物办展览,石磨盘被推荐进北京,最终因出土地点和时代没有调查清楚被退了回来。

1975年,距离裴李岗村约20千米远的唐户村,在平整土地过程中,再次发现一些器物,可发掘来发掘去,却始终没见石磨盘的踪影!

1977年,裴李岗村民李铁蛋上交的石磨盘与出土处的印痕完全吻合!随后至1979年,裴李岗村共进行了三次大规模的发掘。

据说,为了叫响“石磨盘”的名头,时任开封地区文化局文物科科长的崔耕和新郑县文化馆工作人员薛文灿曾带着石磨盘去北京找媒体宣传。

这群执着的文物人来回奔波于国家文物局、《文物》杂志社、中国科学院……功夫不负苦心人,考古大家夏鼐、安志敏、苏秉琦、裴文中先后对石磨盘产生了浓厚兴趣,提供了具体帮助。

裴李岗,终不孚众望。

“从出土的石磨盘、石磨棒、锯齿镰和大量陶器来看,距今8000多年前的裴李岗文化时期的人们过着以农业为主、渔猎为辅的氏族经济生活,人类离开洞穴,进入平原,建造房屋,形成相对定居的原始村落。这里陈列的有用于砍伐的石斧,用于松土播種的石铲,还有用于收割禾穗的石镰,说明当时的农业生产已脱离了‘刀耕火种的原始状态,进入了锄耕农业时期。”新郑博物馆讲解员胡嘉说,以新郑裴李岗为代表的这一远古文化,正是人们寻觅已久的黄帝文化之源。“在自己世代生息的脚下,挖出了中华民族伟大文明的根,这是多么让人兴奋和骄傲的事!”

1980年,著名考古学家许顺湛提出,把以裴李岗遗址为代表的古文化遗存命名为“裴李岗文化”,得到了考古界普遍认同。从此,裴李岗文化作为一个时代的象征,载入了人类文明的史册。

2021年10月18日,“百年百大考古发现”终评结果出炉,河南省有14个项目入选,数量位居全国第一,再次印证了河南“文物大省”“考古强省”的地位。其中,郑州市入选的3个项目分别是:新郑裴李岗遗址、巩义双槐树遗址、郑州商城遗址。

新郑裴李岗遗址的闪耀,在于它的发现,早了仰韶文化2000年,填补了我国新石器时代早期文化的空缺,把中国农业文明的历史大幅向前推进。

中国最早定居村落丰富多彩的生活

新郑博物馆,更多的文物展现了目前发现的中国最早定居村落——裴李岗先民的生活细节。

裴李岗遗址出土的乳钉纹陶鼎,是我国目前发现最早的一件陶鼎,许多考古专家称它为“中华第一鼎”……

绿松石坠,从人骨的颈下出土,上部小孔直径不足1毫米,不仅说明当时钻孔技术的高超,也折射出8000多年前先民对美的向往与追求。

还有先民随手捏制的玩偶,红面猪头、陶塑羊头,证明当时家畜饲养已经出现。

碳化枣核,作为我国目前发现最早的枣核,被载入《中国枣树志》,表明新郑的红枣栽培历史已经有8000多年了。

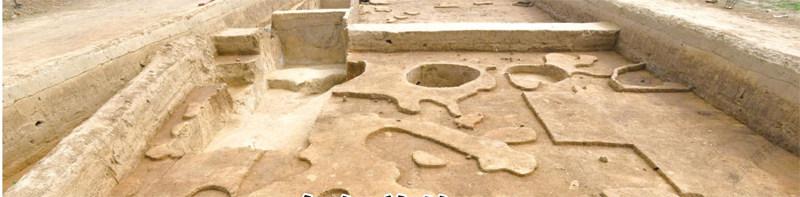

我们来到了裴李岗遗址发掘现场。眼前是一座又一座探方,一个又一个剖面,一层又一层黄土,寂静而朴素。

李永强是中国社会科学院考古研究所助理研究员、裴李岗遗址发掘项目执行领队,已在裴李岗村驻扎5年。考古工作是琐碎和平淡的,并不像人们以为的那样神秘、有趣。不是在田野发掘现场,就是在室内整理资料,或是协同其他学科进行验证研究,这是李永强和队员的日常。

裴李岗遗址最近被大众关注到的研究成果,是2021年度河南考古工作成果交流会上披露的“酿酒”和“麻绳”。

“8000多年前,新郑裴李岗人已经学会使用红曲霉发酵酿酒,是我国目前发现最早的红曲霉酿酒技术。”李永强介绍说,裴李岗人使用红曲霉制曲作为发酵剂,主要利用稻米,并加以芡实和小麦族种子为原料的酿酒方法,是目前所知最早使用这一方法的例证。

“通过提取微化石的方法获得微体纤维遗存,发现陶壶耳部穿孔中有染色特征的植物韧皮纤维,很可能是穿绳使用的遗存。这一突破性发现,对将来更系统地进行纺织品残留物的研究提供了例证。”李永强说,最新检测显示,部分纤维显示有蓝、黑、粉色,以蓝色为主,表明使用颜料染色工艺的存在。“目前还无法鉴定染料的来源,这一谜团未来有望通过化学分析破解。”

8000年前的郑州人已住上“两居室”827AFB11-E725-4353-B6B1-98A9710221ED

走進唐户村,道路干净整洁,排列整齐的青瓦白墙小院落让人赏心悦目,红色的复古式门庭掩映在绿树荫中,给这个远离市区的小村落带来一抹别样色彩。文化广场上,村民三三两两地聚在一起唠家常。

“俺村可有名了,经常有人来,还可多拍抖音的。”提起自己村,唐明军无比自豪,“文化悠久,有全国文物保护单位,好几千年的遗址。村口有观景阁,上去就能看到黄帝口。每年南水北调生态廊道的海棠花一开,很多人专门开车、骑车来看。”

在裴李岗遗址发现的过程中, “一闪而过”的唐户村,虽然一直被考古人惦记着,但真正得以大面积发掘,正是来自南水北调工程的机缘——2006年,郑州市文物考古研究院信应君主持发掘的唐户遗址,为人们探讨8000多年前裴李岗文化时期的居住形态提供了线索。

据郑州市文物考古研究院工作人员汪松枝介绍,唐户遗址的裴李岗文化遗存面积达30万平方米,是目前已发现裴李岗文化中面积最大的遗址。文化层堆积最厚处达3米以上,属于裴李岗文化聚落群的一级聚落遗址,共发现裴李岗文化房址60多座,也是目前发现裴李岗文化房址最多的地方。房屋建造方式均为半地穴式,分为单间式和双间式两种,在一双间式房屋内发现有灶台及陶器残片,说明我们的先民在房屋里既能做饭,又能在冬季取暖。房屋布局上出现内向凝聚式特征和人工壕沟防护设施以及排水设施。

“唐户遗址这种匠心独具的布局方法,表明裴李岗文化时期的人们已经充分考虑到人地关系。这一时期的人们在此长时间进行农耕和捕猎,有着严密的社会组织和较高的社会生产力,不断进行繁衍生息,成为中国腹心地区新石器时代早中期面积最大的村落遗址。”汪松枝说。

唐户遗址内涵丰富,上至8000多年的裴李岗文化,下至2000多年的周文化,时间长达6000多年,是国内少见的年代跨度长的地下博物馆,为研究黄帝文化提供了完整、丰富的历史资料和有利佐证。

2009年,新密李家沟遗址的发掘揭开了中原地区考古的新时代,作为裴李岗文化发现30多年来新石器时代早期考古上的一次重大突破,代表一种全新的文化面貌的李家沟文化填补了旧石器时代、新石器时代过渡阶段的空白——从狩猎、采集的迁徙社会到稳定居住的农业社会,这一人类历史最为伟大的一次社会变革,在郑州地区有了完整的演化历程,中华延续至今的乡村社会从这里起步。而裴李岗村、唐户村近年来发现的3万多至2万多年前的旧石器晚期遗存,给了人们更多的期待和遐想。

畅想先人在肥沃、松软的黄土地上,辛勤而出色地从事原始农业、手工业等生产劳动的情景,不禁令人心潮澎湃。827AFB11-E725-4353-B6B1-98A9710221ED