国家水网建设对保障国家粮食安全战略作用研究

2022-05-31杨贵羽李烁阳

杨贵羽,王 浩,吕 映,李烁阳,常 翠

(中国水利水电科学研究院 流域水循环模拟与调控国家重点实验室,100038,北京)

我国是人口大国、 农业大国,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中是国家粮食安全的根本战略方向。 水、土资源是影响粮食安全的两大刚性约束,对其进行合理开发利用、提高利用效率,成为保障国家粮食安全的关键要素。 然而,我国水资源禀赋差、可耕地资源有限且二者错位分布等因素均制约着我国粮食生产,尤其近些年城镇化和工业化的快速发展,这些不利因素进一步凸显。 为保障国家粮食安全,我国确立了“藏粮于地、藏粮于技”战略。 目前有关“藏粮于地”的解释主要有两种:一是保护现有耕地,提高其产能;二是在保护挖掘现有耕地产能的基础上,发展新的耕地资源, 提高粮食生产能力。 “藏粮于技” 集中体现为用现代农业科技和物质装备强化粮食产能,即围绕粮食生产各环节和关键要素从根本上进行精准利用与管理。 水是粮食生产的核心要素,无论通过哪种方式提高耕地产能, 均离不开水的合理供给与调控。 本文综合我国粮食产销现状及其发展中面临的水资源形势,立足水土资源自然禀赋特征,从全域尺度分析了保障我国粮食安全的水资源格局,揭示了促进“藏粮于地、藏粮于技”战略下国家水网建设的作用和意义。

一、我国粮食生产和消费状况

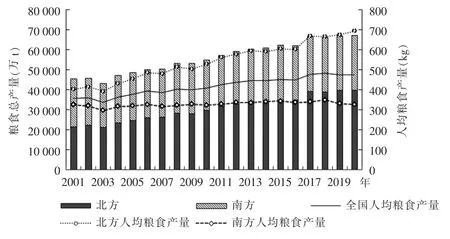

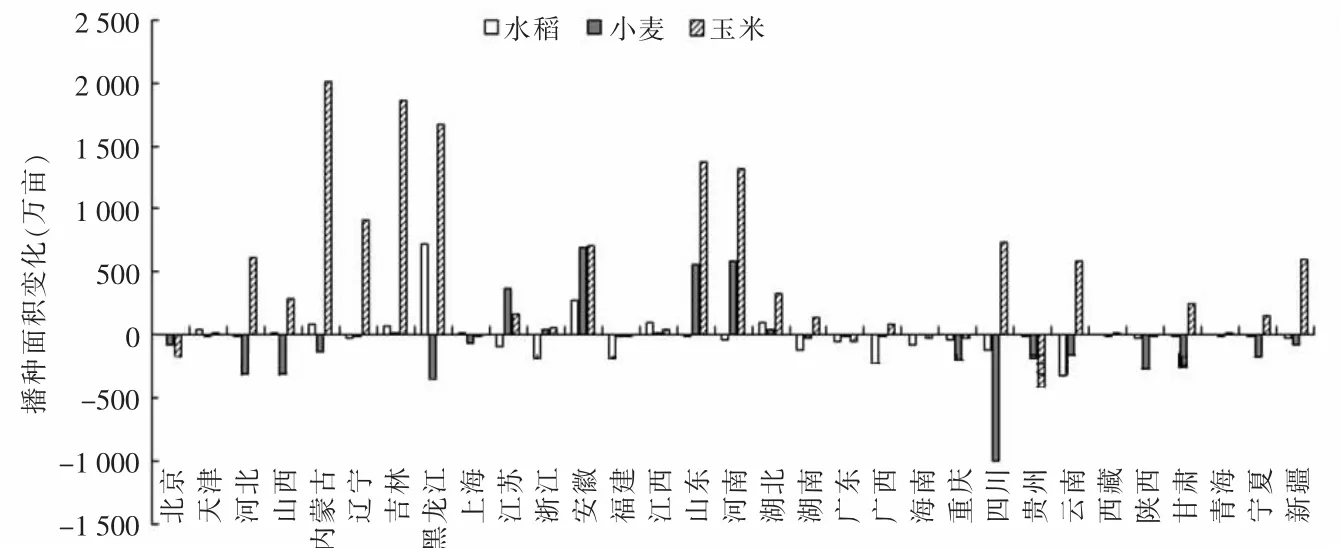

根据国家统计年鉴资料分析,进入21 世纪以来, 我国农业生产能力得到了极大提升,粮食总产量呈逐年增长趋势(见图1),但由于生产重心逐渐向北方缺水地区转移,产销的不平衡加剧。 据统计,2020 年全国粮食产量达到6.69 亿t,水稻、小麦、玉米三大粮食作物的自给率达到98.75%。从空间上看,北方粮食产量占全国粮食总产量的59.2%, 南方占40.8%,按照人均粮食占有量400 kg 的粮食安全保障标准计算, 南方自给率在下降, 北方自给率在增加。 2007 年以来, 全国粮食生产对北方的依赖度逐年增大,“北粮南运”的态势愈加明显(见图2)。

图1 我国粮食总产量及三大粮食作物产量变化

图2 我国南北方粮食产量及人均粮食产量变化

从31 个省份粮食生产贡献率来看,2018 年以来,全国粮食生产贡献率较高的省份主要集中于黑龙江、河南、山东、安徽、吉林、河北、江苏、内蒙古、四川等9 省(自治区),2020 年这9个省份粮食产量占全国的63.26%。其中,北方6 省份(黑龙江、河南、山东、吉林、河北、内蒙古)占46.42%。 粮食产能向北方集中,且向北方6 省份聚集,加剧了我国农业水资源的压力。

二、我国粮食生产面临的水资源形势

我国水资源禀赋差、耕地亩均水资源量不足、 水土资源匹配错位,农业发展对灌溉水的依赖性较大(见图3)。 粮食生产区向北方转移,更加剧了对灌溉水的依赖。 然而,受全球气候变化和高强度人类活动的共同影响,农业可利用水资源有限,未来灌溉用水面临着严峻形势。

图3 我国粮食产量与农田灌溉面积的作用关系

1.粮食作物种植布局向缺水区域转移,对灌溉水的需求增加

全国七大农业主产区中的5 个区(东北平原、黄淮海平原、汾渭平原、 河套灌区和甘肃新疆主产区)集中分布在常年灌溉区和补充灌溉区。全国800 多个粮食主产县,60%集中在常年灌溉区和补充灌溉区。2010 年以来,我国三大粮食作物播种面积逐年向北转移、向常年灌溉区和补充灌溉区集中,增加了灌溉用水需求。据《中国统计年鉴2011》和《中国统计年鉴2021》数据分析,近10 年全国水稻播种面积增加了303 万 亩(1 亩=1/15 hm2,下同),其中北方6 省份增加了2 062万亩,且主要集中在黑龙江省(增加1 655 万亩),南方仅湖北、江西有增长,其他各省份均在减少;全国小麦播种面积尽管减少了1 314 万亩,北方仍占全国的68.2%, 其中黄淮海地区河北、山东和河南占全国的50.6%;全国玉米播种面积增长了1.32 亿亩,79.8%增加在北方, 且以河北、 内蒙古、辽宁、吉林和黑龙江5 省(自治区)增长为主(见图4)。

图4 2020 年较2010 年31 省份三大粮食作物产量变化

另外,根据相关研究,未来灌溉面积的发展重头仍在东北和黄淮海区域。 据分析,综合考虑我国水土资源承载状况,要保障人口增长和生活水平提高对粮食的需求,按照“稳固合理存量、退减超载存量、科学发展增量” 的灌溉面积发展思路,2030 年仍需在东北、 黄淮海发展灌溉面积。届时,北方农业灌溉水的紧张态势还将进一步增加。

2.高强度人类活动和气候变化影响,农业生境破坏,可利用水资源下降

随着农业种植面积的北移,北方地区可利用的降水资源不足,增加了对当地径流性水资源的开发。 根据《中国水资源公报2019》,除松花江区外,我国北方地区水资源开发利用率均超过国际公认的40%警戒线,其中华北地区最高,达到118.6%。 同时地下水资源开发利用率逐年增加,黄淮海平原、松辽平原及西北内陆盆地山前平原等地区地下水水位持续下降,华北更是形成了世界级的地下水超采漏斗区,引发严重生态环境问题。由于高强度开发利用, 水土流失严重,东北黑土地黑土层以每年0.3~2 mm的速度变薄, 有机质含量由20 世纪80 年代的3%~6%下降到目前2%~3%。西北作为我国后备耕地集中分布区,由于不合理的地下水开发,耕地盐渍化和荒漠化并存问题凸显。 据统计,新疆、内蒙古、甘肃、青海、陕西和宁夏6 省(自治区)的荒漠化土地面积达213.81 万km2, 占全国荒漠化土地总面积的81.5%; 沙化土地面积143.42万km2,占全国沙化土地总面积的82.9%。区域农业生态环境破坏、可利用的径流性水资源减少等严重制约粮食生产。

随着全球气候变化,极端干旱事件频发。 未来50 年我国仍将面临普遍升温,届时农业需水量将进一步增加。 根据《第三次气候变化国家评估报告》,到21 世纪末我国可能增温1.3~5.0℃。 按照温度每升高1℃农业灌溉需水量增加6%~10%计算, 我国农业灌溉供需水矛盾将进一步加剧。

粮食生产需水量的增加与可供水量的逆向变化,加剧了农业灌溉水的短缺。

三、国家水网对保障粮食安全的作用分析

1.当前配置格局下的水资源承载状况

水资源承载能力是一个综合水资源数量、质量以及水生态良性发展的指标。 以水量、水质和水生态三大基本要素为约束条件,当前我国水资源配置格局下区域承载能力状况可归为五类,即超过承载能力的不安全区域、 接近承载能力的较不安全区域、 承载能力有一定潜力的一般区域、有一定承载能力的较安全地区和水资源安全区。

根据全国水资源规划相关成果分析,按照七大流域统计:

①超过承载能力的不安全区域:包括海河区、黄河中下游、淮河中游以及沂沭泗河、山东半岛、辽河流域,区域水资源开发利用率均在70%以上。 该区域主要存在水资源与经济社会发展匹配关系差、生态环境恶化等问题。

②接近承载能力的较不安全区域:主要分布于西北内陆河、吐哈盆地、天山北麓、塔里木河等西北干旱地区。 该区域主要问题在于水资源禀赋差,生态环境脆弱,水资源开发利用率已超过50%,基本没有可挖掘潜力, 属于典型的资源型缺水地区,但是土地资源相对充足。

③承载能力有一定潜力的一般区域:主要包括松花江流域、淮河上游和下游地区、 内蒙古高原及青藏高原内陆河、东北和西北的跨界河流地区。该区域目前水资源开发利用程度已接近50%,水资源承载能力富裕度不高。

④有一定承载能力的较安全地区:包括长江下游、岷江、沱江、嘉陵江、汉江等支流区域,珠江南北盘江、东江、珠江三角洲、浙东沿海诸河区域。 该区域水资源承载能力还有一定的富裕度,但太湖流域、珠江三角洲等地区水环境状况较差,存在水质型缺水问题,粤西、浙东等沿海地区水源和供水调蓄能力不足。

⑤水资源安全区域(仍具有一定开发潜力的区域): 包括长江上中游(除岷江、沱江、嘉陵江、汉江外)、珠江西江和北江、东南诸河(除浙东沿海诸河外)、西南诸河区域。 该区域水资源开发利用率维持在10%~30%,水资源富裕度较高, 尚有一定开发潜力,水生态环境状况良好。

面对各流域(片)的水资源承载状况,近些年南水北调东中线供水工程通水和后续配套工程建设,引江济淮工程落地以及引黄济青、胶东调水工程建设、 三江连通工程的推进,均对缓解海河、淮河以及山东半岛和东北地区水资源短缺发挥了重要作用,加上“四水四定”政策贯彻落实,以及调整种植结构和压减高耗水农作物种植面积,可从根本上改善区域农业用水保障。 但是,由于气候变化影响和能源化工高耗水产业的分布,黄河流域上游区、 西北内陆河等传统的干旱区仍面临着资源型和水质型缺水共同威胁。同时,黄河中下游区域也面临着严峻的水资源不足威胁。尽管黄河中下游区降水量多年平均(1956—2000 年)为600 mm 左右,相比北方地区整体偏多,但是在气候变化的影响下,保障全流域主要用水水源的黄河来水已远低于“八七分水” 方案的本底。 黄河径流量减少将导致占近10%的沿黄灌溉区域面临水资源进一步缩减的威胁,影响国家粮食安全,也影响黄河流域生态保护和高质量发展。

2.国家水网的重要作用

面对严峻的水资源情势,在守住农业基本用水底线, 按照以水定地、量水发展、适水种植,建设高标准节水灌溉农田,保障合理灌溉用水需求的前提下, 要保障黄河流域生态保护和高质量发展, 提升我国耕地后备资源的藏粮能力,合理调配全国水资源,将是保障粮食安全,促进农业发展的根本出路。国家水网工程建设可通过天然的江河湖泊和人工引蓄水工程的建设与有机连通, 实现将一方之“余”调剂给他地之“缺”,提高水资源的调蓄能力, 实现水资源南北调配、 东西互济的配置格局,同时也可规模化推进农业水土资源合理调控技术的推广和落地,进而实现对农业生产的支撑。

(1)有利于提高耕地产能,支撑“藏粮于地”战略

我国耕地资源有限,人均耕地面积不足1.5 亩,加之光热水土资源区域分布不匹配, 耕地旱涝保收农田比重小,抗御自然灾害能力弱。 据相关部门统计,在现有耕地中,扣除受到坡度制约、侵蚀限制、水分限制和盐碱限制的耕地,无限制的耕地面积仅占耕地总面积的28.92%; 直接受到水分限制的占8.32%; 中产田和低产田面积占70%以上,且大部分受水分所限。

与此同时,我国耕地后备资源有限,主要集中在新疆、黑龙江、河南、甘肃等地。 这些区域大多受水资源制约,如新疆目前耕地面积高达1 亿多亩,但水土资源严重失衡,不能承受继续大规模开垦。 黑龙江东部的三江平原是我国重要的湿地保护区,适宜开垦区域有限;松嫩平原西部为盐碱地分布区,近年来过度开垦导致土地盐碱化进一步加剧。

开展国家水网工程建设,一方面可为耕地后备资源的合理开发提供必要的水资源支撑,另一方面也可有效缓解现状有限耕地上的水分限制,改善耕地的立地环境质量,改良中低产田,提升现有耕地的产能,支撑国家“藏粮于地”战略落实落地。

(2)有利于推进农业灌溉集约化、智能化生产,支撑“藏粮于技”战略

土地长期分散式经营方式下形成的用水模式,使现状节水灌溉规模小,高效节水灌溉面积占比低,规模化节水灌溉制度推行难,水资源利用效率偏低。2021 年全国农业灌溉水有效利用系数为0.565, 不足发达国家的80%。 同时,灌区监测体系难以系统构建,用水计量缺位,制约着节水灌溉的集约、精准发展。 通过构建国家水网,可实现多户协调,使引水、供水、排水更加开放,打破过去一个流域、一座水库、一条河道、一个灌区的单一供水方式,在节水的前提下有效保障农业发展的实时用水需求。

另外,随着国家水网工程建设与监控一体化发展,可实现国家尺度—流域尺度—灌区尺度—田块尺度的各级农业用水精准化管理。 以建设国家水网为契机,推动各级农业用水管理改革,逐步实现农业“需可满、用可管” 的各级尺度农业水资源管理体系,全面提升灌溉用水效率,有效支撑“藏粮于技”战略。

(3)倒逼农药化肥的合理施用量,促进绿色农业发展

据统计,2020 年我国化肥单位面积施用量约为506 kg/hm2, 分别是英国、美国的2.05 倍、3.69 倍;农作物农药使用量约为10.3 kg/hm2, 也远高于发达国家水平。长期大量使用化肥,致使耕地质量下降,且化肥随着降水、灌溉的淋溶外排至河道,成为影响我国水环境质量的重要因素之一。 国家水网建设可有效提高排水沟、 河道、湖泊水质监控能力。 基于国家水网水量水质的强有力监管,可倒逼减少农田农药、化肥的施用量,促进有机肥、菌肥等绿色肥料推广应用, 从原有的“高投入、高产出”农业生产模式,向“适度投入、合理产出”的农业发展方式转变。 同时,利用云平台、大数据进行实时监测管理,一方面确保节约水资源,另一方面减少无节制开发对耕地资源造成的破坏, 实现农业现代化、绿色、生态可持续发展。

四、结 论

面对农业发展中水资源限制的严峻形势,为保障粮食安全,围绕水土资源相互支撑合理开发利用的核心, 在现有水资源配置格局的基础上,开展国家水网建设,实现国家水资源优化配置,为全国农业发展提供有力的水资源保障,可盘活全国土地资源,提高水肥气热等农业生产要素的综合利用,尤其是以我国西北光热资源充足但因缺水而闲置的土地为代表,从水资源利用上实现提高粮食生产能力,为实现我国粮食基本自给提供有力的保障。 ■