墨脱的山和人

2022-05-30聂阳欣

聂阳欣

门巴族人尊珠的家远离村子,在森林入口旁边。藏刀是他进山的必备物品

墨脱的公路这两年平整了很多,从一些路段的旁边还得以看到以前凶险的碎石路

位于雪山下的嘎隆拉隧道是进入墨脱的入口

在山间拉光纤的工作人员。电力和通信在墨脱显得格外宝贵

去西藏林芝墨脱县之前,我先对墨脱的公路有了一些认识,它最知名的标签之一是“中国最后一个通公路的县城”。出发的前一天,一位朋友叮嘱我,墨脱县采取“双进单出”的规则,因为扎墨公路狭窄,难以会车,为了避免拥堵,双号进山,单号出山。另一位朋友托我们捎上两个人一起去,他们的车底盘低,担心碎石路会把底盘刮花。

我和摄影师难免有些忧虑,此前我们在丙察察公路上爆胎了,车上已经没有备胎,听闻路况如此“凶险”,赶了个大早去买二手轮胎。

不过我们的准备有些多余,墨脱的路这两年变好了很多,从海拔3700米的嘎隆拉隧道一路向下,到海拔一千多米的墨脱镇,路很平整,几乎没有太颠簸的路段,只在刚出隧道的一段路旁看见堆满碎石的、已废弃不用的小路,得以想见以往过路的艰难。

墨脱四面环山,雅鲁藏布江自北面两座雪峰之间倾泻而出,沿着墨脱中心的高地形成马蹄形的大回转,整个地形像一朵盛开的莲花。穿过嘎隆拉隧道,沿着四周山壁间的道路一圈一圈向下降,大约两小时左右就能到达墨脱镇。镇上两条主干道商铺林立,除了餐馆、旅店和超市,最多的是卖石锅、藤编篮和乌木筷的本地特产店。石锅现在基本是机器制成,藤编和乌木筷大多还是手作。

出了墨脱镇,在其他散落在山里的乡村,很难再看到商店了。在不通公路、物资匮乏的年代,很多商品墨脱镇上没有,本地人要骑摩托或步行去波密县甚至林芝市巴宜区购买。

以往墨脱没有什么基础产业,在山里生活的门巴族人都过着刀耕火种的生活。但动植物研究者知道墨脱的原始森林有多么宝贵,这里海拔最高7756米,最低仅有数百米,有着世界上最为丰富的垂直自然带谱。对于生活在其间的人来说,这是他们盖房子、生火的必需品,也是种苞米、行路的阻碍。直到最近十几年,墨脱自然保护力度加大,禁止砍伐森林,人们才逐渐改变原有的生活方式,引进了茶园、果树等经济作物,组织村民们去成都学习藤编。

为了提高本地村民保护环境的积极性,每个乡都会组织村民轮流担任护林员,我们在山道上偶遇过几次护林员的凉棚。轮到一户人家时,他们往往全家老少一起出动。

我们请了一位门巴族人带路进入原始森林徒步,他们丛林经验丰富,也常常给科研团队做向导。我们的向导尊珠个子矮,黑瘦,年近四十,已经是三个孩子的父亲,但从外表看像是二十多岁的小伙子。

尊珠每次进山只带一把藏刀。山上极难走,遍地是植物和藤蔓,尊珠在前方不停砍断拦路的枝叶,辟出一条路。他在山间行走时,呈现出一种原始的流畅的美感,面对一大片不辨方向的树林,他毫不犹豫地大步前行,在山石上灵活地跳跃。

在17岁以前,尊珠没有走出过山林。父母没有供他上学,他从小就帮忙干活,每年三四月间,进山焚烧树林,开垦出苞谷地,在森林里一住就是七天,之后不断地返回苞谷地,驱虫、拔草、驱赶鸟兽。野猪和熊不具有威胁性,成群结队的猴子才是,它们会把整片苞谷地吃得一干二净。

不种苞谷以后,尊珠尝試了很多赚钱的方法。他养过猪,买了一百多只猪仔,遭遇了猪瘟;他也养过鸡,遇上了禽流感。现在,他只养几头自己家吃的猪和羊。他也曾去过成都学习藤编,但觉得太难了。

同村的一些人在村委会的带领下做起了民宿,将自己家房子的二楼改造出几间房。开发商也跟尊珠商量了开发旅游项目的事,有一天,我们从森林里出来时,正好遇见施工队在他家门前的空地上挖地基。

但这里的人很少为了生计发愁,他们的物质需求不高,保留着朴素的生活,吃自己种植的红米、自己养的牲畜和鱼。在不忙的时候,尊珠和朋友们喜欢聚会喝酒,或是在山间的凉棚,或是在家门口的草地。冬天,当山腹中的布裙湖水位下降,草地裸露出来,他们会走三小时山路,来到湖边野餐。

尊珠至今相信湖神的存在,带我们去布裙湖时,他悄悄准备了祭拜的牛奶和饼干。

山道上摆摊卖手作乌木筷的门巴族人。乌木筷是本地特产,熟练的人一天能制作好几捆

尊珠生活的背崩乡

果果塘茶园,茶农采摘茶青。自2012 年建成第一个实验性茶园至今,墨脱县共建有103 个茶园,有39 个村共一万余人受益。茶产业已成为墨脱经济的支柱产业

雅鲁藏布江果果塘大拐弯

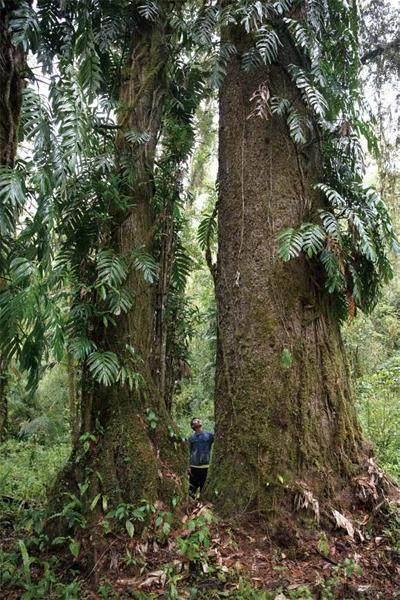

尊珠说,在以前刀耕火种的时期,他们砍倒了很多这样的大树

休息的護林员和她的猫

在林间,尊珠看到倒下的兰花,他小心地把它们扶好,栽进土里

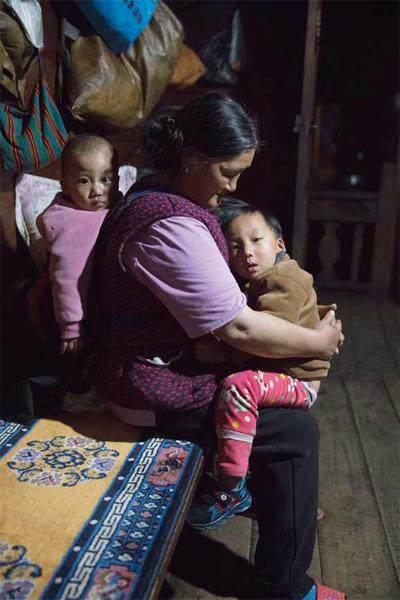

尊珠家还保持着朴素的生活,有时也有点蒙昧。他的小儿子发烧一个月了,在我们反复劝说下,他才意识到要去医院

尊珠家旁边的草地已经被人看中,准备开发旅游项目

墨脱是山地雨林气候,山间多雨,雨过天晴时常能看见彩虹