凌岚:你不觉得中老年对女人是一种解放吗?

2022-05-30欧阳诗蕾

欧阳诗蕾

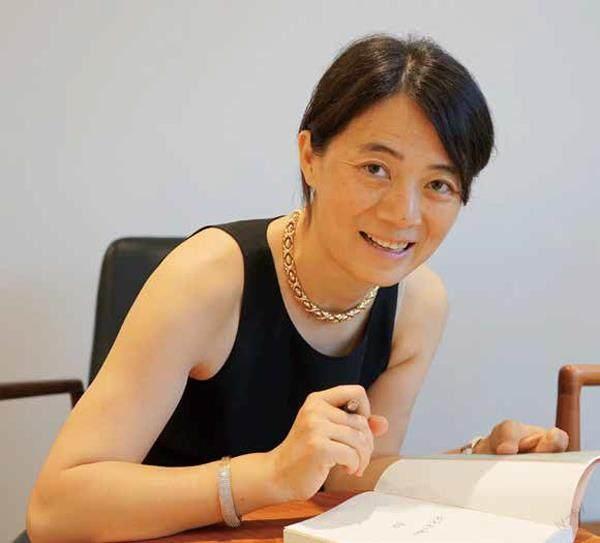

2018年夏天,上海凌岚在新书发布会上。这是她第一次在国内出书,她当时觉得这辈子可能就出版这一本书了。图/受访者提供

谁又能在纽约过得很好?

电话信号总是不太好,凌岚又重新拨过去,“您好,请问现在能听到吗?”

美国纽约郊区,6月的晴朗早晨。女儿刚去学校上课,大儿子在芝加哥读书,丈夫在国内工作,整个房子里只有凌岚,她坐在书桌前,这场线上采访的信号断了几次。一家人在美国生活多年,原已习惯了中美两头飞的便捷生活,但新冠疫情开始后,她和国内的联系又只剩下电话——就像上世纪90年代她刚来美国时的情况。

一代移民作家,是凌岚在近几年获得的新身份。几年前开始写作之前,凌岚一直在美国金融界工作,曾在对冲基金公司任职,担任公司财务、中后台市场分析工作。结婚育子、移民工作,生活一直滚滚朝前。几年前父亲在南京病故,45岁的凌岚开始写小说,最初是寄托哀思,后来小说越写越多,描绘出几代人在离散飘零中扎根新大陆的过程。

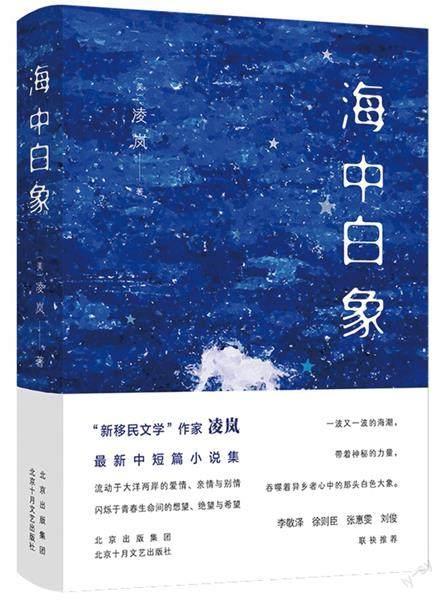

海,是凌岚小说的中心喻象。凌岚在2020年出版的小说集《离岸流》和2022年出版的新书《海中白象》都以她三十多年移民生活为基底:有时差的异国婚姻,时常出现的家人重病,偶尔出现枪支毒品造成的意外,还有产生信息差的各国口音交流……在她笔下,无论人们发生多少意外,生活总有吸收一切的平静,生活依然覆盖生活。

“这些故事写得粹美亮丽,表现了人生的迁异、失落、孤独和忧悯。它们构成了华文文学中一块绚烂的景地。”美国国家图书奖得主哈金如此评价凌岚的小说,凌岚和哈金都为《侨报》副刊撰稿,因此相识。对凌岚来说,她的小说是为华语世界的读者而写的。接连两本小说出版,国内读者的反应让她感到久违的热闹,好像和30年前在北京大学读中文系的日子续上了。“好像之前过的是一种假的生活。”

20世纪90年代初,凌岚刚从北大中文系毕业,申请留学读东亚研究。在家等候时,母亲和她聊天,讲到一位熟人的故事:熟人全家变卖资产迁到纽约,打工攒钱开了装修公司,开工半年后,一个员工因失足跌成重傷,赔了10万美元的医药费。母亲神色平静地说完这个遥远的故事之后,突然忧心忡忡,问,谁能在纽约过得很好?

“谁能在纽约过得很好?”20岁出头的凌岚对未来一无所知,预感自己在美国也可能一事无成,想到自己未来发生的一切污糟凛冽也将在遥远的祖国成为家乡人口中平静的讲述,非常忐忑。

近30年后,50岁出头的凌岚把母亲当年讲给她的这个故事当作原型,写了一篇小说,叫《海中白象》,也成了她第二本小说集的书名。“一个学中文的人,像自我流放一样跑到这儿,拳打脚踢地要拼出一条路,做和中文完全没有关系的事这么多年。转了这么一大圈,到中年以后用中文写作。”她在电话里说,有种庄生梦蝶的感觉。

何以为家,何为真正的生活,人生半载,绕了漫长的路后,凌岚又像回到了出发的地方。

以下为凌岚的自述:

城市化与移民:离散、无根,永恒的孤独

这一年,我对南京的思念,突然又回到了上世纪90年代刚到美国时的状态。

过去这些年回国的方便,给我一种可以随时回国的幻觉。好像只需要配好一个箱子,十几个小时以后,我就又回到了南京,像过去那样见到亲友,但这种便捷是随时可能被打破的。在疫情中,国与国之间的边界刚性又开始加强,从原来后现代的、快捷方便的全球性旅行,突然之间又回到20世纪90年代的状态。

到美国之后,我在十几个城市辗转生活过,有时是因为公司变化带来的短暂搬家,如果算住过半年以上的城市,大概有七八个。这种辗转让我一直感觉非常波动,我住得最长的就是现在住的以纽约都市为中心的一带,纽约、康州、新泽西都市圈。我们这儿是一个镇,人口非常密集,很多树,高速路两边都盖了独栋的房子。人和人之间既隔又不隔,大部分房子都没有围墙,但邻居关系又没有那么紧密。

2020年夏天,疫情刚开始半年,我的第一本小说《离岸流》出来时,忽然感觉很热闹,因为在国内有很多书评和读者评论,也有写得很认真的批评。我有时收到邮件采访,每次做采访,我就很紧张,一题一题答,感觉好像在写交代一样,也有些问题比较难回答:“您的小说,几乎没有一点人们认为的女作家可能会有的毛病,比如自恋”;你是“人生赢家”,怎么总写失败者的故事?

我们90年代出来的这一代留学生也属于老移民了,新的一批移民和我们不太一样。其实我在美国扎稳脚跟的时间还是挺长的,当我买了房子以后,我和关系特别好的大学同学打电话,同学那时在加州,说我已经实现美国梦了,“美国梦不就是一个工作一个房子吗?”那时我已经结婚,是我儿子刚刚出生的2001年。到2010年回北京暂住之前,我觉得已经比较融入美国的生活,可以说事业上“功成名就”,或者说对生活的满意度很高。

但作为移民,我身上很多移民的特质还是保留下来了,这并不随着我有工作、买了房、生活一切落定而变得和其他移民有太多不同。人到了陌生的国家,周围没有太多的朋友,想在第二故乡重新开启自己的生活,是很难的,这种漂泊感不会随着具体的物质生活变化而消散。

你不觉得,像那种被长时间关过禁闭的人,或者受过深刻伤害的人,创伤的精神特质会保留下来吗?你不觉得它们会被人一直携带进自身的气质当中吗?

上世纪90年代,那是我在美国最孤独的时候,当时非常想念南京。当时的孤独和我那时不能处理生活有关系,刚出国时对钱没有什么概念,也不知道怎么管理自己的生活,手忙脚乱,所以一下子就被美国的学业和生活打懵了。二十多岁时的孤独往往是漫长的,那么一天一天地笼罩着我。

现在我五十几岁,我最近感受到的那种非常深刻的孤独感,是想到父母等上一代人在慢慢离开。这种孤独感,不像90年代的孤独感那样,那么长久地笼罩我,你说是瞬间,它比瞬间长,但说它短,也有几个小时,它是刻骨铭心的。

因为疫情,我已经几年没有回去了。妈妈一个人住在南京。我也非常想念南京。最近我和国内的朋友打电话,说我很想念妈妈,很想念南京,想回国。朋友说,她也因为疫情两年多都没有回家乡。她说虽然她在北京,我在美国,但其实是一样的。

有次我看到一句话,全球化让全球的人都处于一种无根的状态,我的感触特别深。无根的状态实际上就是没有归属感,你到一个地方可以非常快捷地住下来,这同时意味着你可以非常快捷地离开。生活好像可以这样不断地随时建立、离开,在这种状态中实际上是没有归属感的。我见过国内新的投资型移民,来了以后立刻在西雅图等大城市买很贵的房子,过几年他们又走了。你在一个地方这么待过、离开以后,好像在哪里都定不下来,好像永远在行走。

有一句讲犹太人的话是“永世流浪”,这其实是一种惩罚。人无法在土地生根,一生都在四处漂泊。但是你不觉得后现代社会大家都是这种状态吗?“永世流浪的犹太人。”

生活是一个个球向你砸来

最近半年我写得不是特别多。实际上,我每一篇都写得不太顺畅。初稿就磕磕绊绊,思路也经常很凌乱,要到两三稿以后才会变得顺畅。再加上家里的琐事,写作很容易被中断。结婚后,尤其做了妈妈后,好像周围所有事都是比写作更重要的事,都是必须打断你的事。

现在我们家里是母女两个人,我女儿读八年级,我先生在国内,我儿子在芝加哥读书。如果我要写东西或看资料的话,我就要在上午把它完成,因为下午需要参加一些关于女儿的活动。但实际上,我和女儿的相处是没办法以时间来划分的,现在女儿处于叛逆期,我们碰到的问题还挺多的。

年轻的时候,我很难体会到生活里还有比自己的事更重要的事。人不到一定年龄,很难想象这样的具体处境。到了35岁,我才慢慢明白这一点。当有了家庭、儿女,需要照顾年迈的父母时,亲情和社会关系对人的牵制挺多的。

“你只要把书读好就可以了,其他什么都不用管。”我之前一直接受的教育还挺误导人的,我是20世纪60年代末70年代初成长起来的,那时的社会环境相对比较简单,生活基本上就只有几条路可以往前走。这种规训对我影响挺深的。社会、事业、亲情关系的复杂性,后来我经过长久的学习才琢磨出来,现在依然还在学习。

实际上“把书读好”连生活的1%都不到,在大部分时间,我都在处理各种各样的关系,工作中和同事、和公司的关系,所在的行业也有起落。因为我很早就离开南京到美国,从来没人提醒过我关于生活的复杂。只有各种事情到了面前,我才开始手忙脚乱地去学习和琢磨。以前面对这些事,我是带着一种处理的态度,觉得是倒霉、意外,但35岁以后,我才发现它们就是生活本身。

1996年美国独立日,华盛顿,凌岚在读商学院,也在这个夏天,她在华盛顿哥伦比亚特区开始了工作

在我过去的教育里,如果有任何一点可以改变,我希望是在我小时候,有人对我说,生活就是这些源源不断的问题,这就是生活本身的样子。

面对人生,我一直属于没那么多打算的人,想的都是短短一两年的事。高考后,一拍脑袋选了中文系。恰好赶上80年代辉煌的尾巴,当时有钱理群老师的现代文学课、黄子平老师的当代文学课,他们的课的笔记我到现在都舍不得扔掉。还有戴锦华老师的电影课,当时播《红楼梦》时我们就写影评。我对整个中文系的印象非常美好。

我在中文系主要是写文学评论。过去中文系对文学创作并不推崇,主要是做文学研究与批评。直到最近几年,国内的中文系才愿意开設创意写作课程。我原本非常想在国内继续读书,当时成绩很好,发表了一些文章。上世纪80年代末北大有个出国潮,当时出国是特别时髦的事,我心里很要强,觉得我也可以,特别想出去看看。

脑子一热,但当我真正到了美国,一下子就给打懵了。我首先读了东亚系硕士,论文规范完全不一样,几乎和重新学一门语言一样。我很多东西都不会,没到银行开过户头,美国有个像身份证的东西叫社会安全号,我办的时候随便填了一个英文名字,Sheryl Sandberg,这个名字和我没有一点关系,我从来没有用过,这个小错误到现在都不可收场。

硕士毕业之后,我也不想在美国高校继续走学术的路,因为当时挣钱的需求非常大。我是借了亲戚的钱出来读书,得还,现在看是几乎小得不能再小的数目,但当时觉得是天价。工作和挣钱对我来说是特别大的事情,我就选了学费最便宜的商学院去读。商学院是一个了解和进入美国社会非常好的切入点,可以了解税法,可以了解股市和市场运作。比起学术,商学院是另外一扇门,走进这扇门,我的人生路径就开始变化了。

生活进度一直很快,在我从商学院毕业之后,挣钱和找工作的压力特别大。毕业、工作、结婚、生孩子、生第二个孩子。我之前的生活是非常按部就班的。我在好孩子、好妻子、好母亲、好职员这样的社会角色中无缝衔接着,它们对我来说好像是一种人生任务。好像这些事情这些球一直接连不断地朝你砸过来,你必须顺利地不被这些球砸倒,并接住这些球继续传下去。

凌岚回故乡南京母校

你对我作品的评语是我第一次听到,“人们无论发生什么,生活有吞下一切的平静,生活会继续覆盖生活。”我觉得这种人生的韧性和作者是女性有关系,这是我的解释。很多女性都像是社会和家庭的组织者和运营者,有韧性,也经得起折腾。说到底,就像是大地之母一样的角色,地母在承接并支撑着一个烂摊子,包括自己内心的烂摊子。

“你不觉得中老年对女人是一种解放吗”

2015年,我开始写小说,是因为我父亲的去世。人生的至暗时刻,好像可以通过这种劳动或“理疗”来舒缓一些什么。那年也是我真正开始大量写东西的时候。朋友建议我从微信公众号开始写,公号的每日推送很重要。那个时候,我真正走回自己的书桌,从短的小说开始写起,然后开始写长一点的小说。

我写小说总是在不停地加加减减。对我来说,写作没有那么多激动人心的时候,反复修改是非常繁琐和需要投入时间的。小说挺难写的,我经常觉得自己写得不好。朋友提醒我成为大作家的第一条件是要相信自己。在播客“随机波动”里,几位主播多次讲到女性的自我约束和贬低,从最底层的工作一直到挣几百万的电影明星,大家都在用同一个思路贬低自己,充满自我怀疑。

我一直听中文播客,很多节目都热烈拥抱现实,非常有活力,有一种非常生猛和新鲜的语言。国内经常出现很多新流行词,我也跟着重新学中文。每一个词,我像捡起一个小宝石一样摩挲和打量。因为大学时我写诗,所以对文字比较在意。

等到这个年纪再开始写作,对我影响挺大的,因为写作是一种不断发掘自己的过程,让我看清自己和很多事情。而且,当我到50岁时,我发现周围人的语言开始退化,中文和英文词汇都变得非常少,如果我不写作,我也会明显感觉到自己的这种退化,思维也会迟钝。可能到60岁以后又会好一些,但是四五十岁时这种现象特别明显。

这种颠覆性的视角和解放感,我是到四十多岁才慢慢拥有。那一套关于成功的标准依然存在,但没有那么牢靠了。人到中年,我好像站到一个点上,看透自己的社会性和社会对女性的要求,比如说结婚生子、贤妻良母、事业有成等等,但我之前一直把它们作为天然的美德和人生价值来要求自己。这些真理都在局部里成立,但人是自由的。我意识到这个后,觉得获得了一种自由感,而且会不停地回头看过去的自己。

在2010年,因为丈夫的工作,我们一家人回国了几年,我当时原本还要考金融投资执照。但我一回到北京,见到同学朋友们,好像和90年代以前的生活全都续上了。该怎么讲?好像过去20年的那个自己是假的,现在我又变成真的自己了。庄生梦蝶,到底是庄生还是蝴蝶?家庭身份和社会身份之下,人到底是什么?

那次回国之后,我开始写财经专栏和一些随笔。但这么长时间我一直没写小说,也和我对生活的多元性理解有关。我的脑子里其实有好多的套路,对写作是一种工具性的理解。因为我一直自我灌输的是我必须工作努力。但现在我坐在家里,不像原来追求事业那样去拼命工作。我好好写自己想写的事情,还是可以活下去的。世界这么多元,我走到另外一元,天也不会塌下来。

A path not taken(未選择的路),是让我很痛心的一句话,我一直想如果我当时不到美国来,我在中文系继续读书、做学术,在学校教书或从事文字工作也许就好了。一个学中文的人,像自我流放一样跑到这儿,拳打脚踢地要拼出一条路,做和中文完全没有关系的事情这么多年。现在转了这么一大圈,到中年以后,又开始用中文写作。

我觉得我和已经去世的英国作家佩内洛普·菲茨杰拉德其实蛮像的,尽管我没有做到她那么大的文学成就。菲茨杰拉德从牛津大学毕业后也是一直在工作,是妻子和职员。直到她父亲去世后,55岁的她才开始写自己的第一本书,她到55岁才有一张平静的书桌。在丈夫病重时,她为了让丈夫高兴,写了小说《金孩》(the golden child),之后还在继续写作。

你不觉得中老年对女人是一种解放吗,你不觉得这对女人是一种自由吗?总算不需要跟在什么人的屁股后面,不用跟在小孩的屁股后面,不用跟在丈夫的屁股后面,这对女性来说是只有到中老年才有的一种自由——回到我的书桌。

(感谢播客“随机波动”对采访提供的帮助。)