甘耀明:写山林的人

2022-05-30张宇欣

张宇欣

图/受访者提供

新乡土

2019年第二次接受《南方人物周刊》采访时,作家甘耀明谈起自己写了十几万字的新小说,说这次不会太长,二十万字以内结束,希望可以尽快写完。“它不是一个大历史,只是在历史氛围里面写一个山难。山难里他要面对山的残酷,以及他自己内在的记忆的一些挣扎,他要做出一个怎样的决定……”

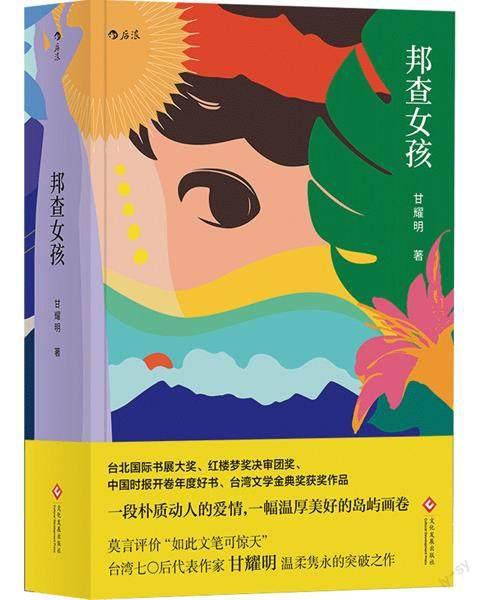

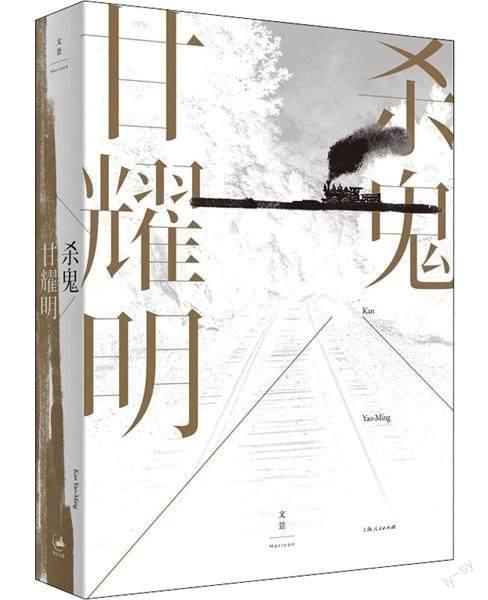

甘耀明每次写小说都很慢,纵深进20世纪台湾乡土的30万字《杀鬼》(2009)和超过40万字的《邦查女孩》(2015)都花了四年有余。马拉松前一半尤其难熬,他会因反复气喘而停下,过了极点,后半程应当会好些。“每回交稿,也像把自己的一部分交出去。”

这本书真就二十来万字,但2021年才写完出版,他取名为《成为真正的人》。书在2022年获得台北国际书展大奖、第九届联合报文学大奖,最近一次拿奖是2022年夏天,获得第九届“红楼梦奖:世界华文长篇小说奖”首奖。

甘耀明今年50岁,戴眼镜,一直精瘦,皮肤黄黑,有几分像他笔下的乡野村民。

《成为真正的人》读两页就能知道,这是甘耀明作品。他的小说辨识度太高。花莲三叉山,白云蓝天、山峦、槟榔树、月镜湖,这是主角、布农族少年哈鲁牧特成长的环境。

开篇不久,甘耀明就拉我们去跟着哈鲁牧特听布农人的合唱:“他们用喉咙回忆起风掠过月桃、手锄撞击农地、木臼木杵倾轧、脚步坚实踩过草叶、结穗小米的沙沙摆荡、水鹿山羌在谷地低吟、织布机来回运作声,便能知晓前年来的祖先不过是用吟唱模仿生活泛音,用以娱悦天神,而今日是希望受难的海树儿族人平安回到部落,重归日常。”

甘耀明自小生活在苗栗客家環境中,第一次以邮件回复《南方人物周刊》采访时,他假设,如果至今留在农村,他应该是惯行农夫,“面对农作物,照行事历给予农药或化肥……想办法杀死偷鸡的石虎或偷果子的猕猴,用强酸灌死一株碍眼的大树。”

乡村有讲古的重要传统,茶余饭后,小时的甘耀明听长辈用方言说故事,奇特如梦境,比如小孩被魍神抓走,水鬼半夜爬上岸,于是鸡鸭无故消失。许多年后他意识到,这是养分。

他的中短篇小说集《水鬼学校和失去妈妈的水獭》(2005)完全以乡野传说为题材。接下来一本《丧礼上的故事》(2012)写了客家村一系列魔幻色彩的乡土故事,比如《丑不拉鸡》的主角是只丑鸡,被带去学校宠物展,阿公当场示范宰鸡,丑不拉鸡脖子被割开,却仍能呼吸。于是,丑不拉鸡脖子被嵌入圆环,戴上斗笠,保持不死。

甘耀明像说书人,他勾读者进入一个逻辑奇特的世界,而他是唯一的解释者。《杀鬼》中,人有神性,帕能徒手阻拦运行的火车;刘金福的牲畜有人性,会给困境中的帕提供救助。《成为真正的人》里,布农族认为双胞胎代表不祥,因此有双胞胎哥哥的哈鲁牧特小时差点被遗弃,后来祖父嘎嘎浪不忍心,把他捡回;祖父嘎嘎浪教给哈鲁牧特布农的真理:树木会走路,小米很肥、一粒米可以煮一锅,火很乖、住在木炭缝隙,“万物都到布农的家当朋友。”这是读者进入甘耀明小说需要接受的“常识”。

对甘耀明来说,山林的神圣近乎信仰。童年的他和同伴捡拾野果,把这看作大自然的犒赏。在他的记忆中,“山是艺术品,无懈可击。”年轻时他常与朋友登山露营,一去五六天。他在从前的访谈里回忆过,1999年,他去爬台湾南部第一高峰,“在接近开灯的黄昏时分,一个人去取水,那是最宁静的一刻。”他形容,山上的水都干净,仿佛空气。

于是他也喜欢写山林,他小说里的人也住在山林。哈鲁牧特就在山林长大,又回到山林。《邦查女孩》是甘耀明的标志性作品,获得台湾文学奖长篇小说金典奖,从这本书开始,他由早期写乡村客家色彩正式转向山林文化和台湾历史。大部分故事情节——少男少女帕吉鲁与古阿霞的恋爱发生在花莲县的林场摩里沙卡,这里有四千多万棵树。他把大量笔墨用在白描摩里沙卡的自然生态,读来有沉得住气的精彩。帕吉鲁患有不语症,但可放心与树对谈,与整片山林依存。

“以前我写小说都带着一种感受的便秘,情绪障碍。因为我觉得那个东西还是有点疏离,可是当我回到自己的生活经验,突然觉得写起来通体舒畅,好像自己跟生命中的某些灵魂在某一刻突然这么轻轻巧巧地碰触,我觉得重新找到了自己的方向。”甘耀明说。

在台湾文学序列里,甘耀明被划分到“六年级生”(即1970年代出生的作家),也被看作“新乡土文学”代表人物。他成长时期恰逢台湾政治局势变化,文化上本土意识亦逐渐高涨。台湾1970年代有过“乡土文学”运动,上世纪末新世纪初的“新乡土文学”风潮中,一批生长在现代化社会的写作者通过小说回到故乡、传统文化,作家袁哲生被认为是“新乡土”的开山人物。

“新乡土”“魔幻现实”,有不少论文研究甘耀明小说的这些特征。

“贴标签是常人会做的事情,就像图书馆的书分类的方式,方便管理跟记忆。包括你是女的,我是男的,这也是标签。”甘耀明慢吞吞地解释,“对我来讲,有些标签不尽然是这么精确,但我还是可以接受啦。”

我往下问,“那你写作中是否有新乡土、魔幻现实不能概括的部分?”

甘耀明想了想,“我就是一个文字工作者,服侍文字的人。我可能就这样子,我热爱我的工作。”

历史中人

读《成为真正的人》像在拆解一片面积不大但有厚度的织物。故事当真不复杂:由一个布农族少年从花莲回老家开始,得知一架美国飞机降落山中,他加入救援队,结果遇到极端天气,最后只有他一人生还。但小说的中间章节嵌入哈鲁牧特大量的前史:他与同龄伙伴海努南一起长大、打棒球、去花莲读书,他对后者怀有隐秘情愫。他打棒球、到日本比赛的梦想被二战打断,海努南也死在一次空袭里。书中有哈鲁牧特大量细腻的心理活动。

2004年,甘耀明与朋友登山,上嘉明湖。在那里,他第一次听说“三叉山”事件:1945年日本宣布投降后,一架载满美军俘虏的军机从日本冲绳飞往马尼拉,意外在花莲三叉山坠毁,全员遇难。日本军警、当地原住民等组成的搜救队进山,遇上台风、山难,搜救队仅一人生还。在采访中,甘耀明形容自己听到这个故事仿佛“被闪电鞭一样打中”,“在这个事件的历史冲突、人情世故中,我好像看见自己能有以文字介入的角度。”

他电脑里有大量文件夹,有的是新鲜种下,有的种了几年,等长到足够样子,才接手来写。小说完成一部,他就能检视下一部写什么。《成为真正的人》素材从2004年开始积累,到写完《冬将军来的夏天》(2017)他才打开这个文件夹。

甘耀明讲,小说作者能从历史事件里闻到故事气味。他的小说质地细密,一个个人物不悬浮,往下刨都能挖出根,藤田宪兵、三平队长、城户所长……还有更多出场一两次的人,都有血肉。

这和他大学毕业后当过记者有关。在苗栗地方台,同事们都苦恼该出什么报道,为找选题,他看了大量地方志。写长短篇小说,他都是“从资讯里淘洗出灵感”,做“讯息的暴食症患者”。让小说更加拟真,他乐在其中。

当记者那几年他常和原住民警察沟通,对方国语、闽南话、客家话、原住民语言都会说,他佩服,感觉什么语言都难不倒对方。不同语言、方言并置、驳杂,也成为他小说的一大特点。

2002年11月,联合文学小说新人奖的颁奖会场上,小说家袁哲生从后面拍甘耀明的肩,递过名片,说喜欢他在小说中融入母语。前辈主动寒暄,甘耀明受宠若惊,那时他30岁。

到《成为真正的人》,布农族山林被日本占据多年,学生接受日式教育,日语仿佛第二语言。哈鲁牧特从小爱学语言,通过敌台学英文,但日语更纯熟。到山中救人,遇到生还的美国人汤玛士,他说英语无意间会夹杂日语,文化差异造成的巨大沟壑让双方都难以互相理解。

多元的语言背后,是复杂的身份认同。《杀鬼》的背景自日据时代末期至国民政府执政初期,原住民遭遇多重身份认同冲击:日军火车进驻关牛窝,少年帕在反抗之后,改名鹿野千拔,成为“日本人”。二战结束后,他又被国民党军收进部队,想和祖父逃离关牛窝,他是帕,还是鹿野千拔?甘耀明这样贴近帕的内心世界:“帕心想他不是日本鬼子,他不是日本鬼子,可是除了日本鬼子,他想不到自己能是什么了。”

小说所杀的“鬼”,也并非真鬼,而是长期盘踞在此地人心中的沉重的意识形态幽灵。

《杀鬼》是甘耀明突破瓶颈之作,此后,他的乡野传说有了更深的历史与国族议题为根底。《邦查女孩》发生在1970年代台湾经济转型期,高速路、核能电厂、机场、海港等基建得到大力支持,财政来源之一是山林资源。山林文化自然要受冲击。而住在摩里沙卡的人也多样,帕吉鲁有一半日本血统,古阿霞是阿美族和越战美军黑人士兵的后代。山上邻居,还有教师和士兵。

《成为真正的人》,嘎嘎浪与哈鲁牧特这对祖孙第一次对话发生在日本投降后:

“阿公,世界变了,日本人输了,你知道吗?”

“我知道,我才敢跑出来炼火药,日本人输了,我们从此以后,可以光明正大去打猎。”

“可是我觉得是我也输了……内心不舒服,好像小百步蛇溪的身体里有石头。”

“河的身体不会有石头,它会爬过去。”

小说家

甘耀明记得,小时候在家庭的餐桌边,黑板上是爸爸抄的唐诗,有白居易的《长恨歌》。夏天热,还是少年的甘耀明喜欢去苗栗县立图书馆吹冷气,躲在里头看了狄更斯的《双城记》《雾都孤儿》。大学他读中文系,暑假作业写自幼浸润的山林文化,得老师表扬,有了往此方面发展的勇气。1992年由东海大学毕业后,他决定以写小说为志业。但他也知写小说无法谋生,他当记者、当中学老师都是为了谋生,以此养创作的爱好。

他参加校内文学赛,拿奖,然后创办文学杂志,白天跑新闻,晚上写小说投文学奖。台湾各类报刊名目的文学奖丰富,他投得多,得的也多。《吊死猫》(1999)、《神秘电台》(2001)、《伯公讨妾》(2002)这些短篇小说被文学刊物和奖项青睐,让他在台湾文坛小有名声。

到三十几岁,甘耀明辞去实验中学的教职,重回研究所上学,也决定认真写一些东西。到这时,二十来岁时的那些校园文友,“很多都改行当父母了。”他把文字形容为上帝给人的潘多拉魔盒,礼物免费,但开魔盒的螺丝起子要钱。他像大部分文青一样撬开魔盒,“搞得自己像修车黑手,还没着落,直至今日,我还没撬开魔盒,但却发现那些一起跟我撬魔盒的人,没打开,反而锁得更紧,摇头离开。这是事实,新人来来去去,加加减减,指头刚扳上,另一只要扳下。”

也许是有而立之年的危机意识作祟,他写得又快又勤奋。邮件回复采访时,他写道:“故事是人生的浓缩与精华片段,一个人有值得说出来的故事,人生没白费。我的生命没有太多精彩故事,我只是制造者。”他说自己的生活平淡枯燥。他的个人网站上,只有几本书的试读页面,以及手写笔记扫描图片若干。爬梳资料,看到他的履历,就是当学生、当老师,写小说、拿奖、写小说。

这十多年里他赖以谋生的兼职工作是创意作文班老师,给小孩教写作。除了和小孩互动,他偶尔参加文学奖评选、演讲活动,其他时候寡言木讷。比如2002年那次袁哲生主动递名片,他愣了很久,事后想發邮件道谢(在文章中,他的用词是“想回伊妹儿道谢,但总是因性格上的退却而作罢”)。名片在皮夹里放了好几年,终于,他与袁哲生再无机会联络上。

接受采访,他讲写作过程。也简单,每写完一本,他好像“任督二脉被塞死”,无字可写,写作能力被没收。到又有想法,才写下一本。谈不上畅销,多少拿了点荣誉。

他小说中的人倒没他严肃,《成为真正的人》里,哈鲁牧特在一次棒球比赛中使用邪门功夫,让球被击出后速度变慢,缓缓如樱花坠落,对手预料不及。

《邦查女孩》开篇是街头战争,孩子气,但是认真。“杀刀游戏”,一手伸出来当长刀,一手藏在身后,手砍到对方的头或膝盖以下算赢。游戏在街上演变成三百多人两大派的混战,直到帕吉鲁出现,逼出邀架手势,“把手挽一圈,向全场的人下战帖,最后把手尖对准一位拿小刀的小流氓,先让对方的刀子往前刺了半尺后,才拍掉刀子,更用上半个令人传诵的说不清楚黑影,就点赢了额头。”帕吉鲁成为杀刀王,古阿霞挤进人群,在此情景下初遇他。

只有一回,我看到甘耀明性格中不大一样的切面。2000年,还在中学教书的他和同事一起去巴黎,晚上搭最后一班地铁进城,从蒙马特走到巴士底狱,随身带着邱妙津的《蒙马特遗书》;早上搭头班地铁返回。这好像是他最出格的玩法。

写完《邦查女孩》,甘耀明想幽默戏谑一回。“因为之前我都一直在写现代乡土的,有一点距离、隔阂,读者也会觉得就好像在读以前的(小说)。我想要写一个现代带点都市生活调性的长篇。”甘耀明说。

《冬将军来的夏天》发生在当代台中,以成年女性为第一人称。第一句话惊人:“我被强暴的前三天,死去的祖母回来找我。”小说主线是“我”遭遇老板儿子性侵后去报案、司法介入这一简单经过,但魔幻的副线反而成为重点篇章。祖母因为想见“我”,躲在家中的木箱里,成为性侵案证人。但“我”被老板反诉诬赖,祖母带“我”离家,和死亡互助会的另外五个老奶奶一起住在废弃的游泳池中,互相照顾。小说深处是女人被性侵后难得法律援助、老人生存艰难缺乏社会托底的现实,但甘耀明在愤怒和悲伤的外面包了天真童话的糖衣;直到第四章,祖母试图在法庭上表演自己可以折进比身体小四倍的箱子,以证实性侵发生时自己在场,但她表演失败,骨头断掉,故事和读者才掉回残酷现实。

《冬将军来的夏天》2019年在大陆出版,营销时一度被惯以“《房思琪的初恋乐园》姊妹篇”的称号,到现在,豆瓣评分只有6.9。我想到甘耀明那时讲的一句话,“没有每次踩油门都是冲出去的车子,车子会老,作品也是。”每次写作他都有负担,写同样的类型有,换题材风格也有。他每次都担心自己尝试写而无法达到理想水平。“《冬将军》像一个中年小旅行、一个小浪游吧。”

“听上去像很多西方电影里有了中年危机的人会找一个出口?”

“有可能。但我也没有觉得说要否定它了。”他说。“写作上面的话,我觉得现在倒是还好,可能六十几岁就会出现(瓶颈)。我觉得在台湾,小说家大概六十几岁就到天花板,可以停机了。我应该可以看到自己将来的发展,但我也许可以延后这样的一个时间。人需要创造力。现在的写作是我的创造力(出口),六十几岁我不再有文字的创造力,我会找到另外一个方式来做我创造力的出口。”

起码到现在,甘耀明还在写。《成为真正的人》最后,台风过境,救援队26人,除哈鲁牧特之外全部遇难。

但故事到这里也就结束了,甘耀明用不到四页介绍哈鲁牧特剩下的日子,这个有棒球梦想、有爱情、敏感落泪的少年,成为台电员工,带镇上孩子打棒球,成为寡言而不讨喜的老人。

“这就是哈鲁牧特了,做事谨小慎微,人际关系不好,又不爱讲话,成为他的真正人生。”

但火炉边,哈鲁牧特偶尔讲古,对小孩讲他少年时的事情。

“今生今世,哈魯牧特活到老,负责传递这些英雄事迹。”小说看到最后一句,哈鲁牧特似乎和甘耀明影子重叠。