爱琴画画:几乎天然就接近了终极目标

2022-05-30孙凌宇刘家如

孙凌宇 刘家如

9月下旬,画家尤勇在当代唐人艺术中心举办的迄今最大规模的回顾展落幕,过了两天,他的母亲在798站台中国侧展厅也迎来了人生中的第一次展览。

她觉得不好意思,57岁才开始画画,到现在四年过去,画了三百多幅仍不署名,看到海报上明晃晃的“爱琴”两个字,格外难为情。站在一群画家中间,她不大作声,有时听他们开玩笑说画画是一个黑洞,自己在心里默默点头,好像一不小心排在队伍最末尾也免不了被吞没,明明还在摸黑走着,怎么就被一束光打到了。

提到展览,她低头显露出招待不周时家庭妇女特有的局促与害羞,虽然一再收到陌生人的肯定和赞美,她依然将这样的机会归功于运气,“无非是近水楼台,刚好在圈子里。”站台中国的老板是她的“粉丝”之一,两年前就提议为她开展,碍于当时作品还不算多,便以“报答春光”为题,定在今年4月,之后因为疫情推延,想到黄金周来看的人比较多,把秋天最好的时段给了她。

展厅里挂着二十多幅画,她没过问,由儿子全权代理。他们商量、挑选、布置展馆的时候她正在温州老家研究院子里种的葡萄,倒挂起来好看,摘下来横着插进瓶子里也好看。看得入神,“每一束的葡萄,大小、颜色全不一样。有的上面还有点绿,有的绿中发红。你就观察,画画的时候就感觉大自然的东西特别的奇妙,特别细,你看每片叶子,全是不一样的。”

以前没有这种感觉,也就径直走过去了。开始画画之后,生出喜爱与敬畏,“越观察感觉自己画的还不如它原生的好看。有时候我们调色,不可能调得跟它一模一样,反正我尽量把它调到像。”

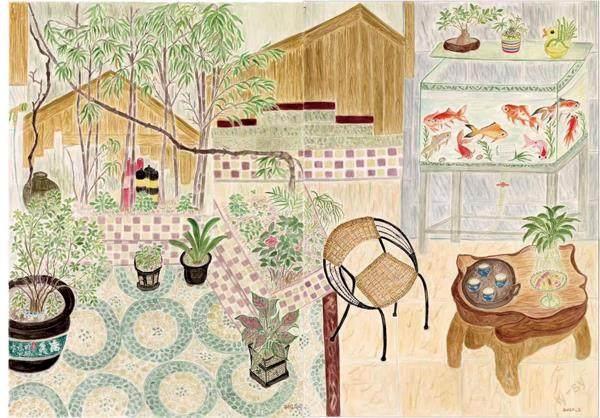

画完葡萄接着画院子,几十块明暗各异的地砖,内嵌石子反射出不同程度的灰青色光泽,她一一勾勒;彩色茶几台布的编织样式更为繁琐,小绒毛似的短细线条密密麻麻,哪怕只是画同一排,颜色也无法一次调到位。

刚开始画的时候,碰到调色的问题她会下意识请教儿子,在油画院、央美附中、音乐学院等地有过多年教学经验的尤勇这次选择沉默。高碑店中国油画院附近的画家邻居们来串门,他也反复叮嘱:千万别教我妈。

他并非不管不顾,闲暇也常带母亲去看别的老人在家自发画的画,或是去故宫看国画,开拓她的思维。他只是传授、沟通具体技法,一路从标准的学院训练走来,他太了解那套方法论对人造成的阻碍,“我们学了明暗、观察比例,跟着对象跑,却丢失了那种最原始的对世界的观察。”

“我得控制住自己的嘴巴,哪天她觉得画不下去了,她自己能感觉到,被要解决的问题带着往前走。透视,一片叶子,变形特别厉害,不知道怎么画,有的又画出来了。”

化繁为简,他想,画画从物理上来讲,不过是把纸涂上一个东西,这个笔按照什么形来,这个线跟另一个线的强弱关系,只要肯花时间,通过观察都可以靠本能获得。因此他将学院教育里常规的一上来就教你怎么找形、怎么调色的标准答案拒之门外,尽量维护母亲笔下天然的感觉。

无人指导管束,她也就随心所欲起来。在北京,儿子买了花就画花,门口的山楂树结果了就画山楂。陈丹青来家里三楼的画室画画,带来的模特穿着“特别高”的高跟鞋,她1980年代就和丈夫一起经营鞋厂,对鞋有感情,看见好看的也拿来画一下。回温州,参加外甥婚礼,把完好的龙虾壳打包带回家画;从菜场回来,把红椒、青椒、玉米从左到右摆列,又是一幅;儿子的朋友结婚,她跟着去吃酒,酒席中间的假花惹眼,她立马起意,可假花始终没有生命力,颜色死死的,便在左边摆两个黄灿灿的柿子,右边放个桃子,画面就活了过来。

她画过许多桃子,桃子变化快,一开始青绿,逐渐变红,每一颗身上的红绿比例都不尽相同,叶子的疏密也不一样,有时整盆桃子的叶子都很少,她就去菜场找些叶子来搭配;花瓶也靠自己动脑筋。“边画自己也在想,怎么样把形状摆起来好看,如果平放,就没有这么立体,对角放就有深度了。”出现最多的一枚青蓝色的花瓶,每一面图案都不重復,这一面画完下次就转过来,花型又不一样。

就这样慢慢转慢慢画,儿子说过纸张很贵,更不能浪费,从没有一张半途而废扔掉的。陈丹青写文感慨:“奇怪!就像她从未做过一道失败的菜,我没见她在某幅画的哪怕一个小局部,束手无策,画砸了——那是我常干的事,最后索性抹去整幅画——真的,我和尤勇全程目击了爱琴从未受挫的手艺。”

儿子打开抽屉,“妈,这是你画的吗?”

不同的人提到爱琴,脱口而出的都是她做的温州菜有多好吃。采访那天的午后,她端来熬煮多时的莲子梨羹,温润软烂。当初她来北京,也是为了好好发挥这门手艺。2016年鞋厂关闭,她也到了快要退休的年纪,生活刷地闲了下来。身边的人说你这个妈心怎么这么狠?儿子这么瘦都不过来照顾他。

到北京后,她几乎围着厨房打转,做一会家务就又到了饭点。儿子朋友多,常有人过来吃饭,她随时准备着做大餐。“我是家里最小的,十八九岁就开始做饭。爸爸妈妈都老了,好像我感觉自己能做。我也特别喜欢,反正人家做什么我就喜欢看,喜欢学,什么东西我有好奇心的话我就会琢磨,也容易上手。”

过了一年多,儿子建议她空闲的时候不要老看手机,对眼睛不好,“也可以试着画画。”尤勇结合自己的学习经验,想到自己小时候从不会到会画画,也就花了几年的时间,“学一个东西好像用不了多久,况且画画能持续积累、变化,不像整理家务没有挑战,只有效率、品质上的提升,现在如果学一个画画,老了以后,会感觉自己生活特别充实,不管好坏,10年以后看看你经历的,有多少的积累在里面,梵高才画了10年。”

听到这番话爱琴一开始“特别拒绝”,“我一点也不会,怎么起头也不知道,他们都是专业的,我这个老太婆画出来只会给人家笑。”尤勇进一步说服她,这不过是个人的兴趣消遣,没有考级的要求,也不需要跟任何人比较,她这才松口气。

“我说那我就随便弄一下,反正就一张纸,我把它画得满满的。”尤勇从离家不远的王四营批发市场买来四五束花,把素材摆在她旁边,“为什么让她画花,因为花一会就败了,就是逼着她画出来的。”他告诉爱琴,“你看着这个花,它是怎么形状你就怎么画,得慢慢来。”让他没想到的是,母亲居然这么有耐心,真的就一笔一笔画进去。在陈丹青的观察里,“她的画案就是餐桌,收拾餐具后,弄一束瓶花,就着南窗的光,不紧不慢描摹每一茎嫩叶、蓓蕾、花朵,还有瓶罐和衬布的图案。”

爱琴翻出那时的习作,低头笑着说:“(20)18年刚开始画都是这样的,什么形都没有,弯弯曲曲,很难看的。最早是素描,只有铅笔和纸。16K这些都是小纸,反正一天画一张。没什么压力嘛,就是自己琢磨在画。展览里面进门第一张,画了一个响铃草,根本不像的。我当时把它藏了起来,四五天之后,尤勇打开抽屉说,妈这是你画的吗?”

尤勇后来回忆几年前那一刻的心情,激动不已,“哇了不得!”他赶紧去画材店买来各样水彩,把有可能的画块、吸管状的水彩、中国画颜料、各种毛笔、水彩笔、媒介剂,通通递到她面前让她自己尝试。一圈试下来,爱琴发现几百块一支的水彩笔最不好用,“太软了不喜欢。”多数人喜欢用水彩展现含水量在笔触里递增递减,“一笔画出7种感觉”,尤勇解读道,母亲选用了水彩最老老实实的画法,有点类似意大利坦培拉技法,不晕染,把水彩画成了彩铅,他想这是出于她自己的感觉判断,也可能跟她的性格相关。

他回忆多年前去母亲做电脑绣花时的工厂,“机床机器的针同时发出成千上万个声音,简直受不了,我待一会就待不了,但她每天都要在那个环境里工作。”有耐性是一方面,同时也得益于这种“放任”的训练方法,“我们以前画素描,总是被要求3个小时内完成,所以会着急。从头画到尾,我们有时会遇到瓶颈,怎么算画完,对我们来讲都是有问题的,心里有疙瘩,坐不住。她就没有这个问题,她可以画10个小时,所有规定的东西在她身上都不是规定。”

爱琴和儿子尤勇

《院子》

《 桃花枝开桃花落》

“现在三楼画家瞧着一楼的画,甘拜下风”

“画鲜花太累了,”爱琴坦白,刚开始画的时候心里也特别着急,“有一种花谢得特别快,边画边枯,我得抓紧画。”后来慢慢积累经验,找到规律,先画容易枯干的,可以开十几天的之后画,最后画叶子。“现在很多水果、鲜花画多了,都知道它们的特性了。”

实在来不及,就对着事先拍好的照片临摹,事后还是觉得有遗憾,“拍的跟真实生长的感觉还是不一样。所以我平常几乎不画照片,几乎都是对着实物,有时只能去想象一下它本身的颜色。”

这套循本的原则是她给自己的功课,尤勇评价道,“她想要这种仔细的画法,我们没有沟通,我也想训练她自己的判断力。我们的那套东西只是观察方式的一种,不是绝对的,我没有把握,甚至我现在觉得她比我更好,对我有所补充。我常常和其他画家在她的画面前自愧不如,因为我们都回不去了。”

“如今很多美术老师为了赚学费,总爱宣称0基础教你学会画画,但我觉得其实根本没有0基础,老师能做的并不是让一个人从无到有,只不过是辅助开发他。小苗的时候不要掰它,会把它掰难看了。我妈妈自然生长的状态就很令人羡慕,就好比雕塑看多了,突然看到一块太湖石,自然的造型本身就有美感。我身邊的央美老师、画家都觉得特别好,在参照系里面反映了人们的追求和自由生长,人的基因里面可能放了上帝的指令,性格、对美的感觉都是天生的。”

陈丹青也深有同感,“当她画到快要两年的光景,瞧着这些画如植物般静静生长,我俩开始不约而同反思我们的画路——‘我们的画路,在学院位置上,据说连接着最正确、最高级的欧洲传统,可是爱琴的位置在她的厨房里,我们的反思找不到答案,找不到出路。”

“每次看爱琴画画,我就回到小时候看大人画画,暗暗羡慕,心里想:这个人怎能画成这样!

“今生再也不可能像她那样天真地画画。尤勇,央美油画专业硕士和文艺研究院新出炉的博士,和我同样困扰。渐渐地,我俩在爱琴的画前生出对自己的鄙视,准确地说,一种全盘皆输后才会怡然释怀的绝望。

“我和尤勇(被认为很有本事的画家)更不可能像这位厨娘那样画画(假装放弃学院的观看方式和作画步骤?)不,绝对不可能了,就像不可能回到童年,这才令我们绝望。我们其实是‘老人,沿着我们在中国假想的17世纪欧洲美学,缓缓爬向同样假想的19世纪;爱琴则是个‘婴儿,一位绘画上的‘文盲。她的状态——我是说‘状态——连接人类的早期绘画,有如我亲见的古希腊、古罗马静物画。再说,宋人的花鸟画也不过是单线填色,画一片片叶子,愉悦而憨傻。”

展览开幕当天,爱琴顶着内心的压力到了现场,看完之后她感觉挺好,“不像平常的画展,不像展厅,挺温馨的,好像在家,我也感觉自己没有那么大的气场。我的那些朋友他们好多都发朋友圈,都说特别治愈。其实我感觉我的性格就是这样,也不会大怒,反正就是平平稳稳去做的性格。”

在尤勇的回忆里,母亲也一直是温柔娴静的角色,从不发火,最多只是生生闷气。在温州操持鞋厂时,她先生负责去外面采购,厂里面工人的事情则由她管。

“他爸爸凶一点,我就比较温和,两个人要是都凶,工人岂不全跑了。反正我就笑着跟他们说,也不会跟他们吵架,我爸爸妈妈特别好,一辈子我都没有看见他们吵架,感觉好像吵架跟我是没有关系的,真的不会吵。

“有的时候和老公也有矛盾,我都顺着他。其实心里也很难受,但感觉这一关过了就过去了,都是这样的心情,就是说顺着点他。有时想想这样可能也是错的,就是没有锋芒嘛。

《七马图》

《窗外》

“現在我们的相处还是这样,但我感觉人反正都老了啊,吵架的力气都没了。吵架我还不如画画。画画的时候心特别静,我总得把它画美,这是我的想象,想象加这一笔会是什么样。你像这个花,完全直的可能就不好,稍微弯一点,它那个形状就自然会出来,就更加好看,所以说很多的叶子如果全平,你就没那个感觉,就没有变化,有的我就稍微给它加一点。”

看到她这些年在绘画上的进步,尤勇也相应地不断给予她挑战和陌生感,“我们小时候老师一旦把静物摆得特殊,就能调动我们的潜能,我们迎接挑战的状态就变得更好了。”他不时从网上买些奇怪的水果,比如香缘来让她画,“总不能天天让人画苹果”,朋友有时也给她带来些中式书房里的雅致物件。爱琴的画夹越来越厚,画纸尺寸越来越大,瓶花与物件更多了,背景越来越复杂。

陈丹青打趣道,“如今尤勇家的一楼和三楼出现两个绘画世界,一楼客厅连接厨房,厨房边的储存室堆满画作,三楼是带天窗的画室,或许,爱琴画画得自三楼画家的诱发,而现在,武艺齐全的三楼画家瞧着一楼的画,甘拜下风(倘若画画是打架的话)。”

尤勇欣赏“她很多东西的布局跟文艺复兴早期壁画里的美感是类似的”,但最核心的,其实是表象下的绘画目的,“小朋友来学画,不管他画得多好多开心,他心里一定会想以后能不能考上美术学院。为了去赚钱还是打分还是应付考试,就会相应调动人身上的不同的能力。我们当年就是为了画准确,为了得高分,而她的目标很纯粹,干干净净,就是想画得具体,传递出来的感觉挺温暖的,几乎天然就接近了终极目标。”