从“英雄之旅”的美学视域解析《木兰诗》

2022-05-30褚庆华

褚庆华

【关键词】《木兰诗》,英雄,英雄之旅

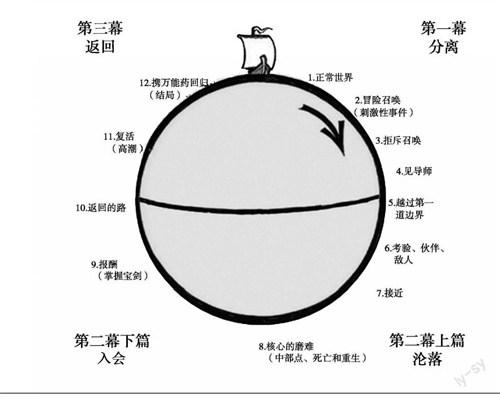

“英雄之旅”这一概念最早出现于美国著名神话学者约瑟夫·坎贝尔的著作《千面英雄》。它是坎贝尔从东西方众多关于英雄的神话故事之中总结、概括出的一种叙述模型,包括三部分十七个阶段;后来被闻名世界的编剧、写作技巧大师克里斯托弗·沃格勒在《作家之旅》一书中进一步简化为三幕十二个阶段(见下图)[1]。它诞生的理论基础是俄国民俗学家弗拉基米尔·普罗普在《故事形态学》一书中提出的功能说和加拿大文艺理论家诺思罗普·弗莱提出的“英雄的千人一面”说等,其审美倾向符合原型学的相关理论。[2]

如今“英雄之旅”已成为东西方编剧界尤其是好莱坞讲述英雄故事的重要模型和范式。《木兰诗》恰好是一篇讲述英雄故事的叙事诗,如果按照“英雄之旅”的模型进行解读,可以读出另一番意蕴。

一、旅程·小异大同

英雄之旅的模式是世界性的,存在于每一个文化的每一个时期,在每一个文化中,英雄之旅的细节都不尽相同,但它们在根本上没有区别[3],木兰的故事亦如此。

1. 分离

“分离”是英雄冒险中的第一个阶段。此时英雄将受到“冒险召唤”,突破日常生活的阀限到达未知世界并开始冒险。沃格勒指出,所谓英雄并非生而就是英雄,他成为英雄之前与普通人一样,在“正常世界”过着平凡而普通的生活。替父从军前的木兰即如此,她和自己的父母、姐弟生活在一起,像其他女孩子一样参加纺织等劳动,遇到困难会叹息纠结半天,等等。从军前的木兰绝没有“提携玉龙为君死”的雄心壮志。因为当时当兵打仗完全是男人的事情,对她这样一个没有从军义务的女孩子来说是八竿子打不着的,否则她也不必女扮男装了。

但命运弄人,“信使”——军帖带来了不好的消息:战争爆发,平静的生活不复存在;木兰的父亲虽年迈却未被免于兵役,成为重点征召对象。更麻烦的是“阿爷无大儿,木兰无长兄”,家中没有其他合适人员顶替父亲,所以木兰“别无选择”,只能接受“冒险召唤”铤而走险,女扮男装替父出征。

开始冒险意味着要脱离舒适区,此刻的英雄会“迷惘和不快”、犹豫不前、摇摆不定。当时的木兰应该也陷入了深深的纠结焦虑之中,因为文章开头写她叹息的笔墨有八句之多,竟超过对战事的描述(后文详述)。那么木兰发愁什么呢?大概是如何做到天天与一大群男人在一起生活、打仗却不被识破女儿身,以及万一被识破会不会给自己及家人带来麻烦甚至灾难等。现实是残酷的,最终木兰作出了牺牲自己的决定,于是“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”,做好了出征前的一切准备。

成为英雄谈何容易!最关键的时刻和最重要的东西还未出现,只有“越过第一道边界”才能标志英雄对冒险的全心全意、无所保留。[4]沃格勒所说的“边界”一般来自两个层面,即物理世界和精神世界,英雄必须在这两个层面实现突破才能获得成长和“跨越”。木兰是如何跨越的呢?文中写道:“旦辞爷娘去,暮宿黄河边。不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头。不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。”从这些诗句可以看出,军情紧迫,木兰日行夜宿很快完成了从家中出发经黄河到达前线的物理层面的跨越。至于精神层面,细读文本不难发现,作品之情思不在戎旅之艰险,而是聚焦于亲情的思念。[5]因为诗中将“语带香奁”的“不闻爷娘唤女声”这句话进行重复,无非是告诉读者首次离开家的木兰十分思念家乡、想念父母。面对孤独、思念,她并没有退缩,而是选择与脆弱的自己决裂,并成功地在精神层面也完成跨越。终于,木兰顺利进入了“非常世界”。

2. 沦落

一将功成万骨枯!英雄在沦落阶段必须要经受住一系列考验,甚至是被敌对势力逼至死亡边缘的磨难,该阶段可以说是整个“英雄之旅”中最吸引人的部分。事实上,走向战场的木兰确实也经历了不少的生死“考验、磨难”。虽然诗中没有详写(原因下文分析),仅将其高度浓缩为六句话,但从寥寥数语中读者依然可以读出战争之残酷、考验和磨难之艰巨。可以说面对战线长、战事紧,天气寒、生活苦,战争久、死伤重等重重考验和磨难,想成为英雄真是不易。

但英雄毕竟是英雄!“见证死亡”之后的木兰劫后余生、得胜归朝,并得到了豐厚的“报酬”——高官厚禄。

3. 返回

沃格勒指出,“返回”阶段,英雄虽然已经完成冒险并得到了奖励,但仍需再次跨越一个“归来的阀限”,回到现实。此时的英雄会再次面临选择,即留在“非常世界”,还是踏上“返回的路”,走回“正常世界”。

事实上,“返回”不甚容易,它意味着英雄需要放下昔日的光环,再次进入到原本平凡的生活中去,这其实又是一次“冒险”。但英雄毕竟异于常人,能成为英雄的木兰必然也能实现“回归”。她首先“不用尚书郎”,放弃了高官厚禄,回归百姓身份;接着“驰千里足”还乡,回归故里、回归家庭;回家之后脱战时袍、著旧时裳,理好云鬓,贴毕花黄,回归女儿之身。自此木兰与大多数英雄一样,成功返回普通人的生活,成功返回原点。

虽然木兰的英雄之旅以“环形方式”结束,但她的故事并未结束,因为好的回归应该在解开情节线索的同时引发一定的惊奇。[6]读者从“火伴皆惊忙”这几句中不难读出这种感觉。当然,木兰也是“携万能药回归”的。只不过这种“万能药”不是什么金钱、名声、权力、爱情等能解决她成为英雄之前所面临的问题的“药品”,而是和平幸福、阖家团圆,以及给读者带来的感悟、启发等抽象的、具有象征意义的“万能药”。

弗莱认为,新批评对于文艺作品的“细读”只是解释了个别的、具体的作品,作为一种微观的文学研究是无可厚非的,但它忽视了文学作品之间的联系,忽略了文学的广阔的结构性,因而不能发现文学艺术的普遍形式和规律。[7]笔者认为“英雄之旅”这一概念从批评学视角来看完全符合弗莱所说的“文学艺术的普遍形式和规律”,有利于对东西方文学作品中的英雄故事进行宏观的研究;从课程和课改的角度来说,它还可以被理解为时下被广泛接受并指向核心素养的重要概念——“大概念”,具备认识论、方法论和价值论等多重意义。

二、原型·和而不同

受荣格原型理论的影响,沃格勒将英雄故事中常见的角色归纳为七种原型,即英雄、导师、信使、变形者、阴影、伙伴、骗徒,并从不同维度对每个角色进行分析。

首先,我们看看何为英雄。“英雄”一词源自古希腊语,意为“保护和服务”,指那些愿意为他人牺牲自我利益的人。这里沃格勒则继承了传统,他认为英雄的标志不在其强大英勇,而在其牺牲精神。从这个维度来看,木兰与沃格勒所说的“英雄”角色内涵是一致的。

其次,沃格勒将英雄分为自愿英雄、不自愿英雄、以集体为重的英雄、孤僻英雄、反英雄、悲剧英雄以及催化剂式英雄。从这个维度来看,木兰应属于自愿英雄(前文已详述),当然还可以把她看作以集体(家庭)为重的英雄。

再其次,关于英雄的功能,沃氏认为有两个:一是学习、成长,二是行动、作为;关于“面对死亡”,他认为英雄会向人们示范如何面对死亡并成功存活下来,以证明死亡并非坚不可摧。显然木兰的故事也印证了上述两个观点:从内容上看,《木兰诗》这首民歌讲述的就是女孩子木兰从普通人成为可“赏赐百千强”,可做“尚书郎”的国家英雄的成长故事;当然百战余生的木兰肯定也战胜了死亡。

最后,不得不提及的是:沃格勒认为英雄是有缺点的,但这些弱点、瑕疵等会让英雄更加真实。显然木兰亦如此,这方面可从木兰出场时的“叹息”以及从军途中对父母思念等诗句中看出。木兰是一个与义薄云天、铮铮铁骨的大英雄不一样的“小女子”。那么这些“小女子”般的表现会不会影响木兰的“英雄”形象呢?答案肯定是否定的。因为从心理学层面讲,正如坎贝尔所说,担心、恐惧、拒绝、逃避的过程,其实就是坚定信念、寻找正面意义的过程,这种心理图式与普遍的人类成长过程相一致(这里再次印证英雄的“成长”功能),所以“女孩子”木兰的这些表现更具有心理真实性。再则,英雄原本就是普通人,木兰的表现反倒让读者觉得她更有人情味,让故事更有真实感。

可以想象,如果木兰是七尺男儿,诗家还赋予她上述“缺点”,可能就有点不伦不类,甚至是影响其光辉形象了。而将这些“缺点”放在木兰身上,却恰恰显示出她“这一位”英雄与其他英雄不一样的地方。这一点也是诗家想刻意表现的,所以诗的结尾处一连用了十句诗来描写木兰脱戎装、贴花黄,显示女子之美,而且还专门用“同行十二年,不知木兰是女郎”的诗句来提醒读者。读到这里,我们应该不难发现诗家的创作意图显然不是为了刻画一个建功立业、为官作宰、青史留名的英雄形象,而是想展现一个主动扛起男性保家卫国的责任后,不爱功名富贵,仅渴望恢复女儿身份,过上平民生活,享受亲情温馨的“英雌”形象。[8]关于“女英雄”,沃格勒显然是忽略了。他不仅在英雄分类中没有涉及,而且在书中其他地方也没有相关阐述。这大概可以反映女英雄这一形象在以往文学作品中的稀缺性,但这恰恰能证明作为“乐府双璧”之一的《木兰诗》在选材方面的高明和伟大之处,以及千百年來木兰及其故事家喻户晓且备受好莱坞追捧的原因。

三、叙述·与众不同

在《文学作品分析》中,托多罗夫谈及两个相关联的时间概念,一个是被描写世界的时间,另一个是描写这个世界语言的时间。[9]前者指的是某个行动、事件实际延续的时间,后者指文本中描写某个行动、事件所用的时间,可以根据读者阅读完文本中相关文字、段落等用时确定。读者可以根据二者的关系,推断出叙事的节奏、速度,并以此判断作者的叙述重点和叙事意图。

以此方法分析木兰的“英雄之旅”,不难发现诗家在叙述层面的“矛盾”。一般来说,关于英雄的故事,读者最为期待的是英雄克服困难,力挽狂澜战胜敌人建立丰功伟绩的过程——“沦落”部分。然而诗家却将木兰“十年”征战的历程(“沦落”部分)高度压缩为六句诗,也就是说十年的“被描写世界的时间”

被缩为十秒左右的“语言时间”,叙述速度之快估计在其他英雄故事中是极其罕见的。与此相比,诗家却将“分离”和“返回”两部分的叙述速度和叙述节奏变慢。例如,木兰出场(“拒绝召唤”环节),奔赴前线(“跨越第一个阀限”环节),辞官返乡、阖家团圆(“返回”环节)等部分的“语言时间”,远超于叙述战争(“沦落”部分)的“语言时间”。前后对比,不难看出诗家的叙述重点绝非“沦落”部分,其叙事意图不在于表现战争,也不在于正面刻画木兰的英勇善战。

其次,从“返回”部分也可发现反常之处。沃格勒认为英雄的“归来”也是相当不容易的,其难度可以说与“启程”环节相当。反观《木兰诗》,写木兰“回归”的“语言时间”(八句),远少于诗家极力铺写的“回归”之后的“语言时间”(十六句),而且整个“回归”过程波澜不惊,没有困难、没有纠结,自然而然、一帆风顺。从这一点上,可以看出《木兰诗》与其他用“英雄之旅”模式讲述故事的文学作品也是大相径庭的。究其原因,一方面与诗家想刻画的人物形象有关(前文已详述),另一方面在于诗家想告诉读者,木兰的回归完全出于自己的主动、自愿。可以说,木兰以实际行动诠释了英雄之旅的终点并不是宝藏、财富和安逸,英雄回归的真谛是为了“回归”本身——回到原点即启程之前。这才是“英雄”的最高境界,这才是“木兰式女英雄”的真正内涵和伟大之处。

虽然坎贝尔和沃格勒对于“英雄之旅”的分析可能存在瑕疵,但文学史上贯穿着“英雄”这一母题却是不争的事实。教师在日常教学中适当给学生介绍“英雄之旅”这一概念,必将为他们解读“英雄类文学作品”提供新的路径和方法。同时这也有利于立德树人,让处于青春期的学生能够正确理解英雄的内涵,从而更加健康地成长。