小微专题:破解群文阅读教学之困境

2022-05-30谢昌霖

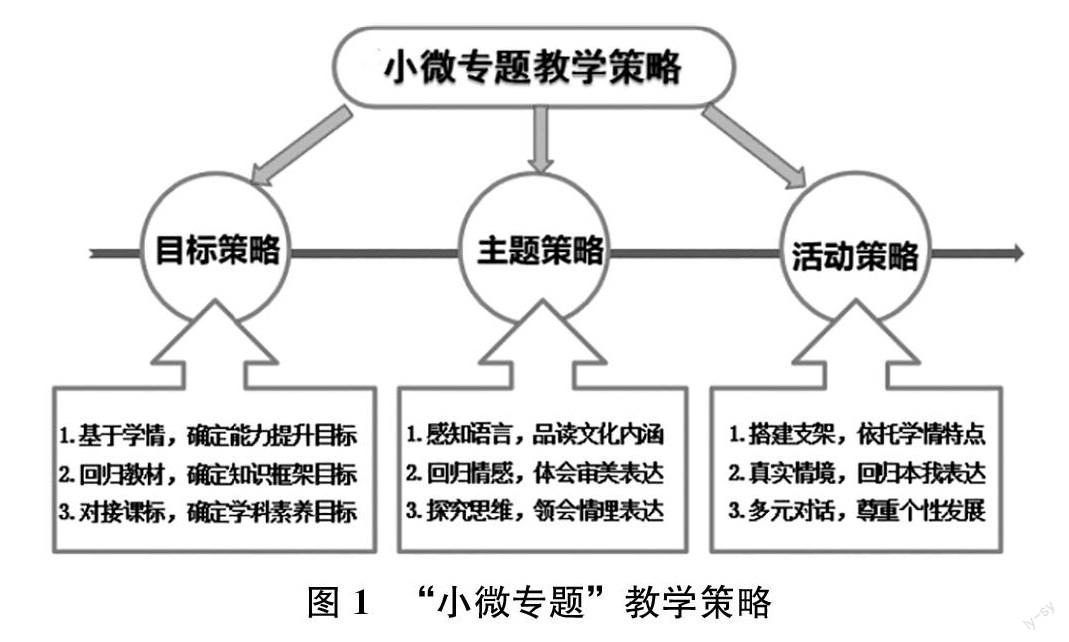

摘 要 针对高中语文群文阅读文本容量大、议题选择多、评价检测难的教学困境,笔者尝试“小微专题”教学策略。该教学策略以“小微”为理念,从目标、主题、活动三个方面,逐级分解教学任务。首先,基于学情,回归教材,对接课标,力求目标精准;其次,以感知语言、回归情感、探究思维为主题,力求主题集中;最后,通过搭建合理支架、构建真实情境、创造多元对话等方式,力求活动落实。“小微专题”教学可以促进师生能力的共同发展。

关键词 群文阅读;小微专题;精准教学

中图分类号 G633.3

文献标识码 A

文章编号 2095-5995(2022)02-0036-03

根据《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课标”)的要求,高中语文的教学以“18个任务群”[1]为导向,教学形式从传统的“单篇教学”转向“大单元教学”,“群文阅读”走入课堂。群文阅读是区别传统精读模式的一种新形式,它更关注学生的阅读数量和速度,更看重学生在多种多样文本阅读过程中的意义建构。与传统语文课堂相比,群文阅读十分注重文本的整合,通过对各个单元篇目、课内和课外阅读篇目的整合,以实现“以一带多”的系统化阅读教学。

一、群文阅读教学的困境

群文阅读的“群文”是被整合的多文本,能够将这些文本进行有机联系的就是教师设定的“专题”。尽管新教材已经将文本以单元的形式进行了组合,但是具体的课堂教学仍然需要教师来设计。专题的选择与确定是群文阅读教学有别于其他教学方式的一个重要特征。群文阅读的专题选择过窄,则失去了引导学生通过文本进行知识建构的目的;群文阅读的专题选择过宽,则让学生疲于消化文本,容易囫囵吞枣,消化不良。不管是对教师的“教”、学生的“学”,还是专题的“评价”,群文阅读的实施都存在一定的困境。

(一)教师“教”的困境

群文阅读专题设计的文本容量大,教学设计综合性高,教师要以课程设计者的身份对文本进行梳理、增删、重组、整合、提炼等,重构教学内容。这需要教师提前几周甚至一个月的时间进行完整的教学设计,这对教师来说是一个很大的挑战。

(二)学生“学”的困境

任务群引导下的群文阅读教学需要学生在课前做大量的前置学习,但实际上学生的课余时间非常有限。另外,教师在专题设计中给学生设置的任务多是微电影的脚本写作、课本剧的编排等,难度大。预习时间不足和任务难度太大,导致了学生无法有效完成群文阅读。

(三)专题“评价”的困境

评价是依据学习目标对学生学习情况进行检测与反馈,评价的及时与否关系到教师能否及时关注到学生的学习情况,及时调整专题设计。专题活动中有些任务以小组为单位进行课本剧的排练,评价时需要大量时间;有些任务为诗词配乐朗诵,上传平台参与评比,需要每个学生都有设备进行操作,条件要求高。

二、小微专题教学策略探究

基于任务群的学习,如何让群文阅读真正落地,褚树荣老师提出了“微专题教学”[2]的概念。所谓微专题教学,是在学习任务群框架中,选择核心的语言知识、关键的语文能力、基本的审美方法、典型的文学现象、多元的文化话题等要素,提炼成小而精的教学点,然后围绕这些教学点进行深度教学,从而培育学生语言能力、思维品质、审美经验、文化理解四种核心素养。

“小微专题”是在“微专题”的基础上,对群文阅读的文本在教学目标和教学容量上进行进一步精细化的开发。[3]小微专题教学以三个策略为抓手,将大单元的教学任务逐级分解,提炼小微专题,聚焦单元教学任务,完成群文阅读的教学。具体如图1所示:

(一)目标策略:基于学情、回归教材、对接课标

第一,基于学情,确定能力提升目标。要实现小微专题教学小而精的教学目标,教师必须基于学生的学情确定能力提升目标。能力提升目标包括学习习惯、学习方法等,通过前置性练习、阶段性测验等途径,明确学生的学习情况。尤其是在班级学生水平层次差异较大的情况下,找准学生的认知起点,显得尤为重要。

第二,回归教材,确定知识框架目标。群文阅读教学因其文本的丰富性,教学目标的确定容易出现多元化。王荣生教授在《语文科课程论基础》一书中,把教材选文区分为“定篇”“例文”“样本”“用件”四种类型。“定篇”是经典作品,教学目的是“学习经典的丰厚蕴含”;“例文”是说明文章“共同的法则”和“共同的式样”的例子;“样本”是读写方法的“样品”,知识的获得和能力的生成借此实现;“用件”是学习的部件,主要介绍知识、提供信息、介绍资料、提供支架、引起议题。教师应在小微专题的创设中找准教材选文的定位,确定知识框架的目标。

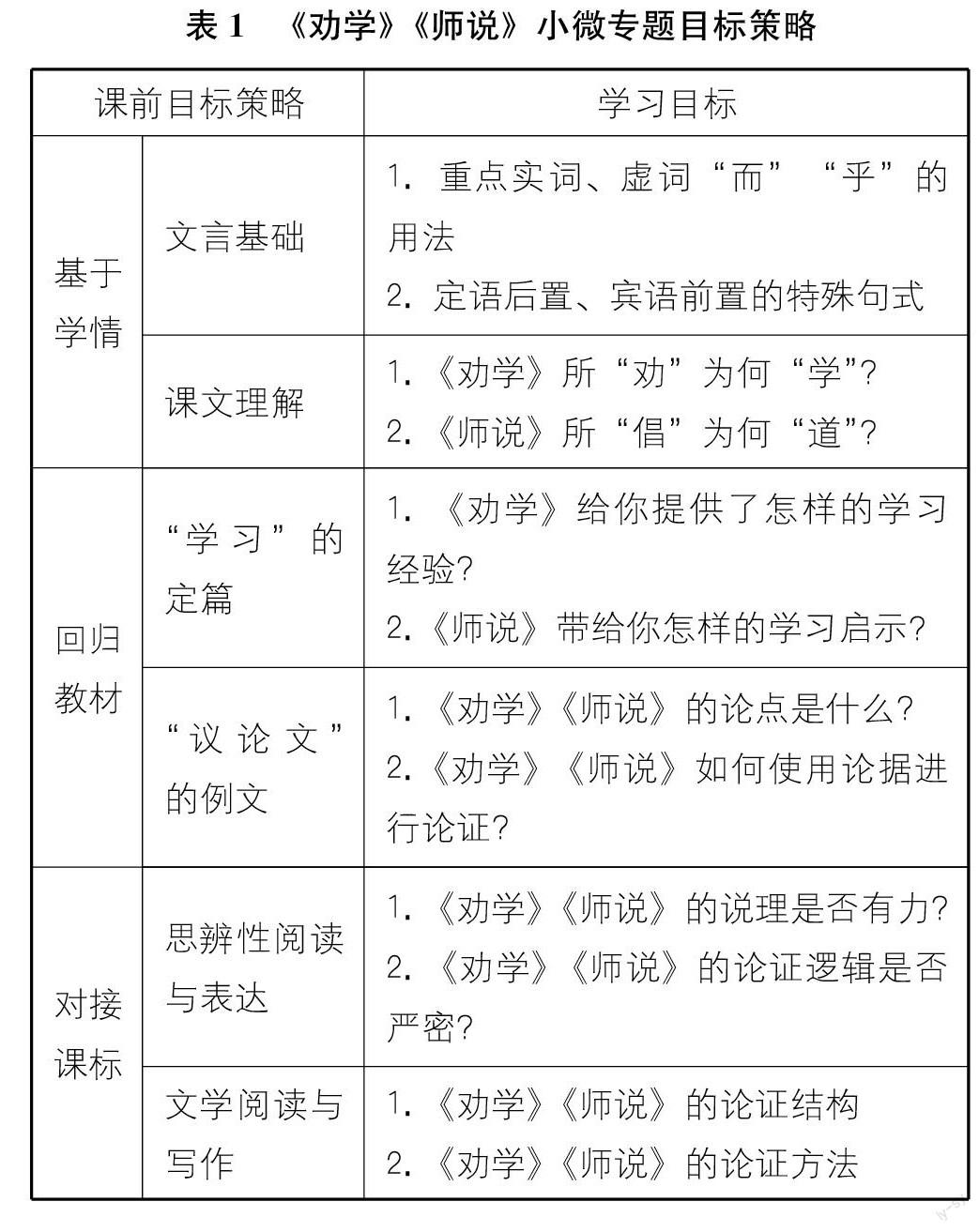

第三,对接课标,确定学科素养目标。群文阅读是经典作品的集合,教师的任务是通过小微专题的创设,链接学生自身的人生体验,“让学生彻底、清晰、明确地领会作品”,从而在语言、思维、审美、文化等维度上生成语文素养。对接课标,教材无非是教学材料、课程资源,真正的教学内容来自教师对这些资源的选择、重组和提炼。教学内容既要来源于教材,又要高于教材,这样学科素养才能真正“落地”。表1以《劝学》《师说》为例,呈现小微专题阅读的目标策略。

(二)主题策略:语言、情感、思维优化分解

第一,感知语言,品读文化内涵。从语言形式出发,教师应引导学生进行同一文体的异同点比较阅读,或在不同文体中寻找共通点进行比较阅读,以一个小的切口,来品读作者的文化表达。[4]如以语文必修上册第三单元的古诗词为例,教师应从意象切入,梳理诗歌意象,归纳意象特点,解析意象文化内涵和情感,并在这三个梯度上层层深入,进行诗歌与诗歌的意象对比,品读意象的文化内涵。

第二,回归情感,体会审美表达。教师要从情感的角度出发,探究作者的写作意图,以此确立小微专题的议题。如以语文必修上册第七单元为例,《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》三篇文章都对“北京”这个城市的不同景物进行了描写,呈现出多姿多样的美,表达他们对生命的感悟和思考。教师引导学生通过对审美对象的情感内涵进行比较,探索作者的写作意图,更容易实现阅读目标,有助于学生理解寫景抒情散文的情感表达。

第三,探究思维,领会情理表达。从思维角度出发,教师应探究文本当中情与理的表达,通过“1+1”的小微专题,更明确、集中地聚焦于一种思维的表达。如以《我与地坛》作为“因景明理”的表达“定篇”,引导学生通过对“景”的探究明悟“情理”。在语文必修上册第七单元中,教师可以将《我与地坛》和《赤壁赋》一起进行“1+1”的小微专题教学,详见表2。

(三)活动策略:搭建支架、真实情境、多元对话

第一,搭建支架,依托学情特点。学生的语文能力应是呈“阶梯式”上升的,因此在创设语文活动过程中,教师不能揠苗助长,为了活动表面的“热烈”而进行超出学生能力范围的活动。在学生真实能力的基础上,依托学情特点,给学生搭建支架,可以有效提高活动的效率。如在探究《烛之武退秦师》言语艺术上,教师可以设置这样的活动:请在每个“曰”字之前加上一个表示说话人情态的状语,并说说理由。通过搭建“加状语”这个活动梯度,学生更容易体会言语艺术的精妙。

第二,真实情境,回归本我表达。有效的语文活动应重视情境创设的真实性。以语文必修下册第八单元的学习任务“如何论证”为例,笔者设计了“举报同学我错了吗”的情境活动,要求学生借鉴《六国论》的论证方法,针对该问题提出自己的观点并进行论证。在这样的情境中,学生提出论点、选择论据并用恰当的论证方式,能达到增强表达的效果,并在组织语言的过程中学会了辩证分析与合理推理解决现实问题的理性思维方式。这样的真实情境让学生的表达回归了本我的真实表达。

第三,多元对话,尊重个性发展。教师不能因为小微专题“小而微”,就否定了活动的多元化和丰富性。在活动情境的设置中,教师要在“一以贯之”的前提下,设置多维度、多梯度的活动,通过小组合作让活动有序推进,让学生自主学习,获得多元化发展。

例如,以《红楼梦》整本书阅读中的“金陵十二钗”人物阅读小微专题为例,设置

“金陵十二钗微特展”的学习任务,为微特展取名称,为十二个人物画肖像,制作人物名片等。

学生还可以通过小组合作的方式,选择其中的一部分人物,全班通力合作完成这次“微特展”。教师评价时,应分项进行计分,避免笼统模糊。

三、问题解决的预期效果

对学生来说,小微專题的学习更符合学生的认知水平。在更小微的目标设置和主题活动中,学生完成了从单篇阅读到群文阅读的语文学习活动的转变,掌握了群文阅读的技能和方法,又在语文活动中提升了语言、思维、审美、表达的综合素养。

对教师来说,小微专题的开发突破了新教材使用过程中的教学任务庞大、教学时间紧张等问题,既尊重教材的结构框架,发挥教师的教学特长;又落实课标理念,开发课程内容,创新专题教学,实现精准教学。同时,这也促使教师完成对新课标理念的深度认同,提高了教师的专业素养。

(谢昌霖,上海外国语大学附属宏达高级中学,浙江 嘉兴314400)

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[M] .北京:人民教育出版社,2018:10.

[2] 褚树荣.基于教材,对接课标:高中语文微专题开发[J].天津师范大学学报,2020(1):7-13.

[3] 郑可莱.“小微专题”开发策略[J].中学语文教学参考,2021(3):13-16.

[4] 雷刚,郭连友.“篇群”连读的教学探索[J].中学语文教学参考,2021(3):28-29.

责任编辑:杨 扬