侯孝贤

2022-05-30赛璐珞

只有身体老去 灵魂永远年轻

年龄:75岁

◆ 作品墙

《童年往事》(1985年)《悲情城市》(1989年)《刺客聂隐娘》(2015年)等

◆ 待映墙

《宅男恋河神》(2023年)《我将前往的远方》(2024年)

◆ 荣誉墙

第46届洛杉矶影评人协会奖 终身成就奖

第57届中国台北金马影展 终身成就奖

第10届亚洲电影大奖 最佳导演 《刺客聂隐娘》

第46届威尼斯电影节 主竞赛单元 金狮奖 《悲情城市》

第46届威尼斯电影节 联合国教科文组织奖 《悲情城市》

第68屆戛纳电影节 主竞赛单元 最佳导演 《刺客聂隐娘》

第46届戛纳电影节 主竞赛单元 评审团奖 《戏梦人生》

第36届柏林国际电影节 费比西奖(国际影评人联盟奖) 《童年往事》

第3届中国长春电影节 金鹿奖 最佳导演 《好男好女》

第26、32、52届中国台北金马影展 金马奖 最佳导演 《悲情城市》《好男好女》《刺客聂隐娘》

第22届中国台北金马影展 金马奖 最佳原著剧本 《童年往事》

第20、21届中国台北金马影展 金马奖 最佳改编剧本 《小毕的故事》《油麻菜籽》

如果让华语电影人,为心中可亲、可敬的前辈勾勒一个具体的形象,大概不少人会自动匹配侯孝贤导演的模样,坚韧、痴执、古道热肠。20世纪80年代,侯导是中国台湾新电影运动的擎旗者之一,与各地风潮联动,大胆更新着华语电影的镜头语言。90年代,他曾为“第五代”导演张艺谋的代表作《大红灯笼高高挂》等做监制;也是“第六代”导演贾樟柯口中的影像启蒙者,“我是在看完《风柜来的人》之后,开始对电影获得了新的认识。1997年,我回到故乡山西汾阳县拍摄了处女作。”

入行近50年时间,侯导拍摄长长短短作品共计20部,揽获国内外奖项却不下20个。除此之外,参与监制或者制作的各类影片,更是不计其数。其中有卖座的商业片,也有变革的新电影,不乏异国元素的杂糅,以及对传统类型的边界探索。如今,75岁的他虽早已声名在外,却仍放不下手中悠悠转动的摄影机,漫步于这条风景时而温柔时而苍凉、视角时而回首时而遥望的光影长路上,他逐渐从“见自己”抵达“见天地”,并逐渐走向“见众生”。

在近年一场香港浸会大学主办的“导演大师班”上,曾有人说无法想象有一天他退休的样子,侯导想了想,认真地纠正道:“不是(会)退休,除非做不动了。”不弃之信念,诚如老友朱天文写在他的光影纪念书籍《煮海时光》扉页的褒奖,“古代有张羽煮海,今时则有侯孝贤拍电影,像张羽煮海至痴执,一口锅子一把火,他认为自己也可以把大海煮干。”

他曾点亮影史

向真实转折 引领中国台湾新电影运动

按照《煮海时光》编访者白睿文的线性划分,侯孝贤近50年的创作历程大致可划分为:入行之初的“追随主流”时期、引领新电影运动的“光影革命”时期、反思过往的“历史台湾”时期、聚焦年轻人的“昔日未来”时期以及回归时间与自我话题的“时光流逝”时期。一千个影迷心中,可能有一千种最爱的“侯孝贤风格”,但若把他的作品如星子般并置于影史长空,还是那部令贾樟柯导演直言有“救命之恩”的转折之作,算作侯孝贤的初次闪耀——《风柜来的人》。

1983年,在电影圈工作有些时日、拍出卖座爱情喜剧的侯孝贤已掌握了一身过硬的实务技艺,恰逢一批年轻电影人留学归来,实践与理念两股力量一触即燃,他们畅聊世界各地的电影运动,法国新浪潮、德国新电影、意大利新写实以及不远处中国香港正在发生的新浪潮,我们还能用怎样的角度与“容器”去装一个故事?侯孝贤开始走出刻板、虚假的类型片窠臼,试探另一条求真、写实的道路。

《风柜来的人》即诞生于这段时期,侯孝贤为探班副导演,意外坐公车从澎湖直到终点风柜东站,那是他生平第一次知道这个地方,澄净的天空,有个小杂货店,几个年轻人在玩台球,一位老人在记分。这个有意味的场景后来成为该片的雏形,拼凑上主创成员的多段真实经历,故事就这样年轻莽撞地“站”了起来。从编剧到上映,《风柜来的人》只用时两个月时间。全程侯孝贤对合作向来很默契的摄影师陈坤厚不停在重复的只有一个要求——“拉远点,再拉远点”,将“风柜”中自然状态的景与人尽收镜中。

然而,恰是如此充满机缘与主观的改变,令《风柜来的人》出其不意地为中国台湾新电影运动扬起了个性的旗帜——自传题材、大远景、长镜头,以及全片因真实而弥漫的人文精神。由此,侯孝贤也迎来个人导演生涯的首次转折,有意识地踏上了以真实为旨归的长途。

活到老,拍到老

从见自己到见天地、见众生

《风柜来的人》于后来迷茫的新导演们而言,是海雾中导向的航灯;于侯导自己而言,更像拉开个人黄金时代的帷幕。1984年—1986年,他与新电影运动的小伙伴们连续合作三部作品,其中有改编自朱天文亲身经历的《冬冬的假期》,来源于侯孝贤本人童年的《童年往事》,还有编剧吴念真提供的初恋回忆《恋恋风尘》。借由它们,侯孝贤将《风柜》确立的语言风格进一步巩固、筑牢,自传性质的故事、纪实的长镜、凝望的大远景、诗意的空镜等,种种运用愈加得心应手。

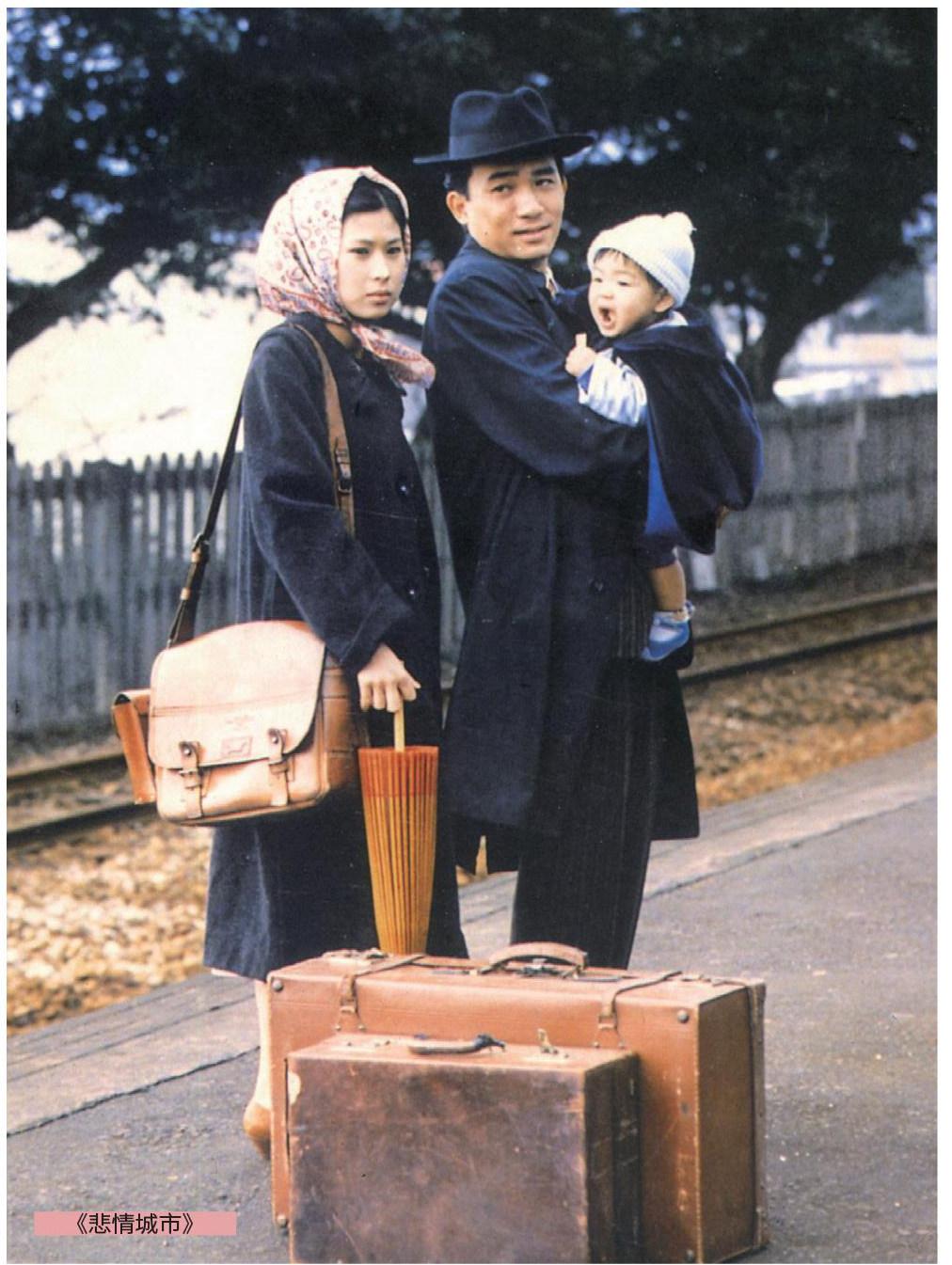

反观自身后,他不忘将目光移向更广阔、更深远的方向,1989年-1995年,借“台湾三部曲”——《悲情城市》《戏梦人生》《好男好女》,侯孝贤对中国台湾二十世纪的前半段历史做了一次从个体经验出发的整理与反思,由梁朝伟主演的《悲情城市》为侯导揽获第46届威尼斯国际电影节金狮奖及联合国教科文组织奖,凝视历史的他,就这样以“无声”(片中主角文清为聋哑人)诉“万言”地推开了“见天地”的辽阔之门。直至新旧世纪交替,侯导继续将目光投向陷入迷惘的年轻一代群像,在他被称为“世纪末的华丽三部曲”中,便有如今被无数文艺青年奉为圭臬的绮丽影像《海上花》,故事改编自一本清末小说,韩邦庆写作、张爱玲翻译,侯导的镜头缓慢摇曳于刘嘉玲、李嘉欣、伊能静等一众曼妙的人儿间,竟可撇去浮华见苍凉,而另一部《千禧曼波》,亦可看作是现代版的《海上花》。

观察对象逐渐从“自我”向“历史”直至落于“他人”身上,侯导前半程影像探索的规律有迹可循,然而进入新世纪,天命之年的他渐渐露出“孩子”的天性,随性而冒险起来。比如,他会用个人风格与日本故事、法国故事进行自由的碰撞,也尝试借《最好的时光》中的三段梦——“恋爱梦”“自由梦”“青春梦”为自己的创作路打个精致的小结。当然,最近一次邀请观众走入他风光旖旎的世界,你我都不会忘,那是2015年夏,侯导筹备八年的文艺武侠电影《刺客聂隐娘》千呼万唤始出来。

八年磨一部 新片酝酿中

侯孝贤在釜山电影节公布《刺客聂隐娘》的拍摄计划时,他才刚刚步入花甲之年。随后,便精神抖擞地带领编剧朱天文、作家阿城开始大量的田野调查,查阅详实的历史古籍,先后经历八易其稿、资金难筹、辗转多地取景、与演员沟通等繁琐关卡,即便如此,他依然执拗地拒绝CG制作替代“真实”的方案。在宜兰,他专门搭设了一座聂府,只为在片中能够沿用一贯钟情的长镜头和空镜头;而片中那场6至10秒的山巅大雾,如其中的每一只飞鸟的停留、每一阵微风的拂过一般,皆是侯孝贤带领全组成员,虔诚“等”来的天然画布与巧思。

漫长的全封闭式拍摄与制作后,2015年,即将迈入古稀之年的侯孝贤小心翼翼地捧着一卷《刺客聂隐娘》回到我们身边,面对大家关于聂隐娘的好奇,侯孝贤说,“这个人最有趣的一点就是她的价值观的瓦解和再建,她不忠于任何团体,只随己意而行‘道”,用近十年的痴执前行只换一部尽善尽美的电影,“随己意而行‘道”的又何止聂隐娘一人。

在发布会现场,当时已68岁的侯孝贤,生命力依然旺盛,坚持日日跑步、爬山,甚至保持着马甲线。老友朱天文打趣道,他至今为止,还会因为看不惯别人被欺负而在街头跟人扭打,活脱脱当年那个凤山城隍庙的“小混混”。作家唐诺则说,“这是一个忍不住年轻的灵魂,和一个缓缓走入老年的身体”。面对采访,年近古稀的侯孝贤显然未觉光影之海已然煮尽,对未来还有更宏阔的计划,“你之前说唐朝拍的还未尽兴,要拍三部,所以还拍吗?”“唐朝故事的准备期间就可以拍‘女河神,古装片都要很多时间酝酿的。”(文 赛璐珞)