物性消隐的魅力

2022-05-30林雨垚周赳

林雨垚 周赳

关键词:纺织品 陶瓷 软硬 物性 材料 跨界

中图分类号:J504 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2022)07-0093-04

引言

在当代艺术语境下,材料由艺术表现的媒介转换为了主体,人们由关注艺术作品的题材内容转变成关注材质物感本身。因此,艺术家对材料物性语言的探索就成为对艺术作品本质探索中的最为关键的物性消隐的魅力——纺织品艺术与陶瓷艺术融合的跨界设计研究与应用THE CHARM OF DISAPPEARING MATERIAL NATURE—RESEARCH AND APPLICATION OFCROSSOVER DESIGN IN INTEGRATION OF TEXTILE ART AND CERAMIC ART一环,只有充分掌握每种材料独立的艺术语言才能更好地表达自己的艺术观念与情感。而随着每个艺术门类的蓬勃发展,艺术家的视线不仅仅停留在单个艺术领域,创意设计模式由单一纵向的深挖转变成利用跨界思维在各类专业中发散以寻求多元化的创新交叉点[1]。

俄国艺术理论家什克洛夫斯基认为,我们日常的行为或者经常见到的事物,因为习以为常,总是视而不见,听而不闻,从而失去了对事物的新鲜感知,但是艺术的目的恰恰可以起到更新人们对生活和事物感觉的作用,是对那些我们已经变得惯常的事物的陌生化[2]。艺术家将手中的软性材料陌生化,反方向地表现硬性材料所特有的质感,从而隐去自身软质的物性,增加观者对于作品形式的感受时长,而这个感受的过程就是审美的目的[3]。在纺织品艺术与陶瓷艺术两者融合领域的研究中,主要以一方中某种具体元素与另一方的融合作为深入点,研究较为分散。而就艺术创作中的根本,从物性角度探究两种艺术材质软硬效果的表现形式、应用效果以及可借鉴的设计方法的相关研究缺乏。融合纺织品艺术与陶瓷艺术,不是一味的将材料堆砌叠加,也不是艺术内容的罗列拼凑,而是两者意义的有机整合。艺术家只有从创作的源头材料出发,充分了解两种材料艺术融合可实施的具体方法以及会产生的艺术效果,将主体精神与物性语言结合,才能使观者最大程度上感受到作品精神化后的物性美。

一、纺织品艺术与陶瓷艺术融合的表现形式与应用

工艺美术品的美学特征分为表面的艺术美和深层次的技术美两个层面,主要体现在造型、纹饰、色彩、材质和工艺五大要素[4]。因此,融合陶瓷与纺织品的艺术设计可以从以上五大元素出发,进行两种或两种以上的元素匹配置换,形成软硬交融一体的创新作品。由于本文所指的陶瓷艺术与纺织品艺术融合是在同一材质状态下,因此两者融合设计方法首先需确定作品的性质,即软材质或硬材质,再在此基础上进行配对交融,如软造型、硬造型、软纹饰、硬纹饰和软工艺。其中色彩的软硬程度是否存在以及如何判别还需相关领域的进一步研究,因超出本文研究方向,暂且不做考虑。而陶瓷工艺目前没有能带来明显坚硬物感的具体表现形式存在,因此也将硬工艺暂且排除。进而,两种性质和五种组成部分从两种匹配,三种匹配再到四种匹配,共计十种融合表现形式(见图1)。

无论是哪种具体的表现形式,在两种材料艺术跨界融合在一种材料的情况下,两者都是以相互借鉴的状态呈现,一方主动,一方被动。一种艺术形式模仿另一种艺术形式的典型物性,主动模仿的艺术媒介物性大体上呈现隐性状态,而被动模仿者的物性通过艺术创作转化,在主动模仿的媒介上呈现显性状态,从而产生“隐性物性”的视觉效果。但隐性物性的概念只是相对的,视触觉质感的反转并不会绝对的抹去材质自身的属性。因此视觉上的硬与触觉上的软和视觉上的软与触觉上的硬形成了“软表现硬”和“硬表现软”两种形式,软或硬的材料抓住彼此物性的差异,反向表现形成软或硬效果的单向呈现,让观者在反熟悉的感受过程中领悟物性的碰撞。

(一)软表现硬——陶瓷元素融入纺织品创作中的应用

陶瓷元素融入纺织品创作,主要体现在软材质表现硬造型、软材质表现硬纹饰以及前二者的结合表现。相较于纹饰,陶瓷造型给人的坚硬感更具有代表性,是艺术家热衷于体现的元素,纹饰往往担任作品的配角,加深观者产生的瓷器视错觉。

中国瓷器的代表之作,青花瓷,一个深受国内外设计师喜爱的中国风元素。在服装设计界中,中国设计师郭培在2010秋冬高定中的表现颇为直接(如图2(a))。腰部硬朗的面料拼接出夸张的裙摆造型明朗地展现了青花瓷的瓶肩和器皿所特有的容量性,满身的青花纹样并铺下精致的刺绣,交叉针的乱针绣,让它的缝隙之间流露着彩墨和面料的色彩变换。以这种效果模拟青花在窑里的窑变,在烧制过程中晕开的、流淌的釉色。通过对青花瓷材质、造型和色彩的模拟,青花瓷仿佛真实地穿戴在模特的身上,全方位直截了当的向全世界呈现了中国青花瓷的魅力。而在Mary Katrantzou 2011 秋冬系列服装中,设计师选取了乾隆斗彩、珐琅彩瓷等作为题材,将中国经典的锦鲤纹样、缠枝莲纹、团花纹、折枝石榴纹、花果纹和龙纹等印制于服装面料上(如图2(b))。图案经过解构重组在瓷器般光泽的白色面料上再现,色调丰富且统一,色彩美轮美奂,绚丽多彩,纹样边缘通过明暗对比形成类似镂空雕刻的效果,更增添了一分空间感。将陶瓷花瓶的饱满的瓶肚应用于钟型裙,圆润且立体的裙摆与上半身紧身款式形成对比,突出女性的曲线美的同时也丰富了服装的生动感。肩部也选择挺阔的造型,面料的分层叠加,既增加了服装的趣味性也增加了服装的立体感。服装选用了天鹅绒、丝绸、雪纺和提花等面料进行拼接,使得单调的花色变得如釉色般富于变化。

瓷器坚硬物性在柔软服装上反向地展现,花瓶从生活中的摆件身份转变成T台秀的礼服,为沉闷静态的器皿带来一份生命力,以隐去物性陌生化的纺织品形态与观者更进一步接触,感受视触觉上的盛宴。

近两年簇绒工艺在艺术圈掀起了一股浪潮,各个领域艺术家们争先以这种形式尝试将自己的创作转换成实物,陶瓷元素同样也在这个领域备受喜爱。艺术家Leif Avl则是酷爱各类花瓶造型,设计了大量款式各异,图案风格多样的簇绒地毯。如图3(a),作品借鉴了典型陶瓷花瓶的正视形状作为纹样的轮廓,在瓶身上填充适合纹样,部分地毯的花纹类似吸取了中国代表性瓷器的元素,如青花、回纹和龙纹等,且纹样仍遵循立体结构的走向排布,远看给人以逼真的花瓶立体感;部分地毯则是完全采取平面构成的手法,将一些动植物图案几何化以色块的形式平铺,设计大胆且富有个性,具有较强的视觉冲击力。在融合瓷器器皿的造型的纺织品设计中,艺术家 Sue Trevor则是尝试研究剖析常见的器皿结构,如图3(b),她通过操纵大量的二维织物件复制雕塑出逼真的三维艺术作品。作品选取手工染制的棉布或者丝绸面料从而在同一色相范围内色彩带有细微且自然的渐变。面料先采用绗缝技术将花朵轮廓立体地缝制后,再在物件的每一个剖面上以双面绣的方法缝制底纹,繁简与松紧对比,衬托出花卉精美的造型。每个块面边缘完整地包边处理并逐步交叉缝制拼接,由此塑造出色彩瑰麗且具有宝石几何感的装饰雕塑。柔软的面料叠加绗缝和刺绣工艺后密度提高,相较于没有经过处理的面料,其变得更为紧实,在小面积运用的情况下,布料会具有一定的支撑性。因此,虽然仅以纺织品制作物品但也没有产生坍塌的状态。

纺织品材料选取陶瓷器皿造型经过隐性物性表达,转变成具备观赏性的挂毯或织物雕塑作品,改变了人们的惯性思维,坚硬的器皿可以暗含柔软的物性语言,柔软的面料也可以塑造出坚硬质感。

(二)硬表现软——纺织品元素融入陶艺创作中的应用

纺织品元素融入陶瓷创作中,主要体现在硬材质表现软造型、硬材质表现软纹饰、硬材质表现软工艺、硬材质表现软造型和软纹饰的结合、硬材质表现软造型和软工艺的结合、硬材质表现软纹饰和软工艺的结合以及硬材质表现软造型、软纹饰和软工艺的结合。不同于陶瓷元素,纺织品每个元素的物感都十分强烈,陶瓷材料无论是借鉴纺织品的造型、纹饰还是工艺,柔软温暖的物性都能充分迸发。而一旦选择两种或三种纺织品元素同时融合,艺术作品往往具有逼真的写实韵味。

在陶瓷材料的概念性服装中,李晓峰的瓷衣系列作品曾轰动国内外艺术界(如图4)。他用新烧制的瓷片来制作一件瓷衣,保留传统的同时锁定了当下,并找到二者的契合点,使之融合得完美。在造型上,他用器皿的造型拼接出了服装的造型,使坚硬的陶瓷看上去也有了些许面料的飘逸。在纹样选取上,除了大面积的运用青花瓷这一元素,还加入了釉里红,尝试了青瓷的效果。在处理工艺上,他选择了最复杂的一种,从烧制、上色到切割、打磨、再到打孔焊接,每一步都需要手工来完成,其难度不亚于完成一件雕塑。虽然穿戴性不良,或者说几乎不能穿戴,仅仅可以作为静态的展示。但是,其极富挑战的探索精神,给后来的设计师打开了一个崭新的大门。同样,脱离穿着之外的时装延伸还有来自乌克兰的艺术家Zhanna Kadyrova。他通过对苏联时代工业旧建筑的废弃瓷砖二次利用,创建出服装状的雕塑作品,用雕塑来纪念这些建筑,保留其年代痕迹和位置记忆,让人想起20世纪60年代和70年代的苏联风格(如图5)。其中一些就地悬挂在墙壁上,一些在标准的木制衣架上展出。

在解构重塑的过程中,那些已经废弃的瓷片重获生命,以日常服装的形式呈现,亲切又时尚。冰凉的瓷片展现温暖的服装,陶瓷坚硬的物性充分消化接收服装造型的柔软,纺织品的温度主动消融陶瓷冰冷感,两个完全不同材质的载体有机整合,充分体现隐性物性的魅力。

“软”的感受远不止服装的造型可以传达,面料的肌理质感,纺织品特有的工艺等都会给人以柔软细腻的视觉效果。如图6(a)所示,一个来自智利圣地亚哥工作室的艺术设计项目则是通过将陶瓷原浆注入悬挂的布料中来进行创作。“艺术家无法创造出整个四维空间的形态,但可以凝固任意一个瞬间”[5],受时间,重力,原浆的重量和面料的肌理等要素的影响,陶瓷材料塑造出面料包裹万物时忘我展现被包裹着的形态的无私,面料承受重力下的拉伸感与韧力。没有外部力量,软性材料很难靠自身记录下这一刻,而在硬性材料的可塑性的加持下,瞬间的美感也可以被凝固下来。而以色列设计师Rachel Boxnboim用纺织物重塑了一套陶瓷茶具(如图6(b))。她尝试把布片缝制成容器状,然后倒入液体状瓷泥,让瓷泥在织物表面凝固薄薄地一层,再将剩余的瓷泥用注射器抽出。织物在烧制的过程中灰飞烟灭,陶瓷表面吸取了布料中不同的肌理和缝针脚,给人以陶瓷材料缝制器皿的错觉。

硬质陶瓷在展现软质面料物性时,泥胎整体偏薄,消隐了泥料的厚重性;纺织品自然的褶皱打破了陶瓷的对称感,模仿再现了面料的柔软和轻薄的物性。色彩上以亚光色泽为主导,塑造出日常温馨生活的氛围,隐去以往瓷器光亮外表带来的冰冷感和距离感。

陶瓷是水与土在炙热火焰中烧制出来的艺术,而纺织品是根根纤维经纬交织而成的艺术。澳大利亚艺术家Liz Sofield则是巧妙的捕捉了紡织品特有的编织工艺,将泥条勾织,密实的纹理与镂空相间配上给人以温暖的米白色,创作出逼真的编织陶瓷(如图7(a))。而当其斜靠在器皿上时,自然的塌陷的形态充分展现了纺织品柔软不具有支撑力的物性,使观者一时间难以分辨作品真实的材料。同样是用陶瓷材料再现编织工艺,Casey whittier的陶艺作品则是用泥巴做成一个个细小的圆圈,然后串联在一起,每个部分可以根据构想进行拆卸重组成为具有可活动性的挂毯又或是奢侈品的包包(如图7(b))。

瓷环间的镂空赋予高密度瓷质透气性,就像针织面料的针眼,排布细密且规则。纺织品编织的工艺在瓷质上的再现,隐去陶瓷坚硬厚重且结实的物性的同时,毛线质感的凹凸肌理也为作品带来一定的生动性。

通过对融合陶瓷艺术与纺织品艺术作品案例的归纳分析,以“软表现硬”和“硬表现软”的陌生化表现形态打破人们的思维定势,唤醒视知觉感受体验能力,柔软浪漫温暖与坚韧刚强冰冷的气息交叉相融并且材质物性的反常规化设计在延长艺术审美时长的同时展现了隐性物性的魅力。

二、纺织品艺术与陶瓷艺术融合的设计方法与实践

当纺织品艺术与陶瓷艺术在同质载体的前提下进行物性融合时,载体软或硬效果的物性必呈隐性状态,因此载体以反向的角度将表现对象的物性展现出来。而在反向表现材料物质属性这一行为活动时,艺术家往往采用“模仿、融合再创新”的创作手法,其中最为关键的模仿论在艺术起源类问题中早有研究。著名理论家柏拉图认为艺术的模仿不是“复制意义上的模仿”而是“再现意义上的模仿”,强调模仿的结果与原型之间的差异性,而不是艺术作品与对象的一致性[6]。模仿不是对模仿对象的照搬,而是既源于原事物又别于原事物。可也以说,模仿是为了达到创造目的,最终要创造出有别于原事物的新事物[7]。纺织品艺术与陶瓷艺术之间的模仿在物质上和精神上的不同层次中,主要分为印象性模仿和意象性模仿两种设计方法。

(一)印象性模仿

“印象”在词典中的解释是指感受过的客观事物在人的头脑中所留下的的迹象,是形象在头脑中的最初反应[8]。因此,对印象的模仿,即印象性模仿是指某一事物通过吸取和借鉴人类对于另一熟悉事物的外在物性印象,在物质上具体且间接地表现另一事物的物性,并利用习惯势力使观者调动理性经验从而产生异于本身事物的感官错觉。

例如陶瓷材料模仿服装廓形进行造型设计,逼真的外观形象远看使人误以为呈现的是真实服装;又或者是将纺织品面料的编织工艺肌理模仿在陶瓷材料表面上,精密的针线纹理在潜意识中提醒着观者这是面料特有的属性。虽然是以陶瓷这一坚硬材料为载体,但却产生了柔软质感的错觉。因为服装造型或编织工艺这些客观事物早已给予人们“软”的印象,硬性材质模仿软性质感的代表性事物,间接地表达出反向事物的物质属性。两者物性产生微妙的碰撞,其所具备的熟悉陌生感,延长了观者对作品的感受时长,增加了作品带来的审美愉悦感。

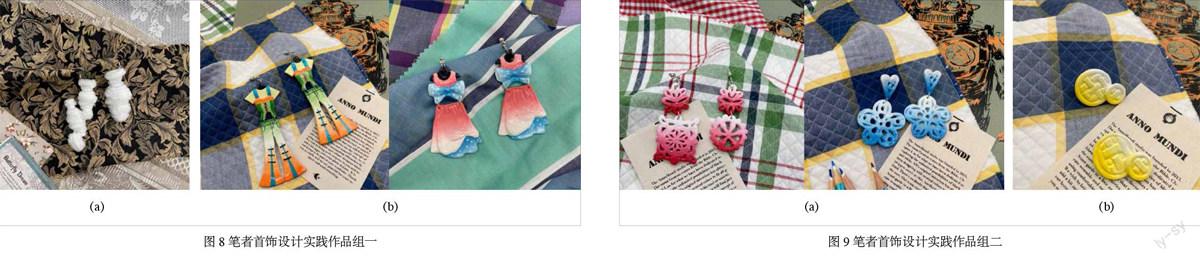

在融合纺织品和陶瓷这两种截然不同的材料艺术中,印象性模仿作为最常见的设计方法,笔者以这一方法为基石,首饰产品为落脚点展开了系列的设计实践(如图8、9)。在图8(a)中,纺织品模仿瓷器花瓶的造型并加以错位拼接,形成“毛绒质感的花瓶”。耳饰随着佩戴者的动作晃动,花瓶与花瓶柔软的弹开而不是瓷与瓷碰撞的刺耳的尖锐声,为作品增添了一分生动感。大体量花瓶以纺织品材料创作,避免了瓷质使用面积过大可能会带来的不符合耳饰的沉重感,提高了产品的实用价值;同样在图8(b)中,黏土对服装造型加以印象性模仿,T恤,绑带背心,喇叭裤以及蝴蝶结半裙等的服装款式一一呈现。活泼的色彩、迷你的大小和逼真的塑造为作品带来趣味性的同时也让人由此及彼联想到纺织品,硬挺的轮廓为软榻的服装造型带来支撑感,服装的褶皱为僵硬的黏土材料带来延展性,两者相互协调;而在图9中则是黏土分别以蕾丝纹样和编织工艺为模仿对象,通过纺织品代表性元素间接地展现“硬表现软”的物性碰撞。纺织品与陶瓷融合,以独特的观察视角突破了材料之间的禁锢,打破了人们的思维定势,从而重新唤起了人们对司空见惯事物的认知。

(二)意象性模仿

关于“意象”一词,是指客观物像与主观情思融合一致而形成的艺术形象,是印象在人的记忆里保持过程中的升华[9]。而某一事物通过吸取和借鉴人类对于另一熟悉事物的情感体验,在精神上抽象且直接地表现另一事物的物性,并利用习惯势力使观者调动感性经验从而产生异于本身事物的感官错觉的方法则称之为意象性模仿。

比如,人们在具备对纺织品视触觉体验的前提下,选择使用硬性陶瓷材料直接表达“柔软”这一性状时,在情感上会对“柔软”感性地代入“褶皱肌理、波纹曲线、塌陷感和包容感等抽象性符号。同理,在人们在具备对陶瓷视触觉体验的前提下,选择使用软性纺织品材料直接表达“坚硬”这一性状时,在情感上会对“坚硬”感性地代入“尖锐角度、笔挺直线和支撑感等抽象性符号。这些符号的出现激起了观者的视触觉经验,不需要理性思考的转换直接地感受到了软或硬的具体质感。如图10(a),黏土通过将纺织品褶皱造型提取后感性地模仿再现,直接快速地给予观者柔软的感受。同理,图10(b)面料以瓷片似的造型,转折有力的直线,锋利的尖角和青花纹样的装饰无不充分展现出坚硬刚强的质感。在纺织品与陶瓷反向表现材料物性的艺术创作中,意象性模仿相较于印象性模仿更为干脆明朗,感官体验更为强烈。

纺织品利用陶瓷材料的可塑性将原本存在于瞬间的动态定格,使力量的方向与韵律体现的同时缔造出了丰富的三维立体效果。陶瓷利用紡织品材料的多维性将静态的质感延伸,瓷质紧实的收缩力在面料膨胀张力的带动下,拉近了观者与陶瓷材质之间的距离感,展现了动静态相互交融的细腻效果。

结语

纺织品与陶瓷作为两大实用艺术发展到今天,除了满足人们的基本物质需求以外,还要在艺术形式设计上不断推陈出新以满足现在人们的情感需求。而跨界设计的思维模式正是给予了两大领域新鲜的血液,可以让双方融合交叉,不断地吸取养分,更加满足多元化受众群的需求。文章以软硬质物性语言为切入点,通过研究融合陶瓷“硬”和纺织品“软”的艺术,在归纳分析得出的“软表现硬”和“硬表现软”两大表现形式下,以“印象性模仿”和“意象性模仿”的设计方法为支撑并展开了耳饰创新设计实践。从而阐释两者融合产生的物性碰撞以及形成的“物性消隐”艺术风格,即为工艺美术设计方法的跨界融合提供新思路和可行的方法论,也为当代各种艺术的跨界融合提供理论参考。