从副总统遇刺说起:阿根廷百年政经记忆

2022-05-30莲奈

莲奈

2022年9月1日,阿根廷副总统克里斯蒂娜被手枪对准其头部

9月1日,阿根廷副总统克里斯蒂娜在家门口会见支持者时,被一名男子用手枪对准其头部并扣动扳机,所幸枪支没有顺利击发,让这位美女前总统逃过一劫,却在次日引发了数以万计的群众上街游行,一时间吸引了外界不少关注。

说起拉丁美洲,贫富两极分化和低社会流动让人印象深刻。它的阶层固化程度,只有撒哈拉以南的非洲能超越。这个地区的平均收入,从1935年到1973年仅增长了5%,同时期的西欧各国,增长了18%(还是在发生第二次世界大战的情况下)。

在20世纪最后30年中,拉丁美洲经济情况恶化,平均收入下滑3%。这也许跟拉美发生的一系列经济危机有关,比如货币危机引发的大规模贬值、银行危机、国债违约、存款充公等。它们通常是因为在社会压力下,政府增加支出,却没有相应的增收,于是向国外举债;当债务达到一定界限,发债国拒绝继续借贷,从而诱发拉美的经济泡沫破裂。在许多拉美国家,这类危机频繁发生。

阿根廷作为拉丁美洲曾经最发达的经济体,也不例外。20世纪80年代后,该国经济下滑,90年代曾一度起飞,却在2001年遭遇经济危机,而一蹶不振。最近,阿根廷申请加入金砖国家,又让人们看到了其试图重振雄风。

带奶牛出行

86%的阿根廷人自认为是白人(主要是意大利和西班牙裔),8%是混血,4%是阿拉伯和东亚人,1.5%是土著;黑人在历史上的战争(比如1864年联合巴西对战巴拉圭)中多充当士兵,而被牺牲掉。

19世纪及20世纪皆是阿根廷的移民年代,到埠的多是欧洲人,主要是经济移民,他们是由于战争等多种因素移居。早期的移民许多都拒绝阿根廷国籍,因为会有随之而来的军队义务。对于贫穷的移民来说,上世纪20年代的阿根廷,经济状况比南欧某些国家要好。

在那时候欧洲人的印象里,阿根廷人很有钱。据说他们去欧洲旅行,除了带儿童护士,还会带奶牛(以保证牛奶质量)。阿根廷人的优越感半个世纪后就衰弱了。阿根廷人自嘲,阿根廷从未错过“失去机会”这件事。阿根廷国内的党派斗争、对国外市场的依赖、大规模财务支出(激进的政治立场、庇隆主义及军事扩张等导致的)造成的经济危机,都是痼疾。

阿根廷的其他省份,一直远远落后于布宜诺斯艾利斯。门多萨省毗邻智利人口最多最繁华的区域,但是经济上,对阿根廷本国的依赖比对外高。它比较穷,干旱的天气又不适合农业生产,主要生产原油、葡萄酒;图库曼省在西北部,自古就是商业中心,产糖,也因此工业化程度较高,但它在上世纪的历次经济危机中,工业遭受较大打击,制糖工厂倒闭,失业率高涨,人口外流。

早期的移民许多都拒绝阿根廷国籍,因为会有随之而来的军队义务。

阿根廷首都布宜诺斯艾利斯

卡塔玛卡省则产棉花,以及铜、金、银等贵金属,通铁路以后,该省人口外流到图库曼省种植园及图库曼省首府。内乌肯省经济落后,也有一定的原油资源。

搭上欧洲工业革命的快车

阿根廷宪法诞生于1852年,宣布阿根廷是一个独立的共和国,州政府有自治权,取缔奴隶制,公告国民在法律意义上平等。这相当于采撷了美国宪法和法国大革命思想的精华。

同时,该法案鼓励移民,比如给予外国出生的居民同等权利等。19世纪时,阿根廷政治结构松散,更倾向于将权力下放给州政府,且布宜诺斯艾利斯一度因为条件得天独厚,拒绝把财政收入和军队领导权交给政府,基本保持独立。

阿根廷的黄金年代是在1880年到1930年,其部分归因于结党营私而造成的稳定政治局面。当时的罗卡政府采取了对阿根廷经济最有利的模型,即出口农产品,进口科技、资本、其他消费品。

在欧洲工业革命的时代,阿根廷投资在畜牧业和农业技术上,比如羊毛、谷物和油籽。其中最大的进口贸易国是英国。因为对国外(尤其是英国)的资本和市场的依赖,其他地方的经济波动会严重影响阿根廷经济,从而催生了国族情绪,比如对英国的厌恶。这促生了后期英国和阿根廷的军事摩擦,比如撒切尔夫人任内的马岛战争。

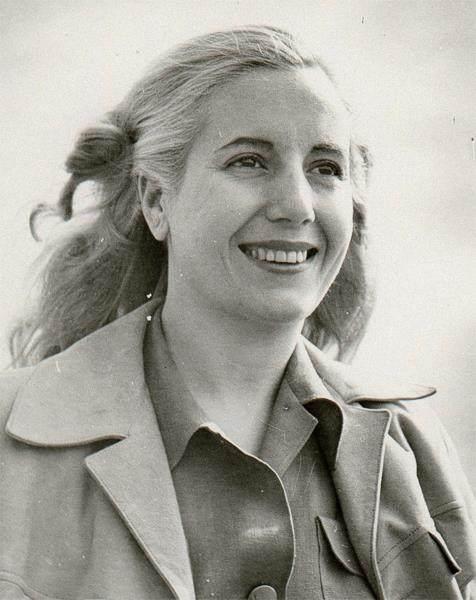

1948年,庇隆夫人。她被誉为“阿根廷永不凋谢的玫瑰”

之后一段政治不稳定时期里,短短两周内,4名总统走马灯般上任。

当然,一战后,美国崛起,英国衰弱,美国就势成为了阿根廷新的金主,也诱发了阿根廷国内的反美情绪。一战削弱了欧洲对阿根廷的贸易出口能力,阿根廷才开始发展制造业。小型工业和服务业都是技术移民掌控的,他们壮大后,形成阿根廷的中产阶级。

工业需求劳力,促使了工人阶级移民,这些都改变了阿根廷的政治代表体系。这期间,移民迅速增加,布宜诺斯艾利斯的人口从约20万,增加到150万,其中1/3是新移民。

由于較高收入及金比索货币的稳定,许多移民置办了房产,经营起小商业。他们的孩子也能得到免费教育,且社会流动性良好。社会中也有对黑色皮肤的原住民的严重歧视。

铁道雇员是很好的职缺,有公司分配住房及其他福利,多数是英国移民担任,这使得他们在移民中占据优势地位;阿拉伯人通常充当商人,分布在偏远的地方。

在德国媒体的报道中,二战结束之际,阿根廷货币比索在世界上的地位仅次于美元和英镑。当时,阿根廷人均拥有的小汽车数量多于法国,电话多于日本。直到20世纪50年代,该国人均收入还明显高于德国。

庇隆主义撕裂国家

1930年以后,由于民主体制完善,阿根廷稳定的政治局面再也没有出现过。一战和二战都阻断了阿根廷对进口的依赖,使得该国国内劳工阶级人数增长,成为主要政治力量之一。

庇隆夫人,也就是知名歌曲《阿根廷别为我哭泣》的主角,就诞生于平民阶级,她毕生也为了下层阶级的利益奋斗。她是在1940年代中期,随着丈夫胡安当选总统而逐渐掌握权力。这对夫妻采取有利于工人阶级的政策,反对英美势力,没收这两个国家在阿根廷的大量资产。

阿根廷工人阶级崇拜他们,中产阶级和富人却对他们恨之入骨。胡安在任期内施行了著名的庇隆主义,即“无论资本主义还是共产主义都是已经过时的制度……我们决定创立一个第三立场”。同时,胡安受意大利法西斯主义的影响很深。

2022年8月10日,阿根廷布宜诺斯艾利斯的郊区,一名小贩在市场上完成交易

胡安的经济政策被批评为“寅吃卯粮”,支出多于收入,一旦难以为继就借债、印钞票。他推行国有化,以去除阿根廷一直以来对于外国势力的依赖,由此开始收购一系列的外资企业,包括英国资本所有的铁路。这种规模的收购潮,也是因为阿根廷坚信二战后欧美会出现货币贬值。

这促成一系列低效且腐败的国企。上世纪八九十年代,阿根廷国有的企业又出现大规模的私有化。这番反复,也并不意味着胡安政策的失误,而是当初那个年代的流行趋势—无论欧美,都是推广福利国家,为工人阶级和逐渐壮大的中产阶级服务。

胡安政府虽然多方面采取措施,阿根廷经济却并未好转。胡安倒台后,到上世纪五六十年代,阿根廷出现经济泡沫、农业疲软、高通胀。这也是阿根廷的一個内耗时代,它见证了太多暴力和分歧,反胡安势力和支持胡安的势力不断拉锯。

1973年,胡安回国,他于次年病逝。他的第二任妻子伊沙贝尔接任总统,在1976年被推翻。直到上世纪80年代,阿根廷政府都在推行稳定的财政政策,却没有抑制住通胀。阿根廷就这样错过了同时间段的二战后黄金发展期,与其他发达国家产生了差距。

20世纪80年代初,阿根廷尽管失业率低下,国民工资收入却是40年内的最低,外债从1975年的80亿美元暴增到400亿美元(几乎是GDP的一半)。

经济再次起飞又折翼

1983年起,阿根廷政府推行过不成功的“南方计划”经济政策,但即便赢得1986年世界杯,它也未能提振经济。1989年上台的“庇隆分子”梅内姆,以新自由主义为特征,进行经济改革和对外开放,比如私有化航空公司、电信公司、原油公司等国企,开放原油市场,缩减公务员规模,和英美拉拢关系,固定与美元间的汇率。

阿根廷的通货膨胀得到控制,经济才开始起飞。但黑暗的一面是,1992—1999年,阿根廷国家支出翻了一番,2001年,国债达到1600亿美元;再加上美国互联网经济泡沫牵连,阿根廷国家破产。时任总统德拉鲁阿下台,之后一段政治不稳定时期里,短短两周内,4名总统走马灯般上任。

之后20年,阿根廷经济也是起伏不定;到2021年,人均GDP才重新站上1万美元位置。

责任编辑吴阳煜 wyy@nfcmag.com