广东省立宣讲员养成所史实新探

2022-05-30沈志刚

沈志刚

【摘 要】广东省立宣讲员养成所是陈独秀在广东教育行政委员会委员长任上开办的一所公办中等以上学校。第一届学生于1921年8月下旬开学,分学制一年的专门班和学制半年的通俗班,每班招生80名。第一届教员主要由陈公博、谭平山、谭植棠三人的同乡、北大同学和同事组成,生源以各县选送为主,也有部分在广州招考。“六一六兵变”后,该所人事出现巨大变动,广东党组织成员失去对该所的领导权,此后养成所因经费问题于1923年七八月间被广东当局强制停办。宣讲员养成所虽开办不到两年,却在广东革命史和广东党团组织早期发展中起到了重要的作用:第一,是广东第一个正式党组织——中共广东支部的诞生地;第二,是广东党团组织早期重要的活动据点;第三,为中国共产党的革命事业培养了一批重要的干部,扮演着早期党团干部学校的角色。

【关键词】陈独秀;宣讲员养成所;素波巷;广东党团组织创建;党团干部培训

【中图分类号】K26;D231 【文献标志码】A 【文章编号】2096-6644(2022)03-0017-14

广东省立宣讲员养成所(简称养成所),是继上海外国语学社之后,与毛泽东主办的湖南自修大学同期创设的一所党团早期干部学校。它既是中共一大以后中共广东支部的诞生地,也是1922年团一大和第一次全国劳动大会(简称一劳大)在广州召开的筹备和接待处。但是,由于养成所存在的时间较短,且办学规模不大,留存的史料很少。长期以来,学界对其了解大多是根据少数亲历者的回忆,对其办学情况所知不多,更缺乏对其基础史实考订的成果。

养成所的创设、停办及其办学情况,与广州政局息息相关,颇可反映当时广东党团组织的生存境遇。对该所的史实考订,不仅可以加深对广东早期党团组织的了解,也可以丰富对早期党、团组织开办革命学校的认识。本文利用《香港华字日报》《广东群报》《广州民国日报》《广东公报》等前人未加充分征研的史料,辅之以1922年印行的《广东省立宣讲员养成所同学录》、养成所第一届学员张贵宽(后改名张光第)在校日记以及其他回忆资料,从实证的角度尽力厘清养成所的办学情况及其与广东早期党团组织的关系诸问题。

一、宣讲员养成所的创设背景及筹办过程

广东省立宣讲员养成所是陈独秀在广东教育行政委员会(简称教育委员会)委员长任上所开办,是其制定的广东教育施政计划的重要一环。因此,研究养成所不得不从陈独秀来粤谈起。

1920年10月,粤军从漳州反旆,赶走了统治广州数年的桂系军阀。为了振刷桂系治粤对广州文化造成的禁锢现象,广州当局决定邀请陈独秀来粤出任省教育委员会委员长,主管广东的教育改革。对于陈独秀答应来粤一事,学界多认为是李大钊和张国焘劝进的结果。近年来,也有学者从陈独秀在当时上海文化圈的“实际地位”出发提出了新的认识。不过,这一渊源可能要追溯到更早的时候。

1919年9月21日,陈炯明通电护法军政府,提议筹建西南大学,“为百年树人之计,国家根本之源”。10月30日,此议案经护法军政府政务会议通过,并特派汪精卫、章士钊为大学筹备员,“彻底计划此事”。12月4日,军政府政务会议准拨一百万元作为大学开办专款。随即,汪精卫与章士钊邀请陈独秀、吴稚晖来粤谋划相关事宜。但是,在校址择定过程中,筹备人员之间出现了巨大分歧。

吴稚晖、蔡元培、张静江等提议将西南大学设于上海,并在海外开设分部。经过他们的多方运作,1920年2月26日,护法军政府通过“西南大学大纲”,规定西南大学本部设于上海,酌设分部于海外,并准予从大学筹备款中拨出二十万为里昂分部专款,剩余七十万中也专门划拨二十万归里昂部。这般结果引发了一场牵连颇广的西南大学校址大争论。其中,吴稚晖、汪精卫、胡汉民等主张以上海租界为校址;邹鲁、陈独秀、广东省教育会、广东省议会则主张以广州为校址。

陈独秀当时的立论颇有大局眼光,他基于平衡全国教育发展的出发点,列举出西南大学设于广州的五点好处,如南洋华侨归国就学,以广州为便,设有大学,可通南洋教育。他还指出,就中國三大流域而言,黄河流域已有北大、南开两所大学,长江流域也有复旦、南洋和其他学校,只有珠江流域没有一所国立大学。因此,“为国家教育配置”计,也必须在广州设一大学,以启发珠江文化,“使江河流域,平均进步”。由于时局动荡,护法军政府筹建西南大学的计划最终夭折。但在陈独秀围绕西南大学校址择定的辩论中,颇可反映出他对国家教育前途的思量,尤其可见他对在广州开办高等教育的重视。

当时,陈独秀应汪精卫、章士钊之请确有准备赴粤的打算,临行前他在上海与“联合通信社”记者谈话时称:“广东人民,性质活泼勇健,其受腐败空气之熏陶,或不如北京之盛。以吾人现在之悬想,改造广州社会或较易于北京。故吾人此行殊抱无穷希望也。”但他最后因转道武汉演讲终未能成行。结合此番际遇,方可理解陈独秀在《广东群报》创刊号所作《敬告广州青年》一文中,为何开篇即称“去年很有机会可以到广州,而竟没有去成,实是一件憾事”。由此观之,陈独秀来粤就任教育委员会委员长,也是出于其在筹办西南大学时所生出的在广州创办高等教育的夙愿。结合陈独秀因筹建广东大学预科而缺席中共一大的情况,更可见发展广东高等教育事业在他心中的地位。

陈独秀决定动身赴粤前,曾向陈炯明提出三个要求:教育独立,不受行政干涉;以广东全省收入的十分之一拨作教育经费;行政措施与教育所提倡的学说作同一趋势。陈炯明复函表示同意,并许诺“以全省岁入十分之一以上为教育经费”。此番高调的许诺,经上海《民国日报》宣扬以后,为广东的“新政”赢得了不小的声誉。当时曾有不少政教界人士慕名赴粤考察,如山西马鸣銮(即马鹤天)、云南李宗黄等,二人分别有《新广东教育考察日记》《新广东观察记》等著作问世。

陈独秀在赴粤以前便曾系统谋划过到广东后的教育施政计划,并曾与戴季陶等人有过详谈。1920年底,陈独秀到粤赴任。1921年1月3日,上海《民国日报》完整登载了陈独秀准备在粤开展的三大教育方案,即《广东全省教育委员会组织法》《全省学校系统图》《每年教育经费概算表》。其中《广东全省教育委员会组织法》主要规定了广东全省教育委员会的行政职权,《全省学校系统图》宏观设计了全省学校门类和学制,《每年教育经费概算表》则具体制定了粤省每年教育支出的预算。

《每年教育经费概算表》按照粤省岁入的十分之一即300万元的额度拟定。其中包括100万元的大学开办经费,5所省立中学年度经费每校3万元,师范学校包括附小及幼稚园一共10万元,8所专门学校每校10万元,5所省立职业学校每校2万元;预拨编译局10万元,宣讲员养成所30万元,贫民教养院10万元,剧院6万元,劳动补习所4万元,美术院10万元;另外还有行政、留学生、建筑费共52万元,总计357万元。值得注意的是,宣讲员养成所的开办预算每年竟有30万元之多,相当于10所省立中学或3所专门及师范学校全年的经费。在陈独秀的教育施政蓝图中,养成所属于“社会教育”的范畴,是其重视成年教育的具体反映。

1921年2月14日,《广东公报》正式公布了陈独秀拟定的《广东全省教育委员会组织法》和《每年教育经费概算表》,并下令“省会教育机关及直辖各学校自次日起,各属自文到之日起,概呈该会核办”。 3月8日,教育委员会正式成立,以5人组成的政务委员会为领导机构,领导方式采合议制并公推陈独秀为委员长。政务委员会下设普通教育事务委员会,由谭平山、温仲良等充任。

1921年4月下旬,教育委员会宣布将着手四件大事——开办广东大学、择定第一师范校址、制定宣讲员养成所招生计划、筹设编译局。其中,养成所的开办计划为:招生分专门班和通俗班两种,专门班学制一年,通俗班半年;按三十人员额招专门班一班、通俗班两班。生源由各县选送,肄业期满后,在省招考者由教育委员会分派职务,各县选送者发回各县服务。 6月20日,教育委员会任命陈公博为养成所所长,并定于8月11日开学。教育委员会特通令各县,限于8月10日以前遴选学员。

7月初,养成所打出招生广告,宣布除各县选送外,在广州市特招专门班和通俗班各一。不分男女皆可报考,只要年满十八岁,初级师范、中学毕业或有同等学力者皆可报考专门班,高等小学毕业或有同等学力者可报考通俗班。在读期间,每生每月可得津贴10元,同时许诺毕业后各生由教育委员会分配工作。其中,专门班毕业生可按月薪30元分配职位,通俗班可得月薪20元。 8月11日,养成所举行入学考试,内容分国文、历史、算术、地理等科,先行录取专门班学生70名,通俗班学生76名,并列榜揭晓。此为初试,委员会定于8月15、16日在入围者中进行口试,最终确定录取人选。从宣讲员养成所第一届同学录所列人数来看,当时通俗班和专门班均招了80名学生。

广东省立宣讲员养成所开学的准确日子,目前尚不能确定,但据有关材料可得大概时间。1922年2月初,鉴于第一届通俗班学生将于2月底期满毕业,陈公博特呈请省长陈炯明下令各县选派第二届通俗班学生来所,并准备于3月1日开学。通俗班学生学制为半年,根据第一届学生将于1922年2月底期满的时间推算,第一届养成所的开学日期当在1921年8月底。

二、宣讲员养成所的办学情况

陈公博在中共一大上提交的报告明确指出:“成立了由宣传委员会直接领导的宣传员养成所,并委派我为该所所长。这个养成所是广东省进行社会教育的主要机构,很多教员都是我们的好同志。我们希望养成所附设工人夜校和工人组织工作学校。但是这个养成所的存在取决于政治关系,我们只能暂时利用这种关系。”这里的“政治关系”应当是指省长陈炯明的支持。这段话既明确交代了养成所的办学性质——该所是陈独秀以教育委员会的职权所办,是公立的从事社会教育的学校;也交代了它与广州共产党早期组织之间的关系——该所领导层和教员“都是我们的好同志”,因此党组织可以“暂时利用”该所的政治关系来从事党的革命工作。鉴于该所的“两张面孔”,免不了要将该所的办学情况做一番探查。

(一)办学旨趣

陈独秀的教育蓝图存在这样的逻辑关系:教育改革的目的在于改造社会,欲改造社会则需要开启民智,而要想“短期间当中改变一般人民的思想,提高一般人民的知识程度”,这就需要培养大批能够面向社会,向广大民众作通俗讲演,做文化普及、推广工作的宣讲员。因此,“目前非注意成年教育不可”。 1921年4月下旬开始,陈独秀着力推动的“四件大事”莫不是围绕着“成年教育”而来。不过,只有创办养成所的计划得以真正实现。

关于养成所的办学旨趣,任第一届所长的陈公博曾有过明确说明,即以宣讲的社会教育来弥补学校教育的不足,因为后者只注意少数人,基础不坚固,而前者则刚好与之相反。

从陈独秀的办学思想和陈公博的办学旨趣说明中,可大概明了养成所的培养目标。为了从“社会教育”到“教育社会”,该所还成立了全省的宣传员组织并制定了组织大纲。据第一届通俗班学员张贵宽1922年1月2日和3月23日日记所载,宣传员组织分中央和地方两大部,“中央部”设在养成所,分编辑股、演讲股、文书股和庶务股;地方部则由学员毕业后回原籍创设,并规定“地方部发生困难时(如开办阻力等),可邮寄中央部呈请所长设法维持”。而且,谭植棠还明确规定了各宣讲员的使命:“旅行各县宣传,一面使民智开,一面促社会得知宣讲员重要的价值”。

由于缺乏直接的史料,不知养成所开设的具体课程。但由于养成所与中共广东早期组织之间的特殊关系,课程中包含有社会主义及马克思主义的内容应当是毋庸置疑的。张贵宽在1922年3月13日——广东社会主义青年团成立的前一日的日记中,便感慨道“马克思主义,实为打破资本主义的武器,且含有世界性的真革命”。这些认识显然是在养成所里习得。据梁复然回忆,“学习主要内容有国语常识、社会科学、共产主义知识、三民主义等”。曾在养成所工作生活过的谭天度,也具体提到了该所开设的课程包括政治、历史、地理、语文、社会教育和逻辑学等。从教员的教育背景来看,该所的课程設计较具综合性。

“六一六兵变”以后,养成所的主要负责人陈公博、谭平山、谭植棠均离开了学校,因此招收第二届学生时的办学特色便发生了根本改变。据第二届专门班学员钟道生(即钟觉)回忆,他入学时的老师主要有教社会学的余卓鸣、教日文的陆精治、教哲学的韦悫、教教育学的温仲良、教伦理学的黄兼善和教心理学的伍子车等。这些老师大多为一时名彦,该所此时已彻底成为普通公立学校,与广州其他六所公办中等以上学校——国立广东高等师范学校、广东公立法政专门学校、广东公立农业专门学校、广东省立第一甲种工业专门学校、广东省立女子师范学校、广东省立第一中学,合称为“中上七校”。

(二)学校选址

养成所的开办地址为广州市高第街素波巷19号,现在是广州第十中学的所在地。20世纪90年代,在广东党史部门工作者的协助下,谭天度经过仔细勘察确认了其遗址所在。虽然,现在的“小红楼”已不是当年的建筑,但其位置大体在此却是有根据的。这与广东群报社最初选址于此大有关联。

最为后人熟知的《广东群报》发行地址是广州第七甫,即现在的光复中路,当时这里是著名的“报馆街”。但这一地址是后迁的,《广东群报》并非在此处创刊。从陈独秀抵粤后的最初落脚地可判明广东群报社的早期社址。很长时间来,学界关于陈独秀到达广州的具体时间,大多根据《申报》12月28日的香港来电,内称“陈独秀昨抵粤”,该电所署时间为“二十六日下午五点钟”。若以此为据,易知陈独秀到广州的时间应是12月25日。但陈独秀曾在1920年12月21日致信胡适、高一涵,明确言及他于20日便已抵穗。而且,该信透露当时广东群报社的社址在“水母湾二七号”。

1921年2月25日,陈独秀致信胡适时所留的地址已是“太平沙回龙下街六号”。陈独秀后来给这里起了个十分文雅的名字——“看云楼”。回龙下街六号,曾在1917年护法运动中被辟为南下国会议员的临时住所。当时贵州籍议员杨兆麟写家信时所留的地址就是“增沙南回龙下街六号三楼”。据袁振英回忆,李季、潘赞化等一同南下的几人也住在这里。在1922年的《广东省立宣讲员养成所同学录》中,谭植棠留下的居住地址也是“回龙社六号三楼”。这说明回龙下街六号有不少房间,够多人居住。

从1924年广州马路地图来看,水母湾与素波巷相邻,同回龙下街也只一条马路之隔。因此,大概可以作出以下推断:陈独秀到粤之初,为方便工作特在报社周边找到落脚处,后来广东群报社虽然迁走,但陈独秀等人的住处却没有再动。因此,筹办养成所时便决定于附近选址,最终觅得素波巷19号这一地方。关于此处的办学设施,目前留下的直接材料较少,只知道此处并非官产,这也是后来该所被强制停办的原因(详见下文)。

据青年共产国际代表达林忆称,在筹备团一大期间,他曾来此与广州的青年团员座谈,并详细回忆了路途情况,“我们绕来绕去,向前,拐弯,然后又转回来,终于入了一个小门,从外面只能见灰色的墙。窗户临院而开。我们穿过几个中国式的门洞,又穿过几个房间,进入了一个小四合院。当时社会主义青年团委员会就设在这里。党委的代表也住在这儿”。从其描述来看,这个地方应该就是养成所。据广州十中的老师说,十中里的确曾有一间四合院,不过现已被拆除。从此可以大概明确,正是因为素波巷19号的四合院构造,才被辟为养成所的办学地。

(三)师生来源

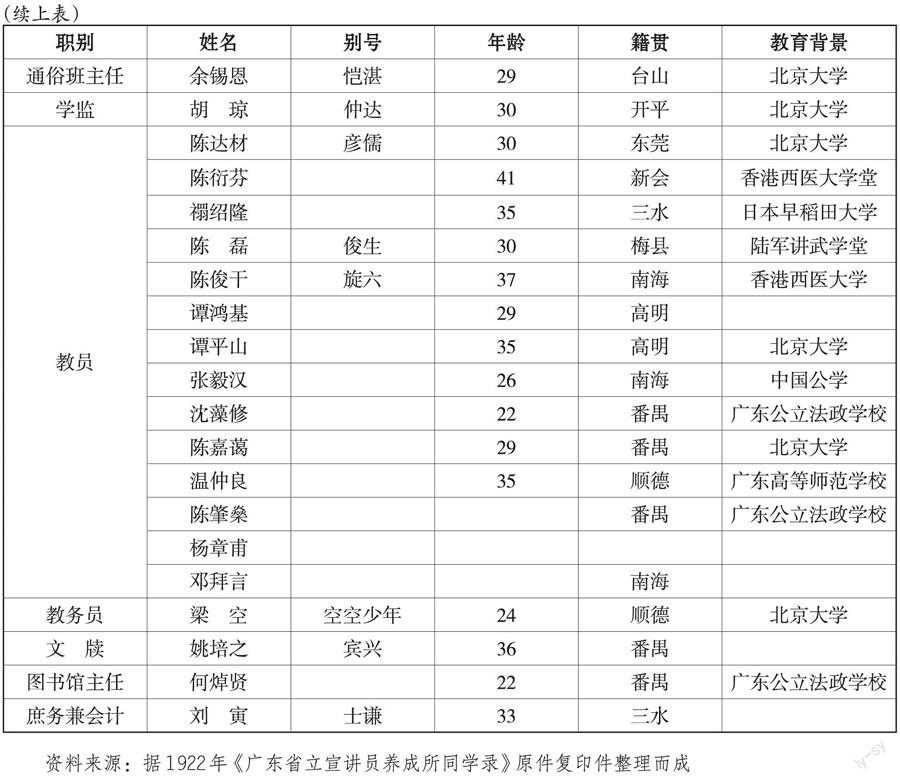

所长陈公博、专门班主任谭植棠、教员谭平山系广州共产党早期组织的创办者和主要领导者,此不多言。教员陈达材,系谭平山、陈公博等在北大时的同乡和同学,也是《新潮》的编辑之一,曾参与陈公博等发起的政衡社。回粤后陈达材任职广东公立法政学校,后一度担任该校校长,此际为陈炯明的机要秘书。据梁复然回忆,这一时期陈达材与谭平山、陈公博等往来密切,也曾参与广州共产党早期组织的活动,并经常出席小组会议,但后来没有入党。陈嘉蔼即陈伯衡,也是陈公博在北大发起的政衡社成员,此际在广州《新民国报》任职,他因北大校友的关系,也出席了报界欢迎陈独秀的招待会,此际与陈公博、谭平山等交往密切。杨章甫是华南地区最早系统传播马克思主义的杨匏安之族叔,与杨匏安同时东渡日本游学。二人在日期间接触并研究了马克思主义学说,当时任职于广三铁路。陈磊,即陈俊生,为陈公博幼时同学。陈公博回粤后与之恢复联系,陈俊生也参与了《广东群报》的创办,主要担任校对。此前,陈俊生曾加入共和工党,该党成立于五四运动之前,总部设在永汉南路,由郑苍生担任“党长”,约有党员百人。五四运动期间,当先施、大新、真光三大百货公司因不愿抵制日货而遭全城声讨时,郑苍生领导的广州共和工党也适时介入其中。他们鼓动伙友趁机向三公司提出减少工时、按年增加工钱等要求。郑苍生曾参加辛亥革命,后留学日本,其组党的宗旨是“模仿苏俄”,在中国开展革命活动。陈公博、谭平山等成立“真正共产党”以后,陈俊生便引陈公博去见郑苍生,郑氏将工党成员梁复然、刘觉非、陈卓生、梁铁志、郭植生、王寒烬等介绍与陈公博相识。谭平山乃将这些人编成小组,指示他们到工人中开展活动。梁复然、郭植生、王寒烬后来加入共产党。教务员梁空,生平信息留存不多。1922年标明服膺马克思主义的广东社会主义青年团复办以后,他是其中的活跃分子。在广东社会主义青年团的机关刊物——《青年周刊》第2至8号,有他翻译考茨基所著《社会革命》长文,并且担任青年团创辦的白话剧社剧务部主任、编剧。可知,他此时应当也参与了广州共产党早期组织的活动,属于“我们的好同志”之一。教员张毅汉当时是教育委员会设立的注音字母教导团总教导员,该教导团也设立于素波巷,与养成所可谓姊妹关系。谭天度忆称:“当时政府还办有一间‘注音字母教导团,负责人是张毅汉,和党的关系很密切,也是一个活动的基地。”教员沈藻修和陈肇燊俱为广东公立法政专门学校毕业生,系广州五四运动中成立的“中等以上学校学生联合会”的骨干领袖,与当时就读广东省立第一甲种工业学校的阮啸仙、刘尔崧、周其鉴、张善铭等同为学联执委。其中,陈肇燊还被推举出席上海中华民国学生联合总会成立大会,被选为执行部七理事之一。1920年3月到5月间,陈肇燊与天津学联代表刘清扬受全国学联委派前往新加坡、马来西亚等南洋一带为学生运动募款,最终得款二万多元,很大程度上改善了学生运动的经费问题。陈独秀到粤不久前往公立法政学校演讲《社会主义批评》时,便由陈、沈二人接待并记录,后将之发表于《广东群报》。虽然,二人后来没有加入共产党,但这一时期也是围绕陈独秀活动的广州进步青年。

其他尚不太清楚生平履历的高明籍教员、北大毕业生、广东法政毕业生等,据推测也多是谭平山、陈公博等人的近交亲友,此际应与他们有相近的革命理念。据包惠僧回忆,他1921年到广州后,陈独秀也派他在宣讲员养成所当讲学。从教员的选定可知,陈独秀和陈公博可以实现对该所的全权领导。这便是陈公博所言“很多教员都是我们的好同志”的缘由。

从招生广告和生源选拔渠道可知,养成所学员主要有两部分组成,一为在省城广州自主招考,二为各县定额选派,其中后者占多数。至于各县如何确定选送名额,目前不得而知。据陈公博1922年2月初向省长公署的呈请中透露,招录第一届学生时有部分县因遇军事未有选送学生,故恳请省署“责成赶速迁送,不得再延”。而且,他还抱怨第一届学生“多不合格,以致教授极感困难”,因此规定此次选送学生到所后,“拟由所复试合格,方予收录”。

第一届专门班招收相当于中学毕业生水平的学生,通俗班则至少高小毕业者才有报名资格,而且两班学生入学时都通过了所里举办的笔试和口试两个环节。陈公博仍然觉得“教授极感困难”,未必是学员真不合格,可能的原因有二:一是该所教员多为刚从专门学校或北大毕业的学生,授课经验未必充分;二是以北大学生的水准来教各县中学、高小的毕业生,感到授课困难也在情理之中。

学员毕业后的走向因史料阙如而不能确定。从少数人的经历来看,其中既有暂时留在省城继续从事青年团工作的张贵宽等人,也有回原籍工作的刘琴西等人。第二届学员钟道生明确表示该所并不包分配工作,但考虑到第二届学生未及期满便被勒令毕业的特殊情况,不能据以反推第一届学员的情况。据张贵宽1922年3月23日的日记所载,所里当天下午在通俗班讲堂开会,讨论他们毕业后进行办法及组织大纲的问题。但招生广告所言学生毕业后分配月薪30元(专门班)或20元(通俗班)的工作,恐怕难以做到。

(四)经费来源及停办缘由

养成所的办学经费常常被宣传为每年有30万元之多,实际上这只是陈独秀就任教育委员会委员长之前,按粤省岁入十分之一的体量所做的预算而已,并不是决算。陈独秀最为重视的创办广东大学的100万元经费便是一张空头支票,几次以辞职向陈炯明相逼也未得拨付。1921年9月陈独秀的离粤,虽有复杂的政治、社会、文化因素,但最本质的原因还是广东高等教育事业已无可为,而陈炯明未能履行诺言下拨经费则是最关键的因素。陈公博在参加完中共一大返程路过厦门时,有人问他广东大学在年内能否成立?他这样写道:“我想了一回,竟找不出一句话来回答。”这一未曾言明的答语,却也反映出教育经费的困难。

不过,养成所的确是办起来了,由于体量不大,第一届学员数不到200人,而且旨在培养宣讲员,属于文科类学校,并不需要昂贵的教学设备,因此显然不会按预算的30万元来拨款。该所不收学费,而且学生在所期间每月尚有津贴10元可领,这也可以从第二届学员钟道生的回忆中得到证实。据1922年春来粤考察教育的李宗黄记载,当时养成所“每月经常费千九百三十五”。但学员的生活津贴并非出自养成所的办学经费,而是由选送学员的各县财政所出。1922年2月6日,陈炯明在陈公博呈请上批转各县长道:“仰该县即便遵照依期选送,并查照前期办法将津贴汇所给领。”

1922年4月以后,由于孙中山与陈炯明之间的矛盾加剧,广州政局出现动荡。陈炯明于1922年4月21日辞去本兼各职,随即离穗。随后便爆发“六一六兵变”,不久所长陈公博赴美留学。第二届所长改由黄霖生接任,但第二届学生的选拔考试是在陈公博辞去所长之前。因为,钟道生清楚地记得他的考题中有“我们的历史使命”一道,系陈公博亲自到场命题并监考。陈公博辞职以后,养成所的人事和师资都发生了很大变动,“我们的好同志”基本上退出了该所。因此,第二届学生入学时不得不从其他学校聘请老师来兼课。

兵燹即开,广州政局处于持续动荡之中,尤其孙中山引滇、桂等军入粤,省城更是“五步一司令,一步一军长。机关则自由占据,税源则自由垄断,地盘则自由竞争,民居则自由驻扎,兵力则自由扩充”。粤省财政陷入瘫痪,自然拨不出教育经费,连教师的工资也发不出来。1923年3月间,“中上七校”的学生举代表前往农林试验场觐见孙中山,表示“如政府有诚意维持教育,请即克日拨款,否则请下明令解散中上七校,以免长此不生不死,致误学生之宝贵光阴”,最终也不得要领。直到1923年5月,教职员欠薪问题也没有解决。

在这种情况下,开办时间尚短的养成所也变得摇摇欲坠。1923年6月,黄霖生辞所长职,时任省长廖仲恺便委任李崇年接任。由于该所开办之地乃系借用,广州当局可能为弥补财政而将之拍卖,也可能因削减财政支出而停办,故于7月初遂勒令该所即刻迁出,并要求养成所在7月6日前为在学诸生提前完成毕业手续。按正常学制,在校的第二届专门班学生和第四届通俗班学生,均应于8月底期满。因此,有学生请愿当局通融二月待期满再离校,省署竟称:“如有学业未能自慊,可随时自加修养,所请延期毕业应无庸议”。

新任所长李崇年自知理亏,不愿面对各生,故也提请辞职。廖仲恺遂令广东公立法政专门学校校长黎庆恩兼代所长一职,令其“妥善办理结束事宜”。自此,事已不可挽,该所正式进入收尾期。虽然,8月13日广东教育界人士集体否认“北廷”的宣言时,仍有“广东省立宣讲员养成所所长黎庆恩”的签名,但恐怕該所此时只剩一个所长的大印了。9月5日,《广州民国日报》则明确披露“宣讲所前已裁撤”。

养成所办学历史虽只有两年,却分为差异巨大的前后两段,总的来说是“虎头蛇尾”。即便如此,该所办学史上的第一年,在广东革命史和中共广东早期组织发展史上扮演了重要角色。

三、宣讲员养成所在广东党团早期发展中的地位

1921年9月上旬,第一届养成所开办未久,陈独秀便离粤赴沪,但养成所的人事却没有变动,仍由中共广东组织的成员所主导,这对于该所的风气和导向有着重要的影响。总的来说,养成所在广东党团早期发展中的重要地位主要有三:第一,中共一大后,广东正式的党组织——中共广东支部成立于此;第二,该所是广东党团组织早期从事革命活动的重要据点,团一大和一劳大均在此处筹备;第三,该所为中共的革命事业培养了不少干部,功能上有着党团干部学校的雏形。

(一)养成所是广东正式的党组织——中共广东支部的诞生地

广东共产党早期组织的建立经历了广东“共产党”(1920年秋起)、广州共产党早期组织(1921年春起)和中共广东支部(1921年8月)三个阶段。陈独秀、谭平山和广东党组织的活动多与养成所有密切的关系。陈独秀担任书记时的广东党组织活动,有许多是在养成所进行的。

陈公博出席中共一大回到广州后,在养成所召开党员大会并邀请党外分子梁复然、王寒烬、冯菊坡、刘尔崧、黄裕谦、郭植生、阮啸仙、周其鉴、张善铭、陈式熹等十多人参加。会议由谭平山主持,陈公博报告一大概况后宣布中国共产党广东支部正式成立,并将出席会议的党外先进分子补录入党。

1922年1月12日,香港爆发海员大罢工。中共广东支部迅速投身其中,与国民党合作组织“香港海员后援会”,并发动广东总工会号召会员各捐一日工资为罢工海员生活费,“省工七十万人一致允从”。2月9日,中共广东支部公开署名发出《敬告罢工海员》传单,称“资本家在现代生产制度下,筑起独占的堡垒……但是他好像吮人血的蚊虫,他太饱了,他渐渐飞不动了,他故意在社会中筑成一道分别阶级的厚墙,墙外的人们越多,他自己就成为孤立了,他不知不觉在自己狡狯的打算中,就掘下他自己的坟墓了”,进而号召广大海员要坚持到底、团结一致、严守秩序、注重自治,最后表明“本党以海员同志为开始阶级斗争的急先锋。定当竭其能力,为之后援”。该传单当时印发三千份,对香港海员大罢工起到了重要的鼓励作用。从养成所在香港海员罢工中所起作用来看(详见下文),可能这份传单也是在该所中拟就。

1921年11月中共中央局发出通告,要求上海、北京、广州、武漢、长沙五区“至迟亦须于明年七月开大会前,都能得同志三十人成立区执行委员会,以便开大会时能够依党纲成立正式中央执行委员会”。广东支部遵中央指示于1922年6月正式成立中共广东区委,于是中共广东支部这一名称不再使用。

(二)养成所是广东党团组织的早期重要活动据点

在中共一大召开以前,广州共产党早期组织时期的党员总数不多,因此当时开小组会较为灵活,或在谭平山的家中,或在《新青年》广州发行机关——昌兴街,或在养成所。包惠僧回忆称,当时广州的党小组会常常在谭平山家里召开,而陈独秀的住处来访人员太多,基本无法从事秘密活动。梁复然则清楚地记得,谭平山每周都会召集他和陈俊生、陈卓生、王寒烬、刘觉非、梁铁志、郭植生几人在养成所邓瑞仁的房间开小组会,布置工人运动的任务。但是,随着工作的推进和组织的壮大,尤其是广东社会主义青年团复办以后,各人居家的场所便不够用了。这时养成所的办学空间便派上了大用场。

1922年初的香港海员大罢工,中共广东支部除了印发传单声援工人以外,也把养成所辟为广州海员公会与各界通信、接受捐款的联络机关。2月中旬,回到广州的香港海员在素波巷成立了广州海员公会,并以该会名义致电北方海员罢工后援会,“尚乞不遗在远,慨予拯救。或仗义执言,寒彼贼胆,或捐款援助,厚我实力”。该电文所留通信处为“广州素波巷宣讲员养成所陈公博转海员公会”。因此,养成所在海员罢工中所起的作用应当引起重视。

陈独秀来粤促成了无政府主义者退出共产党组织,青年团也不可避免出现了纠纷和冲突,于1921年三四月间停止了组织活动。是年十一二月间,谭平山响应张太雷的函约决定在马克思主义旗帜下复办青年团,次年1月召开第一次筹备会,到会者有58人,2月开第二次筹备会,人数已达140人,3月份广州青年团已有400余人,并已派人组织了肇庆、佛山、梧州、新会、东莞和蕉岭六处分团。

广东社会主义青年团的复办大多在养成所里筹划。据张贵宽1922年2月11日日记记载:“昨日下午,社会主义青年团在本所开会,团员到会者九十余人,以本所学生为多。”1922年2月26日,广东社会主义青年团筹备组创办《青年周刊》作为机关刊物,自3月7日第二号起,该刊出版通讯处便改到了养成所。1922年3月14日的广东省社会主义青年团成立大会的接待和筹备工作,也主要在养成所进行。

由于3月14日大会来宾众多,特辟东园广场为会场。据报载是日参加人数有三千余人。 3月19日,广东社会主义青年团在养成所开会,通过了以下议案:(一)本团组织大纲及绳则;(二)各地方分团原则;(三)社会主义讨论会简章;(四)通讯图书馆简章;(五)团址问题;(六)经费维持问题;(七)选举正式职员问题;(八)派遣代表赴总团(上海)出席事,并当即选出谭平山、陈公博、谭植棠、何觉甫、蓝祥奎、冯菊坡、沈厚培为执行委员。

当中国社会主义青年团第一次代表大会决定在广州召开后,养成所便成为团一大的筹备处。据蒋世明回忆,“团成立前几个月在素波巷宣讲员养成所内开了很多次会议酝酿”。青年共产国际代表达林在4月下旬主持召开的党团干部会议也是在所里举行。与此同时,养成所也是一劳大的招待处。1922年4月18日,中国劳动组合书记部南方分部书记谭平山致电上海,称“全国劳动大会已筹备完善,招待处设广州市素波巷宣讲员养成所内”。

团一大和一劳大闭幕以后,陈公博曾于5月28日下午在养成所召开团员大会,传达了团一大的会议情形,并进行了青年团的改组。 1923年初,孙中山驱逐陈炯明第三次在广州建立政权以后,中共中央一度南迁来穗。据梁复然和杨章甫回忆,养成所也曾作为中共三大的筹备地。

由上可知,位于素波巷19号的广东省立宣讲员养成所,在广东革命史以及广东党团组织的发展史上均曾起到重要的作用。这里不仅留下了许多革命人物的足迹,也见证了革命史、党史、团史上一系列重大事件的发生。

(三)养成所是广东最早的党团干部学校

第一届养成所的教员多为“我们的好同志”,养成所又是广东党团活动的据点。这样的师资力量和办学环境,对于学生的思想、行动自然会带来潜移默化的影响。揆诸后来的史实可知,养成所第一届学员中有不少人走上了马克思主义的道路。

第一届专门班学员黄学增(学名黄学曾),为遂溪县推举。1922年春夏间,黄学增加入共产党。1923年7、8月间,党组织委派黄学增到花县秘密从事农运工作。1924年农民运动讲习所开办后,他成为第一届学员,毕业后被委任为国民党中央农民部特派员。1924年10月,黄学增当选为团粤区委候补委员,并兼任工农部助理,参与领导了广宁农民自卫军反抗地主的武装斗争。1925年5月,在广东省第一次农民代表大会上,黄学增与彭湃、阮啸仙等人一起被选为省农协执委,黄学增兼任秘书,后主要被派往广东南路地区领导革命工作。国共第一次合作破裂以后,黄学增被派往琼崖地区。1929年7月,由于叛徒告密,黄学增在海口被捕,同月被国民党反动派杀害,终年29岁。

第一届专门班学员刘琴西,为紫金县选派。他于1922年2月加入社会主义青年团,与其胞弟刘尔崧共同负责团费收缴工作,并担任《青年周刊》编辑,同时他也是青年团所办白话剧社的活跃成员。1922年5月,刘琴西出席了团一大后加入中国共产党。同年8月毕业后回到紫金,与贺济邦等人开办劳动夜校、地方宣讲所传播马克思主义,为紫金建党奠定了思想基础。1923年8月,刘琴西介绍赖炎光、刘乃宏、鐘灵等人入党,建立了紫金县党小组。1924年,刘琴西到广州领导工人运动,后协助周恩来在东江开展革命工作。1927年广州四一五政变后,刘琴西与张善铭、杨石魂等人建立了东江特委。后来又到上海从事地下工作,因积劳成疾被组织安排到香港治病,结果被国民党的暗探认出遭到逮捕。1933年被秘密杀害于广州黄埔港。

第一届专门班学员黄觉群,为龙川县推举。1923年加入社会主义青年团,1925年春在惠州会馆加入共产党。在东征途中,被组织派往龙川,领导成立了中共龙川特别支部,是龙川党组织的肇建者。第一届专门班学员黄鸣一、肖汉宗和张翼甫,后来均加入青年团,并于1923年6月初在香山成立团小组,以黄鸣一为组长,后扩大为团香山支部。

第一届专门班学员方汝辑,为惠来县选派。在养成所毕业后,方汝辑回到惠来,同吴梦龙(即吴华胥)、林雪堂等组织青年社宣传新文化。1925年东征军进驻潮汕,方汝辑等被批准加入共青团,并于1926年初转为中共党员。1927年,方汝辑调任中共揭阳县委书记,后兼任潮安县委书记,中共东江特委常委、副书记等职。1929年6月不幸被捕,后遭杀害。

第一届专门班学员孙律西,番禺人,为广州特别招考生。在校期间加入广东社会主义青年团,且是青年团开办白话剧社中的活跃成员,后来加入共产党。1924年与杨殷共同被聘为广州工人代表会顾问,1926年担任广州市手车夫工会主席,是党在大革命时期的工运领袖之一。高要县选派的第一届专门班学员许其忠,毕业后回到高要开展革命运动。他后来加入共产党,是高要县农民运动的开拓者。揭阳县选派的第一届专门班学员李赓诗,后来经历不详,但于1922年加入复办后的广东社会主义青年团,并当选社会教育委员会副委员长。五华县选派的洪春荣,后来也加入共产党,并被组织派往农讲所学习。1925年随军东征,后回五华开展农运工作。乐会县选派之曹俊升(后改名曹更生),1926年8月曾作为全国总工会特派员,与林尤璜一道前往琼崖开展工人运动,并发展了潘子裕等入党。 1928年6月,曹俊升被选派前往莫斯科出席中共六大。

第一届通俗班学员张贵宽即著名爱国民主人士张光第,为始兴县选派。他是广东社会主义青年团最早的团员之一。毕业后,张光第回到始兴老家从事教育工作和革命宣传活动。后来他加入张发奎部队,并担任少校秘书。全面抗战爆发后,张光第来到广州进行抗日宣传,后投身教育事业。1938年,张光第发动一批进步青年包括自己的儿子张柏坚前往延安“抗大”学习,并带头给延安捐款支持“鲁艺”建校。1940年夏,始兴县恢复党组织,张光第向中共始兴县委书记张华申请入党,但当时中共广东省委书记张文彬指示:“光第同志已够入党条件,但考虑到他的地位和作用,暂不吸收他入党为好,作一个党外的布尔什维克,作用更大些,工作更方便些,等到需要吸收他入党时再考虑”。1945年,张光第被国民党反动派杀害。1951年,始兴县人民政府追认他为革命烈士。

第一届通俗班学员贺济邦,为紫金县选派。1922年2月,刘尔崧介绍他加入广东社会主义青年团,领到第156号团证。3月初,通俗班结业,贺济邦回到紫金,在县城娘娘庙坪设立地方宣讲所、劳动半夜学校等革命机关。

由上可知,养成所虽然办学时间不长,却为广东党团组织培养了一批干部,为中共在广东各县开展革命打下了良好基础。因此,称养成所为广东最早的党团干部学校是实至名归的。

四、结语

广东省立宣讲员养成所从1921年初开始酝酿筹办,6月后着手招生工作,8月底正式开学,是继上海外国语学社之后,与湖南自修大学同时诞生的一所革命干部学校。相比之下,养成所拥有更优越的办学环境:该校是广东省财政支持的公办学校,学生经各县选送或在广州招考入学,编入不同的班次,设置系统的课程,有正规的学制,聘有专职教员等。养成所是广东党组织利用广州特殊的政治条件而创办的一所正规学校,它的办学实践,在中共干部教育史上具有重要开拓意义。

广东省立宣讲员养成所的办学历史虽短,却在广东党团组织早期发展中起到了重要的作用。这里不仅是一大后中共广东支部的诞生地,也是团一大和一劳大的筹备处,以及广东党团组织早期的重要活动据点。正是得益于养成所的办学条件,广东党团组织拥有较别地更为便利的活动空间。而且,养成所的教员多为一时名彦,学员中也是人才济济,不少人对中共革命事业作出了重要的贡献。因此,广东省立宣讲员养成所值得进一步研究和宣传。

[作者系历史学博士,华南师范大学马克思主义学院讲师]