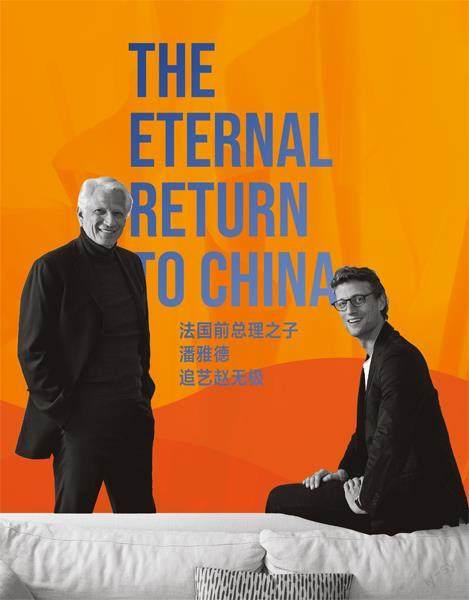

法国前总理之子潘雅德追艺赵无极

2022-05-30Lora

Lora

在注定不平凡的2020年,法国前总理多米尼克·德·维尔潘与其子潘雅德在香港创办了以家族姓氏命名的维尔潘画廊。维尔潘画廊是一个由收藏家为收藏家创建的画廊,基于与艺术家的长期联系,培养一种独特、与艺术家联系更加紧密的收藏方式。

维尔潘画廊近期推出了全新展览——《赵无极:永归中土》,展出的逾30件作品中,超过一半是鲜有人知的,德维尔潘家族作为赵无极的挚友,带领我们更近距离了解艺术大师——赵无极。本期,《凤凰生活》记者与潘雅德独家对话,走入潘雅德回忆中的花园,感受赵无极用画笔捕获的能量幻象。

Q&a對话潘雅德

我来自一个艺术世家

P:请回忆一下你家庭的艺术教育,你父亲对你灌输的艺术教育理念,对你的人生带来哪些影响?

潘雅德:我看待艺术及生活的方式受到我成长环境的多文化背景所影响。因为我父亲是外交官,所以我在美国出生并在人生的前十四年辗转于美国、印度、法国和英国,接着去了香港。我来自一个艺术世家,母亲和姐姐都是艺术家,父亲一直都十分积极收藏艺术品,我总是有很多机会与艺术家们坐在一起。在我的人生,艺术一直对我的成长及自我建构十分重要。它使我成为了更好的人,令我能够更好地了解这个世界的繁杂。艺术不止带来了美,也带来了包容;我们看见很多艺术家即便生活在不同的文化中仍能保持真实的自己。

P:你父亲多米尼克·德维尔潘会教你怎么欣赏艺术品吗?

潘雅德:我父亲收藏品的方式总是由参观艺术家工作室开始的。他常常在作品还未完成时便意识到自己“很需要这幅作品”,而这亦成了我的收藏方法。

在一开始时,我很少到拍卖行或画廊。我记得我们常去那些小工作室与艺术家碰面,一起进午餐并畅谈。这亦是我们在维尔潘画廊中继续推广的一种(与艺术家)更紧密和以艺术家为导向的理念。我们与艺术家建立友谊,并通过这些关系进入了他们的世界。于我而言,这些发现激发了我重新看待事物的方向。在一次参观安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)的工作室后,让当时14岁的我看待事物的方向有了翻天覆地的改变。

《赵无极:永归中土》展览现场。图片来自维尔潘画廊

P:还记得他带你去参观的第一个艺术展吗?当时你几岁,这个展览给你的生活点亮了哪些灵感之光?

潘雅德:我不太记得我第一次去的展览了,但我记得第一次与艺术接触的时刻。我八岁时,与家人一起在巴黎的加尼叶歌剧院看了芭蕾舞表演。但当时的我完全不能专注在表演上,因为我一直在注视天花板上的画,色彩斑斓。这是第一次我感受到与艺术的连结。

艺术是情感——对我而言,接触艺术就好像重新回到童年一样,因为我总能够在此找到纯真,取之而后化为成长的养分,并形成更锐利的双眼以观世界。我是一个梦想家——艺术助我步向梦想,亦使我找到意义。我学到最大的一堂课是如何在梦想及实用主义中找到平衡,而我的答案是:梦想是终点,而实用主义是推动我走向终点的燃料。

赵无极《Portrait》 1947 48 x 38厘米。摄影:Dennis Bouchard

艺术也具备疗愈的作用。就像在香港这个拥有特别历史背景的城市下——它生机勃勃,且拥有永不消逝的创造力。

撕掉标签,通过艺术解读国际语言

P:众所周知,你父亲多米尼克·德维尔潘是法国前总理,艺术是否也给他的从政思想带来影响?

潘雅德:作为一个政治家,我认为在推行政策上拥有同理心及理解能力是相当重要的,而艺术能够帮助你明白不同的文化以及不同的观点角度。艺术与文化在我父亲的外交、政治及个人生活上一直很关键。在他作为外交官期间,他常与来自世界各地的艺术家见面,以更好地了解我们所身处的世界。

2006年作为法国总理的他构思了前身为“艺术的力量(La Force de l'Art)”的首个法国三年展,旨在通过法国当代艺术进行对话和转变视角。成长于一位投身于政治及外交的父亲的照顾下,我很快便意识到艺术上的社会及政治力量——让艺术和艺术家在不同文化和地域之间架起桥梁。此外,艺术也具备疗愈的作用。就像在香港这个拥有特别历史背景的城市下——它生机勃勃,且拥有永不消逝的创造力。我们十分希望在维尔潘画廊里能够增加这一元素。

P:維尔潘画廊对于你们父子来说,具有什么特别的意义?

潘雅德:画廊的创办反映了我们家族对艺术以及亚洲人才的长期支持。我和父亲构思要开办画廊有一段时间了,但直到两年前我们才把这个想法实现。将想法转化为现实十分不容易,但我十分享受过程中一切的挑战。

我们希望帮助人们收集藏品并通过艺术满足他们的愿望。艺术有能力带给你一个具有真实感和满足感的生活。艺术是一种你能够分享的东西。拥有一件艺术品对家庭之间的联系纽带有着无与伦比的作用。它能创造对话、理解,是一种将人们聚集在一起的方式。画廊设计的像一个家,让参观者有一种踏入藏家的家的感觉。对我们来说很重要的是,我们做了一些让我们家庭感觉真实而有意义的事。

赵无极,《The Temple of Han (三联画)》(2005) 195 x 324厘米

赵无极,《19.03.2006(三联画)》 (2006) 195 x 291厘米。摄影:Dennis Bouchard

P:你们选择在香港创立维尔潘画廊,是否一直对亚洲艺术家深感兴趣?请简单介绍一下你们关注的艺术家都有哪些,近期是否有关注新的亚洲艺术家?

潘雅德:人们常常会自然地急于判断或强加简单的标签,把艺术理解分为来自东方还是西方,并试图以容易的方式找到意义。然而,我主张全面地了解艺术史在全球化背景下的影响,这为艺术赋予了更复杂的国际语言。

我对我所不熟悉的领域也抱十分开放的态度,如NFT。我十分喜欢埃德加·普兰斯(Edgar Plans),他是一位传统的艺术家但最近推出了他的NFT系列“Lil Heroes”。有趣的是,这位西班牙当代艺术家创造的新语言不仅谈论动画和幻想世界,还谈论政治、社会、性别、气候变化等主题。

赵无极,《Sans titre encre Chine, gouache et sanguine》(1950)。65.2 x 50.7厘米。摄影:Antoine Mercier

再听赵无极的自传录音带,从世界融合回归中土

P:维尔潘画廊的首个开幕展为何会以《赵无极:友谊与融和》为起始?赵无极先生与德维尔潘家族是如何结缘的?

潘雅德:我们的开幕首展是我们把自身当作一间画廊,同时也是维尔潘家族的一个定义。展览从“友谊”和“融和”这两大主题回顾了赵无极的一生,而这两点正是理解他艺术生涯发展的重要主题,也让参观者更能理解他如何渐渐成为享誉世界的艺术家。

在我还年少时,我们家庭和赵无极在一起度过了不少时光,我们会一同去乡间,那时我看着他在户外作画,他观察眼前的风景,并能简洁而又准确地把他想画下来的呈现在帆布上。能亲眼见证他绘画时眼光的准确性是十分令人震撼的,也正如随着时间的流逝,他将对自身的文化背景和经历所进行的融和一样。赵无极像是一位出色的外交家,总能将不同的文化带到一起:他深深根植于他的故国,但却有世界的视野。

P:你们对赵无极先生的了解有哪些变化?这个变化,是否也能从展览的名称中洞见?

潘雅德:继2020年同样呈献赵无极作品的开幕首展之后,《赵无极:永归中土》是对艺术家生平和艺术创作的研究的继续。展览的酝酿是基于我们对一些首展时还未发现的赵无极采访录,这些对话源自赵无极创作他本人自传时的录音带。

我和我父亲通读了文稿,而这些文字也完全改变了我们对艺术家生平的认知。与我们所熟悉的生平叙述不同,这些文字中讲述了赵无极如何在他的创作中渐渐找回自己身为中国人的身份认同。

在这次的展览中,我们希望讲述他在艺术史上的重要地位。我们希望讲述的故事是,赵无极在创作中对其中国根源的回归。举例来说,我们展出的一幅作品中展现了他与故国的这种联系:作品的灵感来源于宋代壁画以及艺术家本人可追溯到元代的祖先,和他受像赵孟頫这样的著名古代书画领袖的灵感激发。同时,赵无极也曾说过艺术家保罗·克利(Paul Klee)帮助他找到了他自身的中国身份——正是在观察其他文化和风格的同时他找到了自己。

P:本次展出的《赵无极:永归中土》作品都是德维尔潘家族的收藏吗?你们为何特别钟情于赵无极先生的作品?

潘雅德:并不是,大部分的作品来自赵无极基金会,我们很荣幸有机会和弗朗索瓦斯(赵无极妻子)共同合作,她也是我们的一位好友。对我来说,他比起画家,更像是祖父一样的形象。每次我看到他的作品,我都仿佛能够重新开始与他对话,将他带回生活中来。所以我对他作品的收藏起源于非常个人的因素,而并非受到艺术市场的左右。

2005年,我的父母邀请他到凡尔赛的一处乡间作客,午饭后他在花园里作画。我看他的画布上面已画满了水粉颜料,但画并不与我自己所见的花园形似。将近十年之后我才终于意识到,在水粉画作上颜料越少,艺术家所能掌握的越多,而越多的颜料则证明艺术家对留白的自由之度的掌握已经炉火纯青。赵无极总说他在画生活中无法肉眼可见的部分,这种我们无法看见的能量是我们自身的一部分,并联结这生命和自然。他在画的便是那风景之中的能量,就像他在画树木一样。这便是我见证的十分美妙的一个瞬间。

赵无极(1980)。摄影:Michel Delaborde

P:在疫情时代中,艺术能够为我们带来怎样的心灵归属?

潘雅德:我们最想达到的是将艺术的凝聚力呈献给观众。在这段艰难的日子,我们十分需要艺术。而对我们乃至香港这座城市而言,更重要的是要继续坚强。艺术让我们更好地处理及面对我们的经验,帮助我们表达所思所想,及理解这个世界。古人不止是以艺术记录生活,亦以艺术去表达自己的思绪。如今日社会一样,艺术也是一种记录历史的方式。

赵无极,《无题》(2006)274.5 x 213.5厘米。摄影:Dennis Bouchard