论国家概念的法理化

2022-05-30董政

董政

關键词:国家概念;国家治理现代化;法理;法理化;国家理性;法律理性;政党理性

摘 要:国家治理现代化是当代中国法理学需要攻关的长期性重大课题之一。然而,现阶段对该课题的法理研究存在法治化路径依赖的问题。究其根本,当前中国法理学只关注“治理”“现代化”而忽视了“国家”,由此导致国家治理现代化的法理研究被简化为一种无“国家”的“治理法治化”研究。因此,为了克服这一“单条腿走路”的研究困境,有必要引入国家概念并将之法理化。国家概念的法理化分为三个环节:首先是正视“国家”,将“国家”视为方法而非目的引入法理学,强调“国家”作为一种研究视角的方法论意义;其次是吸纳“国家”,将法理概念作为“国家”进入法理学的入口,并对国家概念进行对象化处理,从而提炼出作为研究对象的现代国家建构之法理;最后是融合“国家”,在现代国家建构之法理的范畴内,通过建构包含国家理性、法律理性与政党理性的三维立体式的法理学分析结构,将“国家”融贯于法理学之中。国家概念的法理化就是一种“以国家为方法,以法理为目的”的思想操作过程。

中图分类号:D90-059文献标识码:A文章编号:1001-2435(2022)04-0034-11

On Legal Theorizing of State as a Concept

DONG Zheng1,2 (1.School of International Studies,Jilin International Studies University,Changchun 130117,China;2.School of Public Administration,Jilin University,Changchun 130012,China)

Key words: state as a concept; modernization of state governance; legal principle; legalization; reason of state; reason of law; reason of party

Abstract: The modernization of state governance is one of the long-term major issues that contemporary Chinese jurisprudence needs to tackle. However,the legal research on the subject at this stage has the problem of path dependence on the rule of law. The fundamental point is that the current Chinese jurisprudence only focuses on "governance" and "modernization" and ignores the "state",which has led to the reduction of the legal theory of state governance modernization to a study of "governance legalization" without "state". Therefore,in order to overcome this research dilemma of "monism",it is necessary to introduce the concept of the state and legalize it. The legalization of state concept is divided into three procedures. First,it is to face the "state" squarely,introduce it as a method rather than an end into jurisprudence,and emphasize the methodological significance of the "state" as a research perspective. The second is to absorb the "state",use the concept of legal principle as the entry of the "state" into the jurisprudence,and treat the state concept as an object,so as to extract the legal principle of modern state construction as the research object. Finally,it integrates the "state". Within the scope of the jurisprudence of modern state construction,the "state" is integrated into the jurisprudence by constructing a three-dimensional jurisprudential analysis structure that includes reason of state,reason of law and reason of party. The legalization of state concept is a process of thought operation that "takes the state as the method and the legal principle as the goal".

2014年党的十八届三中全会首次提出,全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。2019年党的十九届四中全会进一步提出:“中国特色社会主义制度是党和人民在长期实践探索中形成的科学制度体系,我国国家治理一切工作和活动都依照中国特色社会主义制度展开,我国国家治理体系和治理能力是中国特色社会主义制度及其执行能力的集中体现。”2020年党中央正式提出将习近平法治思想作为全面依法治国的根本遵循与行动指南,“坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化”是习近平法治思想的核心要义之一。1然而,当前国家治理现代化的法理研究依旧存在一个困境,即对传统法治化路径的严重依赖。因为当前的绝大多数研究均将“国家治理现代化”直接套入到既有的传统“法治”的话语与理路中,从而得出,推进国家治理现代化就是推进国家治理的法治化。2

这种困境实际上是由法治化的路径依赖导致的,只关注到国家治理现代化命题中的“治理”和“现代化”,而忽视了另一个重要概念,即“国家”。这就使得国家治理现代化的法理研究陷入一种“单条腿走路”的研究困境,难以充分彰显法哲学“作为时代的法精神之精华”的品格。因此,国家治理现代化的法理研究需要开辟新的研究路径,通过一系列正视、吸纳与融合“国家”的理论化处理过程,将“国家”重新纳入研究范畴之中,本文将这一理论化过程称之为国家概念的法理化(the legal theorizing of state concept)。

一、正视“国家”:以“国家”为方法

中国法理学经常以每十年为单位自觉进行学术史梳理和总结,3但是学界几乎从未以“国家”为线索对法理学科进行全局式检视,因而也从未真正明确地反省和回答其对“国家”所持之立场的问题。之所以如此,是因为法学学者普遍将国家概念视为政治学、(政治)社会学等学科的规范性概念,认为“国家”一直未在法理学中获得像“权利”“义务”“责任”“行为”那样的规范性地位,从而质疑以“国家”为线索梳理法理学的可行性和必要性。因此,本文首先从法理学学说史入手,回答一个容易被忽视的前置性问题:当代中国法理学是否有自身的国家观,以及国家观是否适当?

(一)当代中国法理学的国家观类型

所谓国家观,就是指一套认识与理解国家之本质、构成、功能、机制的看法或观念。当代中国法理学不存在是否找回“国家”的问题,因为国家概念自始至终贯穿于中国法理学的各种主流理论之中。借助“理想型”(ideal types)方法,本文将当代中国法理学的国家观概括为四种理想型。

第一,支配型国家观,以上世纪五十年代至八十年代的“国家与法的理论”为典型。在政治学者看来,“国家始终是古典政治学研究的核心概念和基本范畴,占据着政治理论‘皇冠的位置”。4其实,“国家”也曾在长达三十年的时间里作为中国法理学的“皇冠”而居于法学理论金字塔的顶端并完全统领或支配着法学理论的发展,这一时期的法理学甚至以“国家”命名,称为“国家与法的理论”1。根据“国家与法的理论”,在国家与法的关系中国家与法不能等量齐观,因为国家是首要的,法是次要的。2或者说,国家是第一位的,法是第二位的;国家权力是主要的,法是从属的。3对此,有学者直接将“国家与法的理论”概括为国家主义法哲学,其特征在于坚持法律从属于政治、国家理论统合法律理论。4总之,“国家与法的理论”所持国家观是一种支配型国家观,主张国家统领法、支配法,法理论依附于国家理论,法的功能以国家的目的为依据。

第二,防御型国家观,以上世纪九十年代以来的各种权利理论为典型。防御型国家观的特点在于,强调在法律实践上将国家或国家权力视为法或法律权利的威胁主体,或者说,国家或国家权力是法或法律权利需要加以防范的对象。防御型国家观的核心要义是主张国家(权力)受制于法(权利),国家(权力)是手段,法(权利)是目的。例如,影响深远的权利本位论的基本立场便是,“在权利和权力的关系上公民、法人、团体等权利主体的权利是国家政治权力配置和運作的目的和界限,即国家政治权力的配置和运作,只有为了保障主体权利的实现,协调权利之间的冲突,制止权利之间的互相侵犯,维护权利平衡,才是合法的和正当的”。5再如,民权哲学尤为重视作为权利主体的个人与作为权力主体的国家之间的关系,倡导政治权利之于权利的根本性,“民众不享有政治权利,便没有合法的资格和力量去表达自己的意愿,维护自己的利益,尤其是去阻止别人,特别是公权者做侵害自己的事情。没有政治权利,便不能当家作主,即不能当自己的家,不能做国家的主”。6

第三,工具型国家观,以上世纪九十年代以来的法制现代化理论为典型。与防御型国家观相比,工具型国家观对国家持更为正面和积极的态度,尤其肯定国家自身的功能与作用,这一国家观在法制现代化理论中得到典型体现。法制现代化理论的倡导者普遍认为,“拥有强有力的现代国家能力和现代政府系统,是那些原先不发达的国家(尤其在东方)迅速实现法制现代化的必要条件”。7随着上世纪九十代后期以及新世纪初中国与世界交往的不断深入,法制现代化理论在面对法律国际化和全球化主题时更是将国家摆在关键位置,对其重要性一再重申,“全球法制现代化的历史实践充分表明,拥有强有力的现代国家能力和现代政府系统,是民族国家实现法制现代化的必要的基本的条件,即便在进入全球化时代之后也是如此”。8然而从另一个角度看,法制现代化理论对国家的强调本质上是对国家作为推进法制现代化的制度性配置或手段之重要性的强调,换言之,它实际上并不承认国家具有脱离法制现代化目的之外独立的价值,或者说独立的“存在理由”(reason of state,亦即国家理由)。因此,法制现代化理论所持的是一种工具型的国家观。

第四,中立型国家观,以法教义学为典型。在严格意义上,法教义学并没有直接讨论过国家概念,因为其理论演绎是以既定、实存的国家之内的法秩序为逻辑前提,换言之,它不对国家本身作前提性反思,反而对之深信不疑,“法教义学乃是将现行实在法秩序作为其坚定信奉而不加怀疑的前提 ,并以此为出发点开展体系化与解释工作的一门规范科学”9。因此,作为法理学的法教义学与部门法学一样,其国家概念均是来自哲学、政治学、社会学、法理学的“现成”概念,国家要么是无需证成的逻辑始点,要么是客观存在的实践主体,而不对国家作价值评价。在这一意义上,法教义学即使有国家观,也只是一种非反思性的中立型国家观。

(二)中国法理学的国家观转型:从目的论到方法论

虽然当代中国法理学一直存在着各式国家观,但支配型国家观、防御型国家观、工具型国家观均存在一个共同的不足之处,即它们是一种目的论的国家观。这一国家观的特点表现为:在研究路径上,它注重对“国家”与“法”,或“权力”与“权利”进行价值考量,总是倾向于在价值层面对“国家”和“法”分出一二,而没有注意到在很多情形中,“国家”与“法”或“权力”与“权利”是难分高下,通常是合二为一的;在研究旨趣上,目的论国家观要么提倡“国家主义”或国家至上,即对“国家”目的的绝对化(如支配型国家观),要么张扬“法治主义”或法律和权利至上,即对“法”之目的的绝对化(如防御型国家观和工具型国家观)。这就使得目的论的国家观容易陷入主观化的困境,这样就削弱了国家概念应有的分析功能。

本文倡导的方法论的国家观则是以“国家”为方法,而非以“国家”为目的。日本著名汉学家沟口雄三曾经批判日本的中国学是一种无中国的中国学,进而提出要建构以中国为方法的中国学。沟口雄三认为,日本汉学界对中国古代的兴趣是以自身为“目的”的,“对于中国古代和中世的关心并非来源于对中国的关心,而是来源于日本内部的状况和心情,在日本内部的状况和心情里被消解了”。1以这种“目的”对作为异文化的中国文化进行探究,无疑会妨碍对“异”的文化认知。2在沟口雄三看来,真正自由的中国学要从目的中解放出来,这也要求日本汉学研究既不要以本国为目的,同时也不要以中国为目的,要将中国“对象化”。因此,他认为“真正自由的中国学的目的不应该被消解于中国或自己的内部,而应该超越中国。换言之,就是以中国为方法的中国学”。3

本文所谓的以“国家”方法不是指将“国家”作为诸如社会调查、语义分析、历史考察等具体研究方法,而是指“研究立场”或“研究视角”。4具体而言,在研究路径上,方法论的国家观注重将“国家”作为考察法律现象的中立性视角,不是从“国家”或“法”的价值出发,这样就避免了一方面用“法”之目的来度量“国家”,另一方面用“国家”目的来裁量“法”,从而跳出价值权衡的惯常思维,更加包容性地处理国家与法之关系。因此,在研究旨趣上,方法论的国家观立场鲜明地反对任何价值的至上性,其以探索治国理政层面上法律实践的客观原理为终极目的。在理论后果上,方法论的国家观之优势体现为,使国家概念成为一个“分析单位”而非“价值实体”,这样为我们考察法律实践提供了一个宏观的、政治化的“国家视角”。

总之,倘若要破除这种目的论的钳制,法理学对国家概念的引入就不应当以“国家”或“法”的目的为出发点,而要将“国家”作为方法或一种研究视角,从而透过“国家视角”去发现、观察、分析、提炼在国家与法的互动中的法原理。借用沟口雄三的“以中国为方法,以世界为目的”的表述,国家概念的法理化就是要确立“以国家为方法,以法理为目的”的研究宗旨。

二、吸纳“国家”:法理与“国家”的对象化

当将“国家”视为方法而非目的之后,国家概念的法理化便进入到第二阶段,其构成了整个法理化过程的中轴环节。所谓吸纳“国家”就是经由法理概念这一入口,将“国家”进行对象化处理,使得作为方法的“国家”被吸收进法理学的研究对象即法理之中,使其在现代国家建构之法理这一对象范畴内就足以开展常规性的学术研究,而无需颠覆现有的法理学理论框架甚至是进行某种革命性的“范式转换”。

(一)作为法理化入口的法理概念

法理化(the legal theorizing)就是法学意义上的理论化处理,而这又是以法学现有的理论资源为前提。换言之,从事法理化工作意味着研究者必须承认并接受法学中现有的理论范式,而不是以非法学范式或超法学范式的方式研究。就“国家”的法理化而言,当确定“国家”可以作为方法进入法理学之后,另一项重要工作就是寻找使国家概念得以法理化的入口。本文认为,此入口便是“法理”1这一概念。

那么,为何法理概念可以作为“国家”进入法理学的入口呢?原因在于法理这一概念的两点特质。

其一,法理概念的规定性。倘若接受法理是法理学的研究对象和中心主题,法理概念实际上就发挥了规定法理学研究范畴和研究旨趣的功能,换言之,法理成了一个可以界定法理学的核心概念,即法理学就是“法理之学”。就国家概念的法理化而言,如果说引入“国家”后的研究依旧是一种法理学研究,那么最起码“国家”在逻辑上可以被纳入法理的概念范畴之中。否则,在法理之外引入或研究“国家”,不论成功与否,它都不是一种“法理学”研究。因此,法理概念对法理学的规定性决定了“国家”得以引入法理学的入口只能是法理。

其二,法理概念的抽象性。如果“国家”只能通过法理进入法理学研究,那么接下来则需要回答一个可行性问题,即“国家”能夠被“法理”所吸纳吗?本文认为,国家概念完全可以被法理概念所容纳,因为法理是一个高度抽象或极具概括性的概念。在法理学研究对象的概念范畴中,法理甚至可以说是一个元概念,其他诸如学理、条理、原则、公理、价值、美德等概念均可以被涵括进法理概念之中。正是因为法理概念的高度抽象性,拓宽了法理学自身的概念范畴,尤其是较大程度地提升了法理学吸纳法学之外概念的能力。

(二)法理的概念意涵与多维属性

既然法理概念可以作为“国家”进入法理学的入口,那么对国家概念进行法理操作之前,首先就要理解何谓法理?自张文显提出将法理作为法理学的研究对象和中心主题之后,近年来学界产出了不少探讨法理概念内涵与属性的研究成果,2本文将法理的概念意涵与属性概括为三个方面。

第一,法理是法律现象背后的普遍性和客观性的规律。世间的法律现象纷繁复杂,但并不意味它们是杂乱无序的,反而有“踪迹”或“章法”可言,这就是法律现象背后的具有普遍性和客观性的规律。法理学将法理作为研究对象,其实也就是将这一普遍性和客观性的法律规律作为研究对象,换言之,探究法理本质上就是要透过法律现象而深入把握法之规律。因此,法理最重要的属性也就是它的普遍性与客观性。

第二,法理是法律运作遵循的强制性和规范性的原则。将法理视为法律原则更多的是从法律运作的功能角度来理解的。法律是治国之重器,既然是“器”,法律就具有自身独有的工具性或功能,而要想充分发挥法律的功能则需遵循其特有的运作机制。因此,在这个意义上,法理之“理”则有“机理”的内涵,也即本文所谓的法律原则。作为法律原则的法理具有强制性和规范性两重属性。强制性意味着立法者、执法者、司法者必须将法律原则视为行动遵循,规范性意味着倘若不遵循就会受到法律的否定性评价。

第三,法理是人类追求美好法治生活的恒久性和崇高性的价值。法理之“理”还可以是一种“理想”,即人类孜孜以求的某些恒久性与崇高性的价值理想。法理的恒久性体现为,它在人类历史的长河中具有较高程度的稳定性与持久性;法理的崇高性在于,它不是一种具体的、庸常的、特定领域的价值,而是一种抽象的、高尚的、跨领域或无边界的价值。

(三)“国家”的对象化:现代国家建构的法理

虽然国家概念可以通过法理这一入口进入到法理学研究之中,但还有一个前置性问题尚需解决,即“国家”是作为目的还是作为方法进入法理范畴的?法理概念因其规定性与高度抽象性,为其他学科的概念进入法理学创造了比较宽阔的空间,然而这并不意味着一切其他概念均可以被法理概念所吸纳。就国家概念而言,倘若“国家”作为目的,那么法理学将无法对国家概念进行有效吸纳。这是因为一旦如此,将会出现国家原理和法律原理(法理)两个对象和主题,这与当代中国法理学的研究进路与旨趣相悖,换言之,若“国家”作为目的,法理学又会重蹈“国家与法的理论”之覆辙。因此,法理学所吸纳的“国家”只能是作为方法的“国家”。这意味着法理学并不研究“国家”本身,而是研究与“国家”相关的法理,即现代国家建构之法理。换言之,现代国家建构之法理就是法理学对“国家”进行对象化的结果,也是吸纳“国家”必经的逻辑环节。

鉴于上述分析,本文从三个方面阐释现代国家建构之法理的基本内涵。

第一,现代国家建构的法理是关于“国家”的法之原理,是现代国家法律建构过程中所蕴含的普遍性与客观性规律。在现代国家建构中,凡是与国家运用法律相关的现象,均可以从其背后发现、观察、分析与提炼出法理。这些法理包括国家的生成与消亡的法理、国家的繁荣与衰败的法理、国家间战争与和平的法理、国家之内的革命与改革的法理、国家从非常政治转向日常政治的法理、外交与国际关系的法理、政党政治的法理、国家意识形态的法理等等。

第二,现代国家建构的法理是关于“国家”的法之機理,是现代国家法律建构所需遵循的强制性与规范性原则。现代国家之所以在人类近代史上取代城邦国家、封建国家等其他政治共同体形态,成为最主流的政治共同体形态,根本原因在于,现代国家有自身独特的运作机理。在这个意义上,现代国家建构之法理就是现代国家创建和运用法律的机理,是现代国家必须遵循的强制性和规范性原则。作为原则的现代国家建构之法理主要涉及有关“国家大事”的根本性法律原则,如外交基本原则、军事基本原则、经济建设的基本原则、教育发展的基本原则、改善民生的基本原则、科技进步的基本原则、文化与宣传的基本原则、政党政治的基本原则、健康医疗的基本原则、社会保障的基本原则等等。

第三,现代国家建构的法理是关于“国家”的法之价值,是现代国家法律建构所追求的恒久性与崇高性价值。作为价值的现代国家建构之法理是国家价值与法律价值的融合,这一价值融合有三种形态:其一,自然融合。国家价值与法律价值有着较高的重叠性,国家与法律追求的诸多价值目标都是一致的,例如人权是国家与法律共同的价值追求。其二,寄生融合。这表明一种价值以寄生的方式融合进另一种价值之中,在这两种价值之间有了主次和先后之分。其三,协调融合。这一融合方式既不同于自然融合,因为在有些问题上,国家价值会与法律价值相冲突,二者无法自然而然地融合在一起,因而需要对两种价值作出协调,取一个可以进行融合的“公分母”;同时它也不同于寄生融合,因为在有些情况下,国家价值与法律价值同等重要,不可顾此失彼,也无法对二者作出高低之分。此时需要协调两种价值,对二者进行某种“打折”或作出妥协。

综上所述,吸纳“国家”是国家概念法理化的中轴环节,在思想操作上也是最关键的一环。它一方面上承“正视国家”,使作为方法的“国家”能够进入实质化研究阶段,另一方面它也下接了“融合国家”,奠定了建构一种法理学分析的三维结构的基石范畴。吸纳“国家”这一法理化研究的重点在于,以法理概念作为“国家”进入法理学的入口,在法理的概念范畴之内对“国家”进行对象化处理,使“国家”在现有法理学范式中也能成为一个研究对象。现代国家建构之法理是“国家”在法理概念中对象化的一个结果,它使得引入“国家”后的法学研究依旧属于一种典型的“法理学”研究。这也是“以国家为方法,以法理为目的”的要义所在。

三、融合“国家”:建构法理学分析的三维结构

国家概念法理化的真正目的是将“国家”予以全面“消化”并充分汲取其方法论意义上的“养分”,如此,引入国家概念才能增强法理学自身的研究能力。因此,国家概念法理化的第三个环节便是融合“国家”,即在现代国家建构之法理的范畴内通过建构一个三维的分析结构使国家概念融贯于法理学。

(一)“单向度的人”:当前中国法理学的一个困境

中国法理学从“国家与法的理论”解放出来至今已有近四十年的发展历程,它逐渐形成了独立的学科体系与成熟的理论体系,取得了斐然的成绩。然而,近十多年来,无论是在法理学的内部还是外部,都不断地涌现出研究者对当前法理学研究现状的不满情绪。这种不满情绪既表现为质疑,也体现为辩护,例如对中国法学向何处去的追问、1对法理学之理论作用的捍卫、2中国法理学“死亡论”的提出及其回应、3法教义学与社科法学的争论、4社会理论法学与系统论法学的兴起,5乃至人工智能、基因编辑等技术革命对法理学的挑战6等等。

无论是严苛批评抑或竭力辩护,其实都不同程度地反映出当前中国法理学之批判能力的式微。这是因为中国法理学在长足发展之后形成了一种较为单一的“法律中心主义”的分析图式,这种分析图式不是一种平面式的分析,更遑论立体式的分析,而是只存在法律分析这一单向度的、线性的分析图式。虽然从学科发展的角度上看,法理学以法律自身为目的或中心无可厚非,但是研究者必须要警惕这种目的论或中心论的法理学可能出现的对法律实践之分析的阉割、曲解、缩减、夸大等情况。而法理学之实践批判能力的衰弱,归根结底是法理学之自我批判能力的衰弱。7进而言之,一旦以法律为目的或中心,法理学将无法对作为实践批判的前提条件、理论公设与出发点进行自觉反省、自我反思和自我批判。因此,当前中国法理学的一个困境也表现为它逐渐成了一种单向度的法哲学,“法律中心主义”的分析结构以及主导分析的肯定性思维使得法理学只能采用法律的视角、运用法律的方法、容纳法律的价值、接受法律的目标,而对其他视角、方法、价值、目标视而不见。更准确地说,在目前法理学分析结构中缺少“矛盾”活动的空间,亦缺乏“否定”自身理论基础、根据、原则的思维与勇气,而这将严重弱化法理学本应有的批判力。解决这一困境的出路之一,便是充分认识到,“批判的分析必须从它极力理解的对象中摆脱出来”1。这也是前文正视“国家”部分所强调的,将法理学从自身的目的中解放出来的深意。

总之,就像马尔库塞批判工业社会所塑造的“单向度的人”一样,即丧失否定、批判和超越能力的人,当前中国法理学的困境之一也表现为其受到“法律中心主义”的肯定性思维支配并呈现出一种单向度的分析结构,而逐渐丧失自我否定与批判的能力。正是基于这一困境,本文提出将“国家”引入并融入法理学,使“国家”能成为一个在法理范畴之内对“法律”构成竞争的一个概念,从而否定法理学的法律中心主义架构,破除其目的论的钳制,激活法理学内部的矛盾机制,最终使法理学在一种开放的、宽松的理论或思想实践环境中恢复本应有的批判力。唯有如此,国家治理现代化的法理学研究才能摆脱强势“法治”话语与单一“法治”理路的支配,开创出全新的研究格局。

(二)法理学分析的三维结构:国家概念的施展空间

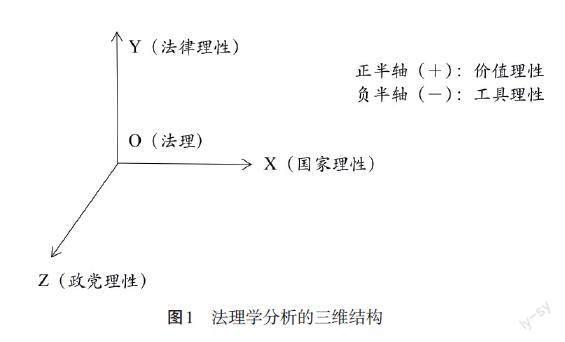

由于当前的法理学分析结构是单向度的,所以融合“国家”的目标无法在这一线性结构中得以实现,毕竟“国家”在“法律中心主义”的法理学中无法获得与“法律”展开竞争的充分空间,换言之,单向度的法理学的内部空间太过狭窄,无法为国家概念的方法论运作提供额外空间。因此,融合“国家”的关键在于为国家概念争取或拓展空间。这就需要研究者在法理学中主动建构一种与单向度、线性分析结构不同的多向度的、立體的分析结构,即由国家理性、法律理性与政党理性共同组构而成的法理学分析的三维结构(图1)。

如图所示,法理学分析的三维结构是由三条坐标轴构成的,分别是国家理性(X)、法律理性(Y)与政党理性(Z),三个向度共同的原点(O)是法理,准确地说,专指现代国家建构的法理;并且每条坐标轴均有正负两个方向2,它们分别代表价值理性与工具理性,二者是理解每一条坐标轴的两个角度,亦是每一条坐标轴包含的两个子主题。显然,这是与单向度法理学分析的线性结构不同的多向度的立体三维分析结构,其不仅包含法律的向度,同时也包含国家与政党的向度。之所以设定这三个分析向度,是出于融合“国家”的必要。换言之,国家概念尤其是具有中国本土学理价值的国家概念必然包含三个向度,即作为国家存在之根据的国家理性(reason of state)、作为治国理政之方略的法律理性(reason of law)以及中国国家建构之领导主体的中国共产党拥有的政党理性(reason of party)。

本文接下来借助马克斯·韦伯的价值理性与工具理性的概念,简要论证每一个坐标轴的内容或主题,它们分别是从不同向度来发现、观察、分析与提炼现代国家建构之法理的根据和标尺。

1.国家理性1

由于“‘国家理性是民族行为的基本原理,国家的首要运动法则”,2所以融合“国家”必须首先从国家理性着手。从价值理性上理解国家理性,主要考察的是有关国家福祉的主题。韦伯在阐释价值理性时指出:“它决定于某种包含在特定行为方式中的无条件的内在价值的自觉信仰,无论该价值是伦理的、美学的、宗教的还是其他的什么东西,只追求这种行为本身,而不管其成败与否。”3价值理性有两个基本特征,其一是对价值的无条件信仰;其二是对价值的追求不问手段,不计后果。由此,国家理性在价值理性的意义上体现为对国家价值的无条件信仰,以及在追求国家价值时可以不问手段,不计后果。换言之,追求国家价值的行为本身就是理性的。因此,在法理学分析的三维结构中,国家理性的正半轴指涉的是现代国家追求自身价值目标之行为的法理。

从工具理性的角度上看,国家理性关心的是与实现国家价值目标息息相关的治国技艺。韦伯对工具理性的定义是,“它决定于对客体在环境中的表现和他人的表现的预期;行动者会把这些预期用作‘条件或者‘手段,以实现自身的理性追求和特定目标”4。与价值理性那种将价值作为信念,并且是不问手段、不计后果的特质不同,工具理性则同时考虑目的、手段与后果。从工具理性角度理解国家理性,国家理性是两种意义上的理性:其一,一种精于算计的理性,其严格按照“目的—手段(后果)”的机制来运作的,这一运作机制最显著的特点就在于“斤斤计较”,或者说,是精于算计或合算,“‘国家理性首先特别要求政治行为高度理性与合算”5。其二,一种关于国家治理实践的理性。在这层意义上,国家理性不是一种理论理性,而是一种实践理性,它是旨在取得最大化国家治理效果的实践理性。故此,在法理学分析的三维结构中,国家理性的负半轴是指现代国家追求行动效益最大化的一系列合理化手段的法理。

2.法律理性

对法律理性的分析同样可以遵循价值理性与工具理性两个视角,在价值理性的意义上法律理性表现为一种法律的实质理性,是对法之崇高价值、理想或信念的义无反顾之追求;而在工具理性意义上的法律理性,则表现为一种法律的形式理性,是一套以法律治理效益为目标的合理化手段与技术。

法律理性的实质理性表现为它的价值性,即“在法律的逻辑品质背后,隐含着的是法律的伦理品质,而逻辑品质之所以能够换形为逻辑力量,正在于其秉有道义力量。换言之,法律的规则性及其本身作为一种规则体系,意味着法律同时必将是一种意义体系”6。据此,法律的实质理性关注的是法之实体价值即道德伦理。就法律治理即法治模式而言,法律的实质理性倡导与支持实质法治。因此,在法理学分析的三维结构中,法律理性的正半轴所指的内容是现代国家展开实质法治之實践的法理。

法律的形式理性是现代法与古代法的根本区别之一,正如韦伯所言:“只有在法律具有形式特征时,才可能在现代意义上以特殊职业方式、法律主义方式和抽象方式看待法律。”7可以说,现代法律之“现代性”鲜明地体现为法律理性的“形式化”。法律理性之形式理性表现为四个方面:第一,法律的形式理性注重法律的系统化与制度化;第二,法律的形式理性表现出强烈的功利计算倾向;第三,法律的形式理性强调程序在法律治理中的重要作用;第四,法律的形式理性推动法律的技术化与职业化。从法律治理模式上看,法律的形式理性则提倡一种形式法治。故此,在法理学分析的三维结构中,法律理性的负半轴也就是指现代国家展开形式法治之实践的法理。

3.政党理性

政党理性(reason of party)是仿照国家理性的一个概念,是一个旨在考察政党活动、探索政党本质、提炼政党运作规律的概念范畴。已有学者指出:“政党是一个具有独立意志、权利及利益追求的社会政治组织,维护自身的生存和发展是政党组织的合理本能。因此,作为对政党自身权利进行判断并加以争取的一种能力,政党理性及时有效地对自身利益及生存发展进行算计和谋划,并将自身利益及存续作为绝对价值和首选目标加以选择和实现,本是其分内之事.不仅无可厚非,而且还十分必要。”1由此可知,政党理性在价值理性的意义上是一种将自身利益与生存发展作为绝对价值目标的信念与追求,在工具理性的意义上是一种对自身利益与生存发展进行算计和谋划的能力。

结合中国国家建构的语境,可以进一步将价值理性意义上的政党理性归纳为对中国梦的追求。意大利著名政治学家萨托利曾经从语义角度分析了“政党”(party)这个概念,他指出:“政党从根本上讲所含的意思是‘部分,而就其本身而言,部分并不是一个贬义词。”2现代政党的产生源于社会的分化,更准确地说,是社会利益的分化。从最初的意义上看,政党首先是代表“部分”群体的利益的,在主张政党竞争的选举制国家,政党代表着“部分”选区或选民的利益,而只有在竞争中胜出成为执政党时,该政党才会重新站在国家的整体利益上开展治理。

纵观中国共产党的历史,其政党理性既表现出与西方政党的某些一致性,但更重要地体现为差别性。之所以说具有某些一致性,是因为中国共产党创立时确实具有一般政党的共性,即代表“部分”人即“阶级”的利益与意志,“无论是何种性质的政党.也无论采取怎样的政党政治形式及运行机制,政党的宗旨和使命都是要维护和实现本党成员及本阶级群众的利益要求”3。由于中国共产党是无产阶级政党,它当然首先代表着广大无产阶级的利益与意志。然而,当中国共产党领导建立新中国之后,其就从原先的革命党转变为执政党,就不仅是中国工人阶级的先锋队,同时也是中国人民和中华民族的先锋队,代表着中国最广大人民的根本利益与普遍意志。因此,中国共产党的两个先锋队性质决定了它是中国特色社会主义事业的领导核心,也在某种程度上克服了政党天然地代表“部分”人利益与意志的局限性,而成为全体中国人民利益与意志的代表者与捍卫者。这一全体中国人民利益与意志,用新时代的话语来概括,就是中华民族伟大复兴的中国梦。因此,在法理学的三维分析结构中,政党理性的正半轴主要是指中国共产党领导全体中国人民朝着中国梦而奋斗的法理。

从工具理性的角度来理解政党理性,其重点不在于考察政党对某一“政治理想”的追求,而在于探究其具备什么样的“政治能力”从而能承担起构建现代中国的历史重任。在取得新民主主义革命胜利之后,中国共产党的“政治能力”主要体现为“执政能力”。2004年中国共产党第十六届中央委员会第四次全体会议通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》为执政能力下了一个准确、全面的定义:“党的执政能力,就是党提出和运用正确的理论、路线、方针、政策和策略,领导制定和实施宪法和法律,采取科学的领导制度和领导方式,动员和组织人民依法管理国家和社会事务、经济和文化事业,有效治党治国治军,建设社会主义现代化国家的本领。”4故此,工具理性的政党理性在中国现代国家建构中具体表现为三方面的执政能力,即科学执政的能力、民主执政的能力与依法执政的能力。从法理学分析的三维结构的角度看,政党理性的负半轴所指涉的内容就是中国共产党为全面实现中国梦而运用与提升执政能力的一系列活动之法理。

综上所述,融合国家需要法理学跳出法律中心主义的窠臼,因为这是一种仅有法律理性的单向度分析结构,而作为方法的“国家”由于提供了一种现代国家建构的视角,“倒逼”研究者在分析国家法治重大实践时不得不考虑与法律理性息息相关的国家理性和政党理性。由此,国家概念的法理化必然要求法理学建构一种“国家理性—法律理性—政党理性”三位一体的理论图式。“三位”即国家理性、法律理性和政党理性,它们是这一理论图式的三个分析轴,辐射了国家、法律和政党三个分析面向,并最终建立了主题更丰富的立体式分析结构。“一体”是指法理,即对国家理性、法律理性和政党理性丰富主题之分析最终都要归结于法理的提炼之上。一言蔽之,“以国家为方法,以法理为目的”。

四、结 语

根据习近平法治思想的核心要义,坚持在法治的轨道上推进国家治理体系与治理能力现代化将是我国在很长一段时间内需要努力完成的国家建构的政治任务,因而它也将是当代中国法理学的长期性核心课题。然而,当前中国法理学对国家治理现代化的研究依旧存在一个亟待解决的问题,即如何在“法治”之外开发出其他富有意义的主题,以及如何在“法治”的话语与理路之外形成其他的话语风格和分析进路?质言之,就是如何使“国家治理现代化”的法理学研究能够别开生面?解决这一问题的关键就在于国家概念的法理化,它是一系列正视、吸纳与融合“国家”的理论化过程,也是一种按照“以国家为方法,以法理为目的”为研究宗旨的思想操作过程。“国家”法理化的直接目标是为当前的“国家治理现代化”的法理学研究供给一个国家概念,补全其所缺失的国家维度,从而拓宽其研究范畴,深化其研究主题,丰富其研究方法。但更深刻的旨趣是,借助国家治理现代化提供的引入“国家”的研究契机,在保持中国法理学理论体系与研究范式之完整性的前提下,通过国家概念的法理化,型塑中国法理学的开放性品格,最终重新激活中国法理学的理论分析与理论批判的活力。

责任编辑:张昌辉