战国秦汉社会视野中的“敦狐”

2022-05-30孙兆华史云畅

孙兆华 史云畅

对于“敦狐”,在讨论里耶秦简时,学者多指出其为人名,目光转而投向对这位名为“敦狐”的迁陵县小吏及其同僚的“守丞”职官研究。比如陈伟主编的《里耶秦简牍校释》第1卷、第2卷(武汉大学出版社2012年、2018年版)、孙闻博的《里耶秦简“守”、“守丞”新考——兼谈秦汉的守官制度》(卜宪群、杨振红主编《简帛研究(二〇一〇)》,广西师范大学出版社2012年版)。相关研究偶涉“敦狐”名义。例如李世持在《秦简人名整理与命名研究》(西南大学 2017年博士学位论文)中考察秦简“人名取义源于动物”时,论及人名“狐”“敦狐”,认为“人名‘敦狐与人名‘狐取义密切相关”。这一点应值得肯定。但又说:“‘敦狐当是姓名连称的人名,‘敦为姓氏,单名‘狐。”实际上,“敦狐”当是双名,视作姓名连称值得商榷。“敦狐”相关人名也曾在秦私印中出现。作为当时一个平凡的人名,“敦狐”自有其命名含义。探讨“敦狐”,或可加深对战国秦汉时期社会面貌的认识,并由后世以“狐”喻“胡”可观察在汉胡交往中产生的文化他者情形。

一、里耶秦简所见人名“敦狐”

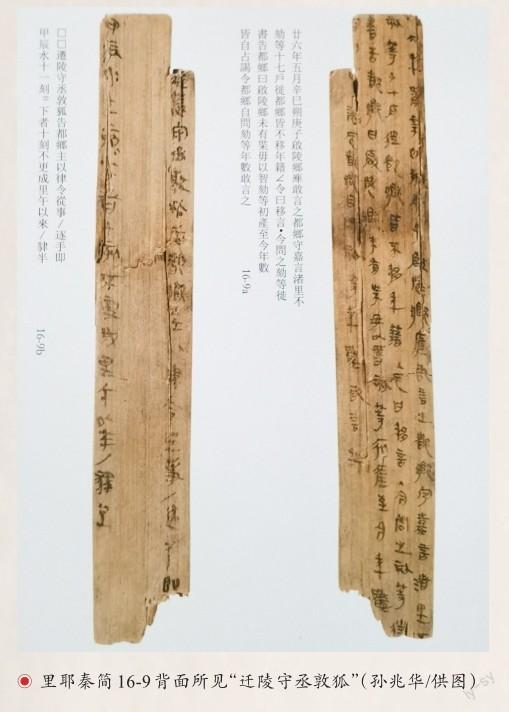

里耶秦简可见人名“敦狐”,身份多为“迁陵守丞”。据已有资料,如里耶秦简博物馆、出土文献与中国古代文明研究协同创新中心中国人民大学中心编著《里耶秦简博物馆藏秦简》(中西书局2016年版)以及陈伟主编《里耶秦简牍校释》第1卷、第2卷,人名“敦狐”共15例。依照年代次序,相关简号依次为9-1112、9-1861、16-9、9-2287、8-406、8-138+ 8-174+8-522+8-523、8-135、16-5、8-1510/8-1522、9-1408+9-2288、9-23、9-705+9-1111+9-1426、6-4、9-1048、9-2267/9-2273。其中14例职官是“迁陵守丞”,1例为“仓守士五(伍)敦狐”,后者年代稍远,是否同一人,存疑。据里耶8-755简,“迁陵廿五年为县”。次年,秦王政二十六年(前221),秦完成统一,《史记》卷6《秦始皇本纪》所谓“尽并天下”。而“敦狐”简所涉年代主要是秦始皇二十六年(前221)、二十七年(前220),二世元年(前209)。

秦军兵锋所指,将原楚国的地方迁陵化为己县。维持地方政治运行的基层官吏应都是秦国人,未遭兵祸身死或没有逃亡的故楚之民多作为编户民。2005年出土的里耶秦简迁陵县南阳里户版,是目前见到的最早的户籍实物。对于各简第一栏“荆”字和“不更”爵位的解释,张荣强在《湖南里耶所出“秦代迁陵县南阳里户版”研究》(《北京师范大学学报》社会科学版2008年第4期)中指出这些爵位“是秦政府在特定时间段授予原楚地民众的,与秦管理下的其他地区至少是与‘故秦的爵位有别”。

来自秦国的基层官吏敦狐,比同时代被遗忘的同僚们更加幸运,在里耶秦简行政文书里留下了自己的名字和相关行政记录。里耶秦简“敦狐”人名简的年代在秦统一前后,推测作为基层官吏的敦狐当时应正值壮年,出生之时应是秦与六国争雄之际。

二、秦印所见“敦狐”相关人名

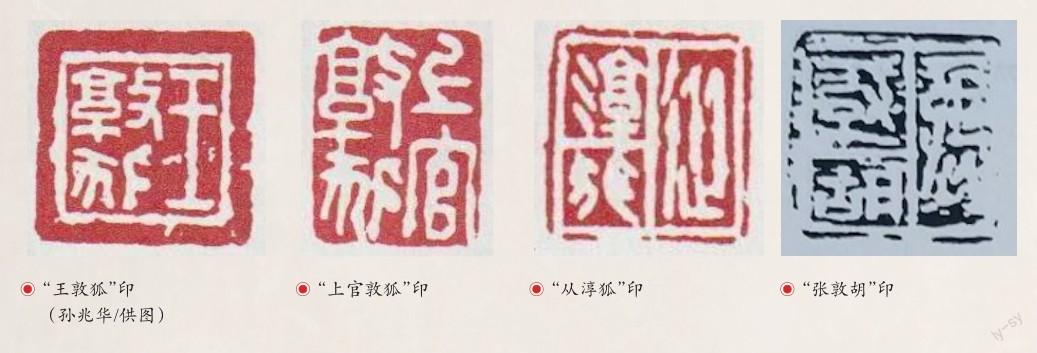

据现有资料,比如赵平安、李婧、石小力编纂《秦汉印章封泥文字编》(中西书局2019年版,第298页、898页)、康殷和任兆凤编著《印典》(中国友谊出版公司2002年版,第三册第2107页)以及黄德宽主编《安徽大学汉语言文字研究丛书·徐在国卷》(安徽大学出版社2013年版,第56—57页),秦私印有“王敦狐”“上官敦狐”,类似的还有“从淳狐”“张敦胡”。对于秦印“敦狐”的解释,目前可见三种意见。

第一种,笔者所认同的基本意见,即“敦狐”,为击狐之义。“敦”字有掷击、敲击、攻击的意思。古籍中常见这种用法。比如《淮南子·兵略》:“敦六博,投高壶。”《孙膑兵法·十阵》:“鼓噪敦兵。”据段亚广《河南话与中原文化》(中国国际广播出版社2014年版,第62页)的意见,河南话中现在还有“敦”为击打之义的用法。

第二种意见,徐在国认为“‘敦、‘淳古通”,“敦狐”人名即“敦圄”,意为似老虎的小型兽类,或仙人名(黄德宽主编《安徽大学汉语言文字研究丛书·徐在国卷》,第56—57页)。这种意见解释迂曲,或许不能切近历史真相。

第三种意见,有的学者像陈光田在《战国玺印分域研究》(岳麓书社2009年版,第369頁、383页、396页)中将“敦狐”这一类人名这样书写:上官敦狐(胡)、敦狐(胡)、从淳(敦)狐(胡),或归类为“有关打击匈奴的”,与“张敦胡”“张破戎”“巧罢师”并列。大概是“狐”“胡”可通这种意见的反映。又比如,刘钊认为:“先秦两汉时期的人名名无定字,常常使用假借……不同声符的假借如‘王敦狐又作‘张敦胡。”(刘钊:《古文字中的人名资料》,《吉林大学学报》1999年第1期;收入刘钊等主编《厦大史学》第一辑,厦门大学出版社2005年版,以及刘钊《古文字考释丛稿》,岳麓书社2005年版)

秦地处西陲,与戎人军事交往颇多。据《史记》卷6《秦始皇本纪》、卷15《六国年表》、卷88《蒙恬列传》相关记载,蒙恬兵向匈奴应该是在秦始皇二十六年(前221)统一后不久。可以说,真正与胡人或说对匈奴的重要战争是在统一之后秦始皇命令蒙恬所展开的一系列军事活动。由上述里耶的“敦狐”人名简可知,命名之时,秦与六国正处争雄之际。据相关研究(赵瑞民:《姓名与中国文化》,中央编译出版社2016年版,第77页;孙兆华:《出土文献视野中秦汉人名的时代特色》,李禹阶、常云平主编《国家与文明》第二辑,科学出版社2020年版),先秦秦汉命名多质朴,那么未尝不能以纪念猎狐之事来作新生儿之名。所以,关于“敦狐”的命名,当时秦国正致力于统一战争,与戎、胡交往可能是较为平和的,“敦狐”命名或许与猎狐有关,而与对匈战争无关。古文字学者认为的胡、狐声符假借问题,因“张敦胡”印只发现一例,是否可以反过来理解,即这里的“胡”通“狐”呢?反映秦汉时代战争状态的人名有时间较晚的“破胡”“破戎”这一类,而时代较早的“敦狐”可能并不与此相关。

三、“敦狐”:战国秦汉社会的猎狐风习

先秦时期的狐狸毛皮已为时人所重,甚至到了“集腋成裘”的程度。狐裘为贵族显达所服用,最珍贵的狐白之裘贵重至千金。延至秦汉时期,上层在游猎活动中猎狐,普通民众猎狐更多为了获取狐狸皮毛的经济效益,猎狐风习盛行可以想见。

据王子今在《上林繁叶——秦汉生态史丛说》(上海人民出版社2021年版,第1—8页)中对秦汉时期宫苑的考察,我们知道秦穆公时有“具囿”,秦始皇时代有所谓“五苑”,专称的有“上林苑”“宜春苑”“鲲蹄苑”“兔园”“梁山苑”“骊山苑”等,汉代则有“上林苑”“博望苑”“黄山苑”“乐游苑”“宜春下苑”“甘泉苑”“御宿(羞)苑”“思贤苑”“西郊苑”“梨园”等,以及泛指的“三十六苑”。苑囿范围广大,有“林麓之饶”,野生动物当不在少数。射猎是当时社会上层喜爱的活动,射猎对象包括“狐”在内。

据《汉书》卷51《贾山传》记载,西汉时期,汉文帝一度沉迷射猎,“日日猎射,击兔伐狐”,大臣贾山认为“击兔伐狐”已经影响到帝王功业,因此建议“少衰射猎”“方正修洁之士不得从射猎”。文帝的孙子,即位之初的汉武帝也爱好游猎。《汉书》卷65《东方朔传》言汉武帝曾“入山下驰射鹿豕狐兔,手格熊罴”。这引起东方朔的进谏。虽后来汉武帝赏赐了东方朔,但依旧“遂起上林苑”。“上林苑”作为皇家苑囿,其中必然多狐,在“兔狐之苑”中“驰射鹿豕狐兔”,让年轻的汉武帝乐此不疲。后来的汉成帝曾命人“捕熊罴豪猪虎豹狖玃狐兔麋鹿,载以槛车,输长杨射熊馆”。“射熊馆”麇集了其他地方包括狐狸在内的野兽。《汉书》卷87下《扬雄传下》言:“令胡人手搏之,自取其获,上亲临观焉。”大臣扬雄当时予以讽谏,从而留下了《长杨赋》这一名篇。

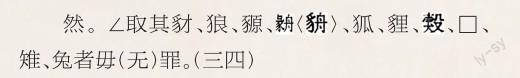

统治者为专享苑囿游猎,甚至制定了专门律法。1989年湖北出土龙岗秦简,其中有整理者编为禁苑类的律文。据中国文物研究所、湖北省文物考古研究所编《龙岗秦简》(中华书局2001年版,第85—86页),可见:

鹿一、彘一、麇一、麃一、狐二,当(?)完为城旦舂,不□□□(三三)

考察猎狐风习,需关注狐狸性喜通墓穴而居这一现象。这一现象也许一定程度上催化了时人猎狐的情绪。

1986年,甘肃省文物考古研究所在天水放马滩发掘若干秦汉墓葬,其中M1秦墓的时代是战国晚期,该墓出土秦简里有一篇300多字的《志怪故事》,讲述了“丹”这个人复活的奇异经过。甘肃省文物考古研究所、天水市北道区文化馆《甘肃天水放马滩战国秦汉墓群的发掘》(《文物》1989年第2期)、何双全《天水放马滩秦简综述》(《文物》1989年第2期)以及甘肃省文物考古研究所编《天水放马滩秦简》(中华书局2009年版)对此有详细介绍。据邬文玲《读天水放马滩秦简〈志怪故事〉札记》(《国学学刊》2015年第4期)和姜守诚《出土文献与早期道教》第一章《放马滩秦简〈志怪故事〉考释》(中国社会科学出版社2016年版)对相关简牍文字的进一步校释,今略举简文一节如下:

丹所以得复生者,吾(语)犀武舍人,犀武论其舍人尚命者,以丹未当死,因告司命史公孙强,因令白狐穴屈(窟)出丹,立墓上三日,因与司命史公孙强北之赵氏之北地柏丘之上。

其中提到“白狐穴屈”的情节,抛开“怪力乱神”不谈,这似乎暗示战国时期人们比较熟悉狐狸喜借助人类墓地而穴居的情形,以至于此种素材被选作《志怪故事》细节。晚期的材料,也可资参照。承复旦大学仇鹿鸣先生提示,比如唐律“诸穿地得死人不更埋,及于冢墓燻狐狸而烧棺椁者,徒二年;烧尸者,徒三年。缌麻以上尊长,各递加一等;卑幼,各依凡人递减一等”;又有“若子孙于祖父母、父母,部曲、奴婢于主冢墓燻狐狸者,徒二年;烧棺椁者,流三千里;烧尸者,绞”(刘俊文撰:《唐律疏义笺解》,中华书局1996年版,第1326—1327页)。所谓“于冢墓燻狐狸而烧棺椁者”或“烧尸者”提示我们注意,狐狸居于人类墓地,引得一些人为获得一定经济利益而采取“燻”的方式来猎狐。由于不慎而造成“烧棺椁”或“烧尸”,法律对此有相应处罚。唐律所见“于冢墓燻狐狸”,虽属于后代,但揆情度理,战国秦汉时期即便律令不设规定处罚,亦当不乏这样的事件发生。

四、“胡”与“狐”:秦汉以降胡汉交往中的文化他者之喻

关于狐与胡的关系,陈寅恪最早指出狐臭与胡人之间的联系,认为腋气本西域胡人生理特征,应称为“胡臭”。胡汉交融日久之后,因“胡臭”不分民族都或多或少存在,自然引人怀疑是否用词合适,因似野狐之气,于是改称“狐臭”(陈寅恪:《狐臭与胡臭》,《语言与文学》,1937年6月)。

此后,黄永年进一步论证,认为南北朝隋唐时期西域胡人东迁颇多,于是造成了“狐臭”与“胡臭”的联系;“狐臭”之说法取代“胡臭”一词而流行,关键是当时社会上存在以“狐”诟“胡”的社会风气(黄永年:《读陈寅恪〈狐臭与胡臭〉兼论狐与胡之关系》,《唐史十二讲》,中华书局2007年版)。

民俗学者任志强则通过考察唐代數量特多的狐精故事(在精怪故事中居首位),指出故事中的狐狸精不是简单的精怪想象,而是对居住在中土的西域胡人的隐喻。民俗学视野中的唐代以“狐”喻“胡”现象,这里仅举姓氏方面的例子稍作说明。唐代,胡人纷纷进入唐之疆土进行生产、贩运、生活等活动,与汉人通婚,定居而改用汉姓。向达指出,从康居来的以康为氏,安国的姓安,月氏的姓支,曹国的姓曹,鄯善的姓鄯,这些是以原住国为姓氏。还有,龟兹人以白为氏,焉耆人以龙为氏,疏勒人以裴为氏,于阗人以尉迟为氏。西域胡人入华虽改汉姓,但名字还有西域特色,后代则姓名都华化了(向达:《唐代长安与西域文明》,重庆出版社2009年版,第73页)。任志强接着阐释:“‘千年之狐,姓赵姓张;五百年之狐,姓白姓康这一俗语暗示‘千年之狐(来华已久的胡人)已具有纯中国化的姓氏,而‘五百年之狐(来华不久的胡人)的姓氏则仍带有胡人的气息,狐狸人格化的程度在某种意义上折射出胡人汉化的程度。”(任志强:《狐与胡:唐代狐精故事中的文化他者》,《民族文学研究》2013年第6期)

五、结语

“敦狐”相关人名虽然微小,但也许反映了战国秦汉时期的社会面貌——猎狐风习的普遍存在影响着民众的日常生活。里耶秦简及秦印等出土文献所见人名“敦狐”,一定程度上反映出战国秦汉人命名时依然采取质朴的态度。

基于年代较为明晰的里耶“敦狐”人名简的考察,初步否定了因声符假借存在“狐”通“胡”而“敦狐”人名具有涉及对胡军事交往的意见,即便存在声符假借,即如何解释“张敦胡”一例秦印孤证,也不能排除胡通狐的情况,那么“敦狐”人名反映猎狐风习的意见仍然能够成立。

随着汉代及后世与胡族外邦交往加深,出现了以“狐”喻“胡”的社会现象,大概体现了胡人在融入汉人社会的过程中作为文化他者的一面,而随着交往融合的进一步加深,唐以后以“狐”喻“胡”影射异族的现象也就慢慢消失。

(作者单位:孙兆华,首都师范大学历史学院;史云畅,中国人民大学附属中学)