“博物馆热”背后的文化密码

2022-05-30

聚焦热点

【热点1】

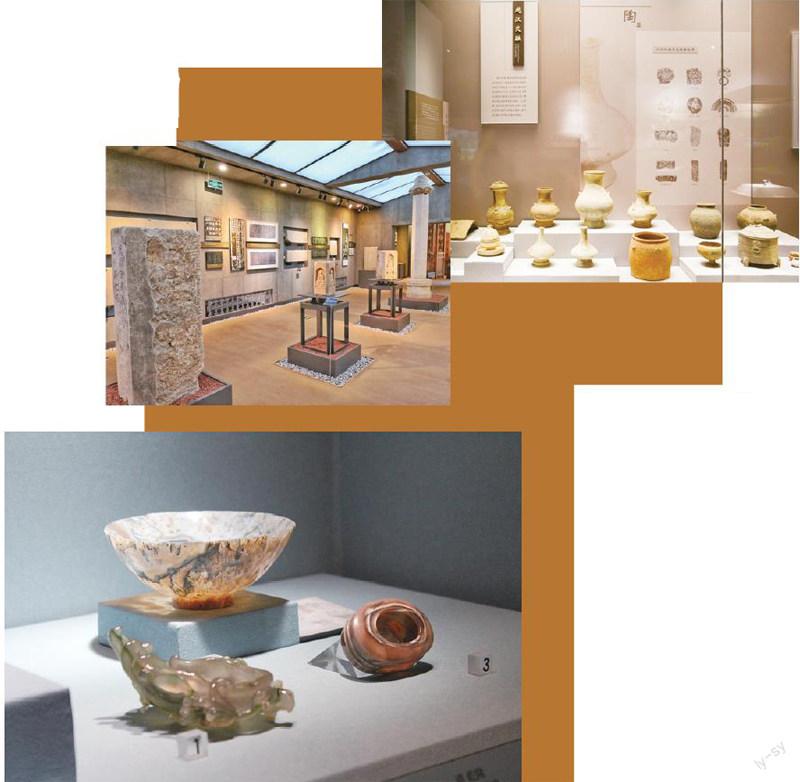

近期各地博物馆迎来参观热潮。一票难求、门庭若市成为博物馆的日常,各类衍生文创产品亦备受热捧。近年来,文博游已然成为潮流时尚,饱览文物真迹、享受文化盛宴,博物馆正在被越来越多的人列为出游计划中的必选项。博物馆“打卡热”的兴起,离不开大众对博物馆历史文化价值的发现和认同。另一方面,当今考古发现与学术研究也在“反哺”社会,让历史与现实产生互动。比如,海昏侯国遗址发掘、三星堆遗址发掘、《夏商周断代工程报告》发布等考古成果,不仅追溯了中华文明的起源,更为大众解答了尘封数千年的历史疑团,极大调动了人们对于文化溯源的兴趣。除此之外,博物馆自身也在积极探索转型,以满足人们不断增长的文化需求。

◆解读

在大众眼中,文物不再是古董,而是历史的浓缩、文化的结晶。这种大众认知的转变与推进,促使博物馆游览持续升温。“博物馆热”折射出人们已不再单纯满足于简单的、传统的博物馆参观,而是产生了深入历史场景、触及历史语境的“沉浸式”体验需求。

【热点2】

近年来,大众媒体以文化资源入题,通过先进技术带领观众“古今穿越”,《典籍里的中国》《中国考古大会》等文化節目聚焦传统典籍、考古遗址、中华国宝、节日文化等主题,以昂扬的文化自信、贴近大众的传播语态,在广大观众心中唤醒了“文化之根”。大数据、人工智能、线上交互场景的新颖应用,也为文化遗产插上了新时代的翅膀:游戏技术和文旅产品结合、数字场景模拟与还原、沉浸式云游观展等新工具、新体验,实现了让文物“自己说话”。“云游长城”小程序通过游戏技术打造出一座“数字长城”;7月22日,国家博物馆迎来了新员工——虚拟数智人“艾雯雯”。文化遗产保护与元宇宙的结合引发无限畅想,数字文保“科技+文化”也开启了更多可能性。

解读

文化遗产不仅生动诉说着过去,也深刻影响着当下和未来。迈入新时代,我们要深刻认识我国文化遗产保护传承面临的新形势,让散布于锦绣大地的文化遗产进一步“活起来、亮起来、传起来”,让大众得以共享文化之美,为坚定文化自信提供有力支撑。

【热点3】

近来,“看展式社交”成为网络热词。据媒体报道,年轻人热衷看展,并乐于在社交媒体上分享自己的看展体验。20世纪中后期,世界进入“博物馆繁荣”的时代,越来越多普通人进入博物馆完成观众与艺术家、与历史、与文化的对话。中国是世界上少有的全面实施博物馆免费开放政策的国家,自2008年起,中央财政每年投入30亿元用于博物馆免费开放补助。目前我国90%以上的博物馆向公众免费开放,基本实现了参观博物馆“零门槛”。2021年,全国博物馆举办展览3.6万场,接待观众近8亿人次,其中青少年群体是主要人群。这是“看展式社交”的硬件条件。而互联网的普及和社交媒体的兴起也是“看展式社交”大行其道的一个重要原因。

解读

一次看展活动,不仅在时间上有延长,在思想深度方面也远超之前。吸纳知识、体验文化,陶冶情操、升华气质,了解社会、思考人生、享受乐趣,在这些常见的标签之外,如今去博物馆、艺术馆看展览又被贴上了志同道合、交流互动的新标签。

各方观点

珍视“博物馆热”背后的文化寻根需求

章 成

从社会学层面来看,大众热衷博物馆游,或可解读为一种群体意识下自发的文化“寻根”实践。社会学家费孝通在关于文化自觉理论的相关阐述中指出,文化自觉建立在对“根”的找寻与继承上。寻根问祖,是中华民族传统文化的组成部分,同时也是当今社会群体意识的重要基础。博物馆所藏文物文献,记录了中华民族在各个历史时期的政治、经济、文化面貌,将中华文化的历史长河直观地展示在观众面前。面对这条历史长河,参观者既可探源溯流,又可展望未来。通过游览博物馆的社会活动,大众的文化归属心理得以满足,春露秋霜的情怀得以安放,民族文化自信得以增强。博物馆文创产品,则是对大众文化自觉“寻根”探索延伸需求的回应与满足。博物馆以其自身具有的普遍性、直观性、趣味性,正当其时地成为人们文化“寻根”的圆梦之所。

(摘编自《光明日报》2022年8月26日)

博物馆要做好文化育人大文章

梁 红

博物馆是保护和传承人类文明的重要场所,是连接过去、现在、未来的桥梁。大数据、人工智能、云计算、5G、虚拟现实、区块链……新一代数字技术的发展,为博物馆社会教育工作打开了新的想象空间。在虚拟现实中营造高沉浸感的学习场景,在“数字教师”的导引下进行一对一的互动,利用大数据分析社会教育过程和效果并不断进行优化……乘着数字化、智能化的“东风”,博物馆社会教育工作可以突破时间空间的限制,拓宽文化触达观众的途径,更好地激活文物中蕴藏的历史密码、文化信息、精神基因。当博物馆的展品和科技深度融合,社会教育工作就拥有了前所未有的吸引力、感染力。发挥好博物馆这所大学校的作用,是文化惠民的初心体现,也是文化育人的使命所在。让更多人与优质文化资源相遇,让传统文化更好地浸润当代生活,博物馆必将在文化长河、时代脉动中保持不断向上的强大生命力。

(摘编自《人民日报》2022年8月22日)

不断增进人民文化福祉

邹 翔

近年来,不论是《我在故宫修文物》《国家宝藏》《唐宫夜宴》等视听产品,还是火爆出圈的文创雪糕、考古盲盒,一大批优质文化供给丰富了人们的精神文化生活,彰显了文化创新创造的活力。实践证明,繁荣文化文艺创作生产,努力提供更多优质公共文化产品和服务,才能让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。推动文化发展、建设文化强国,从根本上说是为了更好满足人民日益增长的精神文化生活需要,不断丰富人民的精神世界、增强人民精神力量。当前,我国文化需求和文化供给之间还存在结构性矛盾,“缺不缺、够不够”问题总体上得到解决,“好不好、精不精”问题越来越凸显。这对文化事业和文化产业的繁荣发展提出了新要求,也创造了新空间。

(摘编自《人民日报》2022年9月8日)