将赣南红色文化资源融入课程思政

2022-05-30杨东冬

杨东冬

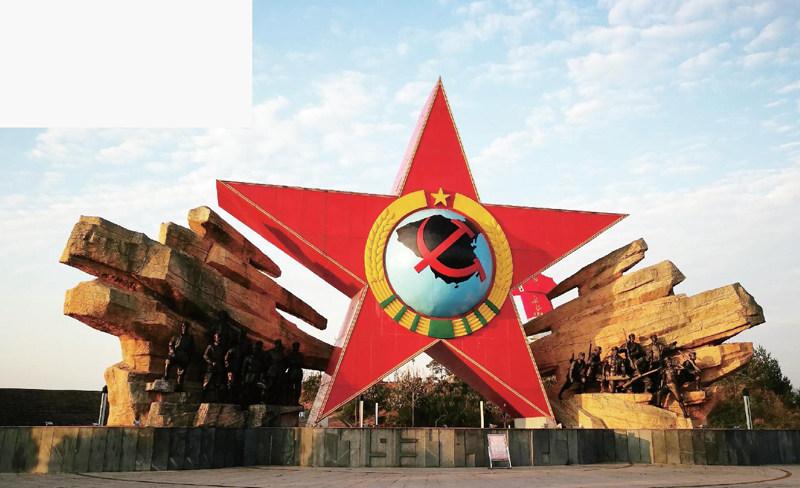

作为中央革命根据地、共和国摇篮、中央红军长征出发地和苏区精神、长征精神发祥地的赣南,红色文化资源非常丰富。赣州中学挖掘红色文化资源,促进红色文化资源创造性转化和创新性发展,引导学生从红色基因中汲取强大信仰力量,争做社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

党的十八大提出“把立德树人作为教育的根本任务”,党的十九大进一步强调“落实立德树人根本任务,发展素质教育”。基于此,赣州中学各学科教师在完成学科知识教学任务的同时,将赣南红色文化资源融入各学科教学,着力加强课程思政教育。

一、明确立德树人方向

2021年1月,教育部印发的《革命传统进中小学课程教材指南》指出:“将革命传统全面融入课程教材,对中小学革命传统教育目标、内容、方式等进行顶层设计。”无论是义务教育阶段的革命传统文化教育,还是高中阶段的革命传统作品研习、研讨,都是为了落实习近平总书记在全国教育大会上强调“以凝心聚力、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标”的工作要求,明确立德树人的大方向,让革命传统教育深入中小学课程。

二、收集和整合各类红色文化资源

赣南红色文化资源灿若星辰,红色文化遗址有瑞金叶坪革命旧址群、于都红军长征出发地、安远天心整军陈列馆、宁都中央苏区反“围剿”战争纪念馆等,红色故事有《红井》《八子参军》《望夫石》《曾山与半面红旗》等,红色歌谣有《送郎当红军》《苏区干部好作风》《新战士之歌》等,红色诗词有《减字木兰花·广昌路上》《渔家傲·反第一次大“围剿”》《渔家傲·反第二次大“围剿”》《清平乐·会昌》《菩萨蛮·大柏地》《梅岭三章》《赣南游击词》等,红色理论文章有《寻乌调查》《反对本本主义》《兴国调查》《长冈乡调查》《东塘等处调查》等。学校发挥主导作用,组织和协调教师收集和整合各类赣南红色文化资源,融入思政课程教学实践,为学生学习和教师教学的有效实施创造有利条件。

三、处理好各类课程关系

思政课教师是课程思政建设的主力军和领头羊,学校组织思政课教师开发赣南红色文化资源课程,将思政课与赣南红色文化资源有机结合。

1.思政教育有机融入各学科课程。课程思政建设除了要发挥思政课的重要作用外,还要实现各学科红色文化的融入。如:在历史课教学中结合赣南革命的历史讲述社会历史发展中的偶然性与必然性,探究人类社会历史的发展规律;在音乐课教学中传唱红色歌谣、学跳红色舞蹈,让学生感受革命先辈的精神风貌;在美术课教学中结合红色宣传画,让学生感受当时的人民群众参与革命的正确性、必然性;在地理课教学中融入乡土地理知识……思政教育有机融入各学科,对赣南红色文化资源进行全景式展示、全员式宣传、全科式育人,从而扎实有效地推进课程思政建设。

2.积极开发实践型、活动型思政课程。学校在推进课程思政的建设中,除了对传统课堂的内容和形式进行优化升级外,还积极开发实践型、活动型课程,充分发挥赣南红色文化资源在第一课堂的延展作用。如:在对接校外相关部门和团体组织开展的相关活动中,定期开展系列主题教育活动,建立红色文化社团,进行红色文化资源调查,举办红色文化知识竞赛、红色文化歌曲比赛活动,播放红色文化电影,开展红色文化研学活动。校园电视台制作相关红色文化节目,广播站定时播放红色文化歌曲,学生会布置红色文化展板,营造校园红色文化研习氛围。一系列活动的开展,既加强了思政教育,又在潛移默化中打造了具有赣南特色的红色文化校园。

3.建立和完善相关保障监督机制。为有效推进课程思政建设,学校建立了以书记、校长为组长的保障监督机制,有效协调党政办、政教处、科研处、教务处、团委等部门,建立制度,明确责任,督促落实,推进赣南红色文化资源的收集、整合、编制、利用、创新,及时对各学科落实课程思政的情况进行监督、反馈、指导,对有效落实课程思政建设要求的学科和个人进行表彰、宣传。

四、构建多元评价体系

1.坚持评价教师的教和评价学生的学相结合。教师是推进课程思政建设的主导者,学校在教学设计、课堂教学、教学竞赛、校本课程开发、社团课开设等方面对教师进行考核和评价。课程思政建设的落脚点是学生,学校对学生在红色文化知识掌握、革命批判思维的培养和对红色文化的情感、态度、价值观认同等方面给予评价。

2.坚持标准性评价和表现性评价相结合。标准性评价是指纸笔测试,用于检测学生对红色文化知识的掌握情况,表现性评价涵盖学生参与讲红色文化故事、读红色文化书籍、诵红色文化诗词、唱红色文化歌谣、绘红色文化画作、展红色文化创作作品,标准性评价与表现性评价相结合共同推进红色文化育人取得实效。

(作者单位:江西省赣州中学)