中药甘松的历史沿革

2022-05-30杨祎辰王二欢王继强党艳妮孙珍珍安莉刘腾恬马存德

杨祎辰 王二欢 王继强 党艳妮 孙珍珍 安莉 刘腾恬 马存德

【摘 要】 甘松已有1200余年的药用历史。长期以来,甘松药材供给依赖野生资源,当前濒临灭绝。文章按照时间顺序,从名称、基原、产地、采收、加工、炮制、性味归经及功效等方面对历代本草典籍中有关甘松的记载进行考证研究。研究发现,古今本草专著所记载的甘松药材基原一致,产地无大幅变迁,功效主治大致相同。通过对中药甘松进行系统的历史沿革考证,规范甘松药材的应用,为甘松的深入研究提供理论基础。

【关键词】 甘松;基原;功效;历史沿革

【中图分类号】R281 【文献标志码】 A【文章编号】1007-8517(2022)14-0045-08

The History of Chinese Medicine Nardostachyos Radix Et Rhizoma

YANG Yichen1,2WANG Erhuan2WANG Jiqiang2DANG Yanni2SUN Zhenzhen1AN Li2LIU Tengtian2MA Cunde1,2*

1.Shanxi Institute of International Trade & Commerce, Xianyang 712046, China;

2.Shanxi Buchang Pharmaceutical CO., LTD., Xi'an 710075, China

Abstract:Nardostachyos Radix Et Rhizoma has more than 1200 years of medicinalhistory. For a long time, the supply of Nardostachyos medicinal materials has relied on wild resources and it's currently on the verge of extinction. In chronological order, the records were studied in terms of name, origin, place of production, harvest, processing, processing, nature and flavor, and efficacy. The study found that the origin, place of production and efficacy and indications are roughly the same. Through systematic textual research on this traditional Chinese medicine, inordertostandardize the application.

Key words:Nardostachyos Radix Et Rhizoma; Origin; Efficacy; History

甘松既是藏藥,又为我国传统中药材,药用历史悠久。外用祛湿消肿,内服则有理气止痛、开郁醒脾之功效。现代药理研究[1]表明,甘松具有抗心律失常、抗心肌缺血、调节血压等作用。随着人民生活水平的提高和医疗保健意识的增强,甘松药材的用量逐年增大。但是,甘松适宜的生长环境严苛,常年以来,药材供给完全依赖野生资源。因此,甘松的野生资源破坏严重,濒临灭绝。甘松被列入2019年CITES濒危野生动植物种国际贸易公约附录Ⅱ。基于上述甘松的资源现状,为更好地明确传统中药甘松的来源,规范甘松药材的应用,有必要对甘松的名称、基原、产地、采收、加工、炮制、性味归经及功效等方面进行系统性考证,为甘松的深入研究提供理论基础。

1 名称考证

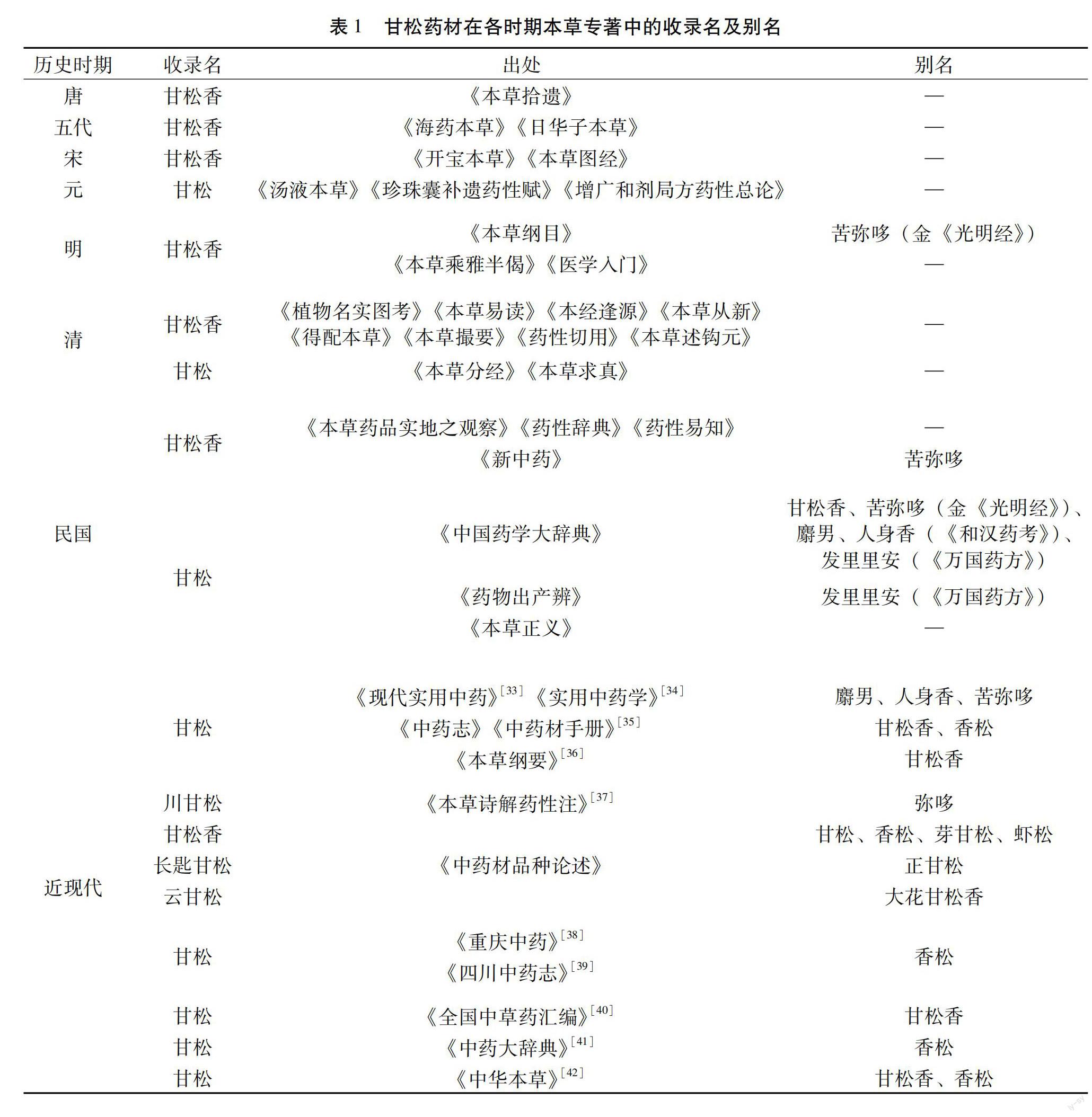

甘松,又称甘松香、香松。陈藏器的《本草拾遗》以甘松香之名首载此药[2]。而后,《日华子本草》[3]及李珣的《海药本草》[4]亦有著录,《开宝本草》正式收载甘松香为正品[5]。苏颂《本草图经》收载甘松香,其曰:“丛生山野,叶细如茅草,根极繁密。八月采,作汤浴,令人体香。”[6]王好古的《汤液本草》[7]《珍珠囊补遗药性赋》[8]及《增广和剂局方药性总论》[9]均以“甘松”之名收录该药材。李时珍对“甘松香”得名解释为“产于川西松洲,其味甘,故名”[10]。松洲,即今松潘县,为四川省阿坝藏族羌族自治州辖县。《本草乘雅半偈》有云:“甘松香,臭味如松,香草也。”[11]而后,倪朱谟的《本草汇言》[12]、李梃的《医学入门》[13]、吴其浚的《植物名实图考》[14]、汪讱庵的《本草易读》[15]、张璐的《本经逢源》[16]、吴仪洛的《本草从新》[17]、严西亭的《得配本草》[18]、陈其瑞的《本草撮要》[19]、杨时泰的《本草述钩元》[20]以及徐大椿的《药性切用》[21]皆收载为“甘松香”。而姚澜的《本草分经》[22]及黄宫绣的《本草求真》则收载为“甘松”[23]。可见,古代本草中多以“甘松香”之名收载甘松药材,其中,“甘”即其味甘,“松”即产自川西松洲,“香”则因其芳香之气。

赵燏黄的《本草药品实地之观察》[24]、黄劳逸的《新中药》[25]、吴克潜的《药性辞典》[26]均以“甘松香”之名著录。《中国药学大辞典》[27]、陈仁山的《药物出产辨》[28]、张山雷的《本草正义》[29]及《药性易知》[30]则收载为“甘松”。近现代专著多沿用古代及民国时期本草著作中记载的甘松命名。“香松”首见于《中药志》[31]中,谢宗万在《中药材品种论述》[32]中收载甘松香、长匙甘松及云甘松,别名甘松、香松、芽甘松、虾松及正甘松等。其余本草专著均未有发现。详见表1。

2 基原考证

《中国高等植物图鉴》(1975)在败酱科下收录匙叶甘松Nardostachys jatamansi DC.和甘松Nardostachys chinensis Batal.[43],如图2 A所示。《中国植物志》(1986)中收载甘松属共3种,分布于喜马拉雅山区,我国产2种,分布于青海、四川、云南和西藏,分别为甘松Nardostachys chinensis Bat.和匙叶甘松Nardostachys jatamansi (D. Don) DC.[44]。《中国高等植物》(2005)中记载,甘松属为单种属,为甘松Nardostachys jatamansi (D. Don),别名匙叶甘松,产云南西北部、四川、西藏南部及青海东部[45]。《Flora of China》(《中国植物志》英文版,2011)将甘松Nardostachys chinensis Bat.删除,明确指出甘松属共2种,分布于喜马拉雅山区,我国产1种,即N. jatamansi (D. Don) DC.[46],沿用至今。李莹等[47]学者通过对国内外文献进行考证以及国内各藏区实地采样,观察并比对甘松原植物形态,最终得出结论,即甘松N. chinensis Bat.和匙叶甘松N. jatamansi (D. Don) DC.实为一个种,与现行《药典》及《Flora of China》保持一致。故在上述研究基础上,现对古今本草专著中甘松药材的基原进行系统性考证。

2.1 古代 《本草拾遗》首次对甘松的植物形态作出描述“丛生,叶细”,《开宝本草》沿用此说法。《海药本草》记载甘松“苗细,引蔓而生”,《本草图经》曰:“丛生,叶细”,《本草乘雅半偈》又有“叶细如茅,引蔓丛生,根极繁密”。“丛生、叶细”符合今甘松属植物特征,但“根极繁密”无法与今甘松属植物主根粗长的特点相对应。此一时期本草著作中所载甘松的原植物形态描述较少,难以作出准确的判断。

吴其浚在《植物实名图考》中对甘松的植物形态,作出较为详尽的描述:“高仅五六寸,似初生茆而劲,根大如拇指,长寸余。”清代1寸约为3.2~ 3.5cm,从形态、株高、根粗来看,符合今甘松属植物的特征。又记载:“鲜时无香,干乃有臭。”此处,原意应为甘松的根茎部有烈香,然叶子无味,确为今甘松属植物。而后的古代本草著作在甘松的植物形态方面未有发现。《本草便读》中收录甘松,附图如图1所示与《本草图经》的文州甘松香相近[48],或为须根系植物,根部特征不明显。

2.2 民国 赵燏黄[24]对北平市场流通的甘松根部生药与采自四川的败酱科Nardostachysjatamansi DC.带根植物标本进行对比,认为二者基原一致。其在《本草药品实地之观察》记载道:“本品为黑褐色乃至红褐色之带芽根茎,长3~5 cm,茎0.5~1.5 cm”,即根茎短小;又“根茎之大部分似已截除,仅余根出幼芽及1/3之根部矣,全体似虾状而弯曲有之,上戴许多根出叶片,呈暗红褐色”,即上端有茎、叶残基,多弯曲;“质颇轻脆,易于破折,破折面不平坦,呈木质状而疏松”,即质松脆,易折断;“有芳香性之特臭与苦味”,这与今《药典》甘松药材性状一致。

黄劳逸的《新中药》中收录甘松香,对其来源记载为:“败酱科Nardostachysjatamansi之地下茎”,对其形态描述为“表面灰褐色,长三四寸、茎二三分,有副根,茎根屈曲多须根,状如虾。”黄克潜在《药性辞典》对甘松性状描述为:“其地下茎如虾状,有须,灰褐色,味香。”均与今《药典》甘松药材性状保持一致。

2.3 近现代 《中药学》收录甘松,对其原植物形态描述为“败酱科多年生草本,茎高一尺余,叶自根生,平滑,或有刺毛,全缘,花顶生,呈伞形花序”[49],符合甘松属植物特征。《中藥志》收录的甘松原植物为败酱科Nardostachys chinensis,并作详述:“多年生矮小草本,植物有强烈松节油样香气,高20~35 cm,”典型的败酱科植物特征;“茎上端略被短毛,靠根处有极少数细线状棕色叶基”“叶片窄线状倒披针形或倒披针形,先端钝圆,中部以下渐窄略成叶柄状,基部稍扩展成鞘,全缘”“花成球状密伞花序”及“瘦果倒卵形”均为甘松属植物特征,故可断定为今甘松N. jatamansi (D. Don) DC.。附图如图2 B所示。

《药材学》中收载甘松为“败酱科(Valerianaceae)植物甘松(Nardostachys chinensis)及其他同属植物的干燥根茎”,描述为:“叶倒披针形,无柄,全缘,头钝圆,基渐尖,叶脉平行”“夏日抽单一直立花茎”“顶端生聚伞花序”及“瘦果”[50],均为甘松属植物特征。故可断定为今甘松N. jatamansi (D. Don) DC.。附圖如图2 C所示。

谢宗万在《中药材品种论述》中记载,当时市场流通的甘松药材的原植物有三,分别为:“甘松香Nardostachys chinensis Batalin、长匙甘松Nardostachys jatamansi DC.及云甘松(大花甘松香)Nardostachys grandiflora DC.”,并指出前两者系历来药用甘松香之正品,分别作形态描述。其中,甘松香“叶自地面丛生,叶片倒披针形,顶端钝圆,基部渐狭,无柄,全缘,叶脉平行,微有柔毛”及“花生于花茎顶端,集为头状聚伞花序,瘦果”为甘松属植物特征。长匙甘松与前者形态相似,仅叶片有区别,即“宽为长度的二分之一”,故可断定此二种为今甘松N. jatamansi (D. Don) DC.。另有云甘松(大花甘松香),即Nardostachys grandiflora,谢宗万称其“主产云南”,亦作药用。《云南中药志》收载甘松,来源为甘松Nardostachys chinensis Batalin及甘松香Nardostachys jatamanii (Wall.) DC. 的根及根茎,“生于海拔3500~4500 m的高山草原地带,迪庆地区有分布”[51],并无Nardostachys grandiflora的记载。

《全国中草药汇编》(1975)中收录甘松为败酱科甘松属植物甘松香Nardostachys chinensis Batal.及匙叶甘送香N. jatamansi (Wall.) DC.的根及根状茎。《中药大辞典》(1977)和《中华本草》(1999)中均收录甘松为败酱科植物甘松香Nardostachys chinensis Batal.或宽叶甘松Nardostachys jatamansi (D. Don)DC.的根及根茎。上述均与《中国高等植物图鉴》(1975)保持一致。

综上,我国古今本草专著收载的甘松药材基原基本一致,且只有一种,为败酱科甘松属N. jatamansi (D. Don) DC.,《Flora of China》中文名为匙叶甘松,《药典》称甘松。

3 产地变迁

甘松的产地记载最早见于《本草拾遗》:“出凉州。”凉州,即今甘肃武威。《本草图经》记载甘松:“出姑臧,今黔、蜀及辽州亦有之。”姑臧,即今甘肃省武威市凉州区,黔、蜀分别指贵州、四川。辽州,一说是今山西昔阳,一说是今辽宁辽阳,从地理环境来看,均非甘松适宜生长之地,故此处存疑。《本草纲目》及《得配本草》称甘松“产于川西松洲”,松洲,即今四川松潘。《本草药品之实地观察》对我国甘松的分布区域描述为:“西北为甘肃及四川之松潘,西南为云、贵及川、滇边界。”《药物出产辨》记载甘松:“产四川松潘县、江油县、龙安府、茂州等。”《中药材品种论述》对甘松的产地及分布记载详尽,甘松香分布于四川西北部松潘草原,阿坝州甘松岭、黄胜关、章腊营、毛儿盖、镇江关、若尔盖等地,长匙松香分布于四川阿坝州及甘孜州与西藏喜马拉雅山,云松香产自云南。详见表2。

综上,古代本草专著中甘松药材的产地包括甘肃、四川及贵州,且主产区由甘肃武威变迁为四川松潘;民国时期本草专著中记载的甘松药材的产地为:四川、甘肃、云南及贵州,以四川为主产地;而近现代本草专著中记载的甘松药材主产于四川,甘肃、云南、西藏及青海亦有分布。可以看出,甘松主要分布于我国西南部,而甘松药材的古今产地并未发生大规模变迁。

4 采收与加工炮制考证

关于甘松的采收时间,最早见于《本草图经》:“八月采,作汤浴,令人体香。”而加工和炮制,历代本草未见记载。《中国药学大辞典》首次对甘松的采收与加工炮制进行较为详细的记载,即甘松“四季均有出”,通过“浸水,去土质”进行产地初加工,而后“晒干入药”。近现代关于甘松的采收与加工炮制记载较多,见于各地区、地方志书以及炮制规范等。详见表3。

5 功效考证

甘松之功效首见于《本草拾遗》:“主黑皮,风疳,齿,野鸡痣。”《开宝本草》记载甘松:“味甘,温,无毒。主恶气,卒心腹痛满。”《本草汇言》首次记载甘松之归经:“入足太阴、阳明经。”足太阴经、足阳明经分别为《本草乘雅半偈》有云:“甘松香,宜入脾,脾味甘,脾臭香,脾之阳分用药也。功夺土郁,土郁则夺之,行土用也。由是天气明,地气清,土位乎中而畅于四肢,美之至者也。”甘松味辛,首见于《本草从新》。《药性易知》记载甘松:“辛、甘,微温,治霍乱、吐泻、心腹绞痛。”《实用中药学》称甘松:“甘,温,入脾、胃、肝三经,开郁散滞,理气止痛。”综上,历代本草专著对甘松的性味归经及功效基本保持一致。详见表4。

6 小结

甘松是一种集药用价值、生态价值与经济价值于一体的高原植物资源。1963年版《中华人民共和国药典》(以下简称《药典》)首次收载甘松之后,除1985年版,其余历版《药典》均有收载。现行2020年版《药典》收载其来源为败酱科植物甘松Nardostachysjatamansi DC.的干燥根及根茎[55-63]。可见,甘松作为小宗常用中药材,在临床应用中具有很高的价值。本课题组曾深入甘南、阿坝等地区进行实地调研,发现甘松的产区逐渐由四川阿坝地区向甘肃碌曲县、青海久治县变迁,即由近郊向深山转移,采挖难度大幅增加。这是由于甘松的资源供给完全依赖于野生资源,随着市场需求量的逐年增加,野生资源严重失衡。2000年7月,瑞士红十字会在西藏拉萨举办的“关于保护和开发处于濒危野生藏药药材资源研讨会”上,将甘松列入二级濒危药材;到2019年,甘松已被列入濒危野生动植物种国际贸易公约附录Ⅱ。因此,甘松的资源现状值得引起国内外学者的重视。通过对传统中药甘松进行系统的本草考证,规范甘松药材的应用,为甘松的深入研究提供理论基础。在国内外学者的共同努力下,尽早缓解当前甘松面临的严峻的资源现状。

参考文献

[1]南笑珂,张鲁,罗琳,等.中药甘松化学成分与药理作用的研究进展[J].中国现代中药,2018,20(10):1312-1318.

[2]陈藏器. 本草拾遗[M]. 合肥:安徽科学技术出版社, 2002:95-96.

[3]吴越. 日华子本草[M]. 合肥:安徽科学技术出版社, 2004:85.

[4]李珣. 海藥本草[M]. 北京:人民卫生出版社, 1997:32-33.

[5]卢多逊. 开宝本草[M]. 合肥:安徽科学技术出版社, 1998:217.

[6]唐慎微. 证类本草[M]. 北京:华夏出版社, 1993:269-270.

[7]王好古. 汤液本草[M]. 北京:人民卫生出版社, 1987:104-105.

[8]李东恒. 珍珠囊补遗药性赋[M]. 上海:上海科学技术出版社, 1958:52.

[9]佚名. 增广和剂局方药性总论[M]. 郝近大点校.北京:中国古籍出版社, 1988:57-58.

[10]李时珍. 本草纲目[M]. 北京:中国中医药出版社, 1998:373.

[11]卢之颐. 本草乘雅半偈[M]. 北京:中国中医药出版社, 2016:439.

[12]倪朱谟. 本草汇言[M]. 上海:上海科学技术出版社, 2005:145.

[13]李梃. 医学入门[M]. 北京:中国中医药出版社, 1995:199.

[14]吴其浚. 植物名实图考[M]. 上海:商务印书馆, 1957:646.

[15]汪讱庵. 本草易读[M]. 北京:人民卫生出版社, 1987:158.

[16]张璐. 本草逢源[M]. 太原:山西科学技术出版社, 2015:68.

[17]吴仪洛. 本草从新[M]. 北京:中医古籍出版社, 2001:44.

[18]严西亭, 施澹宁, 洪缉菴. 得配本草[M]. 上海:上海科学技术出版社, 1958:56.

[19] 陈其瑞. 本草撮要[M]. 陈蕙亭辑.上海:上海科学技术出版社, 1985:25.

[20]杨时泰. 本草述钩元[M]. 太原:山西科学技术出版社, 2009:238-239.

[21]徐大椿. 神农本草经百种录 附药性切用[M].伍悦点校. 北京:学苑出版社, 2011:90.

[22]姚澜. 本草分经[M]. 上海:上海科学技术出版社, 1989:90.

[23]黄宫绣. 本草求真[M]. 北京:人民卫生出版社, 1987:108-109.

[24]赵燏黄. 本草药品实地之观察[M]. 福州:福建科学技术出版社, 2006:104-105.

[25]黄劳逸. 新中药[M]. 上海:医学书局, 1930:16.

[26]吴克潜. 药性辞典[M]. 上海:上海大众书局, 1949:91-92.

[27]前世界书局. 中国药学大辞典[M]. 北京:人民卫生出版社, 1956:340-341.

[28]蒋淼, 陈思敏, 梁飞. 药物出产辨(三)[J]. 中药与临床, 2010, 1(3):62-64.

[29]张山雷. 本草正义[M]. 福州:福建科学技术出版社, 2006:241.

[30]中华书局. 药性易知[M]. 上海:中华书局, 1919:15.

[31]中国医学院科学院药物研究所. 中药志[M]. 北京:人民卫生出版社, 1959:134-135.

[32]谢宗万. 中药材品种论述[M]. 上海:上海科学技术出版社, 1964:159-160.

[33]叶橘泉. 现代实用中药[M]. 上海:上海卫生出版社, 1956:99.

[34]王药雨. 实用中药学[M]. 西宁:青海人民出版社, 1962:255-256.

[35]卫生部药政管理局. 中药材手册[M]. 北京:人民卫生出版社, 1959:64.

[36]江苏省西医学习中医讲师团, 南京中医学院本草教研组. 本草纲要[M]. 北京:人民卫生出版社, 1959:125.

[37]张仁安. 本草诗解药性注[M]. 西安:陕西人民出版社, 1960:53.

[38]重庆市卫生局. 重庆中药[M]. 重庆:重庆人民出版社, 1962:114-115.

[39]中国科学院四川分院中医中药研究所. 四川中药志[M]. 成都:四川人民出版社, 1960:561-562.

[40]《全国中草药汇编》编写组. 全国中草药汇编[M]. 北京:人民卫生出版社, 1975:236-237.

[41]江苏新医学院. 中药大辞典[M]. 上海:上海人民出版社, 1977:566-567.

[42]国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草 7[M]. 上海:上海科学技术出版社, 1999:564-567.

[43]中国科学院植物研究所. 中国高等植物图鉴[M]. 北京:科学出版社, 1975:329.

[44]中国科学院《中国植物志》编委会. 中国植物志第七十三卷第一分册[M]. 北京:科学出版社, 1986:23-26.

[45]傅立国, 陈潭清, 郎楷永, 等. 中国高等植物第十一卷[M]. 青岛:青岛出版社, 2005:97-98.

[46]吴征镒,洪德元. Flora of China vol.19[M]. 北京:科学出版社, 2011:661.

[47]李莹, 金乾, 群培. 传统药用植物甘松的植物学名考[J]. 中药材, 2017, 40(6):1474-1477.

[48]张秉成. 本草便读[M]. 上海:上海科学技术出版社, 1958:44.

[49]南京中医学院, 江苏省中医研究所. 中药学[M]. 北京:人民卫生出版社, 1959:381-382.

[50]南京药学院药材学教研组. 药材学[M]. 南京:人民卫生出版社, 1961:424-425.

[51]黎光南. 云南中药志 1[M]. 昆明:云南科技出版社, 1990:191-193.

[52]时逸人. 中国药物学[M]. 上海:上海卫生出版社, 1956:548.

[53]甘肃省卫生厅. 甘肃中药手册[M]. 兰州:甘肃人民出版社, 1959:14-15.

[54]蒋介繁. 本草择要纲目[M]. 上海:上海科学技术出版社, 1985:118.

[55]中华人民共和国卫生部药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 北京:人民卫生出版社, 1963:62-63.

[56]中华人民共和国卫生部药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 北京:人民卫生出版社, 1978:129-130.

[57]中华人民共和国卫生部药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 北京:人民卫生出版社,化学工业出版社, 1990:70-71.

[58]中华人民共和国卫生部药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 广州:广东科技出版社, 1995:70.

[59]中华人民共和国卫生部药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 北京:化学工業出版社, 2000:65.

[60]中华人民共和国卫生部药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 北京:化学工业出版社, 2005:58-59.

[61]中华人民共和国卫生部药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 北京:化学工业出版社, 2010:79-80.

[62]国家药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 北京:中国医药科技出版社, 2015:86.

[63]国家药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 北京:中国医药科技出版社, 2020:87-88.

(收稿日期:2021-11-01 编辑:陶希睿)