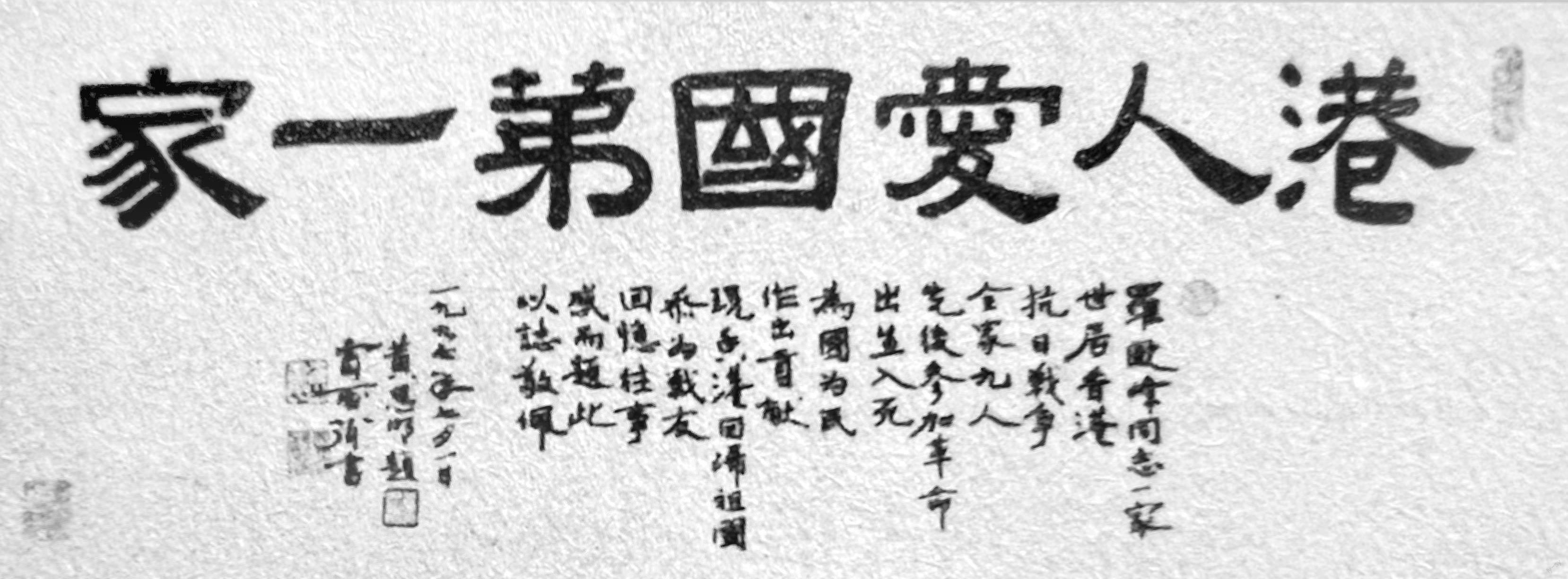

罗汝澄:“保家卫国,决不当亡国奴”

2022-05-30

罗家长子罗雨中曾说:“我们兄弟姐妹深爱汝澄,他是我们的轴心!轴心!”

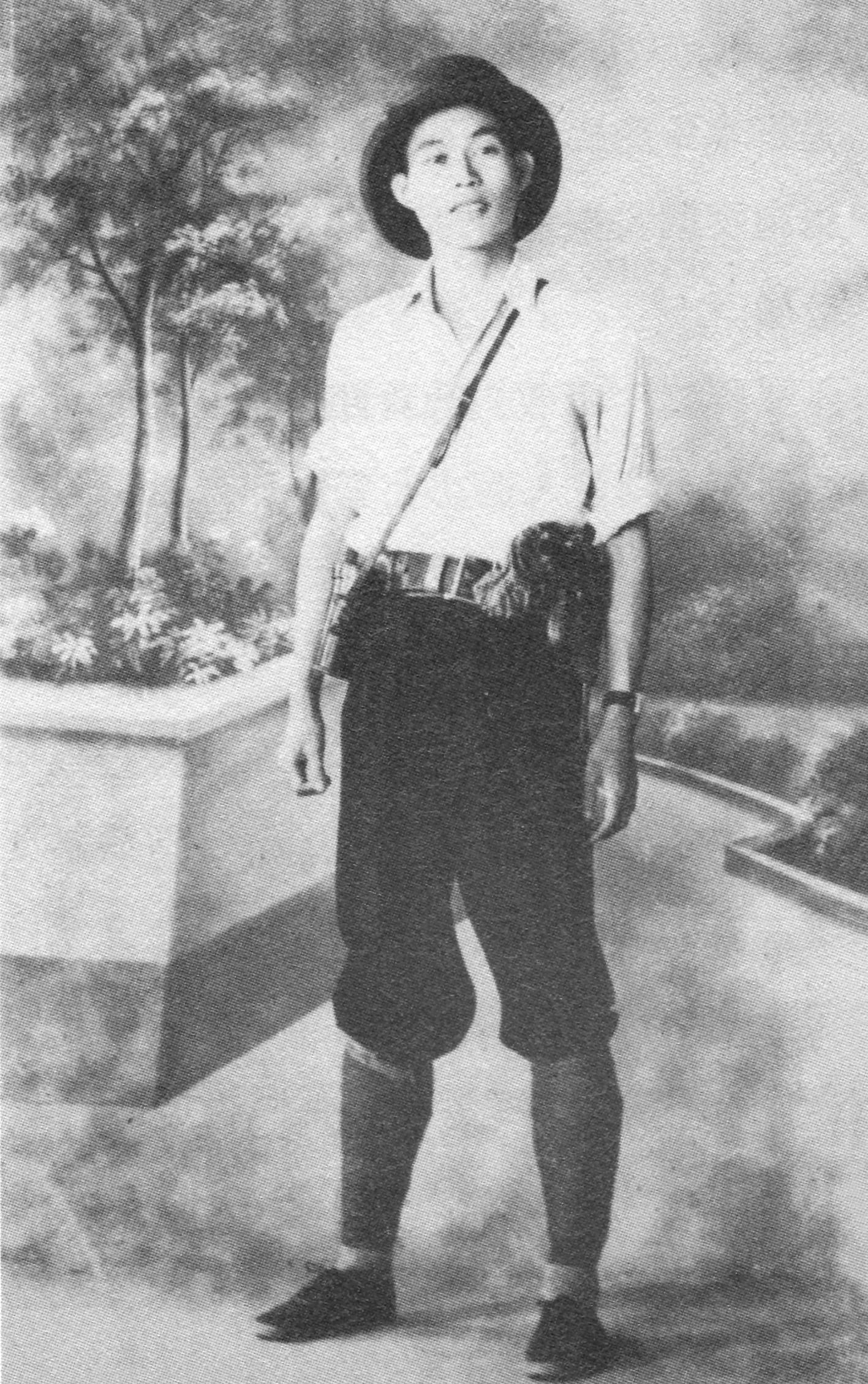

罗汝澄,原名罗观松,出生于1921年。抗战期间,曾任东江抗日游击纵队港九大队西贡中队队长、港九大队副大队长。中华人民共和国成立后,先后任江门市市长、市委书记,佛山市委第一书记、地委常委等职。

全面抗日战争爆发后,罗家儿女不约而同地选择抗日。罗家抗日的故事要从罗汝澄说起,他并非长子,在兄弟中排行第二,但罗家长子罗雨中曾说:“我们兄弟姐妹深爱汝澄,他是我们的轴心!轴心!”

18岁时就组织抗日

罗雨中和罗汝澄少年时就读于沙头角东和小学,1927年,这所地处偏僻的山村小学来了一位唐老师。唐老师节假日领着学生们旅行爬山,教他们唱“打倒列强除军阀”。

唐老师曾拿出三张照片给罗汝澄等人看,一张是毛泽东,一张是周恩来,一张是朱德。唐老师告诉他们,照片上的人是共产党人,领导着一支真正救中国的队伍。

这是罗汝澄第一次听说共产党,听说红军。共产主义的种子种在了罗汝澄和罗雨中的心里。

在罗汝澄的人生中,1938年这一年很沉重,除了家变更有国难。父亲过世后,罗家生活陷入困境,罗汝澄停学务农,为母亲分忧解难。

1938年的暑假,罗汝澄在家乡务农,遇到了在沙头角演出的海岸流动话剧团。剧团团长黄闻每逢假期,都带领团员在一个个小村庄巡回演抗日话剧,唱抗日歌曲。他们几乎走遍了大亚湾、大鹏湾的200多公里的海岸沿线,轰动了华界和英界的老百姓。

唐老师也领着学生一起上台,和剧团的年轻人一起唱《义勇军进行曲》和《国际歌》。“起来,不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成我们新的长城……”台上台下都唱,他们像一团火,点燃了一种叫民族的情感。

罗汝澄站在台下,被海岸流动话剧团的刘黑仔吸引。他眼神机灵,皮肤黝黑,腰上别着一把驳壳枪。罗汝澄没有料到,日后刘黑仔会和自己同时成为第一批进入香港的抗日游击队员,刘黑仔后来还成为港九大队的手枪队队长,令日本人特别头痛。团里还有一位腰杆笔直、像军人的年轻人袁庚,他在抗战胜利后,受东江纵队司令部委派作为首席谈判代表,率时任港九大队政委黄云鹏、副大队长罗汝澄等与英军进行谈判。这是否算罗汝澄和共产党的第一次交往?

1938年10月12日凌晨,日军从广东大亚湾登陆。惠州城被炸醒了,日军飞机横穿斜劈,从高空呼啸而下,逃散的百姓和房屋商店飞上了半空,往日车水马龙的街道,如今覆盖着瓦砾、尸骸、残肢,逃难者像潮水一样向四面八方奔泻,互相压挤在一起,奔跑的老百姓在大街上从东跑到西,又从西跑到东,就像在炸药桶里团团转。

罗汝澄翻开报纸,几乎清一色的号外,报道战事,每一个字都大如拳头:“*军大举入侵中国华南地区,登陆大亚湾。”

这个*,大家都知道是日本。英国政府从1937年中国全面抗战爆发开始就声明保持中立,凡是有关日本的字眼,均以*和方框代替。报纸上有数不尽的*。

日军从大亚湾登陆时,沿海国民党守军营以上的军官几乎都还在香港寻欢作乐。当地走私盛行,沿海国民党军官与土豪劣绅合伙走私贩私包私,比比皆是。

这一切,罗汝澄听说了,看到了,也深刻地思考着。当时,他已经看了毛泽东的《中国的红色政权为什么能够存在》《中国共产党在抗日时期的任务》等文章,国家的走向这样严肃的问题成为罗汝澄思考的重点。

从1939年至1941年5月,罗雨中被提升为高级职员,家庭经济得到改善,罗汝澄和弟弟罗欧锋得以继续学业。

这两年多,香港变了。文学家茅盾1941年初重返香港,强烈感受到经过战火熏染的香港“政治空气浓厚了,持久抗战的道理,在先进工人和知识界中已成常识,一般市民对国家大事也不再漠不关心”。身在其中的罗汝澄,自然地加入“战斗”。

罗汝澄总是从餐费中挤出钱捐给学赈会,还加入了惠阳青年会(简称惠青会)。惠青会由共产党员叶锋和刘宣负责,常常开展各种抗日救亡活动。罗汝澄只要一放学,就赶去惠青会。当时,香港抗战热情高涨,连歌厅里的歌女也唱起人人皆知的《松花江上》;街边卖膏药的都这样自编自唱:同胞们,细听我来讲,我们的东邻舍,有个小东洋。几十年来练兵马,东亚逞强霸,一心要把中国亡,咿呀哟!

罗汝澄并非很有表演天分,也不喜欢表演,可他几乎天天参加抗日宣传演出,每当唱起《义勇军进行曲》,他都觉得血在奔涌。如果有一天误了演出,他会愧疚、不安。罗汝澄参加抗日救亡演出,是为了证明自己是中国人,一颗中国心并没有死去。

在惠青会宣传抗日让罗汝澄感到踏实,感到了“国难當头,匹夫有责”。他开始琢磨:有惠阳青年会,为什么没有宝安青年会?于是,他和哥哥罗雨中等一起创建了宝安青年会,动员了包括弟弟罗欧锋在内的不少青年参加。宝安青年会会址设在九龙新填地街,它与惠阳青年会类似,综合了许多抗日救亡团体。

白天,罗汝澄在学校读书,晚上就到宝安青年会的夜校教课,他和罗雨中当先生,教穷人识字。

罗汝澄通过创建宝安青年会首次发挥了自己的组织才能。香港的中共地下党组织直接领导宝安青年会。客观地说,罗家兄弟已经选择了跟着共产党抗日。

参加游击队仅两个月就加入了中国共产党,在当时极其少有

罗汝澄兄弟三人纷纷选择了跟着共产党抗日:1941年2月,罗欧锋与十多名同学参加东江游击队;5月,罗汝澄放弃学业,参加了东江游击队。罗雨中则留在香港协助中共地下党工作。

罗汝澄参队后,当了一名弹药兵,每天背着沉重的弹药行军,衣服磨破了,肩膀磨出了血泡,他都毫不在意。

游击队清苦得一天仅两餐,每餐半斤米,两钱油,5分钱的菜。罗汝澄在日记里从未提及这些苦,反而在醒目处写了一行鲁迅的诗:横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛,来勉励自己。

罗雨中参队仅两个月就加入了中国共产党。入党如此快,在当时极其少有。

1941年12月8日,日军入侵香港的当天,东江游击队按计划陆续兵分几路插进香港新界,罗汝澄担任林冲率领的武工队(短枪队)的向导。

武工队于10日凌晨到达沙头角南涌罗屋村,这是罗汝澄回家的第一天,他的观点十分明确:往后,这家不再仅仅属于罗家。这一天起,南涌罗家大屋成为游击队进入香港新界的首个立脚点,即游击队插入新界后的首个据点。罗汝澄回家的第二天傍晚,罗雨中经组织批准也赶回了家。

此时,形势严峻,九龙市乱象丛生:腐尸、污水、弹药、垃圾,各种恶臭熏天,夹杂着抢劫、打斗、抢购的叫骂和哭喊声,英警消失得无影无踪。日本人的间谍和内应在九龙最高的建筑九龙半岛酒店上挂出了日本国旗。新界乡村则出现成群结队的土匪,100人以上的大股土匪有十多股。

罗汝澄兄弟和林冲等骨干一起分析形势,讨论如何对付日军和土匪。罗汝澄提出以罗屋村为核心,发动南涌的5个小村,以人民联防队的名义组织武装力量(又称常备队)。罗汝澄兄弟先把父亲过去购买的枪支全部献出,为队伍提供了第一批武器。

罗汝澄利用罗家在当地的威望,广泛发动了村民参加抗日。村民们争相筹措经费,不到10天,50多人的人民联防队成立,罗雨中任联防队队长。这是香港新界地区第一支游击队发动成立的人民武装队伍。

就在罗汝澄兄弟组建联防队期间,12月11日中午12时30分,英军司令下达九龙半岛的部队全部撤出的命令。

12月13日,日军占领了新界和九龙半岛,港岛成了炮火连天的孤岛。25日,香港沦陷,3年零8个月的苦难岁月从此开始。

与虎狼相处还要装扮成虎狼

1941年,几百名坚持抗日的著名作家、艺术家、记者、教授先后从重庆、桂林等地流亡到香港。

这批文化名人一再呼吁建立反法西斯统一战线,抵抗日本侵略者。太平洋战争刚刚爆发时,中共中央和周恩来就想到,香港如果沦陷,日本人绝对不会放过他们。12月9日,周恩来给香港八路军办事处负责人廖承志发了一封电报,希望尽力营救被困香港的民主人士和文化界人士,设法将他们送到东江游击区或南洋等安全地区。这就是著名的“文化名人大营救”。

如何营救?需要营救的人在哪里?香港的八路军仅仅知道他们在160万香港同胞之中,清楚必须和日军抢时间,趁其建立严密的户口管理制度之前,护送文化名人到东江游击区,再分别送往大后方。

茅盾在《脱险杂记》中称,“这是抗战以来(简直可以说是有史以来)最伟大的‘抢救工作”。这一场大营救从中共中央南方局到中共南方工作委员会,从八路军香港办事处到中共粤北粤南委员会,从中共香港市委员会到东江游击队,都参与其中。

大规模的营救工作历时3个月,当时营救一个人,必须付出几倍甚至几十倍的人力物力,大多数都在隐蔽战线上,这是一根互相看不见的链,一环紧扣一环,组成了特别的营救大军。中共沙头角区的领导黄高扬秘密挑选了十多位当地青年及联防队骨干,进入日本宪兵部宪查队、区役所、株式会社、粮食配给站等机构开展情报工作,罗汝澄是其中一位。

罗汝澄通过了日本人的审查后被抽调到新界日本宪兵总部华人宪查队,任粉岭宪兵总部宪查队长。他的哥哥罗雨中则兼任粉岭粮食配给处的监管员。

日本人建立了分级政权管理机构,严控人员,严控粮食,严惩参与反日、反伪人员。仅沙头角这个1000多人的小镇就驻守了上百名的日军警备队、宪兵队、密侦队、宪查队,沙头角区役所和乡公所还有几十名日军。沙头角镇内岗哨林立,三个海陆出口更是警备森严,日本警备队、宪兵队和宪查队严密检查每一个过往者。

罗汝澄所在的粉岭,是新界的交通中心,新界日本宪兵总部就设在这里,除了宪兵总部设立岗哨驻守要道外,警备队也设立了多个岗哨,便衣密探也在汽车站、火车站以及圩镇之间穿插窥探,往返新界九龙必须经过许多关卡,只要发现可疑人员就严刑拷打,即使发现一张国民党政府的货币也会被杀头。

日本宪兵队长和伍长对中国人不信任,华人宪查队本身也被严密控制着,所有的枪支统一保管,只在执勤时方可使用。罗汝澄和他的战友就在这种严控之下进行情报工作,艰难险阻可想而知。

罗汝澄与黄高扬单线联系,一位天天来往于粉岭和沙头角的“报童”陈鸿专责将罗汝澄的情报转交黄高扬。

罗汝澄等人的“潜入”对大营救起了重要作用,他们利用各种机会获取日军情报,武工队得以在设计营救路线时避开日军;造假名册多领配给粮以供应文化名人和营救队伍的日常生活;开出“良民证”帮助文化名人通过日军岗哨……

罗汝澄断绝了和所有同志的来往,与虎狼相处还要装扮成虎狼,孤独、艰险时刻萦绕着他,他做梦都得保持警觉。每当夜深人静,罗汝澄总会想念青年会,想念聯防队,想念战友们,抗战必胜的信念支撑着罗汝澄在黑暗中战斗。

1942年7月,大营救工作基本结束,罗汝澄撤出粉岭日军宪查队。

香港老百姓与抗日游击队的关系:切肉不离皮

罗汝澄撤出粉岭日军宪查队后,接到了港九大队的新任务:筹建西贡常备队,此时他更名李澄。

西贡,早在14世纪就有渔民居住,和平时期这里小船穿梭不息,渔歌缭绕,圩里尽是渔栏摊贩,热闹非常。如今,残酷的战争令这里民不聊生。

罗汝澄来到西贡后,走村过户地和乡亲们交朋友,一刻也不停歇地宣传抗日,他告诉乡亲们:“我们中国人不抵抗就只有白白等死,拿起枪,组织常备队,保家卫国,不当亡国奴!”

人们不相信,说:“赤手空拳,能打日本仔?”罗汝澄告诉大家:“折断一根筷子容易,折断一把筷子,试试?沙头角的常备队是从无到有建立起来的,如今一村有事,村村相帮,这就叫团结。”

乡亲们听后纷纷响应:“把日本仔赶出中国!”

就像当初筹建南涌联防队一样,西贡常备队很快发展至近百人。1943年春夏之间,常备队整编为港九大队西贡中队,罗汝澄任首任队长、指导员、教官。他全力搞好军民关系,当地群众把游击队当作自己的子弟兵,动员了许多青年参加港九大队,舍了命地帮游击队。

西贡黄毛应村是个只有30多人的小村子,10名青年里5名参加了游击队,没参加游击队的也参加了游击之友、游击小组、青年会、妇女会等抗日组织。此前,港九大队也在此宣布成立。

1944年秋的一天夜里,日军在叛徒杨九仔的带领下把黄毛应村围得严严实实。村民们被赶到教堂门外,杨九仔指出游击队队员的家人:邓福和邓德安,以及邓戊奎、邓石水、邓三秀。

日军队长拔出寒光闪闪的刀架在邓福的脖子上,逼问游击队藏在哪里。邓福闭口不言,几个兵将他按倒,用毛巾堵住他的鼻子,一盆接一盆地往他嘴里灌水,直至他窒息。他醒后仍闭口不言,于是日军队长又下令在他的脊梁上横压一根坚实的扁担,让两个日本兵一头一个踩上去,像玩跷跷板一样上下蹦,生生压断了邓福的脊梁骨。日本人将他吊在火堆上烤,他仍未屈服。

在羅汝澄家不远处,有一个名叫乌蛟腾的大村庄。1942年9月,日本沙头角警备队和宪兵队300多人包围了乌蛟腾村,游击队提前接到情报,在村民的帮助下藏好了枪支,安全转移了。

日军把乌蛟腾村700多名村民赶到晒谷场,在四周架起机关枪。他们把村民一个一个地拉到祠堂,询问游击队在哪里、枪在哪里。村长李世藩首先被拉到祠堂审问,游击队是村长送走的,那枪也是他和大家一起藏的。日军把他抽得皮开肉绽,他还是摇头不语。日军给他灌水,他的身体多次准备放弃,却始终被精神战胜。

面对日军的酷刑,百姓常常只有一句话:大不了一个死!说得像吃饭睡觉一样简单。罗汝澄每每想到这些老百姓,心里只有四个字:恩重如山。他明白,游击队是老百姓的唯一希望。

香港沦陷后,日本军票被定为法定货币,它不断贬值,使香港物价飞涨。西贡的渔民更艰难,他们没有种粮食的土地,完全靠分配的米度日,他们每天喝稀得像水一样的粥,整日头昏脑胀,全身水肿,有气无力,要碰上生病就是死路一条。罗汝澄带领游击队走家串户,根据各村实际情况,想了各种方法。他发动村民上山开荒,养猪种菜。老百姓没钱买猪苗,游击队就组织购买猪苗送给老百姓。老百姓种田没谷种,游击队到东江游击区想尽办法筹措谷种。

西贡中队还派干部带渔民去东江游击区,请当地游击队员帮忙购买粮食运回西贡,帮助渔民渡过难关。其实,游击队的生活也陷入困境,队员们常常几天吃不上一顿饭,不得不上山找田鼠、兔子、蛇,以及各种野草野果充饥。罗汝澄明白,眼前的战士们就是拿起枪打日本鬼子的老百姓,他们没有军装,都穿自己的衣服,且衣服就一件,干了又湿,湿了又干,破破烂烂,还不如乞丐。在如此艰难的情况下,游击队依然为老百姓着想,省出口粮救济饥饿的难民,还千方百计想法子帮村里找走出困境的路子。老百姓谈起与游击队的关系总说:切肉不离皮。

广泛团结群众是港九大队抗战的“秘密武器”,从成立至1945年日军投降止,港九大队从几个武工队发展为下属西贡、沙头角、元朗、大屿山、市区、海上6个中队,一个留守处和各区民运工作队的抗日队伍,从几十人发展到了近千人。

用麻雀战宣告游击队的抵抗运动从来没停止过

1944年春,罗汝澄调离西贡中队,担任沙头角中队队长,他制定了严格的军事训练计划,积极总结战斗经验,使沙头角中队的战斗水平不断提高。

罗汝澄带领沙头角中队进行了十多次战斗。这些战斗,罗汝澄都根据自身特点制定游击策略:突击人员少而精干,行动灵活快速,目标定位准确,影响广泛。这些规模小得像“麻雀”的战斗,杀伤力并不大,但罗汝澄说,这些战斗彰显出中国人不屈不挠的反抗力量,它宣告:游击队的抵抗运动从来没停止过。

整个港九地区的日军,都被这样的小小“麻雀”烦扰,他们神经高度紧张,草木皆兵。此等心理战的范围、影响非常大。

一日清晨,游击员陈佩雯外出执行任务,经过日伪宪查(日据时期香港的警察)的码头岗哨时,遭到宪查搜查,她镇定地打开提包,宪查从提包里翻出了《东江纵队成立宣言》,顿时吓得脸色发白,慌张地把《东江纵队成立宣言》塞进提包。因为宪查不相信陈佩雯身边只有一个人,以为前后左右都是游击队的“麻雀”。

1944年2月11日,美国飞行员敦纳尔·克尔的飞机被击中,克尔跳伞逃生到新界观音山,被游击队的交通员发现,送到东江游击队司令部。

日军得知后发动了“梳篦行动”,派出上千日军围困山头,其布控严密得如同抓虱子的梳篦。

令日军没有想到的是上千人布下的天罗地网,捉不住一个不认路、语言不通的美军飞行员。营救克尔让盟军看到了中国人民反法西斯的坚强力量。1944年10月,盟军与东江纵队建立情报合作。

这些“麻雀”的作用远远不止于此。很多汉奸被“麻雀”争取成为“白皮红心”的两面人。

日本投降后,罗汝澄最大的心愿是香港回归

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,罗汝澄此时最大的心愿是香港回归中国。日军投降初期,一些日军认为游击队长期坚持抗战,应该向游击队投降。

《沙头角区的游击战争》一文中写道:日本反战同盟成员大埔宪兵队长劝说警备队投降不果,率7名日军军官带着武器向沙头角中队投降,日军士兵和下级军官携带武器向游击队投降的有200多人。

港九大队各中队相继迫令港九地区的日军投降,向他们出示朱德和东江纵队的命令,收缴武器以及各类军用物资。

3年零8个月,不仅使罗汝澄成为一名优秀的指战员,也练就了他的政治头脑。他深知,受降对于香港,对于中国,只是胜利的一小部分。谁接收香港?这才是关键问题。

香港本来就是中国的,蒋介石在日本宣告投降当日便指示“保护现有态势,对于香港等重要城市,务请特别在意”。

然而,英国新任首相艾德礼向美国总统杜鲁门发了封电报,不接受中国政府总受降令的解释,认为香港不应包括在中国的范围内,8月18日,美国接受英国立场。

中英政府经一番交涉,仰靠美国的蒋介石不得不让步。罗汝澄清楚,香港几代人的回归梦,仍然不在当下。

1945年8月29日,英国海军少将夏悫率军舰及一营士兵匆匆赶到香港,接受日军投降。夏悫意识到,他们极其有限的兵力仅能维持港岛和九龙市区的治安,根本不可能顾及新界地区。9月初,他派人找到港九大队,商议协助维持新界治安。港九大队即上报东纵司令部,经中共中央同意与英军开展谈判。

东纵司令部派出联络处处长袁庚为首席代表,与港九大队政委黄云鹏、副大队长罗汝澄一起和英军谈判。双方同意,中共在香港设立东江纵队驻香港办事处(1947年5月与新华社香港分社合并),并设立电台。

由于港九大队已经发布《东江纵队港九大队撒退港九新界宣言》,不便更改。但双方商定可请新界乡绅出面具保,组建由游击队员个人名义参加的自卫队,维持新界社会治安。

香港生香港长的罗汝澄,无比渴望香港回归中国。但作为港九大队的副大队长,他不得不服从东纵司令部的命令,服从大局。

1945年9月30日,港九大队元朗中队的梁少达和沈木奉命看管流浮山海面的3艘伪军投诚的船只,却被英海军扣查。尽管他们再三表明是元朗中队的战士,出示英文版《东江纵队港九独立大队撤退港九新界宣言》后,仍然被强行关押在香港水师楼,看管的英警还嘲笑他们为游击队卖命,他们愤怒地反抗说:“我们的中国,我们的香港,我们用命去搏!你没有资格说话!”经游击队交涉十多天,他们才被释放。罗汝澄知道后,极少发火的他,突然拍案而起:“3年零8个月,他们在哪里?”

爾后,英国的军政人员来港九大队商谈工作时,罗汝澄送给他们一份礼物——港九大队接收的投降日军物品——日军指挥刀,还特意让梁少达和沈木挺起胸膛,托起这一捆捆日军指挥刀,摆放在来访者的吉普车上。

抗战胜利后,组织上要罗汝澄留在香港做地下工作。他在新界大埔鱼市担任经理以作掩护,度过了一段相对安定富足的生活。1946年,内战爆发,组织决定派罗汝澄到广东参加武装斗争。他毫不犹豫放弃了安全的环境和丰厚的收入前往广东,当时他的妻子刚刚因难产过世,他自己也身患肺病,但他坚决服从组织安排,继续革命。

解放战争期间,罗汝澄历任东江第一支队大队长兼政委、粤赣湘边纵队主力团副团长等职,充分发挥了他的军事才华。

1950年,罗汝澄转业到地方工作。先后任广宁、广四县长及县委书记,江门市市长、市委书记,佛山市委第一书记等职。

罗汝澄在担任佛山市委第一书记的近十年里,创建了许多让人惊叹的佛山奇迹:古城佛山没有排污管道,他带领群众一平污渠,二填污泥塘,三挖人工湖,四修排污下水道,令佛山成为“全国爱国卫生红旗市”。

佛山人民评价罗汝澄,才华横溢,胆略过人,是“人民的好公仆”。

(责编/张超 责校/陈小婷、李希萌 来源/《血脉中华——罗氏人家抗日纪实》,张黎明著,深圳报业集团出版社2016年1月第1版;《血脉:烽火罗氏》,张黎明著,深圳报业集团出版社2016年11月第1版等)