谭延闿书法分期与书风演变论析

2022-05-30廖思静

廖思静

摘要:作为民国四大书家之一,谭延闿一生学古,有着较为清晰的书学脉络。早期楷书深受应制书风的影响,融欧体之险绝、颜体之醇厚与赵体之温润于一体,呈现出诸体揉用的特点;中期主慕颜真卿浑厚磅礴的书风,并加以勤奋临习,所书具有朴拙敦厚的形态和雄伟遒劲的气象;后期杂临各家,上追苏米,结合颜真卿、米芾、苏轼三家的书法特点,形成了含蕴性灵与雄健开阔的行书基调。

关键词:谭延闿 书法分期 书风演变

一、早期(1880—1913)——馆阁面目

清代的“馆阁体”书法又称“簪花格”“场屋之书”,与明代“台阁体”异名而同质,大指缺乏个性,“平、板、圆、匀”的行楷帖学书体,其本身包含着两个组成部分:一是翰林院及其他部门官吏所使用的特殊风格,代表了皇家的审美取向和欣赏口味;二是士子考生用以参加科举考试的应试书法,拥有着广泛而深厚的社会基础。

谭延闿出生于1880年,1904年通过科举考试以朝考一等第一名进入翰林院,二十多年的求学生涯当值清末光绪年间(1875—1908),此时科举考试对于书法的要求极为苛刻。若点画出格或碑帖别体,偏旁有误亦或卷面不洁,录取希望均极为渺茫。相反,只要书法合格、词无忌讳,不管文章有无实在内容,虽抄袭成文、空疏浅陋,甚至牛头不对马嘴者,亦在所不问,都能名列三甲。[1]本为国家选取人才的考试途径,却逐渐变成较量写字工巧的仪式,“馆阁体”之风越演越烈。

上有所好,下必甚焉。作为一名期望以科考入仕途从而光耀门庭的传统士子,谭延闿必须按照科举制度注重书法的要求来严格规范自己,以避免才情被书法不工所累,好友徐崇立所载“公书最初习吴兴,弱冠后始摹平原”[2]即是佐证。“吴兴”指赵孟頫,“平原”指颜真卿,谭延闿早期所书取法方向契合了清代“馆阁体”诸家杂糅的风气时尚。清初,由于顺治帝福临喜欢欧阳询的楷书,故而习欧者在科考中往往能够脱颖而出;清代中期,由于乾隆帝弘历钟爱赵孟頫的书法,故上下书风多以赵孟頫为归宿,此外,颜真卿和欧阳询的楷书在这一时期也大受欢迎,书法多带有“颜底赵面”或“欧底赵面”的面貌;清末,又转为推重欧、赵两体。

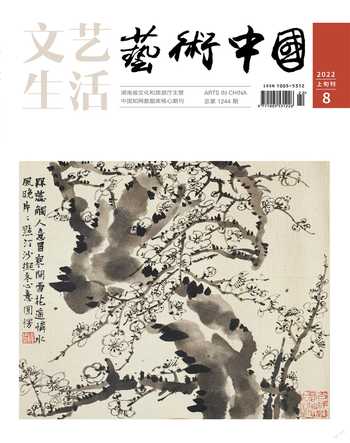

民国时期联益书局出版的《谭延闿楷书习字法帖》(图1)为抗战时期民国政府训令全国中小学生开展书法教育所编,以求达到“嗣后小学应遵照学校课程标准,注重习字,小学毕业,以能写正楷及通俗之行楷为主”的目的,从根本上扭转“今日一般青年,往往为求一时之便利,率多废弃毛笔,习用钢铅”[3]的时局,为我们研究谭延闿早期书风提供了切实的资料。所书内容应是谭延闿为姜九龄所书的类似于墓志铭一类的悼念文章,叙述了逝者的姓名、字号、籍贯、生平要事,语言温和,文字简约,流露出哀叹赞颂之意,体现出谭延闿良好的国学修养。

据法帖来看,谭延闿早期书风趋于“颜底欧面”。用笔兼方带圆,醇厚遒劲,具有颜体书风典型平捺的“一波三折”之态,点画位置轻重缓急准确无误,可见书写时的恭敬心态;结体中宫紧缩,字形四周的线条多形成向字内弯曲的弧线,呈内擫之势,而字内短线笔画依次排列,几近瘦长方形,字内主笔(一般为长线)向外拉长,构成字形斜度较大且重心不稳的菱形,可谓险劲谨严;章法排列均匀,字字独立,易于辨认。整体来讲,所书融欧体之险绝、颜体之醇厚于一体,夹杂了欧、颜体的诸多特点。如字形偏长、上紧下松、撇捺伸展、中宫紧缩等特征取法欧阳询,而用笔粗壮、气势雄强。作品具有分量感则取法颜真卿,反映出身为士子的谭延闿深受其时应制书风诸体杂糅的影响,不出诸体揉用之藩篱,未表现出明显的书法审美倾向。

现以法帖中的单字与欧阳询、颜真卿所书作比较(图2)。“盖”字上窄下宽,上面三横短促紧缩,单字中轴线略微向左倾,取法欧阳询,区别于颜真卿的舒展之态和右倾之势。“谨”字右半部分最后一笔长横拖住言字旁,造成左上右下的姿态,而欧、颜二人所书字几近左右平正。字中轴线亦如“盖”字,谭、欧二人均是左倾,颜则向右倾斜。“终”字左长右短,欧所书则左短右长,颜书则左右近乎一条直线。“思”字为上下结构,上半部分“田”效法欧阳询,中宫紧缩,造型方正,下半部分“心”取法颜真卿,开阔疏朗。“朝”同“思”,左欧右颜,“月”横折处改欧体方折为颜体圆转,竖钩收笔是典型的颜书笔法。于此可知,《楷书习字法帖》作为谭延闿早期书风的代表作,在字形结体上通常是欧、颜平分秋色,且往往利用字势的倾斜与结体的穿插避让营造险绝瘦硬的趣味以打破字形的平正,更多具有欧阳询书法面貌。

而谭延闿三十五岁时为朋友之父所书的楷书《贺君家传》(图3)却在欧、颜、赵三者之间做了取舍,展现出文静儒雅的另一面。此作由湘潭袁思亮撰文,内容实与《谭延闿楷书习字法帖》异文而同质,均是悼念之作,只不过对象换成了镇海贺聪荪。

可以清晰的看到,此时谭延闿所书以赵孟頫和颜真卿楷书的特点居多,大抵是以赵体的流动秀美来弥补欧体的严谨凝滞。究其原因,谭一朝登第的翌年(1905),科举制度被废除,“馆阁体”作为一种“书而优则仕”的纯工具性技术已丧失了生存发展的有利社会条件,沦为强弩之末,这为其可以按照自己的艺术审美追求去选择和规划书法发展方向提供了机会。

細观此作,起笔藏露并施,行笔绝少顿挫,辅以圆转,节奏得当,笔画呼应关系强烈;结字宽博方正,变前期内擫为外拓,多取法于颜体楷书;整体气息既不为强调气势笔力而突出于质重或浑朴的表现,也不因注重秀骨清相而尽力于轻巧或华丽的修饰,可谓秀逸不乏骨力、流美不露轻佻,一派不激不励而风规自远,得赵体姿媚洒脱之神似又深涵晋人风流倜傥之韵致。

现将谭延闿《楷书习字法帖》与《贺君家传》两相对比(图4)。“有”字长横从逆锋起笔变为露锋起笔,方折变为圆转,短平横变为向下落的两点。“传”字由起收笔的回护之势变为由轻到重的戛然而止,收笔处有残缺之美。“者”字笔意连贯,皆有由映带产生的露锋或用笔动作。“终”字绞丝旁与长捺改平直为弯曲的线条。由此,《贺君家传》相较于《楷书习字法帖》在用笔上提按更为明显,起笔多露锋,行笔时多圆转,笔画连带关系增强,线条多有弧度,具有行楷笔意,虽字字独立却充满动感。

现以法帖中的单字与赵孟頫、颜真卿所书作比较(图5)。赵氏所书“议”字相对紧凑,横画向上倾斜角度较大,且右半部分三横由短至长,上下竖画错位,而谭氏所书汲取了赵书左高右低的布局,只不过左边言字旁长横伸展突出,右边三横取法颜真卿所书,长短较为一致,而且区别于二者,将上下部分的竖画保持在同一条竖线上。“然”字赵书和颜书字势均向左倾,谭书重心平稳,中轴线和四点水几近平直角度。颜、赵书“荣”字左边三点相距较近,长横倾斜向上,整个字的重心不稳,左倾亦或是右倒,而谭书左边三点距离较远,余有较多留白,长横舒展,无倾斜度,字势持重。因此,《贺君家传》虽具有赵体秀逸柔媚的气息,但结字上主笔突出,字形更为开合,同时横画书写较为平直,倾斜角度较小,以至字无险绝之势,更添庄重之味,显示出谭延闿对赵体和颜体楷书的取舍。

然而,无论是《楷书习字法帖》,亦或是《贺君家传》,谭延闿早期书法仍难逃应制书风的桎梏,具有“馆阁体”书法整齐划一的弊病,不脱“黑、厚、圆、光”的面目,书法的实用价值大于艺术价值,略显单调呆板,没有强烈的个人特征,缺少内在长久的生命活力。尽管如此,我们仍然不能忽视其书蕴含的雍容平和的气局,毕竟在清末举世学颜而无雄强之象,徒成墨猪满纸;学欧而无峻秀之致,只具刻板之形的时代风尚中,其能诸家杂糅,卓然特立地皆取欧、赵、颜体醒目突出处,而后微妙其意,融入自家笔底,彰显出“中和”的学书态度。因此,谭延闿早期书法规整中见潇洒,醇厚中见清气,严谨中见雍容,散发出中国哲学所独具的“中和”之美,体现出其深厚的功力、丰富的学养和超凡脱俗的气质,诚属难得。

二、中期(1914—1919)——以颜为宗

虽然满清政权在1912年2月宣告覆灭,但清代后期的学术及艺术风气依然在民国延续。民国初期,由于战事频繁,文人和艺术家们竞相迁移至生活稳定的上海,使上海成为新的经济文化中心。1913年10月,谭延闿第一次督湘结束,次年(1914)寓居青岛,转至上海,时值34岁的他过着“文酒流连,评书谈艺,不及政治,尔居奉亲,有兄弟友朋之乐”[4]的生活,并开始主慕颜真卿浑厚磅礴的书风,加以勤奋临习,终成民国时期学颜第一人。

谭氏以习颜字为日课,日记中多有记载:

九时起。食粥后,临《麻姑》二纸,第十九通毕矣。凡八日,日二纸,百二十八字,中间辍课一日,都十五纸,实得字九百也。[5](1914年12月23日)

临《李元靖碑》二纸,食粥,雪仍未止,时杂冰子,午饭小饮一巡,昨日为减。[6](1915年2月7日)

八时起,临《元次山碑》二纸,食粥。[7](1915年4月4日)

余临《告身》二纸。[8](1915年8月20日)

临《颜家庙》二纸,十日不作书,荆棘生矣。[9](1915年10月2日)

临《麻姑》九纸,第六十三通毕。[10](1916年5月12日)

临《金天王题字》及《麻姑坛》五纸。[11](1916年5月28日)

八时起,棣松来,尹大来,临《麻姑》三纸而止,意不契也。[12](1917年3月31日)

四时三十分始醒,起做功夫,仅一小时,效应仍为昨日,心似稍专,雨不能出,作书致伯强,求作亡妻墓铭,临《东方像赞》十纸,百八十字,马晓军来,以昨送菜致谢兼邀岳爷同去,饮啖也。[13](1918年12月21日)

临《麻姑》十二纸,第一百五通毕。[14](1919年3月12日)

《东方朔画像赞》是颜真卿早期书法作品,《金天王庙题名》则为中期之作,而《麻姑仙坛记》《李玄靖碑》《元次山碑》《颜家庙碑》《自身告书帖》均为晚期。由此推断,谭延闿临习颜字涉猎广泛,兼涉颜真卿各个时期的碑帖。因此时期日记中多出现《麻姑》二字,故可知在这些碑帖中,尤以颜真卿晚期所书《麻姑仙坛记》(以下简称《麻姑》)用力最勤,力求得其精妙,这与《茶陵谭公年谱》所描述的“(民国十八年)公以风疾赴上海修养,……病中临麻姑仙坛记,二百又三通,以赠徐兼民,此为公临麻姑仙坛记最后一通”[15]的说法互相契合,两相映证。

《麻姑》(图6)是颜真卿晚年楷书精品,此碑书刻于唐大历六年(771),时颜真卿六十三岁,任江西抚州刺史时据《神仙传》撰并书。原碑遇雷电毁佚,有大、中、小三种版本,大字本有明拓翻刻影印本流行于世,因翻刻较多,真本难得。书此作时颜真卿个人书法风格已臻于完善,结体宽博,开张有度,通篇运用外拓之法,一改以往结字偏长、重心偏上、较为俊秀的造型,结字方正,重心居中,朴拙敦厚,具有雄伟遒劲的气象。

商务印书馆1933年初版发行了《谭延闿临麻姑仙坛记》(图7),2009年由上海辞书出版社重版,真实再现了谭氏临颜的全貌。从中可知,谭临《麻姑》较为忠实原帖,保留了颜体的基本格调,用笔横平竖直,有“屋漏痕”“蚕头雁尾”之篆隶笔意,线条粗细变化较为平缓,中锋行笔,笔笔似有千钧之力,不以巧媚示人。结构严正端庄,疏可走马,密不透风,富于变化;气息庄严肃穆,大义凛然。

现将二者所书《麻姑仙坛记》进行对比(图8)。颜书“坐”字竖画和横画行笔中分别有按笔和提笔动作,造成两端细中间粗或两端粗中间细的情况,谭书则无提按动作。“传”字谭书起笔和转折处较颜书方,颜书多以逆锋铺毫起笔,起收笔较钝,转折处多施以圆转。“旌”字譚书三横近于平直,为同一角度,而颜书则向右上方行笔,且笔画间具有弧度。“麻”字谭书撇时应速度较快或墨量减少,出现枯墨,而原碑则由粗到细,笔画形状饱满。“南”字横折处颜书比谭书更为弯曲,且右边留白较大,谭书则留白较少,显得紧凑。

据此推论,相较于鲁公,谭的临习颇有创新:一是提按较为含蓄,对比原帖缩减了提按弧度,线条中实沉厚,粗细较为一致;二是起收笔较方,使转处多施以方折,外圆内方,区别于颜真卿的“篆籀”圆笔;三是同向笔画走向趋同,并非是有意处理笔笔各异,横画线条之间追求平行,行笔稳健,稍有细微提按;四是在撇、钩以及字的收尾处,笔中墨量减少,导致出现略微的枯笔,更接近碑刻因千年锈蚀残泐而弥漫出的金石之气;五是结构疏密有致,中宫较原帖略紧,外拓之势减弱,笔画较为平直,更添威严挺拔之态。有论者云:“先生临池,大笔高悬,凡‘撇必须挫而后出锋,凡‘直必直末稍停,而后下注,故书雍容而又挺拔”[16],实为中肯。

值得注意的是,晚清民国时期,楹联、中堂、立轴等形式的大字作品风行,常为书家赠以友朋之作。在谭延闿的遗墨中,榜书大字也具有颜家风范。如1924年为复旦大学所题书(图9)、《文字·归意》联(图10)、《武公·老子》联(图11)等。

现以《武公·老子》联为例进行重点分析(图12)。此楹联书于民国十九年(1930)春月,释文:武公之诗是曰抑,老子所宝首在慈。此作笔锋藏于笔画,横、竖、捺多厚实沉着,撇、点则轻巧跳跃;折笔处如“是”“诗”二字,横画由粗至极细后重顿转而下行,提按幅度较大;单字之内笔画粗细对比明显,如“老”字起头的竖画较粗重,撇画较轻盈;空间处理上虽仍以方块的外轮廓为主,但在内部已不再是小空间的均匀分布,如“武”字的止部和“是”字的日部中,短横被点所替代,原本应该被短横一分为二的规则矩形空间变成了由斜向右下方的点分隔为的两个不规则空间,这为整体上以方块为主的空间造型增添了不少情趣,显示出谭氏对空间造型的敏锐。相较于十多年前临写的《麻姑》,此篇创作用笔更富有篆书圆转的笔意,予人以大权在握、顾盼自雄的威慑之感。事实上,谭延闿学书也做一些篆书的训练,自记“习篆顷之”[17],又常与友人切磋,日记中就有“饭后,请黎九就大石书‘洞天二字,孟其书‘灵境二字,皆篆书。又于子武新得岩,请黎九篆‘淡山新洞四字”[18]的相关记载。

颜真卿凝重浑厚的书法构成了谭延闿中期书风的主要基调,其背后的原因耐人寻味。从历史角度看,颜谭二人所处的时代背景相仿,人格气节相似,责任使命相通。颜真卿历仕四朝皇帝,权位煊赫,但因其刚正不阿、直言进谏,故容易遭小人排挤,屡贬外州。虽身处逆境,仍忠君报国,精励尽职,后因奉诏宣慰判将淮宁节度使李希烈归顺,遭两年软禁后于建中六年(785)以身殉国,溢“文忠”。其书更是古法一变,将魏晋以来作书多以秀媚取姿和欹侧取势的风气转为不使巧求媚、不侧锋取妍,独用中锋,独守其拙,自信作书,以顺应自己质朴刚正的为人和雄强博大的社会风气,因而书作庙堂高远;谭延闿长于清末民国,时值华夏动荡,内忧外患,百姓苦不叫迭,民族陷于生死危亡之际,作为民国政坛的中坚力量,其具有“自古奇伟非常之人,奋臂起田间,奔走国事,岂能预计其成败哉?冒死犯难以与暴政相搏,幸而济则吾事举,不济则以身殉之已耳”[19]的舍我气魄,使得其审美观念注定不会趋向甜媚秀气的风格而更契合威严秀挺的气度和景仰颜真卿尽忠报国、正气凛然的为人。

可以说,谭延闿对颜真卿书风的推崇源于其时的身份地位与人格理想,他的书法价值在于把翰墨余事与政治立场结合在一起,把优游养性与爱国正气合二为一,使其书法真正成为彰显人格和表达情性的最佳方式。加之谭延闿以过人的聪敏和勤奋的临习,把对鲁公法帖传统的领悟和个人情性的抒发互相结合,继承发展了唐代以颜真卿为代表的浑厚雄强的书法风格,故他的颜系楷书才能做到“点如坠石,画如夏云,钩如屈金,戈如发弩”[20],起笔沉着稳重,行笔顿挫有力,结体似肥而实劲,可谓形神兼得、味厚神藏,民国学颜无出其右。

三、晚期(1920—1930)——上追蘇米

随着书学认识的深入,谭延闿学书视野逐渐放宽,据好友徐崇立记载:

畏公书凡数变,弱冠时学赵荣禄,已而师法平原,行楷、尺牍兼仿东武、松禅。三十岁专习颜书,参以南园笔法,日临《麻姑坛》为书课,积至二百通。四十岁后居粤政府,则泛滥百家,于古法帖无所不临,极纵肆之奇,于是生平书学至此大变,淳而后肆,人书俱老矣。在广海曾乞仿颜书大楷,则曰:“此体吾第瓶斋最擅长”,自度弗如。当肆他书,推渠独步,乃为我杂临宋元诸家,惟肖惟妙。[21]

此段详细说明了谭延闿的学书历程。弱冠时书学赵孟頫,继而师法颜鲁公,并于刘墉、翁同龢二家多有体会;三十岁专攻颜真卿,参以钱沣笔意;四十岁,学书视野延伸至宋元诸家,书风大变。

又谭延闿日记中有道:

《离堆》笔法与《画赞》相近,东坡即由此夺胎,甚不易学。盖用墨太丰,难于见好也。[22](1914年12月7日)

出至赵表背、古墨轩,又入商务印书馆,看《天际乌云帖》印本,覃溪密行小字,前后十数题,于友朋有疑似者,辟之不遗余力,且引钱箨石为证以余观之,不惟苏迹赝也,即元明诸跋亦如出一手,特董跋真耳。[23](1915年8月20日)

晚为漱泉写直条,书东坡韩干十四匹诗,后有余纸,乃记六月来日相过从事。[24](1918年12月21日)

蒲凡生送东坡书天门冬酒诗来,赝迹可笑。[25](1919年2月19日)

看颜、米墨迹印本久之,若有得。……为人作联榜及屏书,颇有入处,似稍进矣。[26](1925年8月9日)

忽发兴检《西楼帖》,加以题识,上床一时矣,大雨如倾天瓢。[27](1926年5月30日)

为人书屏联,尽墨一钵,吾书殊不进,此事亦当努力矣。……晚,写挽子武诗,欲离钱翁旧习,以上希苏、米,然不能也。[28](1927年9月29日)

为人写册页十二纸,临东坡《洞庭春色》《中山松醪》二赋。[29](1930年1月10日)

为吕三子书屏,临山谷,有一、二字佳耳。[30](1930年7月1日)

据好友及自录可知,四十岁以后的谭延闿欲变书风,想脱离同是颜系书风的钱沣、翁同龢对他的影响,遍临宋人法帖,以苏轼、米芾、黄庭坚居多,尤以取法苏轼和米芾二人为最。遗憾的是,谭延闿具体从何时开始学习苏轼、米芾的书法已无从考究。但可以肯定的是,谭延闿学习苏轼的时间早于米芾,因1914年谭延闿对东坡书法就已发表了自己精辟的见解:“《离堆》笔法与《画赞》相近,东坡即由此夺胎,甚不易学。盖用墨太丰,难于见好也”,1915年更是能对苏轼书法遗迹鉴定真伪:“不惟苏迹赝也”,可见至迟谭延闿34岁,其已熟稔苏轼书法,并具有较高的实践经验和审美水平。应当说明,在三十四岁的同一时间段,谭延闿对苏轼书法的了解和对颜真卿书法的追慕二者互不抵牾,因时值谭氏寓居青沪,怡乐诗书,从1914年起至1916年这两年以学习颜系书法最为集中,没有花费过多精力来效法苏轼书风,故其书受颜真卿的影响最为深刻。待到四十岁客居广州,书风欲变,在学颜的基础上取法于苏米二家,重新从苏轼书法中汲取养分,便是情理之中的事。

苏轼和米芾同列“宋四家”,均以行草书成就最高,这也旁及谭延闿晚期书法作品以行草书见长,从中堂巨制到案头尺牍,尺幅不一。作品虽总体表现出沉着安静之“正”态,但毕竟拥有行草书表情达意的爽快,相比楷书多了一份轻松和率性。在其遗世有具体纪年的晚期行草书作品中,大致分为流美生动和古朴自然两类。

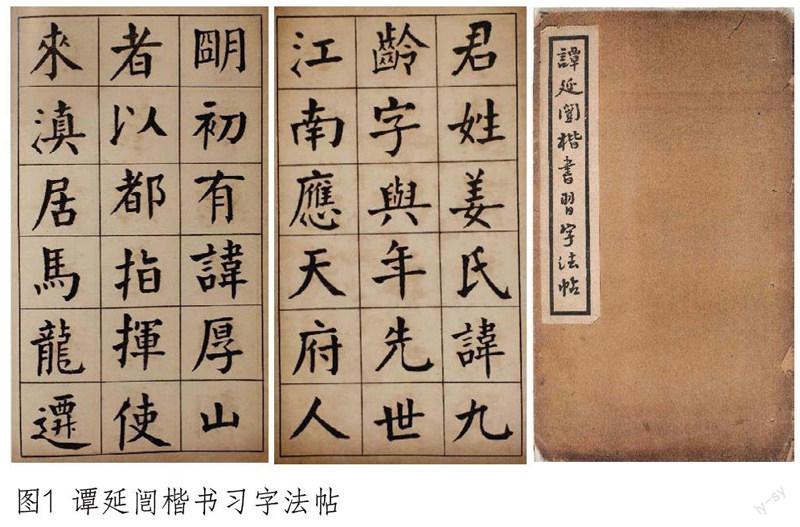

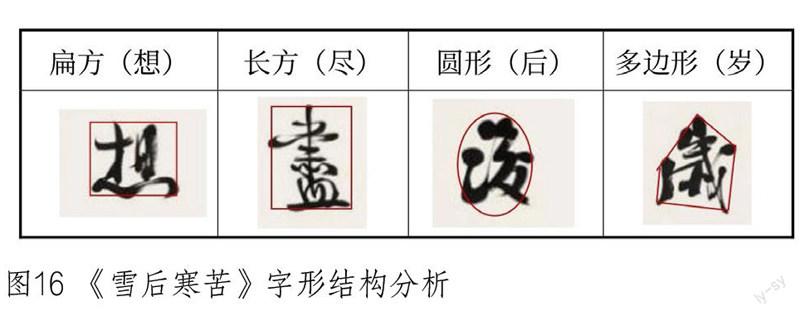

流美生动类,以《雪后寒苦》(图13)和《故人作发》(图14)等中堂、《说静·无全》楹联(图15)为代表,这些作品在遒劲笔力的基础上加入起伏跳跃的元素,使通篇显得更加生动、仪态万千。

兹以《雪后寒苦》为例进行重点分析(图16)。此作落款“辛酉高秋”,辛酉年即1921年,故为谭延闿41岁时所写,内容为苏轼写给友人的尺牍(与滕达道四十五首之二十五),释文:雪后寒苦,伏想起居佳胜。岁行复尽,展奉何时,倾向。此作在用笔上着重强调提按变化,如开篇“雪”“寒”二字字头中的折笔,入纸重按后遂提笔而行,在书写一段极细的线条之后又重力按下完成折笔;由提按动作表现出的粗细对比一直贯穿于整幅作品中,在左右结构的字如“胜”“行”“复”“时”中尤为突出,极细的左半部分与极重的右半部分产生了强烈对比,具有较强的视觉冲击力;在转折处理上,多平缓的圆转,偶见方折;字形结构并不局限于方块状,扁方如“想”“向”等字,长方如“尽”“奉”等字,圆形如“后”字,多边形如“岁”字等,且字的内部空间也有收放对比,收如“雪”字下半部分、“居” 字字头部分,放有“奉”字的竖画、“起”字的捺画等;章法上仍沿袭楷书的单字独立,但通过字形的大小变化、上下字之间的呼应以及轴线的摆动使整幅作品气脉畅通且灵巧轻松。

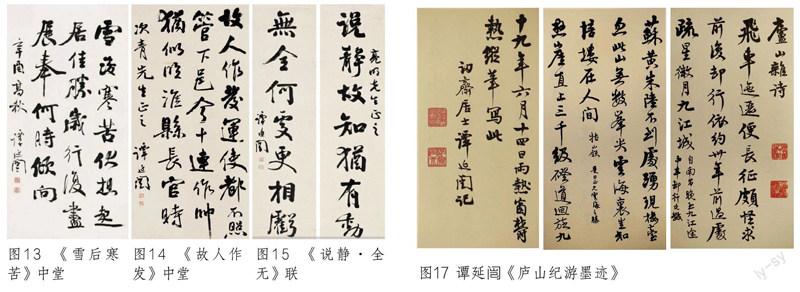

另有2018年岭南美术出版社发行的《谭延闿庐山纪游墨迹》(图17)当属此类。《谭延闿庐山纪游墨迹》书于民国十九年(1930)六月,而谭氏卒于同年九月,可谓是其最晚期的作品。是册书法笔法丰富多变,藏锋力透,挥洒从容,参以米南宫流畅灵动的用笔以破东坡重墨,可算是谭氏晚年书册中的佳作。大量长线条的运用如长撇、长竖为作品增加了灵巧成分,如“年”字悬针竖几与苏轼《黄州寒食诗帖》如出一辙。在字形结构上,多效法米芾,如“楼”“颇”二字(图18)。

古朴自然类,以小草手札为佳,得颜真卿之浑厚兼苏米之恣肆,如《病余》诗笺、《致山父书》《致邠斋书》(图19),均是谭延闿给友人的书信和诗稿,见录于2011年由重庆出版社出版的《中国历代书风系列·谭延闿书风》一书中。现重点探究《致邠斋书》(图20),此作尺寸为27.5cm×19cm,是其写给致杨庶堪(号邠斋)①的信。

在这件小草手札中,落款“五月廿五日”,并未标明具体年份,就“延闿”二字处所钤“四十六岁后号讱斋”之印推断,应是谭延闿后期风格成熟的草书作品。察其用笔,以藏为主,偶见锋芒;观其结字,以“松”为最大特色。虽然结字疏朗,但在字内空间的处理上,多借助变点画为块面的方式,将字内短、小的笔画或合并,如“奉”“圈”“偃”等字,或加粗,如“邠”“相”“愿”等字,借此将原本零散琐碎的空间转变为一个较完整的块面,使得不仅在空间处理上有化零为整的效果,而且对通篇的节奏也起到了一定的调节作用。轴线的摆动控制在一定的幅度之内,用笔不过分追求技巧的表达,结字松而不散,开张大气,总体表现出古朴自然之美,不失谦谦君子的儒者风度。

谭延闿四十岁后书风丕变,杂临各家,上追苏米,积学至深,相较于前期书法取法颜体元素居多,后期书法则借鉴宋代行书大家的艺术元素,行笔更为畅情适意。但天命不祚,1930年9月21日,谭延闿膳食完毕,在前往马厩途中突发脑溢血,第二天便与世长辞,终年五十岁,故晚期书风的丕变未能造极,终以其高不可攀的颜系楷书广为世人称颂。即便如此,也理应承认,谭延闿后期书风已对颜真卿书法做出了取舍,不再是醇厚的颜体面目,其有意将颜真卿书法与苏轼、米芾二人的书法融合,故其后期书法作品结合了颜真卿、米芾、苏轼三家的书法特点,大小行草书切换自如,从而彻底改变了前期典型的颜体楷书风致,形成了含蕴性灵与雄健开阔的行书基调,这是他书法艺术风格初步衍变完成的标识。

参考文献

[1] 刘恒.中国书法史清代卷[M].江苏:江苏凤凰教育出版社,2009:127.

[2] 徐崇立.瓻翁题跋[M]//湖湘文库—湖南近现代藏书家题跋选(二).长沙:岳麓书社,2011:642.

[3] 谭延闿.谭延闿楷书习字法帖[M].北京:中国青年出版社,2013.

[4] 刘建强.谭延闿大传[M].北京:九州出版社,2011:120.

[5] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:538.

[6] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:539.

[7] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:539.

[8] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:541.

[9] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:542.

[10] 劉建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:544.

[11] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:545.

[12] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:547.

[13] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:553.

[14] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:555.

[15] 谭延闿.慈卫室诗草·粤行记·讱庵诗稿[M].台湾:文海出版社,1971:145.

[16] 谭延闿.谭延闿临麻姑仙坛记[M].上海:上海辞书出版社,2009.

[17] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:586.

[18] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:554.

[19] 周秋光,周元高,贺永田.谭延闿集·二[M].湖南:湖南人民出版社,2013:864.

[20] 孙洵.民国书法篆刻史[M].上海:上海交通大学出版社,2011:154.

[21] 徐崇立.瓻翁题跋[M]//湖湘文库—湖南近现代藏书家题跋选(二).长沙:岳麓书社,2011:642.

[22] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:537.

[23] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:541.

[24] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:553.

[25] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:555.

[26] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:586.

[27] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:598.

[28] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:607.

[29] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:620.

[30] 刘建强.谭延闿文集·论稿(下)[M].湖南:湘潭大学出版社,2014:623.

注释:

①杨庶堪(1881—1942),字沧白,晚号邠斋,四川巴县(今重庆巴南区)人,中国近代民主革命家、辛亥革命元勋、孙中山先生的忠实追随者。