玉器形制的演进与发展

2022-05-30杨伟朋

杨伟朋

早在原始社会,人们就地取材制作石器工具的过程中,逐渐认识了一些温润而有光泽的石头,遂产生了“美石为玉”的观念,辨别出“石之似玉”者、“石之次玉”者,使玉的概念渐臻现今真玉范畴。随着社会生产力和物质文化水平的不断提高,玉器的制作方法和形制也在不断发生着变化,玉从“美”的象征成为一种优秀传统文化的符号,具有特殊的意义。《周礼》中将不同形制的玉器与天地万物和人事进行类比,以此来寄托周代统治者的宗教观念、政治理念以及礼仪道德。

“六器”,是玉器被用于祭祀天地和东南西北方诸神,是典型的藏礼于器。《周礼·春官宗伯·大宗伯》载:“以玉作六器,以礼天地四方。以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”就是以其象来与天地四方相联系,反映了古代周人的自然观和社会观。

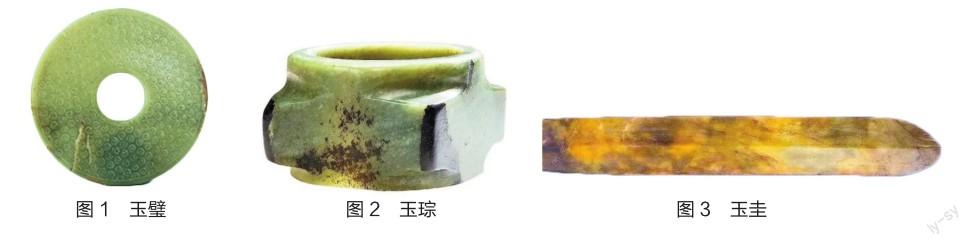

玉璧(图1),直径15.6厘米,厚0.4厘米,秦代文物,为1978年河南省泌阳县官庄秦墓出土。玉璧由青玉制成,体呈扁平圆形,中间透穿圆孔,两面纹饰相同,均为较疏朗平缓的谷纹。秦代玉器处于战国玉器向汉代玉器过渡的中间阶段,这件玉璧所刻画的斜格纹中兼有浅浮雕的谷纹,可视为谷纹向蒲纹发展的过渡形态,属于战国遗风。

玉琮(图2),方体圆射,中有孔,是与玉璧相配用以祭祀大地的礼器,其形状为外方内圆,寓意着“天圆地方”,是先民们用于天地沟通的重要礼器。这件玉琮2003年出土于南阳市物资城墓M1,春秋时期文物。底为透闪石,青色,通体素面无纹饰,有明显的磨光痕迹,玉质圆润细腻,由于长期浸沁,大部分已经变为漆古黑色,内呈圆筒状,外方,上、下有射。系旧玉切割改制而成,为典型的玉制礼器。

玉圭(图3),夏代器物,通长31.7厘米,宽4.7厘米,南阳市桐柏县出土。青白玉,温润微透,有褐色沁斑。器体狭长、偏薄,一面呈脊状凸起,另一面呈钝角状凹下。器身遗留有平直切割线,所用当为片状切割工具,也有專家认为是弓锯。玉圭截面呈V字形,这是由于玉器较大件,工具切进玉料后,带动解玉砂较为费力,效率不高,因此会选择对向开料。台面由多次锯割而完成,每锯一次就留下一个切割面,所以器身留有较多的切割台痕。

玉圭亦称为“珪”,古代周礼记载的六瑞之一,即“青圭礼东方之神”。其器形多为长条形,上尖下方,可能源于新石器时代的石铲和石斧。圭基本与璧、琮同时出土,主要功能就是祭祀,后逐渐取代玉琮,成为我国古代主要礼玉器具之一。汉代以后,玉圭已经从社会日常生活中消失,唯有王公贵族为显示其地位,才特制少量的玉圭。

玉璋(图4),商代文物,通长66厘米,宽13厘米。1958年出土于郑州市南郊杨庄。玉璋采用淡青玉雕琢而成,器呈扁平长条刀形,器身前端外张,后部为阴纹直线雕,两侧雕有对称凸起的扉牙,内短窄,上有一穿孔。此璋形制特殊,顶端斜刃内凹,尾端两侧各有对称的扉牙装饰,当为文献中所载的牙璋。璋为礼玉中的重器,是古代社会中祭祀天地礼器中的“六器”之一,同时也是特权阶级财富与权力的象征。此玉璋目前是我国中原地区出土玉器中时代较早、形体较大的玉璋,堪称商代前期之精品,也是中原文化玉器中的佼佼者。

玉琥(图5),长14.4厘米、宽8.4厘米,春秋时期器物,出土于南阳市桐柏县月河镇。器物部分受沁呈褐色。片状。垂首,凹背,垂尾上卷。正面头部饰简化龙纹、绞丝纹;前、后部以宽大的云纹表示前、后肢;腰、尾饰简化龙纹;颈、脊背饰重环纹;外缘饰绹索纹。背面光素,头尾各有一较大穿,背腹各有一小穿。

玉琥是一种刻有虎纹或雕成伏虎形的玉器。琥的表面纹饰,多以云纹为主, 由云纹变化而成各种弯曲的形式。东汉许慎《说文解字》解释琥是“发兵瑞玉”,也有认为是礼西方的礼仪用玉。目前学者们一般认为玉琥属于装饰品类,并不作为发兵或祷旱之用,也不是仪礼中使用的瑞玉。对于虎形玉器,有孔的可称虎形玉佩,无孔的可称为玉琥。

玉璜(图6),长13.9厘米,宽4.2厘米,厚0.6厘米,西周器物,1997年出土于河南省鹿邑县太清宫长子口墓。玉器呈深绿色,两面纹饰相同,以龙凤纹为主,高冠雕成伏首之龙,钩嘴、臣字目,身饰双阴线卷云纹、鳞纹和羽纹,垂尾收足,两端为榫形。头顶、嘴和榫部各有钻孔,可穿绳佩戴。此件器物将龙和凤的形象完美地结合在一起,集透雕、阴线刻、钻孔于一体,使整体造型自然流畅,是商周时期玉器中不可多得的艺术佳品。

玉璜是中国传统的玉礼器之一,与玉琮、玉璧、玉琥、玉圭、玉璋并称为“六器”。《说文》云:“半璧曰璜。”可见璜是一种弧形片状玉器。不同时代的玉璜,形制变化很大,可分两种:一种是半圆形片状,圆心处略缺形似半璧;另一种是较窄的弧形。一般玉璜在两端打孔,以便系绳佩戴。商周以后,玉璜逐渐形成具有礼器和佩饰的两种作用。

云龙纹玉珩(图7),春秋时期文物,1993年出土于桐柏月河镇一号春秋墓。器物为青玉,受沁呈深褐色。正面饰双钩阴刻连体龙纹。两端为龙首,圆形目、长角后披,有须。身饰云纹。两端龙口各钻一小穿,背钻一小穿。背面光素。

珩与璜同为玉组佩中的构件,形状、纹饰相近,为横挂的玉饰。珩两端有穿孔,各可挂一串玉饰。部分珩的中间亦有穿孔,可以系挂在上部的大型玉饰上,所以悬挂时其圆弧是向上凸起的。其形制多样,有弧形、角尺形,也有平直的。

周代统治者在祭祀、朝会、军事、外交等多种活动中都要使用玉器来达成仪式,玉器成了周代统治阶级贯彻其礼治统治的必备器物。玉因其通透晶莹而被认为是可以上达天地鬼神的通灵之物,受到顶礼膜拜,被用作祭器。在礼器之外,玉器的形制还存在着多种多样,不同朝代有着不同的形制,佩玉作为其中的一种,使用和流传最为广泛。

兽面纹玉饰(图8),长7.1厘米,宽7.6厘米,厚0.2厘米,出土于河南淅川下寺1号墓。玉饰由青玉制成,玉质细腻,经沁蚀后显现出鸡骨白色。其纹饰整体采用隐地浮雕的技法,雕工极为精细,以兽面纹为主,兽眼近椭圆形,眼珠外凸,双角宽大向两边延伸又作90度上折内弯,四周有复杂繁密的蟠虺(huǐ)纹围绕。玉牌上端正中有一简化的小兽面纹。背面则光素,上、下端居中各钻一个小圆孔。佩玉将人的精神世界和自我修养联系起来,即“德”,君子把玉比拟为道德,时刻以玉的品性来要求自己。

青玉透雕龙形佩(图9),1980年河南省淮阳县平粮台42号墓出土。玉佩出土时为一对,两面纹饰相同,由青玉制成,整体器形做龙回首状。龙头较短,上唇长而上卷,下颌呈弧线状。龙身较宽,曲成弓形,蜿蜒曲折,尾部向上翻卷,身体转角处带若干小鳍。龙体边廓用隐起弦纹表现,弦纹间布满谷纹,繁缛华丽。龙身中部上端有一穿孔用于系挂。玉龙佩是战国时期非常流行的一种佩饰玉,具有非常鲜明的时代特征,这件龙佩均衡对称,玉质莹润,造型极具动感,具有非常高的藝术价值和历史价值。

另一方面,玉器在其形制发展的过程中,不断将武器与礼相互结合,形成一种玉制礼器形制和文化。

玉戚(图10),长14.4厘米,宽13.3厘米,厚0.8厘米,西周时期文物,1990年出土于河南三门峡虢季墓地。这件玉戚由青玉琢磨而成,还间杂有少量黄白色斑纹与斑点。整体呈扁圆状,前端较窄,刃端阔而呈弧形。两侧斜边各有六个锯齿牙形装饰,中部有一穿孔。背面有一道切割痕迹。“两侧有齿的扁平斧”被称为戚,在以王权为中心的商周时期,它是王者的象征,在礼器中属于最高规格,主要用于治军,同时也是仪仗和祭祀的礼器。虢季是西周晚期的虢国国君,很可能是文献记载的周宣王时重臣虢文公,这件青玉戚正是墓主人崇高身份的象征。

玉剑饰(图11),通长5.7厘米,宽1.9厘米,汉代文物。此剑饰为白玉透雕螭纹,整体呈梯形,随形开光,内饰透雕纹样。上部为兽面纹,中部为一螭虎,下部做小熊咬住螭虎尾巴状,周围点缀卷云纹。一套完整的玉剑饰按照其在剑上的装饰位置,由上到下一般分为剑首、剑琫(běng)、剑璲(suì)和剑珌(bì)四种。这件玉器应是玉剑珌,其纹饰流畅生动,玲珑剔透,整体构图在刚劲威猛之中透出一股生动活泼的气韵,是汉代玉剑饰中难得的佳作。

青玉勾连云纹戈(图12),出土于1986年河南省永城市僖山一号汉墓。通长18.3厘米,宽10厘米,厚0.5厘米。玉戈由青玉制成,援部中间起脊,两面饰勾连云纹,前端锋部呈三角形,援上下两侧有钝刃,下侧近胡处呈弧形刃。内(nà)部呈长方形,两面亦饰勾连云纹,中有一长方形穿孔,阑上有三个长方形穿孔。玉戈作为象征身份地位的礼仪性兵器,到汉代已经极为罕见。这件玉戈玉质莹润,雕工细腻,纹饰精美,堪称汉代玉器中的佳作。

总之,从玉器形制的演变与发展,其纹饰更加精美、造型生动、品类创新,兼具自然精华与人文理想之美,也是中国玉文化发展的规律所在,其形制的演变与发展也侧面反映出了古代先民们在生活、信仰、礼仪制度等方面的文化信息,为我们研究玉文化提供了重要的实证。