绘事心影录

2022-05-30汤立

汤立

我所关注的笔墨属于“技”的范畴,即技术、技法。中国画的悠久传承使其具备了经典性,没有难度,何言经典。笔墨对于中国画家来说是生命力,就像戏曲演员的唱、做、念、打和手、眼、身、法、步,虽是技巧,是功夫,但是,艺术的根本,也是要“冬练三九,夏练三伏”来刻苦锤炼的。

中国画的笔墨是一个虔诚的艺术家终身修养的课业。

中国画的形式美是以笔墨来体现的,懂与不懂笔墨,呈现在画中的气息会完全不同,甚至天壤之别。八大山人、吴昌硕、齐白石、黄宾虹这些大师,哪一位不是笔墨高手。

笔墨的形式美是无数先贤经过数千年锤炼而提炼出的文化精华,美妙绝伦,世界上绝无仅有,这其中的机窍,只可意会而不易言传,只能与知者道而不能与俗者言。

画界一般认为山水、人物、花鸟三科中花鸟最难,而在花鸟画的工笔与写意中,工笔易而写意难,大写意尤难。为其难才显珍贵、璀璨,才魅力無穷。我对大写意情有独钟,它倾注了我一辈子的心血。

写实是写意的基础,写意是写实的升华。

写意的核心有两点:第一,诗性的浪漫与深刻;第二,形式上的凝练与夸张。

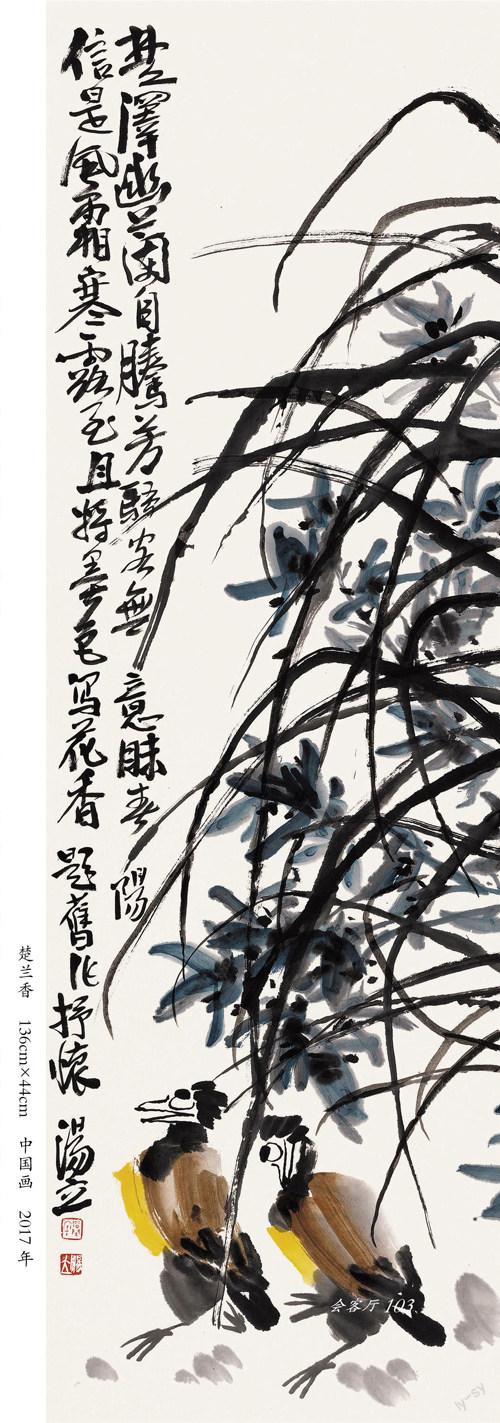

大写意花鸟也称简笔花鸟画,所谓言简意赅,以少胜多,以一当十,以虚代实。是以最简练的造型和最少的笔法,表现最为生动的物象和丰富的精神境界。

大写意花鸟画往往一气呵成。它是天赋、灵性、才情、功力、学养、阅历、胸襟的高度凝练,瞬间爆发,其难度可想而知。真正的大写意画家为天生之才,往往立地成佛,这是顿悟,不是什么人都可以学得来的。徐渭、八大山人、齐白石都是天才。

八大山人、吴昌硕、齐白石各是他们那个时代的高峰,但他们是人不是神,人无完人,在艺术上他们一定会有缺憾,也有时代的局限性。

“江山代有人才出”,艺术总是随时代发展而发展的。当一个艺术家修炼到以一颗平常心,既能深刻领悟这些大师的艺术真谛,又能客观、理性地一眼洞穿其艺术中的不足之处时,便具有了发展与创新的可能了。

就拿画鹰来说吧。

宋、元、明、清至当代,画鹰高手代不乏人。

像八大山人的鹰,造型取法明代林良,但林良画鹰作墨精妙,清健传神;八大山人之鹰却苍劲圆悴,借以表现他孤傲落寞,清空出世的思想。

而潘天寿的鹰就不一样,多为秃头鹰鹫,或淡墨,或焦墨,多为指头画,造型严谨,作风却“一味霸悍”,显示出刚直不阿的人格。李苦禅擅长画鹰,他画的鹰则造型夸张,富于墨趣,有别于前人。

我有一幅《观云图》,画的是登高远望之苍鹰,有坐观风云变幻之寓意,画中雄鹰浓墨为之,相对于前人,我的造型更简单,鹰背部留有空白,虚实相生,鹰脚下一根墨线飘然而下,这线为何物?山耶?云耶?给观者留下了想象空间。这与英国著名雕塑家亨利·摩尔作品中的空间分割、实体穿透有异曲同工之妙。画乃心印,这幅作品即是我的追求,“适我无非新”。

从事艺术,第一是靠天赋;第二是人生阅历,其中特别是经受挫折和磨难的洗礼;第三是博而精。

天才很脆弱,往往经不起挫折而昙花一现,只有那些历经风雨而百折不挠的人,最终能获得成功。从这重意义上讲,磨难是财富,唯有过大希望的人才有大绝望,而唯有历经过大绝望的人,才会珍惜人生,勤奋不已。

大师的艺术作品必须具有开创性与经典性,有了这两点,方能入史。

所谓开创性,便是前人没画过的题材,你画出来了。你不光画出来了,而且画得妙极,具有独一无二的图式语言,能打动人心,让人拍案叫绝,看后甚至让人频生感慨:“这也能画?还能这样画?我怎么就没想到呢?”

所谓经典性,是前人画过的你也能画,而且比前人画得好,作品更有文化内涵与艺术趣味,表现得也更深刻。这当然包括了艺术格调和作品表现中的技巧。

面对绘画作品,只需看一眼,便可立判高下。面对大师的作品,会让你不得不叹服,看过了,回头来还要再看,且久久不忍离去。

2017年,潘天寿艺术大展在中国美术馆举办,我两次前往看展。

画展中,六幅一丈二大轴指墨画令我印象深刻。尽管是传统题材,装裱后,四米多高的尺幅,气势扑面而来,充满了现代视角张力,潘先生“强其骨”“一味霸悍”的艺术主张在这里得到充分体现。这些大画非丰富的人生阅历、深厚的学养底蕴、超凡的笔墨功力莫能为之。八大山人、吴昌硕、齐白石等前辈大师似乎无此巨制大作。潘天寿先生的巨制大作带给我的不仅仅是视觉震撼,更给我以艺术学习与艺术形式上挑战难度与高度的契机。

三年多来,向潘先生致敬,我完成了三个系列:传统写意花鸟画系列、大道微茫系列、胡杨系列,共三十余幅一丈二直幅大轴。

胡杨在中国画史中的确还没有画家专门画过,这个题材文化含量厚重,很值得发掘与开拓。

为此,我两次去南疆塔克拉玛干无人沙漠区考查、写生,现场创作。

回京后,反复揣摩、研究、实践。最终以意象表现性手法,骨法用笔,大笔大墨大线,半抽象,诗、书、画于一体,创作出了十多幅大写意胡杨新作。

我画的胡杨颇具悲壮色彩。

《大漠之魂》《塔克拉玛干之殇》《生似一道景,死如一座碑》《回首万事空》《傲骨天地雄》《大漠月夜》《魂兮归来》《胡杨颂》《大漠逢春》《大漠金秋》等命题,集中阐释了胡杨的苦难就是我中华民族之苦难;胡杨千年不死,死而千年不朽,尤其是死而复生之顽强就是我中华民族之顽强。胡杨为阻挡沙漠前行的大无畏的奉献精神更是最值得颂扬的民族精神。

这批胡杨画中,有我的行草诗文长题大跋。跋文安排,也是我作品中形式构成的重要组成部分。

我创作的《大道微茫》水墨系列。这个系列以抽象笔墨构成手法来表现老子的“道”。老子的“道”是东方哲学,西方大哲学家黑格尔也佩服老子的“道”。

我以书法用笔,笔墨构成,抽象表现,同时辅以大段书法跋文,力图在抽象笔墨图式中赋予作品文化内涵,以呈现出老子“道”的“黑色通玄,玄之又玄,众妙之门”之玄境。其实,作品的大与新不是目的。

强调中国画笔墨的书法性,打通东方与西方,结合中国笔墨与现代形式构成,强化诗、书、画有机结合的中国画特点,既有中国传统文化渊源,又有时代精神,气象壮阔,别开生面,创造中国画的时代新貌才是我之追求。

艺术起于真善美的执著,终于真善美的圆满。

吴冠中先生当年在南阳考察汉画像石时,曾谈到了中国有两个地方的艺术使他流过眼泪,一是西安霍去病墓石刻,二是南阳汉画像石,他看后激动得“简直要跪倒在汉代先民的面前”。

鲁迅先生也说过:“唯汉人石刻气魄宏伟、深沉。”

大刀阔斧、沉雄大气的汉代石雕石刻艺术,彰显出汉民族及汉朝的坚毅、沉雄和阳刚大气之生命活力。

言简意赅、气象万千的唐诗,折射出了盛唐的气格高拔、雄伟壮阔,与瑰丽多姿。

而极为精巧写实的鼻烟壶内画,小巧玲珑的面人面花,繁琐堆砌的掐丝珐琅景泰蓝,精致的玉雕摆件等,这些精巧花俏艺术的出现,却恰恰反映出清朝国力的衰败。

因此,经典艺术的诞生全在于文化。

艺术家需要的是:品味与教养、责任与担当、独立与自由的贵族精神。