探析汉服文化的发展与演变

2022-05-30张爱

张爱

摘要:汉服是华夏民族的传统服饰,也是中华文明的重要组成部分,彰显民族精神气质和文化形象。汉服文化经历了长期的发展演变,各个历史时期的汉服各具特色,形制和材质都有所不同,形成了复杂的服饰体系和发展脉络。笔者通过对汉服文化的基本形制和工艺特色进行分析和比较,结合部分汉服文物精品,阐释我国汉服文化所蕴含的丰富内涵,望能够对普及汉服文化知识、推进文旅融合发展起到一定的参考借鉴作用。

关键词:探析;汉服;文化;发展;演变

一、我国汉服文化的传承发展与基本属性

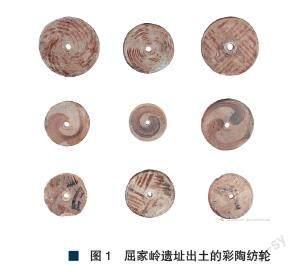

汉服又称汉装或华服,是我国最具代表性的民族服饰,体现了华夏儿女的文化取向和审美理念,蕴含着深厚丰富的文化元素。据史料记载,汉服起源于黄帝时期,并逐步形成更加成熟的服饰制度和礼仪。汉服文化与我国纺织业的起源和发展也是紧密相关的,根据考古发掘资料显示,新石器时代的裴李岗文化遗址、仰韶文化遗址、湖北屈家岭遗址、龙山文化遗址等,都曾出土过纺织所使用的骨针、纺轮等生产工具,还出土有蚕蛹和蚕丝等文物。如湖北屈家岭遗址在考古发掘中出土了彩陶纺轮(图1),泥质红陶,上有黑色和红色的漩涡纹图样。纺轮是我国古代劳动人民发明的最早的捻线工具,彩陶纺轮的发现证明湖北地区在新石器时代,纺织工艺就已经产生并逐步兴起,同时也说明我国纺织文化发展的历史悠久。

汉服文化自成体系,各个历史时期的汉服各具特色,材质、工艺和配饰都有相应的规制,不同社会阶层的衣、冠、领、袖、腰带等方面都有讲究,甚至在布料、装饰、色彩、印染等方面有专门的行业要求,体现了一定的政治属性和社会属性。

二、我国汉服的基本形制与工艺特点

从人们穿着的场合和习惯来分,我国古代汉服一般包括礼服、官服、吉服、常服、便服、婚服等类型。而从我国传统汉服的基本形制上看,主要包括四种形制:上衣下裳制、深衣制、袍服制、襦裙制。

上衣下裳制,即把上衣和下裳分开,上身为衣,下身为裳,这种形制是华夏民族最早出现和最为传统的服制类型,适用于各种场合和年龄段。上衣下裳作为人们最普遍的服饰搭配形制,具有科学性和合理性,符合人体生理结构特点,人们身穿上衣下裳便于活动和劳动生产。如先秦时期的王侯大夫参加重要活动,所穿的冕服就属于典型的上衣下裳形制(图2)。

深衣制,形成于先秦时期,至明代都较为流行。其特点是将上衣和下裳分开,但在腰部位置进行缝缀连接,形成一个完整的整体,男女都可以身着深衣,较为普及。深衣作为汉族传统服来源悠久,最早可见于《礼记》,如《礼记·深衣》孔氏正义曰:“所以称深衣者,以余服则,上衣下裳不相连,此深衣衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣。”深衣制的优点在于其具有覆盖全身,可以使整个身体深藏不露,具有雍容庄重的特点。深衣又可分为曲裾深衣、直裾深衣和朱子深衣等类型(图3)。其中,曲裾深衣的衣襟成三角形,从背后绕到前襟,然后在腰部系上较宽的衣带,男女皆可穿着。汉代时期,天子和贵族都流行穿着曲裾服饰。直裾深衣的上衣则较方直,下部裁剪较为垂直,一般没有系带,而由腰带固定。直裾深衣较为简洁和干练,是我国古代男子的主要服饰之一。汉代以后,直裾深衣逐渐成为深衣形制的主流。朱子深衣为礼服,多用于祭祀等场合。由南宋朱熹复原的深衣称作朱子深衣,在朱熹撰写的《朱子家礼》中有相关记载。相对于其他两种类型的深衣,朱子深衣的结构特点为:由直领穿成交领,幅巾和深衣联系在一起,朱子深衣的风格也融入我国古代社会礼仪教化的价值理念。

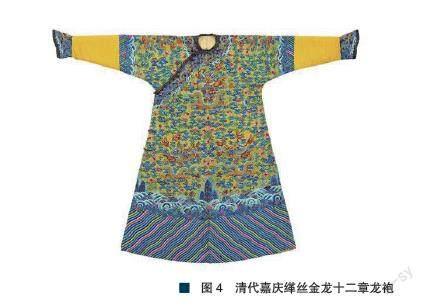

袍服制,又称为袍衫制。袍服与上衣下裳制和深衣制有着明显的区别,用一块完整的布裁出上衣和下衣,也就是前身和后身都是一体的,优点是节约布料、方便缝纫、造型流畅。袍服制在先秦时期就已出现,秦时袍服主要为内衣形制,袍服外还有外衣,东汉以后,袍服逐渐作为外衣穿着。发展至隋唐以后较为流行,袍服款式更多,男女皆可。如清代嘉庆御制的缂丝金龙十二章龙袍(图4),其纹饰包括日月星辰和龙纹图案,體现了清代皇帝的至尊地位。

襦裙制。襦裙始于战国时期,流行于魏晋南北朝,主要为女性日常服饰类型。它还是属上衣下裳的形制,主要特点是上衣较短,裙子较长,腰间有带子;上衣在内,裙子在外,襦主要扎在裙内。发展到各历史阶段时,襦裙又出现齐胸襦裙、对襟襦裙、高腰襦裙、半臂襦裙等丰富的款式,襦裙一般用于常服,普及面很广。襦裙的工艺较为讲究,在材质、色泽、纹饰方面较为丰富,如唐代安乐公主的百鸟裙、武则天时的响铃裙等,都是襦裙工艺的典型代表。

除了汉服的四种基本形制以外,各历史时期还衍生出其他服装类型,如褙子、玄端、袍衫、披风、直裰、道袍、曲裾、直裾、半臂、袄裙等,可谓形制多样、材质丰富、搭配讲究,体现了汉服文化的多样性和系统性。

在我国古代汉服饰纹方面,不同纹饰图案蕴含着不同的寓意,级别最高的当属龙凤纹饰。较常见的有几何纹,包括如意纹、回形纹、卍字纹、卷云纹等。象征吉祥富贵的,如五谷丰登、锦上添花等。古代年轻男女的婚服上一般都有象征爱情的鸳鸯纹饰;如果是老人穿的汉服,纹饰上就多以松鹤长寿、福禄寿喜为主。

三、秦汉以来汉服文化和文物精品鉴赏

秦汉时期的汉服在继承先秦汉服文化的基础上,实现了新的发展,服饰特点主要为大襟窄袖、上衣下裳。魏晋时期,胡族进入了中原,南北经济融合发展,据史料记载,魏孝文帝在全国推行汉服。因此,汉服受到当时少数民族文化的影响,在秦汉旧制的基础上,融入了一些北方少数民族元素,形制主要为上衣下裳的襦裙,相对紧身,多宽松袖口,材质方面,包括棉、麻、真丝等。魏晋时期不同社会阶层穿着的汉服颜色,也有一定的规制和要求。隋唐时期,经济文化繁荣,对外交流频繁,纺织和印染技术都有了较大发展,唐代女性以胖为美,其常见的服饰为半露胸式裙装,在唐代画家张萱的《捣练图》中,可以看到唐代女性服饰的特点(图5)。唐代男装则主要为汉式冠冕衣裳,在初唐画家阎立本所作的《步辇图》中,就刻画了幞头圆领袍的唐太宗,为当时唐代男性的常服式样。

宋代在我国汉服发展史上具有重要地位,当时百姓多穿交领或圆领的长袍,女性则以衫、襦、裙、褙、袄、袍、褂、深衣等为主。宋代在继承唐代汉服工艺的基础上,减少了唐代汉服雍容艳丽的风格,显得相对朴素和清新、端庄而大方。宋代社会,褙子和宋裤都是较为流行的服饰之一,穿着更加方便,贴近生活。宋代时期的代表性汉服文物,如宋代的越路双鸟纹锦夹袍(图6),现收藏于北京故宫博物院,为宋代汉服工艺的典型代表,出土于新疆维吾尔地区。此件藏品有交领和窄袖,采用了彩织工艺,以双鸟纹锦为面料,里料为素绸,色彩则呈现绿、黄、黑、白等。双鸟图案形象生动、翩翩起舞,双鸟之间有矗立的树干,树干上盛开着娇艳的花朵。此外,这件藏品还带有一定波斯风情,融合中西方文化特点,说明丝绸之路的开辟对中西方纺织工艺交流的促进作用。

又如南宋黄昇墓,随葬品中出土了多件宋代汉服文物和丝织品,包括绫、罗、绸、缎等,属于女性服饰。虽然埋藏于地下已有800余年,但保存较完整、纹理清晰、工艺高超,是宋代福建丝绸纺织工艺和汉服文化的杰出代表。

明代时期,汉服的特点主要是上衣短下裳较长,衣领以圆领为主。如江苏泰州博物馆收藏的明代孔雀补服(图7),出土于泰州徐蕃夫妇墓,圆领、右衽、宽袖,前胸、后背都有孔雀图案的纹补,宽度近40厘米。面料为八宝四合云纹的暗花绸缎,采用了平针、套针、戗针等多种工艺手法,栩栩如生,朴实大方,是明代汉服工艺的典型代表。

四、汉服文化的宣传推广与文创开发路径

在当前文化旅游融合发展的背景下,各级文博机构和文创企业应该抓住历史契机,加强汉服文化的研究和保护,推出更多的文化衍生品,为社会公众服务。一方面,要加强汉服文物藏品的保护和研究,举办各类汉服专题展览,拓宽汉服文化知识的宣传面。如青岛市即墨汉服博物馆,通过收藏和展示精美的古代服饰,包括男装、女装、礼服和常服等,让广大游客流连忘返。又如信阳城阳城遗址博物馆为庆祝国际博物馆日,组织开展了“传统的未来,文化的复兴”为主题的汉服文化节,邀请汉服文化爱好者身着各朝代的特色汉服,通过服饰、礼仪、妆饰的展示,以生动活泼和直观的方式,提高社会公众对汉服文化的认识和关注度,感受华夏传统文化的魅力。

另一方面,要加强汉服文化衍生品的开发。文化衍生品是备受社会公众喜爱的文化消费品,具有十分广阔的市场潜力和开发价值。如北京颐和园积极打造文创体验区,引入彩妆、饰品、饮品、汉服等品类,设计推出粤绣屏风《百鸟朝凤》等文创产品,在保留汉服形制的基础上,结合颐和园优美的风景和文化元素,在汉服纹饰上体现出来,受到广大年轻人的喜爱和推崇。又如云台山推出的汉服花朝文化节,融合了汉服、国风、非遗等要素,创新活动方式,精心策划了汉服巡游、《云台迷梦册》等文创产品,让广大游客在畅游山水间体验汉服文化的魅力。

五、结语

汉服是华夏民族勤劳智慧的结晶,历经数千年的发展演进,形成了各个朝代汉服的基本形制和工艺特色。研究和挖掘汉服文化蕴含的社会和人文信息,可以推动汉服文化更好的传承和发展。各级文博机构要加强汉服文化知识的宣传和普及,让社会公众都能够感受和学习汉服文化的丰富内涵,提升对汉服文化的认同感。同时,在文旅融合发展的背景下,要加强汉服文创产品开发的工作,推出更多的文创衍生品,以满足社会公众多层次的精神文化需求。

参考文献:

[1]陈英.关于当代汉服复兴的探讨[J].南宁职业技術学院学报,2010,15(04):20-23.

[2]章勤,李欣如,曾凡.汉服复兴现象研究[J].合作经济与科技,2019(17):72-73.

[3]高晨瑞.宋代汉族女性裙装研究[D].南京大学,2018.

[4]李琼.中华服饰[M].北京:农村读物出版社,2010.

[5]沈从文.中国古代服饰研究[M].上海:上海书店出版社,2002.

[6]周绍泉.明代服饰探论[J].史学月刊,1990(06):7.