宋代第一琴“虞廷清韵”

2022-05-30严晓星

严晓星

“虞廷清韵”,冯登府、吴兰荪、叶恭绰、徐少峰、吴振平、赵涛递藏

一、“虞廷清韵”琴的出现

文人雅士不管会不会弹琴,书房里照例要挂琴一张;若出而为官,治理一方,最爱用的一个典故,便是“鸣琴而治”,既见教化之功,又得潇洒之趣,会不会弹琴尚非首要。宋琴“虞廷清韵”最早见诸记载,就是缘于在一位名学者的宦游生涯里扮演了类似的角色。清道光辛丑(1841),冯登府(1783-1841)为自藏古器写了一篇《十二客者传并赞》。“十二客者”,其中一位便是:

宋琴一,长七尺二寸,背有“虞廷清韵”四字、“复古殿”三字,高宗御书也。嘉泰元年周平园有题跋,盖余家故事也。主人昔宰三山,停琴不张,归而挂诸壁,是为清风鸣廉之客。(《石经阁文续集》卷四)

据《冯柳东先生年谱》,冯登府“宰三山”(任福建将乐县知县)在道光四年(1824)三至五月,备此一琴,自然不无模仿宓子贱的用意。而琴挂在墙上,风过而弦振,必发清鸣,就有一派清风、廉洁自鸣的寄托了,所以才谓之“清风鸣廉之客”。这里提到的周平园,即南宋名相周必大(1126-1204)。

“虞廷清韵”再次进入文人视野,已是冯登府“宰三山”百年之后,在他故乡嘉兴邻近的苏州。一九三三年三月八日,吴湖帆日记云:

下午在恭甫处正社画会第三集,晤邓孝先,吴兰荪。兰荪携宋周必大题“霞庭清韵”古琴来,弹一曲,殊佳兴也。(《吴湖帆文稿》,中国美术学院出版社2004年,第27页)

此处“霞庭清韵”,无疑为“虞廷清韵”之误识。“霞”“虞”形近,“庭”“廷”音同。“虞”者“虞舜”,以“虞廷清韵”名琴,系用“舜歌《南风》而天下治”之典,寄托政治清明、关心民生的圣主情怀。

吴兰荪

《今虞琴刊》扉页

吴湖帆提到,携琴与会者是吴兰荪(1883-1960)。这是一位行伍出身的湖南琴人,当时在苏州定居已逾二十年。他在江南琴坛很活跃,参加了一九一九年苏州怡园琴会、一九二0年上海晨风庐琴会。从《怡园会琴实纪》可知,他所携琴为“虎阜梵音”“衡阳晓钟”(卷六第二叶);从《晨风庐琴会记录》可知,他所携琴为“衡阳晓钟”(卷上第六叶),均未展示“虞廷清韵”。因此,虽然他得到“虞廷清韵”的始末不详,但可以推测,时间大致在一九二○年秋至一九三三年初春之间。

一九三六年三月一日,今虞琴社在苏州成立,翌年出版《今虞琴刊》。其中《古琴征访录》为目前所见“虞廷清韵”最早的公开著录(第274页):

琴名:虞廷清韵

式样:准伏羲式

长广弧度:长三尺七寸,广六寸半

面底木质:桐

断纹漆色:蛇腹断,原系朱色,现为退光色

声音:洪亮松古

徽轸岳、尾掌足:紫檀木徽岳,玉质轸足

年代款识印章:腹内有宋“开宝戊辰”四字,池下有“复古殿”行书及方章“御书之宝”篆。

斫者、修者:似重修,面少断纹

藏者:吴兰荪

這份《古琴征访录》的整理者是吴兰荪的琴友庄剑丞。六年后,庄氏以“琴痴”为笔名,撰《复古殿琴》(《江苏文献》第1卷第3-4期,苏州省立图书馆1942年4月28日)笔记一则云:

余友吴君尝蓄一琴,名“虞廷清韵”,遍体粗蛇腹断纹,漆色黑紫,音洪亮透松,古物也,背镌“复古殿印”印一。偶阅叶调生《鸥陂渔话》,有“复古殿英石供”一节,云:“陈氏颐道堂旧藏英德石砚,山背镌‘复古殿印。鉴赏家据《南宋宫殿考》,谓复古为理宗殿名,宫中储藏翰墨之地。然《老学庵笔记》云‘绍兴间,复(按:原文误作后,径改)古殿供御墨,乃高宗时已有此殿。盖复古殿本射殿,高宗建,理宗修,见《宋史》,则此殿未可专属之理宗,亦未必定是穆陵供御之物。又《武林旧事》:元夕灯火于复古殿张挂,禁中避暑多御复古殿,亦非专藏翰墨也。”观此,则此琴为宋物无疑。

这是目前所见对“虞廷清韵”最早的研究,最终认定“此琴为宋物无疑”,其依据是琴背的“复古殿印”。既然有这样的皇家背景,名为“虞廷清韵”也就可以理解了。

至此,“虞廷清韵”为世人所知虽不甚早,但著录与研究已然兼备。

二、九十年内五易其主

庄剑丞说“余友吴君尝蓄一琴”,“尝”是过去式;《复古殿琴》其实还有最末一句未引,那就是:“闻吴君近以此琴赠番禺叶氏矣。”既言“近”,大概是发表出来的一九四二年四月前一两年内的事。

番禺叶氏,即当时一度寓居苏州的收藏大家、前交通部总长、广东番禺人叶恭绰(1881-1968)。据目前掌握的材料看,古琴一门,并不在叶恭绰的兴趣范畴之内,而吴兰荪偏偏以“虞廷清韵”相赠,当别有缘由。在过去的文人语境里,“赠”可能是人情往还,可能是以物易物,可能是抵押,也可能是转让的委婉说法。但显然,叶恭绰并未保存多久,“虞廷清韵”很快迎来了它可考的第四个主人。

叶恭绰《宋开宝琴》云:

余曩岁居吴门,曾得一琴,龙池上“虞廷清韵”四字行书,内题“开宝戊辰”字,盖宋太祖二年也。尾题“复古殿”三字,下有大方印“御书之宝”四字。满身作断蛇纹,背有周必大长题款,曰:“嘉泰元年辛丑平园老叟周必大识。”余不谙弹奏,后以赠徐少峰,弹之,果极清异。徐传海虞琴法,其居沪时,有街警午夜间叩门,徐惊问何事,警曰:“余每值夜班,耽听君弹奏,今不禁叩门聆教耳。”时传为佳话。(《遐庵谈艺录》,1961年)

叶氏未记来源,但结合前文,必是来自吴兰荪无疑。他用的是“得”,也可见所谓“赠”,不是毫无缘由的。到手后,他可能只是把琴当作雅玩,因为从“余不谙弹奏,后以赠徐少峰,弹之,果极清异”一句来看,一直到徐少峰弹“虞廷清韵”,叶氏才第一次听到此琴的声音。

徐少峰(1888-1960)是张子谦《操缦琐记》中经常提及的上海琴人,早期今虞琴社的重要成员。张子谦说他“能琴善画,琴擅长《渔樵问答》,指法沉着有力,韵味高古,为李子昭得意弟子”(《操缦琐记》,1960年8月3日)。他的职业是牙医,主顾中沪上文化界人士极多,吴湖帆、张葱玉日记,龙榆生、袁安圃诗词集中均涉及他。通过此条记载,又可知他与叶氏也有密切的接触。叶氏所记街警午夜听琴叩门的佳话,或许正是得之于徐氏本人。此琴之赠,大约也不外乎上述几种情况。

然而,在徐少峰生前,“虞廷清韵”已经易主,新主人是上海的今虞琴社同人吴振平(1907-1979)。吳振平为西泠印社创始人之一吴隐之子,初名珑,又名锦生,长期从事印泥的制作。一九五五年夏,郑珉中曾在他家中见到“虞廷清韵”(《蠡测偶录集》,紫禁城出版社2010年),可见此时已归吴氏。《操缦琐记》一九五五年五月(原文误写为六月)二十七日提到了郑珉中的这次沪上之行,值得注意的是,在此前不久的四月八日,张子谦“晤景略,知少峰之‘霹雳琴已以新币一百五十元之代价让与伯炎之弟羲培”。徐少峰在不长的时间内,至少让出了两张好琴,不知是否与二十世纪五十年代初的政治经济环境有关。

现存《操缦琐记》的记时跨度(1938年8月-1963年8月),正是张子谦与徐少峰、吴振平来往密切的阶段,《操缦琐记》又意在“凡会琴、抚琴、习琴、访琴诸端,事无大小,咸笔之于册,以志不忘”(《操缦琐记序》),所记名琴不下百数,偏偏对近在咫尺的“虞廷清韵”未着一字。若说未曾见着,固然很难想象,但似乎也想不出更好的理由了。据刘赤城回忆,吴振平曾对他说,“‘虞廷清韵的音色远远好于他的其他藏琴,比他自己收集的唐琴都好,所以很少示人”(《万里赤城霞:刘赤城先生回忆录》,刘赤城、刘铭芳编著,中国书店出版社2022年)。这或许是原因之一。

刘赤城又说,浩劫中“虞廷清韵”曾被抄没,“文革”后期被吴振平追回。他第一次见到此琴,已是吴振平去世(1979)之后,与其他几张琴,同挂在家中的遗像之后。一两年后他再去吴家,叩门无人,听邻居说,吴夫人也去世了。

人亡琴存,名器自有命运。一九八五年春,来上海访琴的香港琴人沈兴顺在冯舜钦那里看到了“虞廷清韵”,其《弦外杂录》“海上修琴名手”条云:

乙丑孟春余初访先生(按:指冯舜钦)于沪,不意漏巷斗室,竟悬古斫数十,且不乏宋元佳器,名琴“虞廷清韵”“苍(沧)海龙吟”皆在其列。余曰:“‘虞廷清韵乃宋太祖御制,昔为吴兰孙(荪)所藏,《今虞琴刊》具载之;‘苍(沧)海龙吟亦宁藩旧物,《琴学丛书》记丁君叔雅以千金市归者也,俱在是耶?”先生闻而谓:“琴置吾所有年,人莫识之,能道其源流者,唯君而已。”先生以余同具嗜琴之癖,遂订交焉。自云……今满室所悬,泰半非其所有,皆友辈倩请重修者也。(《古琴纪事图录》)

这里只说冯舜钦修琴,不无委婉之处。其实当时冯氏在公交司机的正业之余,做古琴收售的中介。这正是“漏巷斗室”所悬的“古斫数十”“泰半非其所有”的原因。不过以理度之,大概总有小半为其所有。“虞廷清韵”是吴振平家属托冯舜钦出售,还是已被他买下,暂不可考;只是沈兴顺惊鸿一瞥,没有拿下,从此便芳踪渺然了。一直到二十世纪末,郑珉中还在文中感慨:“今吴振平先生已故,所藏之琴亦已分散,这张最早的北宋‘官琴不知流落何所了。”(《蠡测偶录集》)

二00六年五月,“虞廷清韵”重现人间,在香港佳士得春季拍卖会以五百二十多万元拍出,为香港企业家赵涛所得。

自二十世纪三十年代至今九十年,“虞廷清韵”的递藏情况大致如是。

三、前人考察之平议

郑珉中《两宋古琴浅析》将“虞廷清韵”定为“最早的北宋‘官琴”,并作描述与考察:

琴为伏羲式,桐木斫,黑漆。琴背现鹿角灰胎,发蛇腹断纹,在长断纹间现细小牛毛断纹。圆形龙池,长圆凤沼,其项腰上下边际楞角皆为圆楞。从背面看,其形式风格、断纹特点、池沼规模俨然是一张唐代制作,惟觉长短宽厚略有过之。池上刻有行书“虞廷清韵”四字,池下刻行楷一行,为“复古殿”三字,再下刻大印一方,篆九叠文“御书之宝”四字,池之左右并刻有南宋周必大的长题。池内刻隶书腹款“开宝戊辰”四字,书体镌刻皆古穆自然,腹款格式位置与中唐宫琴“大圣遗音”完全相似。开宝戊辰为宋太祖赵匡胤建国的第九年,琴为改元开宝时所造,故名“虞廷清韵”。可惜这张仅存的、北宋最早的官琴,在流传中重修时不幸为劣工所毁,琴面及两侧的漆胎断纹被完全去尽,易以新漆,光亮如新,遭到了极大的破坏。复古殿为南宋临安所建殿堂,由此可证此琴曾藏南宋禁中。(《蠡测偶录集》)

这里以形制风格佐证了“开宝戊辰”(968)这一腹款的可靠性,堪称定论。此前数年,他还有一句极有意思的话:

其(按:指“虞廷清韵”)风格特点几与唐琴完全相同,如果不是有“开宝戊辰”的四字腹款,完全可能把它错定为唐琴的。(《蠡测偶录集》)

其实,开宝戊辰即开宝元年,为宋朝开国第九年。所以,“虞廷清韵”可能不仅仅是“最早的北宋‘官琴”,而且很可能是现存的“宋代第一琴”。此外,乾德六年(968)十一月癸卯(廿四日)才改元“开宝”,所以开宝元年实际仅有一个多月。换言之,“虞廷清韵”应该是在这一个多月里署款的。换算为公历,实际时间应该在公元九六八年十二月十六日至次年一月下旬。

综合《琴刊》、庄剑丞、叶恭绰、郑珉中四家之说,可以发现一些差异。

其一,关于琴式,《琴刊》所记式样为“准伏羲式”,大致可以理解为接近伏羲式,郑珉中则直接说是伏羲式。《琴刊》的参照标准,可能是《五知斋琴谱》卷一中的《历代琴式》,对比可以发现,《五知斋琴谱》“伏羲”式,琴腰为一凹,而“虞廷清韵”则是两凹。实际上,“伏羲式”是现存唐琴中最常见的琴式,几乎全是两凹,今人多以此为伏羲式,并不完全泥于古谱。

其二,关于断纹,《琴刊》提到“似重修,面少断纹”,正与郑珉中所云“在流传中重修时不幸为劣工所毁,琴面及两侧的漆胎断纹被完全去尽,易以新漆,光亮如新”基本一致。那么,庄剑丞所谓“遍体粗蛇腹断纹”、叶恭绰所谓“满身作断蛇纹”,就不够准确了,至少琴面是没有的。

其三,关于漆色,《琴刊》所记为“原系朱色,现为退光色”,庄剑丞说“漆色黑紫”,郑珉中则说是黑漆。今观实物照片,确系黑色。但“原系朱色”未必不可能,漆色会随着年份日久而慢慢改变,通常是浅者变深,深者更深乃至化为黑色。“漆色黑紫”的“紫”,也许正是朱色变深的结果,而“黑紫”又正是化为黑色前的状态。此外又有在朱色漆面上加髹一道极薄黑漆、或在黑色漆面上加髹一道极薄朱漆的工艺,年日既久,下一层颜色便会渐渐透出,而漆面在不同程度的光线照射下,也会呈现出更丰富的色彩层次,也增加了准确记录的難度。

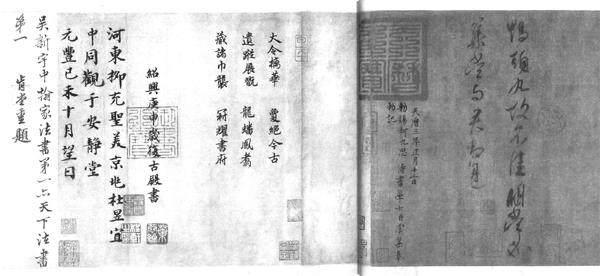

《鸭头丸帖》宋高宗御题落款是“绍兴庚申岁复古殿书”,钤“御书之宝”印

其四,庄剑丞描述不尽准确,琴背非镌“复古殿印”印一,实为行楷“复古殿”三字,并“御书之宝”印一,但他引《鸥陂渔话》卷六“复古殿英石供”条关于复古殿的考证很可贵。“复古殿英石供”条所引《老学庵笔记》见卷五,但引《武林旧事》则是节译、撮述。“元夕灯火于复古殿张挂”见《武林旧事》卷二,原文为:“一入新正,灯火日盛,皆修内司诸珰分主之,竞出新意,年异而岁不同。往往于复古、膺福、清燕、明华等殿张挂……”“禁中避暑多御复古殿”,则见于明朱廷焕《增补武林旧事》卷三。

这张“虞廷清韵”,大约是建炎南渡、定都临安后,御府收拾旧京劫余文物的成果。穆棣《〈韭花帖〉系列考》指出,《韭花帖》钤有“御书之宝”印,与《鸭头丸帖》中宋高宗御题上所钤“印文篆法小异,而风格差近”的“御书之宝”印,应当都是高宗御玺。“事实上,徽宗、高宗诸御玺中文字相同而篆法略异之例甚多,徽宗印如‘宣和‘宣龢‘政和‘政龢等即是;高宗印则有过之而无不及,其‘绍兴连珠印之不同篆法至少有四五种以上。”(《名帖考》卷上,天津人民美术出版社2006年)“虞廷清韵”上的“御书之宝”印,篆法又与此二者略异。有意思的是,据徐邦达先生的研究,《鸭头丸帖》的高宗御题系从他处移来,但“书法极精,确是真迹”。(《古书画伪讹考辨》第一册,紫禁城出版社2015年)此题的落款是“绍兴庚申岁复古殿书”,“御书之宝”印基本居中,押在中间三个字“申岁复”上。同时出现“御书之宝”印与“复古殿”款,“虞廷清韵”是又一难得之例。

四、所谓“周必大长题”

经过前面的梳理不难发现,《今虞琴刊》和庄剑丞《复古殿琴》都绝口不提周必大在琴背的铭文,这是很奇怪的现象。若说庄氏重在考证“复古殿”,还勉可解释;但《琴刊》“年代款识印章”一栏之下都不提,未免说不过去。

“九霄环佩”,中国国家博物馆藏

“清角”,胡若思旧藏

不妨先来看看“周必大长题”的内容:

雷氏斫之,肇自开元。冯氏宝之,不知几传。我非知音,而理可言。心主于内,手应乎弦。故声和可以仰马,意杀形之捕蝉。岂特此哉,大而歌《南风》,小则治单父,举不出于斯焉。嘉泰元年辛丑平园老叟周必大识。

这里的“雷氏”,自然是指那支享誉琴史的唐代斫琴世家。然而此琴斫于宋初开宝,“雷氏斫之,肇自开元”又从何说起?再者,嘉泰元年(1201),稍微翻检一下即可知岁在辛酉,而非辛丑。这是两个极其明显而又绝无可能自圆其说的疑点。有这两大疑点在,《今虞琴刊》不提这一铭刻,也就可以理解了。

不过,真相却又不是那么简单。

首先,这一铭文并不伪,可见于《平园续稿》卷四,题为《冯轸元方琴铭》,原文除无“嘉泰元年辛丑平园老叟周必大识”款识外,与此琴所刻全同。日本静嘉堂藏宋刻本此处题下有小字“嘉泰辛酉四月”(《周必大全集》,王蓉贵、白井顺点校,四川大学出版社2017年),不但没有铭刻中出现的错误,还是最接近周氏本人的版本,并无可疑。冯轸为北宋元符三年(1100)进士,官历江西瑞州府新昌县主簿、建德府知州,绍兴九年至十年(1139-1140)任浙江严州知州。周必大青少年时,冯轸已至暮年,二人未必有直接接触,从“冯氏宝之,不知几传”一句来看,周氏为之作铭的这张琴还在冯家。冯氏一门科第鼎盛,六代八进士。在为此琴作铭之后的三十年内,冯轸还有两个侄孙中了进士,巨族高第的声势始终不衰。因此,“冯氏宝之”的阶段估计至少百年,而且很可能贯穿了整个南宋,那么入藏复古殿的可能性就很小了。从这一点来看,此铭并不像是为“虞廷清韵”而写。

其次,“虞廷清韵”亦非刻有周必大铭文的唯一古琴。此外可考者还有两张,一为中国国家博物馆所藏“九霄环佩”,一为胡若思旧藏“清角”。二者的铭文与“虞廷清韵”一致,仅款识略有不同:“九霄环佩”为“嘉泰元年四月辛丑平园老叟周必大书”,“清角”为“嘉泰元年辛酉平园老叟周必大识”。三者对照,就文字逻辑而言,大致可以推定“虞廷清韵”袭自“九霄环佩”,镌刻时遗漏了“四月”二字,又将“书”改作“识”;“清角”袭自“虞廷清韵”,发现了嘉泰元年是辛酉而非辛丑,遂加改正,沿用了“识”字。“九霄环佩”的“四月辛丑”是很重要的,既对应上了《冯轸元方琴铭》所系年月,又明确了辛丑是记日而非纪年。嘉泰元年四月辛丑为廿二日(1201年5月25日),如此一来,“虞廷清韵”的疑点来源也就洞然可明了。

《欧阳氏谱图序稿》,辽宁省博物馆藏

三者相较,在内容上无懈可击的,唯有“九霄环佩”铭文了,然而也不能说全无疑点。首先是笔迹核对这一关。今存可靠的周必大墨迹,为清宫旧藏的《欧阳氏谱图序稿》,今归辽宁省博物馆。《欧阳氏谱图序稿》首为北宋欧阳修的两件诗文手迹,其下为周必大短跋,再后又有元明时期的张雨等人题跋,已经王瑞来《欧阳修、周必大手稿的价值》(《光明日报》2019年1月18日第16版)考订无误。以之与“九霄环佩”铭文相比,墨迹纯楷,端正整饬,镌刻则间有行草,偏秀润一路,满是赵(孟頫)字的味道。如果说,同一位书写者在不同时期、不同场合的笔墨会有差异,而将手书镌刻出来也会存在一定的偏差,都可以理解,但墨迹呈现出整体左低右高、收笔较重的特点,在镌刻中却很少体现,就不能不令人存疑了。何况周必大去世后五十年,赵孟頫才出世,他又如何写出一笔赵字呢?

再从铭文的完好程度来考察。在髹漆好的琴背施以镌刻,客观上破坏了原有漆灰的力学均衡,可能会导致漆灰剥落、所镌文字及印章湮灭等一系列后果。通常而言,对此影响最大的因素,不外有三:漆灰的坚硬程度、经历的岁月长短、保护的环境好坏。恰好,制作于明崇祯中晚期(1633-1644)的潞王琴可以作为一个参考标准。潞王琴漆灰用特殊工艺(八宝灰),以密实坚厚而著称,至今不足三百九十年,保存至今的几乎都没有出现铭刻崩坏的现象。而“九霄环佩”铭文也是如此,每个字都完好无损,老化程度有限,很难想象这是八百年前南宋中期就刻上去的。若说它再早也不会早于潞王琴太多,反而较为合理。清乾隆三十七年(1772),钱载(1708-1793)在京城给孤寺东的吕家看紫藤花,在藤荫下看到一张周必大铭的雷氏琴,后来又重见于“翁家药栏”,遂作《周文忠公铭雷氏琴歌》(《萚石斋诗集》卷三十二),小序照录周必大铭文,与“九霄环佩”完全相同。有学者就此推测,钱载所见,正是国博的这张“九霄环佩”(吕伟涛《坐上琴心:中国历代古琴文化鉴考》,中国国际广播出版社2022年),是很可能的。明末至乾隆前期二百年内的一位好事者,从周必大文集中找出《冯轸元方琴铭》,刻在“九霄环佩”上,以增其重,或许是最大的可能。

“九霄环佩”“虞廷清韵”“清角”三琴,都收录于《中国古琴珍萃》增订本(文化艺术出版社2015年)中。本文推测“九霄环佩”铭文镌刻在先,但比较三者可以发现,反倒是“九霄环佩”的铭文最为清晰,“清角”尚可,“虞廷清韵”则多漫漶。若镌刻时间相距不远,倒未必是镌刻在前的老化、剥损得更为明显,而受漆灰成分的基础条件、保存环境的外在条件影响更多,此为一证。若谓作伪者在镌刻时有意做出这样的效果,也未尝无此可能。不独如此,三张琴的铭文,转行之处有差异,笔迹亦不同,“虞廷清韵”更是以行草为主,“清角”则较为接近“九霄环佩”。换言之,“清角”的铭文内容似从“虞廷清韵”而来,而笔迹风格似从“九霄环佩”而来,令人怀疑作伪者是见过“虞廷清韵”和“九霄环佩”的原琴或图像(拓片等)的。

考察“虞廷清韵”的周必大长题,不容回避它与“九霄环佩”“清角”的关系。但对于“九霄环佩”“虞廷清韵”这样的唐宋名器而言,伪刻亦不足以掩其光华,只不过不要再借彼之光、增我之色便是了。《今虞琴刊》不及此跋,岂不正是此意?

附记:

《中国古琴珍萃》增订本中,编者以“虞廷清韵”的铭文款识“辛丑”当作“辛酉”,自是共识,但又以同样理由判定“九霄环佩”的“辛丑”亦然,显系不知此处用以纪日。本文亦推测“九霄环佩”的铭文为伪刻,但结论并非从文字本身得出。此外,书中又将“清角”识读为“清風”,这是沿袭了拍卖图录《勰一斋长物—胡若思藏古琴专场》(北京匡时拍卖公司,2010年12月4日)的错误。拍卖图录还煞有介事地解释“清风”的出典,幸亏古诗浩如烟海,想怎么说都足够采摭。

壬寅大暑前三日