图画之梦:莫里斯·桑达克

2022-05-30闫超华

闫超华

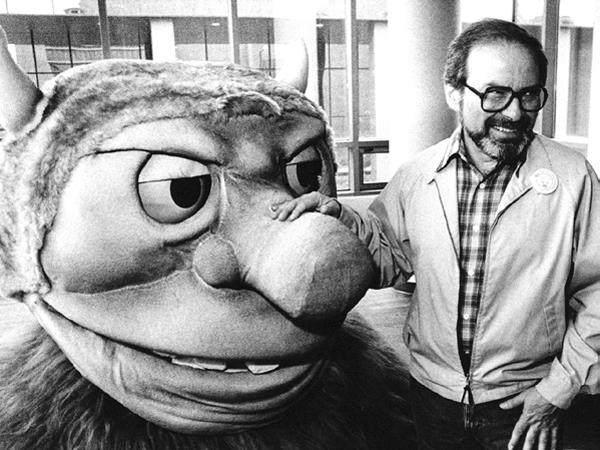

莫里斯·桑达克(Maurice Sendak,1928-2012)

当莫里斯·桑达克(1928-2012)邀请我们进入他的图画书迷宫的时候,周围的一切都变了。梦幻与现实在图文的交汇之处成了闪闪烁烁的光影。以往那些值得依赖的图画语境开始失衡,它们不再是简单地揭示童真的来源,而是唤起更深层次的生命的感觉。如今,当我们试图谈论桑达克,我们更像是谈一种诗性的诱因,即梦的花蕾世界。

莫里斯·桑达克出生于美国纽约的布鲁克林区,父母都是来自波兰的犹太人,在一战期间分别移民美国。桑达克是第一位获得国际“安徒生”奖的美国人,曾八次荣获“凯迪克”奖,他的《野兽国》自一九六三年出版至今畅销不衰,成为永恒的经典。

在图画书的世界中,桑达克描绘的形式超越了形式本身,是形式的另一种升华,这种超验的神秘是自由的,也是飞翔的。他每一幅图中似乎都隐藏着一个或者多个潜在的、模糊不清的观察者。当儿童一页一页翻下来,图画就会出现一个旋涡,将他们吸入其中,成为图画的一部分,一旦他们从图画中挣脱出来,身上已经涂满了未知的颜色。

无论是《野兽国》《午夜厨房》,还是《在那遥远的地方》,桑达克的图画书无时无刻不在呈现梦的精神特质。叠加、变形、荒诞、梦境,桑达克的图画具有虔诚的必然性,其故事就像一个洞穴,里面栖息着图像这一怪物,那些模糊的“图画面孔”令人看了一眼便无法释怀。这让我想起萨尔瓦多·达利的那幅名画《永恒的记忆》中的柔软的时钟,梦中释放出的幻觉渗透弗洛伊德“潜意识”的密码。因为弗洛伊德早已言明:“梦是通往潜意识最独一无二的途径。”对此,桑达克曾对采访他的人乔纳森·科特这样说道:“我相信我画小男孩(指《午夜厨房》中的米奇)飞行和降落是为了揭示某些东西。从某种感觉上来说,它看起来明显与弗洛伊德精神分析学说有关,却好像是从我自己的分析中产生的。”

在桑达克这里,圖画中的暗示和隐喻具有神谕的色彩,或者说桑达克在自我超越,他在消解图画的叙事性,从而让图画摆脱了故事的束缚,让图文之间的彼此依赖变得不再重要。因为桑达克深知,图画书即对天真的一种召唤,图画书存在的意义首先是让人去看然后是看见(看与看见是完全不同的)。当我们“看”,我们仅仅停留在外部的感官层次,而一旦我们“看见”就意味着我们慢慢融化在图画之中。这个过程,惯例和范式成了一种有效得到媒介。罗兰·巴尔特在《明室》中曾表达过这种愿望:“对于照片,我有着一种强烈的‘本体论的愿望;我不顾一切地想知道照片‘本身是什么,它以什么样的特点使自己有别于一般图像。”(赵克非译,文化艺术出版社2003年)然而,阅读桑达克往往会带给我们一种幻觉,我们不是在读图,而是在唤醒童真的回忆之梦。比如,在《肯尼的窗户》中,桑达克就是以梦境入手:

“我梦见了一座花园,”肯尼想,“还有一棵树。”那是一棵开满白色花朵的树。树的上方,太阳和月亮并行在空中。花园的一半是昏黄的晨光,另一半是暗绿的夜色。(莫里斯·桑达克著,袁本阳译,贵州人民出版社2021年)

那只拥有四只爪子的公鸡让肯尼的整个梦境开始裂变。图画的额外信息使梦境覆盖了一层公鸡的羽毛。冒险也开始了,桑达克幻化出的梦游场景充满了奇境特质。这里从公鸡出现在一列火车上的画面可以窥见端倪。很明显,图画随着火车的行进呈现出一半黑夜一半白天。随即,文字这样表述道:“‘我要在我的黑板上画一幅画,一天早上,肯尼说,‘我要把它叫作《一个梦》。”这里,你很难分辨出桑达克是不是在画梦。

在《铅笔头和画笔头的奇幻之旅》这部作品中,桑达克延伸了梦境的边界—幻界,或者说是一个“乌有之地”。这种充满自我庇护意识的童年的乌托邦象征着危险的诱惑。为了逃避幻界的禁锢,当然这更像是挣脱噩梦的努力(只有在甜菜的婚礼上送上礼物才能逃离幻界)。其中有一个画面:“是不是该轮到我到锅里玩了?求求你,妈妈!”锅下面是熊熊燃烧的烈焰。这种荒诞很容易让人想起爱德华·李尔和谢尔·希尔弗斯坦的诗意“胡话”:

我正在狮子的肚子里

写下这些诗句

这里实在是黑得可以

所以请原谅

我那恐怕不太清楚的笔迹

只能怪今天下午

我离那狮子笼太近

我正在狮子的肚子里

写下这些诗句

这里实在是黑得可以

——谢尔·希尔弗斯坦《这里很黑》(叶硕译)

有趣的是,在这里,铅笔头和画笔头始终都没出现。很明显,桑达克仅仅只是在延续这个梦,至于这个梦是谁做的,一点也不重要,这种隐藏起来的视觉体验,除了给人想象的空间,也构成了相对静止的状态。最终它们都平安地回到了家,这也暗示着它们从梦中醒来,睡眠之旅的结束。

这让我想起博尔赫斯所说:“(梦)不一定非得在睡觉的时候,在你构思出一首诗时,睡与醒没有多大的区别,不对吗?因此它们的意思是一样的。”噩梦,作为“夜的寓言”,在博尔赫斯那里:一个人梦见了另一个人,但最终却发现他自己也是别人的梦中幻影。最经典的是庄子梦蝶,没人知道,他是在一只蝴蝶的梦中,还是那只蝴蝶飞入了他的梦幻。

图画投射到故事之中时,图文的偏差会因聚焦而超出可控的范围。这也是桑达克图画复杂性的叙述语境所致。当我们从桑达克的《野兽国》回过神来,一场有惊无险的噩梦已经结束。如果抛开图画本身,故事的语调和场景无疑是可怕的,那些一行行文字如同移动之蛇,环绕在你的视线中。被妈妈处罚“关禁闭”的迈克斯,房间一下子長成了森林,迈克斯乘船来到了野兽国。他用想象的魔法驯服了野兽。看吧,当迈克斯想要从“野兽国”回到家人身边时,野兽们大声喊:“不要走,不要走,我们要吃掉你,我们好爱你。”迈克斯说:“不行!”这时我们会意识到野兽们对他的评价:“最最野的野兽。”这让孩子与野兽之间的界限模糊不清,一切秩序都开始变得混乱,唯独故事的脉络是清晰的。英国作家乔伊斯·邓巴的《吃掉黑暗的怪兽》也有类似的呈现。球球睡不着,幻想着床底下有一只怪兽,于是怪兽就真的出现了,它不停地吃着黑暗,身体也越来越大,图画展示的场景也越来越恐怖。这俨然就是一个噩梦的视觉游戏。而德国作家米切尔·恩德在《吃噩梦的小精灵》中也在延续这个梦境的线条。睡梦国的小公主因总做噩梦而不肯睡觉,国王派了很多人去找灵丹妙药都没有作用,最后他亲自去寻找,终于他遇见了一个专门吃噩梦的小精灵……无论是野兽、怪兽还是精灵,图画的布景都是为了指向童年记忆的不安、恐惧、欲望和魔法。因此,桑达克的图画书既是写给孩子的,也是写给童年的那个自己的。他尊重内心的情感走向,从而让图画书无时无刻不在呈现“救救孩子”的寓言。它是飘忽的、流动的,也是光影的。他的图画试图捕捉游离于形象之外的色彩、结构和纹理。沉湎于形象的构图让桑达克的心灵如流星般飞逝。

朱迪斯·希尔曼在《发现儿童文学》一书中就曾这样评价过《野兽国》:“因为这本书,图画书成年了。”据《莫里斯·桑达克的艺术世界》一书记载,与《野兽国》相关的物件种类繁多,比如“野兽”玩偶,《野兽国》的游戏、拼图、服饰等。这也可以看出《野兽国》产生的巨大影响。

不难看出,那些野兽只是迈克斯想象中的事物,或者说是梦魇的图谱,这在桑达克创作的三部曲中都有所体现。对此,弗洛伊德认为,只要能从艺术家的个人生活的经历中找到作品的原型,一切问题便可迎刃而解。如《野兽国》受到金刚的影响,《午夜厨房》受到米老鼠的影响,而《在那遥远的地方》则是一本“关于莫扎特和恐怖的书”(桑达克语)—当小女孩米莉被五个小妖怪从窗户偷走的时候,姐姐爱达找到她之后,顺着小溪往回走,一个低矮的房间里莫扎特正在弹钢琴。那些小妖怪没有脸孔意在向人们宣告,这不过是一场纯粹的梦魇而已。对此,桑达克在一次采访中早已言明,在他之前只有《爱丽丝漫游奇境》真正道出了童年的真相:一个噩梦。因为《爱丽丝漫游奇境》所叙述的故事更像是一个梦,它是从小女孩爱丽丝的睡梦开始的,整个故事都发生在一个昏沉的午后的梦中。

在通往梦境的路上,桑达克不忘在图文中指认回来的标识,他有意识的加深梦的声音—这晦暗不明的呓语仿佛来自别的国度,尤其是《在那遥远的地方》营造的诗意意境很容易让人想起叶芝的一首诗:

走吧,人间的孩子!

与一个精灵手拉着手,

走向荒野和河流,

这个世界哭声太多了,你不懂。

——叶芝《被偷走的孩子》(裘小龙译)

令人费解的是,《在那遥远的地方》图画常常出现模棱两可。比如妈妈坐在凉亭里,她面无表情地平视远方,对于孩子的哭声置若罔闻。那条卧在他们身边的狗占据了大幅页面,比例显得非常奇怪。而那条狗望着眼前的两个小妖怪也没有任何预警。这一切唯一合理的解释就是他们都沉湎在梦里的时光,现实与梦境处于一种平行的二元性关系。阴翳的色调黏合了静止的色块,从而使得心灵交融的梦呓变得失语。我们时常拥有这样的体验:一个人在梦中无论如何呼喊,对方总是无法听见,如同穿过镜子投射而来的心理体验。且让我们用法国作家加斯东·巴什拉在《梦想的诗学》中的观点分析:“图画是通过交叉的移情取得其心理统一的。所有的这些移情都是内在的、隐秘的。它们提供了由一个化身到另一隐秘化身的关系。”(刘自强译,生活·读书·新知三联书店2017年)

据说桑达克小时候体弱多病,经常徘徊在死亡的边缘。他的祖母给他缝了一套白色的衣裳,这样死神会误以为他已经死亡,以此来躲避死神的降临。他曾说:“如果我有一种非比寻常的天赋,那绝不是我画得或者写得比别人好—我从来不会拿这些来欺骗自己,而是我记得别人不记得的东西:儿时的一些特别的声音、感觉和图像,也就是所谓的情感特质。” (约翰·洛威·汤森《英语儿童文学史纲》,王林译,湖南少年儿童出版社2020年)这让我想起罗兰·巴尔特对摄影的论述:“摄影要表达的不是(不一定是)‘已经不存在的,而仅仅是而且肯定是‘曾经存在过的。”图画也是如此。

桑达克通过图画驯服自己的噩梦,对他而言,图画即是纸上迷宫,每个阅读的人都会自由穿梭翻动的纸页。当然,在这里梦似乎有了属于自己的生命形态,比如色彩、线条、层次和叙述语言。也就是说,桑达克突破图画的“禁忌与边界”创造了一种新的图画语境,从而挣脱困囿于文字之中的所有的一切,让图画和文本建立了更加梦幻丰富的世界。

镜头来到《午夜厨房》,米奇正脱衣服,赤裸着跌进厨房的时候,差点被扔进烤箱做成面包。很容易让人想起爱达为了寻找妹妹,向后翻出窗,飞跃到那遥远的地方,这和爱丽丝跌进兔子洞并无不同。这让我们重新审视《午夜厨房》,午夜的时间点预设了梦境的开始,这也意味着,接下来发生的一切都是合理的:米奇将身上的面团揉拉成一个飞机(按照桑达克的说法,他之所以这么做,是因为他无法将飞机画准确),他竟然开着这个飞机在午夜厨房的银河中飞升了起来,最终他又安全地回到了床上—睡梦醒来。这与开头,他睡床上方悬挂的飞机模型玩具折叠在一起,童年的欲望在梦里流动,环绕着具有回忆性的朦胧光线。也就是说,《午夜厨房》就是米奇的一次梦游。“没有蛋糕,身上也是干的”,用《英语儿童文学史纲》中的说法:“这看起来很像是他经历了一次象征怀孕、妊娠期和出生的过程。”

某些时刻,当儿童无意识的形态在图画中凸现出来时,往往意味着童年的梦想如种子般炸裂,接着便是萌芽,花朵的延续性借助飞翔赋予我们最初的自由。桑达克喜欢让图画充满隐喻的色彩,这不仅暗示着儿童心理状态的能指,也让图画本身变得有些偏离。在这里,“会说话的图画”语焉不详,因为桑达克不是想要图画去说话,而是隐去它想说的部分,儿童的无意识像是梦境的沼澤,上方弥漫着自然的雾气,我们必须穿过障碍才能抵达空间与时间的交融地带。对此,桑达克这样说道:

孩子们……是能够容忍模棱两可、怪癖和不合逻辑的事情的;这也会让他们无意识地竭尽所能地去处理这些事情……所以创作者们必须得稍微有点天马行空或者偶尔不按常规出牌……(马丁·萨利斯伯瑞、莫拉格·斯特尔斯《儿童图画书创作指南:视觉叙述的艺术》,温艾凝译,北京美术摄影出版社2021年)

这些图画书之所以能在我身上唤起纯真的兴趣,是因为它具有透视自我的细节,或者说是碎片。图画的纹理就像一个人的皮肤,传达着叙述的基调和形态。优秀的图画书中,作家允许一些意外出现在惯例中,恰恰是这些意外构筑了图画的灵动、奇趣和光泽。比如《野兽国》,瑞典作家玛丽亚·尼古拉耶娃在《儿童文学的美学研究》一书中有过这样的论述:“在最后一幅画中,马克斯(按:即迈克斯)不仅失去了他的王冠,而且失去了他的狼服。这件狼服是赋予他权利(变成一只野兽)的最初‘装备。狂欢理论使我们能够看出权利如何被颠覆、判断是复归秩序抵消狂欢,还是产生了某种颠覆性的影响。”(何卫青译,中国少年儿童出版社2021年)

也许可以这么说,《野兽国》是献给小男孩的书,而《在那遥远的地方》则更像是写给女孩们的书,因为它们揭示的完全是两种性别的内心的世界。迈克斯的行为具有野兽的攻击性,而爱达的忧虑、迷蒙模糊了我们的视线。在它们之间,儿童性别的两极产生的排斥和共振在梦里摇摆不定,我们回到了记忆之源,一些无名的时刻成了图画的变奏曲。

柏拉图在《提麦奥斯篇》中提及造物主创造了灵魂,并指定一个星体作为他原初的家。优秀的图画书也是如此,它如同果实,有着表达种子的渴求,它创造了一个内外的空间。此时,图片有自己的声音和话语,它们叙述自身,并不打算向读者妥协。在桑达克的“三部曲”中,文字的弱化让图片的意义开始凸显,图画艺术的意义只存在于我们的想象之中。感觉那些涂满颜色的人物无时无刻不漂浮在图画中。读者必须具有“视觉能力”才能真正进入桑达克的世界。

聚焦“图画”的面孔,我们始终无法忘记《兔子先生和美好的礼物》的扉页上那个似笑非笑的女孩,她和兔子各怀心事,仿佛游离于彼此的梦中但并未相遇。印象派的画风让图画渗透在诗意之中。无论是人物还是动物,他们的眼睛黑洞般想把我们吸入图层里,这也加深了梦的光影。兔子的种种姿势揭示了图画的优越性—置身于“观看”带来的懒散、幽适和诱惑。

同样的图画迷宫也在《跳月亮的人》中得到彰显,在那些彩色的篇幅中,整个花园成了颜料的喷涌之地,孩子们梦游一样的跳舞,萦绕于童真的思绪诱使我们进入“梦幻之夜”。

就像《跳月亮的人》开篇:

向日葵弯下了腰。它们睡着了,梦见了明天的太阳。

当孩子们正在温柔的月色中跳跃着、嬉戏着,他们试图碰到月亮,而那只漫游的猫咪,像是夜晚的精灵,注视着这一切。直到:

月亮在天空中漫步。我们睡着了,梦见了明天的太阳。

语义系统在这里混在一起,隐含着充满象征的精神圆环,即“月亮→过渡→太阳”/“月亮→玩耍→孩子→指向→向日葵→隐喻→太阳”。这样的转化让桑达克图画的梦幻色彩得到强化,色彩和线条慢慢吸收了人物的形象,赋予了图画新的生命诠释,桑达克对异象的迷恋有着内在的理性,传达某种梦幻的象征术语。图画书在形式上的探索是无穷尽的,桑达克的图画的秩序如同一个谜。尼采说:“陷入迷宫里的人永远不会去寻求真理,而是一心一意地寻找他的阿里阿德涅(神话故事中米诺斯之女,他给了忒修斯一个线团,忒修斯靠这个线团走出了迷宫)。”

图画的迷宫梦在桑达克二0一四年创作的最后一部作品《致我的兄弟》中达到了顶峰。据说这部作品是向莎士比亚晚年的传奇剧《冬天的故事》致敬之作,也表达了与去世的兄弟重逢的愿望。此时,桑达克让图文编织的风景形成的视觉效果有着幻境的神秘,尤其是杰克被弹射到冰封的大地成为“雪样人影”,而盖伊从宇宙中不断下坠、下坠,“落到了柔软的波西米亚”。这一切和爱丽丝掉进兔子洞的奇旅重叠在了一起,而当盖伊滑进大熊的胃里又让我们想起木偶匹诺曹在鲸鱼腹中的场景。事实上,图画就是书洞世界,而文字是那幅引领读者下落的路线图。桑达克对《致我的兄弟》的描绘有种梦幻的生命力,具有超现实和后现代的永恒形象,聚焦着多重含义的象征。那些抽象的蓝、绿、黄色块拼贴在一起的油画气息似乎是向威廉·布莱克的致敬之作,死亡笼罩下的寂静、阴翳和忧郁营造出一种微妙的光亮。无疑,一旦突破“禁忌”,图画书就不再是单纯意义上的形式,而是超越了图文自身的限制。桑达克营造的视觉图谱是移动的、也是变幻的,他运用不同的感官方式去构建图像。因此,他的图画笼罩着无数个叠加的图画,那是图画中的图画,桑达克图画的模糊性具有隐喻的错觉。一旦读者从他的绘画中挣离出来,每根线条和每个字母都会随着图画飞翔而去。

诚然,桑达克的图画并非都是梦幻的表达。比如在《动物家庭》和《山羊兹拉特》的配图中,有些东西是在真实的浮动着,像光与影,更多呈现的是一种对事物本真的描摹。至于后来其画风的转变是走向自我童年的必然选择。好的图画书的虚构或者说是想象,一定有它诗意的和谐,意外只存在于图画的裂隙之中。即使是写实的图画书也未必能让儿童相信他们真的存在过,这也是其存在的意义。

今天,当我们试图讨论桑达克,本质上而言,我们不是在谈他的图画书如何呈现,而是在感受一种神秘精神体验—空间与时间的交汇,能指与所指的融合。没有翅膀可以像桑达克的图画那样飞翔,在桑达克的图画中,想象力是一种造梦的能力。他的每一幅图都是为了完成自身、走向自身。天真是图画书的源头之一,桑达克的构图充满言说的欲望,里面隐藏着梦游的气息。我们曾被桑达克的构图中的幽灵笼罩过,以至于我们可以深切地体会到桑达克一次次邀约我们进入他图画书的世界,又一次次将我们推开,以无形之手。

一切艺术都指向净化的力量。图画是色彩的嬉戏,要纯粹的理解图画书,必须具备独立、通融与个性的审美及判断力。我们阅读图画书不是想从中发现什么新奇的故事,而是在等待发现自我。图画有许多个面孔,我们总能找到一个属于自己的样子。

桑达克的图画具有启示意义,是对这个晦暗不明的世界的一种矫正。他开始让故事与图画的联动充满了其他的可能。儿童被赋予阅读的时刻变得含混不清,也就是说,图画语言从某种意义上来说是对文字语言的补充乃至超越。对儿童的阅读而言,图画语言产生于他们的视觉移动的“瞬间”。桑达克的图画中呈现的后现代主义的元素将自身的记忆置于其中, 他的出现也让我们开始对图画书有了新的思考:图画书的呈现是否具有其他的可能?是否有另一种形式表现图画书的魅力?我们是否真的“看见”了图画敞开的世界?直到一只“野兽”从图画中跑出来,我们才明白我们的童年不过“只是一个梦”而已。

二0二二年四月五日初稿,保山

二0二二年七月九日修改,保山