莫高窟第428窟萨埵太子本生图与古埃及壁画之比较

2022-05-30谢雨萌

以北魏莫高窟428窟中经典的“萨埵太子舍身饲虎本生图”为例,与古埃及墓室壁画进行横向比较研究,对那些采用相似材质和类似技法但又有不同宗教背景和审美理念的不同艺术风格进行分析,从而全面地了解在古代受佛教和古埃及宗教影响所产生的壁画艺术的异同。

距敦煌藏经洞被考古发现至今已有一百多年。藏经洞内历代工匠留下的壁画和佛教塑像等都是敦煌研究学术界的核心内容,尤其是各窟壁画记录了千年来历史变迁与民族文化融合的光影交互,也为后来的研究留下了珍贵的历史资料。古埃及壁画则多绘制于墓室及神庙中,用于记录宗教生活和对死后世界的想象,为后世了解古埃及文明和宗教提供了很多珍贵的资料,也为艺术创作留下了极为丰富的想象空间。

佛教本生故事与第428窟舍生饲虎图

佛教本生故事

佛教本生故事也称佛本生经,梵语“Jataka”,是佛经中最具文学性的作品之一。广义上的本生经包括所有讲述释迦牟尼前生事迹的作品;狭义上的本生经则是指南传巴利文佛典小部中的一部佛经,它将547个讲述佛陀前生事迹的故事编纂在一起。它不仅是一部宗教典籍,还是一部时间古老、规模庞大、流传极广的民间故事集。

萨埵太子舍身饲虎是一个年代久远的佛教故事,在莫高窟早期多有提及,讲述了释迦牟尼的前世——印度宝典国三太子萨埵的故事。故事讲述太子萨埵在山中打猎,遇见饥饿难忍的母虎欲将自己的幼虎吃掉,他不忍见之,于是牺牲自己救助老虎。故事主要表现了释迦牟尼救世救人的高尚品格,这些积累的善行使他最终修成正果。

萨埵本生图像在古印度地区发现不多,但在中国南北朝时期得到了较为广泛的传播,第428窟就是北魏时期所建,是敦煌早期最大的中心塔柱式窟。石窟壁画内容丰富,更有千余身供养人塑像,是敦煌石窟中供养人最多的一个石窟。该窟北壁绘制说法图、降魔变等,东壁则是佛本生故事,萨埵太子舍身饲虎就绘制于东壁南侧。

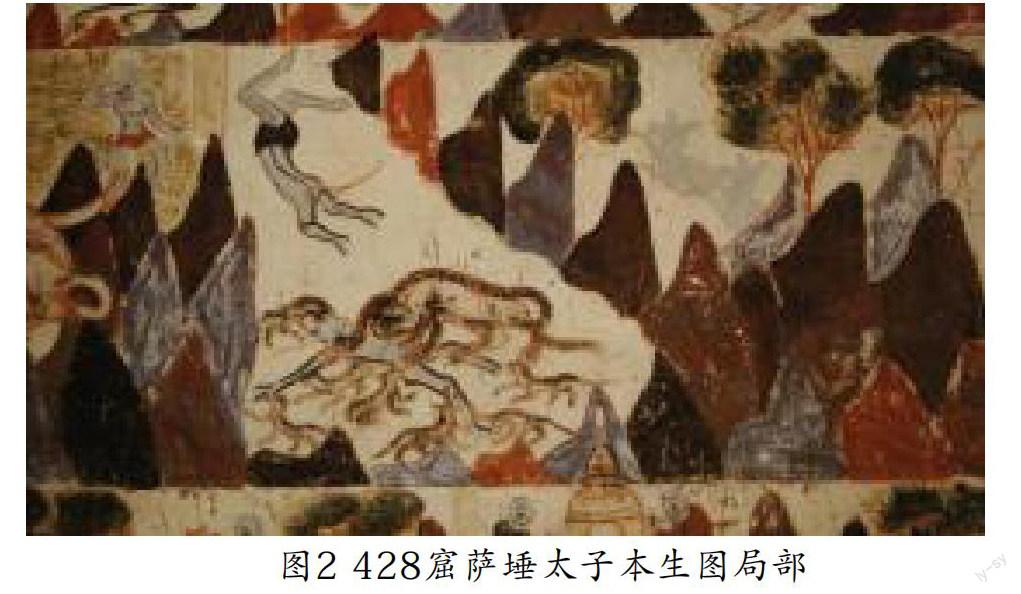

第428窟中萨埵太子本生图呈连环画形式绘制展现,如图1、图2所示。全画采用横卷连环画式的构图,情节发展自上而下,呈“S”形走向。故事情节为路遇饿虎、跳崖饲虎、二兄回报、起塔供奉尸骨和萨埵劝慰。

428窟壁画艺术手法分析

敦煌壁画持续修建了1000余年,时间跨度大且保存完整,因此不同时期的壁画艺术风格差异较大。428窟始建于北周(557—581),该时期作为一个动乱的时期,政权分裂,敦煌位于北部,在少数民族的统治下不断吸取中原文化,形成了独特的文化现象。428窟中的塑像和壁画都体现了西域风格和中原风格的融合。

428窟壁画的装饰意味很浓,尤其是塑像和本生故事附近的小幅供养人画像,用笔简练,手法写实,用极小的篇幅极精确地刻画出供养人的神态。而在萨埵太子本生图中,画师用粗犷的线条勾勒出了细腻的人物动态和故事情节,粗中有细。人物的脸部并未多着笔墨,寥寥几笔勾勒出五官,却能让观者感受到人物心情、神态的转变,不仅引人入胜,更体现出北魏时期由印度等地传入的大胆、浓烈的佛教艺术风格。后期的佛教艺术就渐渐和中原文化相融合,变得含蓄内敛,造像的面部更为精致婉约,这些变化都能从莫高窟不同时期的洞窟壁画中窥得一二。

除主要人物和老虎外,装饰性的山川和树木也贯穿了整个画面,既连接了故事情节,又为画面增添了趣味性和装饰性。山川的墨绿色、橙色和使用在人物身上的蓝色,均為天然矿物颜料,如石青、孔雀石等。这也是石窟壁画的一大特点:就地取材。天然颜料既色彩鲜艳又有助于长久保存。

古埃及神话故事与壁画

古埃及神话

古埃及神话是指基督教和伊斯兰教传播之前,古埃及人所信仰的神体系与宗教文化。古埃及人信奉多神崇拜,且多以动物为其象征,其信仰诞生于公元前3000年左右,曾多次发生变化。

古埃及人相信,亡灵死后的生活跟他们生时是一致的,因而壁画内容多表现为日常劳作。而死者的灵魂会去往冥国,因此壁画内容也有对神话故事、冥界故事的描绘。古埃及人对于死后世界的想象非常浪漫,冥界的神祇也不止一位,包括冥王奥里西斯、亡灵的守护者和长着胡狼头的阿努比斯等。以古埃及亡灵书的描绘为例。埃及人死后会进入真理大厅,由阿努比斯称量心脏;如果亡者正直,他的心脏的重量会轻于真理的羽毛,因而能进入芦苇地(古埃及神话中的安宁福地),在众神的面前获得永生。

古埃及壁画

以著名的古埃及墓室壁画《内巴蒙花园》为例。《内巴蒙花园》出自古埃及高官内巴蒙的陵墓,现收藏于英国大英博物馆中。该画面呈现了内巴蒙的花园景象,椰枣树、槐树、无花果树相映成趣,聚集成一座花枝繁盛的果园。

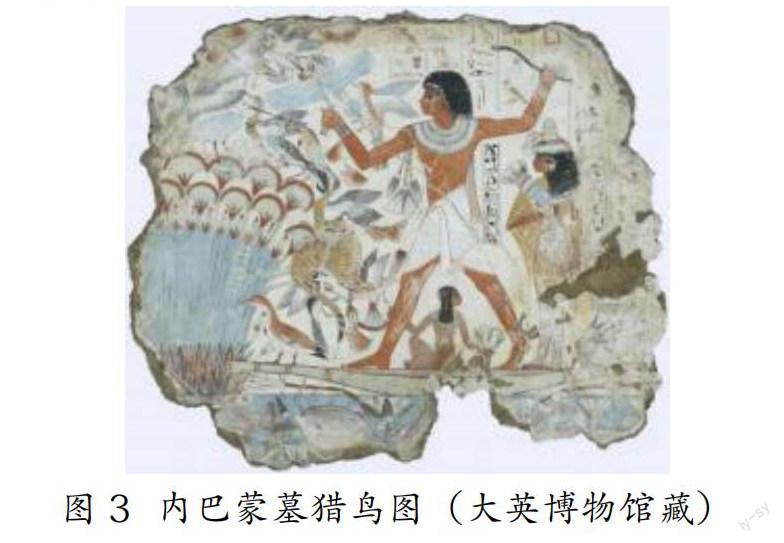

古埃及壁画遵循正面律,即表现人物时头要朝向侧面,眼睛和肩部身体正面,腰部以下仍是侧面,如图3所示。正面律的意义是从最具特征的角度来描绘事物最完整的样子,因为古埃及人相信,事物在壁画上呈现的样子就是它在冥界的样子:如果壁画上的人是残缺的,到了冥界他就会是一个残缺的人。

古埃及壁画的第二个特点是象征性,例如睡莲是亡灵复活的象征。在埃及艺术中,人物的大小也有其意义:地位高者比地位低者更大,法老往往是画面中最大的存在,象征着他在埃及王国的主导地位。古埃及壁画用笔看似简单,其实都遵循着传承下来的固定规则,壁画中体现的不仅仅是作画人对事物的捕捉和认识,更表达了他对事物意义的认知。

莫高窟壁画与古埃及壁画比较

莫高窟壁画内容

莫高窟如今现存可考的壁画,依照内容形式可以分为根据佛经绘制的佛教故事画(本生故事画、譬喻故事画、因缘故事画)、民间世俗生活画、各民族神话画等类型。现在探讨和比较的本生故事画虽只占据其中的一小部分,但其艺术价值丝毫不亚于其他类型的壁画。正如《敦煌莫高窟本生故事壁画的图式与空间研究》所述,“本生故事壁画中所呈现的多样化之图式及空间表现是极为自由不羁的”。

在此,以428窟萨埵本生图为例,这个故事宣扬大善,是佛教流传甚广的经典故事。该壁画的内容是佛教经典故事“萨埵舍身饲虎”。萨埵太子既不贪恋俗世的物质享受,更在死后反复劝导父母,希望他们也能一心向善,而非只顾一己之私利。佛教讲转世轮回,因果报应,这也解释了为何释迦牟尼在几世之后能修成正果。行善是一个量变引起质变的过程,心怀大爱,日行一善,终会得果。

而428窟本生故事画以连环画的形式绘制,从左至右展开,将故事娓娓道来。画面详尽地描绘出整个故事的起承转合,形神兼备,衔接流畅自然;且428窟使用大半面墙壁来绘制一个故事,既证明了该故事在佛教中的地位,也体现出时人对行善积德这种美德的推崇。

古埃及壁画内容

古埃及壁画多位于墓室中,内容为人们日常劳作生活、对死后世界的想象等,例如《内巴蒙花园》绘制了整个美丽的花园,意指期望亡者能将这些美丽的事物带往冥界。古埃及人的信仰朴素而虔诚,人们相信神无处不在,埃及神时刻与他们生活在一起。

古埃及神话因其古老而显得格外质朴,甚至透露出一些野蛮气息,例如取出亡者的心脏称重、制作木乃伊等。但古埃及人对死后世界的向往并非源于对死亡的恐惧,正如古埃及亡灵书所言:“死亡是永恒的享受。”正因為他们对生活太过热爱,以至于不希望它结束。

他们相信正直的人会进入芦苇地,那是一个没有死亡阴影的福地,而每个亡者都会在芦苇地找到自己曾失去的东西,“一个人的家会在那里,正如他从未离开过那样”。人死后进入极乐世界,这样的故事在佛教中也有,这是人类的终极追求,也是和宗教教义的遥相呼应之处。

绘画形式技法

第428窟建于北魏时期,画师受西域佛教风格影响较大,能够看出古印度、尼泊尔等东亚地区明显的艺术风格。人物造型粗犷大气,线条简练,衣着头冠装饰等都偏向印度风格,且擅长用简单粗放的笔触勾勒出人物的动态、故事的情节发展,用色明丽浓烈,画面效果极强,直击人心。

古埃及墓室壁画遵循“正面律”,人物乃至动植物都使用统一的造型和用色,这也有其固定的象征意义。例如,阿努比斯必须以胡狼头人身的形象出现,因此显得非常工整,观众一眼就能分辨出画面形象所表现的内容,也能很好地表达故事内容。古埃及的装饰艺术自成体系,正如埃及贵族喜爱佩戴华丽金饰,服装却十分简洁一样,这样的审美也体现在了墓室壁画中。因此,壁画往往用简略的线条描绘人物,又辅以复杂华丽的装饰纹样及文字说明,显得画面详略有当,不至于失衡。

异同之处

古埃及和中国同为四大文明古国,历史文化积淀丰富,但古埃及文明逐渐消失在了历史长河中,中国文明却一直传承至今。莫高窟和古埃及墓室中同样有受到宗教影响的壁画,其最大的共同之处大致有两点:第一,佛教和古埃及宗教的最终追求都是来世,希望自己生前所行善事能够帮助自己在死后世界获得安宁;第二,在艺术形式方面,两处壁画的载体都是石壁,其上附有地帐层等,所用颜料也就地取材,采用天然矿物和植物颜料。埃及和敦煌都位于沙漠地区,气候炎热,风沙大,自然环境极为恶劣,壁画能够完整保存至今,与其所用材料不无关系。更为相似的是,两处壁画都使用了简洁明了的线条,体现出早期人民质朴但不失灵动的审美情趣。

不同之处亦有两点。一是古埃及宗教强调法老的权威,因此其很大程度上是统治阶级用于巩固至高无上王权的工具。法老自称是太阳神的儿子,是太阳神在人间的化身,神权和王权高度统一,因此古埃及举国上下对埃及神的信仰都极为虔诚。中国南北朝时佛教正由天竺等地传入,信众覆盖范围并不及今日广泛。后来在隋唐这样的统一王朝,佛教才渐渐进入中原,成为统治阶级青睐的统治工具。二是莫高窟壁画并无固定形式或构图方式,根据建造时间、朝代背景的不同,所绘制的故事、人物形象多种多样,研究者能从中观察到各朝各代画工风俗、审美、艺术表达的不同。本文着重研究的428窟始建于北周时期,塑像和壁画都带有天竺等异域风格。而古埃及壁画有如正面律一般的固定规律可循,不管是哪个时期的埃及神庙、墓室壁画,都会遵循这样的规律,人物呈统一的侧脸正身,构图也统一使用对称式。这样的形式工整,既便于观众理解画面内容,又不失生动灵活。

埃及文明最早形成于公元前7000年左右,莫高窟第428窟则始建于我国北魏时期,时间跨度极大。之所以将它们放在一起比较,是因为古埃及壁画和莫高窟壁画同属宗教画,虽然表达的内容不同,但都受到教义影响。埃及和莫高窟所处的地理环境也多有类似。佛教与埃及教形成于不同的时代、社会背景,虽信仰不同,但在宗教影响下产生的壁画在艺术形式上也有共通之处。

当今的艺术工作者和考古工作者仍能从古代壁画中汲取灵感,发掘出宝贵的历史文化知识。通过比较埃及和莫高窟壁画的异同,能更好地继承和发扬先辈所留下的文化遗产,并将之运用在如今的创作之中。

参考文献

[1]张斌.敦煌莫高窟本生故事壁画的图式与空间研究[D].兰州:西北师范大学,2004.

[2]易存国.敦煌艺术美学[M].上海:上海人民出版社,2013.

[3]樊雪崧.莫高窟第419窟萨埵太子本生图补考[J].敦煌研究,2020(01):70-79.

[4]麦积山石窟艺术研究所.石窟艺术研究:第一辑[M].北京:文物出版社,2016.

[5]《内巴蒙猎鸟》[J].中国中小学美术,2019(01):66.

[6]斯特拉德威克.古埃及百科全书[M].上海:上海科学技术文献出版社,2009.

[7]喻干.新疆克孜尔石窟壁画与罗马圣玛丽亚古教堂壁画之比较公元7世纪前后东西方壁画经典分析[D].杭州:中国美术学院,2015.

【作者简介】谢雨萌(1999—),女,硕士在读,研究方向:中国美术史。