艾芜与沙汀水草相依的友谊

2022-05-30胡平原

胡平原

艾芜和沙汀被誉为中国左翼文学的“双子星”。他们同年出生,同在四川省立第一师范读书,还是同班同学。他们共同向鲁迅写信求教,又在中华人民共和国成立后回四川主持文艺工作。两人几十年友谊深厚,同爱文学,甚至连名字也如出一辙。艾芜原姓汤,是水字旁。沙汀姓杨,是木字旁。他们的笔名很有意思,“沙汀”二字均是水字旁,而“艾芜”二字均是草字头。

或许是命运的巧合,他们在追求革命理想和文学创作的共同事业中,始终“水草相依,永不分离”。

同窗成都

1904年12月19日,一个男婴在四川安县城关安昌镇西街的杨家老宅呱呱坠地。这个男婴是家中次子,取名杨朝熙,后来以沙汀为笔名。

沙汀五六岁时,父亲就去世了,母亲独立支撑门户。奶母经常带沙汀走出老屋,到十字口逛街。十字口最多的便是茶馆。茶馆里的川戏清唱让他入迷,从此,他爱上了川戏。

沙汀的舅舅郑慕周身材高大,爱打抱不平,十六七岁时因不能忍受后母的苛刻管束,离家独自在社会上游荡。后来靠姐姐周济,他帮人放船、放木筏,兼做点小生意。沙汀经常跟着舅舅上茶馆、串门、会客,对社会上的各色人等都非常熟悉。这些经历开阔了他的眼界,成为他文学生命的基本元素。

1911年,沙汀進入私塾读书。1919年,舅舅从中江县聘来贡生出身的游春舫主持家塾,但他教了一年就走了。接着,母亲请谢建卿先生来家中教书,教《古文观止》,也开始命题作文,但主要的课程仍是背诵古文、诗经。

1921年,在外从军的郑慕周给沙汀写信,要他终止家塾的学习,去成都考学。同年秋,沙汀满怀信心来到成都。与此同时,另一位少年汤道耕(即艾芜)也来到成都求学。

艾芜1904年6月20日出生于四川新都清流镇。祖父给他取名“道耕”,希望他能够“耕读传家”。

艾芜的祖上来自湖北,经过艰辛而漫长的迁徙,凭借“人生贵自强,自强则白手可成家,他乡可发迹。勿畏难而诿命,何患事不成耶”的豪气,挣下一份家业。父亲汤坤庸是艾芜的老师,艾芜除学习简单的教材外,还阅读了大量古典文学名著。

1919年春,艾芜以优异成绩考上新都县立高等小学。校长吴六庄是五四新文化运动著名人物,他的侄儿也热衷于新思潮的传播,给学生们订购了《新青年》《新潮》《每周评论》等刊物。在新文化、新思想的感召下,艾芜把李大钊、陈独秀、鲁迅视为偶像,开始像胡适、刘半农、康白情等那样,用白话写自由诗和做文章。艾芜钦佩蔡元培文章中“劳工神圣”的信念,并视为行动的准则而身体力行。每逢寒暑假回家和开学返校,他都不再雇人挑行李,而是自己肩挑背负,行走几十里山路,磨炼意志。

1921年,沙汀和艾芜在成都不期而遇,一起进入四川省立第一师范学校。这所学校是蜀中著名学府,荟萃一大批优秀老师,许多是新文化运动的杰出干将,他们中有不少人加入中国共产党。吴玉章曾到该校上课,李硕勋在学校发表过讲演,他们为沙汀、艾芜开启了人生哲学的第一课。

艾芜和沙汀同在第一师范十班学习。一个少言寡语、勤奋好学;一个热情外溢,喜欢找人闲谈聊天。两人因为志趣相投,酷爱文学,很快成了形影不离的好友。

无事时,他俩一起上街逛书店,一起阅读新文学著作。郭沫若的新诗集《女神》,他们便是站在书架前读完的。

1922年夏,为争取教育经费独立,成都学生在王右木和社会主义青年团的领导下,发起请愿活动,沙汀和艾芜都参加了。后来,成都青年会提倡平民教育运动,他们也积极响应。

沙汀上街讲过几次课,听课的人群中有小贩、苦力,还有家庭妇女。与平民贴近,使他真正领会到五四精神的真实含义。

在校期间,艾芜总是千方百计地阅读创造社出版的刊物。他回忆,在校时读的书百分之七十到八十是创造社的。即便后来到云南昆明、缅甸仰光,创造社对他的影响都占有重要位置。这种影响不仅表现在文学创作上,而且表现在政治思想上。他的思想,是跟着创造社转变的。

大约在1924年,沙汀和艾芜认识了十一班的周尚明、冯橡等人。他们既倾向革命,又喜欢进步文学作品。由于家境都不富裕,又渴望得到新知识,大家采用一种“分买共读”的众筹办法。

沙汀和艾芜沉醉在色彩斑斓的文学梦里,他们在教师袁诗尧的带领下,撰写稿件、油印资料,将一份份散发油墨香的文学小刊物播撒到校园和社会。尽管沙汀和艾芜的文笔还很稚嫩,但是无数读者已经从他们笔下读到了“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的血泪哀歌。

当沙汀和艾芜准备写出更多更好的作品时,成都发生惨案,袁诗尧遇难,血雨腥风笼罩成都。

1925年,沙汀、艾芜在成都离别,各奔南北。艾芜接受新文化思想的影响,崇尚“劳工神圣”,决心通过半工半读走出一条成功之路,同时为了逃避封建包办婚姻,他独自到滇缅边境求生。而沙汀选择奔赴北京考学。入学后,很快参与中共地下党的革命活动,并于1927年加入中国共产党。

重逢上海

1931年,艾芜因支持缅甸人民的反殖民主义斗争,被英国当局驱逐出境,被迫回国。历尽艰辛,辗转流落到上海。

4月的一天,上海马路上人声鼎沸、川流不息,阔别六年互无联系的两人竟在大街上意外相逢。

当天,沙汀陪着因病停学的妻子黄玉颀,从老靶子路宽仁医院回住处。意想不到的是,在北四川路的横浜上,迎头碰上悠闲独行的艾芜。沙汀看了看艾芜, 驻足微笑。艾芜也停下来,看着沙汀和他身边的女士,又惊又喜。

沙汀连忙将艾芜拉到不远的德恩里家中。得知艾芜住在宝山县泗塘桥一个农民家里,沙汀立即邀请他搬来同住,艾芜愉快地答应下来。但因事耽误,直到入冬,艾芜才搬到德恩里13号的亭子间,与沙汀夫妇成了邻居。

安顿下来后,艾芜讲起了他的冒险漂泊生活。他从云南出发一路向南,途经缅甸、马来西亚、新加坡。六年里,他尝试过多种职业:杂役、饭店伙计、家庭教员、仆人、编辑等。有一次病倒在仰光,幸被万慧法师收留,在寺庙里煮饭打杂。后来,他被驱逐回国,在厦门逗留时,想进入江西苏区未能成行,这才来到上海。

艾芜的故事令沙汀夫妇入迷,艾芜表示正在把这些故事写成文章。那时,沙汀虽然没有开始真正的创作,但也一直在进行写作练习。两个倾心创作的文学青年,互相鼓励,共同试探着走文学道路。

他们通常晚上读书,白天埋头写作。艾芜的《太原船上》、沙汀的《俄国煤油》《风波》等小说,都是在这个时期写成的。半个世纪后,两人回忆起这段时光,都说是另一个人启发了自己的创作灵感。

同求鲁迅

此时的艾芜和沙汀,还不是左联(即中国左翼作家联盟)成员,但是和许多文学青年一样十分敬仰鲁迅,希望自己的文章能得到鲁迅的指点。1931年冬,在不知鲁迅住所的情况下,他们把信邮寄到商务印书馆周建人(鲁迅的弟弟)那里,请其转交。

很快,他们收到了鲁迅的短信。

鲁迅在信里客气地说,自己正在生病,允诺病愈后详细答复。艾芜和沙汀半信半疑,以为这是鲁迅的托词。然而时隔不久,他们果然收到了鲁迅的一封长信。鲁迅在信中写道:

两位是可以各就自己现在能写的题材,动手来写的。不过选材要严,开掘要深,不可将一点琐屑的没有意思的事故,便填成一篇,以创作丰富自乐。……现在能写什么,就写什么,不必趋时,自然更不必硬造一个突变式的革命英雄,自称“革命文学”;但也不可苟安于这一点,没有改革,以致沉没了自己——也就是消灭了对于时代的助力和贡献。

当时,艾芜和沙汀未必全部领会信的内容,但鲁迅的回信足以鼓励这两个刚刚起步的年轻人。

次年1月初,沙汀又写了一封信,并附上两人的小说稿《太原船上》《俄国煤油》,向鲁迅请教。1月5日,鲁迅收到信稿。10日,鲁迅与许广平携带复信与小说稿来到德恩里13号。

沙汀恰好外出不在,艾芜以为送信稿的是周建人,略表感谢就收下了。鲁迅夫妇也不说破,匆忙离去。信中,鲁迅认为艾芜的《太原船上》写得朴素、亲切,对沙汀的《俄国煤油》评价是“顾影自怜,有废名气”。

一·二八淞沪抗战后,艾芜创作的《人生哲学的一课》发表在《北斗》上。后经叶以群介绍,他参加了左联。这一时期,沙汀除发表五篇小说外,在杭州又写下六七个短篇作品,写的都是自己熟悉的题材,如抗日、暴动、下层民众的疾苦等。

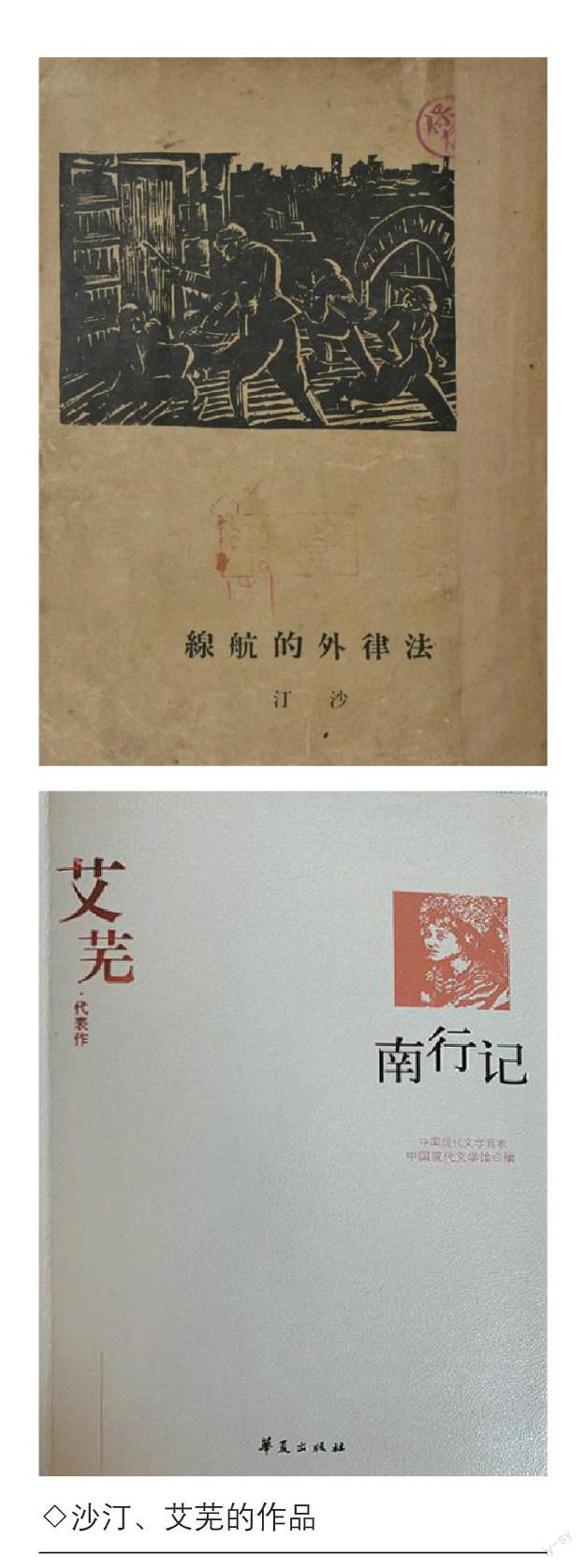

1932年10月,沙汀第一部短篇小说集《法律外的航线》在辛垦书店出版,得到茅盾恳切的评析。茅盾既肯定他能从生活实际出发,“精细地描写社会现象”,又批评他有的作品还没有摆脱当时“革命文学”普遍存在的“印象式写法”。

同年冬,沙汀加入左联。他在左联先后担任常委会秘书、小说散文组组长。这段时间,在鲁迅指导下,左联克服了创作上某些偏离现实主义原则的标语口号式的倾向,给沙汀切实的启示。经历了创作上的彷徨苦闷后,沙汀领悟了鲁迅和茅盾的意见,全身心地把笔触转向熟悉的川渝乡土生活中。

1933年3月,艾芜被国民党特务抓捕入狱,在鲁迅的帮助和左联的营救下,四个月后出狱。这段时间,他出版了《南行記》《南国之夜》等多部作品,在社会上产生了广泛影响,鲁迅称他为“当代最优秀的左翼作家”之一。

同归四川

全民族抗战爆发后,两位挚友再次分别,沙汀去了延安,创作了不少与抗战有关的作品;艾芜去了桂林,积极参与抗战宣传。1949年12月27日成都解放,沙汀、艾芜与解放区文艺大军会合。

此后,沙汀担任全国和四川省文学界的领导工作,并参与川西文联和西南文联的筹建,艾芜则历任四川省文联临时党组成员、省作协筹备组组长。作为四川文艺界的主要领导,除继续创作外,他们把更多精力放在培养和扶持新人上。沙汀和艾芜的辛勤培育,终于结出丰硕的成果。四川两大期刊《四川文学》《红岩》便是在他们的主持下诞生的,其中涌现出了大批优秀作家。

随着四川省文联的组建,成都红星路成为沙汀、艾芜等左翼作家回归的集合地。

当时,沙汀不仅是红星路上创作力旺盛和文学观成熟的中坚力量,还在中国作协担任领导职务。他一边工作一边创作,写出了大批真实反映新生活的作品,如《摸鱼》《卢家秀》《过渡》等,并陆续创作了《青冈木坡》《木鱼山》和《红石滩》三部中篇小说,前两部写的是社会主义农业化,《红石滩》描写土豪劣绅如何抗拒时代潮流。

同沙汀一样,艾芜的创作之路也从未停步。歌颂新生活的短篇小说,如《新的家》《夜归》等先后出炉。1961年,他到云南旧地重游,完成了《南行记续篇》。1981年后,他再度深入大小凉山,重返云南边疆,创作短篇小说集《南行记新篇》。除了创作小说,艾芜一直坚持写日记。他几乎每天动笔,内容包含每日见闻、所思所想、文事文稿、旅行游历、起居饮食、书信来往、亲友走动、书账等,还有采访笔录、读书札记等,单篇最长的达数千字。

饶有趣味的是,艾芜晚年居成都,天天散步,形成了一条“艾芜路线”:从红星路二段新巷子19号出发,自猛追湾一直沿着新修的大马路行走,转弯到水碾河,向西而走,直到红星路,然后回家。他边走边看街头风景,倘若忽然想起一些故事,便提前赶回家记下。

1992年12月,艾芜去世。得知消息后,沙汀悲痛难禁,昼夜不安。几天后,他也溘然长逝。艾芜与沙汀同爱文学,携手并进,践行了一生的友谊。

编辑/杨洋