从“前县城做题家”到北大天文学博士后

2022-05-30张金晖

张金晖

追星者

如果你第一次到位于云南高美谷的云南天文台丽江站观测星空,很容易被眼前所见的场景震撼——夜色浓重,包裹着天地,你的头顶是静谧的、无边无际的深蓝,其上缀满了远不可数的闪亮星子,或近或远。天幕似乎压得很低,但你往深处凝视,又只感觉自身微小,穹顶浩渺不可触及。

高美谷海拔高达3193米,空气稀薄、大气洁净,是绝佳的天文观测地,坐落于此的丽江观测站,拥有目前我国乃至东亚地区口径最大的2.4米通用型天文光学望远镜。2017年,在北京大学天文学系就读的博士生傅煜铭首次赴丽江站执行独立观测任务。尽管自小在四川农村长大,见惯了未被城市灯光污染的清透夜空,但深夜从观测点走回宿舍的小道上,这个天文新人却感觉看到了自己二十二年生命里最动人的夜色。

天空无月,单凭一幕星光,就能映照出人影。繁星漫漫,他在其中找到了“老人星”,这颗他只曾在李白的诗里听闻过,被中国人视为吉祥象征、平时较难观测到的恒星,就那样缓缓落进他的眼底。

“我就是那种‘追星星的人。”已经是北京大学科维理天文与天体物理研究所博士后的傅煜铭习惯向新朋友这样介绍自己。他也是丽江观测站的常客——读博之后,他主要的研究课题是穿透银道面(银河平面)搜寻“类星体”,进行天文观测是他最常见的基础任务之一。

对傅煜铭来说,天文观测虽然“很酷”,但却不如常人想象中“浪漫”。早年,傅煜铭去往丽江时住在观测站里的宿舍。冬天的云南没有暖气,老宿舍楼潮湿阴冷,又缺乏其他取暖设备,房门下沿还留着接近一指宽的缝隙。深夜,寒风便叫嚣着向房间里灌,刚结束观测任务的傅煜铭只得用卫生纸和鞋盒勉强填住缝隙,赶忙钻进被子,等待着白日阳光的降临。

傅煜铭行走在北京大学科维理天文与天体物理研究所的三楼天台。这座偏于北大一隅的老办公楼,是傅煜铭的主要工作场所,他在这里与前辈、同事开展着我国天体物理前沿领域的研究。

傅煜铭记得,自己最狼狈的一次是在感冒后触发了严重的高原反应。他感觉“喘不过气”,短暂休息后一直无法缓解,只能立马被后勤工作人员转送回相对低海拔的城区。

高原观测对天文工作者的身体素质也有所要求,除开简陋的生活条件,“熬大夜”更是他们常面对的难题。国内观测资源少,大口径望远镜的观测时间供不应求,为获取最佳观测效果、保证不同科研需求,不同观测站会给天文工作者按需分配观测时长,除了偶尔被安排在上半夜(0点前),更多时候傅煜铭进行现场观测都需熬完一整个通宵。每次执行观测任务,少则一周,多则一月,他都过着彻底“昼夜颠倒”的生活,除开吃饭睡觉,“整个白天跟正常人类社会的交流基本上就没了”。

和大众认知里最为常见的恒星不同,傅煜铭的研究对象是“类星体”,这是一种非常特别的天体,目前天文界普遍认为,它的本质是活动星系中心的超大质量黑洞驱动的明亮天体。类星体的亮度超过其所在的寄主星系,是现阶段人类用望远镜能看到的最遥远的天体之一(已知最遥远的类星体发出的光来自宇宙诞生后6.7亿年,比银河系还亮一千倍)。

星空无穷无尽,但探索其奥秘的科研工作却枯燥重复。傅煜铭现在更常去的是位于河北的兴隆观测站。观测期间,他通常在下午5点吃完晚饭后,就带上笔记本电脑赶到2.16米望远镜的观测室,还一定得拿上电脑匹配的充电器,“因为一坐就是一晚上”。

观测时,傅煜铭面对的不是无垠的星空和精妙的天文仪器,而是观测室里的几块电脑屏幕——现阶段观测仪器多由计算机程序控制,傅煜铭要做的是在望远镜观测助手的协助下,控制望远镜对准正确的观测目标,执行一系列观测指令,并实时、详细记录观测过程中出现的情况,“比如什么时候起云,什么时候大气可能不稳定,导致星象图像不再锐利,变得比较模糊”。因为采用光谱观测法,傅煜铭还需确保自己观测的天体始终处于光谱仪前的狭缝中,其对应的天空张角仅为两个角秒。如果遇上糟糕天气,仅瞄准位置就需花去更多时间。

傅煜銘与女友徐嘉莹曾共同翻译出版了科普书籍《数学时光机》。徐嘉莹现在是出版社一名以科普为主要工作方向的产品经理,她认为傅煜铭做研究“有一种回馈社会和家乡的情怀在里面”,这对她影响很大。

截至目前,傅煜铭已经积累了超过六百小时观测时间。虽然已经成为一个熟练的Observer(观测者),将星空一次次解构成复杂数据叠加成的坐标,但傅煜铭依然保有对星空的感性想象。在天文台进行观测的休息间隙,他更喜欢走至旷野,抬头用肉眼去欣赏星空,感受“别无其他的美”。在他填满研究数据的电脑里,也存有几张为星空拍摄的照片。

“你知道‘墨子号吗?它是量子通信卫星,量子通信的时候,会和地面的望远镜或通信的基站进行联系,它往地面打的是绿色的激光。”在北大科维理天文与天体物理研究所二楼的办公室里,傅煜铭兴奋地向我展示着他的摄影作品,这张“墨子号”过境兴隆站的延时照片,是他在兴隆观测时遭遇的“惊喜”,也是身处地面的青年天文工作者与星空建立的独有记忆——图片里,星野璀璨,在2016年8月16日由长征二号丁送入太空的“墨子号”穿越其中,向人间印下一道绿色的莹亮光轨后,往眼不可见的宇宙深处再次远去。

“冷门”

傅煜铭博士时期就读的专业是天体物理。“简单来说,就是用物理学的方法去研究天文现象、各种不同的天体乃至整个宇宙的运行规律。”第一次采访时,傅煜铭习惯性地向我耐心解析他的“冷门”专业背景和研究课题。

进入北大物理学院天文学系、走上科研道路,对这个身型瘦小、出生在四川省简阳县下属村镇的“95后”男孩来说,其实并不容易。虽然早在于山野间的奔跑嬉闹的童年夏夜,傅煜铭就对星空的神秘萌生好奇,并有了探索之心,但他真正开始感受到物理的玄妙,源自初中同学间传阅的《时间简史:从大爆炸到黑洞》。当时,他并不太能读懂书中讲述的宇宙理论,却意识到:“物理学是可以解决人类的一些终极问题的,包括宇宙是怎么来的、宇宙将会怎么样。”

和天文学的初次相遇,还要来得更晚些。考入当地最好的简阳一中后,高二时,傅煜铭看到了北京大学面向全国中学生举办的天文夏令营的招生广告。借此他认识了天文,并觉察到这就是自己未来想学习的专业。但因地处偏远、消息滞后,傅煜铭看到招生简章的那天已经是报名截止日,他连纸质申请材料都没来得及寄出。

此后,因为高考发挥并不理想,傅煜铭选择进入中国地质大学就读地球物理学专业,直到大三时报名北京大学的大学生暑期天文夏令营,顺利入选并抓住保研机会,他才最终拿到进入北大天文系的门票。

傅煜铭的女友,也是他北大校友的徐嘉莹清楚记得,四年前自己帮傅煜铭搬宿舍时,曾看到过厚厚一摞的天文文献,“他在大二大三打印的,中英文都有。但那时他还在做地震研究,并没有转到天文这个方向来”。

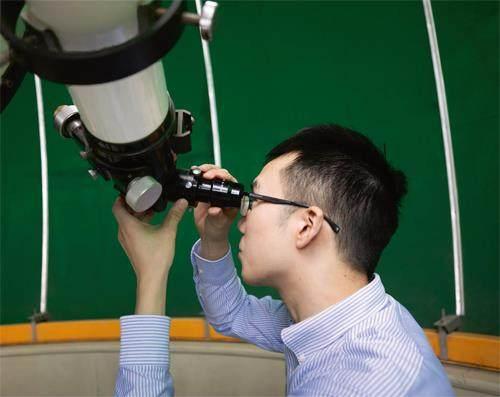

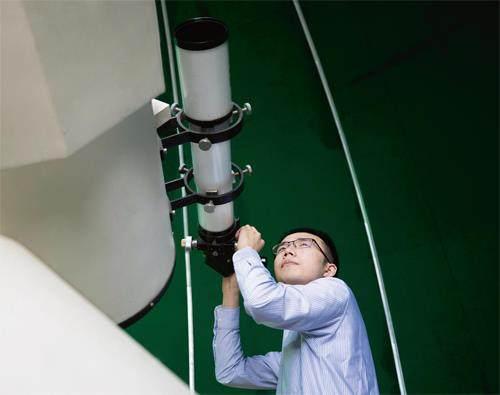

傅煜铭与位于北京大学理科二号楼楼顶的教学望远镜,天文专业的师生会使用这台教学望远镜开展课程观测实习,也会在校园开放日、中学生暑期课堂等活动中使用它做科普演示。

傅煜铭与位于北京大学理科二号楼楼顶的教学望远镜,天文专业的师生会使用这台教学望远镜开展课程观测实习,也会在校园开放日、中学生暑期课堂等活动中使用它做科普演示。

接受典型“鸡娃”教育的北京姑娘徐嘉莹从小成长在海淀区的大学家属院,与傅煜铭有着截然不同的成长路径——她就读的北大附中汇聚了很多全国最优质的教学资源。高中时,徐嘉莹的物理老师是中科院毕业的博士,她记得课间学生们和老师讨论的问题是:“老师,现在有没有常温超导?”“为什么只有低温超导?”除开这些远超课本的科学知识教授,课后,还有丰富的社团活动在等着他们。

而农村孩子傅煜铭在小学四年级才结束留守儿童身份,追随去城里打工的父母转入县城的学校。在那之前,他没学过英语,课堂听写单词时只能交白卷。“前县城做题家”是傅煜铭偶尔会拿来自嘲的称呼,其指代的是那些和他类似的、不享有多元化优质教育资源,只能“拼命通过题海战术,去挤独木桥”的年轻人。

“我并不觉得典型中国高考制度下的教育环境,是一个很适合培养天文或者类似冷门学科人才的环境。”作为从四线城市湖南怀化走出来的天文学博士生,康亚城拥有和自己的班主任傅煜铭类似的应试教育经历。凭借初中参加物理竞赛拿到的好成绩,高中时,他顺利考入省会长沙师资力量最强的长郡中学。尽管如此,康亚城也没有太多参与科学活动的机会。

高三时通过学校的信息渠道,康亚城得知了北大天文学系的自主招生夏令营,并成功通过入营选拔。“参加天文夏令营时我才知道,原来全国还有一个‘天文奥林匹克竞赛。但哪怕我在长沙,也从没听说过这样一个竞赛。”康亚城试想,如果他还留在家乡小城,能近距离接触天文的机会将更为稀少。

不过,就算成功考入在全国具有显著学科优势的北大天文学系,也不表明能就此在科研道路上继续走下去。与同属一个学院的物理系相比,天文学系的招生分数线要低得多。“我们整个天文班没一个是裸分高考上来的,全有降分。”康亚城告诉我,他获得了20分的降分录取机会(通过自主招生),睡在他上铺的同学是30分。

在考入北京大学天文學系的本科学生中,很难说有多少人对天文本身就抱有浓厚热情。傅煜铭估算,如果一届招收30个本科新生,“可能四年之后只有10个人接着做,这就已经不错了”。一些人会将享有录取优惠的天文学作为进入北大的“跳板”,然后再转去物理、金融这样的热门专业。

康亚城是选择留下的少数人。2020年,他正式加入邵立晶(引力波实验LIGO/Virgo/KAGRA合作组和黑洞成像实验EHT合作组成员,人类首例双中子星并合论文和人类首张黑洞照片论文署名作者之一)的课题组,开始了自己对引力波探测等方向的研究。今年夏天,他顺利完成本科学业,并获得了天文学系的直博机会。

23岁的康亚城并不认为自己最开始对天文有着超乎寻常的热爱,这个科研新人有着超出同龄人的清醒。“我很清楚这个专业它并不能实现大富大贵。”谈及自己从事天文研究的原因,康亚城也格外坦诚。他知道,自己的本研导师、2019年获“科学突破基础物理奖”的博雅青年学者邵立晶,归国后在北京仍需租房生活。

康亚城的家庭条件也不足够宽裕,但他并不后悔自己的选择。科学本身自有其魅力,“它能够去打破你之前认为的不可能”。和我聊到刚揭晓的2022年诺贝尔物理学奖,保持淡然的语气的康亚城也悦动起来:“你看,哪怕是我们像神一样的男人爱因斯坦,他做出的一些论断,都能够为后人去推翻。”

“这个工作总是要有人做的”

追寻科学魅力的道路也并非坦途。傅煜铭选择的研究课题,算“冷门”专业里的“冷门”方向——透过银道面观测类星体难度极大,因为其上布满恒星,视线方向非常拥挤,银河系内又存有很多厚重的气体尘埃,它们会遮挡光线,进一步加剧观测难度。

“大海捞针”是傅煜铭对自己工作的精简总结,他的研究是很多同行和前辈不愿花时间从事的基础观测。“因为确实有风险。”傅煜铭很清楚,培养一个能从事独立课题研究的博士生,“周期是五至八年”,但这个时间长度,却不一定能支撑其产出科研成果。

研究课题不是业内青睐的新锐方向,要如何争取更多观测资源、推动研究成果?是傅煜铭必须直面的“拦路虎”。除开国内的光学望远镜,他还需向国外天文台申请更大口径望远镜的观测时间,但在时间分配委员会看来,他的研究性价比尚待商榷。“他们会觉得,我们这个大望远镜一次你就只能拍一颗(天体),你一年想要拍两百多颗,很浪费观测时间。”傅煜铭常会收到拒绝的答复,他也逐渐习以为常。

“其他人可能拍一颗,就能发出不错的论文,而我这个对出成果来讲,是不够有效的。”可傅煜铭明白自己从事的工作意义所在:“做测量是天文里非常基础的,但却是很重要的工作,它的意义是知道天体的位置——它在天空中的位置,它离我们的距离以及它运动的方向。为什么要知道这些?因为知道这些,我们才知道银河系运动的规律,才能更好地了解我们所在的银河系和太阳系。”

过去的半个世纪,科研工作者们已经发现并记录了几十万颗类星体,因此傅煜铭也会遭受其他研究者的质疑。“他们会说,你在银道面拍和在别的地方拍有什么区别,这两个位置的类星体的物理本质有什么不同?”倚在狭小工位里的年轻天文工作者笑容腼腆,语气平缓坦然:“我其实知道,它们在物理本质上没有太大区别。我想做的就是一点基础的工作,这个工作总是要有人做的。”

某种程度上,科研成果的不确定性,并不会因为研究方向的选择有所变化。从大二开始,康亚城就将国际学术研究的前沿热点“引力波探测”当作自己的课题方向。“做前沿工作需要去看最新的论文,看前人在论文里写的研究内容。但你并不能保证他们做的工作就是对的,所以要非常谨慎。”跟随导师邵立晶真正走上科研道路后,康亚城很快发现,自己需要不断投入时间去学习“新的东西”,而这些东西“在课堂上不可能看到”。

引力波探测属于物理学和天文学的交叉领域。与傅煜銘更偏重实际天文观测不同,康亚城参与的研究组更侧重于理论研究,这意味着他需要比较不同模型之间的异同、模拟生成观测数据来论证所得成果。“但科研是处在一个不断出错的过程中。”康亚城研究的课题时新,前人积累的成果较少,加上缺乏经验,他很容易“行差踏错”,而一个微小失误很可能意味着之前的步骤都要推倒重来。康亚城曾花一个月时间在电脑上反复运作同一个代码,“程序跑了十多遍就为了改那一个(错误)步骤”。

完全相同的研究程序,常需重复十遍、二十遍。即使能从这样枯燥的过程中获得乐趣,但对康亚城这样的科研新人来说,依旧还有其他困难在等着他——大三下学期,他满怀期待地准备将自己的研究成果写入本科科研训练论文中,却在整理参考文献时发现已经有人发表了和自己工作内容非常相似的文章,“可以说大部分研究工作都被覆盖了”。

以为接近尾声的研究被打回半程,直到今天,康亚城仍记得自己当时的沮丧心情,“很绝望,突然就怀疑自己了”。待他垂头丧气找到导师邵立晶说明情况,这位经验丰富的科研工作者却笑着鼓励:这种重合说明你原有的思路与价值是一致的。随后,他指导康亚城用一个多月的时间重新计算结果、在原有的论文基础上进行更深一步研究。

“其实有些是我设想的下一篇文章的工作内容,但是没办法,必须要提前推进。”康亚城告诉我,这篇论文最终顺利发表,他借此取得了大学生“挑战杯”竞赛特等奖。本科毕业时,康亚城还凭借丰富的学术成果获评了北大“未名学士”。但对他来说,最大的收获是“大不了再来一次的心态”——私下和班主任傅煜铭交流时,他发现,这种从头再来的过程正是做天文科研的常态。

“我现在就非常非常平和。”康亚城曾对竞争保研和取得既定研究成果有着难以消弭的焦虑情绪,但现在聊起这些,他反倒口气轻松:“我觉得这些其实都是次要的,你真正做了这样的成果以后,它们自然而然就会来到你的生命里。”

攻读博士学位的五年,傅煜铭与其所在的、由导师吴学兵带领的科研团队,挑出了16万多个银道面背景类星体候选体。在此基础上,他们通过国内外5个光学望远镜拍摄到两百多个类星体的光谱,其中191个为首次发现,并首次在银道面实现了高达84%的类星体成功探测率,成为目前第一个也是最大的银道面类星体样本。

让傅煜铭感到惊喜的是,今年欧洲航天局(ESA)“盖亚”(Gaia)团队发布了第三批银河系探测数据,这也是迄今最详细的银河系地图。“盖亚”团队有关天体测量参考架的几篇重要论文,都提到了傅煜铭的研究工作对扩充银道面天体测量参考源的潜力。

科学之美

作为27岁的年轻北漂,从事“冷门”工作的傅煜铭同样会为一些“热门”问题所困扰。“我也知道,其实去企业或者很多地方,他们都不看你专业是什么,只要你是北大博士,就已经可以用这个身份去赚钱。”背靠着校园里的一泓秋日湖水,傅煜铭缓慢谈起这两年来曾让他焦虑难捱的问题:“我不是对数字不敏感,我也会算数字,我一年的收入是多少,假如在北京买房,要用多少年才能还清房贷?”

傅煜铭家乡所在的村庄,在他读博的第一年还未覆盖4G信号;今年疫情肆虐时,考虑到妹妹要上网课,他家才新装上宽带。傅煜铭是那片乡镇罕有的博士生,而他的父母教书、务农、从事社区基层工作,几乎不曾远离过故土,也无法给予他更多学业及物质上的帮助。读博后期,研究过程中的难题、发表论文的压力,以及对职业前景的担忧,形成一种难以逃脱的压力,重重砸在傅煜铭肩上。情绪低谷时,傅煜铭偶尔会觉得:“过去这一两年,可能我人生中最高光的时刻,就是拿到博士学位的时候。”

他的女友徐嘉莹能理解这种焦虑的某些来源。“从北大毕业后,你发现有的同学工资是你的三四倍,还有的是数量级的差别。”直爽的北京姑娘笑着眨眨眼,反问道:“现在毕业才两三年,那十年之后,我可能赚的只是别人的百分之一,那会怎么样?”

但负面情绪或许也不曾真正击倒过傅煜铭。徐嘉莹记得,傅煜铭压力最大的那段时间,她正在海外高校交换学习,常在半夜收到对方的微信,不是倾吐烦闷,“是说‘我刚才又解决了一个什么问题。他(研究时)就会很投入,有时候会专注到忘记吃饭睡觉”。徐嘉莹用上了一个近期的热门词汇:“‘精神内耗,有人一旦不顺利,就会怀疑自己不适合这个行当。但我觉得,他一定更专注科研难题本身,而不是说遇到困难开始精神内耗。”

在徐嘉莹眼中,更关注去“解决问题”是傅域铭的典型特征。哪怕是家里出现故障的自动猫粮喂食器,他也会马上选择自己去拆开、尝试修理,而不是等待售后,或者“被迫换一个机器”。

今天,你很难在傅煜铭身上感受到他曾描述的那种焦虑。“未来是无限可能的。”北大科维理天文与天体物理研究所一楼的阳光房里,傅煜铭一边摆弄着自己的手磨咖啡工具,一边向我分享着他的新感悟:“将来比较顺利的话,我可能在高校拿到教职,继续做自己想做的研究。但如果只做研究,国外会有这样的机会给你一直做博士后,你也不会失业。”

傍晚的余晖里,青年的眼神宁静真诚:“哪怕一直做个学术‘临时工,现在我觉得也没关系。”对未来不确定性的忧虑和恐惧,似乎在这个年轻人身上隐没了。我尝试着提问,去寻找他能重获平静的原因。傅煜铭却发觉,自己很难厘清一些转变源自何处,但毋庸置疑的是,过去几年他得到了足够多的生活启示。

“宇宙最不可理解之处是它是可理解的。”傅煜铭引用了来自著名物理学家爱因斯坦的名言。探识未知是过去五年来他一直从事的工作,他也因此发觉:“一切事情你只要愿意花时间去做,一定能得到某种程度的解决。科学探索就是这样,你不断逼近那个自然规律,虽然每次得到的都可能是近似结果,但不代表我们做得不好。每突破一点点,对人类整个的科学进步来讲,可能也是一个大进步。”他的脸上又添了些腼腆:“我不知道,这算不算回答了刚才的问题。”

有关科学的宏大叙事外,傅煜铭也逐渐明晰了自己身处的坐标。读博期间,他也是天文系本科生的班主任,他选择告诉这些新鲜的天文人:不必过度焦虑,你只是个普通人。“在人类社会当中,每个人可以有不同的分工、有自己专长的事情,没必要在一个既定的、大部分人默认的评价标准上,与他人比较。”

社会流行的成功标准依旧会使傅煜铭感到压力,但却远不如以前那样困扰他:“我对自己的期望就是,如果能够坚持信念继续做研究、对自然界保持兴趣、对人类社会保持关心,就已经很成功了。”

这几年来除开科研,傅煜铭还利用闲暇时间做了很多科普工作,向大众传播天文知识,算是小有名气的科普作者。2019年春节,他受简阳图书馆邀请,回家乡做了一场天文科普讲座,在当地读者强烈要求下又另加开了一场。2020年6月,傅煜铭再次受邀,在简阳图书馆举办了以他的新作“全景大视界”系列图书为主题的科普分享活动。

傅煜铭热衷于向家乡的孩子们分享关于科学、关于天文的故事,但却没有太强烈的目的心,“就是给他们开开眼界,至于他们要不要学天文、去做天文研究,这不是我最关心的问题”。他觉得,能给孩子们的未来创造尽可能多的选择,就已经很好。

故乡在傅煜铭的生活里,一直占有重要分量。在去年6月发表的博士毕业论文《银道面背景类星体巡天》的致谢栏,傅煜铭记录了他当下脑海里关于星空的画面——晴朗的夏日夜晚,他与家人晚饭后在院坝纳凉,妹妹拿出平板电脑在天空中辨认着星星,而年迈的外公在一旁念叨:今晚的星子才好咧!

“我的家人或许是因为我而喜欢这片星空,或许他们本就如此。”这个将要步入人生下一阶段的年轻人在末尾如是寫道。