快速城市化地区土地发展权的演化及其空间效应研究

——以佛山市南海区狮山镇为例

2022-05-30袁奇峰薛燕府

袁奇峰 李 刚 薛燕府

一、引言

改革开放以来,“先行一步”的广东取得了举世瞩目的增长成就。1980—2020年,广东常住人口城镇化率由16.3%提升至74.2%(1)1980年为《广东省统计年鉴1980》中的户籍人口城镇化率,2020年为广东省第七次人口普查中的常住人口城镇化率。考虑改革开放早期尚未完全放开人口流动限制,且缺少1980年常住人口城镇化率数据,因此将两者对比尚有意义。,建设用地规模扩张了2.16倍(2)广东省用地解译数据。,是典型的“快速城市化地区(rapid urbanization area)”(闫小培等,2004),体现出了土地利用效率低下(梁印龙,2014),农田、厂房和居住空间混杂、环境品质低下(田莉、梁印龙,2013)等问题,揭示这类地区空间问题的根源对推动未来可持续发展具有重要意义。

对城市空间的实证研究经历了由形态研究到机制研究的过程(Pacione,2001)。20世纪70年代以来,Harvey的《社会公正与城市》、Castells的《城市问题》等为代表的新马克思主义著作,Rex和Moore对住房阶级的讨论、Saunders的《社会理论与城市问题》等为代表的新韦伯主义论述逐渐为城市空间研究提供了新的思路(殷洁等,2005)。而在国内,城市空间研究既有与西方相似的特征,但也体现出制度环境不同带来的研究重心差异,以制度变迁(胡军、孙莉,2005)、政府企业化(张京祥等,2006)、城市增长机器与法团主义(张京祥等,2008)、权利关系变迁(冯艳等,2013)等为代表的地方政府行为与特征往往被认为是城市空间形态与问题的重要形成机制,其中,通过土地制度安排实现城市快速发展又被认为是一系列地方政府行为的核心逻辑(曹正汉、史晋川,2009)。

在已有研究的基础上,本文关注到,地方政府行为的核心逻辑并不仅仅是土地制度本身,而在于通过集体土地流转、征地留用地、“三旧”改造等土地制度变迁,推动土地发展权(land development rights)形式及其配置格局的演化,这一过程中动态演化的土地发展权展现出了差异化的空间效应,并成功推动了农村工业化与园区工业化。本文选取了佛山市南海区狮山镇作为研究对象,试图搭建解释框架,探究快速城市化过程中,地方政府制度变迁引发的土地发展权的演化及其空间效应,揭示快速城市化地区空间问题的来源,为存量时代优化空间布局提供政策建议。

二、快速城市化地区土地发展权演化及其空间效应的分析框架

(一)土地发展权的理论基础与制度实践

19世纪工业革命初期,随着土地的不断增值,贫富差距逐渐扩大,约翰·穆勒(1991)、亨利·乔治(2010)等人开始探讨土地增值中土地所有权人的暴利(Wind-fall)和暴损(Wipe-out)问题。20世纪40年代,英国政府将土地发展权的合理分配列入正式制度,20世纪60年代,美国政府开始探索土地发展权转移(transferable development rights)与征购(purchase of development rights)制度,在制度化探索的过程中,学界也开始了对土地发展权的理论探讨。目前被广泛接受的定义为:土地发展权指改变土地用途或者提高土地利用程度以提升单位面积价值产出效率的权利(胡兰玲,2002;林坚、许超诣,2014)。

我国对土地发展权的理论探讨经历了多元化的发展过程。土地发展权的引入始于农业经济领域,张安录(1996)、沈守愚(1998)等提出在耕地保护时通过土地发展权转移来平衡地区差异,但由于我国尚未正式出台相关法令,因而理论大多集中于土地发展权的法理溯源(陈柏峰,2012;程雪阳,2014)、土地增值收益分配(朱一中等,2013)、规划管制中的土地发展权受损(陈世栋、袁奇峰,2015)等方向。

依照我国土地制度的二元化特征,土地发展权也存在国有与集体两种形式。其中,国有土地发展权的配置与实现(3)为便于论述,认为土地发展权是一种用益物权,“配置”为土地发展权权利主体变换的过程,“实现”为改变土地用途或者提高土地利用程度的过程。与征地制度密切相关。地方政府往往通过非公益性的低价征地实现对集体土地发展权的转化,再将国有土地发展权以公开出让等方式配置给用地企业,用地企业则通过建设开发实现土地发展权,在这一过程中农民的集体土地发展权被地方政府与开发商攫取(黄祖辉、汪晖,2002)。与国有土地发展权不同,集体土地发展权的配置与实现在2019年《土地管理法》提出“集体经营性建设用地与国有建设用地同权同价”以前,一直处于合法的边缘。中央政府还通过基本农田保护、生态红线管控等方式对集体土地发展权进行了限制(陈世栋、袁奇峰,2015)。

(二)快速城市化地区中的土地发展权

快速城市化地区的空间问题存在多方面的影响机制。区域发展视角认为外国资本与本地资本的结合(黄靖、蔡建明,2007)、大城市制造业、住宅、大学等功能重新布局催生了快速城市化地区(张安录,1996);经济扩张视角认为早期乡镇企业的发展构成了空间基础(郑艳婷等,2003),以地生财模式形成了低端产业空间锁定(lock-in),推动这类地区走向“村村点火,户户冒烟”的无序蔓延(田莉、梁印龙,2013);产权制度视角认为土地制度的薄弱性与集体所有权的模糊性造成了灰色区域的存在,违法成本较低,导致了空间的蔓延与低效利用(贾若祥、刘毅,2002;田莉、梁印龙,2013);行政体制视角认为企业型的地方政府大规模圈地、建设新城,默许农村集体建设用地的流转(黄颖敏等,2017),“村自为政、组自为政”的现象造成产业空间难以有效集聚,留用地等特殊政策也进一步固化了这一地区空间破碎化的问题(谢涤湘等,2017)。

然而,相比于以上因素,地方政府对于土地发展权的制度安排同样拥有不可忽视的核心作用,直接影响着土地发展权的配置与实现,进而影响空间问题的形成(曹正汉、史晋川,2009)。在分权化与分税制改革的背景下,地方政府往往拥有“政府企业化(entrepreneurial city)”特征,从自身利益出发进行城市经营(殷洁等,2006)。由于工业企业具有持续性税收,容易成为地方政府重要的财政保障,因而引发了其快速工业化的倾向。而快速工业化对土地要素本身提出了大量需求,如何以土地发展权为核心构筑一套能够吸引要素从而推动快速工业化的制度安排,也就成为了快速发展时期地方政府治理的核心逻辑。

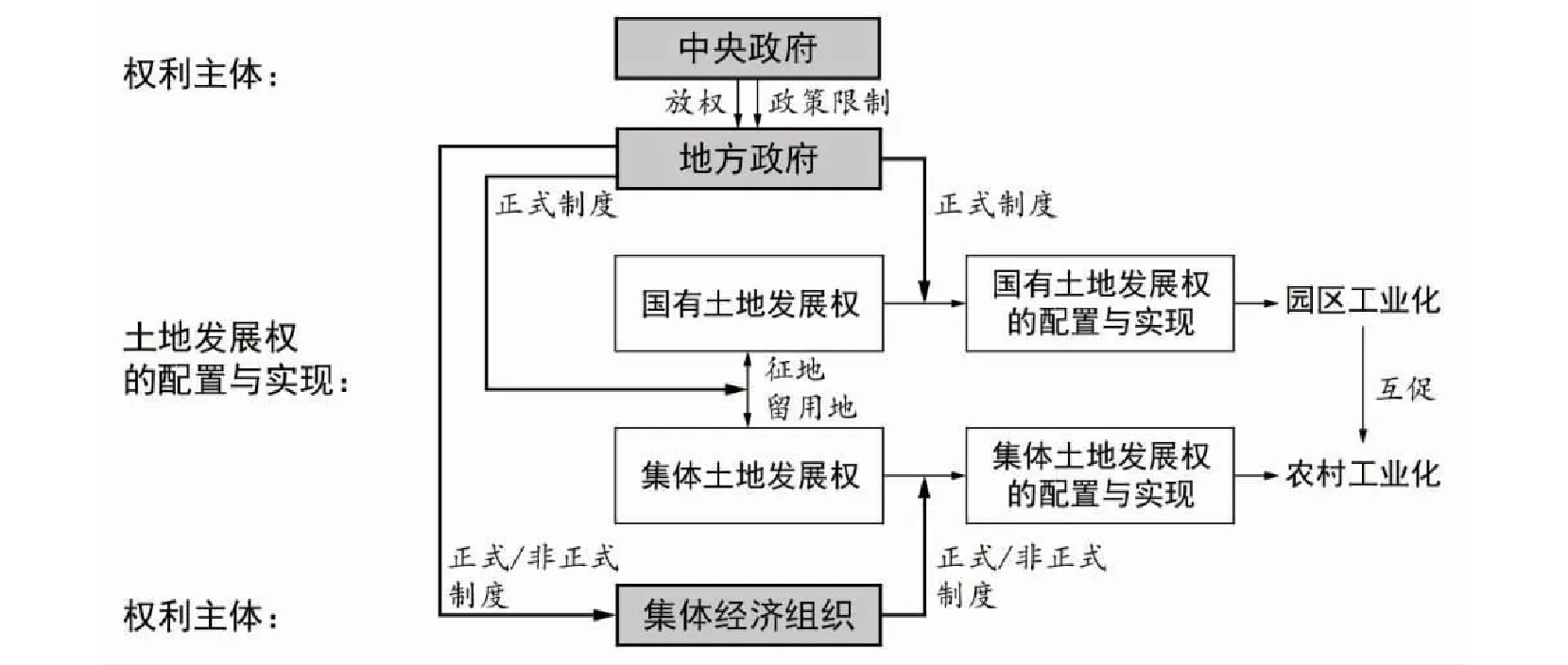

当现行制度受到外部要素背景转变的冲击时,制度由均衡转变为非均衡状态,原有制度下的隐性利润不断积聚,行为主体便会产生制度变迁的需求(诺斯,1994)。相比于既有研究对土地发展权的静态定义,研究认为在资本、劳动力等要素需求转变或中央制度转变的背景下,地方政府通过制度变迁形成新的正式与非正式制度安排,实现了对土地发展权形式与配置格局的动态调整,并引发了园区工业化与农村工业化(图1)。

图1 快速城市化地区土地发展权演化及其空间效应的分析框架

值得注意的是,地方政府并不总是占据主导性地位,除正式的制度安排外,也会默许与引导部分非正式的制度安排,例如集体经济受到利益驱使与刺激,在地方政府“默许(黄靖、蔡建明,2007)”甚至“共同推动(魏开等,2012)”下参与到制度安排中,以分享快速工业化中的土地增值收益(图1)。即便在正式制度中,地方政府的行为也受限于多方面的条件,例如为解决城市化进程中财政紧缺与失地农民高额补偿的矛盾,部分地方政府构建了征地留用制度,但逐渐演变为了地方政府持续低价征地以及农民权利意识觉醒下的路径依赖,因此也需要关注集体土地权利主体对制度安排的重要影响。

三、狮山镇土地发展权的演化及其空间效应

狮山镇位于佛山市南海区,自1995年建立狮山街道以来经历了两次区划调整,目前,狮山镇面积为330.6km2,2020年GDP达1118.6亿元,常住人口95.53万人(4)狮山镇第七次人口普查。,连续多年位列全国千强镇第二位。

狮山的发展具有典型的快速城市化特征。改革开放以来建设用地增长率远超周边地区,以狮山为研究对象探究快速城市化地区土地发展权的演化与空间效应具有较好的代表性。实际上,与珠三角典型的自下而上农村工业化模式不同(蒋省三、刘守英,2003),作为南海区主动构建的重要产业空间(张践祚等,2016),狮山还具有典型的自上而下园区工业化特征,地方政府在这两种过程中均扮演了重要角色,通过数轮制度变迁推动了土地发展权的演化,进而引发了狮山镇的快速工业化与快速城市化。

(一)20世纪80年代初—1992年:集体土地发展权的配置与实现

1.农村工业化中集体土地发展权的扩张

在第一阶段,狮山的空间演化背后是农地集中投包背景下集体土地发展权的配置与实现。十一届三中全会以来,中央政府希望通过家庭联产承包责任制对集体土地的所有权、使用权、经营权进行细分。但由于“桑基鱼塘”不可分割,南海等地区的农民开始尝试鱼塘的集中投包,逐渐获得了省政府与地方政府的肯定(刘宪法,2010),再逐渐扩展到了所有农地。投包是对使用权、经营权的集中再分配过程,其本质是将集体土地发展权集中到了自然村,为此后“集体土地上建城市”提供了产权基础。面对农地改革释放的巨量劳动力,中央于1979年开始对“乡镇企业”进行引导(5)1979年国务院《关于发展社队企业若干问题的规定(试行草案)》;1984年农牧渔业部《关于开创社队企业新局面的报告》。,“八五”期间,全国GNP的30%和工业增加值的50%都来自于乡镇企业。相比之下,南海则更早进行了制度安排,1979年提出公社、大队和生产队作为“三驾马车”,80年代初进一步提出“六个轮子一起转(6)县、公社、大队、生产队、个体和联合体企业。”,实现了快速的农村工业化。

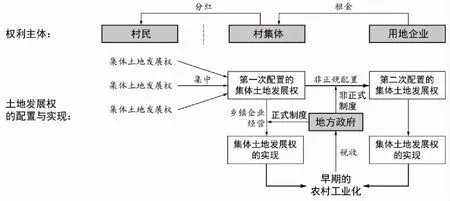

快速农村工业化对土地产生了需求,与城市紧密联系的农村地区土地非农化收益大大增加,土地发展权的资产价值开始显现,农民通过自治的方式将集中在自然村(7)1989年,广东省实行管理区制度,行政村转为管理区,自然村转为村委会;1998年,广东省取消管理区政策,管理区变回行政村,村委会变回自然村。为便于阐述,本文始终以行政村—自然村的基层治理体系进行叙述。的集体土地发展权配置到用地企业,(图2)。早期自然村往往采取建设物业后自营或联营的方式,但很快农民意识到可以直接出租物业甚至土地(蒋省三、刘守英,2003),进而规避经营风险,按照“廉价土地—吸引资本—收取租金—再开发土地—继续收租”的方式滚动开发(魏立华、袁奇峰,2007),集体土地发展权进入了初步的资本循环。

图2 第一阶段土地发展权的配置与实现

面对集体土地发展权交易与转移这一农民自发形成的制度安排,地方政府通过“默许”的非正式制度变相加速了这一过程。1987年《土地管理法》颁布前,中央政府对农转用并没有严格限制。由于集体土地发展权的实现对经济增长、化解剩余劳动力、促进农民增收等方面具有重要意义,地方政府顺理成章地采取了“默许”态度(黄靖、蔡建明,2007)。在1987年《土地管理法》颁布后,由于还存在农转用的机会(8)一是只要符合乡(镇)村建设规划,得到县级人民政府审批,就可以从事“农村居民住宅建设,乡(镇)村企业建设,乡(镇)村公共设施、公益事业建设等乡(镇)村建设”。二是全民所有制企业、城市集体所有制企业同农业集体经济组织共同投资举办联营企业,需要使用集体所有土地时,“可以按照国家建设征用土地的规定实行征用,也可以由农业集体经济组织按照协议将土地的使用权作为联营条件”。三是城镇非农业户口居民经县级人民政府批准后,可以使用集体所有的土地建住宅。,地方政府依然采取了宽松的管理方式。这种持续的非正式制度减弱了中央政府土地制度的传导效力,加速了非正规集体土地发展权的配置与实现。

2.80年代初—1992年土地发展权的空间效应

非正规集体土地发展权的泛滥也引发了空间的剧烈变动,这一阶段的空间演化具有分散化、低水平特征。由于集体土地发展权分散在村集体,村集体又没有资金建设高水平物业与基础设施,难以吸引大企业入驻,因而呈现出低水平特征。每个村庄单元都形成了以旧村为核心,村庄边缘及区位条件较好的区域建设低水平工业厂房的组合模式。由于缺乏村庄间的统筹,各个独立单元组合后便产生了“合成谬误”,引发了空间的无序、分散特征(杨廉、袁奇峰,2012)。

在这一阶段,由于狮山处于广佛都市区的边缘,交通区位条件较差,同时又存在多处山岗地,因而并未得到较好的发展。仅存在小规模集体土地发展权的配置与实现,集体土地沿道路扩张,呈现低水平的村园黏合趋势。

(二)1993—2011年:国有与集体土地发展权的配置与实现并存

狮山具有自上而下与自下而上的两条发展主线,其背后是地方政府制度变迁中,国有与集体土地发展权的共同驱动。

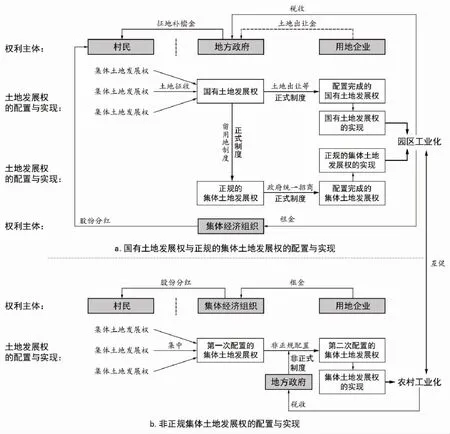

1.园区工业化中国有与集体土地发展权的联动

狮山于90年代初开始步入园区工业化。在中央“以分权促竞争、以竞争促发展”的理念下,南海于1992年撤县设市,1994年开始的分税制改革也加快了财政分权与行政分权的统一,地方政府开始展现出企业化特征。面对要素流动限制逐步放开,市场化与全球化发展迅速的背景,地方政府开始通过建设园区的方式以国有土地发展权构筑自上而下的产业空间(图3a)。90年代初南海提出了“工业入园”,松夏工业园(9)1993年松岗镇(后合并至狮山镇)建设了第一个镇级工业园——松夏工业园。的成功使得南海政府有信心建立更大规模的工业园(袁奇峰等,2009)。1993年狮山开发区成立,1995年狮山街道成立,新城镇在南海政府的扶持下拔地而起。1997年启动了38km2的狮山科技工业园,1998年创立了22km2的南海科技软件园,2003年南海完成撤市设区,同年扩建“南海科技工业园”、启动“狮山科技园(北园)”等多个园区。作为南海政府为掌握工业化主动权而构造的产业核心,狮山具有典型的超自主体制特征。

园区工业化需要进行大规模征地,然而狮山集体土地的资本价值已经显现,低价征地将大幅度损害农民的收益,在集体土地发展权集中于自然村的背景下,传统的宗族体制又有对抗政府的资本,具有地方适宜性的留用地制度便逐渐形成,即按一定比例返还征地面积(曹正汉,2011)。留用地是地方政府为减少货币补偿、尊重农民权利而配置给集体经济组织的正规集体土地发展权,通过“一事一议”的浮动比例与国有土地发展权形成了联动,使得集体经济组织可以分享快速工业化中的土地增值收益(图3a)。

图3 第二阶段土地发展权的配置与实现

在园区工业化的过程中,留用地逐渐演化为了政府征地时的路径依赖。1992年南海留用地比例约为15%,1998年约为20%,2003年约为30%,2005年后超过了30%,部分项目超过40%(曹正汉,2011),狮山大沥片区甚至出现58%的比例,土地征收的阻碍越来越大。2010年,狮山启动了一汽大众以及红纱工业园扩建项目,征地面积超过3000亩,留用地比例达30%,是狮山几乎最后一块规模连片的白地。自此,狮山逐渐步入存量发展时代,如何构建新的制度安排成为地方政府的重要挑战。

2.股份合作制下非正规集体土地发展权再扩张

除了留用地外,为应对快速工业化中土地供不应求的问题,南海政府还积极引导股份合作制改革的开展。1992年广东取消了粮食订购任务,至1993年农产品的市场价格也基本放开,标志着集体土地与生产任务基本脱钩(刘宪法,2010)。同时产权问题以及一系列外部因素引发了乡镇企业的破产潮,集体土地权利束重归自然村(袁奇峰等,2009)。在农地投包与乡镇企业经营经验的基础上,南海顺理成章地产生了土地集中经营的股份合作制。1992年下柏村(10)现狮山境内。率先组建了股份合作社,将土地承包权折价入股,农民转变为股民,享有投票权、收益权(蒋省三、刘守英,2003),集体经济组织将集中后的土地发展权通过非正规途径配置给用地企业(图3b)。1993年,南海政府将试点经验推广到了全域(11)1993年《南海关于推行农村股份合作制的意见》。。

虽然集体土地发展权上的制度安排受到中央的约束,但仍然体现着强烈的地方发展意愿。在中央正式制度中,集体土地发展权的实现一直处于违法边缘,1992年规定集体土地国有出让才能转为建设用地(12)1992年《关于发展房地产业若干问题的通知》。,1998年《土地管理法》进一步收紧了农转用的口子(13)1998年《土地管理法》。。即便如此,狮山的农转用依然如火如荼,这是土地价值显化后,农民的农转用意愿与地方政府的工业化意愿相契合,两者利用中央政府土地制度“软约束”,构建非正式制度安排的结果(图3b)(丛艳国、魏立华,2007)。但由于与中央政策相悖,集体土地发展权的实现中产生了一系列法律纠纷。2002—2005年,顺德、广东、佛山政府先后颁布了集体建设用地使用权流转的管理办法,试图建立正式的制度安排。2007年开始,南海出于“三旧”改造的目的对集体土地进行确权,以往的违规转用可以通过缴纳罚款获得使用权证(14)2008年《南海区关于理顺历史遗留建设用地使用权确权问题的意见》。,集体土地发展权开始具备完整的权利约束,打破了国有土地垄断。

需要指出的是,如火如荼的农转用也与集体经济组织密切相关。一方面,在园区工业化过程中,狮山的区位条件不断变好、基础设施的福利溢出、低端产业外溢等因素(袁奇峰等,2009)提升了国有园区周边土地的地价,集体经济组织对集体土地发展权的配置与实现动力越来越强。另一方面股份合作制改革时,农民凭借集体组织成员权才能将土地承包经营权转变为股权,导致这种股权是一种封闭性的资格权,本身就具有福利属性,不能转让、继承、赠送、抵押(蒋省三、刘守英,2003),经联社与经济社的领导也会为自身竞选与连任而承诺更高比例分红(15)南海区规定分红比例不超过60%(2011年《农村集体经济组织财务管理办法》),实际超过66%(2011年《农村集体经济统计》)。。最终才在地方政府的非正式与正式制度安排下引发了层出不穷的集体土地农转用现象。

3.1993—2011年土地发展权的空间效应

从空间结果来看,国有与集体土地发展权呈现出了用地斑块、空间特征等方面的差别。广三高速、佛一环等重要干道的开通加强了狮山与周边区域的有效联系,自上而下构筑的国有园区大多布局在重要道路周边以及原有镇区内部,形成了数个分散组团。

在集体土地发展权层面,由于留用地与国有土地发展权之间存在空间与数量的关联,因此其大多以规范化集聚形式依附在国有园区周边。相比较而言,非正规集体土地发展权则具有显著的小规模分散特征,大多布局在村庄边缘、靠近桂城大沥的区域以及重要交通干道周边,构成了无序蔓延的“合成谬误”。除此以外,集体土地发展权也存在少数集中连片情况,如大榄工业园,由于1992年宏宇陶瓷、佛陶等公司一次性租用70年集体土地,形成了超过2000亩的连片集体工业用地。除了用地斑块特征,由于非正规集体土地发展权的担保物权得不到法律支持,用地企业往往是高污染低效率的小工厂,引发了集体建设空间的粗放低效现象,与国有园区具有鲜明差异。

除了经营性建设用地外,非正规宅基地也开始大量出现。工业化浪潮为狮山带来了巨量产业人口,低成本运转的工业企业难以提供充足服务,镇区财力又无法支撑公共服务需求的快速增长。农村居民点开始取代政府,成为外来劳动力的服务来源,未经审批的非正规宅基地层出不穷,大多布局在园区周边以及靠近道路的地区。

(三)2012年以来:土地发展权固化后依托“三旧”改造再配置与再实现

一汽大众项目后,狮山的土地紧缺问题逐渐显现,存量发展时代来临。2012年狮山建设用地比例超过40%(16)狮山用地解译数据。,剩余的土地中超过2/3是基本农田、生态管控区或坡度大于10%的地区(17)基本农田图斑、生态管控区图斑(一级、二级管控)、狮山地形数据。,适宜建设用地较为稀缺。同时,中央对新增建设用地指标的严格管控也迫使狮山需要寻找一条新的发展道路,“三旧”改造逐渐成为地方政府在土地发展权固化后进行再配置与再实现的核心途径。

需要指出的是,即便狮山作为南海主动构建的产业核心,落实了南三合作区、狮山北站、博爱新城等重点项目,但由于产生了规模巨大的指标缺口,在未来,土地发展权制度安排的核心还是“三旧”改造,增量时代已经进入尾声。

1.“三旧”改造中的土地发展权

前两个阶段的发展给狮山为代表的快速城市化地区带来了明显的空间问题,用地功能呈现马赛克式的拼贴状态(贾若祥、刘毅,2002),环境污染与生态问题突出,服务设施滞后(田莉、梁印龙,2013)。然而建设用地的蔓延也并未带来等价的经济发展,土地利用效率较为低下(梁印龙,2014)。2007年,广东省政府提出“双转移”发展战略(18)珠三角劳动密集型产业向东西两翼、粤北山区转移;东西两翼、粤北山区的劳动力,一方面向当地二、三产业转移,另一方面其中的一些较高素质劳动力,向发达的珠三角地区转移。,标志着低端、高能耗、低效率产业推动用地蔓延的增长模式已经不能继续。同年佛山市出台《关于加快推进旧城镇旧厂房旧村居改造的决定》,2009年广东省在总结佛山市“三旧”改造经验的基础上出台《关于推进“三旧”改造促进集约节约用地的若干意见》。“三旧”改造是对既有建设用地格局的“破旧立新”式的改革(杨廉、袁奇峰,2012),实质是在土地发展权固化后进行再配置与再实现的过程,涉及到既有发展权格局的重塑,以及发展权再实现过程中的收益在主体间的分配。因此,正确把握土地发展权在“三旧”改造过程中的再分配与再实现过程是理解狮山第三阶段空间演化的关键(图4)。

增量时代中土地发展权的实现标志着土地发展权在宗地上的固化与资本化,造成了“三旧”改造统筹尺度的下沉与利益导向强烈的特征。一方面,2009年以来南海政府对“两违用地”的确权为产权模糊问题提供了解决途径,在“三旧”改造中确权与否具有高额的收益差距,激发了集体经济组织的确权意愿,非正规的集体土地发展权得以正规化,然而却引发了“三旧”改造囿于宗地边界(往往是自然村),难以统筹的问题。另一方面,对于福利化的集体经济组织与其委托的市场化用地企业而言,“三旧”改造的前提是土地发展权的再实现过程可以获得超额的增值收益(图4),然而由于改造局限在小规模地块范围,往往会形成高强度的开发模式,公益政策几乎难以实现(田莉,2018)。即便南海区为了保护产业发展空间,提出了对“工改工”的激励(19)2009年《南海区城市更新(“三旧”改造)实施办法》。,但在实际情况中,只有“工改居”“工改商”等土地发展权的再实现存在超额增值收益的改造模式才会被市场青睐,“工改工”一类增值收益较低的改造模式几乎只能由地方政府成立的公资公司托底,致使土地发展权再实现中的增值收益大部分被社会资本攫取,风险则由政府承担。

2.2012年以来土地发展权的空间效应

从空间结果来看,第三阶段未建设完成的重大项目尚未反映在新增建设用地中,新增建设空间较少(图8)。空间演化以既有空间改造为主,体现出缺乏整体统筹的特征,所谓的成片改造囿于宗地边界,实际上被分割为了若干个单独改造项目。2008—2020年南海区的“三旧”改造项目中,最小地块仅为0.44亩,平均仅为40.7亩。这种小尺度统筹需要在规模较小的面积内实现财务平衡,以“工改居”“工改商”等模式为主,开发强度被抬高、公益性项目难以落地,开发成本被转嫁到地方政府,城市的整体提升并不明显。

以小塘五星工业园为例,改造面积达到3036亩,本应整体规划、统筹布局、提升效益,却在市场的裹挟下被分割为了公开出让“工改工”(300亩)、自行改造(120亩)、公资公司“工改工”(380亩、200亩)、委托社会资本“混合改造”(300亩)五个单独进行财务平衡的子项目,之间缺乏统筹协调,公开服务设施配套不足,难以提升整体品质。

四、狮山镇土地发展权演化的未来

(一)快速城市化无法过渡为快速“三旧”改造

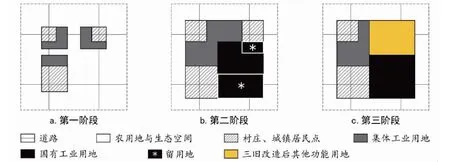

改革开放以来,地方政府通过土地制度变迁激发了集体与国有土地发展权的快速演化,推动了狮山镇的快速城市化。第一阶段中,在地方政府的“默许”下,农民得以尝试通过非正规集体土地流转的方式逐步实现集体土地发展权,集体土地发展权的资产价值逐渐显现,空间效应表现为厂—村黏合的低效蔓延(图5a)。

图5 三个阶段土地发展权演化的空间效应

在第二阶段,一方面,在集体土地发展权显化的基础上,地方政府需要通过留用地制度才能快速低成本征地,从而自上而下构建国有土地发展权为基础的各级工业园区,成功推动了园区工业化的快速发展。另一方面,在投包制与乡镇企业经营经验的基础上,地方政府引导村集体进行了股份合作制改革,继续以非正式的制度安排“默许”集体土地发展权的配置与实现过程,并逐渐通过确权与建立正式交易市场等方式,将集体土地发展权的配置与实现制度化与合规化,成功推动了农村工业化的快速发展。在园区工业化与农村工业化形成产业协作、服务共享的快速发展过程中,狮山由若干传统村庄迅速成长为了GDP超千亿、工业总产值超3800亿的巨型工业镇。在土地发展权的空间效应上具体表现为集体工业用地进一步无序蔓延,国有工业用地嵌入原有农地,留用地依附在国有园区周边,带来了“厂中村、厂中城、厂中田”的空间问题(图5b)。

然而第三阶段,随着“三旧”改造中集体土地发展权的确权,权利主体更加明晰,发展权本身也由违法边缘变为合规合法,交易成本直线上升,改造过度囿于宗地边界。同时土地发展权的权利主体对“三旧”改造的谈判要求不断攀升,社会资本“只吃肉、不啃骨头”式的改造也使得宗地边界内的小规模改造需要自我平衡,不可避免地陷入统筹尺度下沉、改造破碎化的困境,以“工改工”为代表的一系列政府政策也难以实现(图5c)。总而言之,快速城市化并不能过渡为快速“三旧”改造,在未来的发展中,“三旧”改造势必是艰难又缓慢的过程。

(二)存量时代下需要构建土地发展权的交易与转移制度

在增量时代,土地发展权的实现是叠加的过程,当土地发展权的实现带来的收益高于原有状态且增值部分大于开发成本时,权利主体就具有实现土地发展权的动力,因此无论是农转用还是提升开发强度的行为,都标志着土地发展权实现后在宗地上的固化与叠加。而“三旧”改造实质上是在改造范围内对土地发展权的再配置过程,可能同时带来发展权的受益或受损,但改造范围内土地发展权的实现带来的收益总量是提升的。因此在存量时代下,搭建改造项目间的统筹协调机制就是需要剥离固化在宗地上的土地发展权,建立土地发展权交易与转移制度。

首先,需要进行“三旧”改造的片区统筹规划,建立战略共识(袁奇峰等,2021)。其次,划定合理的改造单元规模,以片区统筹规划推导各个改造单元范围内的土地发展权变化,以及由于片区整体提升各改造单元应当享有的土地发展权收益。接着,由地方政府搭建片区内部以及片区间的土地发展权交易平台,一方面形成对利他行为的激励,即具有更多保护任务而导致土地发展权受限的单元可以将这部分发展权转移给其他地区,另一方面将土地发展权集中到更有价值的地区,提升土地发展权的整体运作效率。

五、结论与讨论

在国土空间规划存量时代,快速城市化地区面临一系列严峻的空间挑战,研究证实了地方政府制度变迁尤其是土地制度变迁对空间问题形成的影响机制,同时区别于以往研究对土地发展权的静态定义,研究认为地方政府土地制度变迁的核心就在于对土地发展权的明晰化以及对土地发展权配置格局的重构,这种土地发展权的动态演化进一步影响了快速城市化地区的空间演化及空间问题的形成。

在理论分析基础上,研究揭示了地方政府在狮山这一快速城市化地区通过“默许”集体土地流转、征地留用地、土地股份合作制改革等方式,使得农民手中的土地发展权逐渐由资源转为资产,成功推动了农村工业化与园区工业化的耦合发展,但也遗留了空间低效蔓延、生态环境被破坏等一系列空间问题。在“三旧”改造中,确权后合规化的土地发展权成为了农民与政府谈判的资本,导致“三旧”改造难以突破产权边界,需要在小范围内通过土地发展权再实现获取超额增值收益,进而引发了“三旧”改造过度囿于宗地边界,城市环境难以通过统筹整体提升等问题。对此,研究提出需要建立改造项目间土地发展权交易与转移的机制。

快速城市化地区在我国快速增长时期具有重要意义,但也因此遗留了大量问题,土地发展权不仅是理解快速城市化地区的关键视角,也是破解其问题的核心。如何借助土地发展权,推动快速城市化地区走向可持续的存量提升将是未来研究的重点。