可吸收止血材料的体外抑菌和止血效果评价

2022-05-28张爽叶红童琳曹琛徐庆华

张爽,叶红,童琳,曹琛,徐庆华

安徽省医学科学研究院 预防医学研究所,安徽 合肥 230061

引言

在通过压力、结扎和其他常规止血技术无法止血的情况下,可吸收止血材料可放置于手术部位辅助止血,并可在人体内被降解吸收,目前已广泛应用于外科手术中[1-3]。目前已获批的可吸收止血材料包括氧化纤维素、胶原蛋白/明胶、壳聚糖、纤维蛋白原以及淀粉[4-5]。止血材料的选择取决于伤口类型及预期用途。例如,片状纱布类止血材料能够加压使用,因此适用于多种类型的伤口,包括出血严重的情况;粉末和凝胶状的止血材料容易因出血严重而无法保持附着在伤口处,因此适合覆盖表面不规则或出血相对轻微的伤口[6]。其中,纤维素类止血材料在市场中的使用占比最高[7],这类产品在室温下存放即可,易于快速打开包装并放置于出血部位,且止血后产品易移除,便于医护人员在术中保持无菌操作[8]。

但临床实际应用中发现可吸收止血材料存在止血效果差异和潜在感染风险。因此,有必要对止血材料的抑菌和止血效果建立统一的评价标准,以便寻找到止血效果更好同时具备一定抑菌性的止血材料。此外,了解止血材料的作用机制、功效以及可能发生的不良事件,对于外科医生在手术中选择最合适的止血材料具有重要的意义。

可吸收止血材料的相关评价标准及参考内容目前仅有2016年国家食品药品监督管理总局颁布的《可吸收止血产品注册技术审查指导原则》[9-10],以及2021年国家卫生健康委医院管理研究所医用耗材评估与管理项目组发表的《医疗机构止血材料管理专家共识》[11]。为此,本实验室开展了本次对可吸收止血材料体外抑菌和止血效果评价的实验,选取市售常用的不同材质、不同形态的可吸收止血材料,对其抑菌性以及体外凝血效果进行评价。同时,本研究中使用的简单、快速、可靠的实验方法,也可为建立可吸收止血材料评价体系以及行业标准提供部分实验依据。

1 材料与方法

1.1 止血材料

本实验共选取9款市售的常用止血材料。根据国家医保医用耗材分类与代码目录,本实验选取的止血材料按形态可分为纱布(A-E类)、非织布(F-H类)和纤丝(I类);同形态下按材质可分为再生氧化纤维素(Oxidized Regenerated Cellulose,ORC;A类、B类、H类和I类)、羧甲基纤维素(Carboxymethyl Cellulose,CMC;C类、E类和F类)、羟乙基纤维素(Hydroxyethyl Cellulose,HEC;D类)和壳聚糖(Chitosan,CTS;G类)[11]。

1.2 体外抑菌实验

抑菌实验采用的方法为《WS/T 650-2019抗菌和抑菌效果评价方法》[12]中规定的抑菌环法。无菌环境下,将9款止血材料制成直径为5 mm、厚度不超过4 mm的圆片,每组包含4片试验样片。另取滤纸片制成与试验组尺寸相同的圆片,作为阴性对照样片。

实验采用的菌株为金黄色葡萄球菌ATCC6538、大肠杆菌8099和铜绿假单胞菌ATCC15442的冻干株,传代培养,接种于营养琼脂斜面上,37 ℃条件下培养24 h。用磷酸盐缓冲液洗涤营养琼脂新鲜斜面培养物,并稀释至5.0×105~5.0×106cfu/mL。用无菌棉拭子蘸取试验菌液,均匀涂抹于营养琼脂培养基平板的表面。每次涂抹后,将平板转动60°,再次涂抹,共重复3次,最后将棉拭子绕平板边缘再涂抹一周。盖好平皿,室温下放置干燥5 min。

用无菌镊子将样片紧贴于干燥后的平板上,并轻压。每次试验贴放1个染菌平板,每个平板在中心位置贴放1片阴性对照样片,四周贴放4片试验样片。每个样片中心点相距>25 mm,与平板边缘相距>15 mm。操作完成后盖上平板,放置于37 ℃的生化培养箱中培养18 h,观察有无抑菌环形成。用游标卡尺测量抑菌环的外沿直径并记录数据。抑菌环直径>7 mm表示有抑菌作用。每次测量4片试验样片产生的抑菌环直径,重复3次,计算12次测量结果的均值[13]。

1.3 体外倒置凝血实验

将9款止血材料和对照组普通纱布分别处理为2 cm ×2 cm的正方形样品,用镊子夹取放置于无菌培养皿中,将培养皿放入生化培养箱中于37 ℃下保温5 min待用。

用移液枪向待测样品表面滴加400 μL 37 ℃预热抗凝猪血,充分浸润待测样品,随后用移液枪在每个样品上滴加45 μL 0.2 mol/L的CaCl2溶液,均匀混合[14]。将滴加了血液的样品放置于37℃培养箱中反应5 min,观察样品凝血程度的差别。取出样品后,翻转培养皿,观察凝血情况。

1.4 体外动态凝血实验

将9款止血材料和对照组普通纱布分别处理为1 cm ×1 cm的正方形样品,用镊子夹取放置于无菌培养皿中,将培养皿放入生化培养箱中于37 ℃下保温5 min待用。

取出待用的培养皿,用移液枪向待测样品表面滴加200 μL 37 ℃预热抗凝猪血,充分浸润待测样品,随后用移液枪滴加25 μL 0.2 mol/L的CaCl2溶液,均匀混合。分别将培养皿放入气浴恒温振荡器中以37 ℃、30 r/min的条件充分振荡1、5、10 min,加入20 mL超纯水终止反应,继续在80 r/min的条件下充分振荡,淋洗出未被止血纱布凝结的红细胞。收集淋洗液后放置于离心机中,以300 r/min离心5 min。离心结束后,采用紫外可见分光光度计测量试验样品淋洗液、普通纱布淋洗液(阴性对照组)以及抗凝猪血溶液(空白组)在540 nm下的吸光度。计算体外凝血指数(Blood Clotting Index,BCI):BCI(%)=样品吸光度/空白组吸光度×100%。重复3次,取平均值作为最终的BCI测定值。BCI值越低,表明止血材料的凝血效果越好,反之则说明凝血效果越差[15]。

1.5 统计学分析

2 结果

2.1 体外抑菌实验

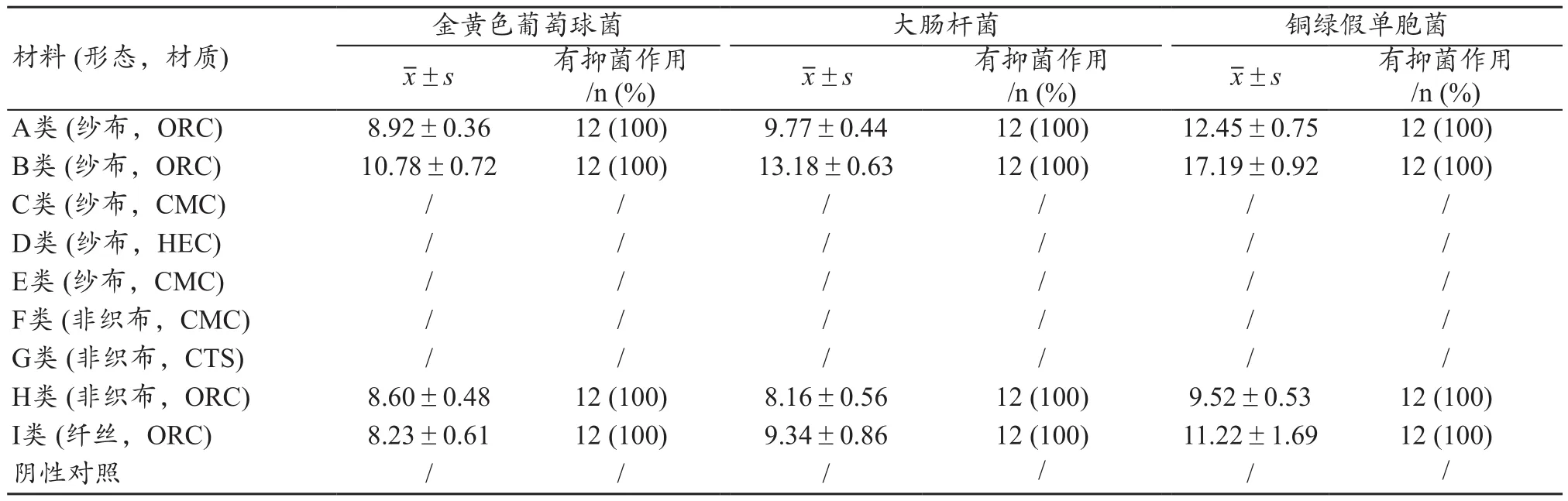

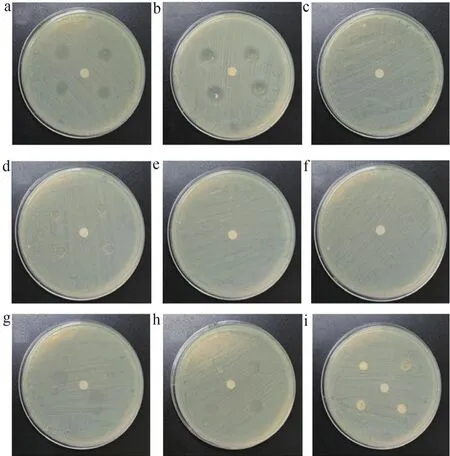

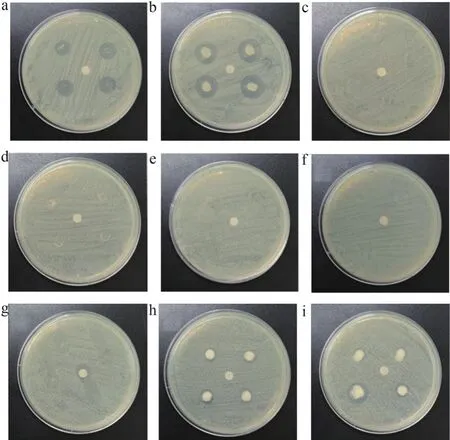

采用大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌进行体外抑菌实验,得出的结果一致:A、B、H和I类样品均出现抑菌环,且直径均>7 mm,而C、D、E、F、G类样品均无抑菌环产生(图1~3)。此结果表明,A、B、H和I类止血材料对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌都有抑菌作用;而C、D、E、F和G类止血材料对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌均无抑菌作用。重复上述实验3次,结果相同。游标卡尺测得的抑菌环直径如表1所示。

表1 不同种类可吸收止血材料产生的抑菌环直径(n=12,mm)

图1 不同种类可吸收止血材料对金黄色葡萄球菌的体外抑菌效果

图2 不同种类可吸收止血材料对大肠杆菌的体外抑菌效果

图3 不同种类可吸收止血材料对铜绿假单胞菌的体外抑菌效果

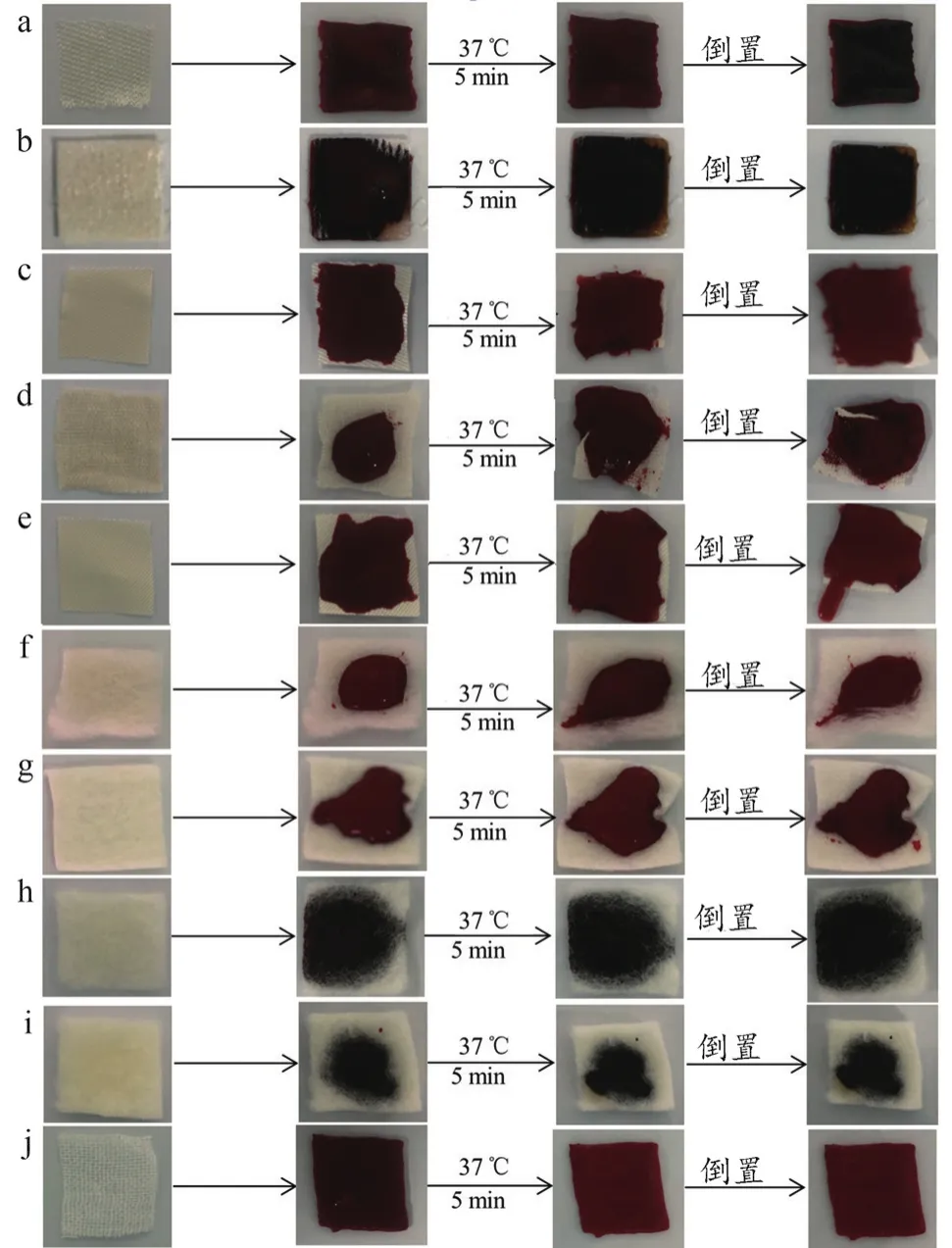

2.2 体外倒置凝血实验

如图4所示,37 ℃反应5 min后,A、B、G、H和I类材料上的血样已开始凝聚,出现明显的血液凝结现象,其中B、H和I类材料上的血液呈棕黑色,说明凝血效果最好,其次是A和G类材料。C、D、E和F类材料的血液凝结效果较差,而阴性对照组几乎无凝血效果。整体而言,不同形态的止血材料中,纤丝类和非织布类材料的凝血现象较纱布类更显著;纱布类材料中,ORC材质的凝血现象较CMC和HEC材质更显著。

图4 体外倒置凝血效果图

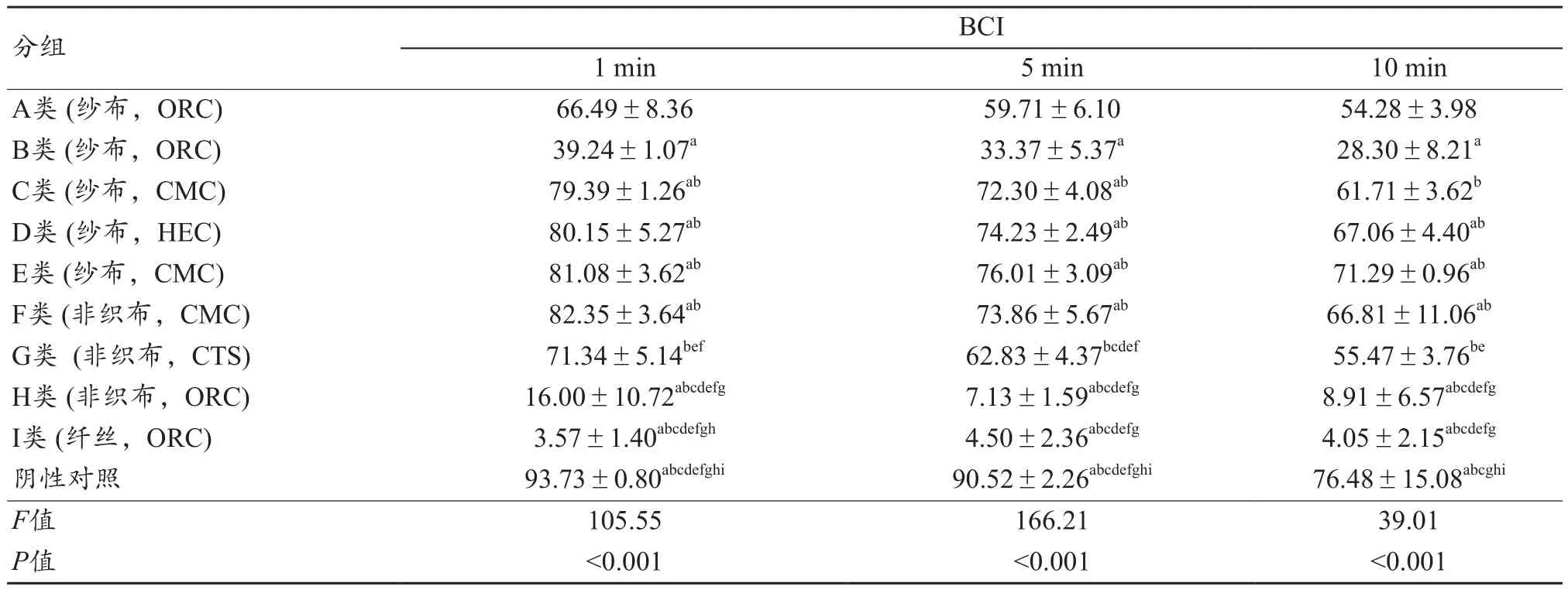

2.3 体外动态凝血实验

各时间段,9款止血材料及阴性对照组的BCI存在显著差异(P<0.001)。1 min 和5 min时,9款止血材料的BCI均低于阴性对照组,差异具有统计学意义(P<0.05);10 min时,9款止血材料的BCI也均低于阴性对照组,但D、E和F类材料与阴性对照组的差异未显示出统计学意义(表 2)。

表2 不同种类可吸收止血材料BCI(±s,%)

表2 不同种类可吸收止血材料BCI(±s,%)

注:与A类比较,aP<0.05;与B类比较,bP<0.05;与C类比较,cP<0.05;与D类比较,dP<0.05;与E类比较,eP<0.05;与F类比较,fP<0.05;与G类比较,gP<0.05;与H类比较,hP<0.05;与I类比较,iP<0.05。

BCI 1 min 5 min 10 min A类 (纱布,ORC) 66.49±8.36 59.71±6.10 54.28±3.98 B类 (纱布,ORC) 39.24±1.07a 33.37±5.37a 28.30±8.21a C类 (纱布,CMC) 79.39±1.26ab 72.30±4.08ab 61.71±3.62b D类 (纱布,HEC) 80.15±5.27ab 74.23±2.49ab 67.06±4.40ab E类 (纱布,CMC) 81.08±3.62ab 76.01±3.09ab 71.29±0.96ab F类 (非织布,CMC) 82.35±3.64ab 73.86±5.67ab 66.81±11.06ab G类 (非织布,CTS) 71.34±5.14bef 62.83±4.37bcdef 55.47±3.76be H类 (非织布,ORC) 16.00±10.72abcdefg 7.13±1.59abcdefg 8.91±6.57abcdefg I类 (纤丝,ORC) 3.57±1.40abcdefgh 4.50±2.36abcdefg 4.05±2.15abcdefg阴性对照 93.73±0.80abcdefghi 90.52±2.26abcdefghi 76.48±15.08abcghi F值 105.55 166.21 39.01 P值 <0.001 <0.001 <0.001分组

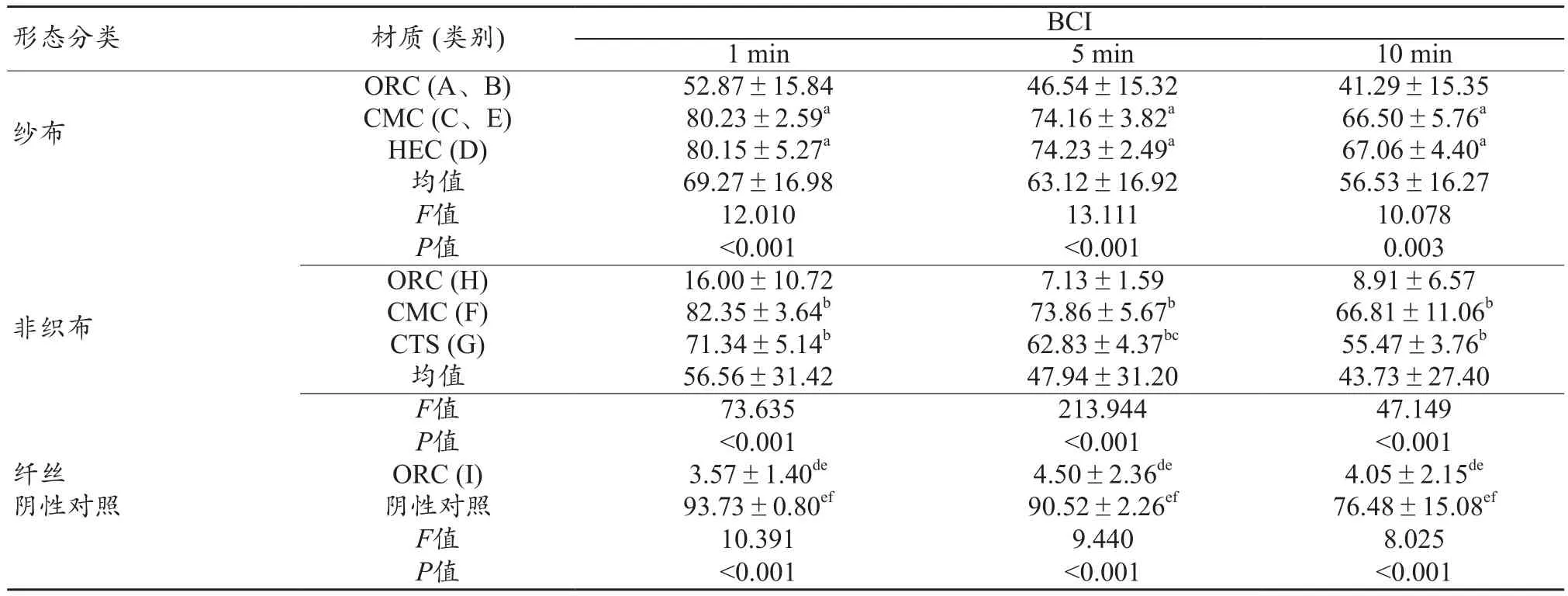

不同形态止血材料的BCI存在差异。纤丝类材料1、5 和10 min时的BCI均显著低于纱布类和非织布类材料(P<0.05),且非织布类和纤丝类材料1、5和10 min时的BCI均显著低于阴性对照组(P<0.05)。相同形态下,不同材质止血材料的BCI也存在显著差异。纱布类材料中,1、5 和10 min时,ORC材质(A和B类)的BCI均显著低于CMC材质(C和E类)以及HEC材质(D类)(P<0.05),而CMC与HEC材质的BCI无统计学差异。非织布类材料中,1、5 和10 min时,ORC材质(H类)的BCI均显著低于CMC材质(F类)及CTS材质(G类)(P<0.05);CTS材质5 min时的BCI显著低于CMC材质(P<0.05),1 min和10 min时两组差异无统计学意义(表3)。综上,相同形态下,ORC材质的BCI低于其他材质的止血材料。

表3 不同种类可吸收止血材料BCI(±s,%)

表3 不同种类可吸收止血材料BCI(±s,%)

注:纱布中,与ORC比较,aP<0.05;非织布中,与ORC比较bP<0.05,与CMC比较,cP<0.05;与纱布比较,dP<0.05;与非织布比较,eP<0.05;与纤丝比较,fP<0.05。

ORC (H) 16.00±10.72 7.13±1.59 8.91±6.57 CMC (F) 82.35±3.64b 73.86±5.67b 66.81±11.06b CTS (G) 71.34±5.14b 62.83±4.37bc 55.47±3.76b均值 56.56±31.42 47.94±31.20 43.73±27.40 F值 73.635 213.944 47.149 P值 <0.001 <0.001 <0.001纤丝 ORC (I) 3.57±1.40de 4.50±2.36de 4.05±2.15de阴性对照 阴性对照 93.73±0.80ef 90.52±2.26ef 76.48±15.08ef F值 10.391 9.440 8.025 P值 <0.001 <0.001 <0.001形态分类 材质 (类别)BCI 1 min 5 min 10 min纱布ORC (A、B) 52.87±15.84 46.54±15.32 41.29±15.35 CMC (C、E) 80.23±2.59a 74.16±3.82a 66.50±5.76a HEC (D) 80.15±5.27a 74.23±2.49a 67.06±4.40a均值 69.27±16.98 63.12±16.92 56.53±16.27 F值 12.010 13.111 10.078 P值 <0.001 <0.001 0.003非织布

3 讨论

ORC是一种植物性止血剂,结构编织较为松散且具有良好的柔韧性[16]。CMC是一种合成聚合物,易溶于水,具有较强的吸收和运输液体的能力[17]。HEC是一种合成聚合物,易溶于水、成膜性好,具有良好的稳定性[18]。CTS是一种线性多糖,无毒、亲水、易于改性,可在人体内降解为易吸收的氨基糖[19]。这四类都是常见的止血材料的材质。

抑菌实验结果显示,ORC材质的止血材料具有抑菌性,而CMC、HEC和CTS材质的材料未表现出抑菌效果。可能的原因有ORC材质可形成弱酸性环境,从而对革兰阳性、革兰阴性和部分抗生素呈耐药性的细菌产生抑制作用[16,20-21]。

倒置凝血实验显示,不同形态的止血材料中,纤丝类和非织布类材料较纱布类能更快速出现血液凝结现象;动态凝血实验则表明纤丝类的止血效果优于非织布和纱布类材料,可能因为纤丝和非织布类材料具有更紧密的纤维结构,与血液的接触面积更大,从而表现出更优异的止血性能。此外,相同形态下,无论是纱布类还是非织布类材料中,ORC材质的止血效果均优于其他材质。ORC材质被血液饱和后,会膨胀成褐色或黑色的凝胶状物质,有助于形成凝块,同时可压迫创面血管,从而迅速发挥局部止血作用[5,22]。

临床中具体使用何种止血材料取决于出血的类型、材料的特定作用机制、与环境的相互作用以及患者个体的凝血功能差异。理想的止血材料应具有易使用、有效性、无抗原性、可完全吸收且价格经济的特点[10]。新型材料的发现以及传统工艺的改良,将为临床医生及患者提供更多、更优异的止血材料选择。建立可吸收止血材料的评价体系,对不同产品的各项性能进行评价,有利于临床医生对材料进行选择以及止血材料生产厂家对产品质量进行把控与监督[23]。

当然,本实验存在一定的局限性。临床上选择何种形态的止血材料,与应用场景有关。本研究只涉及体外实验,若要分析不同形态的材料在实际应用时的止血效果差异,还需要进一步的体外凝血实验及体内实验来验证方法的可靠性和可重复性[24-25]。此外,需要对不同材质、不同形态的止血材料进行更加全面的评价,以完善可吸收止血材料的抑菌和止血效果评价体系。

4 结论

本研究显示不同材质、不同形态材料的止血和抑菌效果都存在差异。不同材质的材料中,ORC类具有抑菌效果。纤丝类材料的止血效果优于非织布类和纱布类;非织布类和纱布类材料中,不同材质材料的止血效果差异性显著,ORC材质的止血效果优于CMC、HEC和CTS材质。新形态的止血材料具有独特的优势,如纤丝能分层塑性,而非织布具有良好的支撑性,是多种适用场景(如腔镜手术)的优先选择。本研究使用的实验方法可为建立可吸收止血材料评价体系以及行业标准提供一定的基础。