益气活血清利法联合西药治疗特发性膜性肾病的meta 分析

2022-05-27张正媚申子龙王梅杰

张正媚,申子龙,王梅杰,李 靖

(1.北京中医药大学东直门医院,北京 100700;2.首都医科大学附属北京中医医院肾病科,北京 100010)

特发性膜性肾病(idiopathic membranous nephropathy,IMN)是一种原发性肾小球疾病[1],是成人肾病综合征常见的病理类型之一[2],其病因未明。在我国,IMN 的发病率由2003~2006 年的10.4%上升到2011~2014 年的24.1%,呈逐年上升趋势,好发于中、老年人[3]。约有50%的IMN 患者具有肾病综合征的典型表现,约30%成年患者在10 年后进展为终末期肾脏病[2]。根据2012 年改善全球肾脏病预后组织发布的《肾小球肾炎的临床实践指南》,建议对IMN 患者使用降压、抗凝等基础治疗,符合免疫抑制治疗适应证者使用糖皮质激素联合环磷酰胺或钙调神经磷酸酶抑制剂[4]。临床研究表明,免疫抑制治疗确有疗效,但存在停药后复发率高、住院风险增加等问题,并且给患者带来一定经济负担[5]。中医药治疗IMN 在减轻患者尿蛋白、降低复发率等方面具有一定优势,临床中运用益气活血清利法联合西药治疗IMN 的研究较多,但疗效不一,本研究采用Cochrane 系统评价的方法对益气活血清利法联合西药治疗IMN 的有效性及安全性进行客观评估,以期为临床应用提供循证依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

检索数据库:维普数据库、万方数据库、中国知网、中国生物医学文献数据库、The Cochrane Library、Pub Med、Medline。检索年限:建库至2021年10 月。中文数据库检索词:特发性膜性肾病、膜性肾病、气虚、血瘀、湿、热、益气、补气、活血、化瘀、利湿、化湿、清热等,其中“特发性膜性肾病”、“膜性肾病”以主题词检索的方式进行检索,“气虚”、“血瘀”、“湿”、“热”、“益 气”、“补 气”、“活 血”、“化 瘀”、“利湿”、“化湿”、“清热”以全文检索的方式进行检索。英文数据库检索词包括:IMN、Idiopathic Membranous Nephropathy、Membranous Nephropathy、MN、clinical trials、Traditional Chinese Medicine、randomized controlled trials。

1.2 纳入标准

文献类型:益气活血清利法联合西药治疗IMN的随机对照试验,不论是否使用盲法及隐蔽分组。研究对象:经肾活检病理或血清抗磷脂酶A2 受体抗体检测确定为MN 的年满18 岁患者;试验组、对照组研究对象的基线水平具有可比性。干预措施:对照组为西药治疗,治疗组在对照组的基础上使用中医益气活血利湿清热法治疗,或治疗组在对照组基础上使用益气活血利湿清热类中药口服治疗,药物的剂型、剂量、疗程不限。疗效指标:主要疗效指标为24 小时尿蛋白定量(24-hour urine total protein quantity,24 h UTP)、血 清 白 蛋 白(Albumin,ALB),次要疗效指标为总胆固醇(total cholesterol,TC)、甘油三酯(triglyceride,TG)、血肌酐(serum creatinine,Scr)、尿 素 氮(blood urea nitrogen,BUN)。安全性指标为不良反应的发生情况。

1.3 排除标准

非中、英文文献;观察性研究、综述、系统评价、非RCT 研究;会议论文;研究对象为自身免疫性疾病、肿瘤、病毒性肝炎、药物及重金属等继发性因素所致的MN;治疗组干预措施非益气活血清利法或主要组成不明的研究;重复发表的数据,取资料更完整的文献。

1.4 文献筛选与资料提取

由2 名研究员进行独立评价、提取临床资料。通过浏览题目,阅读摘要,进行初步判断,对符合纳入条件的文献全文阅读,筛选出符合纳入标准者。当意见分歧时,须第3 人共同参与讨论并解决。资料提取内容包括:(1)文献题目、作者、出处、发表年份;(2)随机分组的方式、样本量、干预措施、疗程、中医治法方药、结局指标、不良反应。

1.5 偏倚风险评估

依据Cochrane 评价手册对纳入的研究进行偏倚风险评估,包括随机序列的产生、隐蔽分组、研究中的盲法实施、结果数据完整性、选择性结局报告、其他偏倚来源。由2 名研究员独立对文献做出评价,其中“Low Risk”表示低风险偏倚,“High Risk”表示高风险偏倚,“Unclear Risk”表示文献对偏倚评估未提供足够信息[6]。若产生分歧,由第3 名研究员参与讨论和评价。

1.6 统计学处理

数据分析采用Cochrane 协作网提供的Review Manager 5.3 软件。计量资料采用权重的均数差(weighted mean difference,WMD)为疗效分析统计量,以95%可信区间(confidence intervals,CI)表示。采用I2判断纳入文献的异质性,I2≤50%提示各研究间异质性较小,采用固定效应模型进行分析;I2>50%提示临床研究间存在异质性较大,采用随机效应模型进行分析[7]。根据纳入文献中研究对象的辨证分型,对主要疗效指标(24 h UTP、ALB)进行亚组分析。采用RevMan 5.3 软件中的漏斗图进行发表偏倚评估,若漏斗图左右大致对称,则提示发表偏倚不明显,结论较可靠,反之则提示存在明显的发表偏倚。通过逐一剔除研究观察meta 分析结果是否变化,对各结局指标进行敏感性分析。

2 结果

2.1 文献筛选流程及结果

检索中英文数据库,共获得文献183 篇,其中中文文献182 篇,英文文献1 篇。去除重复文献3 篇;经阅读标题及摘要,排除与主题不相符文献125 篇;泛读全文,排除与主题不符、药物组成不明、不符合纳入标准及数据重复发表的文献38 篇;逐一精读全文,排除研究对象年龄小于18 周岁的文献3 篇。最终纳入符合条件的中文文献14 篇,英文文献0 篇。见图1。

图1 文献筛选流程图Fig 1 Flow chart of literature inclusion

2.2 纳入文献特征

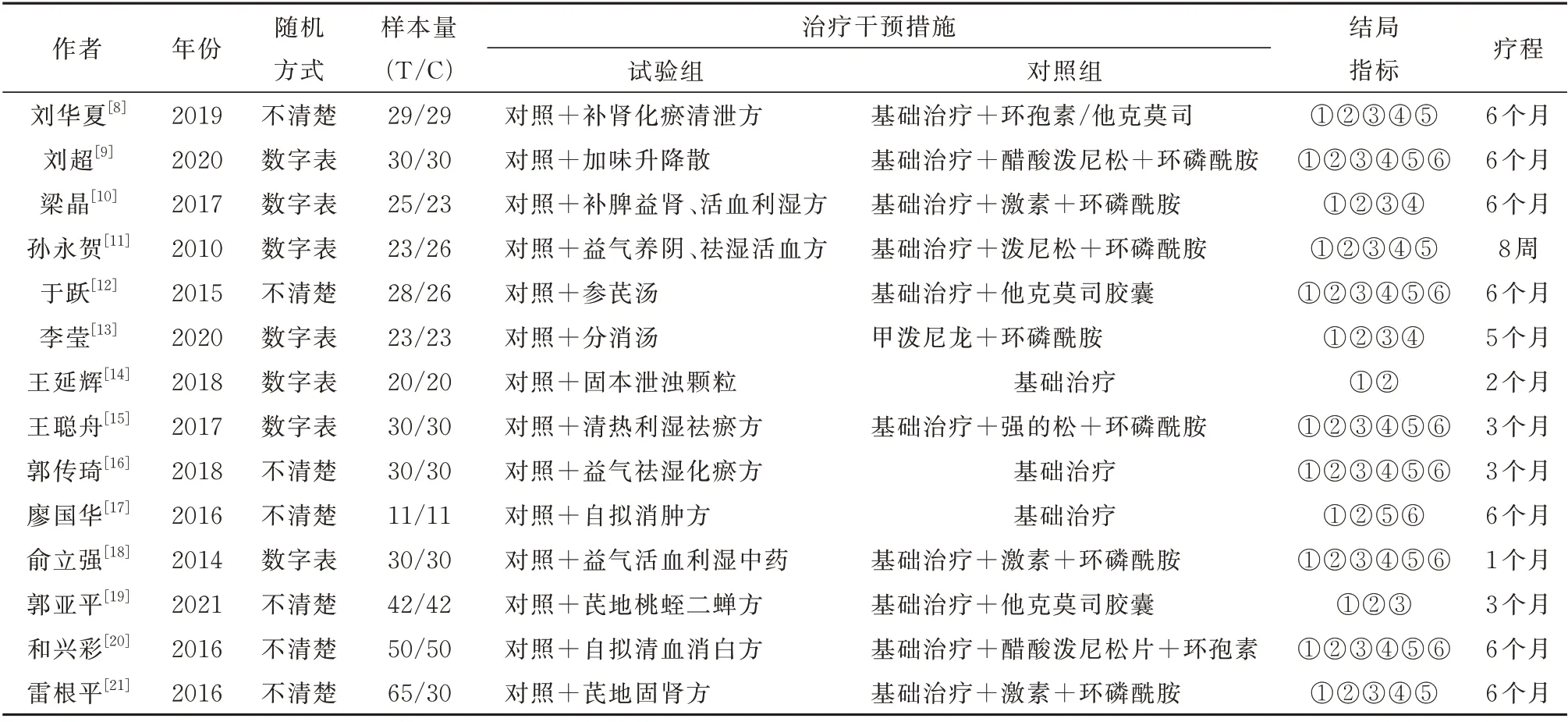

14 篇文献的发表时间为2010~2021 年,共836例IMN 患者,其中试验组436 例,对照组400 例,每篇文献均提及两组患者在基线资料方面(性别、年龄、病程、治疗前病情等)均衡,具有可比性。其中4篇文献的研究对象辨证属气虚血瘀湿热证[8-11],其余10 篇文献的研究对象辨证包括:脾肾两虚证[12];脾肾亏虚,湿热内蕴证[13];气虚湿阻证[14];湿热血瘀证[15];气 虚 湿 瘀 证[16];脾 虚 湿 热 证[17];脾 肾 阳 虚证[17];辨证不明者[18-21]。14 篇文献的试验组均在对照组基础上使用益气活血清利类中药口服;13 篇文献的对照组使用了西医基础治疗(低盐低脂优质低蛋白饮食、降压、抗凝、利尿、调脂等);11 篇文献的对照组使用了激素和(或)免疫抑制剂。见表1。纳入文献的试验组方剂组成见表2。

表1 纳入文献基本内容Tab 1 Basic information of the included literature

表2 纳入文献的中药方剂组成Tab 2 Composition of Chinese herbal decoction

2.3 偏倚风险评估

14 篇文献中有7 篇运用了恰当的随机方法,属低风险偏倚;其余7 篇未叙述具体随机方法。1 篇文献实施盲法,属低风险偏倚,其余13 篇未描述是否盲法的实施。14 篇文献均未叙述隐蔽分组的实施。5 篇文献结局数据报告不完整,属高风险偏倚;其余9 篇结局数据完整,为低风险偏倚;2 篇文献存在选择性结局报告情况,属高风险偏倚,其余12 篇文献属低风险偏倚。5 篇文献的研究对象近1 个月内未使用激素及免疫抑制剂治疗,为低风险偏倚。见表3 及图2。

图2 偏倚风险评估图Fig 2 Assessment of bias risk

表3 纳入研究的质量评价Tab 3 Quality evaluation of included studies

2.4 疗效评价

2.4.1 24 h UTP 14 项研究对比了试验组与对照组降低24 h UTP 的作用[8-21]。总体合并后的异质性为I2=92%。统计结果显示,试验组降低24 h UTP的疗效明显优于对照组,差异有统计学意义[WMD=−0.97,95%CI(−1.30,−0.65),Z=5.86,P<0.001]。根据文献中研究对象的辨证分型,将纳入文献分为气虚血瘀湿热证及非气虚血瘀湿热证两个亚组,结果显示:试验组降低气虚血瘀湿热证患者24 h UTP 的作用优于对照组,差异具有统计学意义[WMD=−0.95,95%CI(−1.37,−0.54),Z=4.50,P<0.001];试验组降低非气虚血瘀湿热证患者24 h UTP 的作用优于对照组,差异具有统计学意义[WMD=−0.97,95%CI(−1.35,−0.60),Z=5.06,P<0.001]。见图3。

图3 试验组与对照组24 h 尿蛋白定量对比森林图Fig 3 Forest map of 24-hour urine protein

2.4.2 ALB 14 项研究对比了试验组及对照组升高ALB 的作用[8-21]。总体合并后异质性I2=90%,提示数据间存在异质性较大。分析结果显示,试验组升高ALB 的作用明显优于对照组,差异具有统计学意义[WMD=3.83,95%CI(2.10,5.57),Z=4.33,P<0.001]。根据文献中研究对象的辨证分型,将文献分为气虚血瘀湿热证及非气虚血瘀湿热证两个亚组,结果显示:试验组升高气虚血瘀湿热证IMN 患者ALB 的作用优于对照组,差异具有统计学意义[WMD=3.16,95%CI(1.80,4.51),Z=4.57,P<0.001];试验组升高非气虚血瘀湿热证IMN 患者ALB 的作用优于对照组,差异具有统计学意义[WMD=4.10,95%CI(1.83,6.38),Z=3.53,P=0.000 4]。见图4。

图4 试验组与对照组血清白蛋白对比森林图Fig 4 Forest map of serum albumin

2.4.3 TC 12 项研究对比了试验组和对照组对TC 水 平 的 影 响[8-13,15,16,18-21]。总 体 合 并 后 异 质 性I2=74%,提示数据间异质性较大,采用随机效应模型进行分析。统计结果显示,试验组降低TC 水平的作用明显优于对照组,差异具有统计学意义[WMD=−0.82,95%CI(−1.08,−0.56),Z=6.18,P<0.001]。见图5。

图5 试验组与对照组血清总胆固醇对比森林图Fig 5 Forest map of serum total cholesterol

2.4.4 TG 11 项研究对比了试验组和对照组对TG 水 平 的 影 响[8-13,15,16,18,20,21]。总 体 合 并 后 异 质 性I2=95%,提示数据间存在明显异质性,采用随机效应模型进行分析。统计结果显示,试验组降低TG水平的作用明显优于对照组,差异具有统计学意义[WMD=−1.22,95%CI(−2.00,−0.44),Z=6.06,P=0.002]。见图6。

图6 试验组与对照组血清甘油三酯对比森林图Fig 6 Forest map of serum triglyceride

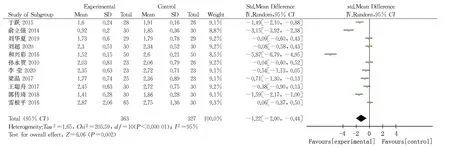

2.4.5 Scr 10 项研究对比了试验组和对照组对Scr 水 平 的 影 响[8,9,11,12,15-18,20,21]。总 体 合 并 后 异 质 性I2=98%,提示数据间存在明显异质性,采用随机效应模型进行分析。统计结果显示试验组对Scr 的作用与对照组相比,差异无统计学意义[WMD=−5.52,95%CI(−18.06,7.03),Z=0.86,P=0.39]。见图7。

图7 试验组与对照组血肌酐对比森林图Fig 7 Forest map of serum creatinine

2.4.6 BUN 7 项研究对比了试验组和对照组对BUN 水平的影响[9,12,15-18,20]。总体合并后异质性I2=97%,提示数据间存在明显异质性,采用随机效应模型进行分析。统计结果显示试验组降低BUN 的作用与对照组相比,差异无统计学意义[WMD=−0.90,95%CI(−2.22,0.41),Z=1.35,P=0.18]。见图8。

图8 试验组与对照组尿素氮对比森林图Fig 8 Forest map of serum urea nitrogen

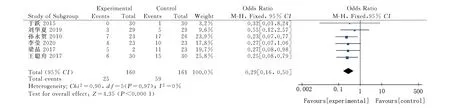

2.5 安全性评价

6 项研究的试验过程中有不良反应发生[8,10-13,15]。在治疗过程中,试验组出现不良反应25例,包括感染、消化道反应、痤疮、白细胞减少、失眠、肝功能异常及柯氏体态。对照组出现不良反应59 例,包括感染、消化道反应、痤疮、白细胞减少、失眠、肝功能异常、柯氏体态、血糖升高、急性肾功能衰竭。异质性结果I2=0,说明数据间异质性小,采用固定效应模型进行分析。结果显示试验组的不良反应明显低于对照组,差异具有统计学意义[OR=0.29,95%CI(0.16,0.50),Z=4.35,P<0.001]。见图9。

图9 试验组与对照组不良反应对比森林图Fig 9 Forest map of adverse reaction

2.6 统计分析

2.6.1 异质性分析 益气活血清利法联合西药治疗IMN 患者在降低24 h UTP、TC、TG、Scr、BUN,升高ALB 的meta 分析中异质性均大于50%,提示异质性较大,因各研究具有临床同质性(性别、年龄、病程等方面基线大致可比),故初步考虑异质性可能源于各试验组的中药组成差异较大,另外各研究的研究对象辨证分型不一,各研究的纳排标准未对实验室指标进行明确界定,造成文献异质性较大,故将以上指标采用随机效应模型进行分析。

2.6.2 发表偏倚与敏感性分析 对益气活血清利法联合西药治疗IMN 的24 h UTP 做出漏斗图,进行发表偏倚分析。结果显示漏斗图大致对称,存在发表偏倚的可能性较小。见图10。逐一剔除文献观察分析结果是否变化,以对meta 分析中各结局指标进行敏感性分析。结果显示各结局指标相对稳定,meta 分析结果基本可靠。

图10 24 h 尿蛋白定量漏斗图Fig 10 Funnel plot of 24-hour urine protein

3 讨论

目前认为,IMN 是器官特异性自身免疫性足细胞病,循环中的免疫复合物沉积在肾小球基底膜,可激活补体系统,使基底膜通透性增加,形成蛋白尿,而大量蛋白尿又进一步加重了肾小球损害[22]。免疫抑制治疗可减轻蛋白尿,但存在停药后易复发、住院风险增加等问题,成为本病治疗的难点[5]。

为系统评价益气活血清利法联合西药治疗IMN 的疗效及安全性,本研究纳入益气活血清利法联合西药治疗IMN 的随机对照临床试验研究进行统计学分析。Meta 分析结果显示,较单用西药治疗,基础治疗或激素联合免疫抑制治疗的基础上应用益气活血清利法能显著降低IMN 患者的24 h UTP、TC、TG,升高IMN 患者的ALB,差异具有统计学意义。本研究将主要疗效指标24 h UTP、ALB进行亚组分析,结果显示,益气活血清利法联合西药治疗气虚血瘀湿热证及非气虚血瘀湿热证的IMN 患者,在降低24 h UTP 及升高ALB 方面均优于单纯西药治疗,差异具有统计学意义。另外,Meta 分析中安全性评价结果显示,6 项研究试验组(益气活血清利法联合激素及免疫抑制剂)的不良反应发生情况显著低于对照组(激素联合免疫抑制剂),差异具有统计学意义。由此可见,中医治疗可减轻激素及免疫抑制剂的毒副作用。但在改善肾功能方面,与对照组相比,差异无统计学意义。可能与纳入文献中研究对象的肾功能水平不一、观察时间偏短有关,对于该结果,还需要高质量的临床试验来证实。

3.1 IMN 的中医病因病机探讨

中医学根据IMN 水肿、泡沫尿的症状,多将本病归属于“水肿”、“尿浊”范畴。IMN 好发于中、老年人。《素问·上古天真论》载,女子“五七,阳明脉衰”,男子“五八,肾气衰”。故脾肾气虚是中、老年人的体质特点。当饮食失宜,可损伤脾胃,房劳、神劳过度,可损伤肾中精气,患者虽未及中老,亦可出现脾肾气虚的体质状态[23]。《素问·刺法论》强调“正气存内,邪不可干”,《灵枢·百病始生》载“风雨寒热,不得虚,邪不能独伤人”,均强调人体正气的保护作用。有研究发现,IMN 的发病与长期暴露于PM2.5 有关[24]。PM2.5 常与雾霾天气同时出现,中医学认为,雾霾属特殊的外感邪气,因雾中含有较多的水汽,具湿邪之性,而雾霾中含有多种有毒成分,可由口鼻犯肺,进而损伤人体脏腑[25]。《金匮要略》载“五邪中人,各有法度……湿伤于下,雾伤于上……”当人体肺卫虚弱,可导致“正不胜邪”而发病,正如《素问·评热论》载“邪之所凑,其气必虚”。雾伤于上,雾挟有毒有害之物经口鼻而入,壅塞于肺,阻滞肺气,可致肺失宣肃,水湿内聚。湿为阴邪,重浊趋下,易袭阴位,虽从口鼻犯肺,却易伤及中下二焦,犯及脾肾,损伤脾肾之阳气。《素问·逆调论》载“肾者水脏,主津液”。清·唐容川言:“脾土能制水,所以封藏肾气也……脾不制水则肾水泛……”肾为水火之宅,当肾气亏虚,气不化水,或脾气亏虚,运化无力,水无所制,可致水液代谢失常而出现水肿。《素问·五脏别论篇》载“所谓五脏者,藏精气而不泻也”,《素问·六节藏象论》载“肾者,主蜇,封藏之本,精之处也”。蛋白质作为人体的“精微物质”运行周身,有赖于脾之运化升清以及肾之封藏作用。当肾气亏虚,失于封藏,脾气亏虚,失于固摄,可出现蛋白尿。另一方面,雾为湿邪,其性粘滞,易化生湿热,正如徐灵胎云“有湿则有热,虽未必尽然,但湿邪每易化热”,当湿热合邪,可致使疾病迁延反复,湿热郁蒸于上可致胸闷、头重如裹,湿热阻滞脾胃可致纳呆脘痞。湿性粘滞,极易阻遏气机,可使血行不畅,且气虚无力推动血液运行,均可致肾络瘀痹。故肺、脾、肾气虚是IMN 的发病基础,而外邪侵袭是IMN 的发生发展条件,虚、湿、热、瘀为IMN 的病机关键。本meta 结果显示,对于辨证非气虚血瘀湿热证的IMN 患者,益气活血清利法在降低24 h UTP 及升高ALB 方面,均显著优于对照组。在一定程度上可说明,IMN 患者存在虚、湿、热、瘀的基本病机。

3.2 益气活血清利法治疗IMN 的临床运用与实验研究

益气活血清利法治疗IMN 在多位医家的学术思想及遣方用药中均有体现。国医大师吕仁和教授[26]认为,MN 的发病以肾本虚为基础,在疾病进展过程中,气滞、血瘀、痰湿等病理产物积聚肾络,日久可形成“肾络微型癥瘕”,临床表现有水肿、泡沫尿外,常有纳呆,脘腹不舒,痞塞满闷等湿热之邪阻滞气机的表现,应治以清热利湿、益气活血通络,选用苍术、黄柏、牛膝、生黄芪、白术、川芎、丹参、丹皮等。陈以平教授认为IMN 存在着“虚、湿、瘀、热”四大病机,指出湿热、瘀血相互胶着常可导致水肿、蛋白尿的加重,使病情反复发作、缠绵难愈;甚至出现下关闭塞,溺毒内聚,中焦气逆之“关格”危候[27],提出了“肾小球基底膜免疫复合物沉积属中医学湿热胶着成瘀”的观点[28],并以益气活血、利湿清热作为IMN 的治疗大法,临床中重用半枝莲、白花蛇舌草以清热利湿,加当归、水蛭以活血化瘀,以促进免疫复合物的消散。相关动物实验[29-31]表明,该治法可降低膜性肾病经典模型大鼠的24 h UTP,加速肾小球原位免疫复合物清除,减轻大鼠足细胞足突融合、肾小球基底膜增厚等病理损伤,且具有一定的足细胞保护作用,其机制可能与上调部分足细胞功能蛋白的mRNA 表达量,下调裂孔膜蛋白表达有关。临床研究[32]发现,IMN 患者血清中抗磷脂酶A2受体抗体滴度高者,其病情的严重程度更高,而该治法可持续降低气虚血瘀湿热证IMN 患者血清中抗体的水平。叶传蕙教授十分重视湿邪对肾小球肾炎的影响,其认为湿邪缠绵,黏滞重浊,日久易化生湿热,可致肾性蛋白尿反复发作、迁延不愈。而肾炎进入慢性期后,病理变化主要为肾小球及肾小管硬化、肾小球萎缩、间质纤维化,叶传蕙教授认为此属血瘀之象。故治疗慢性肾炎蛋白尿,叶氏在辨证论治的基础上,均加以活血化瘀之法,药用丹参、川芎、桃仁、红花等[33]。本研究纳入的文献中,试验组所应用的方药中均含黄芪,现代药理研究[34]表明,黄芪具有调节免疫、抑制血小板聚集等作用,其成分黄芪甲苷可缓解Heymann 肾炎大鼠足细胞损伤,起到减少24 h UTP、升高ALB 的作用;而川芎、丹参、水蛭、三七、红花等活血化瘀类中药可通过抗血栓、抗血小板聚集、降血脂等作用,不同程度的改善IMN 高凝状态,可起到预防性抗凝作用,改善患者预后[35]。

5 结论

本研究结果显示,益气活血清利法联合西药治疗IMN 在降低患者24 h UTP、升高血清白蛋白、降低血脂水平方面的作用优于单纯西药治疗,且治疗安全性更高,可减轻激素及免疫抑制剂的副作用。其作用机制可能与调节免疫、纠正高凝状态,以减轻肾小球毛细血管病变、加速原位免疫复合物清除、促进基底膜电荷屏障的恢复有关。故在临床诊治IMN 的过程中,要重视益气活血清利法的应用。但是,此法联合西药对于IMN 患者的肾功能影响与西药治疗组效果相当,可能与本研究中纳入的文献及病例数偏少、各研究间研究对象的肾功能水平不一,部分研究治疗时间较短有关。同时,本研究仍存在局限与不足之处:(1)纳入的文献质量偏低,如缺乏对分配隐藏及盲法的实施情况的说明,使得最终的治疗效果有较实际情况扩大的可能;(2)纳入的研究随访时间较短,无法说明益气活血清利法联合西药治疗IMN 的长期疗效;(3)本研究纳排标准未对研究对象的肾功能指标进行界定,无法说明益气活血清利法联合西药治疗IMN 对患者肾功能的影响。因此,该研究结论的证据强度有待提高,若想得出更具说服力的结论,还需要进一步开展设计严谨的多中心、大样本、随机双盲对照临床试验。

作者贡献度声明:

张正媚负责文献的收集筛选、资料的提取及文章的撰写;王梅杰参与文献收集筛选及资料提取;申子龙参与文献的筛选;李靖对文章的知识性内容作出审阅并给予指导性意见。